恒常学习

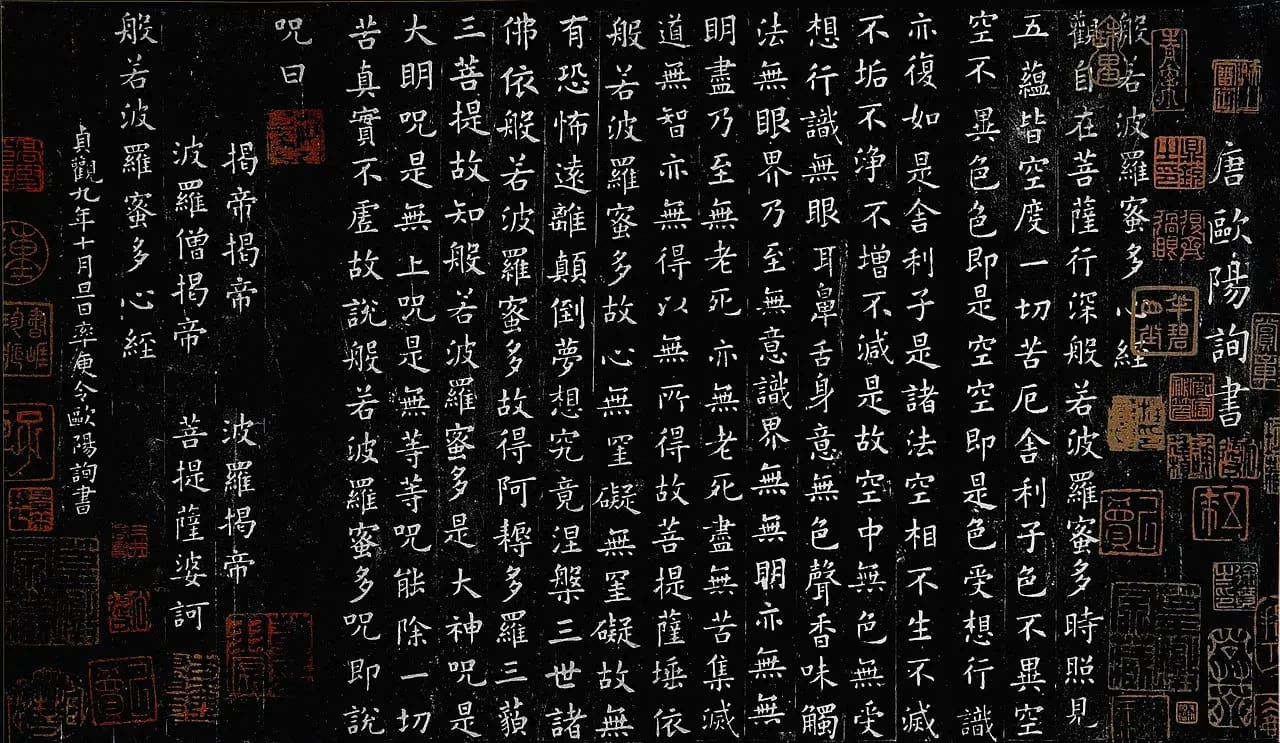

《心经》与玄奘大师

《心经》最早由古印度传入中国,最早的汉译版本是后秦鸠摩罗什在公元402年的翻译。然而,最广为流传的版本则是唐朝玄奘大师的译本。玄奘大师以他取经的坚毅精神,经历了种种艰辛,将这部经典带回中国,并以简洁明了的文字呈现佛法核心的智慧。这使得《心经》成为中国乃至东亚佛教文化中最常诵持和传诵的经典之一。

玄奘大师年少时便对佛法有着深厚的兴趣,十三岁时,他便立志出家。然而,由于当时的唐朝规定,必须年满二十才能正式出家,因此玄奘被考官拒绝。虽然如此,他仍在佛教的门外苦苦求道,并以自己的坚持感动了主考官郑善果,最终得以破例出家。

玄奘大师的求法之路并不止于此。随着他对佛法的研读,他发现中国当时流传的许多佛经译本存在诸多不精确之处,无法完全体现佛法的精髓。于是,他立志前往佛教的发源地印度,亲自学习梵文,寻找佛教经典的原典。在西行取经的过程中,玄奘经历了无数艰难险阻。他曾在沙漠中行走四天四夜,滴水未进,甚至想过放弃,但他的决心却让他毅然前行。他曾发下誓言:「宁向西天一步死,不回东土一步生。」这样的坚定信念,最终帮助他克服重重困难,抵达印度的那烂陀大学,并在那里学习佛法十多年。

在印度期间,玄奘大师学习了大量的佛教经典,并在那里进行了深入的研究。他对《般若心经》的理解和掌握,也是在这段时间内达到了巅峰。当他满载而归,带回了大量佛教经典后,他开始投入到翻译工作中,其中《般若心经》的译本成为他最为重要的贡献之一。

在《心经》中,我们常见的几句经文「不生不灭,不垢不净,不增不减」揭示了佛法的核心:宇宙万物皆在变化流转,没有绝对的增减、净垢、生灭。这不仅是对宇宙的描述,更是对我们内心世界的指引。我们的心也应该能够像这样,超越对得失、烦恼的执着,达到无碍的境界。

简单地说,《心经》是佛教智慧的浓缩精华,包含了深奥的宇宙观与人生哲学。然而,它的真正价值在于它能够引导我们在日常生活中找到平和与智慧。只要我们能够用心体会,这短短的260字,便能为我们的人生带来无限的启发。

作者:甯珑

香港中文大学佛学研究硕士毕业生。

缘份,就像种子要遇见阳光和水才能成长。每一种偶遇或许都不是巧合。既然我们有缘相聚、相识、相处或求学,就不必执着这是因,还是果,只要活好自己每一刻,真诚对己对人,必是有智慧的人。