精选

文章

空谷回音 为甚么要以戒为师

心音幽寂,空谷回响,妙法如莲,幽幽吐芳。法量上人慈悲无量,对虔心求教者殷切开示,解惑无倦。其法语如泉,涤洗心尘;其析疑如露,法益广布。兹辑录问答精要成【空谷回音】,期与大众共用法露,同沐慧光。

本期【空谷回音】,集结法量上人有关「持戒」的部分问答开示,以飨大众,法益同沾。

法量大和尚开示:

问:师父,我们为何要持戒?

答:戒律,是离苦得乐的航标,是防非止恶的铠甲,是成就菩提的根本。当珍之重之,如护眼目。

问:师父,我们应当以何种心「持戒」?

答:《四十二章经》中佛陀开示云:「奉持净戒,如护明珠;防护六情,如护浮囊。」持守清净戒律,要像守护无价宝珠般珍重无比;防护眼、耳、鼻、舌、身、意这六根,要如同守护渡水的浮囊一样,严防丝毫渗漏,不容半点差池!简言之,要以敬宝之诚、护命之慎、防患之明,将此心贯注于行住坐卧,即是真持戒。

问:师父,持戒如此多约束,为甚么我们还要持戒?

答:戒律不是约束、不是束缚,戒律是防火墙、是金刚盾,是防护贪欲、嗔恨、愚痴、懈怠等烦恼伤害身心的铠甲。它能善护咱们的「六根门头」,主动抵御烦恼盗贼的侵袭,是自由的基石,是幸福的源泉。若是为了追求所谓的「自由自在」,而舍弃戒律的学习与实践,身心则易随烦恼习气所驱动,极易造作种种恶不善之因,从而导致身心痛苦,才是最大的不自由。持戒初期或感费力,如同良药苦口,但这短暂「不适」正是对治生死痛苦的病根良方。持之以恒,戒律便内化为自然习惯,实现防非止恶、慈悲乐善,这样才能给咱们的生命带来真正的幸福安稳与自由自在。

问:师父,佛陀在涅盘前嘱咐弟子「以戒为师」。为甚么佛陀不让我们以某个人、某种神通或高深理论为师,而要以「戒」为师呢?

答:作为 「三无漏学」根基,戒能涤荡贪嗔痴尘垢,规范身口意三业,令身心远离缠缚,渐趋清净。唯有持戒清净,方能生正定、发真慧;若无戒持守,则如漏器盛水,定慧功德尽失,终堕流转。佛陀亦垂训: 「依法不依人」,何以故?盖因人为生灭有为法,心性无常;戒律则依无为法而立,恒定不二,为客观普世之修行准绳。故「以戒为师」,即是依止佛陀圆满智慧,令正法住世,慧命永续。

问:师父,如何于日常工作生活中践行「以戒为师」?

答:于日常中践行「以戒为师」,当「诸恶莫作,众善奉行,自净其意。」奉持五戒十善,落实于行住坐卧,做到有惭有愧、耻恶欣善,有情有义、不卑不亢;时刻保持正念正知,觉察起心动念,远离贪嗔邪见。遇顺逆境界,善观缘起,以智慧抉择,以慈悲待人,远离颠倒梦想。持戒需智慧,若偶有疏失,当实时生大惭愧,忏悔改过,不贰其过。须视生活为道场,顺逆皆是炼心机缘。常以戒为镜,反观自照,修正言行。遇疑难,速亲近善知识求正解。 如此,方能在红尘纷扰中持守「明珠」之珍重,护好「浮囊」之严密,于日常深耕信愿,精进不懈。

图片及数据源:广州六榕寺

佛教与素食主义

佛陀和他的僧众都是托钵维生,亦给予施舍的善人得到修行慈悲心,及累积善的业报机缘。这与基督教「施比受更有福」的教条可谓不谋而合。

知道我是佛教徒的新相识朋友,在第一次共餐时,或会问我是否要吃素?佛教的始创人释迦牟尼留下许多遗教,不同的修行方法,以适应不同因缘的众生。由于大家出生的地缘环境和文化风俗都不同,虽然戒律是修行的重要部分,戒的内容会随时、地、人的转化而有差异。

佛陀和他的僧众都是托钵维生,亦给予施舍的善人得到修行慈悲心,及累积善的业报机缘。这与基督教「施比受更有福」的教条可谓不谋而合。佛和弟子任何施舍的食品都会接受,所以未有严格持素的戒条。中国寺院经济形成后,僧侣有了田地、厨房,自然可以选择全素。

中国的教派普遍要求出家僧侣持素,因为戒杀生是慈悲心的体现,也是减少业报、累积善缘的修行,佛教徒相信因果和轮回,修行是累世的,能即身成佛(在现今这一生)的绝无仅有。在家的佛教徒能持全素是一种福德因缘,但大部分道场不会要求参与禅修或听经的人,在个人生活一定要持素。能否持全素和有规律地吃素是受个人的修行、习性(作为凡人长期养成的特性)、社会的共同因缘(共业)等因素影响。

茹素不能强行 需身心配合

当然,道场的师傅和导师会宣示持素,及其他一些戒律在修行和调养身心的好处。每个人时机来到,自然会开始调整自己的饮食取向。如果对禅坐和其他佛教讲座有兴趣的话,毋须因为自己一些习惯,及听说的佛教传统戒律有矛盾而犹豫或放弃。慈悲是佛教的根本教义,凡人都是有烦恼和欲望,道场的门是为所有众生打开的。

吃素对健康的好处大家都知道,适当的饮食安排,除了可以调理身体外,还可有助管理情绪,纾缓世俗生活的压力。例如,将茶和禅结合是由宋朝访华的日本禅僧荣西禅师建立理论,透过品茶和观赏配合喝茶的字画(茶挂),希望能对人生有所领悟和提升生活趣味。现在港、台、内地的佛教也发展了有本土特色的茶禅。香港一些道场都会有茶禅班,有兴趣的读者可查阅法鼓山、佛光山和中台禅寺等道场的网站。安排较丰富的中式餐食时,不妨考虑在肉食菜式中安插两三道素食材,例如六道菜四荤两素,既可以平衡饮食,又可支持环保和培养慈悲心。

这个主意是受一位佛教徒朋友,湾仔一家著名粤菜食府的第二代管理人 Daniel 所启发的,因为他发心做好素菜,让一些好吃的客人体会到素菜也可以很精采。

作者:冯孝忠太平绅士

佛教徒,专修净土宗。现为恒基兆业地产有限公司执行董事。著作有《转工前,停一停想清楚》、《人生禅语》。

营养均衡才能让母婴健康

越来越多女性选择素食、纯素饮食,原因包括健康、宗教、环保或伦理考虑。根据美国营养与饮食学会的声明:「妥善规划的素食(包括纯素)饮食,在怀孕、哺乳阶段都是健康且营养充足的。」然而,怀孕期间母体对多种营养素的需求大幅增加,若饮食规划不当,纯素孕妇确实较容易出现某些关键营养素不足、孕期体重增加不足的情况,进而影响胎儿生长发育、降低出生体重,甚至增加小于胎龄儿的发生风险。

素食孕妇最需要特别关注的六大营养

1. 维生素B12

维生素B12几乎只存在于动物性食物(肉类、乳制品和鸡蛋)中,纯素主义者可能无法透过饮食获得足够摄取量。缺乏维生素B12可能导致母体贫血,并影响婴儿脑部及神经系统发育。怀孕及哺乳期间,维生素B12的建议摄取量分别提升至2.6微克及2.8微克。素食者可从牛奶、干酪、奶酪、鸡蛋,或添加了维生素B12的早餐谷物、豆奶、坚果饮品等加工食品中摄取;计划怀孕、已怀孕或处于哺乳期的素食妇女,建议每天服用补充剂,以预防维生素B12缺乏。

2. 铁

怀孕中后期母体对铁的需求显著增加,若发生缺铁性贫血,会提高早产、低出生体重的风险。植物性食物中的铁质属非血红素铁,吸收率低于肉类中的血红素铁,且吸收效率易受饮食中其他成分影响。建议多摄取深绿色蔬菜、豆类(红豆、黑豆、扁豆)、坚果、种子,以及强化铁的谷片等;进餐时或餐后1至2小时内,搭配富含维生素C的食物(如西红柿、菠萝、奇异果),可使植物性铁的吸收率提升2至3倍。除了饮食补充,孕妇亦可依医嘱选用含铁孕妇补充剂。

3. Omega-3脂肪酸

DHA(二十二碳六烯酸)有助于胎儿及婴幼儿的脑部发育与视力发展,从怀孕中期开始,身体对DHA的需求逐渐增加。素食者可从植物油(大豆油、芥花籽油、麻油、葵花籽油等)、核桃及亚麻籽中摄取α-亚麻酸(ALA),ALA在体内可转化为Omega-3脂肪酸中的DHA与EPA(二十碳五烯酸)。此外,怀孕妇女及哺乳妈妈可考虑选用纯植物来源的DHA补充剂,以满足需求。

4. 碘

碘质缺乏会严重影响胎儿、婴幼儿及儿童的生长发育与脑部发育,可能导致智力障碍等不可逆伤害。海带、紫菜的含碘量较高,素食者亦可从鸡蛋、牛奶及乳制品中摄取碘质。日常煮食建议选用碘盐替代普通食盐,辅助摄取足够碘质;怀孕及哺乳期妇女需额外服用含碘孕妇补充剂,确保供应胎儿足够的碘质。

5. 钙与维生素D

钙是构成骨骼与牙齿的基本元素,怀孕及哺乳期妇女每天需摄取800至1000毫克钙质。孕期钙摄取不足,可能增加早产及妊娠高血压的发生机率。素食者可从牛奶、干酪、奶酪、强化钙豆奶、板豆腐、深绿色蔬菜(菜心、芥蓝、菠菜、秋葵等)、黑芝麻、坚果等食物中补充钙质。维生素D能促进钙质吸收,建议每天安排适当户外活动,让手、脚、面部皮肤接触阳光,促进体内维生素D合成;若饮食中钙摄取不足,可依医嘱服用钙质补充剂。

6. 蛋白质

怀孕期间母体对蛋白质的需求增加,优质植物性蛋白质完全可满足孕期营养需求。对于不摄取蛋、奶的全素食者,需透过饮食多样化摄取完整氨基酸,可选择各式干豆类、豆腐及豆制品、坚果、花生、葵花籽、芝麻,以及谷物(米、小麦、燕麦、大麦、藜麦、荞麦等),透过不同食物搭配,确保氨基酸摄取齐全。

7. 锌质

锌质参与人体多种酶的合成与代谢,对胎儿生长发育至关重要。素食者可从奶品类(牛奶、干酪、奶酪)、干豆类、花生、种子、坚果中摄取锌质,同样需注意饮食多样化,提升锌的吸收效率。

素食妈妈应定期进行产检及血液检查(重点监测维生素B12、铁、血色素、维生素D等指标),并寻求营养师协助规划饮食,搭配适当补充剂,确保母婴健康。素食怀孕并非禁忌,而是需要更细致的饮食规划。只要妥善补充关键营养素,并与妇产科医生密切配合,多数素食孕妇都能顺利诞下健康宝宝。

作者:梁巧仪医生、妇产科专科医生

中文大学医学系毕业,拥有17年临床经验;现在私人执业。希望透过文字与大家分享实用、温柔的妇产科知识;让每位素食准妈妈及女性都能轻松掌握自己的健康主导权。

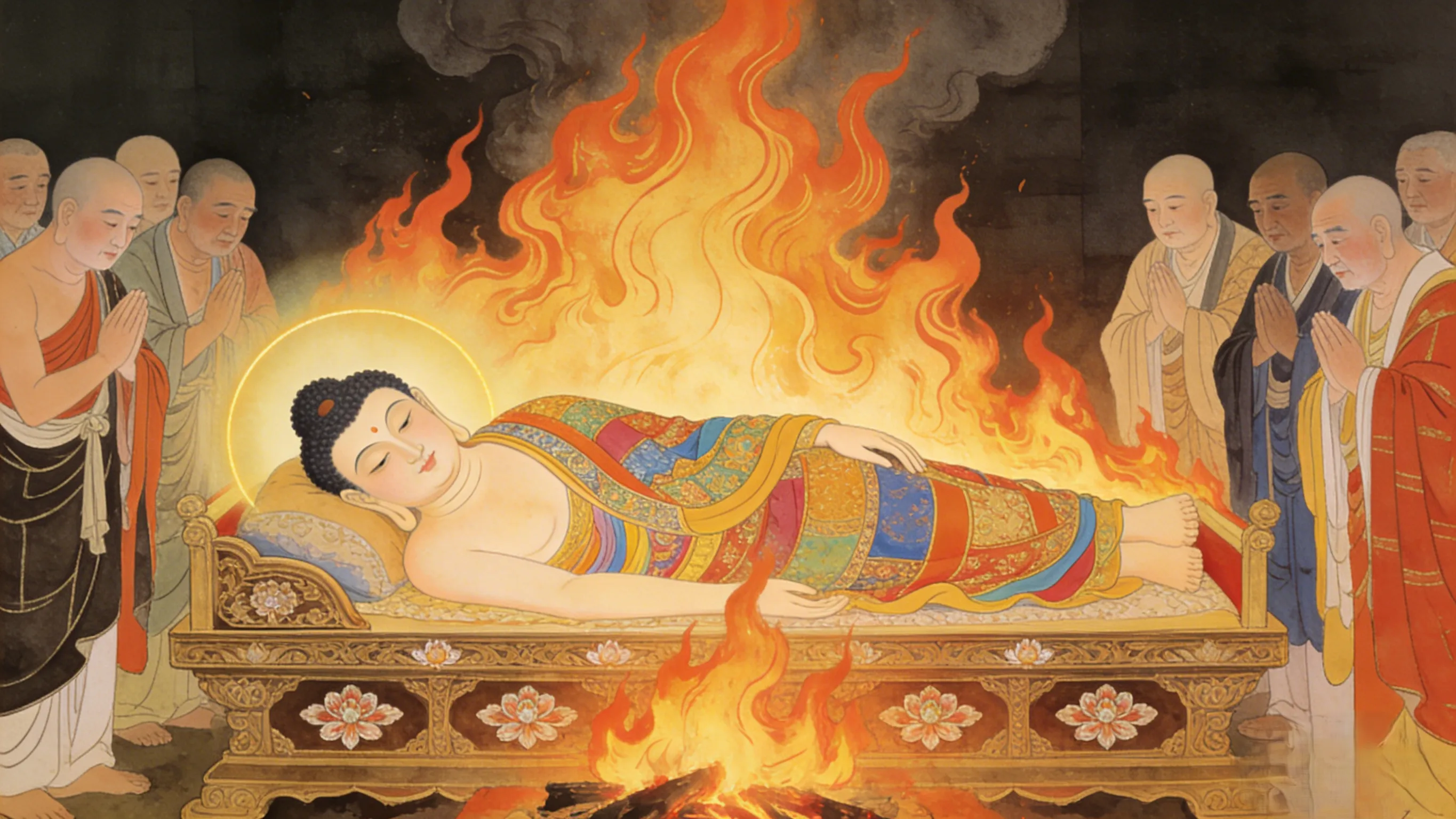

遗教的结集

佛在世时,所说的教法,并没有文字纪录。佛灭度后,佛弟子恐怕遗教散失,所以建议召开僧众大会,把佛所说的言教结集起来,使佛法以后能够保持纯正。

第一次結集

佛灭度后九十天,弟子们开始结集佛陀的遗教,摩揭陀国阿阇世王对结集大力赞助。于是以摩诃迦叶为首的五百位比丘,在王舍城南的毕波罗窟聚集,由阿难陀诵出佛所说的经;由优波离诵出佛陀所说的戒律;由摩诃迦叶诵出论。佛教的三藏从此成立。这次结集,称为「五百结集」,又叫做「窟内结集」。

据说当时有不少比丘,来不及参加摩诃迦叶的结集,他们在窟西北二十多里的地方,另行结集除了经、律、论三藏之外,另有杂集藏和禁咒藏。这次结集,称为「窟外结集」。

第二次結集

佛灭度后约一百年,毘舍离城的僧团发生了戒律上的争论。有跋耆比丘不遵守戒律,用金钵盛了水,放在闹市中,让经过的行人投钱钵中以求「功德」。有一位耶舍长老,认为这是犯戒的行为,便谴责他们。当地的比丘不服,逼耶舍长老离开,事件逐渐闹大。后来各地的僧侣七百余人,在毗舍离城聚集,由三浮陀尊者提出讨论,断定跋耆比丘的行为是非法的。并且一致认为佛制定的戒律,不可改变,也不容违犯。这是第二次结集,又称为「七百结集」。

後來的結集

佛灭度后二百三十多年及四百年,又举行了第三和第四次的结集,于是教典更为丰富,而且逐渐由印度传到外国去。

数据源:香港佛教联合会

健康问题与心理情绪相关

早前笔者去了青海旅行及修行 ,了解青海独特的藏医文化。当中一种疗法是「尤阙疗法」,可以舒缓颈、腰及背痛 。笔者认为,要处理当今健康问题,只是针对肉体问题是不足够 ,还要顾及心理、情绪同灵性问题 ,而藏传医学,正正包括上述所有 。

顾及心理、情绪同灵性问题 ,而藏传医学,正正包括上述所有嘢 。举例,藏传医学认为,所有病都系源自「三毒」,即是佛学提到的:贪、嗔、痴。

贪可以是贪吃及贪睡 。近年,不少人都有「糖尿病」或「痴肥」的富贵病 ,成因都是贪吃 。而贪吃是因为工作太辛苦或压力太大 ,希望透过美食奖励自己 ,令自己开心 。

作者及图片提供:庄子老师

治疗痛症的经验逾十五载,拥有一个博士,两个硕士学位(其中一个为香港大学佛法辅导硕士)。

曾帮助多位职业运动员、脊椎慢性痛症解决痛症问题。 有鉴于现代医学未能「长治久安」,近年除了个人禅修之外,亦研究佛法中的「脑科学」和「身心灵医学」,期望我们能一同解决三毒五欲所衍生的烦恼。

_《广五蕴论》的情绪管理(一)

我们在待人接物的过程中,要合理地去考虑,如理地去想,即使遇到挫折和磨难,我们照样能够坦然面对。如果我们不如理地作意,心里就会产生负面的情绪,时间久了就会生毛病;如果我们身心通畅,一切淡然处之,实际上外在任何人事都无法打倒我们,真正打倒我们的是我们负面的情绪,是我们心中不如理的想法。

所以,我们的痛苦从哪里来?痛苦来源于自己想多了。对于这些事情,世间有世间学者的说明方式,像哲学家、心理学家各有自己的探讨模式。作为佛弟子,我们要站在佛教的立场当中要了解自己,了解自己心里这些情绪是甚么?它是怎么样生起?它会产生甚么样的效果?如果是正面情绪,能产生好的效果,我们尽量让它生起,如果是负面情绪,让我们的负面能量增加,给我们带来障难、障碍,让我们的生活很不安定,这个时候我们就认识它,疏理它,希望它慢慢消减乃至于不生起。

为了学会管理情绪,我们就依着世亲菩萨的弟子安慧菩萨所作的《广五蕴论》,看看是否和我们对于这个世界的认识相应。我和大家讲的是作为在家居士的行为标准这一方面,就是在家的律学。

数据源:慧谛法师六榕书院

甚么叫一心三观和三谛圆融?

三观是修行的观法,即空观、假观、中道观。此三观可以于一心中获得,名为一心三观。三谛圆融:真谛、俗谛、中道谛叫做三谛;此三谛举一即三,虽三而常一,说三说一是圆融无碍的,所以叫圆融三谛。

一心三观,三谛圆融是圆教的教义,说明诸法无碍,事理圆融。天台宗以自宗为圆教,别的宗属前三教。此宗总结了以前各派的思想,将佛教教义加以精密的调整,发展了大乘圆教理论,展示了中国独创的大乘思想。《佛教常识答问》赵朴初

数据源:杭州灵隐寺

胜造七级浮屠—浮屠是甚么?为甚么是七级?

「救人一命,胜造七级浮屠。」出自明·冯梦龙的《增广贤文》。浮屠,主要指的是佛塔。佛塔起源于印度,最初的形状为覆钵样式,四方的平台上放一个半圆形的东西,很像坟墓,上面放一个塔尖,用来供奉佛舍利。

释迦牟尼佛涅盘火化后,生成很多舍利子,有「八斛四斗」之多,八个国家都前来争夺佛的舍利子,为避免战争,有人建议这八个国家平分舍利子,请回自己的国家,建造佛塔供奉。

佛的其他弟子将装过舍利子的空瓶子供奉起来,也建了一塔。因为孔雀王迟到,没有分到舍利子,就只好将佛火化后的骨灰取回,建造一塔专门供奉。

「七」意即「无限」

法门寺出土的阿育王塔是中国最早的浮屠模型。汉朝佛教传入中国后,结合中国的建筑特点,佛塔的形式汉化为楼阁式、亭阁式等等,后来又演变成密檐式塔。佛塔也越建越高,魏献文帝拓跋弘时期,建造的永宁寺塔,竟然高达百丈,成为中国第一高塔。

在佛教中,佛塔用来供奉佛像、经卷,供人们瞻仰,表达对佛陀的怀念之情。建造佛塔是一件功德无量的善事,佛塔一般有单层、五层、七层、九层、十三层等。建造一座七层佛塔就像供奉一尊100英尺高的佛像,是有非常大的功德。

从层级的角度来看,七层的佛塔并不算是最高的,但其等级却是最高的,这里的「七」是虚数,为「无限」之意,七层的佛塔就是最高等级的佛塔。「救人一命,胜造七级浮屠」说明救人一命的功德,比出资建造一座七层佛塔的功德还要大,意在鼓励人们尽量多做善事,爱护众生,遇到别人有生命危险的时候,一定要奋不顾身,见义勇为。

数据源:上海隆庆寺

菩提

片语

证严法师

要学佛,

非在人间不可,

因为人间有苦有乐,

有善有恶。

大家用爱累积『善』,

就是人间最富有;

贫与富,

不是在有形、有数字,

最重要是在无形、无数字,

那就是『心』。

六祖慧能大师

菩提本无树

明镜亦非台

本来无一物

何处惹尘埃

这四句出自六祖慧能的偈,让在寺院打扫、求学佛的慧能,尽得五祖弘忍大师的衣钵及顿教法门。

一天,五祖弘忍大师召集所有门人,要大家用智慧发表见解,若有悟得佛法者,会将衣钵传给他。其中弟子神秀是当时被公认为最热门的六祖人选,神秀趁着深夜人静,在走廊壁间写下此偈:「身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃。」

五祖看后,认为虽未见性,但若依此偈修行,至少可免堕恶道。不识字的慧能在听到此偈后,便请人帮他写下「菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃」一偈。

五祖怕慧能锋芒太露会招来事端,立即将此偈擦去,说︰「此偈未见性」。

然后漏夜向慧能讲解《金刚经》,并将衣钵传给他,为避免弟子们的不满,更亲自送走慧能,嘱咐他潜居,直到时机成熟,才出来传法救人。

十五年后,六祖慧能才正式落发受戒,成为禅宗一代宗师。

圣严法师

面对它,

接受它,

处理它,

放下它。

用佛法来讲,碰到问题,做任何事的态度,可以用四句话来运用,即:面对它、接受它、处理它、放下它,也就是「四它」。

勇敢面对问题,接受现况,看应如何处理就处理,处理之后就应放下;放下不是放弃,而是处理之后,不要牵挂成功与否。因为成功了不必沾沾自喜、得意忘形,失败了也不要觉得灰心丧志。

只要面对事实、接受事实,就不会老是自怨自艾。

摘自《生死皆自在:圣严法师谈生命智慧》

饮食要节制,

作息要正常,

情绪要平和,

物用要淡泊。

每一个人都希望求得健康,但是健康有健康的条件,健康有健康的因果。如何才是健康的生活?才是健康的人生?有四点让大家参考:

第一、饮食要节制:

人类色身的维持是靠着饮食来滋养,所以我们每天都要吃饭。有的人喜欢三餐外,再加下午茶点、消夜,也有人为了保健,食用各种补药,如此吃得过多、过好,营养过剩,反而造成身体的负担,形成肥胖症,甚至引起胆固醇过高、糖尿病等等。

佛教以「少食为良药」,只要每天三餐正常,定时定量,吃得均衡,吃得清淡,就不会造成肠胃的过分负荷,此即以节制饮食来养生。

第二、作息要正常:

平时要养成生活正常的习惯,有的人为了赚钱,生活颠三倒四,步伐不规律,时间久了,生理时钟自然也不堪负荷。

为甚么有些人会长寿?因为他们活得健康,过着早睡早起的规律生活。除了生活有序外,工作也须有规律,该是上班的时间就专心工作,即使忙碌,也尽量维持正常的作息。

第三、情绪要平和:

佛教说:「情绪乃无明业风。」所以想要健康,对自己的情绪要能控制,要懂得平衡它,每天常常挂碍、忧愁,得失计较,这些都是有碍健康的。

现代人的健康杀手之一,就是「忧郁症」,忧郁症与个人的情绪息息相关,当一个人的情绪平和时,除了身体能释放良好的能量与产生新细胞外,也会理智清明,做事安然,身体自然会健康。反之,情绪不平和时,则容易产生不好的细胞,不但影响生活质量,更伤害身体。

第四、物用要淡泊:

日常生活里,衣食享用不能没有,但也不能太浪费。如我们出门不能不使用交通工具,但也没有必要用太好的车辆,因为太好的车子,除了须天天照顾、保养,出外也怕弄坏,更怕被人偷了去,总之有很多的挂碍。假如能淡泊一点,节制物欲,淡泊物用,就不会患得患失了。

摘自《星云法语.生活的健康》

正果法师

信实有,就是忍义

信有德,就是乐义

信有能,就是欲义

做一个真正的学佛者,首先应该树立对三宝的坚定信心。

《华严经》说「信为道原功德母,长养一切诸善根。」

信心的种类很多,有的是正确的,有的是不正确的;有的是妙善的,有的是邪恶的。学佛的人,必须有清净的正信,才能正直地走上无上菩提的大道。对学佛的人来说,有信人天福报的,有信声闻、独觉的解脱的,有信直证大菩提的。不过,最要紧的是正信。

所谓正传,如《成唯识论》说:「信,于实德能,深忍乐欲,心净为性;对治不信,乐善为业。」这就是说︰

一、信「实」有,即对于一切法的实事和空理,深信忍可为有,就是「忍」义;

二、信有「德」,即对于佛法僧三宝具有的真实的清净功德,深信为有,生起爱乐,就是「乐」义;

三、信有「能」,即对于一切世出世间的有漏无漏法,深信自己及他人,只要肯精进学习,都能获得和成就。就是「欲」义。

概括地说,就是要信佛所说的五蕴、十二处、十八界、四谛、十二因缘、四摄、六波罗蜜多等和世俗胜义二谛是真实无妄的;信佛、菩萨、声闻、缘觉和清净僧众所具有的神通福德智慧等有漏无漏功德,都是真实不虚的,信自己和别人都有能力证得佛所说二谛的真理和成就三宝所具有的一切有漏无漏功德。

除上所说的正信之外,作为一个佛教徒来讲,再有搞甚么看相、算命、打卦、抽签等迷信活动,那就违反了佛陀的教导。

摘自《正果法师.人间佛教寄语》

彻悟大师

蒲团瞌睡正酣浓

忽报春光岁里通

鞭起泥牛急着力

一犁耕破古长空

—— 净土宗十二祖 彻悟大师(1741--1810)

立春,又名立春節、正月節、歲節、歲旦等。立,是「開始」之意;春,代表著溫暖、生長。立春作為「二十四節氣」之一,與立夏、立秋、立冬一樣,反映著一年四季的更替。立春,意味著萬物閉藏的冬季已過去,開始進入風和日暖、萬物生長的春季。

一年之計在於春,在古代立春日,擊鼓驅疾迎春是一項吉祥的習俗。今天,我們以觀世音菩薩的聖號代表鼓聲,持誦菩薩聖號,以此祈願人人安康!

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩

印光法师

买物放生,与布施同

须善设法。勿立定期

勿认定地,勿议定物

随缘买放,生得实益

若定期、定地、定物,则是促人多捕矣。

── 印光法师

【注释】应当如何放生?放生是否必须阻止他人吃肉?为了实现放生目的可以不择手段?印光大师认为,买来货物放生就像布施一样,必须妥善安排,寻找方便法门。不要确立定期放生之约,不要只在固定地点放生,不要规定必须放生某物,应该随顺机缘,机缘到时买来放生,所放生灵也能获得实在利益。如果安排固定时间放生,只在固定地点放生,指定必须放生某物,只会促使有心人去多多捕捉这类活物,只能适得其反。

摘自《印光法师文钞.续编.卷上 ── 复念佛居士书》