恒常学习

佛教与素食主义

佛陀和他的僧众都是托钵维生,亦给予施舍的善人得到修行慈悲心,及累积善的业报机缘。这与基督教「施比受更有福」的教条可谓不谋而合。

知道我是佛教徒的新相识朋友,在第一次共餐时,或会问我是否要吃素?佛教的始创人释迦牟尼留下许多遗教,不同的修行方法,以适应不同因缘的众生。由于大家出生的地缘环境和文化风俗都不同,虽然戒律是修行的重要部分,戒的内容会随时、地、人的转化而有差异。

佛陀和他的僧众都是托钵维生,亦给予施舍的善人得到修行慈悲心,及累积善的业报机缘。这与基督教「施比受更有福」的教条可谓不谋而合。佛和弟子任何施舍的食品都会接受,所以未有严格持素的戒条。中国寺院经济形成后,僧侣有了田地、厨房,自然可以选择全素。

中国的教派普遍要求出家僧侣持素,因为戒杀生是慈悲心的体现,也是减少业报、累积善缘的修行,佛教徒相信因果和轮回,修行是累世的,能即身成佛(在现今这一生)的绝无仅有。在家的佛教徒能持全素是一种福德因缘,但大部分道场不会要求参与禅修或听经的人,在个人生活一定要持素。能否持全素和有规律地吃素是受个人的修行、习性(作为凡人长期养成的特性)、社会的共同因缘(共业)等因素影响。

茹素不能强行 需身心配合

当然,道场的师傅和导师会宣示持素,及其他一些戒律在修行和调养身心的好处。每个人时机来到,自然会开始调整自己的饮食取向。如果对禅坐和其他佛教讲座有兴趣的话,毋须因为自己一些习惯,及听说的佛教传统戒律有矛盾而犹豫或放弃。慈悲是佛教的根本教义,凡人都是有烦恼和欲望,道场的门是为所有众生打开的。

吃素对健康的好处大家都知道,适当的饮食安排,除了可以调理身体外,还可有助管理情绪,纾缓世俗生活的压力。例如,将茶和禅结合是由宋朝访华的日本禅僧荣西禅师建立理论,透过品茶和观赏配合喝茶的字画(茶挂),希望能对人生有所领悟和提升生活趣味。现在港、台、内地的佛教也发展了有本土特色的茶禅。香港一些道场都会有茶禅班,有兴趣的读者可查阅法鼓山、佛光山和中台禅寺等道场的网站。安排较丰富的中式餐食时,不妨考虑在肉食菜式中安插两三道素食材,例如六道菜四荤两素,既可以平衡饮食,又可支持环保和培养慈悲心。

这个主意是受一位佛教徒朋友,湾仔一家著名粤菜食府的第二代管理人 Daniel 所启发的,因为他发心做好素菜,让一些好吃的客人体会到素菜也可以很精采。

作者:冯孝忠太平绅士

佛教徒,专修净土宗。现为恒基兆业地产有限公司执行董事。著作有《转工前,停一停想清楚》、《人生禅语》。

遇到佛经 是无量劫来的福德

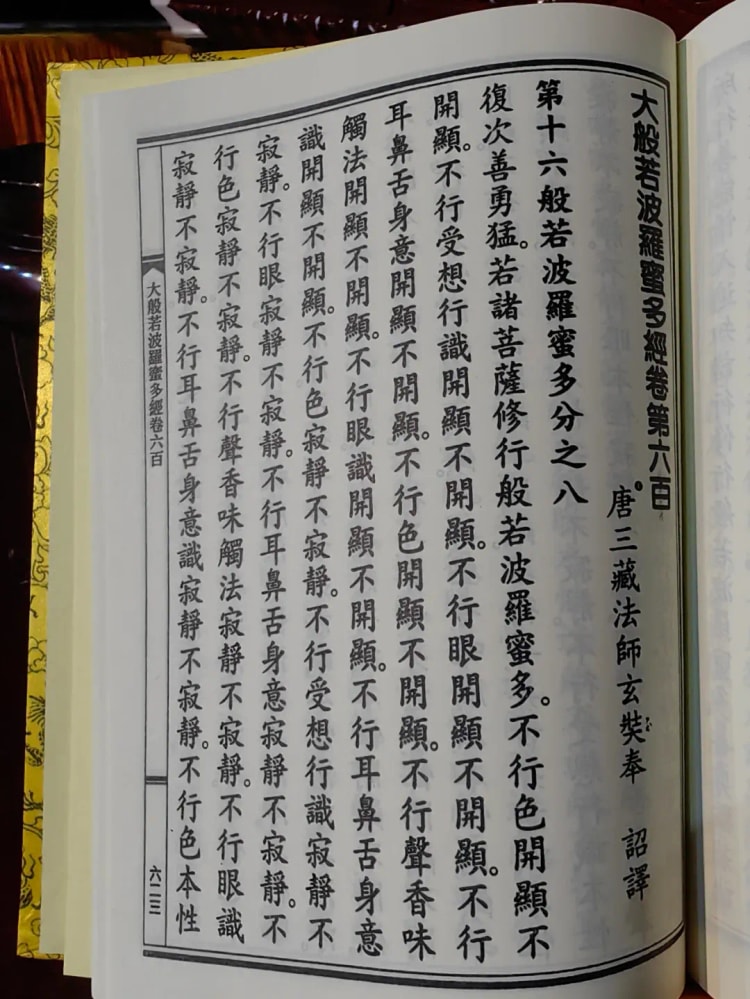

一定要重视佛经,因为重视了,你才会受持,如果受了三皈依,平常就要修持,修的时候要念三宝,别的修法你才能做,大家要知道,能遇到佛经是无量劫来的福德,不然遇不到。所以你遇到了,就生稀有想。

现代印刷术很发达,到处都有佛经。假使没有原始的经本,还拿什么去复印?现在的写作文章,不能算是佛经,你要怎么对待,我没意见,佛也没有说。我所指的是《大藏经》,那是诸佛之见。

至于后人的知见,他写得很多,那是他的知见,不是佛的知见。

我们皈依佛的人,学的是佛的知见,你还没有这个智慧抉择,也不用批驳他。你批驳、辩驳,他也不接受,大家更增加烦恼,但是你要知道恭敬法宝。你知道法宝难得到什么样子吗?以前我们中国有三大高僧,到印度去取经得到成就的,去的人很多,有成就的只有三位。大家都知道唐僧,就是玄奘法师。还有,唐僧之后的义净三藏法师。玄奘之前的法显法师,那是最早的。法显法师八十岁才到印度去取经,他回来之后翻了很多经。

在唐朝的时候,义净法师看见有很多人对经典不大恭敬,他就写了两首:「……高僧求法离长安,去人成百归无十,后者安知前者难。」说是后来看经典的,他不知道前人付出很多的辛苦,那些都是拿生命换来的。「路远碧天唯冷结,砂河遮日力疲殚,后贤如未谙斯旨,往往将经容易看。」古来人得一本经,真是当宝。古人得一本经,他的心就入进去念啊诵啊。之后思惟经的义理,所以他很快就证道,很快就开悟,很快就行了。现在的人精进心生不起来,稀有心没有了。这首诗是说去取经的时候很难!路途非常远,交通工具不是坐飞机,而是一步一步走。所以你要听到他使用的形容词,路又远,碧天,路上的青天,有时候看得不清楚,全是冰雪。热的时候,是走到沙漠旱海,中午热的时候可以高温四十多度,冰是零下几十度。

一天之中,零下几十度,高温几十度,你想一想,那种日子怎么过。每位大法师要去行脚的时候,晚上一定还要念经,一定要持诵,还要修行。有进修没吃的,哪有吃的,喝喝水都很难。大家看看玄奘法师就可以了。义净法师也有一部书,法显法师也有一部书。玄奘法师的书是《大唐西域记》。他们都有笔记,看他们每天走的路,这个时候你才知道经的宝贵。

义净法师尊重我们大家都是贤者,凡是佛弟子都是贤者,跟圣人差一截,是贤而有德的人,读到佛经都是贤而有德的人。如果这个道理你没明白的话,往往将经轻易看,你也不重视这个法宝,看得很轻。本篇开示选自-梦参长老

图片及数据源:上海隆庆寺

胜造七级浮屠—浮屠是甚么?为甚么是七级?

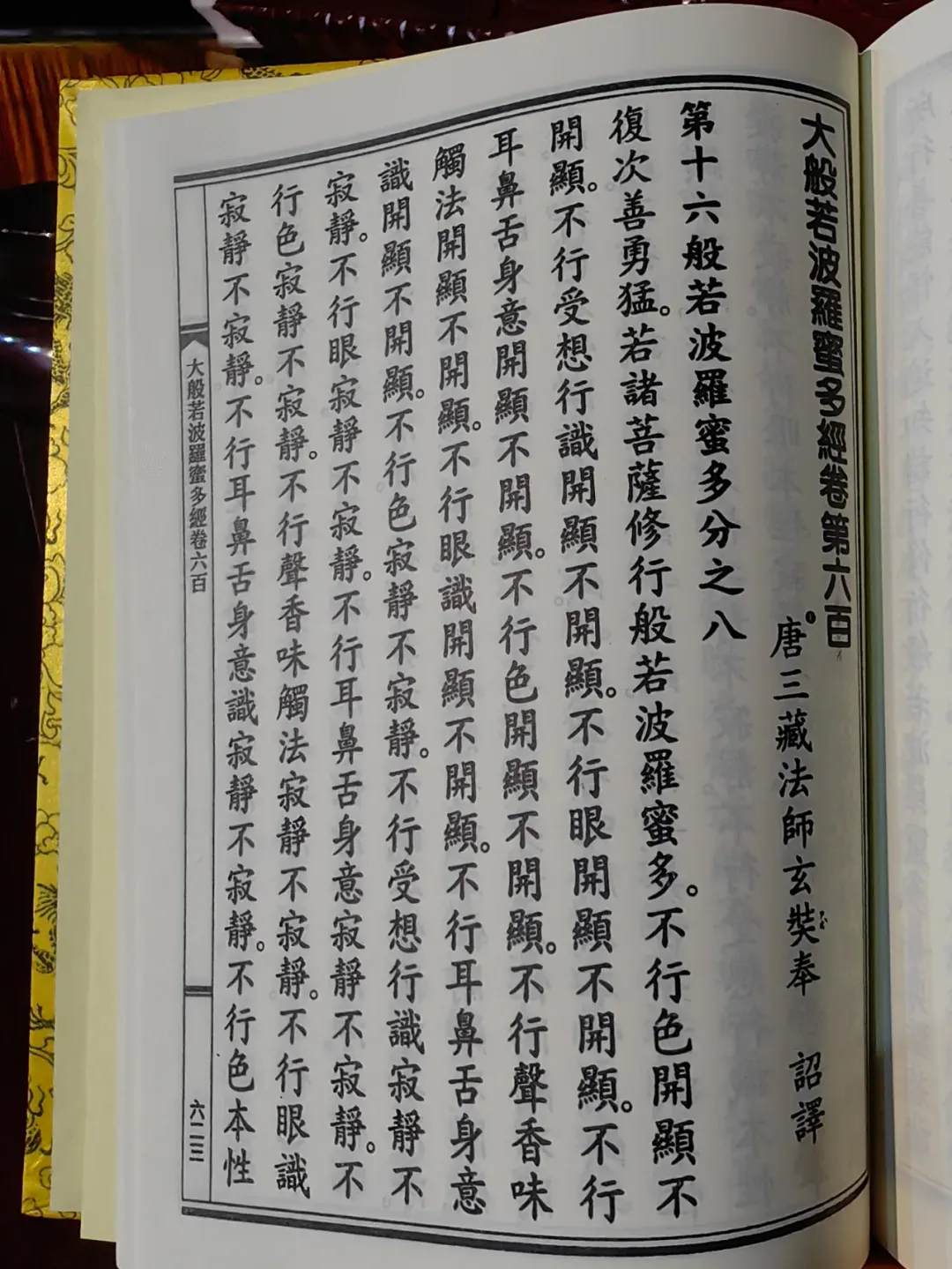

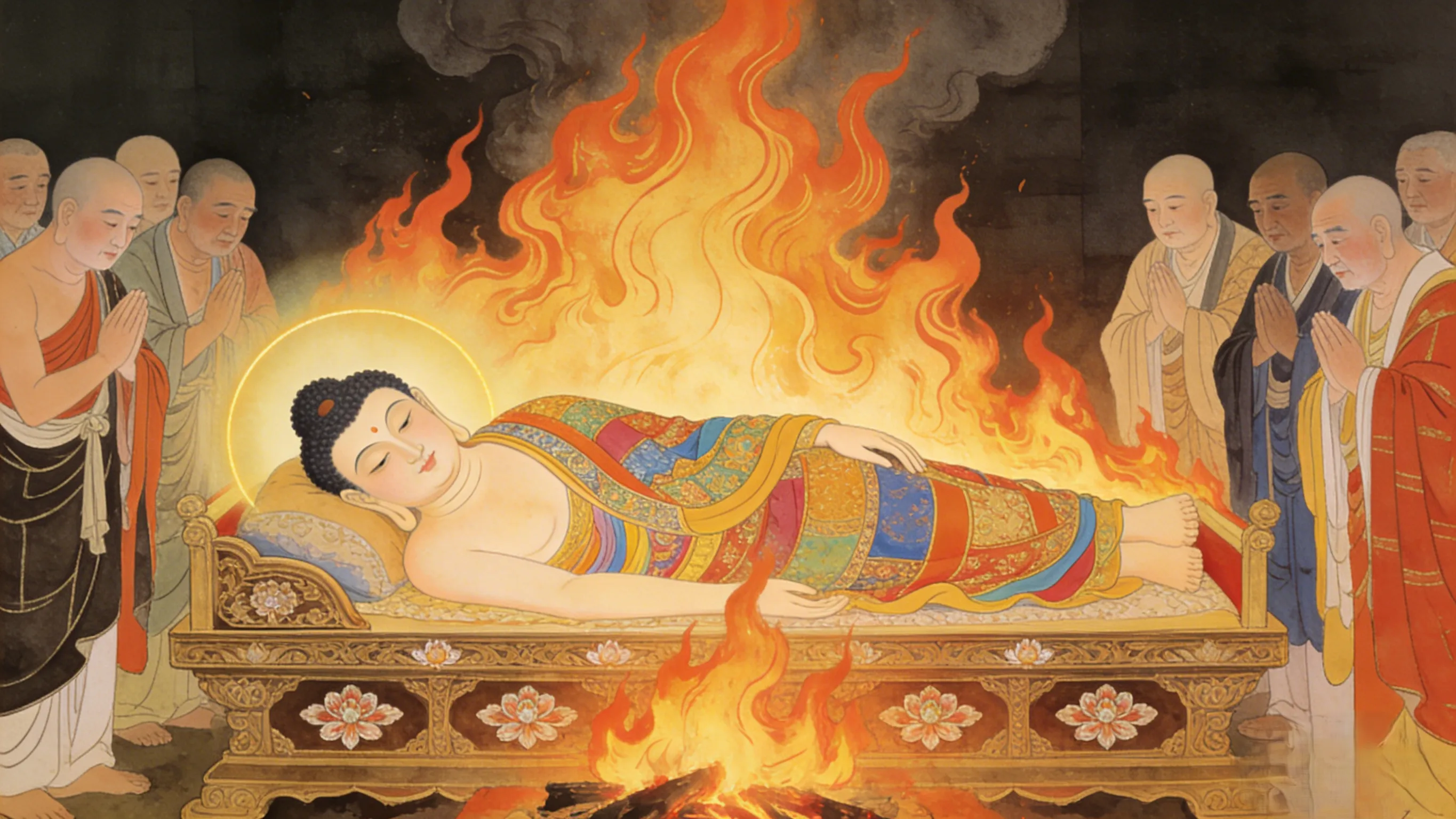

「救人一命,胜造七级浮屠。」出自明·冯梦龙的《增广贤文》。浮屠,主要指的是佛塔。佛塔起源于印度,最初的形状为覆钵样式,四方的平台上放一个半圆形的东西,很像坟墓,上面放一个塔尖,用来供奉佛舍利。

释迦牟尼佛涅盘火化后,生成很多舍利子,有「八斛四斗」之多,八个国家都前来争夺佛的舍利子,为避免战争,有人建议这八个国家平分舍利子,请回自己的国家,建造佛塔供奉。

佛的其他弟子将装过舍利子的空瓶子供奉起来,也建了一塔。因为孔雀王迟到,没有分到舍利子,就只好将佛火化后的骨灰取回,建造一塔专门供奉。

「七」意即「无限」

法门寺出土的阿育王塔是中国最早的浮屠模型。汉朝佛教传入中国后,结合中国的建筑特点,佛塔的形式汉化为楼阁式、亭阁式等等,后来又演变成密檐式塔。佛塔也越建越高,魏献文帝拓跋弘时期,建造的永宁寺塔,竟然高达百丈,成为中国第一高塔。

在佛教中,佛塔用来供奉佛像、经卷,供人们瞻仰,表达对佛陀的怀念之情。建造佛塔是一件功德无量的善事,佛塔一般有单层、五层、七层、九层、十三层等。建造一座七层佛塔就像供奉一尊100英尺高的佛像,是有非常大的功德。

从层级的角度来看,七层的佛塔并不算是最高的,但其等级却是最高的,这里的「七」是虚数,为「无限」之意,七层的佛塔就是最高等级的佛塔。「救人一命,胜造七级浮屠」说明救人一命的功德,比出资建造一座七层佛塔的功德还要大,意在鼓励人们尽量多做善事,爱护众生,遇到别人有生命危险的时候,一定要奋不顾身,见义勇为。

数据源:上海隆庆寺

新年拜神许愿 如何灵验?

农历新年,总有朋友喜欢到寺庙祈愿,希望一年顺遂。佛教徒又可不可以烧香拜佛?可以,不过我们要以正确的心态礼拜、如法地发心许愿。拜神许愿不是与神明进行世俗交易的「讨价还价」,而是心念的真诚流露与发愿的修行实践。

上香、下跪,表达的是对佛菩萨的虔诚恭敬之心,但如《金刚经》所言:「若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。」这是佛教反对将佛陀神格化、功利化的核心精神。

佛教中的礼拜对象,无论是佛、菩萨或护法,其本质并非掌控我们命运的主宰者,而是觉悟的典范,是我们向之学习的老师。拜佛不是向高高在上的权威祈求恩赐,而是通过自己虔诚的身语意行为,唤醒自身内在的觉性。

如何许愿才会灵验?

一、发心要符合因果,你有愿望,也需要配合正确的行为,例如求平安,当知道要多持戒修善;求智慧,也要靠自己勤奋精修。

二、动机要清净,发利益众生之心,与其求「让我发财」,应该发愿「愿我有能力做更多捐献,帮助贫苦大众」;求「让我事业顺利」,不如发愿「愿我工作勤奋,发挥能力服务社会」。

三、无执着,一切因缘和合,凡事即使事与愿违,也抱着「我将尽力而为,接受任何结果,从中学习成长」的态度。

每一次拜佛,将注意力从「我要什么」的功利祈求转向「我感恩什么」;思惟佛陀的智慧与菩萨的慈悲,无论是烧香或鲜花水果,重在以虔诚心供养,忏悔反省自身不足,发愿回向。愿我们在新春的祝福中,种下善因,勤修善行,收获真正的吉祥与智慧。

作者:黃婉曼

佛学研究硕士。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。

如何化解冤结

居士:过去生得罪很多人,应该怎么来化解?老法师:原谅一切苦难众生,我们原谅他,诵经、念佛都好,回向给他,断恶修善,都把功德回向。希望这一生能够解开这个怨结,来生是念佛的好友,这个很重要。如果不念佛求生净土,永远化不了。

自己回向是最好的;自己不能回向,家亲朋友可以代回向。要拜托他,仪轨我不会做,拜托你们帮助我做。要真诚,这个很重要,没有真诚心没效,自己要有真诚。回向的人最好他的关系,儿女、兄弟姐妹,那个亲情他能够观想,得受用。

学佛的人比较好,他明白这个事理,不怀疑。没有学佛的人,他坚固的执着,你跟他讲他不相信,那个比较难;难,一起做,效果很大。你们比一般人容易多了,主要是你们天天听经,甚至自己上台去讲经,那个不一样。不是听别人讲经,我听懂了我回向,那个要差一等,自己讲功力很大。家里面怨结很多,古人讲不是冤家不聚头,很有道理,你们会认识、会在一起,都是过去生中冤亲债主。懂得就是冤家要解结,这些冤家在我面前,我要把他解开,不能够结结,那很麻烦。解结用什么方法?方法是集结的功德回向给他,求佛菩萨加持,怨结解清。讲经、教学、授课,功德都可以回向。一般人机会比较少,你们的机会多。

最重要的懂得这个道理,自己懂得原谅一切伤害我的人,不再追究、不再怨恨,认真努力修戒定慧。修行怎么个修法?扩大自己的心量,化解一切的怨恨,自己修积的一些功德,愿大家跟冤家共同分享,这样好。

数据源:净空老法师专集

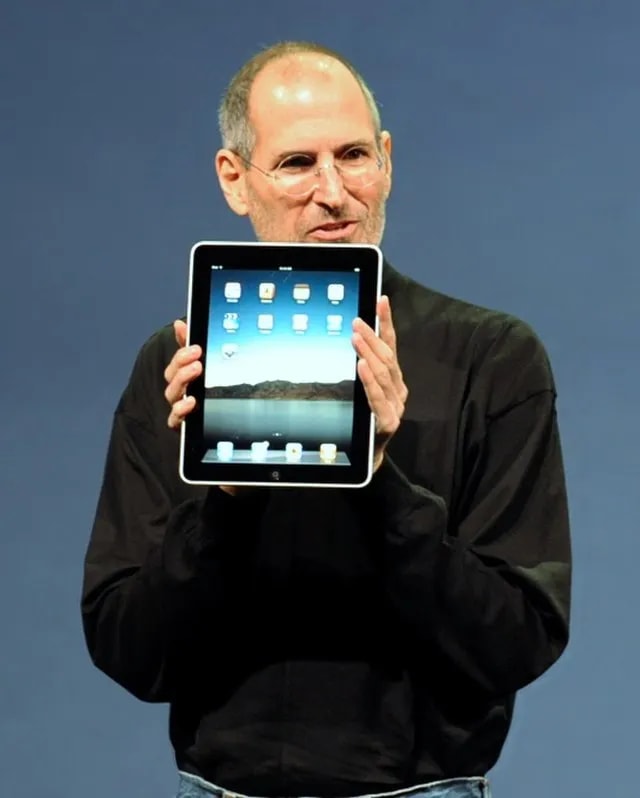

苹果教主与禅

我觉得 Steve Jobs 另一段讲辞也很有意思:「我每天早上照镜时都问自己,如果今天是我活着的最后一天,今天我准备做的事,我真的想做吗?(If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?)

苹果教主乔布斯在史丹福大学演讲,最为人津津乐道的名句可能是 “stay hungry, stay foolish”(现在还没有最佳翻译,「保持渴望,保持傻气」可能较接近本意)。我在网上重温这个精采演讲,觉得他另一段讲辞也很有意思:「我每天早上照镜时都问自己,如果今天是我活着的最后一天,今天我准备做的事,我真的想做吗?(If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?)感觉这句话很有禅意,好像基于活在当下,原来他真的曾遇过去美国传教的日本铃木俊隆禅师。

禅宗在香港也是广泛流传的一个佛教流派。注重从观察内心去认识自己的「本来面目」,透过参禅、禅坐、实践等修行,以「开悟」(明白佛陀说的真理)为目标。禅宗视佛为宗师,人人皆能成佛,动物都有佛性。

摆脫既定的思考模式

时至今天,很注重接近大自然和环保,禅宗是可以很「入世」的。基本的禅坐方法如数息观(观察自己的呼吸)对调控情绪和健康也有帮助,所以为人熟悉的道场和禅师带领的禅修班经常有人满之患。禅宗的宗教意味比较不浓厚,也许是原因之一。

其实禅定也不是禅宗独有的修行方法,很多佛教流派都修禅定,以增强专注力来观察内在世界和客观环境,调控自己的情绪,甚至其他宗教也有相似的法门。由于很多人感受到禅修能调控心情,纾缓心理压力,欣赏人生的功用,且禅修较注重实践和修心,不严格要求深研经典,所以是现世传播佛教最倡隆的派别之一。我觉得从禅宗的角度去了解和亲近大自然,观赏一花一草的枯荣,无论是天然的山水或是人工的庭园,都别有滋味。

禅宗另一种训练是摆脱既定的思考模式,放弃执着「我」、「常有」,希望能摆脱欲望所带来的痛苦,学会慈悲、平等,甚至抛弃一些「常识」(常识也有过气的)。自唐代以来,禅僧会以一些超越常规思想的对话来接引和考验对话者的领悟阶段,语录编辑成「公案」,流传至今,这种 “Think out of the box” 的训练,可能是乔布斯能创造超越性智能手机的设计的思想泉源之一。

图片來源:Wikicommons

作者:冯孝忠太平紳士

佛教徒,专修净土宗。现为恒基兆业地产有限公司执行董事。著作有《转工前,停一停想清楚》、《人生禅语》。

佛像的起源

我们在佛寺里,都会看到很多大大小小的造像,心里总不免发生疑问:这些造像是甚么时候始创的呢?是雕塑家对着佛、菩萨塑造的吗?还是参照相片来铸造的呢?

根据《阿含经》的记载,当释尊在世的时候,己经有两座造像。据说释尊到天上为母后摩耶夫人说法时,憍赏弥国的优填王与舍卫城的波斯匿王,都因为释尊的 远离而日夜思念,两国的大臣看了,心中不忍,于是用檀香木和黄金,雕制了两座身高五尺的释尊像,这是佛像的始创。但是随后的几个世纪,造像的风气并不普 及。佛教徒仅以种植菩提树来表示佛陀的成道;雕刻莲花座、足印、法轮来纪念佛陀的莅临说法;或者建造舍利塔来悼念佛陀的涅盘吧了。

造像的流行

直至公元二世纪左右,印度由于受到外来文化的冲击,造像的风气日渐流行,其他的佛、菩萨、阿罗汉乃至护法神亦成为雕塑的对象,题材更加丰富。由于这些 塑像可以满足信徒心灵上的需要,因此在宗教仪式里,经常都扮演着重要的角色。后来这种风气随着佛教的传播,散布到世界各地去,在制作上有很大的发展,有用 木石雕刻的,有用金属铸造的,有用陶瓷烧制的,也有绘画在纸、绢上的,洋溢着各处的地方色彩。

佛像的形貌

后人当然不可能对着佛陀本人或者他的照片来塑造,只有依据经典所记载的特征,再按照雕塑家自己的想象构思出来,所以佛像的形貌和特征,都随着时代和地域的不同而有分别。不过,佛陀既然是由多生多世修行证果的,自然具有庄严妙相,据经典所记载,他有三十二相和八十种好。

造像的识別

三十二相和八十种好都是诸佛的共同特征,单从形貌,实在无法辨别。雕塑家只好根据经典,用不同的标志来塑造各种尊像。尤其是造像的手势,更有严格的规 定,只需要察看双手的位置、手指的屈伸、所持的对象和穿戴的服饰,便可以辨识出这造像是释迦牟尼佛、阿弥陀佛、药师佛还是地藏菩萨了。这种手和指现的手势,佛教称为「手印」,如果不懂这些形貌标志,便难以识别诸佛、菩萨造像的尊号了。

中国的佛窟

佛教自西汉末年传来中国,而塑造佛像却在南北朝才开始。北朝开凿了敦煌、云岗、龙门三大佛窟,塑造了无数大大小小的佛像。到了隋、唐,佛教的传播辉煌灿烂,造像的风气更日益普及了。(节录自 香港佛教联合会 佛学课本)

数据源:香港佛教联合会

「智者」和「有德者」是人生里面大大的福报

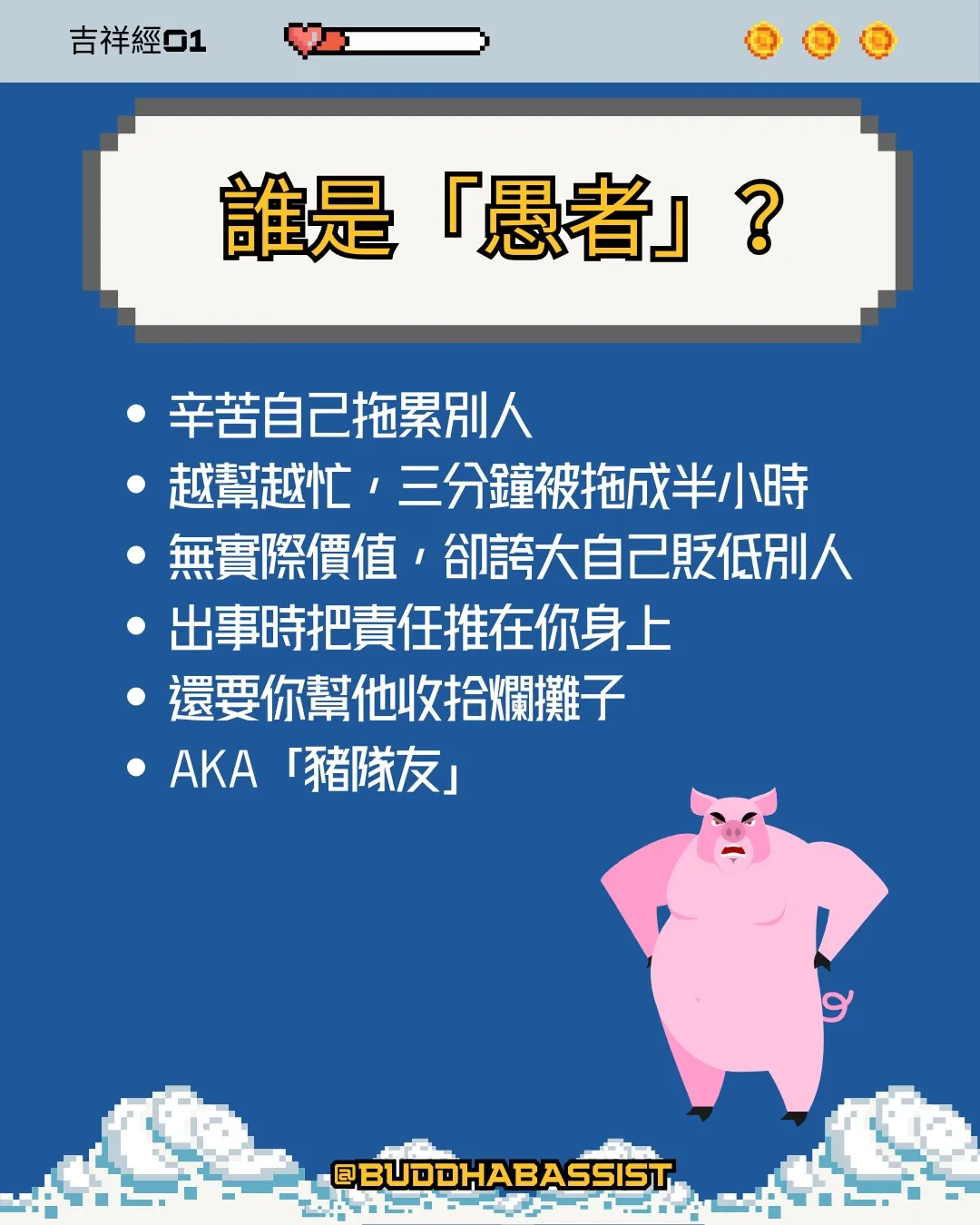

《吉祥经》十二件事中佛陀讲的第一件事,不是升职发财,而是:「勿近愚痴人,应与智者交,尊敬有德者,是为最吉祥。」

吉祥的重点不是遇到什么好事,而是你选择了什么行为模式和环境,例如选择身边的人是谁,就是在替自己的人生定调,「愚者」不是读书少的人,而是辛苦自己也拖累别人的猪队友,做事越帮越忙,令三分钟的事拖成半小时,提供不了实际价值,但却夸大自己贬低别人,出事更把责任推在你身上,长期和这样的人在一起,浪费时间金钱心力,甚至赔上身心健康。

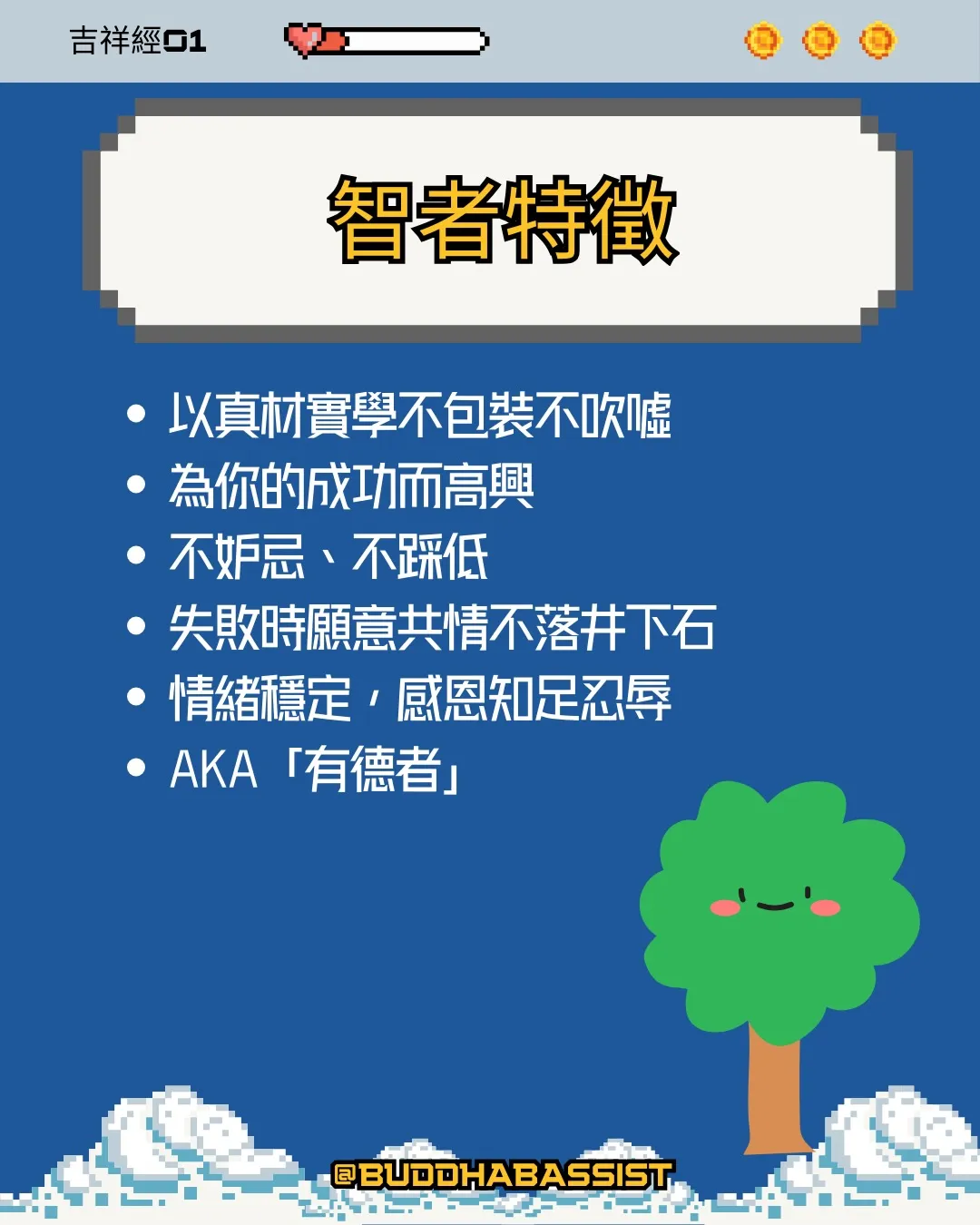

相反「智者」和「有德者」,以真材实学提供不易被取代的价值,对你的成就真心高兴,不妒忌不踩低,在你失败时愿意共情,提出实际可行建议,不趁机控制你、勒索你、落井下石,这些人会帮你节省很多冤枉路,是人生里面大大的福报。

尊敬有德者,其实即是在保护自己,当你把「德行」放在生命价值观的核心,自然会对自己的行为产生「应不应该」的分别,因为有惭愧心而不会随便伤害别人,也不会轻易把福报用光,第一个快乐秘诀很简单,看清楚谁是愚者、谁是智者,减少和猪队友结盟,和有智慧有德行的人同行,每天让自己少做一点愚者的选择,多走一步智者的路。

图片提供及作者:Angus@我佛磁Bass

广告/数码/公关人,以「我佛磁Bass」在网上创作,分享「全修行兼职返工」的生活模式。过去十多年,一直学习不同的身心灵方法,近年皈依学佛,跟随法师修心养性。深知「说道理易,学佛难」,希望打破深奥义理,以体验和传心为本,让佛法走进生活。

近年积极于企业及小区机构,分享如何以正念呼吸契入佛法,推动身心平衡与压力管理,帮助现代人找回内在平静与力量。我相信,认真呼吸,好好观心,能将善意带到家庭、职场及社会。希望透过呼吸,让更多人感受到佛法的温度与力量。