恒常學習

以佛法正見報父母恩

佛在《心地觀經》中說:「悲母在堂,名之為富; 悲母不在,名之為貧。 悲母在時,名為日中; 悲母死時,名為日沒; 悲母在時,名為月明; 悲母亡時,名為暗夜。」

可見孝養父母之道與供養佛陀的福德是平等的,沒有絲毫差別,修行之人也應當去報父母的恩德。

行正道 以佛法正見開啟父母智慧

《不思議光經》云:「飲食及寶,未足能報父母恩,引導令向正法,便為報二親。」意思是說世間的飲食及珍寶、錢財並不能夠真正報答父母的恩情,能夠引導父母聽聞正法,修學正法,如此方是報答父母恩情。

佛教律藏《毗那耶律》亦云:「若父母無信,令起信心;若無戒,令住禁戒;若性慳,使行惠施;若無智慧,令起智慧;子能如是,方得曰報恩。」

意思是說若父母對佛教正法沒有信心時,要用種種善巧方便引導父母對正法升起信心,若父母沒有持戒,應智慧引導父母嚴持戒律,若父母習性慳吝,應智慧引導父母多行佈施,若父母愚癡沒有智慧,應用種種善巧方便引導父母修學正法從迷失走向覺悟,開啟智慧本來,從而究竟解脫生死離苦得樂,若為人子能如此行做,才是真正的報父母恩德。

佛教中的孝,是真正的大孝至孝,《大集經》中說:「世若無佛,善事父母,事父母即是事佛也。」

依佛教說法,為人子女孝順父母是必須的,不孝父母則無資格學佛。

一切善法中最大的善,就是孝親。

圖片及資料來源:上海隆慶寺

佛經中的童子 天真且智慧

佛門中認為,兒童的純真心靈更接近佛性的本來面目,兒童的內心如同一張白紙,善惡好壞取決於受成長環境的影響。

佛教裏的童子

佛教裡經常稱文殊菩薩為童子或童真文殊。《寶鬘論釋》云:「頂禮文殊童子!在遠離一切過患(文)、具足二利之福德(殊)、身體無有老衰(童子)的文殊師利童子前作禮,這是譯師所作的頂禮句。」「童子」象徵文殊菩薩已證悟諸法無變實相,安住於不來不去、不生不滅的法界中,故無有變遷,永不衰老。「童子」也可表示了義的文殊菩薩不生不滅的實相。如「覺空文殊童子之加持」。

佛教裏的童子有六層含義:

第一: 童真入道

童真行者,發心求法,故稱為童子。只有以內心最真誠、最熱情的赤子之心上求佛法,方可稱為童子。所謂童真,並不僅指身體上的童身,而是指永遠保持自性的天真活潑,一心向道,才稱童真。

第二:清淨無垢

以童子表法表示修行人真正見道以後,顯發根本智,具足無漏功德,開顯自性中本具的無漏功德,所以稱為「童子」。

第三:戒行清淨

菩薩天真純潔,戒行清淨,充滿慈悲智慧,故以童子形容。如同嬰兒一般不曾被世間紛雜所染汙,才可以稱作童子。

第四:應機示現

菩薩法身無形,應機示現。如《普門品》中就詳細列舉觀音菩薩的三十二種化身。文殊菩薩曾多次在眾生面前示現童子相。「善財」為表達佛法應當儘早修學,也化現為童子身。

第五:啟發童蒙

菩薩啟發童蒙,依般若智而精進修學,故以童子比喻初學。在佛法面前,我等煩惱深重的凡夫猶如孩子一般,希求無上佛法的滋潤。

第六:童子地位

佛經中常稱菩薩為童子,證得初地或八地以上果位的菩薩,都可統稱為童子。因為菩薩是如來法王子故。一切補位菩薩如同君王之太子,必將承佛聖位,所以經典中常將精進修學的菩薩比喻為童子。

菩薩修到童子地時,充滿慈悲智慧,熱情和樂,內心純淨,所以在佛教典經中。常常以童子來形容菩薩,以表菩薩的純潔、天真、高尚、熱情、和樂的種種美德。

自古英雄出少年,兒童是社會未來的棟樑。在眾多佛經中提到了善財童子、八歲龍女、妙慧童女、自在主童子、遍友童子、善知眾藝童子、德生童子、月光童子、金色童子、睒子童子、光明童子、聚沙童子等,他們具足清淨與智慧,並獲得成就,都是佛教中有智有為的少年,為兒童做出了很好的榜樣。

圖片及資料來源:廣州光孝寺

把家庭當作道場的「二八方針」

家庭,是人在一生中學習、工作與生活的基礎,所謂「成家立業」。如果不把家庭當作道場,修行人的修行就無法落實。《維摩經》上講:「煩惱是道場,知如實故;諸眾生是道場,知無我故;一切法是道場,知空寂故。」所以家庭是道場,也是佛法的應有之義。

「二八方針」在家中營造修道氣氛

家庭是道場,生活作佛事。慈悲感恩和為貴,忍辱包容是妙方。身體是寺院,心靈是佛像,兩耳鐘鼓齊鳴,呼吸梵音嘹亮。我們能如此對待家庭,對待生活,還有什麼地方不能作佛事?還有什麼地方不是道場呢?

把家庭當作道場,對於我們廣大的在家居士來說,是一件頭等重要的事。我們每一位居士,能把家庭當作道場了,能把全家的人都佛化了,那就是最大的修行,那就是最大的功德。怎麼樣才能把全家的人都佛化了呢?

首先自己要做到、要落實做人做事的「二八方針」。做人的八字方針:信仰、因果、良心、道德。做事的八字方針:感恩、包容、分享、結緣。這二八方針,首先不是要求別人,而是要求自己。自己要有主動的承擔精神、主動的奉獻精神、主動的感恩精神、包容精神、分享精神。有了這種主動,自然就能夠在家庭中造成一種良好清淨的修道氛圍與生活氛圍。

落實做人與做事的八字方針

首先說做人的八字方針怎樣落實。所謂信仰,就是正信佛法僧三寶。有信仰的人最快樂,有信仰的人最幸福,有信仰的人最安祥。因果:守持五戒就是最大的因果。五戒是佛教所有戒律的基礎,也是所有道德的基礎,更是因果理論的基礎。良心:就是要修十善。以十善法來莊嚴身心,以十善法來莊嚴家庭這個道場。道德:就是要行八正道。八正道是最高的道德要求。最高的一定可以包含最基礎的部分。在家庭中修八正道,從初步到究竟,八正道給我們指出了一條通向道德圓滿之路。

做事的八字方針,感恩是報四恩:報父母恩,報眾生恩,報國家恩,報三寶恩。包容是修慈悲喜舍四無量心。能有慈悲喜舍的精神,還有甚麼包容不了呢?包容就有和諧,包容就有你我他。分享是修佈施、愛語、利行、同事四攝法。以四攝的精神來落實分享的理念,就能將分享落到實處。結緣就是結四緣。所謂廣結人緣,廣結善緣,廣結法緣,廣結佛緣。這四緣,是成就一切善法的大因緣,是成就一切有利於社會大眾事業的大因緣,是完善人生修養的大因緣,更是成佛作祖的大因緣。

文:淨慧長老

圖片及資料來源:廣州光孝寺

家庭不和睦怎麼辦?

家是積聚善惡果報之處,家除了快樂、幸福一面外,也包括痛苦的一面。家庭裏幸福多,還是痛苦多,取決每個人的因果,故人人不同。一般而言,一家人或多或少總會吵架,只要有二人以上,就有人我是非,糾纏不清。諺語有雲:「清官難斷家務事。」現在社會上,最扯不清的業障,就是家庭糾紛,最不易擺平。

如何依佛法處理家庭問題?

依佛法處斷方式,略提四點:

第一:家庭是個共業,是有恩怨而相聚的,既知恩怨之業而來,佛陀告訴我們說:「應該隨緣消舊業,更莫造新殃。」

第二:家庭吵架鬧糾紛,佛陀告訴我們說:「諸法本空,了不可得。」家是如幻如化,吵架也是如幻如化,糾紛也是如幻如化,眼前所呈現的一切,無非如幻如化,空幻不實,一切無非無常在演變,家庭吵架,冷戰與熱戰也是如幻如化,了不可得,再如何的苦戰也是無常的,絕對不是永恆不變的,何必被如幻如化騙了,何必被無常的冷熱戰騙了!

第三:家庭是種種業緣組合而成,每當遇到不如意或痛苦事,如果是學佛的三寶弟子,應把這些不如意事或痛苦事,當做修行的逆增上緣,能促成道心的堅固,知道苦才能猛然覺悟哩!佛經雲:「十方三世諸佛,皆以苦為良師。」

第四:家庭吵架鬧糾紛之際,心裏要懷著報恩想,父母對我們有養育之恩,兄弟弟妹有緣相聚,要愛惜親骨肉之情分,是難遭難遇的。心裏更應該如此而思惟,一家人從無始劫來,已經於六道輪回,一世一世而過,相聚又離散,何止投生在這個家一世而已呢?我們再糾纏輪回下去,絕對不是辦法,在今生此世,彼此就不應該再繼續結惡緣下去,好好結個善緣,彼此互讓、互忍、互尊,解除彼此恩怨,無始劫來的一切惡因果,在今生了辦,甚至大家共同歸依佛門,共同為解脫生死輪回而努力。

部份圖片及資料來源:廣州光孝寺

「我為了他好 可他不領情 怎麼辦?」

親人、朋友之間相處時間長當意見不同時,容易產生矛盾,「我這是為了你好」這是許多人常找的藉口。但是,為了他好,不論做甚麼就都沒錯嗎?如果出發點是善意的可實際做的事卻傷了人我們又該如何處理呢?

謹記「業」不亡 不失不壞 相應不差

用佛教的角度來看,心念是意業,說的話是口業,做的事是身業。簡單來說,善業引發善果,惡業引發惡果。即使發心是好的,但是行動和語言傷害到了別人,也會引發不理想的結果。

「我打孩子是為了他好」

一些父母望子成龍、望女成鳳,但和孩子溝通的方式卻不是很恰當。比如,小龍媽媽是一位在社會上小有成就的人,她對小龍的未來充滿了期許,希望他長大後比自己過得更好。在班級裏,小龍成績不算拔尖,所以他的課業變成了小龍媽媽的一大心事。高聲訓斥是家常便飯,動手教訓也偶有發生。小龍媽媽這樣做,小龍的成績就會好了嗎?

每個孩子的性格不同。有的孩子在鞭策下更努力用功,也有的孩子因此產生厭學心理。甚至,有的孩子對家長產生了反感情緒,再也聽不進去家長的任何話, 家外找家,去外面尋找傾訴的對象。假如因此聯繫上社會不良人士,孩子的處境會變得十分危險。

別讓至親變冤親

像這樣的親子關係在生活中並不罕見,而類似的情況套用在兄弟、姐妹、夫妻、好朋友等關係上也一樣成立。因為關心,所以嘮叨,甚至謾駡,氣急了還出手打人。最初的善意在惡口甚至暴力中蕩然無存。原來的目標不論是否達成,親友間的關係已然惡化。

《占察善惡業報經》中說:「業集隨心,相現果起。不失不壞,相應不差。」因此,即使在面對最親近的人,也不應只顧自己的想法行事。少開惡口,多說愛語。否則,在你不經意間,至親可能就變成了冤親。

「好心辦壞事」值得原諒 仍需懺悔

所謂「關心則亂」。有時,我們很熱心地幫助親友,但在還未充分瞭解情況前就急著行動,可能會好心辦了壞事。很多時候,好心辦壞事的人心裏也有委屈:我好心好意幫你,我憑甚麼要認錯?雖非本意,但是給別人添了亂。一句誠懇的道歉可以化解對方的怨懟,何樂不為?

一些人認為,誰道歉誰就輸了,因此不輕易低頭認錯。誰對誰錯?誰輸誰贏?不妨看看下面這個故事。張三問李四:「為甚麼我們家天天吵架,你們家卻總是和和氣氣?有甚麼秘訣嗎?」李四說:「因為你們家都是好人,我們家都是壞人。」

這話張三就聽不懂了。李四解釋道,假如有人打破了一個杯子,張三家的人會覺得自己沒錯,而去指責別人沒把杯子放好。放杯子的人也不認為自己有錯,是對方不小心,才把杯子打破。李四家的情況恰恰相反。如果有甚麼爭端,大家都會承認是自己的錯。如果有人打破杯子,他會馬上認錯。放杯子的人也會檢討自己,不該把杯子隨手放在外面。

適時認錯 別讓初心蒙塵

即使是好心辦壞事,也應該適時認錯。假如固執己見,還用原來的方式方法行事,一而再再而三地給別人添麻煩,最初幫人的善意不但沒有實現,反而給他人平添了許多煩惱。

好人難做?那是方法不對

是的,學菩薩們隨緣度眾生的差事並不好做。用對方式方法才能真正幫到別人。「彼心恒不住,無量難思議」,難點在於,面對不同的人和事,還需用不同的方法,善巧地解決各類問題。佛陀在世時,先觀大眾的根機,再為他們隨宜說法,「漸頓隨宜,隱彰有異」。觀世音菩薩在度眾時,也觀大眾的因緣,應以何身得度者,即現何身而為說法。

我們只要善用其心,就可以很好地幫助他人。比如,請用善解人意的心,傾聽他人的想法。很多矛盾的出現,往往是因為沒有充分交流,而產生了不必要的誤解。你覺得一個人的行為不合理,在指責前,可以先問他為甚麼要這麼做、他心裏的需求是甚麼、他是否有說不出口的顧慮等等。

此外,請用柔和的心與他人交流。在被他人反駁時,不必疾言厲色。意見相左時,即使覺得自己是對的,也不必用強硬的語氣回應。這樣不僅不能解決問題,還會讓彼此的心裏都不舒服。

另外,請時時保持一顆謙虛的心。正所謂「受益惟謙,有容乃大」。渴望偉大的人,不一定就很偉大;自認渺小的人,也不一定真的渺小。

在幫助別人時,用居高臨下的心,贏不到真正的尊重,最多只是礙於身份的表面恭敬。佛陀和大菩薩們念念利益眾生,並且一直保持謙虛的態度。這兩者並不矛盾。其心謙下,才可長佛善根。

圖片及資料來源:上海玉佛禪寺

孝為戒先 知恩報恩 佛門的孝親觀

在世俗大眾的認識裏,佛教往往被視作一方出離塵世、絕俗離倫的方外之教。然稽考經藏,方知佛教,一直將孝親敬恩置於修行根本、善道樞要之地。

佛門之孝,既賅出世間之慧光,亦不離世間人倫之溫情;其後東傳中土,融匯傳統儒孝,更凝練為東方文明中一道深邃而莊嚴的倫理奇觀,非惟契理契機,亦且熠耀千古。

佛教經典素將孝道視為修行根本、善道之源。

《佛說父母恩重難報經》中,殷重宣說:「父母恩深重,恩憐無歇時,起坐心相逐,近遙意與隨。」經中佛陀更喻父母恩德如山高海深,縱然「左肩擔父,右肩擔母,研皮至骨,穿骨至髓」,亦難酬其恩。此經偈非僅是譬喻之辭,實乃基於緣起正觀所闡述。一切眾生,皆曾互為父母子女,故孝親之本義,實為對輪回之中深重恩情的覺醒與體認。

《盂蘭盆經》中所載的目犍連救母之事,尤見孝道與佛法救度之融合。目犍連尊者見母墮於餓鬼道中,悲愴不已,佛為說盂蘭盆供之法,使七世父母皆得離苦。此經不僅確立孝親之儀軌,更昭示大孝之深義。孝之要義,非止於世間奉養,更須以佛法智慧,濟拔父母出於輪回。此種「出世之孝」,超越俗諦局限,彰顯佛門孝道之特質,以慈悲踐孝行,以般若成孝義。

佛教初入中土時,曾因沙門剃髮出家、不拜君王等制度,與中土固有的儒家孝親倫理形成一定的差異衝突。

東晉高僧慧遠和尚所作《沙門不敬王者論》,對此進行了系統辨析。他指出,出家者「遁世以求其志,變俗以達其道」,其外在形儀雖異於世俗禮制,實則通過修道弘法、提升道德,以功德回報國家父母,乃至達成「大孝通於神明」的崇高境界。

至唐宋時期,佛教進一步與中土價值觀融通,發展出具有中國特色的孝親觀念。《六祖壇經》中,六祖惠能大師有偈雲「恩則孝養父母,義則上下相憐」,將孝道納入世間修行的體系中。

北宋契嵩禪師撰《孝論》十二篇,明確主張「夫孝,諸教皆尊之,而佛教殊尊也」,並以「孝為戒先」融通世孝與戒律,在理論層面實現了佛教倫理與儒家孝道的融合。這一融合深刻影響了中國佛教的精神走向與社會認同。

《梵網經》所闡述的「孝名為戒」,主張「一切男子是我父,一切女人是我母」,將世俗孝親擴展為對一切眾生的普遍慈悲。這一思想既與儒家「老吾老以及人之老」的推恩理念相契合,又以佛教輪回觀為依據,奠定了實踐儀軌的思想基礎。

有了經文句偈作為依據,進而通過制度化的儀軌,將孝親觀念深刻融入宗教實踐中,盂蘭盆會的形成與發展便是其中的典範。

這一法會源於《佛說盂蘭盆經》中目犍連救母的典故。自南北朝傳入中土後,該經便與中國傳統祭祀文化相結合。至唐代,宗密法師在《盂蘭盆經疏》中強調孝道是「儒釋皆宗之」的根本,貫通人倫與天道。他大力宣導在農曆七月十五設盂蘭盆供,以飲食供養十方僧眾,藉此功德救度七世父母。這使得盂蘭盆會迅速發展為融祭祀、超度與報恩於一體的孝親法會,獲得廣泛社會回應。其後,清明、冬至等傳統祭祖時節也漸成為僧俗共同踐行孝道的重要場合。這不僅使盂蘭盆節成為佛教中國化的典型代表,更體現出中國佛教對孝道文化的深刻融攝與昇華。

佛教孝親觀自印度至中國,歷經創造性轉化,既葆有解脫道之崇高願力,亦實現與人倫日用的深切融合。其所啟示者,乃真正之大孝,非惟晨昏定省、物質奉養,更在於以智慧引導父母出離輪回;非止於一世血親之眷念,更是對一切眾生皆曾為父母之深刻體認。

此一種融匯出世與入世、慈悲與智慧之孝親觀,恰如天臺宗所雲「一色一香無非中道」,於世俗倫理中彰明佛法真諦,於孝親敬恩中踐行菩薩精神。這既為佛門對中國文化之重大貢獻,亦成為人類文明中一道超越時空的倫理光明,照亮現代人在個體修行與家庭責任、超越追求與人倫義務之間求得平衡的智慧之路。

圖片及資料來源:廣州六榕寺

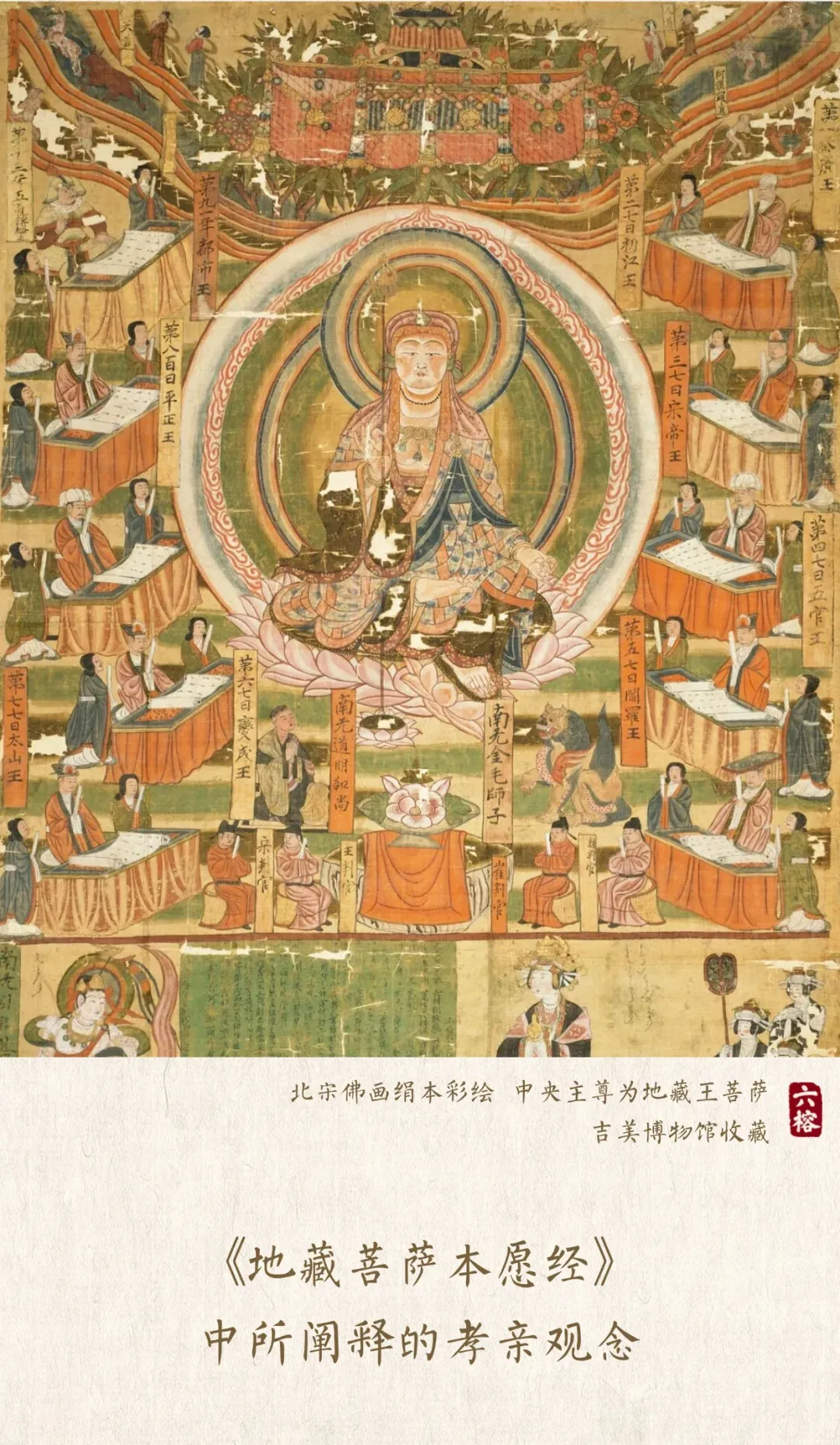

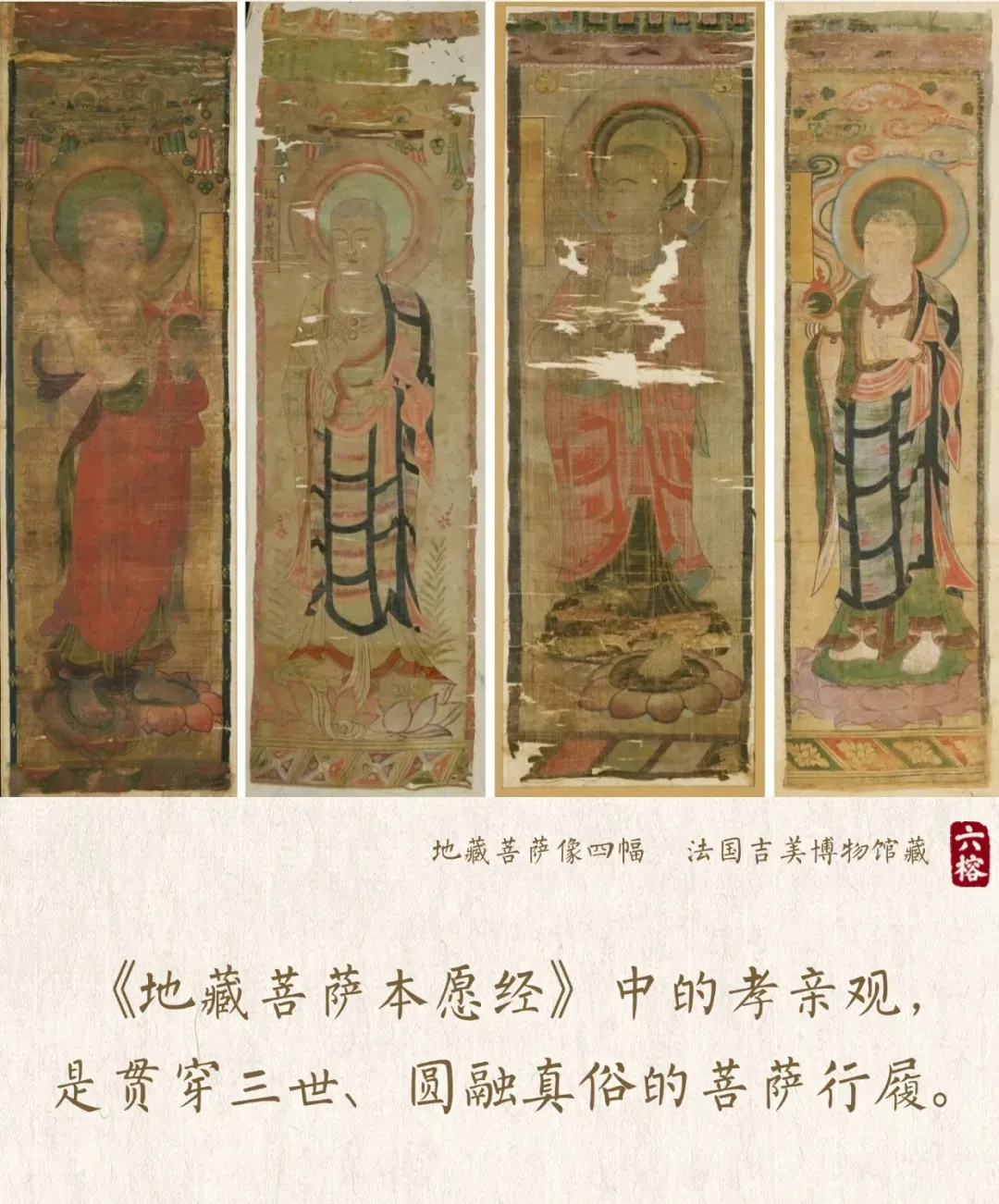

地藏願海 | 孝為菩提根 大願度眾生

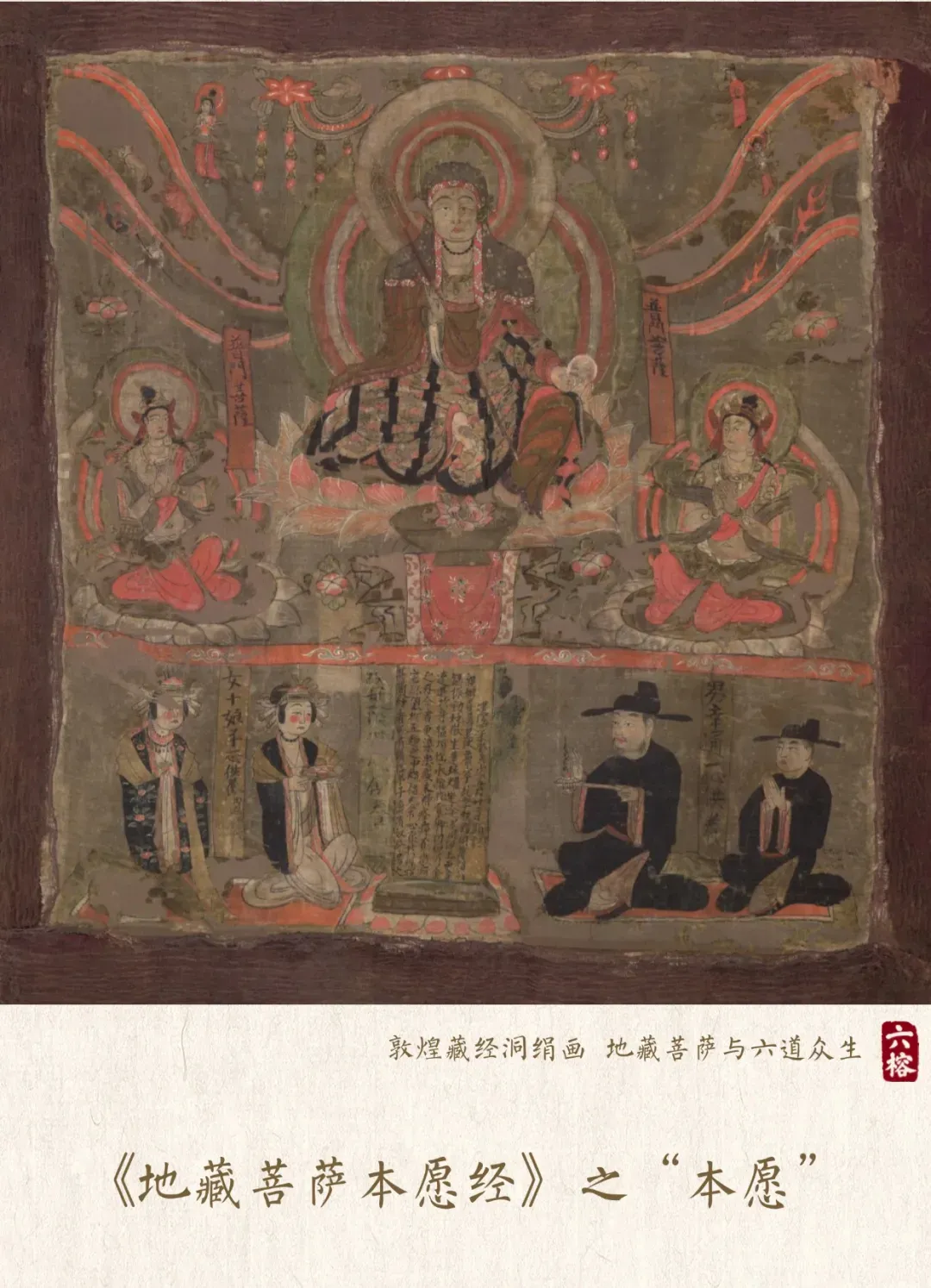

農曆七月,乃佛門中慎終追遠的「孝親月」,源於佛制「結夏安居」圓滿,眾生得以藉僧眾精進功德之力,超薦先亡、孝親報恩。而因《地藏菩薩本願經》根本精神正是宣說孝道、報恩救度,故被稱為「佛門孝經」。

地藏菩薩發「地獄不空,誓不成佛」之宏願,屢劫救母,廣度眾生,體現了佛教至深至切的孝親觀與慈悲精神。今天,我們來瞭解《地藏菩薩本願經》的由來及其中所蘊含的甚深慈孝精神。

《地藏菩薩本願經》的起源與核心,可從「本願」這一根本理念予以闡釋。此部經典非由一人一時所作,而是大乘佛教菩薩信仰與願行思想長期演化的結果。其形成約在西元6至7世紀,體現了佛教對菩薩道、業力與慈悲教義的交融闡釋。目前此部經典的通行漢譯本出自唐代實叉難陀之手,流通極廣,影響深遠。

《地藏菩薩本願經》中詳盡記載了地藏菩薩於因地發心修行時,為救度母親而發起廣大菩提心的本生故事。這些事蹟不僅是「本願」的緣起,更是大乘佛教中將孝親之心昇華為菩薩悲願的典範。

《地藏菩薩本願經》中的本願故事

其要者有二:

第一:婆羅門女救母

地藏菩薩曾有一世為婆羅門女,其母不信佛法、譏毀三寶,命終之後魂墮無間地獄。婆羅門女知母生前造惡,必遭惡報,遂變賣家宅房產,廣求香花供具,於佛塔寺中大興供養。她至心恭敬,泣念佛名,感得佛力加持,得以暫至地獄境界。

獄卒告知,因其至誠念佛功德,其母已得脫地獄之苦,轉生天道。婆羅門女見地獄中無量罪苦眾生受諸劇苦,遂在覺華定自在王如來像前發下大願:「願我盡未來劫,應有罪苦眾生,廣設方便,使令解脫。」

第二:光目女救母

又一世,地藏菩薩為光目女,其母生前嗜食魚鱉之卵,殺生甚重,死後墮入惡道,備受極苦。光目女為救亡母,塑畫佛像、虔誠供養,悲泣禱佛。

蒙佛力加被,她得知母親暫出惡道又將複墮,於是悚然悲慟,於清淨蓮華目如來前發願:「願我自今日後,對清淨蓮華目如來像前,卻後百千萬億劫中,應有世界所有地獄及三惡道諸罪苦眾生,誓願救拔,令離地獄、惡趣、畜生、餓鬼等。如是罪報等人,盡成佛竟,我然後方成正覺。」

《地藏菩薩本願經》所闡釋的孝親觀念,深刻拓展了傳統孝道的內涵,將其從世間倫理提升至出世解脫的層面,形成了一種貫通生死、自他兼利的大孝理念。

在孝的時空維度上,《地藏經》展現出前所未有的延展性。傳統孝道主張「生事之以禮,死葬之以禮,祭之以禮」,注重對父母在世時的奉養與離世後的追思。而《地藏經》則提出,孝行不應止於今生,更須延伸至輪回之中,關注父母死後之歸宿與究竟解脫。真正的大孝,在於助父母永離惡道、趨向菩提,這不僅是對現世父母的關懷,更是對其法身慧命的終極護念。

《地藏菩薩本願經》中的孝親觀

在實踐方法上,《地藏經》提供了以功德回向為核心的修行路徑。不同於傳統側重物質奉養與光耀門楣的盡孝方式,《地藏經》強調通過念佛、供佛、造像、抄經、誦經、佈施等善行,並將所修功德回向父母。經中明確指出:「若能更為身死之後,七七日內,廣造眾善,能使是諸眾生永離惡趣,得生人天,受勝妙樂」,從而為孝道踐行指明了更廣泛的大願實踐路徑。

最根本的昇華體現於孝的境界擴展。《地藏經》通過地藏菩薩本生故事,從最初利益一己父母,擴展為對一切如母眾生的慈悲救度。地藏菩薩因救母因緣目睹地獄苦痛,遂發「地獄不空,誓不成佛」之宏願,正是由孝親之心啟程,最終昇華為無私無我的菩薩道精神。這意味著孝不再只是一家之私事,而是通往菩提覺悟的修行根本;孝行從自利轉為利他,從世間善行昇華為出世聖道。

《地藏菩薩本願經》中的孝親觀,因而成為一種貫穿三世、圓融真俗的菩薩行履。它既肯定了人世親情的珍貴,又指引眾生超越情感束縛,以願力和智慧踐行真正的大孝——不僅報答父母今生恩情,更助其永脫輪回、成就佛道,這才是孝的極致與圓滿。

圖片及資料來源:廣州六榕寺

夫妻、親子之間如何彼此相待

在家居士是佛教的基礎,在釋迦牟尼佛的時候,就非常重視家庭生活,重視夫妻之間、親子之間,如何彼此相待。甚至還有經典講到結婚之後,懷孕、生子的事。例如《善生經》、《玉耶女經》,均對夫妻親子有明確的倫常原則。《長阿含十六經》明文說:為子求善婚娶是父母的義務。《中阿含一三五經》亦明言:「夫當以五事愛敬供給妻子。」「妻子當以十三事善敬順夫。」並說:若人慈湣妻子者,必有增益,則無損耗。由此可知,佛教並不是與世隔絕的,應從佛教徒的立場、從將來要踏入人生另一境界的立場來認識婚姻和家庭。

以宗教信仰來促進家庭生活的幸福美滿

宗教信仰是非常重要的。都能虔誠供奉一尊觀音菩薩,從此這不僅是你的家,也是你們共同修行的道場。供奉觀音菩薩有二種意義,一是學習、模仿觀音菩薩的慈悲精神。如果能像觀音菩薩那樣慈悲,夫妻還會吵架嗎?還會打小孩嗎?還會棄父母于不顧嗎?還會對朋友不忠誠嗎?不會的!第二種意義是,菩薩的確是有感應,當在有困難、有麻煩時,要以佛菩薩為模範,同時祈求佛菩薩給予力量和信心,讓你們在平順中共渡一生。夫妻雙方同床異夢、意見不合是正常的,要在觀音菩薩的保佑下,互相調和,彼此包容。

以家庭的淨化 提升人品 淨化人間

淨化人間要從淨化家庭開始,也就是要從建立佛化家庭開始。以佛菩薩的慈悲及智慧,為我們學習的重點。提升自己,淨化家庭,進而影響周遭的親人、朋友,再擴及社會,達成淨化人間、建設人間淨土的目標。

如何建立佛化家庭?

建立婚姻的共識。建立佛法家庭,是希望從兩個人結婚時開始,就是一個佛教家庭。如何建立佛教的家庭呢?首先須要建立婚姻的共識,那便是彼此關懷、彼此尊敬、彼此體諒、彼此禮讓、互相學習、共同成長。這才像是互為同修的菩薩,互為善友、互相提攜的佛化婚姻。

如果遇到你的另一半陷於情緒的低潮,現出消極、無奈、孤單寂寞、驚恐失望的時候,你應該鼓勵他(她),這就是互相關懷。

釋尊教導我們,眾生皆有佛性,一切眾生皆有成佛的可能,皆是未來的佛。所以要尊敬對方,即使對方不尊敬你,甚至虐待你,也要認為這是助你成長的逆增上緣。這不是教你逆來順受,而是在無法避免的情況已經發生的時候,就要學習接受事實,並且由衷地感謝一切助你成長的各種因緣。如果對方一時無法改變,一定要調整自己,時時以尊敬、尊重的態度,來與對方相處,視其為未來佛、現在的菩薩。互敬、互重,此種方式,對家庭生活的和諧是非常重要的。很多家庭問題的發生,是來自夫婦雙方不能相互禮讓。

懷胎之教育。結婚後,有不要孩子的權利,如果僅為自私,便是不負責任的想法,也是拒絕成長的觀念;如果不自量力拚命生孩子,也是自害害人的事。有了孩子,才會深刻地體會到父母生養兒女是多麼的不容易!從懷孕到生產,從生產到小孩上學、結婚、成家,成家之後,還要幫他立業,牽腸掛肚,萬般呵護。沒有孩子,不會知道為人父母的責任,也很難知道為人父母的辛苦。但現代的社會,不論中國人也好、西方人也好,結婚之後,非但忽略了雙親的奉養,還因忙著事業,而把小孩交給父母去「含飴弄孫」當褓母,這是顛倒了。

佛教非常重視胎教,《大藏經》中有關胎教的,至少有三部:一、《菩薩處胎經》,二、《大寶積經.佛說入胎藏會》,三、《大寶積經.佛為阿難說處胎會》。孕婦懷胎的時候,要作如此想:這是菩薩來入胎,懷的是一尊小菩薩。千萬不要認為:「生孩子嘛!把小鬼生出來就好了」,如果你認為那是小鬼,他真的會變成小鬼;如果你視他為菩薩,他會是個菩薩。心的念頭是非常重要的。懷孕時,心中常念觀音菩薩,多看觀音菩薩像,經常觀想菩薩慈祥的面容,對胎兒很有用;我們要經常保持心平氣和,想要生氣的時候,就趕快念觀音菩薩。懷胎時,不可以暴飲暴食、生活不正常。我們的一言一行、一舉一動,表情及心理現象,都會對胎兒產生直接的影響。丈夫們可能認為胎教僅是母親妊娠中的事,跟做父親的沒有關係,其實你的身心狀態會影響到你的太太,也就會影響到腹中的胎兒。所以良好的胎教是夫妻雙方共同的責任。

圖片及資料來源:廣州光孝寺