恒常學習

佛教與素食主義

佛陀和他的僧眾都是托缽維生,亦給予施捨的善人得到修行慈悲心,及累積善的業報機緣。這與基督教「施比受更有福」的教條可謂不謀而合。

知道我是佛教徒的新相識朋友,在第一次共餐時,或會問我是否要吃素?佛教的始創人釋迦牟尼留下許多遺教,不同的修行方法,以適應不同因緣的眾生。由於大家出生的地緣環境和文化風俗都不同,雖然戒律是修行的重要部分,戒的內容會隨時、地、人的轉化而有差異。

佛陀和他的僧眾都是托缽維生,亦給予施捨的善人得到修行慈悲心,及累積善的業報機緣。這與基督教「施比受更有福」的教條可謂不謀而合。佛和弟子任何施捨的食品都會接受,所以未有嚴格持素的戒條。中國寺院經濟形成後,僧侶有了田地、廚房,自然可以選擇全素。

中國的教派普遍要求出家僧侶持素,因為戒殺生是慈悲心的體現,也是減少業報、累積善緣的修行,佛教徒相信因果和輪迴,修行是累世的,能即身成佛(在現今這一生)的絕無僅有。在家的佛教徒能持全素是一種福德因緣,但大部分道場不會要求參與禪修或聽經的人,在個人生活一定要持素。能否持全素和有規律地吃素是受個人的修行、習性(作為凡人長期養成的特性)、社會的共同因緣(共業)等因素影響。

茹素不能强行 需身心配合

當然,道場的師傅和導師會宣示持素,及其他一些戒律在修行和調養身心的好處。每個人時機來到,自然會開始調整自己的飲食取向。如果對禪坐和其他佛教講座有興趣的話,毋須因為自己一些習慣,及聽說的佛教傳統戒律有矛盾而猶豫或放棄。慈悲是佛教的根本教義,凡人都是有煩惱和慾望,道場的門是為所有眾生打開的。

吃素對健康的好處大家都知道,適當的飲食安排,除了可以調理身體外,還可有助管理情緒,紓緩世俗生活的壓力。例如,將茶和禪結合是由宋朝訪華的日本禪僧榮西禪師建立理論,透過品茶和觀賞配合喝茶的字畫(茶掛),希望能對人生有所領悟和提升生活趣味。現在港、台、內地的佛教也發展了有本土特色的茶禪。香港一些道場都會有茶禪班,有興趣的讀者可查閱法鼓山、佛光山和中台禪寺等道場的網站。安排較豐富的中式餐食時,不妨考慮在肉食菜式中安插兩三道素食材,例如六道菜四葷兩素,既可以平衡飲食,又可支援環保和培養慈悲心。

這個主意是受一位佛教徒朋友,灣仔一家著名粵菜食府的第二代管理人 Daniel 所啟發的,因為他發心做好素菜,讓一些好吃的客人體會到素菜也可以很精采。

作者:馮孝忠太平紳士

佛教徒,專修淨土宗。現為恒基兆業地產有限公司執行董事。著作有《轉工前,停一停想清楚》、《人生禪語》。

遇到佛經 是無量劫來的福德

一定要重視佛經,因為重視了,你才會受持,如果受了三皈依,平常就要修持,修的時候要念三寶,別的修法你才能做,大家要知道,能遇到佛經是無量劫來的福德,不然遇不到。所以你遇到了,就生稀有想。

現代印刷術很發達,到處都有佛經。假使沒有原始的經本,還拿什麼去複印?現在的寫作文章,不能算是佛經,你要怎麼對待,我沒意見,佛也沒有說。我所指的是《大藏經》,那是諸佛之見。

至於後人的知見,他寫得很多,那是他的知見,不是佛的知見。

我們皈依佛的人,學的是佛的知見,你還沒有這個智慧抉擇,也不用批駁他。你批駁、辯駁,他也不接受,大家更增加煩惱,但是你要知道恭敬法寶。你知道法寶難得到什麼樣子嗎?以前我們中國有三大高僧,到印度去取經得到成就的,去的人很多,有成就的只有三位。大家都知道唐僧,就是玄奘法師。還有,唐僧之後的義淨三藏法師。玄奘之前的法顯法師,那是最早的。法顯法師八十歲才到印度去取經,他回來之後翻了很多經。

在唐朝的時候,義淨法師看見有很多人對經典不大恭敬,他就寫了兩首:「……高僧求法離長安,去人成百歸無十,後者安知前者難。」說是後來看經典的,他不知道前人付出很多的辛苦,那些都是拿生命換來的。「路遠碧天唯冷結,砂河遮日力疲殫,後賢如未諳斯旨,往往將經容易看。」古來人得一本經,真是當寶。古人得一本經,他的心就入進去念啊誦啊。之後思惟經的義理,所以他很快就證道,很快就開悟,很快就行了。現在的人精進心生不起來,稀有心沒有了。這首詩是說去取經的時候很難!路途非常遠,交通工具不是坐飛機,而是一步一步走。所以你要聽到他使用的形容詞,路又遠,碧天,路上的青天,有時候看得不清楚,全是冰雪。熱的時候,是走到沙漠旱海,中午熱的時候可以高溫四十多度,冰是零下幾十度。

一天之中,零下幾十度,高溫幾十度,你想一想,那種日子怎麼過。每位大法師要去行腳的時候,晚上一定還要念經,一定要持誦,還要修行。有進修沒吃的,哪有吃的,喝喝水都很難。大家看看玄奘法師就可以了。義淨法師也有一部書,法顯法師也有一部書。玄奘法師的書是《大唐西域記》。他們都有筆記,看他們每天走的路,這個時候你才知道經的寶貴。

義淨法師尊重我們大家都是賢者,凡是佛弟子都是賢者,跟聖人差一截,是賢而有德的人,讀到佛經都是賢而有德的人。如果這個道理你沒明白的話,往往將經輕易看,你也不重視這個法寶,看得很輕。本篇開示選自-夢參長老

圖片及資料來源:上海隆慶寺

勝造七級浮屠—浮屠是甚麼?為甚麼是七級?

「救人一命,勝造七級浮屠。」出自明·馮夢龍的《增廣賢文》。浮屠,主要指的是佛塔。佛塔起源於印度,最初的形狀為覆缽樣式,四方的平臺上放一個半圓形的東西,很像墳墓,上面放一個塔尖,用來供奉佛舍利。

釋迦牟尼佛涅槃火化後,生成很多舍利子,有「八斛四鬥」之多,八個國家都前來爭奪佛的舍利子,為避免戰爭,有人建議這八個國家平分舍利子,請回自己的國家,建造佛塔供奉。

佛的其他弟子將裝過舍利子的空瓶子供奉起來,也建了一塔。因為孔雀王遲到,沒有分到舍利子,就只好將佛火化後的骨灰取回,建造一塔專門供奉。

「七」意即「無限」

法門寺出土的阿育王塔是中國最早的浮屠模型。漢朝佛教傳入中國後,結合中國的建築特點,佛塔的形式漢化為樓閣式、亭閣式等等,後來又演變成密簷式塔。佛塔也越建越高,魏獻文帝拓跋弘時期,建造的永寧寺塔,竟然高達百丈,成為中國第一高塔。

在佛教中,佛塔用來供奉佛像、經卷,供人們瞻仰,表達對佛陀的懷念之情。建造佛塔是一件功德無量的善事,佛塔一般有單層、五層、七層、九層、十三層等。建造一座七層佛塔就像供奉一尊100英尺高的佛像,是有非常大的功德。

從層級的角度來看,七層的佛塔並不算是最高的,但其等級卻是最高的,這裏的「七」是虛數,為「無限」之意,七層的佛塔就是最高等級的佛塔。「救人一命,勝造七級浮屠」說明救人一命的功德,比出資建造一座七層佛塔的功德還要大,意在鼓勵人們儘量多做善事,愛護眾生,遇到別人有生命危險的時候,一定要奮不顧身,見義勇為。

資料來源:上海隆慶寺

新年拜神許願 如何靈驗?

農曆新年,總有朋友喜歡到寺廟祈願,希望一年順遂。佛教徒又可不可以燒香拜佛?可以,不過我們要以正確的心態禮拜、如法地發心許願。拜神許願不是與神明進行世俗交易的「討價還價」,而是心念的真誠流露與發願的修行實踐。

上香、下跪,表達的是對佛菩薩的虔誠恭敬之心,但如《金剛經》所言:「若以色見我,以音聲求我,是人行邪道,不能見如來。」這是佛教反對將佛陀神格化、功利化的核心精神。

佛教中的禮拜對象,無論是佛、菩薩或護法,其本質並非掌控我們命運的主宰者,而是覺悟的典範,是我們向之學習的老師。拜佛不是向高高在上的權威祈求恩賜,而是通過自己虔誠的身語意行為,喚醒自身內在的覺性。

如何許願才會靈驗?

一、發心要符合因果,你有願望,也需要配合正確的行為,例如求平安,當知道要多持戒修善;求智慧,也要靠自己勤奮精修。

二、動機要清淨,發利益眾生之心,與其求「讓我發財」,應該發願「願我有能力做更多捐獻,幫助貧苦大眾」;求「讓我事業順利」,不如發願「願我工作勤奮,發揮能力服務社會」。

三、無執著,一切因緣和合,凡事即使事與願違,也抱著「我將盡力而為,接受任何結果,從中學習成長」的態度。

每一次拜佛,將注意力從「我要什麼」的功利祈求轉向「我感恩什麼」;思惟佛陀的智慧與菩薩的慈悲,無論是燒香或鮮花水果,重在以虔誠心供養,懺悔反省自身不足,發願迴向。願我們在新春的祝福中,種下善因,勤修善行,收穫真正的吉祥與智慧。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。

如何化解冤結

居士:過去生得罪很多人,應該怎麼來化解?老法師:原諒一切苦難眾生,我們原諒他,誦經、念佛都好,迴向給他,斷惡修善,都把功德迴向。希望這一生能夠解開這個怨結,來生是念佛的好友,這個很重要。如果不念佛求生淨土,永遠化不了。

自己迴向是最好的;自己不能迴向,家親朋友可以代迴向。要拜託他,儀軌我不會做,拜託你們幫助我做。要真誠,這個很重要,沒有真誠心沒效,自己要有真誠。迴向的人最好他的關係,兒女、兄弟姐妹,那個親情他能夠觀想,得受用。

學佛的人比較好,他明白這個事理,不懷疑。沒有學佛的人,他堅固的執著,你跟他講他不相信,那個比較難;難,一起做,效果很大。你們比一般人容易多了,主要是你們天天聽經,甚至自己上台去講經,那個不一樣。不是聽別人講經,我聽懂了我迴向,那個要差一等,自己講功力很大。家裡面怨結很多,古人講不是冤家不聚頭,很有道理,你們會認識、會在一起,都是過去生中冤親債主。懂得就是冤家要解結,這些冤家在我面前,我要把他解開,不能夠結結,那很麻煩。解結用什麼方法?方法是集結的功德迴向給他,求佛菩薩加持,怨結解清。講經、教學、授課,功德都可以迴向。一般人機會比較少,你們的機會多。

最重要的懂得這個道理,自己懂得原諒一切傷害我的人,不再追究、不再怨恨,認真努力修戒定慧。修行怎麼個修法?擴大自己的心量,化解一切的怨恨,自己修積的一些功德,願大家跟冤家共同分享,這樣好。

資料來源:淨空老法師專集

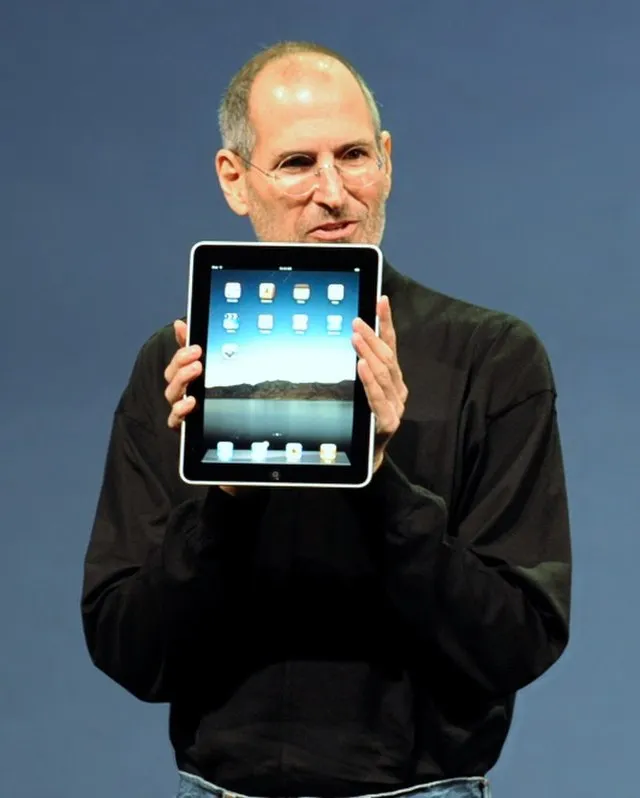

蘋果教主與禪

我覺得 Steve Jobs 另一段講辭也很有意思:「我每天早上照鏡時都問自己,如果今天是我活着的最後一天,今天我準備做的事,我真的想做嗎?(If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?)

蘋果教主喬布斯在史丹福大學演講,最為人津津樂道的名句可能是 “stay hungry, stay foolish”(現在還沒有最佳繙譯,「保持渴望,保持傻氣」可能較接近本意)。我在網上重溫這個精采演講,覺得他另一段講辭也很有意思:「我每天早上照鏡時都問自己,如果今天是我活着的最後一天,今天我準備做的事,我真的想做嗎?(If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?)感覺這句話很有禪意,好像基於活在當下,原來他真的曾遇過去美國傳教的日本鈴木俊隆禪師。

禪宗在香港也是廣泛流傳的一個佛教流派。注重從觀察內心去認識自己的「本來面目」,透過參禪、禪坐、實踐等修行,以「開悟」(明白佛陀說的真理)為目標。禪宗視佛為宗師,人人皆能成佛,動物都有佛性。

擺脫既定的思考模式

時至今天,很注重接近大自然和環保,禪宗是可以很「入世」的。基本的禪坐方法如數息觀(觀察自己的呼吸)對調控情緒和健康也有幫助,所以為人熟悉的道場和禪師帶領的禪修班經常有人滿之患。禪宗的宗教意味比較不濃厚,也許是原因之一。

其實禪定也不是禪宗獨有的修行方法,很多佛教流派都修禪定,以增強專注力來觀察內在世界和客觀環境,調控自己的情緒,甚至其他宗教也有相似的法門。由於很多人感受到禪修能調控心情,紓緩心理壓力,欣賞人生的功用,且禪修較注重實踐和修心,不嚴格要求深研經典,所以是現世傳播佛教最倡隆的派別之一。我覺得從禪宗的角度去了解和親近大自然,觀賞一花一草的枯榮,無論是天然的山水或是人工的庭園,都別有滋味。

禪宗另一種訓練是擺脫既定的思考模式,放棄執着「我」、「常有」,希望能擺脫慾望所帶來的痛苦,學會慈悲、平等,甚至拋棄一些「常識」(常識也有過氣的)。自唐代以來,禪僧會以一些超越常規思想的對話來接引和考驗對話者的領悟階段,語錄編輯成「公案」,流傳至今,這種 “Think out of the box” 的訓練,可能是喬布斯能創造超越性智能手機的設計的思想泉源之一。

圖片來源:Wikicommons

作者:馮孝忠太平紳士

佛教徒,專修淨土宗。現為恒基兆業地產有限公司執行董事。著作有《轉工前,停一停想清楚》、《人生禪語》。

佛像的起源

我們在佛寺裏,都會看到很多大大小小的造像,心裏總不免發生疑問:這些造像是甚麼時候始創的呢?是雕塑家對著佛、菩薩塑造的嗎?還是參照相片來鑄造的呢?

根據《阿含經》的記載,當釋尊在世的時候,己經有兩座造像。據說釋尊到天上為母后摩耶夫人說法時,憍賞彌國的優填王與舍衛城的波斯匿王,都因為釋尊的 遠離而日夜思念,兩國的大臣看了,心中不忍,於是用檀香木和黃金,雕製了兩座身高五尺的釋尊像,這是佛像的始創。但是隨後的幾個世紀,造像的風氣並不普 及。佛教徒僅以種植菩提樹來表示佛陀的成道;雕刻蓮花座、足印、法輪來紀念佛陀的蒞臨說法;或者建造舍利塔來悼念佛陀的涅槃吧了。

造像的流行

直至西元二世紀左右,印度由於受到外來文化的衝擊,造像的風氣日漸流行,其他的佛、菩薩、阿羅漢乃至護法神亦成為雕塑的對象,題材更加豐富。由於這些 塑像可以滿足信徒心靈上的需要,因此在宗教儀式裏,經常都扮演著重要的角色。後來這種風氣隨著佛教的傳播,散佈到世界各地去,在製作上有很大的發展,有用 木石雕刻的,有用金屬鑄造的,有用陶瓷燒製的,也有繪畫在紙、絹上的,洋溢着各處的地方色彩。

佛像的形貌

後人當然不可能對着佛陀本人或者他的照片來塑造,只有依據經典所記載的特徵,再按照雕塑家自己的想像構思出來,所以佛像的形貌和特徵,都隨着時代和地域的不同而有分別。不過,佛陀既然是由多生多世修行證果的,自然具有莊嚴妙相,據經典所記載,他有三十二相和八十種好。

造像的識別

三十二相和八十種好都是諸佛的共同特徵,單從形貌,實在無法辨別。雕塑家只好根據經典,用不同的標誌來塑造各種尊像。尤其是造像的手勢,更有嚴格的規 定,只需要察看雙手的位置、手指的屈伸、所持的物件和穿戴的服飾,便可以辨識出這造像是釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、藥師佛還是地藏菩薩了。這種手和指現的手勢,佛教稱為「手印」,如果不懂這些形貌標誌,便難以識別諸佛、菩薩造像的尊號了。

中國的佛窟

佛教自西漢末年傳來中國,而塑造佛像卻在南北朝才開始。北朝開鑿了敦煌、雲崗、龍門三大佛窟,塑造了無數大大小小的佛像。到了隋、唐,佛教的傳播輝煌燦爛,造像的風氣更日益普及了。(節錄自 香港佛教聯合會 佛學課本)

資料來源:香港佛教聯合會

「智者」和「有德者」是人生裡面大大的福報

《吉祥經》十二件事中佛陀講的第一件事,不是升職發財,而是:「勿近愚癡人,應與智者交,尊敬有德者,是為最吉祥。」

吉祥的重點不是遇到什麼好事,而是你選擇了什麼行為模式和環境,例如選擇身邊的人是誰,就是在替自己的人生定調,「愚者」不是讀書少的人,而是辛苦自己也拖累別人的豬隊友,做事越幫越忙,令三分鐘的事拖成半小時,提供不了實際價值,但卻誇大自己貶低別人,出事更把責任推在你身上,長期和這樣的人在一起,浪費時間金錢心力,甚至賠上身心健康。

相反「智者」和「有德者」,以真材實學提供不易被取代的價值,對你的成就真心高興,不妒忌不踩低,在你失敗時願意共情,提出實際可行建議,不趁機控制你、勒索你、落井下石,這些人會幫你節省很多冤枉路,是人生裡面大大的福報。

尊敬有德者,其實即是在保護自己,當你把「德行」放在生命價值觀的核心,自然會對自己的行為產生「應不應該」的分別,因為有慚愧心而不會隨便傷害別人,也不會輕易把福報用光,第一個快樂秘訣很簡單,看清楚誰是愚者、誰是智者,減少和豬隊友結盟,和有智慧有德行的人同行,每天讓自己少做一點愚者的選擇,多走一步智者的路。

圖片提供及作者:Angus@我佛磁Bass

廣告/數碼/公關人,以「我佛磁Bass」在網上創作,分享「全修行兼職返工」的生活模式。過去十多年,一直學習不同的身心靈方法,近年皈依學佛,跟隨法師修心養性。深知「說道理易,學佛難」,希望打破深奧義理,以體驗和傳心為本,讓佛法走進生活。

近年積極於企業及社區機構,分享如何以正念呼吸契入佛法,推動身心平衡與壓力管理,幫助現代人找回內在平靜與力量。我相信,認真呼吸,好好觀心,能將善意帶到家庭、職場及社會。希望透過呼吸,讓更多人感受到佛法的溫度與力量。