恒常学习

不死之处:临终与丧葬

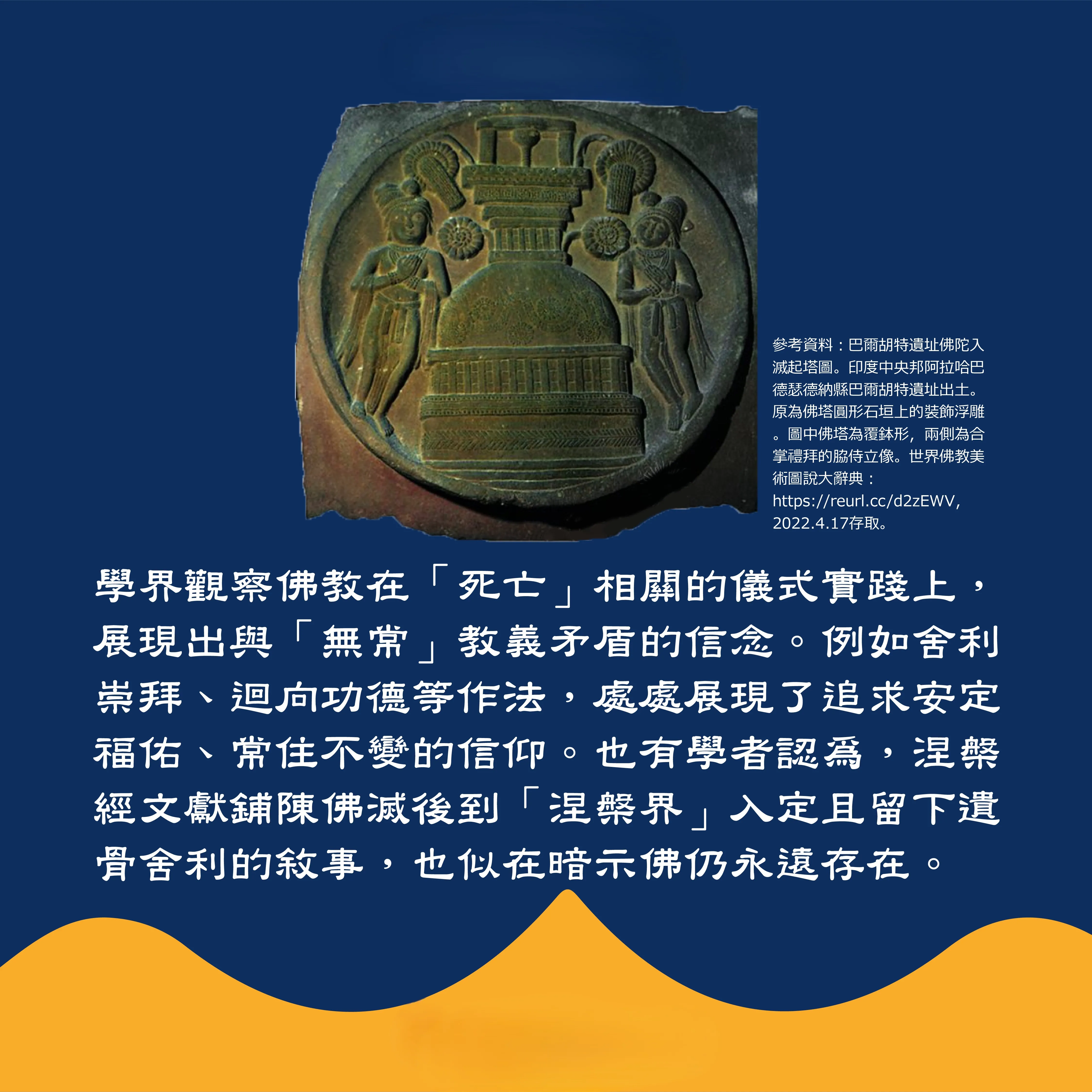

学界观察佛教在「死亡」相关的仪式实践上,展现出与「无常」教义矛盾的信念。例如舍利崇拜、回向功德等作法,处处展现了追求安定福佑、常住不变的信仰。

也有学者认为,涅盘经文献铺陈佛灭后到「涅盘界」入定且留下遗骨舍利的叙事,也似在暗示佛仍永远存在。

。

事实上,佛教在临终与死亡的场合涉及「常」方面的教导,有其对象与情境的针对性,以帮助世人跨越生离死别之苦;而其最终要托出的意旨,仍在无常、必死的真理。唯有不回避无常与死亡,才能真正解脱苦。这真理即被喻为常住不死的甘露。佛陀即是透过舍利信仰,令这「无常」的真理永远传颂不断。

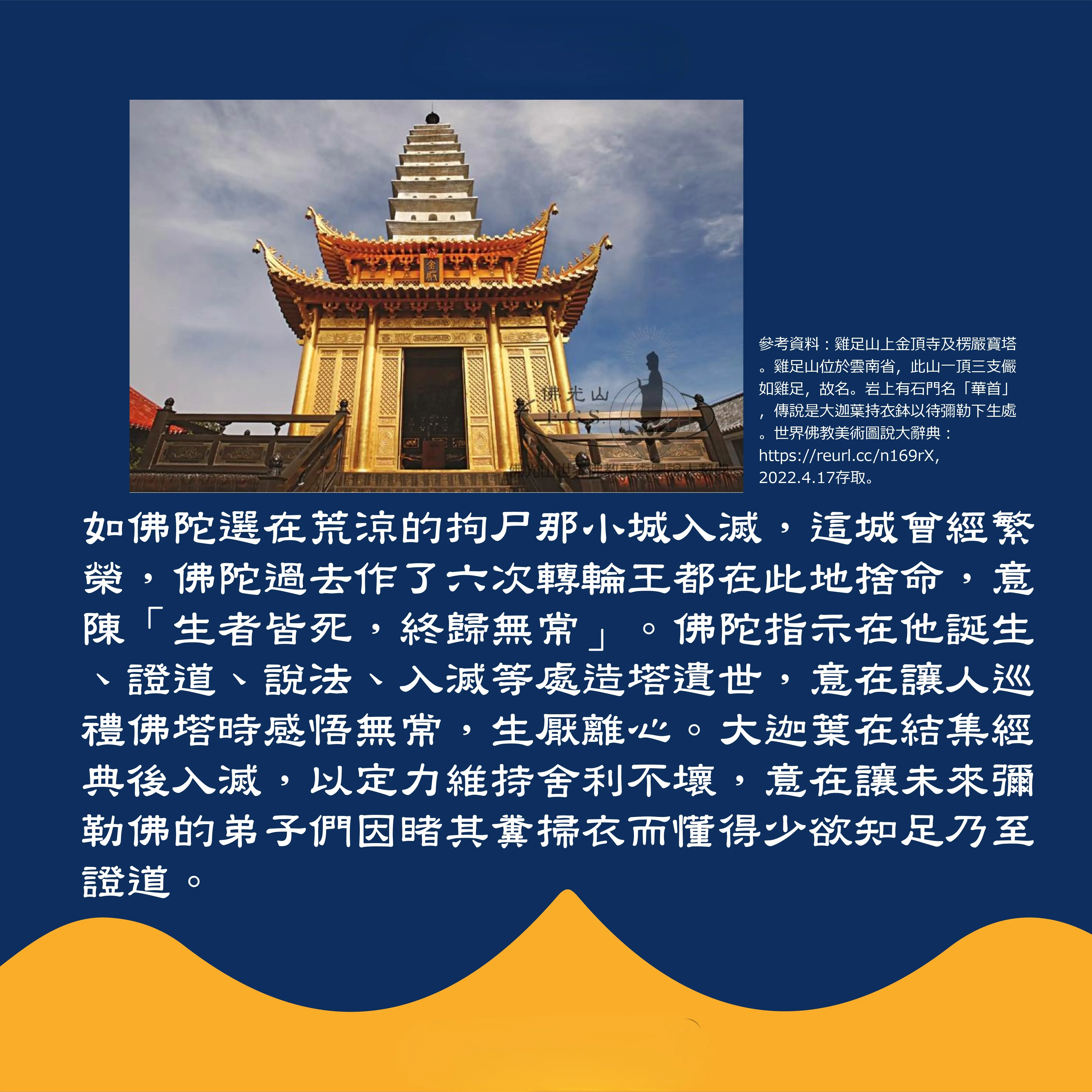

如佛陀选在荒凉的拘尸那小城入灭,这城曾经繁荣,佛陀过去作了六次转轮王都在此地舍命,意陈「生者皆死,终归无常」。佛陀指示在他诞生、证道、说法、入灭等处造塔遗世,意在让人巡礼佛塔时感悟无常,生厌离心。大迦叶在结集经典后入灭,以定力维持舍利不坏,意在让未来弥勒佛的弟子们因睹其粪扫衣而懂得少欲知足乃至证道。

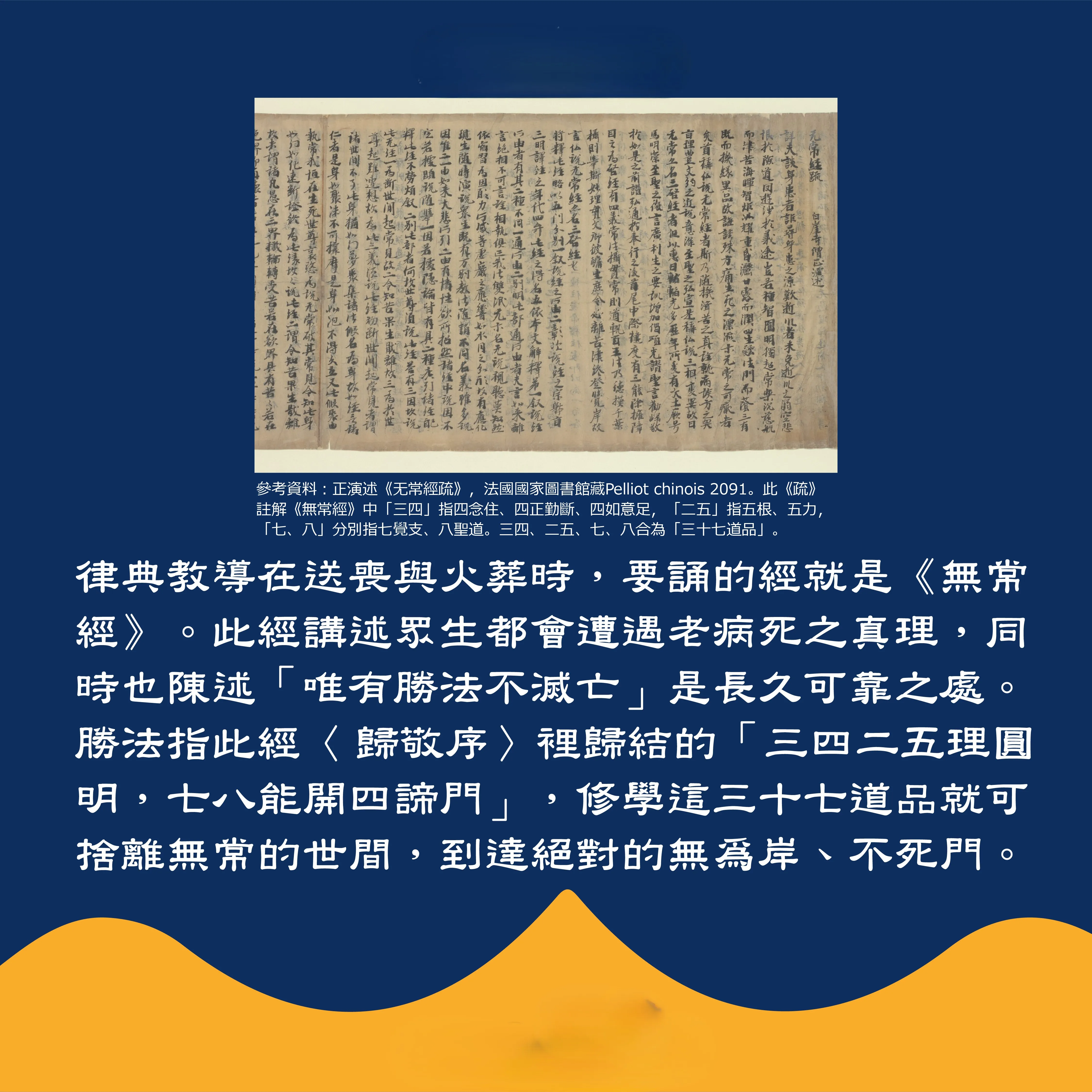

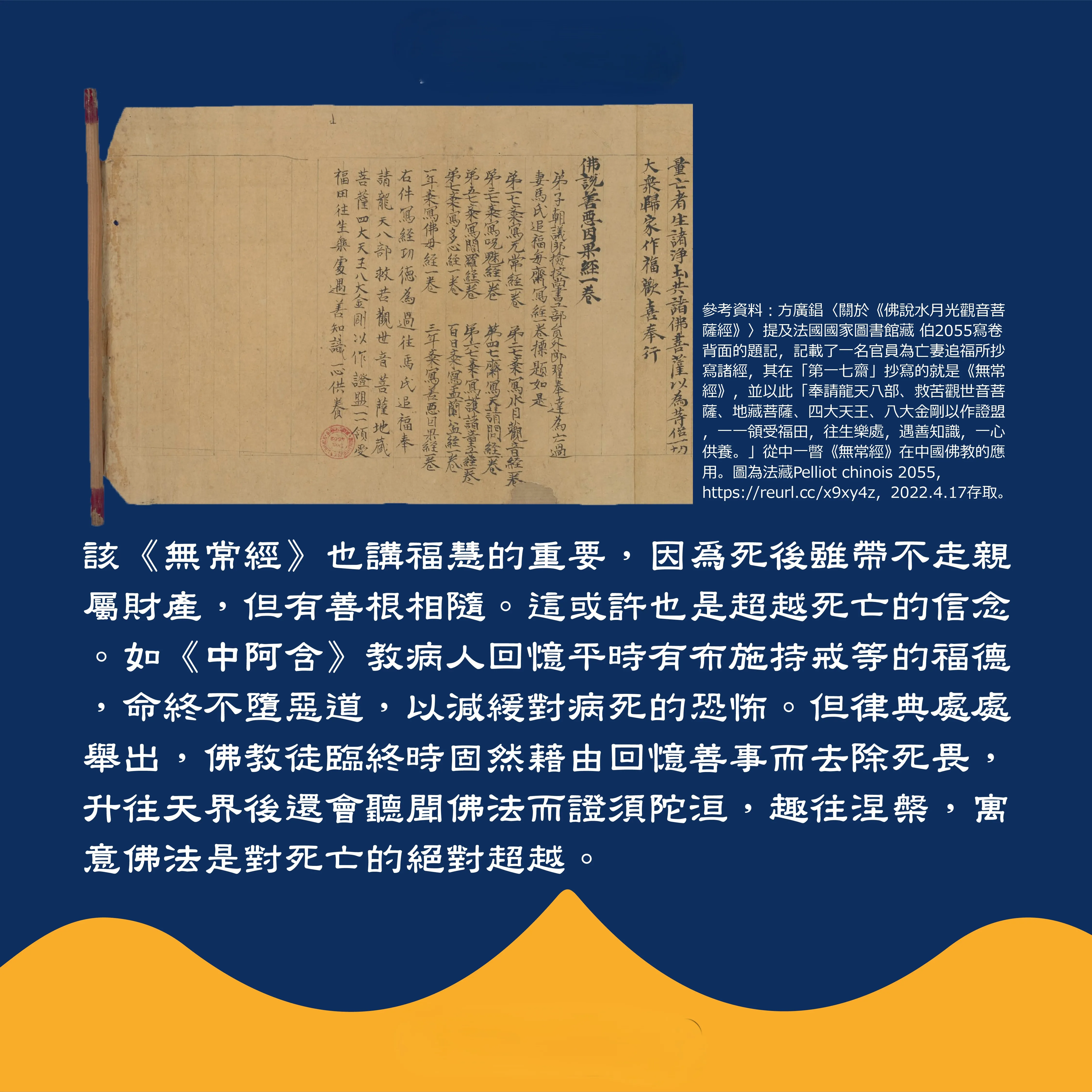

律典教导在送丧与火葬时,要诵的经就是《无常经》。此经讲述众生都会遭遇老病死之真理,同时也陈述「唯有胜法不灭亡」是长久可靠之处。胜法指此经〈 归敬序〉里归结的「三四二五理圆明,七八能开四谛门」,修学这三十七道品就可舍离无常的世间,到达绝对的无为岸、不死门。

該《無常經》也講福慧的重要,因為死後雖帶不走親屬財產,但有善根相隨。這或許也是超越死亡的信念。如《中阿含》教病人回憶平時有布施持戒等的福德,命終不墮惡道,以減緩對病死的恐怖。但律典處處舉出,佛教徒臨終時固然藉由回憶善事而去除死畏,升往天界後還會聽聞佛法而證須陀洹,趣往涅槃,寓意佛法是對死亡的絕對超越。

该《无常经》也讲福慧的重要,因为死后虽带不走亲属财产,但有善根相随。这或许也是超越死亡的信念。如《中阿含》教病人回忆平时有布施持戒等的福德,命终不堕恶道,以减缓对病死的恐怖。但律典处处举出,佛教徒临终时固然藉由回忆善事而去除死畏,升往天界后还会听闻佛法而证须陀洹,趣往涅盘,寓意佛法是对死亡的绝对超越。

该《无常经》也讲福慧的重要,因为死后虽带不走亲属财产,但有善根相随。这或许也是超越死亡的信念。如《中阿含》教病人回忆平时有布施持戒等的福德,命终不堕恶道,以减缓对病死的恐怖。但律典处处举出,佛教徒临终时固然藉由回忆善事而去除死畏,升往天界后还会听闻佛法而证须陀洹,趣往涅盘,寓意佛法是对死亡的绝对超越。

参考数据

〔唐〕义净译,《根本说一切有部毘奈耶杂事》,《大正藏》第24册,经号1451。

〔唐〕义净译,《佛说无常经》,《大正藏》第801号。

〔唐〕正演述,《无常经疏》,P2091,法国国家图书馆:https://reurl.cc/415KER 。

下田正弘,〈公开讲演:仏(ブッダ)とは何か〉,《驹泽短期大学佛教论集》5,1999.10,页1-17。

Melford E. Spiro. Buddhism and Society: A Great Tradition and its Burmese Vicissitudes. California: University of California Press. 1982.(中译本:香光书乡编译组译,《佛教与社会:一个大传统并其在缅甸的变迁》,嘉义:香光书乡,2006。)

作者:佛光大学佛教学系博士生 释知文