恒常学习

佛经的来源

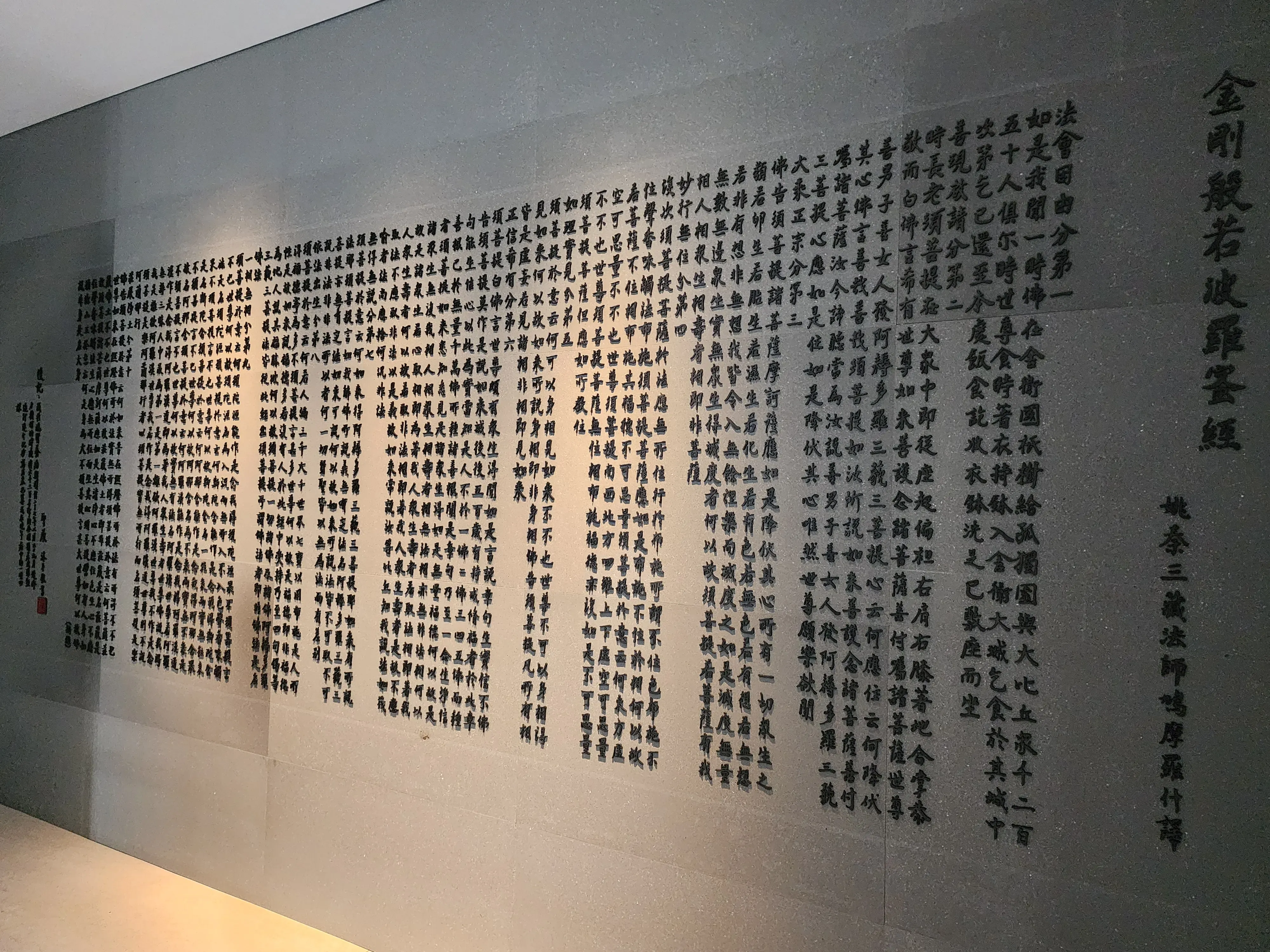

佛经是记录释迦牟尼佛教导的重要文献,在历史上有数次佛陀弟子的结集,把佛法以文字流传,使得经典得以流传至今。首先要知道,虽然文字已经存在于佛陀所生活的时代,但大多数佛教教义最初是透过口耳相传的方式流传下来。直到佛陀入灭后,是由弟子们以口传的形式继续保存和传承,后来才逐渐进行结集和编写,被记录成书。根据《长阿含‧游行经》的记载,佛陀入灭后,许多弟子感到失去了依靠,甚至有比丘因此而无所顾忌。为了保护佛法,大迦叶决定召集僧团,将佛陀的教诲进行结集,以确保正法得以长存。

大迦叶首先邀请了摩揭陀国的阿阇世王提供支持,并选择了五百位德高望重的比丘,前往毗婆罗山的七叶窟进行经典的结集。会议由大迦叶主持,优婆离负责诵读戒律,经过三个月的努力,编纂了《八十诵律》,这是佛教戒律的根本。但现在《八十诵律》已经散佚,现存只留下后人按该律推演出来的《四分律》和《五分律》。

随后,多闻第一的阿难则负责诵读经典(法藏),他根据佛陀在不同时间和地点的教导,整理出一系列教法。阿难的开场白「如是我闻」成为了经典的标志。这些经文经过比丘们的共同审定,最终形成了流传后世的《阿含经》。

四部阿含经的形成是有次序的,分别为《杂阿含经》、《中阿含经》、《长阿含经》和《增一阿含经》。其中,《杂阿含经》是最早成立的,记录了佛陀和弟子的修行故事,揭示了佛教的基本教义,如缘起、四圣谛等。它重视实践,对现代人修行有很大的帮助。《中阿含经》则深入探讨无常、无我等宇宙真理,以及如何修行以达到涅槃。《长阿含经》不仅记录了基本教导,还破斥了外道的异说。《增一阿含经》则包含了早期佛教的教义和菩萨的意义,为后来的大乘佛教奠定了基础。

这些经典的结集是佛教历史上重要的一环,不仅保护了正法的流传,也为大乘佛教的兴起提供了根基。以上的《八十诵律》和四部《阿含经》更是最早成立的经典,极具历史及正统性的意义。透过对这些经典的学习和理解,我们能够更好地反思自己,实践佛教的教义,走向内心的平静与解脱。

参考文献:

- 佛光文化(1999)。《佛光教科书》。台湾:佛光文化事业有限公司。

作者:宁珑

香港中文大学佛学研究硕士毕业生。

缘份,就像种子要遇见阳光和水才能成长。每一种偶遇或许都不是巧合。既然我们有缘相聚、相识、相处或求学,就不必执着这是因,还是果,只要活好自己每一刻,真诚对己对人,必是有智慧的人。