恒常学习

地藏愿海 | 孝为菩提根 大愿度众生

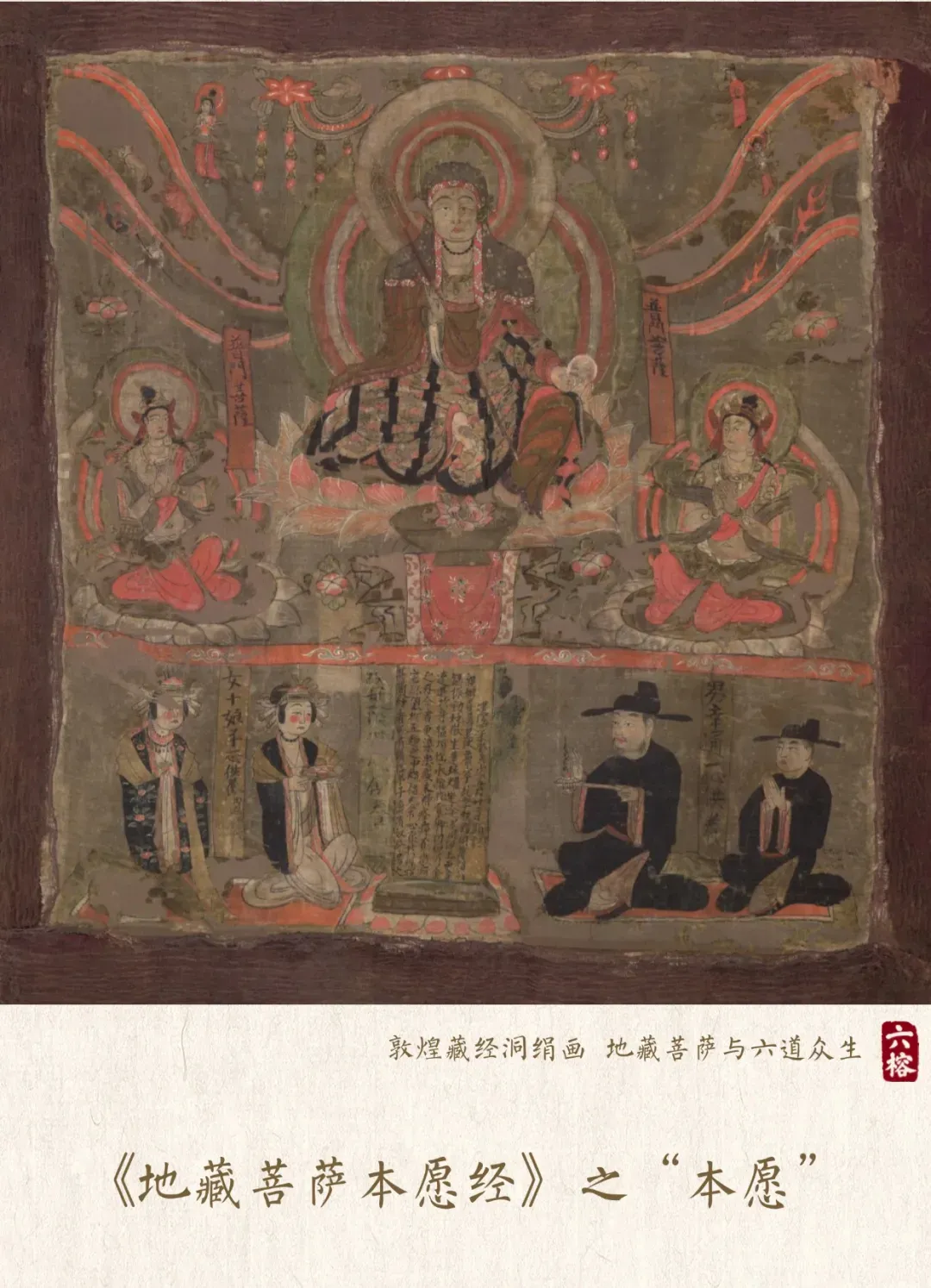

农历七月,乃佛门中慎终追远的「孝亲月」,源于佛制「结夏安居」圆满,众生得以藉僧众精进功德之力,超荐先亡、孝亲报恩。而因《地藏菩萨本愿经》根本精神正是宣说孝道、报恩救度,故被称为「佛门孝经」。

地藏菩萨发「地狱不空,誓不成佛」之宏愿,屡劫救母,广度众生,体现了佛教至深至切的孝亲观与慈悲精神。今天,我们来了解《地藏菩萨本愿经》的由来及其中所蕴含的甚深慈孝精神。

《地藏菩萨本愿经》的起源与核心,可从「本愿」这一根本理念予以阐释。此部经典非由一人一时所作,而是大乘佛教菩萨信仰与愿行思想长期演化的结果。其形成约在公元6至7世纪,体现了佛教对菩萨道、业力与慈悲教义的交融阐释。目前此部经典的通行汉译本出自唐代实叉难陀之手,流通极广,影响深远。

《地藏菩萨本愿经》中详尽记载了地藏菩萨于因地发心修行时,为救度母亲而发起广大菩提心的本生故事。这些事迹不仅是「本愿」的缘起,更是大乘佛教中将孝亲之心升华为菩萨悲愿的典范。

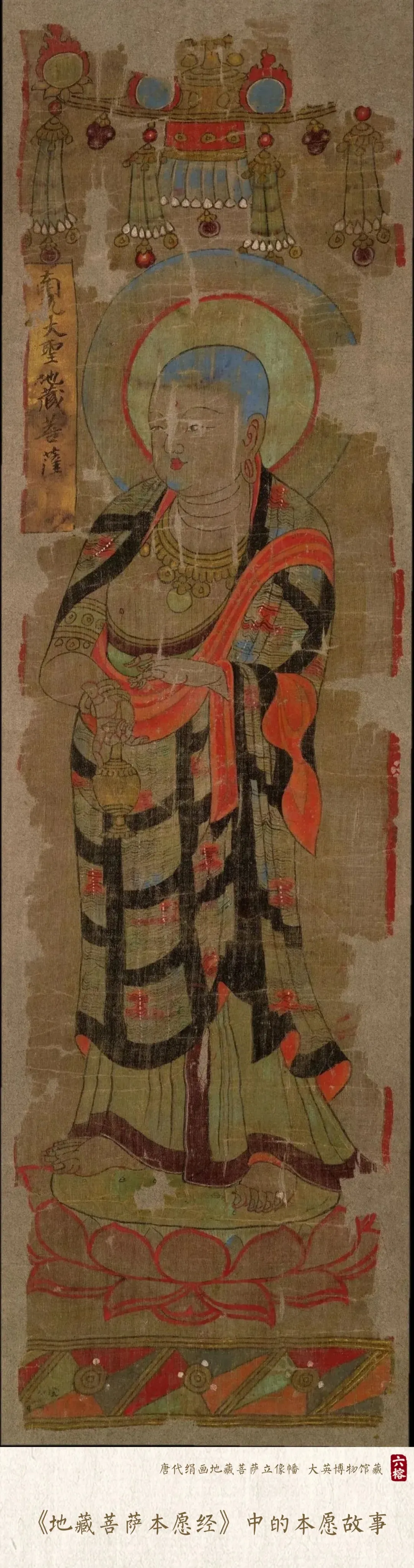

《地藏菩萨本愿经》中的本愿故事

其要者有二:

第一:婆罗门女救母

地藏菩萨曾有一世为婆罗门女,其母不信佛法、讥毁三宝,命终之后魂堕无间地狱。婆罗门女知母生前造恶,必遭恶报,遂变卖家宅房产,广求香花供具,于佛塔寺中大兴供养。她至心恭敬,泣念佛名,感得佛力加持,得以暂至地狱境界。

狱卒告知,因其至诚念佛功德,其母已得脱地狱之苦,转生天道。婆罗门女见地狱中无量罪苦众生受诸剧苦,遂在觉华定自在王如来像前发下大愿:「愿我尽未来劫,应有罪苦众生,广设方便,使令解脱。」

第二:光目女救母

又一世,地藏菩萨为光目女,其母生前嗜食鱼鳖之卵,杀生甚重,死后堕入恶道,备受极苦。光目女为救亡母,塑画佛像、虔诚供养,悲泣祷佛。

蒙佛力加被,她得知母亲暂出恶道又将复堕,于是悚然悲恸,于清净莲华目如来前发愿:「愿我自今日后,对清净莲华目如来像前,却后百千万亿劫中,应有世界所有地狱及三恶道诸罪苦众生,誓愿救拔,令离地狱、恶趣、畜生、饿鬼等。如是罪报等人,尽成佛竟,我然后方成正觉。」

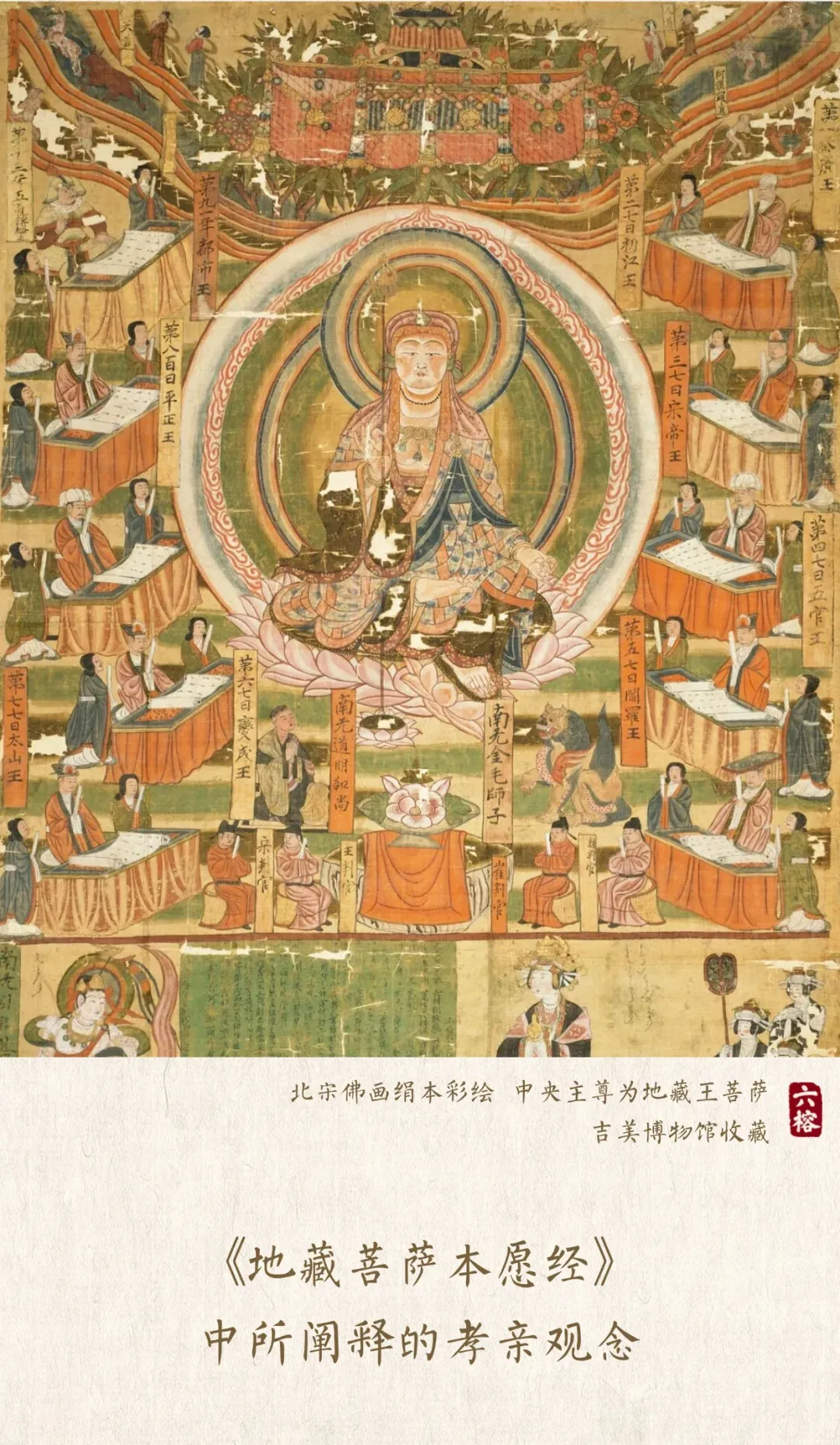

《地藏菩萨本愿经》所阐释的孝亲观念,深刻拓展了传统孝道的内涵,将其从世间伦理提升至出世解脱的层面,形成了一种贯通生死、自他兼利的大孝理念。

在孝的时空维度上,《地藏经》展现出前所未有的延展性。传统孝道主张「生事之以礼,死葬之以礼,祭之以礼」,注重对父母在世时的奉养与离世后的追思。而《地藏经》则提出,孝行不应止于今生,更须延伸至轮回之中,关注父母死后之归宿与究竟解脱。真正的大孝,在于助父母永离恶道、趋向菩提,这不仅是对现世父母的关怀,更是对其法身慧命的终极护念。

《地藏菩萨本愿经》中的孝亲观

在实践方法上,《地藏经》提供了以功德回向为核心的修行路径。不同于传统侧重物质奉养与光耀门楣的尽孝方式,《地藏经》强调通过念佛、供佛、造像、抄经、诵经、布施等善行,并将所修功德回向父母。经中明确指出:「若能更为身死之后,七七日内,广造众善,能使是诸众生永离恶趣,得生人天,受胜妙乐」,从而为孝道践行指明了更广泛的大愿实践路径。

最根本的升华体现于孝的境界扩展。《地藏经》通过地藏菩萨本生故事,从最初利益一己父母,扩展为对一切如母众生的慈悲救度。地藏菩萨因救母因缘目睹地狱苦痛,遂发「地狱不空,誓不成佛」之宏愿,正是由孝亲之心启程,最终升华为无私无我的菩萨道精神。这意味着孝不再只是一家之私事,而是通往菩提觉悟的修行根本;孝行从自利转为利他,从世间善行升华为出世圣道。

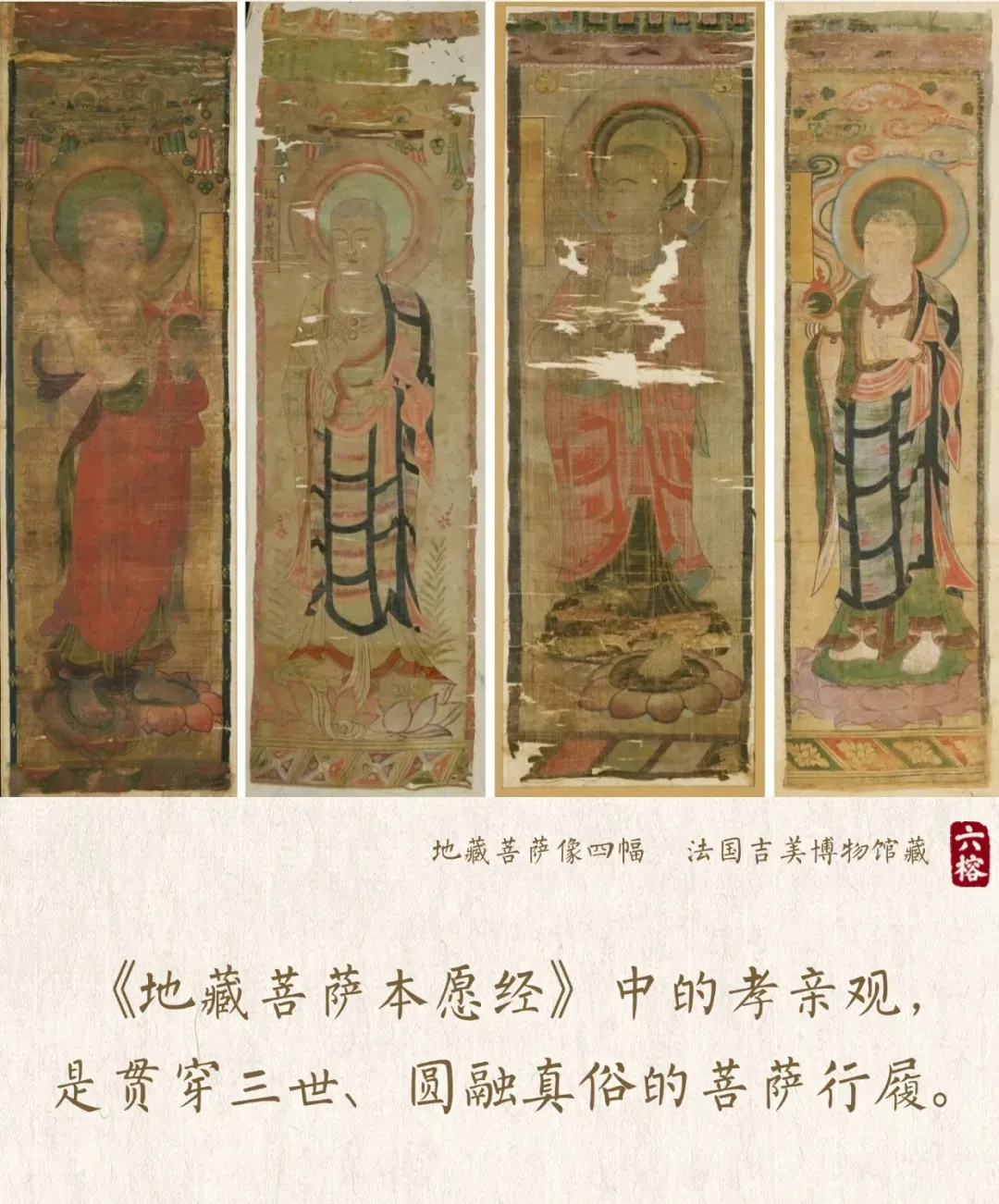

《地藏菩萨本愿经》中的孝亲观,因而成为一种贯穿三世、圆融真俗的菩萨行履。它既肯定了人世亲情的珍贵,又指引众生超越情感束缚,以愿力和智慧践行真正的大孝——不仅报答父母今生恩情,更助其永脱轮回、成就佛道,这才是孝的极致与圆满。

图片及数据源:广州六榕寺