恒常學習

地藏願海 | 孝為菩提根 大願度眾生

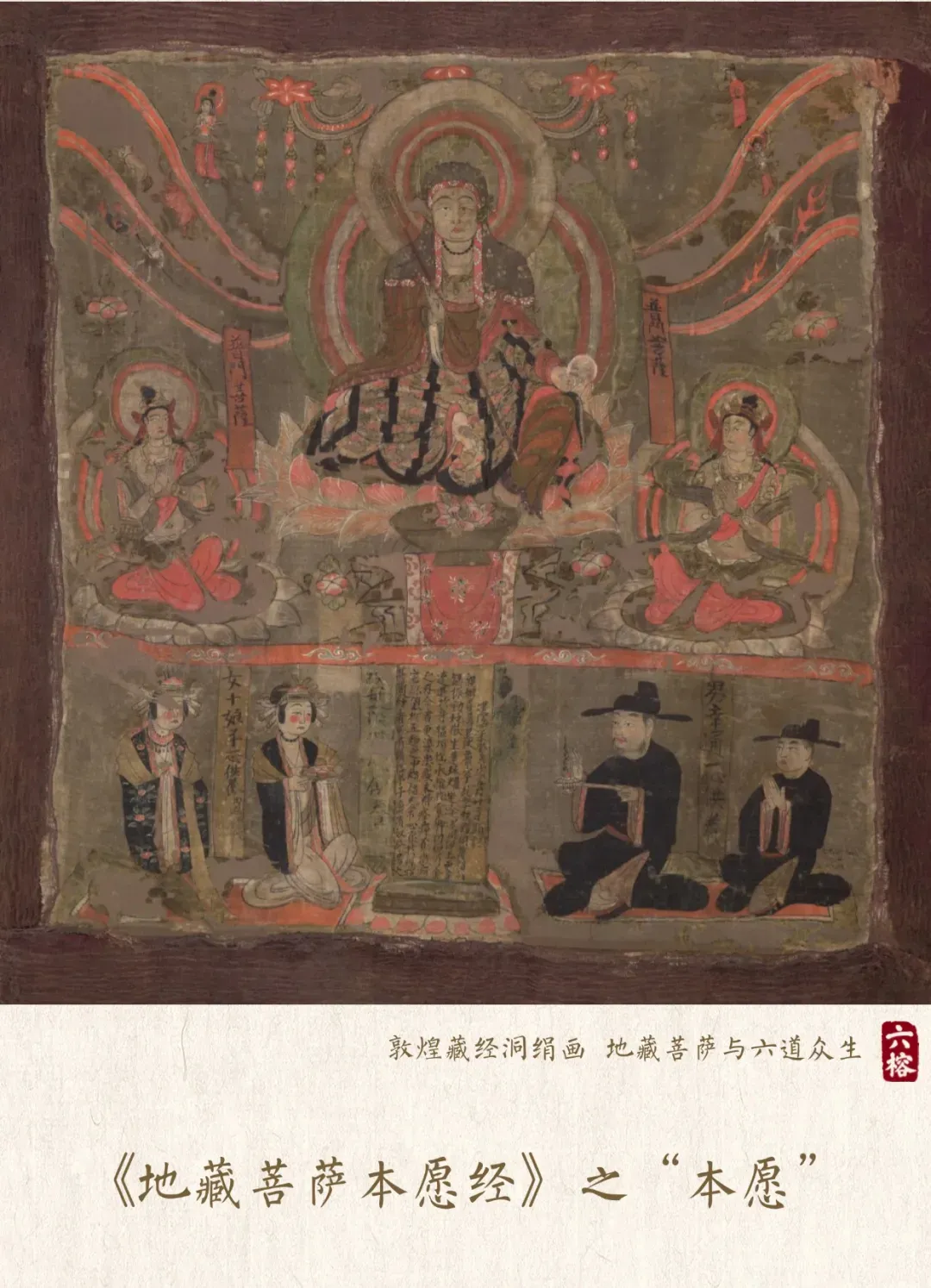

農曆七月,乃佛門中慎終追遠的「孝親月」,源於佛制「結夏安居」圓滿,眾生得以藉僧眾精進功德之力,超薦先亡、孝親報恩。而因《地藏菩薩本願經》根本精神正是宣說孝道、報恩救度,故被稱為「佛門孝經」。

地藏菩薩發「地獄不空,誓不成佛」之宏願,屢劫救母,廣度眾生,體現了佛教至深至切的孝親觀與慈悲精神。今天,我們來瞭解《地藏菩薩本願經》的由來及其中所蘊含的甚深慈孝精神。

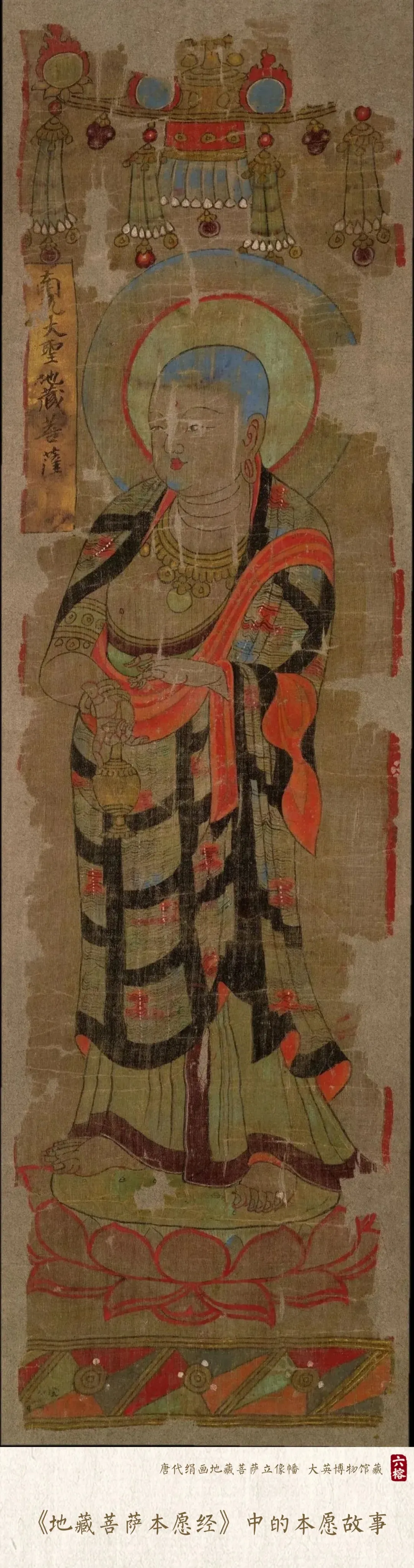

《地藏菩薩本願經》的起源與核心,可從「本願」這一根本理念予以闡釋。此部經典非由一人一時所作,而是大乘佛教菩薩信仰與願行思想長期演化的結果。其形成約在西元6至7世紀,體現了佛教對菩薩道、業力與慈悲教義的交融闡釋。目前此部經典的通行漢譯本出自唐代實叉難陀之手,流通極廣,影響深遠。

《地藏菩薩本願經》中詳盡記載了地藏菩薩於因地發心修行時,為救度母親而發起廣大菩提心的本生故事。這些事蹟不僅是「本願」的緣起,更是大乘佛教中將孝親之心昇華為菩薩悲願的典範。

《地藏菩薩本願經》中的本願故事

其要者有二:

第一:婆羅門女救母

地藏菩薩曾有一世為婆羅門女,其母不信佛法、譏毀三寶,命終之後魂墮無間地獄。婆羅門女知母生前造惡,必遭惡報,遂變賣家宅房產,廣求香花供具,於佛塔寺中大興供養。她至心恭敬,泣念佛名,感得佛力加持,得以暫至地獄境界。

獄卒告知,因其至誠念佛功德,其母已得脫地獄之苦,轉生天道。婆羅門女見地獄中無量罪苦眾生受諸劇苦,遂在覺華定自在王如來像前發下大願:「願我盡未來劫,應有罪苦眾生,廣設方便,使令解脫。」

第二:光目女救母

又一世,地藏菩薩為光目女,其母生前嗜食魚鱉之卵,殺生甚重,死後墮入惡道,備受極苦。光目女為救亡母,塑畫佛像、虔誠供養,悲泣禱佛。

蒙佛力加被,她得知母親暫出惡道又將複墮,於是悚然悲慟,於清淨蓮華目如來前發願:「願我自今日後,對清淨蓮華目如來像前,卻後百千萬億劫中,應有世界所有地獄及三惡道諸罪苦眾生,誓願救拔,令離地獄、惡趣、畜生、餓鬼等。如是罪報等人,盡成佛竟,我然後方成正覺。」

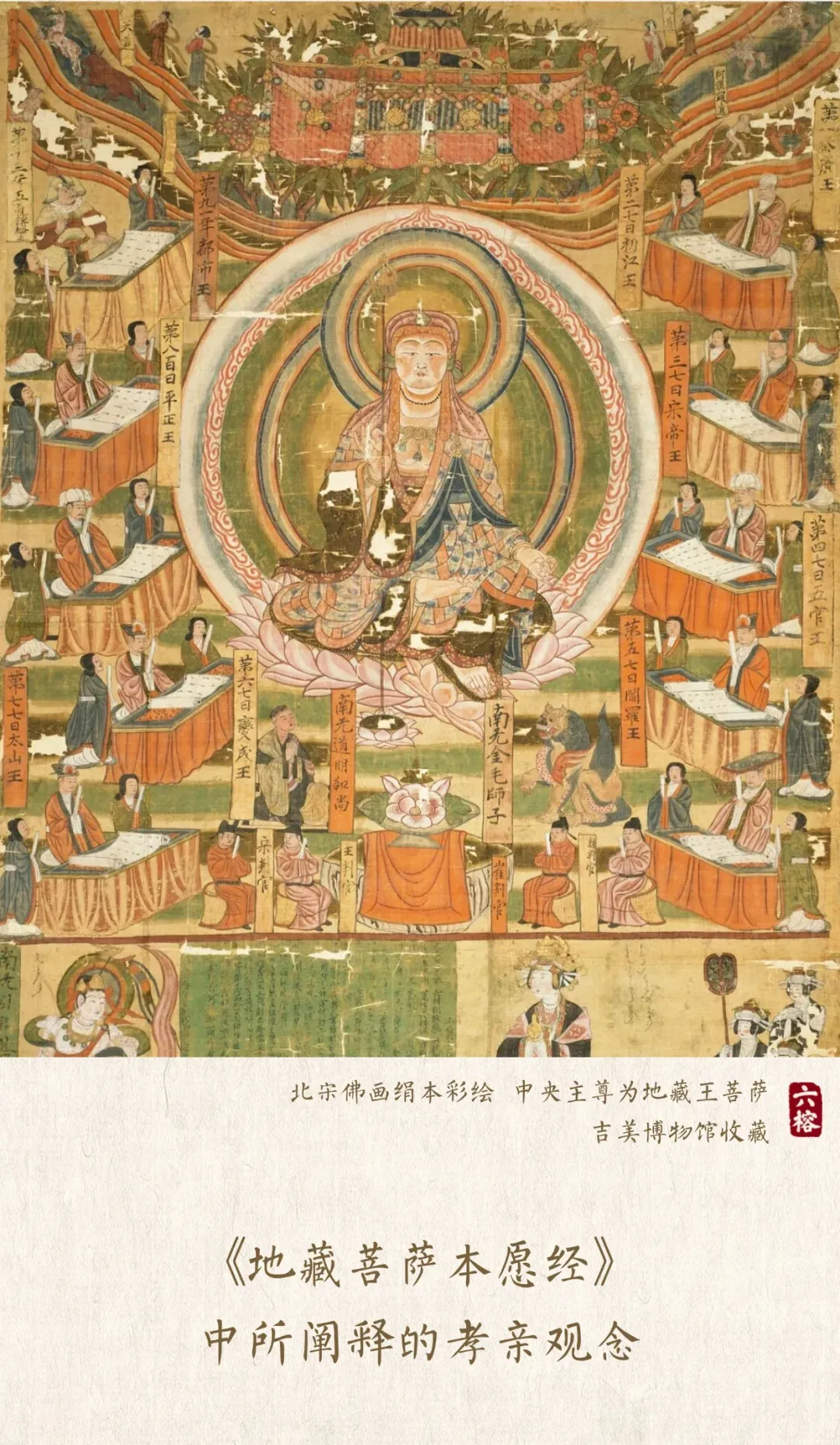

《地藏菩薩本願經》所闡釋的孝親觀念,深刻拓展了傳統孝道的內涵,將其從世間倫理提升至出世解脫的層面,形成了一種貫通生死、自他兼利的大孝理念。

在孝的時空維度上,《地藏經》展現出前所未有的延展性。傳統孝道主張「生事之以禮,死葬之以禮,祭之以禮」,注重對父母在世時的奉養與離世後的追思。而《地藏經》則提出,孝行不應止於今生,更須延伸至輪回之中,關注父母死後之歸宿與究竟解脫。真正的大孝,在於助父母永離惡道、趨向菩提,這不僅是對現世父母的關懷,更是對其法身慧命的終極護念。

《地藏菩薩本願經》中的孝親觀

在實踐方法上,《地藏經》提供了以功德回向為核心的修行路徑。不同於傳統側重物質奉養與光耀門楣的盡孝方式,《地藏經》強調通過念佛、供佛、造像、抄經、誦經、佈施等善行,並將所修功德回向父母。經中明確指出:「若能更為身死之後,七七日內,廣造眾善,能使是諸眾生永離惡趣,得生人天,受勝妙樂」,從而為孝道踐行指明了更廣泛的大願實踐路徑。

最根本的昇華體現於孝的境界擴展。《地藏經》通過地藏菩薩本生故事,從最初利益一己父母,擴展為對一切如母眾生的慈悲救度。地藏菩薩因救母因緣目睹地獄苦痛,遂發「地獄不空,誓不成佛」之宏願,正是由孝親之心啟程,最終昇華為無私無我的菩薩道精神。這意味著孝不再只是一家之私事,而是通往菩提覺悟的修行根本;孝行從自利轉為利他,從世間善行昇華為出世聖道。

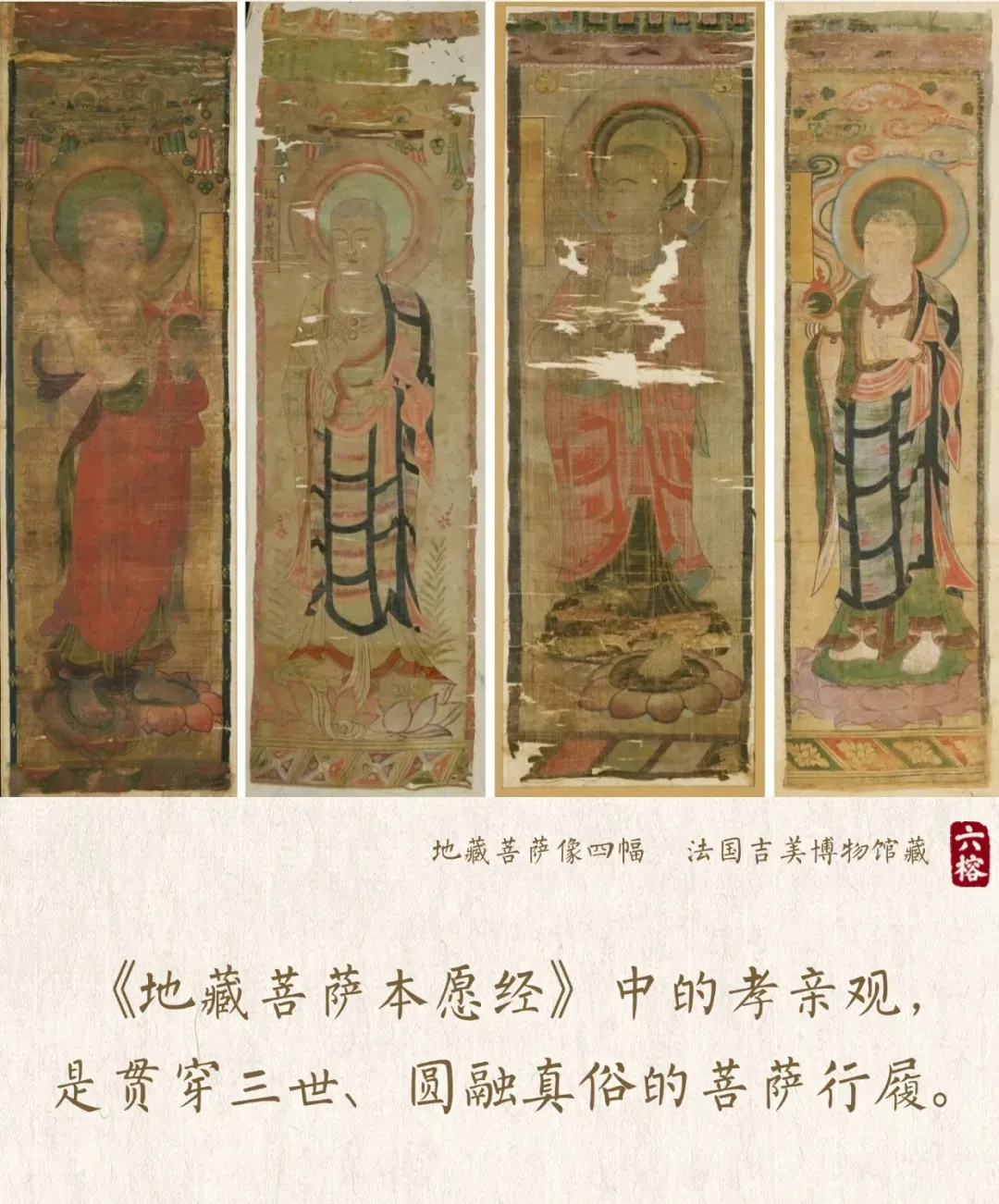

《地藏菩薩本願經》中的孝親觀,因而成為一種貫穿三世、圓融真俗的菩薩行履。它既肯定了人世親情的珍貴,又指引眾生超越情感束縛,以願力和智慧踐行真正的大孝——不僅報答父母今生恩情,更助其永脫輪回、成就佛道,這才是孝的極致與圓滿。

圖片及資料來源:廣州六榕寺