恒常學習

《心經》的21個「無」

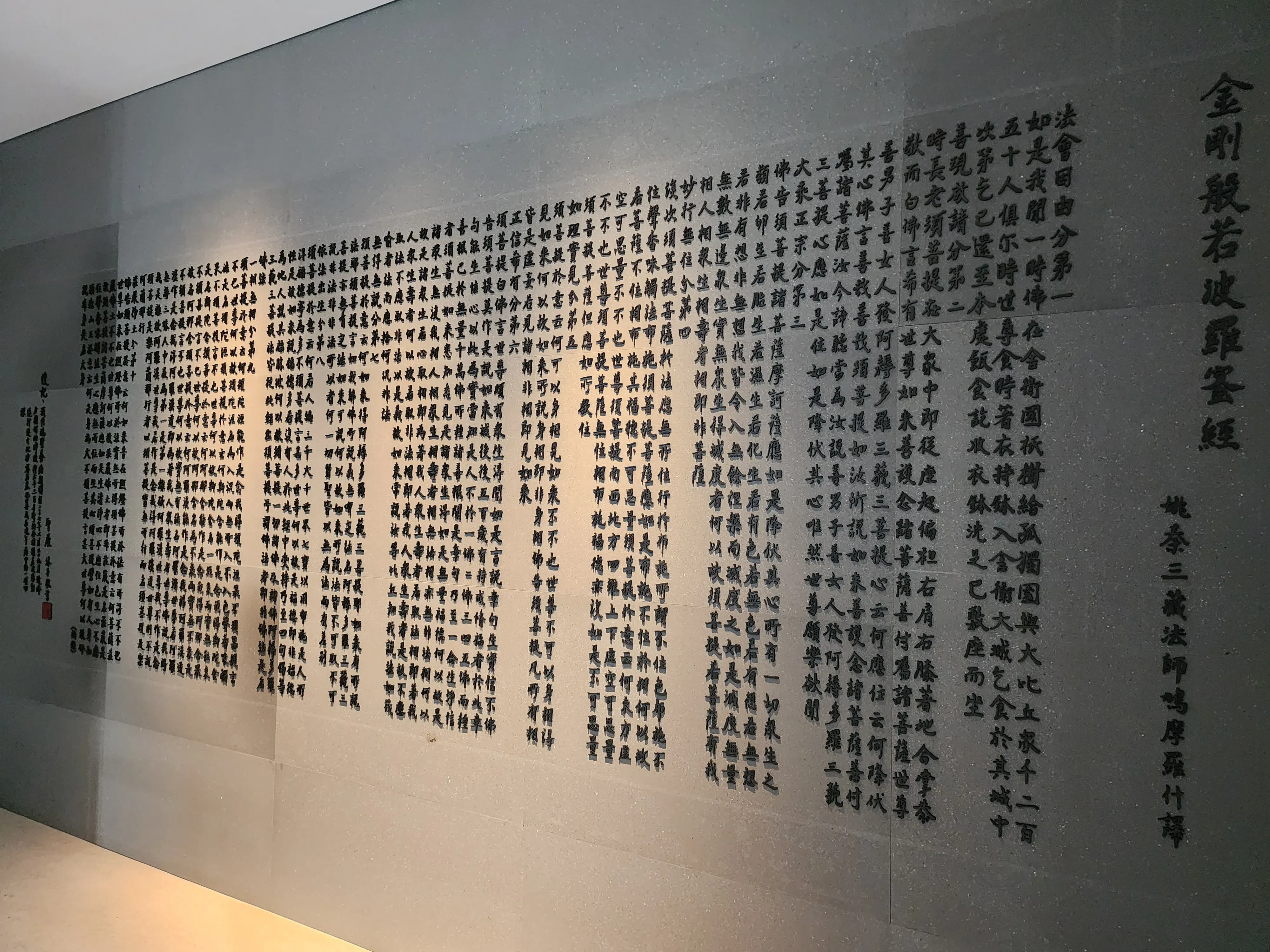

晨鐘初響時,老僧的槌頭擊向銅鐘,鐘聲迴盪於山寺樑柱間,卻尋不著聲響的起點與盡處。這般情境,恰似《心經》中連綿的21個「無」字,每一聲「無」都如鐘鳴震碎執著的迷霧。從「無眼耳鼻舌身意」到「無無明亦無無明盡」,這串否定不是要摧毀世界,而是如《金剛經》所說「凡所有相皆是虛妄」,揭開覆蓋真相的帷幕。

佛陀在260字的經文中,以「無」為刀刃,逐層剖開眾生的認知框架。首斬六根門頭——眼耳鼻舌身意,非謂肉體感官不存在,而是破除「見聞覺知即真實」的錯覺,如同孩童以為海浪是實體,智者卻知那不過是水的起伏形態。再破十八界法,將「眼界乃至意識界」逐項解構,猶如拆解機械鐘錶的齒輪組件,讓人看清所謂「世界」不過是根塵識暫時和合的幻戲。

禪宗公案記載,有僧問黃檗禪師:「如何是佛?」禪師答:「即心是佛。」追問:「如何是心?」禪師卻喝:「佛尚不是心!」這般機鋒恰似《心經》的「無」字訣——先立後破,破後再破,直到無可破處方見真空妙有。當經文說「無苦集滅道」,不是否定四聖諦,而是超越相對概念的桎梏,如同《法華經》火宅喻中的長者,終要引孩子們離開對玩具屋的執著。

現代人常困於「有」的牢籠:手機通知的紅點必須消除,社群貼文的讚數必須累積等等⋯⋯《心經》的21個「無」,恰似給焦慮世代的一帖清涼散。程式設計師看著螢幕上流轉的0與1,忽然領悟「無受想行識」的深意——那些讓系統當機的漏洞,不過是執著「有」所生的幻影;地鐵車廂裡的人潮湧動,若能觀如「無色聲香味觸法」,擁擠便成流動的靜觀劇場。

《心經》最深的「無」落在「無智亦無得」,這不是否定修行,而是剝除「我證悟」「我解脫」的微細執取。如同頂尖舞者忘卻舞步方入化境,琴師指間流瀉天籟時已不知何者為譜。日本茶道「佗寂」美學中的裂紋陶碗,正實踐著這「無得」的智慧——缺損處恰是月光流入的孔隙。

老僧掃罷落葉,拾起一片枯葉示眾:「說是葉,早非春日青翠;說非葉,分明紋路猶存。」這正是《心經》21個「無」的真諦:說「無」時,春櫻照開秋楓照紅;說「有」時,萬象皆如朝露待晞。當都市人夜望霓虹燈海,若能於炫目流光中見「無無明盡」的空性,便知滿城燈火原是心光點點,生滅相續間,自有不隨明滅的覺性長明。

作者:甯瓏

香港中文大學佛學研究碩士畢業生。

緣份,就像種子要遇見陽光和水才能成長。每一種偶遇或許都不是巧合。既然我們有緣相聚、相識、相處或求學,就不必執著這是因,還是果,只要活好自己每一刻,真誠對己對人,必是有智慧的人。