恒常學習

「般若」就是智慧嗎?

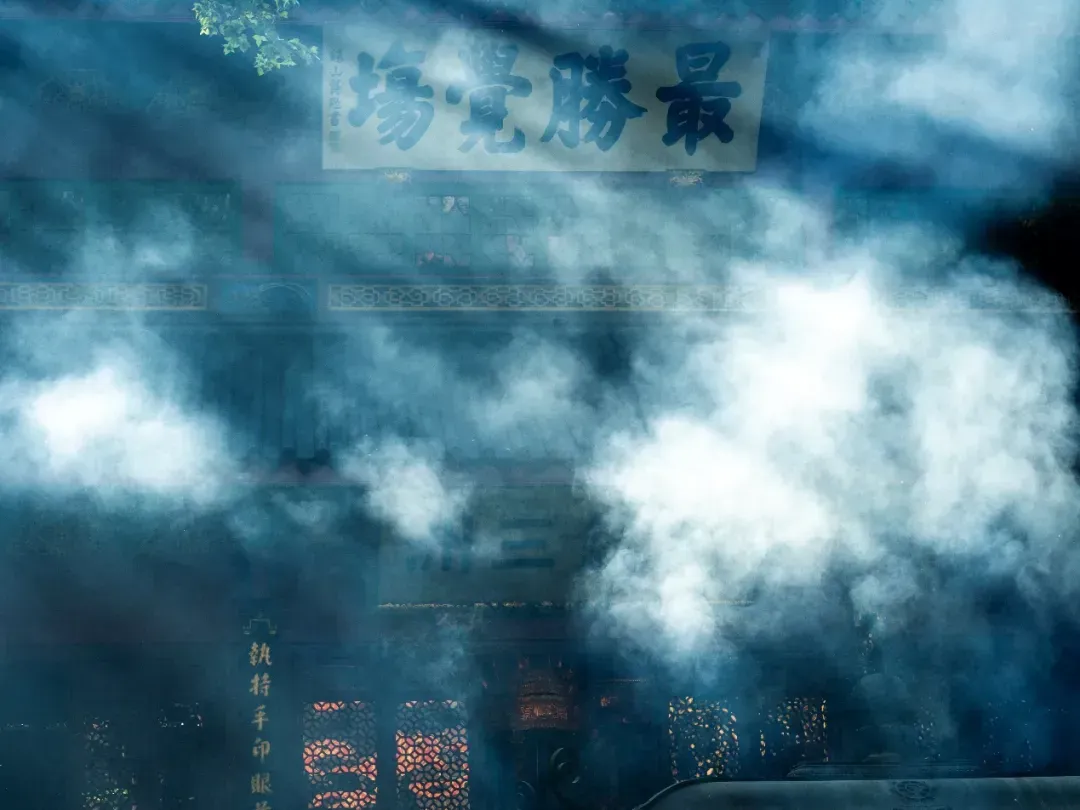

我們在寺院參觀時,無論柱上的楹聯還是門頭的匾額,常能看見「般若」二字。對佛教稍有瞭解的朋友都知道,這兩個字的讀音並非(bān ruò),而是(bō rě),因為這個詞系梵語直接音譯,而古漢語讀音與現在有些差異,所以讀作(bō rě)更為接近。

般若不僅是佛法的核心思想,也是大乘菩薩修學法門——六波羅蜜(亦即六度:佈施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若)之一。至於這兩個字的含義,多數時候都用「智慧」來解釋。當然,這裏的智慧並非「世智辯聰」,既不同於一般人所理解的機巧聰明,也不是世間所推崇的知識學問,而是能夠斷除煩惱、解脫生死的大智慧。那麼,般若就完全等同于智慧嗎?

「般若」包含通達真相及救度眾生

其實,般若的含義並不僅限於智慧,而是包含了通達真相的智慧以及救度眾生的慈悲這兩個方面:

1. 通達真相的智慧即是能夠了知世間的無常變幻,能夠正視每一個當下的因緣交錯,徹底斷除自己因為執著而帶來的種種煩惱,也就是智慧;

2. 救度眾生的慈悲就是幫助一切眾生都能覺悟佛法的道理,不再執著於世間的假相,徹底從生命的種種痛苦中獲得解脫。

因此,佛教所說的般若其實是智慧與慈悲的交融,不能簡單地用智慧一詞去完全概括般若的內涵。正如《解深密經》中說:「慧三種者:一者、緣世俗諦慧;二者、緣勝義諦慧;三者、緣饒益有情慧。」具體來說,

緣勝義諦慧:能夠了知一切法皆是虛妄不實、因緣所現,自己也不再執取於身心,能夠通達世間無常的真相;

緣世俗諦慧:雖然具備了根本的智慧,但為了度化眾生,又廣泛學習世間的醫藥、音樂、工匠能技巧,可以針對不同工作、不同因緣的眾生加以引導和調伏;

緣饒益有情慧:由普遍利益一切眾生而來的智慧,例如地藏菩薩曾發下大願,「地獄不空,誓不成佛」,這不僅僅是願力,其實也是般若的體現。地藏菩薩所發的願就是以慈悲心為引導、智慧方便力作手段,幫助這一切眾生的斷除貪嗔癡之毒。

從菩薩道的修行次第上來講也是如此,六度之所以能名之為度(也就是「到彼岸」),當中的佈施、持戒、忍辱、精進、禪定,都需要般若的指引,同時前五度的圓滿也都是般若成就的表現。所以古來的大德常用這樣一種譬喻:般若如心,五度如身,般若無五度,亦不能究竟到彼岸,不得稱為波羅蜜。若二者具足,則一一度皆可究竟到彼岸,皆得稱為波羅蜜。

所以想要獲得般若,乃至成就聖道,絕不可只知道埋頭念佛、盤腿打坐,或是只是研究經論典籍,而是要將所學到的佛法落實到日常生活中,從理解、照顧、幫助身邊的人做起,不斷增長慈悲心,實踐利他行。惟其如此,才是真正的對智慧與慈悲相統一的般若的修學。

資料來源:杭州靈隱寺