恒常學習

菩薩行與階位

漢傳佛教的菩薩階位理論,深受《華嚴經》的影響,尤其是〈十住〉、〈十行〉、〈十迴向〉、〈十地〉各品的內容,具有菩薩修行次第的描述,並構成一個完整的體系的意味。然而,《華嚴經》本身並未明白宣稱,上述各品具有明確的高下差別的地位。

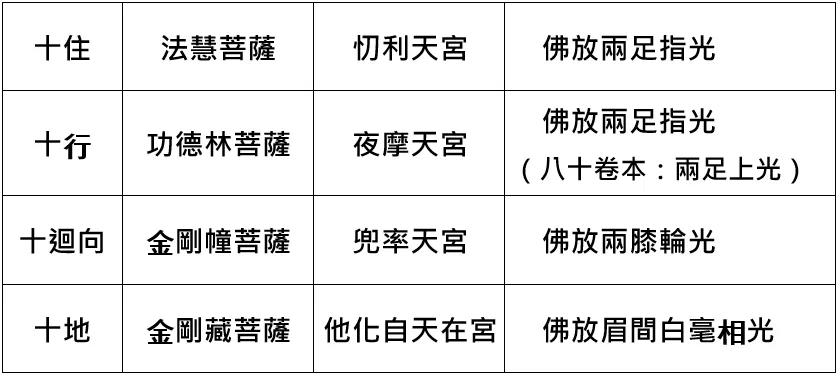

《華嚴經》〈十住〉、〈十行〉、〈十迴向〉、〈十地〉之間的高下差別,來自經典中菩薩說法處所的高低不同,以及每次菩薩在說法前,佛陀由哪個身上部位放光的差異,這兩個理由所得到的暗示而啟發。如下表所示:

真正具體發展出漢傳佛教菩薩五十二階位說法的經典是《菩薩瓔珞本業經》,這部經依現代學者的考據,被懷疑是在中國才被編集出來的,它可能是受到《華嚴經》以及《梵網經》、《仁王般若護國經》的影響而出現的。《梵網經》、《仁王般若護國經》也一樣被認為是在中國所編集的疑偽經。

《菩薩瓔珞本業經》在十住之前加上十信作為前行,在十地之後加了等覺與妙覺,形成了五十二個菩薩位階。它又依十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺區分為六種種姓,依序為:習種性、性種性、道種性、聖種性、等覺性、妙覺性,這說法可能是受到《仁王經》的影響而來。《瓔珞經》又將六種種性以六種瓔珞來比擬:銅寶、銀寶、金寶、琉璃寶、摩尼琉璃寶、水精琉璃寶。因而呈現了高下的階位區別。

《菩薩瓔珞本業經》的說法,強烈影響到漢傳佛教的菩薩修行階位的觀點,天台宗將之納入,華嚴宗也並未反對,於是形成了一種漢傳佛教公認的菩薩階位說的傳統。然而天台判教中將五十二階位分別納入化法四教中別教及圓教之中,因此形成了兩重五十二位的階位,使得菩薩階位更為複雜。後來禪宗不立階位的作法,恰如對此一說法的顛覆與反對。

參考資料

1、〔姚秦〕竺佛念譯,《菩薩瓔珞本業經》,《大正藏》第24冊。

2、〔姚秦〕鳩摩羅什譯,《佛說仁王般若波羅蜜經》《大正藏》第8冊。

3、釋印順,《初期大乘佛教之起源與開展》,新竹:正聞出版社,1988。

4、郭朝順,《華嚴鏡映哲學——《華嚴經》覺悟經驗的詮釋與開展》,台北:新文豐出版公司,2023。

作者:佛光大學佛教學系 郭朝順教授