恒常學習

身苦時 心就別再跟著受苦了

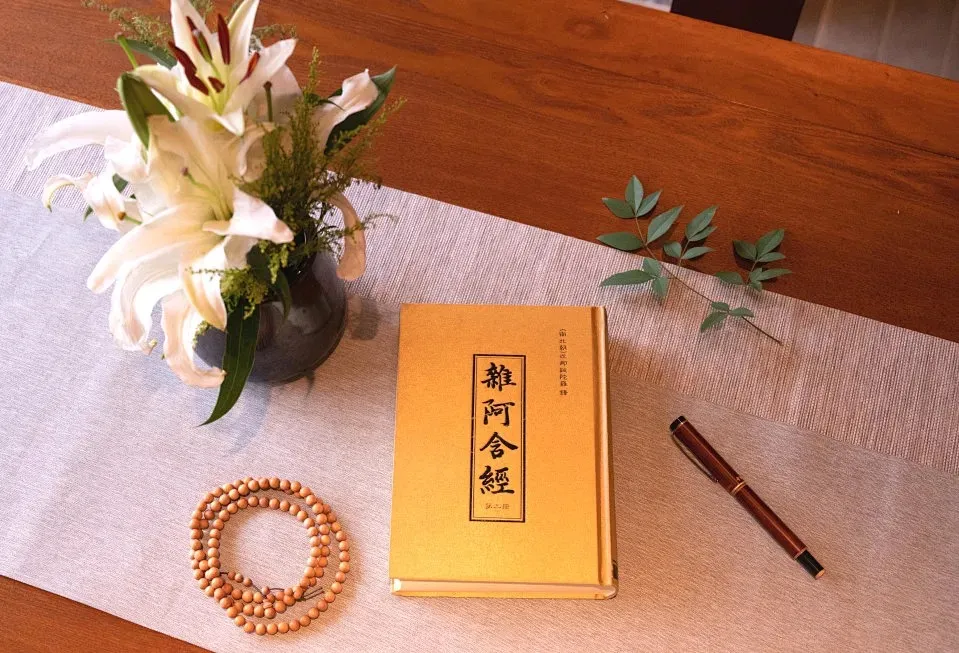

在釋迦牟尼佛涅盤後,當時的佛弟子們為了將佛陀的教法結集起來,召集了五百阿羅漢,由阿難尊者根據昔日聽聞的佛陀教法,當眾複述誦出形成了《阿含經》。

《阿含經》裡有不少故事和譬喻,都是佛陀對於弟子和比丘們的修行問題所做的回答和點撥,以及與修行相關的譬喻故事,相對容易理解。當年比丘們在修行中出現的問題或偏差,或許也正困擾著如今的佛弟子們,有些故事的對話似乎正映射著現今出現的一些現象。以下選取阿含經中的故事,希望能對大家有所啟示。

第二支毒箭

一次,佛陀在摩揭陀國首都王舍城北郊的迦蘭陀竹園,問比丘們:「一般人都有樂、苦或不苦不樂的感受,有修有證的佛弟子也有這些感受,但和一般人有些甚麼明顯的差別呢?」比丘們答不上來,請求佛陀為大家解說。

佛陀開示道,一般人遇到生理上的各種苦痛,甚至於有致命之虞時,心裡禁不住地生起悲傷憂愁、痛苦怨歎,繼而憤怒迷亂而失去理智。這時,有「身受」與「心受」這兩種感受交相增長蔓延。就像有人中了一支毒箭,接者馬上又中第二支,成了苦上加苦的雙重痛苦。

這是因為一般人的無知,讓他們在歡樂時就縱情享樂,成了欲貪煩惱的奴隸不自知;痛苦時生氣不悅,成了瞋患煩惱的奴隸而不自知;在不苦不樂時,則渾沌不明,對於苦、樂兩種感受的生成原因、消失變化、餘味黏著、終是禍患、必須捨離等,都沒有真切如實的證知,成了愚癡煩惱的奴隸而不自知。這樣,當他快樂時,就被快樂所牽絆;痛苦時,就被痛苦所牽絆;連不苦不樂時,也被不苦不樂牽絆著,這就是深陷「貪瞋癡」,為生老病死、憂悲惱苦所牽絆的一般人。

但是,有修有證的聖弟子就不一樣了,當他們遇到生理上的各種苦痛,甚至於有致命之虞時,心裡不起悲傷憂愁、不痛苦怨歎、不憤怒迷亂,所以不會失去理智。這時,他只有一種感受,那就是「身受」,而沒有「心受」。就像中了一支毒箭後,不再中第二支。

當他們有樂的感受時,心不染著,所以不會成為欲貪煩惱的奴隸;有苦受時心不染著,所以不會成為瞋患煩惱的奴隸;在不苦不樂時,對苦、樂兩種感受的成因、消失變化等有真切如實的證知,不會成為愚癡煩惱的奴隸。這樣,就不會被樂、苦或不苦不樂所牽絆,解脫了貪嗔癡的控制。

資料來源:上海玉佛禪寺