恒常學習

安住於死亡 臨終與喪葬

有關如來存在的真實樣態之討論,無論聲聞乘或大乘都展示出佛陀與一般人迥乎不同的理解,而這與如來入滅後的樣態為何之問題,緊密相關。

經典記載佛陀對入滅後的狀態究竟是「有、無、亦有亦無、非有非無」的問題,都不予記別,反映出佛陀對自己涅槃後的理解,並不在「有」或「無」此一形上學存有問題框架內去作答。

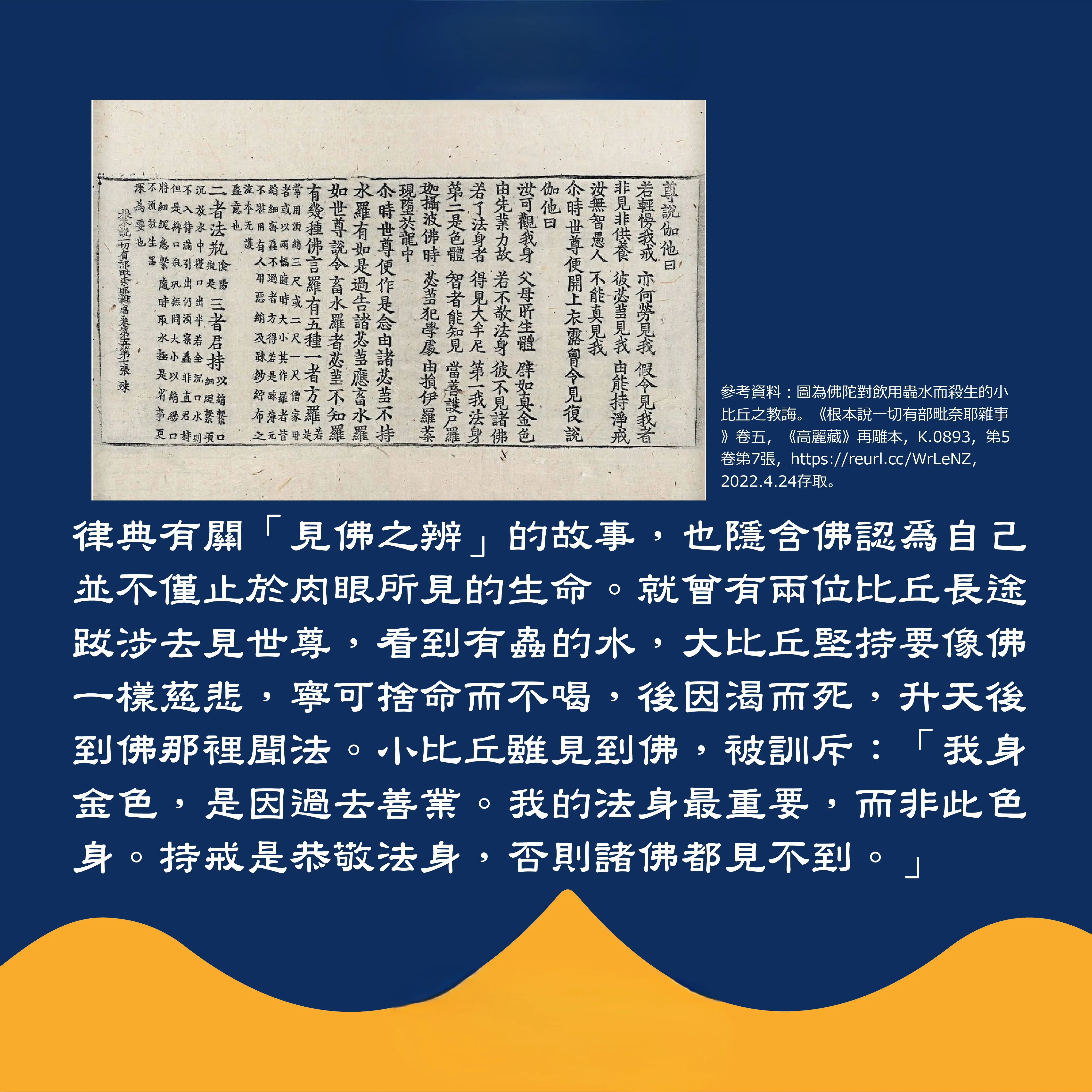

律典有關「見佛之辨」的故事,也隱含佛認為自己並不僅止於肉眼所見的生命。就曾有兩位比丘長途跋涉去見世尊,看到有蟲的水,大比丘堅持要像佛一樣慈悲,寧可捨命而不喝,後因渴而死,升天後到佛那裡聞法。小比丘雖見到佛,被訓斥:「我身金色,是因過去善業。我的法身最重要,而非此色身。持戒是恭敬法身,否則諸佛都見不到。」

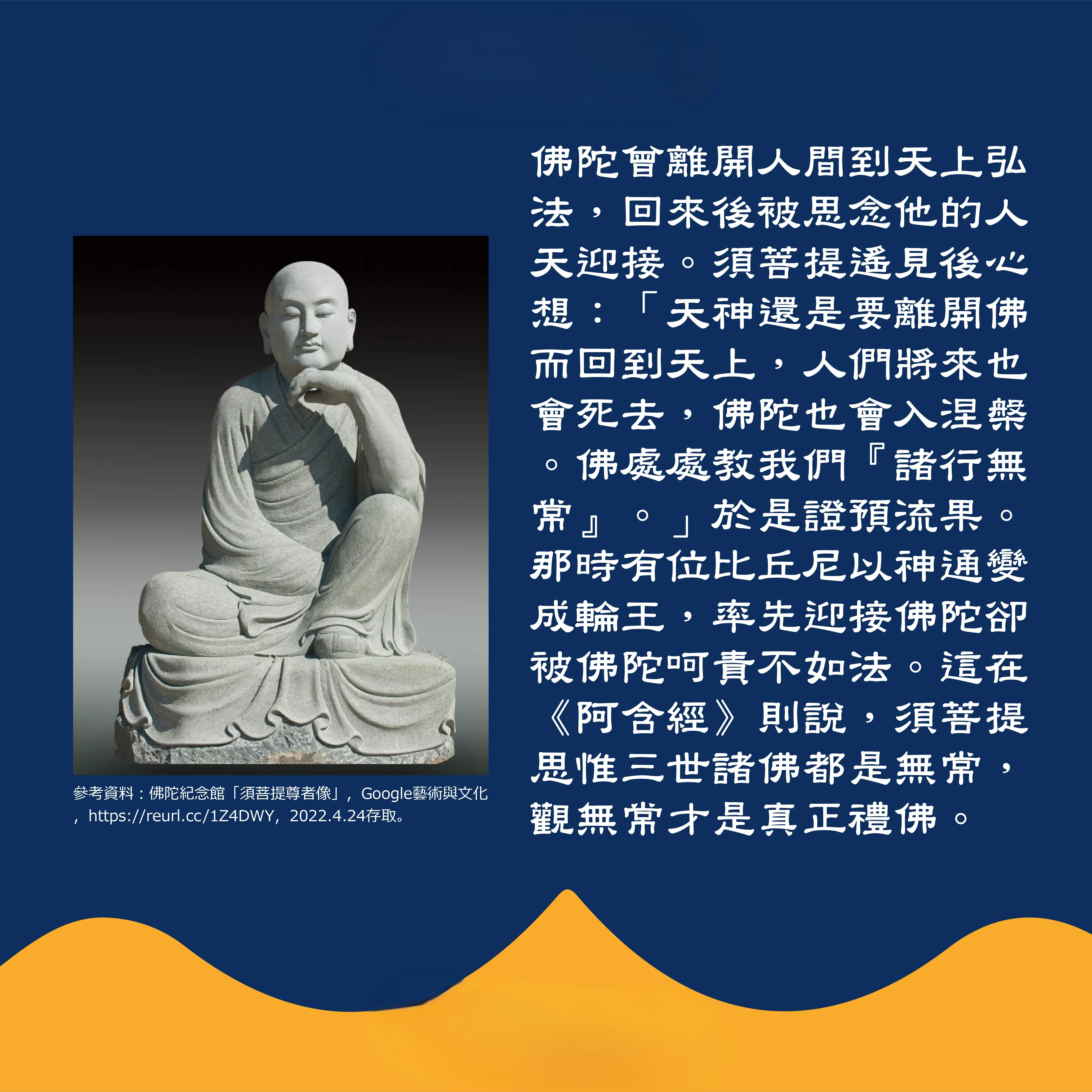

佛陀曾離開人間到天上弘法,回來後被思念他的人天迎接。須菩提遙見後心想:「天神還是要離開佛而回到天上,人們將來也會死去,佛陀也會入涅槃。佛處處教我們『諸行無常』。」於是證預流果。那時有位比丘尼以神通變成輪王,率先迎接佛陀卻被佛陀呵責不如法。這在《阿含經》則說,須菩提思惟三世諸佛都是無常,觀無常才是真正禮佛。

大乘《大般涅槃經》聚焦探討何謂涅槃,並指出這涅槃代表的價值,就是生存的永恆依止。

此經描述當佛陀要入滅時,眾生哀嚎:「苦哉!世間空虛!」大家爭著來向佛陀做最後的供養,都被拒絕;唯有代表死亡的魔王獻上的咒語被佛陀接受,意味著「唯有死亡方能免除對死亡的恐懼」,死亡本身才是對佛陀的真供養。

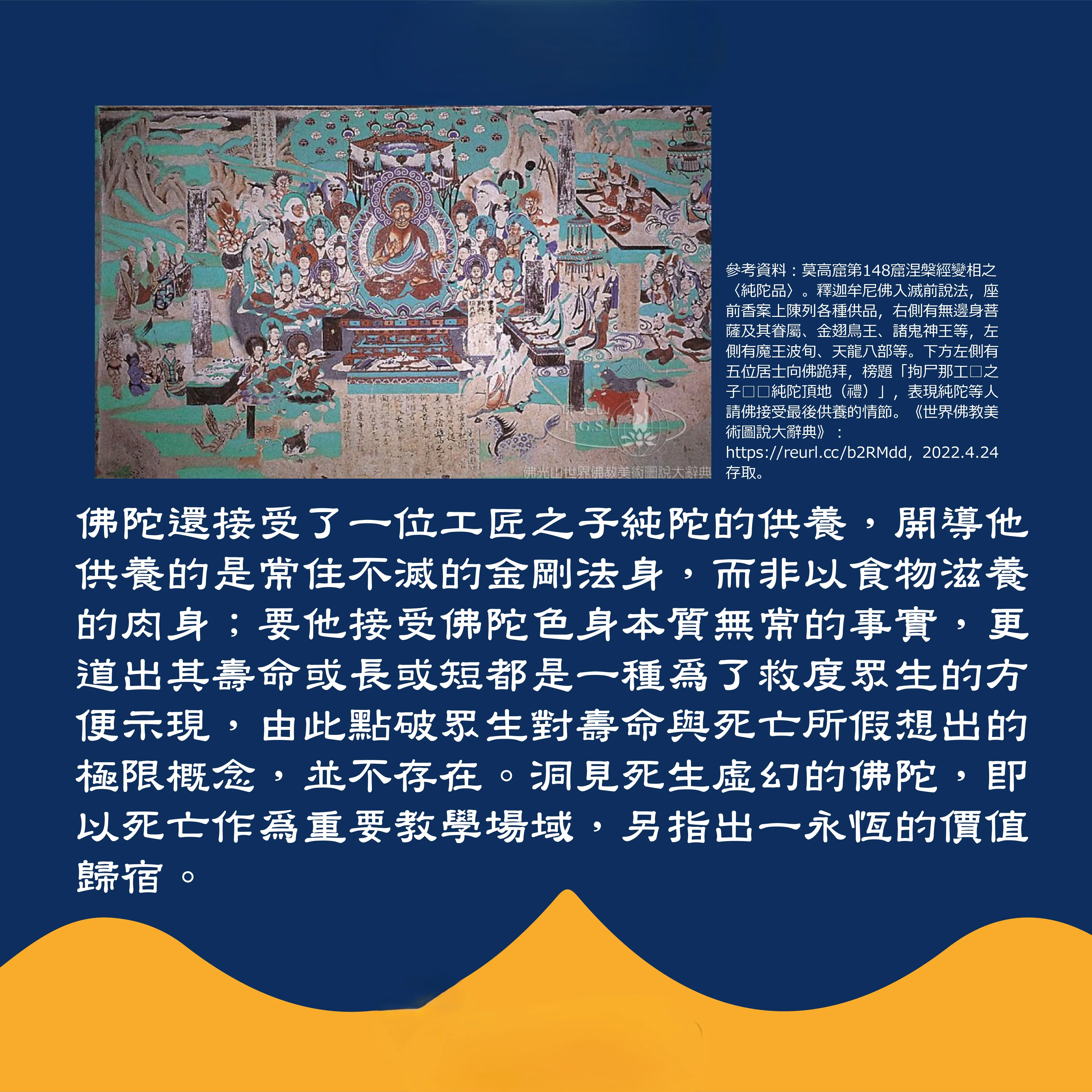

佛陀還接受了一位工匠之子純陀的供養,開導他供養的是常住不滅的金剛法身,而非以食物滋養的肉身;要他接受佛陀色身本質無常的事實,更道出其壽命或長或短都是一種為了救度眾生的方便示現,由此點破眾生對壽命與死亡所假想出的極限概念,並不存在。洞見死生虛幻的佛陀,即以死亡作為重要教學場域,另指出一永恆的價值歸宿。

佛陀表示自己安住「三法」之中:解脫、法身、般若,三法圓融才是涅槃。佛陀以此涅槃是值得追尋的永恆價值,故他不是虛無論者。這涅槃代表的價值,就彰顯在死亡上:眾生唯有了悟無常、安住於必死之中,方能泰然「解脫」;但眾生恆常困頓於死亡,故需永恆的慈悲教化,教化即有賴「般若」;教化的常在,便是「法身」。

參考資料1:郭朝順,《佛教文化哲學》,台北:里仁書局,2012。

參考資料2:〔北涼〕曇無讖譯,《大般涅槃經》,《大正藏》第12冊,經號374

參考資料3:〔唐〕義淨譯,《根本說一切有部毘奈耶雜事》,《大正藏》第24冊,經號1451。

作者:佛光大學佛教學系博士生 釋知文