恒常学习

如何帮助有轻微精神病的眷属?

劝他念佛。凡是有精神病,都是业障。疾病有三种来源,第一是生理的疾病,这是饮食不留意造成的,可以看医生治愈。

第二是冤業病,就是魔鬼附身,精神不正常,常常聽到別人講話,聽到別人擾亂、干擾他,這種病醫藥無法救。在佛門裡,做佛事、誦經迴向,從中調解,如果冤親債主接受走了,病就好了。《慈悲三昧水懺》中,悟達國師得人面瘡,是他前世的冤家來報仇的;迦諾迦尊者為他調解,冤親債主接受了,他的病就好了。第三是業障病,這不是冤家找上身,也不是生理毛病,這種病唯一的方法就是懺悔,知道自己的過失,痛改前非,斷惡修善,病就能好。但是如何能令他知道自己的錯,讓他真正發心懺悔,這需要別人的幫助。如果他真正能接受,依教奉行,這個病可以恢復。

資料來源:淨空老法師專集

佛教有焚烧纸库箔的规定吗?

不,佛教中没有这一项迷信的规定。中国人用纸钱焚烧的习俗,是自汉朝以后开始,比如唐朝的太常博士王屿说:「汉以来,丧葬瘗钱,后世以纸寓钱为鬼事。」这是说从汉朝开始,人死之后,丧 葬之时,要用钱币与死人同葬。因为中国自古以来,都以为人死之后便是鬼,所以说文解字也说「人所归为鬼」,人死既为鬼,拟想鬼的世界也同人间一样,祇是阴 阳两界不同而己,故以为鬼也需要生活,也需要用钱,所以就用钱币殉葬。后来有人觉得用真的钱币太可惜了,便用纸来剪成钱的形状,以火烧了给鬼用。到近代, 由于纸币的流通,「冥国银行」的冥币,也大量发行了!

事实上,佛教不以为人死之后即是鬼,做鬼仅有六分之一的可能。佛教更不相信经过焚烧之后的纸库锡箔能够供鬼受用。佛教祗相信死人的亲属可以用布施、 供佛、斋僧的功德,回向亡灵、超度亡灵。其他的一切,都是毫无用途的迷信。佛教不唯不主张以物品殉葬,佛教更主张人死之后,不可用贵重的棺木、不可穿高价 的衣服、不可动用过多的人力与物力;应该换上日常所穿的干净旧衣服,将好的新的衣物全部布施给贫苦人家,如果有钱,应该多做布施贫穷及供奉三宝的功德。唯有如此,亡灵才能得到真正的益处。否则把好好的东西埋了烧了,那是最愚痴的行为,更不是一个正信佛教徒的作为。节录自 圣严法师着《正信的佛教》

数据源:香港佛教联合会

菩萨修行法中的「六度」是甚么?

六度、四摄都是大乘修学方法,其中六度着重自利,四摄偏于利他。六度包括:「布施」、「持戒」、「忍辱」、「精进」、「禅定」、「般若」。

在六度中,以般若为最重要,有了般若,其他五度的修行,才能达到圆满的境界。

数据源:香港佛教联合会

如何战胜心魔?

心魔在心,如何让佛战胜心魔?佛常在心,一切从善,如有人作恶,如何让其从善弃恶?我们最近讲的《十善业道经》就是解释这个问题。

佛跟魔是一不是二,觉悟了,魔就变成佛,迷惑了,佛就变成魔。所以,一念觉悟就是佛在心,一念迷惑就是魔在心。佛教导我们要常常觉悟,这个话说起来很笼统,而具体的落实,在我们讲席中常说:一念为自己、为自私自利,这个心就是魔;念头转过来,为社会、为众生,这个心就是佛。所以怎样把自私自利的念头,转变成利益社会、利益众生,这一点非常的重要。如果人能够将念头转过来,自然他就能够断恶向善。

作者:净空老法师专集

精进生活禅(下)

「佛陀只是为我们指引方向,道路要靠自己开辟。凡夫常常被一道屏障阻碍前进的脚步,就如被一整片比人高的荆棘杂木,堵塞了道路,而这道屏障就是我们的烦恼;既然现在已经听闻佛法、了解道理,方向清楚了,就要依照正确的方向前行。」

清除烦恼杂草通达觉悟道路

「经者,道也;道者,路也。大家平时听法,知道了正确的方向,要突破自己内心的无形障碍,清除心地的荆棘杂木,开出一条大道。菩萨就是开道者,要做一个通达道理的人;要通达道理,就要听经,才会知道方向,并且下功夫去开道。」

「开辟菩萨道,是自他兼利──我们一面开道,逐步往前进,一面招呼、带动后面的人跟着整地铺路。即使这条菩萨道,我们此生开不完,后面跟随铺路的人会接着开道;我们也会『再来』,跟着前面的人铺路,再接棒开道,就这样持续不断地拓展这条道路。」

上人期勉众人:「菩萨道是『六度万行』,要把握因缘赶快做。你们不只是这几天在精舍精进,回到居住地还是要投入小区做慈济,四大志业、八大法印都要继续往前走,这就是在开道,同时带着小区的人铺路。佛陀已经为我们指引方向,说得很清楚了,我们安心向前走就对了。」

图片及数据源:恭录自《证严上人衲履足迹二O一七年秋之卷》

犍稚的功用是甚么?

犍稚本为木制,与后世所谓的「板」,和鼓、铃等功用类似。在《玄应音义》卷一中说:「稚,直追反,经中或作犍迟。案梵本臂咤犍稚,臂咤此云打,犍稚此云所打之木。或檀,或桐,此无正翻。以彼无钟磬故也。但椎、稚相滥,所以为误已久也。」据诸经律所译,或作板,或作鼓、铃、锋等,所用名称不一。

在《五分律》卷十八中记载:「诸比丘不知以何木作犍稚,以是白佛。佛言:除漆树毒树,余木鸣者听作。」而《大智度论》卷二中说:大迦叶尊老往须弥山顶,挝铜犍稚。依此可知,后世亦用铜制犍稚。此外,《大比丘三千威仪》卷下中说有五事须打犍稚,此五事有:「一者常会时,二者旦食时,三者昼饭时,四者暮投梁时,五者一切无常。」依《五分律》卷十八所记载,犍稚的最初使用还是在佛陀时代,有一次僧团布萨时,未能及时集合,乃至荒废坐禅行道。时,佛陀乃教示须唱言时至,并敲打犍稚,或击鼓、吹螺集合大众,而《四分律·疏饰宗记》卷八中记载了犍稚的打击方法:「创疏而轻,渐急而重,将欲了时渐细渐没,名为一通,如是至三,名曰三通,于最后适声没之次,大打三下,或二或一,以表声绝。」

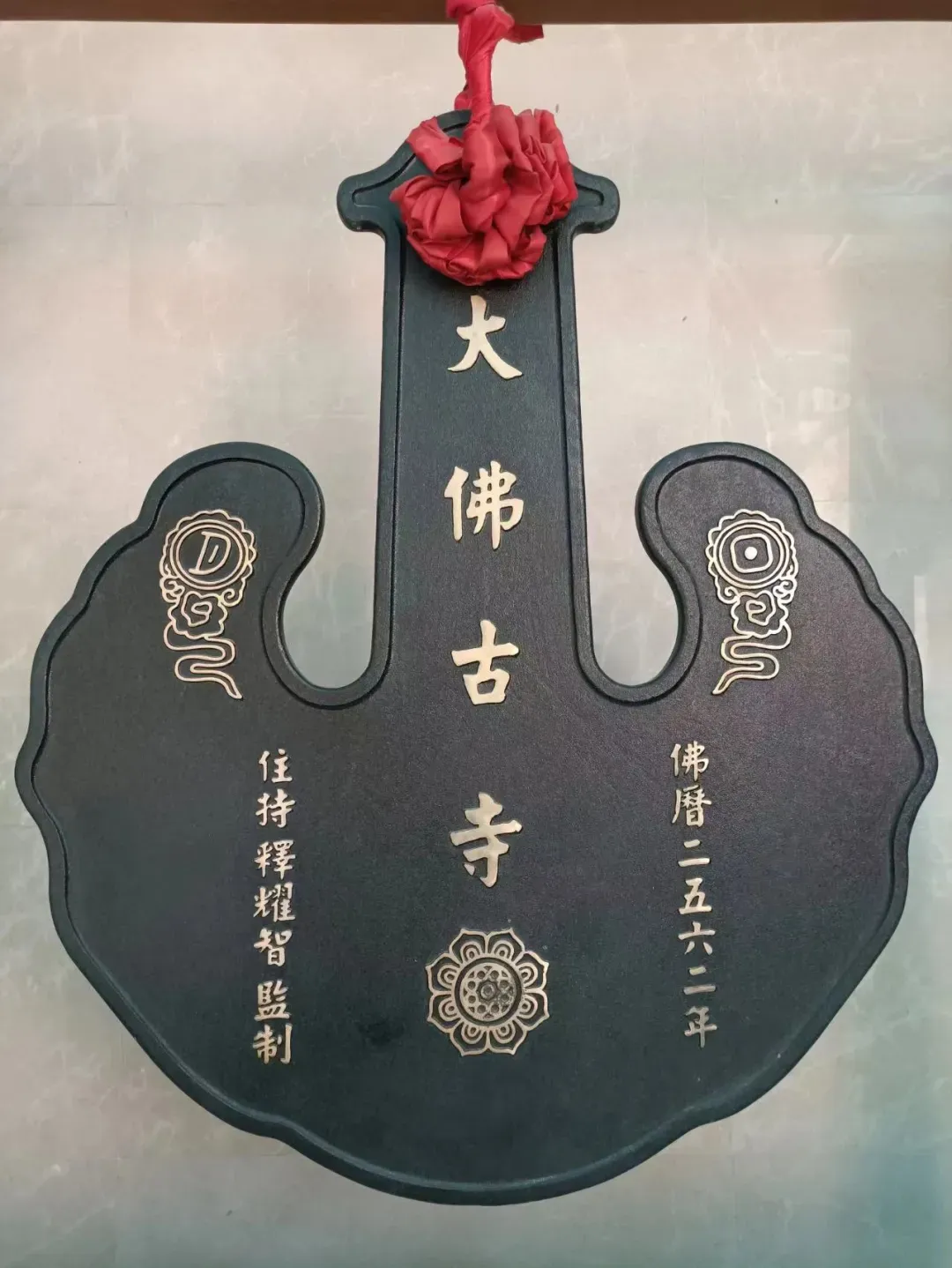

图片及数据源:广州市大佛寺

佛教的「无我」有甚么内涵?

究竟佛教的「无我」有甚么内涵呢?其实「无我」 的观念,包括下面三种意义,均是「无我」的深层意义。

第一:非一︰一个人的生命,既是包括了四大所构成的肉体和精神上的种种力量,所以不是单一的整体。

第二:非主宰︰我们的一言一行,甚至一个念头,都是受了因果律的支配,由内在的因﹐配合外在的缘,才有表现,不是由自己主宰的。

第三:非常︰我们身体的生理现象,不断的新陈代谢;我们的心理现象,也是时时刻刻地变化。所以肉体和精神都不是永远不变的。

「我」 既然不是独立存在,亦不容自己主宰,又不是永恒不变,所以说「无我」 。

数据源:香港佛教联合会

供奉佛像与开光

供奉佛像、菩萨像,或配戴佛牌、手珠,是要令自已时刻记挂佛菩萨的慈悲精神, 启发恭敬虔诚的心,令人意志更坚强,并时刻警醒自己的行事,严守戒律。

佛像不是装饰品,佛坛供品应按你的能力,例如鲜花、水果,甚至只是清水一杯也可,但最重要是一颗恭敬的心,在家供奉佛像、菩萨像,其实是不用开光的,只要用干净的布洗抹洁净便可。但当有佛寺落成或佛菩萨像安奉的时候,会举行「开光」仪式,与一般活动中的启动仪式无异,目的是借着仪式向大众说明佛寺落成或供养佛像的社会意义。如为观世音菩萨像开光,是希望大众学习观世音菩萨乐于助人,救苦救难的精神。如因世俗观念认为开光才觉得安心,可联络法师或寺院进行开光仪式也无妨,但并非必需。

数据源:香港佛教联合会