恒常学习

草木有佛性吗?

【弟子请法】:师父,在一行禅师着的《佛陀传》(原名《故道白云》)中,佛陀说过去曾是植物、土石等,如在上篇20,佛陀对村童们说「在过去世中,我们都曾是土、石、露、风、水、火。我们也曾是苔、草、树、虫、鱼、龟、鸟和哺乳类动物。」

在中篇30,佛陀给太子等四百个孩子详细讲述自己多世前曾是一棵鸡蛋花树的故事,能「看到」「见证」,有「愤怒」「痛苦」等情感,并「发愿在我的所有未来世,都会全力去说明人。」

我就很疑惑了,植物石头不在六道之列,属无情物,佛陀怎么曾是植物石头呢?器世间可以演变成有情众生吗?

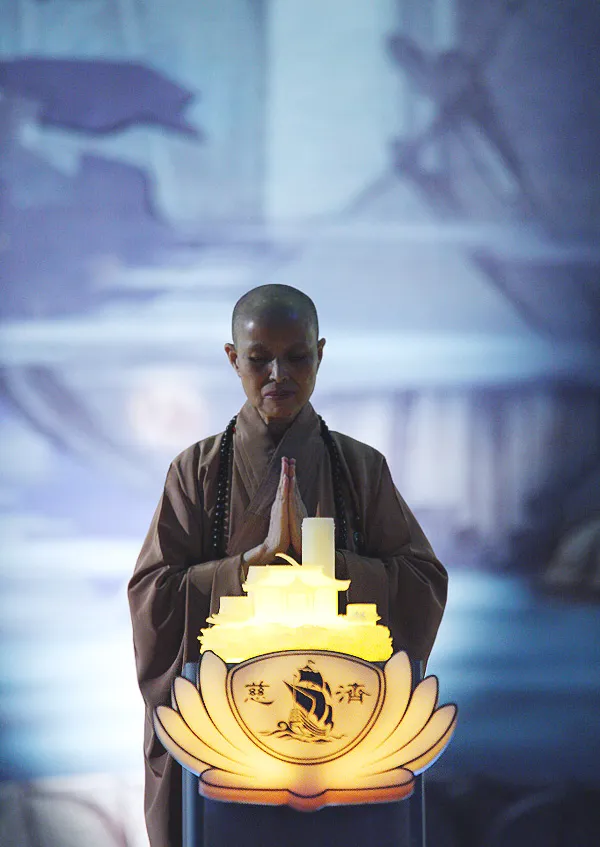

法量大和尚開示:

这里是有各种因缘、各种缘起的。菩萨度化众生,是因应众生、应以何身得度者即现何身而为说法。

《地藏经》中说,三千大千世界所有草木丛林、稻麻竹苇、山石微尘,皆是地藏菩萨久远劫来,已度、当度、未度,已成就、当成就、未成就。只要有这部分众生需要得度,菩萨就会依着他的愿力、不可思议力,随缘应化,度化众生。菩萨是因应众生的缘起,化成各种形态。有情世间和器世间亦非实有,皆是缘起有。我们的身体也是地水火风所构成,一切有情和器世间都是由四大构成的。甚么是有情?色法和心法的和合是有情。无色界的有情没有色身,只有心识在活动。唯有与之同等或超越了他们才能认知到。证入到无色定的人知道无色界的境界,我们还没达到,认知不了。

菩萨以石头、鸡蛋花树这些形态去度化众生,是菩萨的智慧和悲愿的力量成就的,但这不是主流、不是常态化的,佛说的器世间和有情世间是常态的。器世间是依报,有情世间是正报。离开有情没有非有情,缘起的是相依相待的。我们依缘起性去理解缘起相,就知道一切存在都是缘起的。

缘起甚深甚深甚甚深。我们要想认知缘起,需要在生活中不断地得到历练。

古代的大德亲近善知识,对善知识是完全信任、依教奉行。我们可以像他们那样亲近善知识吗?我们心有障碍,做不到这样。就算佛来到我们身边,我们也不认为他是善知识,因为我们心有障碍。所以,我们不要执着自己的认知,要扩大慈悲心、菩提心,在生活中践行布施、爱语、利行、同事,不断地历练自己。

一切众生皆有佛性故,依佛性故说‘众生平等’。一切有为法,皆依缘起而现起,缘起性即是众生的差别性,因缘起故,一切众生各随业力而现差别。只有如实观察了知缘起的差别性即是空性,才能契悟本自天真的平等佛性。而展现的种种差别,则是因缘起故,一切众生各随业力而现差别。唯有如实了知缘起性空的真相,深信因果,以清净无住的心,止一切恶,修一切善,远离一切不益苦行,安住于中道正行,勇猛精进地广修一切善法,利益一切众生,使令离苦得乐,才可见真如菩提,才可谓是圆满佛道。

数据源:廣州六榕寺

缘深佛陀「入世本怀」

证严上人开示:缘深佛陀「入世本怀」。当时的佛教不论北传或南传,大小乘的佛法传播都偏向于精神面的教育,从这两条发展路线分析起来,总觉得佛法对人生不是很实用。比如日本研究《法华经》很用心,但是再怎么研究都是在学问、精神面上打转;而东南亚泰国、缅甸、越南一带的修行人,总是着重在生活上的小细节。这两条所发展的佛法教育对人心、社会到底有何帮助?那时候的我不断地这样思考。

佛教有句话:「出家乃大丈夫事」。什么是「大丈夫事」?就是要有所作为!所以,我一直认同,国家的兴衰应该人人有责,尤其是出家人。

佛陀所关怀的不只是一个国家,而是全球的人性问题;从印度当时的不平等社会,一直延伸到人性的净化,悉达多太子的伟大就在于此。他生长在富裕的皇宫,过着个人享受的生活,却能体会贱民生活的苦难,以及当时婆罗门教的宗教家高高在上的傲气,这种种不平等让他想到如何令所有众生心灵解脱,也想到自己必须身体力行去改变不平等的现象;而要达到这个目标,必须自己的心先解脱,才有改变的可能,所以他就出家了,去体会众生的心灵,去寻找宇宙人生的真理。

数据源:慈济环保全球信息网

意望无底 悟觉有情

证严上人开示:「静下来好好地思考,到底人间的生活,大自然的生态,我们要如何取得平衡?

你也不要拉,我也不要拉,彼此之间互相地相爱。我们假如我要让你,你也要让我,你让一寸我也让一寸,哪怕一分一寸,互相礼仪相让,美的境界真心创造美的世界。佛陀说人人本具佛性,真心就是觉。我们要如何能真正觉悟,培养我们的真心,真心也就是诚意。」

数据源:慈济环保全球信息网

印光大师开示:出世间之孝

孝之为道,其大无外。一切诸善,无不弥纶。然有世出世间,大小本迹之异。在现实的生活中,面对事业瓶颈、带孩焦虑、中年危机等困扰,佛弟子该如何做?

世间之孝,服劳奉养以安其身,先意承志以悦其心,乃至立身行道以扬名于后世。虽其大小不同,皆属色身边事。纵令大孝格天,究于亲之心性生死,无所裨益。所谓徒徇其迹而不究其本。况乎杀生以养以祭,俾亲之怨对固结,永劫酬偿不已者乎。

出世间之孝,其迹亦同世间服劳奉养,以迄立身扬名。而其本则以如来大法,令亲熏修。亲在,则委曲劝谕,冀其吃素念佛,求生西方。吃素则不造杀业,兼灭宿殃。念佛则潜通佛智,暗合道妙。果能深信切愿,求生西方。必至临命终时,蒙佛接引,托质九莲也。从兹超凡入圣,了生脱死。永离娑婆之众苦,常享极乐之诸乐。

亲没,则代亲笃修净业,至诚为亲回向。心果真切,亲自蒙益。若未往生,可即往生。若已往生,高增莲品。既能如是发心,则与四宏誓愿相应,菩提觉道相契。岂独亲得蒙益,而己之功德善根,莲台品第,当更高超殊胜矣。而况以身说法,普令同伦发起孝思乎。此其孝方为究竟实义。

数据源:广州大佛寺

得金鼠狼喻

从前,有一个人在路上拾得一只金鼠狼,十分欢喜。他把金鼠狼抱进怀里,继续上路。他走到河边想要过河,于是脱下衣服放在地上,这时金鼠狼变成了一条毒蛇。他不忍心将毒蛇遗弃,心想︰「我宁可被毒蛇咬死,也要把牠带走。」他的善念感化了鬼神,毒蛇又变回了金鼠狼。旁边一个愚蠢的人,看见毒蛇可以变成金鼠狼,其后也找来一条毒蛇,把牠放入怀中,结果被蛇咬死。摘自《百喻经》卷四

宽运法师开示

故事可以有两层意思。首先,有人可能会问,为何金鼠狼会变成毒蛇,然后又再变回金鼠狼?关键在于起心动念。当主角拾走金鼠狼,就生了贪念,这一念贪心令宝物变成毒蛇;后来主角有善心,不愿遗弃毒蛇,这一念至诚,又让金鼠狼失而复得。

故事以金鼠狼比喻善报,如果做事的动机是贪求名闻利养,想要获得好名声,那么结果将招感恶的果报。只有做事的出发点是至善至诚,才会获得真正的福德善果。

在高税率的国家,不少富人都乐于捐助慈善事业,但有些人的目的只为了逃税,甚至有人将钱捐进自己成立的慈善团体, 却不把款项用到实际的慈善工作中。这种表面的「布施」,起心动念源于贪心。不仅贪取了善长的好名声,还贪了本应用作慈善的善款,这行为将增长恶的业报。

故事第二层意思是要告诫我们不要成为愚蠢的人。愚蠢的人看到毒蛇可以变成黄金,便以为所有毒蛇都可以变成黄金,不知晓内心的真诚和善念,才是真正的宝物。我们凡夫无法看见别人的起心动念,所以对于别人的行为,我们不应该过多的议论和批评;更不应该以投机取巧的方法获得利益。佛教徒要善护自己的起心动念,只要照顾好自己的心,不使恶念生起,那么一举手一投足,都自然会成为真正的善行,也会带来善果。

数据源:《佛联汇讯》第277期,2025年4月

为佛教 为众生

因缘不可思议,感恩上印下顺导师为我举行简单的皈依仪式,授以言简意赅的「为佛教、为众生」六字,终入戒场而圆满受戒。

「为佛教」是内修,「为众生」则要挑起如来家业,走入人群救度众生。所以我认为,既然我有殊胜因缘走入佛门,成为佛教界中名誉很清高的上印下顺导师的弟子,师父嘱咐我「为佛教,为众生」,我就要以此立志,终身奉行。师父的道德与学问广受崇敬,既能皈依师父门下,就要好好地修行,不能使其蒙羞,更要积极践履佛教精神。

「静思法脉」不是现在才开始,「慈济宗门」也不是现在才说。自我在皈依时,从师父得到

「为佛教,为众生」这六个字的那一剎那间,就深植在我的心中,直到现在。

作者:证严法师

证严上人开示之读书很重要

从听经当中发现到这句话,啊!师父在说我,触到我的心,这个道理,好像正是我心在打结之时,这个道理能够让我心结、烦恼能开了。这是方法,她就取这二分钟,来分享她的心得,来告诉大家。

读书会就是要读得有心得,用在我们的生活,人与人、家庭的问题、朋友的问题、人际的问题等等,法就是要听在这样,所以常常说,这叫做铺路,让大家有一条路,这个道,经者道也,道者路也。将这条路铺起来,一字一字一直铺,铺几十年了,铺到完整之时,大家生活中做人如何做,在这条路一直走过来,到现在几年来就说菩萨,以前称呼人都某某居士,现在这几年来,我看到人就是菩萨啊,因为他已经入人群,他已经用方法在人与人之间,他不是生活为他的家庭而已,除了他的家庭,走入社会人群中去改变人人的观念,转烦恼为法喜,所以现在已经得法,与人分享,这叫做菩萨,这叫做传法人!

数据源:证严上人法音集

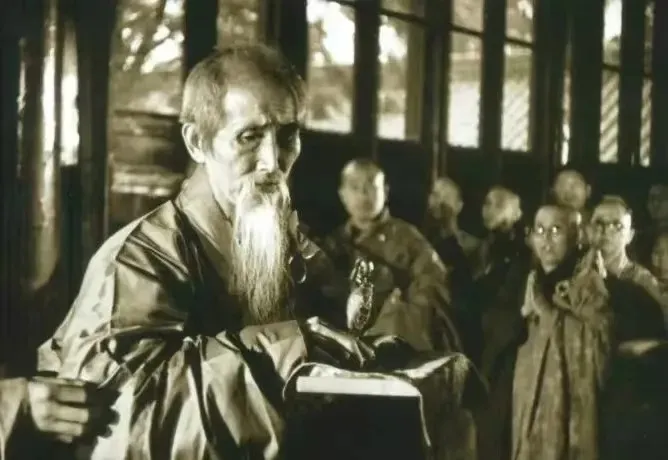

虚云和尚:念佛与参禅哪个好?

參禪與念佛,在初發心的人看來是兩件事;在久修的人看來是一件事。參禪提一句話頭,橫截生死流,也是從信心堅定而來。若話頭把持不住,禪也參不成;若信心堅定,死抱著一句話頭參去,直待茶不知茶、飯不知飯,功夫熟 處,根塵脫落,大用現前。與念佛人功夫純熟處,淨境現前是一樣的。到此境界,理事圓融,心佛不二,佛如眾生如,一如無二如,差別何在?

禅宗虽一超直入,非上根利智不能修。末法众生障深慧浅,惟依持名念佛法门,得了生死,往生极乐国土。初入手与禅是二,及其成功,二而不二。惟念佛须摄心观照,句句落堂。落堂者,着实之谓也。句句着实,念念相应,久之 自成一片。由事一心,而至理一心,能所两忘,自他不二,与参禅有何差别。故经云:「若人但念阿弥陀,是为无上深妙禅。」中峰大师曰:「禅者净土之禅,净土 者禅之净土。彼念口头佛,参口头禅者,同一自欺,生死关头,如何了脱?」

今天参禅的人,多不了解禅净不二的法门,每谤净土为小乘,这是错误的。禅净工夫入门虽有不同,到家是一样的。一般人只知,赵州禅师说的:「念佛一声,漱口三日,佛之一字,吾不喜闻。……」的前面几句机锋话,就拿来作为经常反对念佛的根据。这是误会的。要知道后面还有几句话,就是有人问赵州禅师:「你的师是谁?」赵州说:「十方诸佛。十方诸佛之师是谁?」 赵州说:「阿弥陀佛。」可见阿弥陀佛是十方诸佛之师。……

本来法法都是了生死的,参禅、念佛、看经、礼拜,种种法门,对机而说,你是甚么机,对你说甚么法。「佛说一切法,为度一切心;我无一切心,何用一切法。」如中药分君臣佐使,配合妥当,吃了出一身大汗,病就好了;病好了,药就不要了。古人说:「但尽凡心,别无圣解。」凡夫心尽,当下是佛,不用向外驰求;向外驰求,即是外道。心外一无所得,自心是佛。凡夫心,就是执着 心:生气、生欢喜、毁誉动心,贪色、贪财、穿好、吃好,偷懒、打无明、不上殿等等习气毛病,甚至想成佛,都是凡夫心。若能凡圣双忘,一切处如如不动,不向外求,则见自心是佛。

数据源:上海隆庆寺