恒常学习

听师父说:学习佛法应该怎样提问?怎样讨论?

【弟子请法】师父,我学习佛法有一段时日了,对佛法有了一些认识,有不甚明白的时候,很想向师父提问,又害怕师父觉得怎么这个都还不懂,师父解答后,自己不理解也不好意思追问,更害怕师父提问自己,请示师父,我该怎么理解自己这种心态呢?

学法要敢提出问题,敢于提出质疑。

【法量大和尚开示】

提问后,师父每次的解答,如果觉得不妥,要大胆质疑,不要因为是师父讲的,就认为是对的。

师父只是将自己所知道的给你们讲,但是我知道的不一定完全对。我会将我所认识的、最正确的告诉大家。希望大家多抱着探索、学习的态度,敢于怀疑,这样才能将心中疑虑彻底揪出来。

如果你还有一点「好像是,好像不是;好像懂,好像不懂;好像对,好像不对……」这个疑虑就解不开了。

所以,我们学法要敢提出问题、敢于提出质疑。

我们在经典中看到,佛陀和圣弟子们在一起的时候,圣弟子们常常会向佛陀请教,向佛陀汇报自己的修学体会,佛陀也会问圣弟子们一些问题。圣弟子们会很尊重、很欢喜地、如实地回答佛陀的提问。当圣弟子们说得对,佛陀会赞叹;当圣弟子们说得不对,佛陀会给予开示。圣弟子们都会认真聆听佛陀开示,欢喜信受,依教奉行。

我们要学习圣弟子这个优秀的质量。今后的学习中,如果师父问你对所学的法怎样理解?怎样思考?有多少收获?你就将自己心中所思考、理解、收获如实地讲出来。你只有如实地讲出来,才知道自己思考、体会对不对。如果你不讲出来,自以为得,但不一定是正确的。

我们只有敢于讲出心中所思、所想、所惑,才能够提升自己的智慧,也才能够巩固自己的智慧。

学法要敢于展开讨论

学习佛法的时候,同修之间更要展开讨论,对法要勇于讨论,只有互相讨论,才能够取长补短,才能够充分激发我们内在的智慧力量。

每一个人都具有内在光明的智慧力量,我们需要用适当的方法去把她开启。我们就依佛陀的教法,把佛法作为打开我们智慧之门的钥匙,好好地开启我们心中的智慧之光。

在互相讨论的过程当中,每个人因为善根福报不一样,可能别人的一句话就让我们有所得。所以,同学之间应当互相尊重,互相帮助,勇于讨论,学有所得。

我们在讨论时,更一定是要抱着怀疑、求知的态度,讲出来和大家讨论,要常常保持自谦,但自谦并不是不敢讲,自谦就是总认为自己的考虑不一定到位,我希望将自己一些小小的所思所想讲出来,使其他人更有智能的语言都能够涌现出来,使我能够从中获得更多教理教法的利益。

如果我们能这样去展开讨论,就会越讨论越长智慧。并且通过讨论,我们更能够巩固加深自己对法的认识和理解。如此,必然能够在善知识的引领下获得真实的法益。

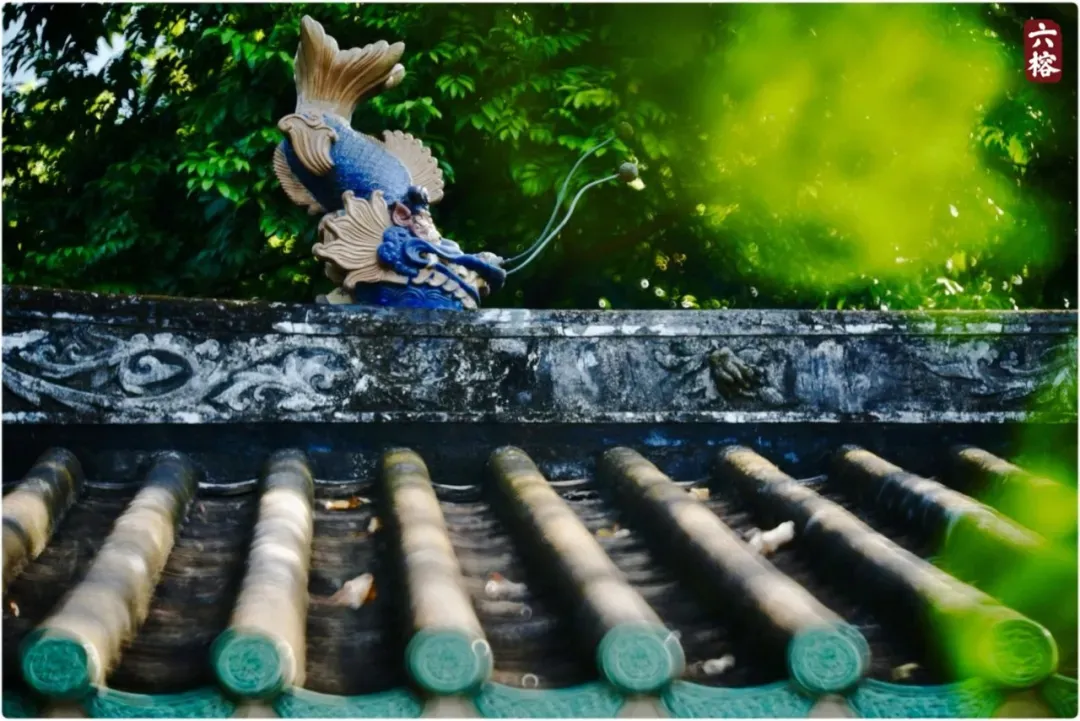

图片及数据源:广州六榕寺

守信的须陀须摩王

从前有一位国王名叫须陀须摩王,他一生持戒精进,依教奉行,说真实语。一天早上,国王与宫女乘车去花园游玩。有一名婆罗门前来乞讨,国王向他承诺,回来后会施予他财物。国王说完,便进入花园。此时,鹿足鬼王突然从天而降,一把捉走国王,把他幽禁于自己的住所,那儿还有九十九位被捉的国王。

国王放声大哭,泪如雨下。鬼王问他︰「你为何像小孩般哭哭啼啼?人有生死,合会有离。」

国王说︰「我不是怕死,是怕失信于婆罗门!」

鬼王知悉原由后,决定与国王约定,放他回国七天,期满要返回来。国王回国后,先向婆罗门布施财物,再立太子为王;安顿一切后,转眼至第七日,他准备遵守约定回到鬼王住所。此时举国民众纷纷向国王叩头以作挽留,国王以一句偈颂表达守信的决心︰「实语第一戒,实语升天梯,实语小而大,妄语入地狱。」

国王告诉国民︰「我宁愿舍弃性命,也要信守实语,我心中没有悔恨。」

鬼王见到须陀须摩王依约定回来,由衷赞叹︰「你是持守实语之人。」

国王对实语的赞叹和对妄语的呵斥,令鹿足鬼王生起清净信心,决定把他和九十九位国王放行,让他们全部回到自己的国家。

(摘自《大智度论》卷四)

宽运法师开示

今期故事带出的道理人尽皆知︰ 我们应该诚实守信, 说话算话, 言出必行。道理虽显浅,却不容易做到。此故事还提醒我们,承诺无分大小,对象无分亲疏,只要许下诺言就该遵守,否则便是打了妄语。因此,我们做出每个承诺之前,都应该先以智慧衡量自己有没有这个能力兑现,特别是对待别人的请托,不能碍于面子而表面答应,事后却抛诸脑后;当别人催促时,又找各种理由搪塞过去。

守时、守信、守约,是做人基本原则。现实生活中,一般人对商业合约或结婚宣誓等重大承诺不会轻易背弃,但对于一些日常的约定,失时、失约、失信则时常受到轻视。现今网上常会讨论一些「走数」行为,比如外卖弃单,客人下单后失去联络,或临时以一句取消订单了事,让店铺承担弃单的损失,这些都是失信行为。如果为了保住自身利益而占了别人便宜,这更是一种偷心,会招致恶业果报。

近年网上亦流行以言语打赌,承诺一旦输了便作出某些事情,大多是基于好胜、好强的心理而作出承诺。有些人事后输了便「走数」, 引起网民追击, 背弃了看似无伤大雅的承诺,不但是一种失信,还间接增长了许多人的瞋心、妄心,更是不得不慎。

数据源:香港佛教联合会

开方便法门

「佛家说『法门』,好像是修道者必须通过的一个关口,可是,也常听到佛家弟子讲『开方便法门』。请问什么是『方便法门』?『法门』还有什么样的区分吗?」

答:「这就如有病就有药,众生心有烦恼就需要有教法。 由于现今的社会日益复杂,因而衍生的烦恼也就愈多。为防范众生的心病,相对地,治疗的方法就多了。方法就是法门,这无非是为了消灭众生的贪、瞋、痴三大心病,由三大类心病而衍生无量烦恼,所以需施用无数方法对治,故称『方便法』」。

数据源:证严上人

听师父说:怎样是无分别的布施

【弟子请法】

师父,我了解到布施给畜生、犯戒人、持戒人、离欲外道和布施陀洹以上的圣者,功德是不一样的。我想知道,在布施供养中,怎样做到心的清净、无染和无分别?

法量大和尚开示

「无分别心」是人人本性具足的,但必须依于佛法如理思维抉择——善分别,方能证得。

所以我们先要学会善分别,才能实证无分别。「无分别」,不是如同石头草木,不是甚么都不知道。

《维摩诘经》说「善能分别诸法相,于第一义谛而不动。」心安住在第一谛上就是无分别。但是这个无分别是在善分别、善抉择的基础上去证入的。我们若没有善分别、善抉择,则不能够证入无分别。「无分别」是与无为法相应的无分别智,不是昏昧无知。

布施前要有正分别

我们布施畜生,是因为我们有悲悯心,这个悲悯心会给我们带来福报,再加上这个布施的行为,所以会得以百计的福报。但畜生的心是很钝的,它不懂得抉择善和恶,所以这种福德是很微小的,因为它的心不广大,心的力量不够强。

我们布施犯戒的人,虽然他犯戒了,但他不犯戒之前也修过很多善法,我们因悲悯而行布施,虽然他犯了戒,但他还会忏悔、再受戒、再持戒,那他累积的功德就很大。破戒的人我们都会尊重,那布施持戒人的功德就更大了,这是对戒的尊重。因为我们对戒的尊重,这会帮助我们累积广大的福德。

佛陀曾云,如果我们供养一个刚从慈观里出来的人,功德大得不得了。因为当时他正在缘很多很多众生,给很多众生发出慈爱,他这样的心是非常柔软而广大的。我们布施这样的人,我们的福德也会因为他的心而广大。

如果我们供佛,那福德是不可限量的。因为佛陀的心是最圆满、最清净、最究竟的,所以供养佛的福德是不可限量的,非算数譬喻所能及。

有人问在世间做慈善跟在佛门种福田有没有差别?一切都是心的差别。如果布施的人以出世的心、趋向解脱的心去布施,他的功德是非常殊胜的。如果我们是以有漏的心、求有漏之果的心去布施,那是无法跟趋向于解脱的心、趋向解脱目标的供养相比的,是天壤之别。

这些差别就是心的差别。福德来自于心,依心来作福德。我们供养的对象,他们心量的差别、心染境的差别,就决定我们福德的差别。

所以我们要善分别,要开发我们的心。我们以清净的心布施一切人,福德都是广大的。如我们不能有清净的心,但我们布施具有清净心的人,福德也是广大的。

《金刚经》说「无我相、无人相、无众生相、无寿者相。」无论供养布施的对象是谁,都应有平等无二的心。

如果我们以「无我、无人、无众生、无寿者」的心去布施,那我们布施的一切人都是佛,没有畜生、没有犯戒人、没有持戒人、没有外道、没有圣者,一切平等,这样的心是非常广大的。

对境是佛菩萨,我们要恭敬感恩,对境是众生,也要恭敬感恩,因为一切众生都曾是我们过去的父母、师长,一切众生皆具菩提自性,因缘际会皆当有成佛的可能性——从这个境界来讲,只要你的心是清净无碍的,是恭敬慈悲的,以这样的心去供养,福报是最强大。

无论我们供养任何一个对象,都犹如供养佛。既然无我、无人、无众生、无寿者,那这个心就是跟佛心相应,就是佛心。依佛心行一切布施都是佛果,都是佛德,功德就无量无边。

数据源:六榕寺

苦乐人间 成佛之地

证严上人开示:「要学佛,非在人间不可,因为人间有苦有乐,有善有恶。大家用爱累积『善』,就是人间最富有;贫与富,不是在有形、有数字,最重要是在无形、无数字,那就是『心』。」

「最近天下有几个灾难,熊副(熊士民副执行长)报告国际所救灾;慈发处报告在台湾我们怎么做。真正地每天我都很感恩,因为觉得在人间是有福,来人间是有价值,人间是成佛之道。」

「诸佛皆出自人间,终不在天上成佛。」2025年2月10日慈善志业分享会中,证严上人听取弟子报告近日慈济在国际及台湾发生的灾难援助进度,甚是欣慰,慈示人间菩萨行,即是成佛之道。「要学佛,非在人间不可,因为人间有苦有乐,有善有恶。大家用爱累积『善』,就是人间最富有;贫与富,不是在有形、有数字,最重要是在无形、无数字,那就是『心』。」

「人心,一念善起,就能转恶为善。凡夫不知道累生累世以来在红尘滚滚中,滚了多少生世,这一念心被污染了;佛陀来人间就是要对我们说,『人人本具有佛性』。所以,我一直都跟大家说,不要轻视自己,因为『人人可成佛』。」

时时感恩日植善念 拂去无明现佛本性

人人本具清净的佛心本性,只是受无明染着。然而,如何拂去无明尘埃?上人表示,要常怀感恩。即从「竹筒岁月」说起。

「走入人间,一定要抱着感恩心,感恩我们共同一念心。最近师父一直要说的『五毛钱』,五、六十年前那个时代,五毛钱不算大;现在地上看到了,也懒得弯腰去捡,可是这样的一点滴,就是慈济的起源。每天存五毛钱,不是在五毛钱的价值,而是每天要起一念善心。」

证严上人于一九六六年成立「佛教克难慈济功德会」,由卅位家庭主妇,以卅支竹筒日存五毛钱累积善款,开启济贫教富的慈善路。「她们说要一个月捐十五元,我说不要,我要的是每一天五毛钱,最近我一直提起来说,就是很期待大家要重视,重视那一点滴的故事。」

人间善道成佛之路 信解行证弘法利生

「爱似涌泉,涓滴不息。」慈济从荜路蓝缕,一路走来,近一甲子戮力前行,如今四大志业齐备,更要担起教化众生的使命,上人盼望弟子们在持续的付出中,莫忘回首来时路,分享法喜,留下藏经,延续法脉。

「佛陀的精神、佛陀理念,虽然过了二千多年,但都是藏在诸山道场;我常常说很可惜,高僧大德他们都是在森林中,没有走入人间。现在我们就要启后,承佛陀二千多年前的那个时代,把佛法成就为文字来给人间。」

「我们现在就是利用科技(云端联机)说法,在在线已经有十八个国家,千多条线,同一个时间可以普及那么多,那么广,这是弘法利生。为佛教,为众生,我们已经有这个因缘可以身体力行,我们要把握因缘扩展到全球,虽然有时差,但不管是说话、闻法,只要有心,顶多是四秒钟,全球都绕到了,要好好把握因缘。」

「你们所分享的,我听了都很感动,这种的感动价值是承先启后。在现代,我们要如何把佛法的精神落实在人间,让人人知道人间可行菩萨道?要如何延伸下去,让人人能理解菩萨不是泥塑,也不是木雕,而是人?只要我们发一个心,启动了很多人,这样长长地绵延下去;只要我们有心来做。」

「虽然娑婆世间苦难偏多,虽然人间无常苦空,但是只要心中有爱,及时行善,行善为最大乐,做好事是最欢喜的事,尤其是一大群人,同心合力,这很重要。」

「期待大家不分国度行善付出,想要菩萨普遍永恒在人间,我们就要好好地做为典范,以善传家,大家在一起为人间铺菩萨大道,让它延续于未来。」

作者:慈濟 证严法師

摘自证严上人2025年2月10日慈善志业分享开示

慈济基金会

宝斧

从前,有一位贫穷而孤独过活的老人,没有工作来支撑日常生活所需。幸好,他偶然得到一把无比珍贵的宝斧,但他却不识宝。他以为只是一把普通的斧,便拿来砍柴卖钱,赚取微薄的收入养活自己。久而久之,斧被磨损了不少。

一天,有位名叫萨薄的外国大商人经过。他见到老人的斧,知道是奇珍异宝,便问老人:「卖给我好吗?」

老人答:「我靠这把斧砍柴谋生,不卖。」

萨薄仍然说:「我用一百匹绢布来交换它,可以吗?」

老人答:「这把斧是自用的。」

老人没有答允,萨薄再说:「我用两百匹绢布来换,可以吗?」

老人一听,露出忧愁。

萨薄说:「是否嫌绢布少?你为何不高兴呢?我给你五百匹吧!」

老人大哭起来,说:「我并非嫌绢布少,而是恨自己太愚蠢了!这把斧本来有尺半长,现被磨损至只剩五寸,仍能换五百匹绢布。你说我悔恨吗?」

萨薄说:「你别再悔恨了,我现在用一千匹绢布来买你的斧吧!」他立下契约,拿着斧走了。

萨薄用这把斧砍出来的柴,用火一烧,全都立即变成珍宝。

摘自《天尊说阿育王譬喻经》卷一

宽运法师开示:

佛教徒都聽過:「人身難得,佛法難聞」這句話。這把斧是形容我們的人身。一個人降臨到這個世界,代表得到了「人身」,大部分人眼、耳、鼻、舌、身、意六根俱全,可聽聞佛法,勤求解脫之道,得到真正的快樂。然而,大部分人卻又領略不到「人身」乃至寶,錯用於營營役役的謀財謀利, 結果不斷消磨自己, 輾轉受苦, 及至生命終結時, 卻萬般帶不走,唯有業隨身。

佛教徒都听过:「人身难得,佛法难闻」这句话。这把斧是形容我们的人身。一个人降临到这个世界,代表得到了「人身」,大部分人眼、耳、鼻、舌、身、意六根俱全,可听闻佛法,勤求解脱之道,得到真正的快乐。然而,大部分人却又领略不到「人身」乃至宝,错用于营营役役的谋财谋利, 结果不断消磨自己, 辗转受苦, 及至生命终结时, 却万般带不走,唯有业随身。

西方著名文学经典《小王子》中有一句名句:「重要的东西,是眼睛看不见的!」正如故事中的老人看不见斧的价值,不断磨耗斧。在日常生活中,被我们忽视的珍贵事物,又何止「人身」一具!能够孝敬双亲、身体健康、处在和平的土地、内心安宁,衣食具足……均无限宝贵,但我们往往没有认真去感受过它的价值,直到失去才恍然大悟。

那么,怎样才能感受到自己拥有的至宝呢?我认为,就是当你静下来,去除贪欲、瞋恨的时候。

数据源:香港佛教联合会 《佛联汇讯》第263期 2024年2月

《大方广佛华严经》第十七讲

耀智大和尚对经文「一一毛端,悉能容受一切世界而无障碍,各现无量神通之力,教化调伏一切众生」,进行慈悲开示,讲述了细小的「毛端」,如何能容纳世界,芥子纳须弥。世间万法,有时是需要从「事」上来理解,事中有理,理中有事。如果明白其中之理,便能事理圆融,理事无碍。对于须弥纳于芥子之中,须弥不减,芥子不增其中的道理,便很容易明白了。

耀智大和尚为大众慈悲开示

身遍十方,而无来往,智入诸相,了法空寂。三世诸佛所有神变,于光明中靡不咸睹;一切佛土不思议劫所有庄严,悉令显现。

「身徧十方,而无来往」,诸佛如来的法身是徧满十方的,所以没有来,也没有去。「智入诸相,了法空寂」,说明诸佛如来的智慧能随顺一切相,能明了法本来是空寂。因为性静,所以为寂,因为相无,所以为空。因为诸大菩萨「智入诸相」,所以诸大菩萨能把三世一切诸佛所有的神通变化,在光明里能看见这种神变。又能看见一切佛土,以及过去无量劫三世诸佛所有的庄严,都显现出来。这就是「三世诸佛,所有神变,于光明中,靡不咸覩。一切佛土,不思议劫,所有庄严,悉令显现」。

数据源:广州市大佛寺

如何成为快乐、幸福的人

如果一个人想得到永久的幸福,永恒的快乐,就必须训练和培养「八风不动心」的深厚涵养,「八风」是指世间利衰毁誉,称讥苦乐的憎爱之风,可以扇动和惑乱我们淡泊宁静的心。「利」是指得到了有益之事,「衰」是指失去了可意之事,「毁」是在人后受到了诽谤,「誉」是指背后得到了赞扬,「称」是在人前被推重赞叹,「讥」是指当前被讽刺讥嫌,「苦」是为恶因缘所逼迫,「乐」是得好因缘而愉悦。

举凡世间苦乐爱憎,都是缘起缘灭,过眼烟云,只不过是我等凡夫俗子,只计较眼前利益而被障蔽而已。君不闻「事非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红」者哉!所以,在人生的长河中,对待「八风」当如观镜花水月,毫不动心。

理解「无忧无污染」的无我境界

如果一个人要得到永久的幸福,永恒的快乐,就必须理解「无忧无污染」的无我境界。「我」包含了自有、独一、常住的三种意义,世间一切事物之出现,都必须依靠众多因缘和条件,比如种子要发芽生长就必须依靠泥土、水份、阳光和适宜的温度,离开这些条件,种子就不能生长,芽就不能出生,所以世间任何事物都不能自有自生,必须假诸条件。无我的观察就否定了「自有」的概念,世间一切事物的存在,都必须依靠众多的因缘和条件,比如一个人要生存,就要依靠社会,需要父母的养育,师长的教导,同事的提携,首领的关怀;需要勇于开拓的信心,赖以求生的技能,需要获取财富的工作,依之休息的环境,离开了这些条件,人就无法生存,无我的观察否定了「独一」的概念。

体解「无忧无污染」的无我境界

世间一切事物都在刹那,刹那中无常地变化,君不闻「人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全」。古来人有生必有死,物有成必有坏,没有亘古长存的事物,此则不易之定律。无我的观察就否定了「常住」的认识,永远不变的概念。我们应该这样观察,世间的荣辱悲欢,世间的苦乐成败都是不同条件的聚合与转换,没有一个实实在在的荣或辱,成和败,我们又何必在逆缘中怨忧恼恨,又何必在顺境中得意欣喜,而让本来清净的心被外境的好恶所牵引污染呢。所以,体解「无忧无污染」的无我境界,是人生的最终归宿。

领略「宁静无烦恼」的本地风光

如果一个人想要得到永久的幸福,永恒的快乐,就必须领略「宁静无烦恼」的本地风光。一切事物的本性是常常时,恒恒时安住无为,寂然宁静的。也就是说,遍一切处的不可须臾离的真理是湛然清净的。就如同映照万物的铜镜,无论世间万象生住异灭,千变万化,而铜镜的本体却从来都没有生灭变化过。铜镜的本体不随万象生灭变异,所以是宁静的,不被万象生灭变异的现象所扰乱,所以是无烦恼的,当一个人悟入这种天然的本地风光时,一切的幸福快乐都在其中,因为一个人越接近真理,他就越宁静幸福,他就越怡然快乐。佛法的修证最终要以证入「宁静无烦恼」的本地风光为究竟。这是佛法的归宿,可以说,伟大的佛法由「宁静无烦恼」的本地风光而开演,引导一切众生还归于「宁静无烦恼」的清凉境界。

如果一个人「八风不动心」,契入「无忧无污染」的无我境界,领略「宁静无烦恼」的本地风光,他就是最幸福的人,就是最快乐的人,就是最吉祥的人。

「八风不动心,无忧无污染,宁静无烦恼,是为最吉祥。」

本文选自耀智大和尚《吉祥经》讲记

数据源:广州市大佛寺