恒常学习

善用其心:出世法中 速疾而往

事讫就水 当愿众生 出世法中 速疾而往 。出世,或称出世间,超出世间之意,即出离有漏系缚之无漏解脱法。为「世间」之对称。世间若指世俗之事,则出世间即指佛法;世间若表有漏(烦恼),则出世间即意谓解脱。亦即一切生死之法为世间,涅盘之法为出世间。于苦、集、灭、道四谛中,苦、集二谛为世间法;灭、道二谛为出世间法。又为解脱而修之四谛、六度等,皆称为出世间法。

事讫,这里指大小解以后,将要用水洗净的时候,菩萨就要发愿,愿一切众生,身体既然都要洗净,那么于出世法中,更当速疾而往,也就是发愿众生都能迅速了生脱死,去此五浊恶世,不再迷恋幻躯而受此不净。

善用其心

〈净行品〉是八十卷《华严经》的第十一品,此品请法主智首菩萨向文殊师利菩萨提问:作为菩萨,如何清净身、口、意三业,自利利他,成就佛道,共一百一十个问题。

文殊菩萨则以「善用其心」一法,总答智首菩萨的提问,指出若能在生活善用己心,身、语、意三业都会清净,又分别提出了一百四十一条愿行,指导凡夫念念不离众生,把握当下随事发愿。

心为一切法之本源,用于善,则善,用于恶,则恶。让我们一切学习实践菩萨清净愿行,触事留心,随时发愿,善用己心,早成佛道。

图片及数据源:杭州灵隐寺

「放下无求」- 佛教「舍无量心」的修习

我们的烦恼,很多时是因为我们与别人比较,跟自己的过去比较,觉得这世上存在很多不平等的事情,但简单如衣服的颜色,食物的味道,并没有一定的标准,而臭如粪便,都可以用作施肥,所以很多时烦恼是自招的,与别人无由。

有一个襌的故事:『有两个小和尚为了一个问题而发生争执,甲和尚到老和尚前阐释他的道理后,老和尚说他是对的,甲和尚开心地离去了 ; 之后乙和尚也到老和尚面前申诉,老和尚也作了相同的回应,指乙和尚是对的,乙和尚也满心欢喜地离开了。其后,在傍的小和尚却充满疑惑地问老和尚,为甚么他们两个都没有错呢?而老和尚的答案就是小和尚也是对的』。「执着」正是烦恼的来源,人时刻都在跟自己,跟别人比较,觉得我们得到不平等的对待,只有修习「舍」心,便能真正做到放下自在了。

作者:陈家宝医生

私人执业妇产科专科医生

于2011年取得香港大学哲学博士学位(香港大学佛学研究中心)。

在港大修读时,曾任香港大学学生会佛学会第一届主席。

数据源:mind2spirit

盂兰节 可怕吗?

踏入农历七月,传统鬼月,七月十五就是盂兰节,一个好似神秘又诡异的日子,在佛家看来,却是承载着信仰、孝道以及对生死奥秘的沉思。

听过佛教经典《佛说盂兰盆经》中「目连救母」的故事吗?神通第一的目犍连尊者,以天眼通看见亡母堕入饿鬼道,咽喉细如针孔,无法进食,饱受饥渴之苦。他心疼不已,运用神通力将饭食送至母亲面前,不料食物入口,即化为火炭。

目犍连无助地向佛陀求助,佛陀开示:单凭个人的力量,难以化解亡母的业障,只有藉助十方僧众殊胜的功德力,在结夏安居结束、身心清净的农历七月十五日,备齐百味饮食、五果、香油等,置于盆中,用来供养十方僧众,藉其集体修行之力回向亡者,方能解脱饿鬼之苦。目犍连依教奉行,虔心供养,终使母亲脱离饿鬼之苦。

「目连救母」不仅是孝道的体现,也揭示了盂兰盆法会供养僧众、回向先人的原始精神。随之在民间流传,逐渐演变为广泛地普渡一切无人祭祀的孤魂野鬼的习俗。从佛寺庄严的「盂兰盆供」、「放焰口」法会,到民间街头巷尾,摆设香烛、供奉食物、焚烧纸钱和纸扎供品,这种「资助」亡者在另一方世界的用度,展现了拜祭者对众生「老吾老以及人之老」的悲悯之心。

七月的夜晚,当你见到路边,有人虔诚地摆上一份祭品、点燃一炷清香时,不必再慌张闪躲。要知道,那是一份对「未知」世界的敬畏之心,也是对已逝之人深沉的怀念,推己及人普济孤魂的恻隐之心。

盂兰节的核心精神——「孝亲」与「慈悲」,提醒着我们:生命有限,即使有神通也无法改变因果业力,生前就要多积攒善业;不仅对父母长辈长存孝心,也应扩展为对一切无助生命的无私关爱。能做到超越血缘的慈悲回向,才是真正的孝慈。

作者:黄婉曼

佛学研究硕士。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。

抱有错误的认知 修行便会南辕北辙

原文:昔有愚人,头上无毛。时有一人,以梨打头。乃至二三,悉皆伤破。此时愚人默然忍受,不知避去。旁人见已,而语之言:「何不避去,乃住受打,致使头破?」愚人答言:「如彼人者,骄慢恃力,痴无智慧。见我头上无有毛发,谓为是石,以梨打我,头破乃尔。」旁人语言:「汝自愚痴,云何名彼以为痴也?汝若不痴,为他所打,乃至头破不知逃避?」

译文:从前有一个愚人,是个秃头。一天,一人看到他,恶作剧地用梨砸他的头,砸了一个又一个,打得他头破血流,可他却默默忍受,也不避开。

旁人看了对他说:「你为甚么不躲开,只是站在那里挨打,一直被打到头破血流?」

愚人回答:「像他这种人,傲慢无礼、四肢发达却没有智慧,看我头上没有头发,就以为是石头,拿梨来打我,所以我的头才被打破了。」

听的人又好气又好笑地说:「是你自己愚痴!说甚么那个人愚痴?你要是不蠢笨,能被他打到头破血流,都不知逃避呀?」

「正確的认知和判断,决定正确的行为」

故事中的愚人,为何不躲避被砸?盖因他对自己的处境缺乏正确的认知,将遭遇的境况归咎为他人的错谬,没有意识到自己可以采取行动避免伤害。

日常生活中,类似的「甩锅」行径比比皆是——考试不及格?怪老师出题太难;上班迟到?怪地铁开得太慢;减肥失败?怪美食的诱惑……

可见,正确的认知是多么重要!如果认知存在问题,无论是顺境或者违缘,都可能给我们引入烦恼业海中——顺境会让人得意忘形,逆境又会让人一蹶不振。正如法量大和尚开示所言:「正确的认知和判断,决定正确的行为;错误的认知和判断,决定错误的行为。正确的思想和行动带来幸福美好的心情;错误的思维与行为带来痛苦忧恼的结果。」

当我们不再产生颠倒的认知,不再错将「愚昧的忍受」误解为「力量」,时时刻刻从检点自身身心现象开始,于日常工作生活中善观缘起,以「自护护他」的正念正知,培育明智敏锐的洞察力,以清明的理智与慈爱的情怀,保持正确的思维和抉择,才能实现生命向上向善的改善,才能保持内心的宁静与清醒、明智与勤勇,才能持久地、正确地热爱自己与关怀他人。

图片及数据源:广州六榕寺

佛教四大菩萨 他们的坐骑有甚么意义?

佛教中的四大菩萨分别是:文殊菩萨、观音菩萨、普贤菩萨、地藏菩萨。而这四尊菩萨的坐骑都是完全不一样的,都有其象征意义。

文殊菩萨的坐骑

《文殊般涅盘经》里说:佛灭后四百五十年,文殊到雪山,为五百仙人宣扬法化。文殊菩萨的形象,一般是手持慧剑,骑乘狮子,比喻以智慧利剑斩断烦恼,以狮吼威风震慑魔怨。文殊菩萨坐骑青狮有何含义呢?狮子是百兽之王,一切野兽都怕狮子,而所以文殊菩萨坐骑代表着无所畏。以此来形容诸佛菩萨说法无畏,能降伏一切邪魔外道。也用狮子吼喻佛教威神,发大音声,震动世界。所以,文殊菩萨坐骑是狮子告诉我们,文殊菩萨的智慧是真正的大勇猛智,能断诸无常。

普贤菩萨的坐骑

普贤菩萨的坐骑是灵牙仙的六牙白象。与骑乘狮子的文殊菩萨,同为毗卢遮那佛之胁士,合称为华严三圣。普贤菩萨骑六牙白象,是表菩萨之大慈力。白色表清净无染,白象代表愿行殷深,辛勤不倦。在大威势中,能够清净无染,这才是菩萨的行持。六牙,表示六波罗蜜──布施、持戒、忍辱、精进、禅定、慧智。六牙白像是菩萨所化,以表威灵,象征“愿行广大,功德圆满”

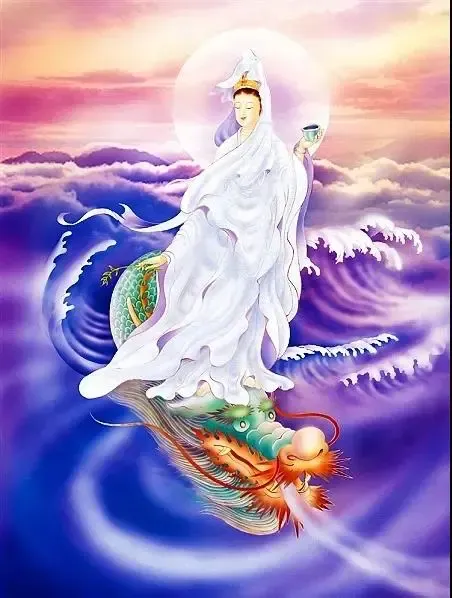

观音菩萨坐骑

观音菩萨坐骑的是金光仙的金毛犼,又名朝天吼。犼,俗称为望天吼,朝天吼。传说是龙王的儿子,有守望习惯。华表柱顶之蹬龙(即朝天吼)对天咆哮,被视为上传天意,下达民情。

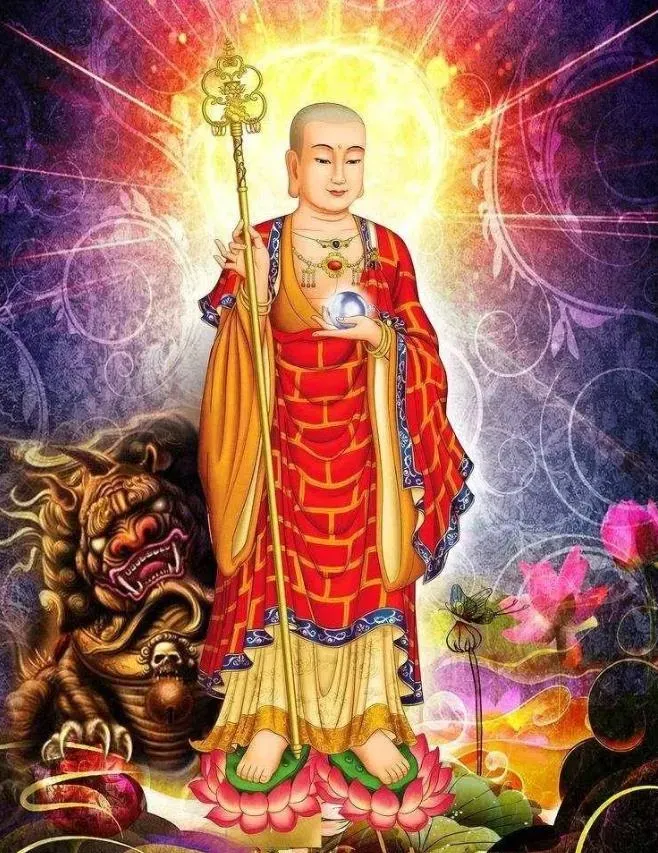

地藏菩萨坐骑

地藏菩萨的坐骑像一头形似狮子的怪兽,名号曰:谛听。金地藏卓锡九华,立志修行,因有谛听昼夜相随,处处逢凶化吉,终成佛法。佛教尊称谛听为神犬,后人缘其晓佛理,通人性,避邪恶,视为吉祥的象征。

从造型看谛听,它的独角是象征着能接受宇宙之信息,其二能起到护身保险之用,它的犬耳是听宇宙之音讯、传递给信者分辨是非。它的龙身示为吉祥如意。它的虎头表示智勇,有困难勇往直前,决不退让。它的狮尾表示有耐性、有雄心,办任何事坚持就是胜利。它的麒麟足视为四平八稳,与人为善、和睦相处、为善为宝。

图片及数据源:上海隆庆寺

食存五观

佛教寺院的僧众吃饭的地方,一般情况下称为斋堂,而有些寺院却称为「五观堂」,简称「观堂」。僧众吃饭,也称「过堂」。

对于「过堂」一词,大家可能从生活或者电视中了解过,指的是诉讼当事人到公堂上受审。但在佛门中,「过堂」就是「吃饭」,这是中国汉传佛教丛林中特有的仪制,早、午斋两次过堂,是将进食视为一种重要的修行方法,在僧团生活中占有重要的地位,是佛教思想和礼仪的统一。

为什么要称五观堂呢?因为出家人在吃饭的时候,要作五种观想:

第一:计功多少,量彼来处——施主一粒米,大如须弥山,要思量每一粒粮食都来之不易,如果不好好修行,粒米难消;

第二:忖己德行,全缺应供——当自策自励,不懈怠一日,不妄食一餐;

第三:防心离过,贪等为宗——对美食不起贪心,对劣食不生嗔心,以平等心待之。众生的过患,以贪为根本,如果没有贪心,则诸患不生,修行之人,常念心中过患,使其远离过恶;

第四:正事良药,为疗形枯——饮食就如良药一般,能治疗身体饥渴的疾病。车子有油才能发动,身体也是如此,吃饭只是为了维持体力,用功办道,不应在食物上起分别好恶之心;

第五:为成道业,应受此食——饮食可以营养身体,资益道业。要借假修真,少食容易饥饿,体衰力弱,难成道业;但是如果贪多,也容易产生各种疾病。所以必须饮食适量才能资身修道。

「五观若明千金易化,三心未了滴水难消。」常存惭愧心,莫失正念,不说人我是非,散心杂话。思量食物的来之不易与众生的苦痛艰辛,产生感恩心、慈悲心、出离心和菩提心。止语端坐、正念受食、威仪寂静。用斋前后念诵《供养偈》与《结斋偈》,表示普同供养佛法僧三宝及法界有情,吃饭时应当提起正念,食存五观。这就是在寺院用斋的礼仪。

「二时临斋仪」

「二时临斋仪」在佛门中俗称「供养偈」和「结斋偈」,是出家人在早斋和午斋前必须念诵的偈咒。内容如下:

「供养清净法身毗卢遮那佛,圆满报身卢舍那佛,千百亿化身释迦牟尼佛,当来下生弥勒尊佛,极乐世界阿弥陀佛,十方三世一切诸佛,大智文殊师利菩萨,大行普贤菩萨,大悲观世音菩萨,大愿地藏王菩萨,诸尊菩萨摩诃萨,摩诃般若波罗蜜。

粥有十利,饶益行人。果报无边,究竟常乐。(早斋念诵)

三德六味,供佛及僧,法界有情,普同供养,若饭食时,当愿众生,禅悦为食,法喜充满。(午斋念诵)

法力不思议,慈悲无障碍,七粒遍十方,普施周沙界。唵,度利益莎诃。(七遍早斋出生用此偈咒)

大鹏金翅鸟,旷野鬼神众,罗刹鬼子母,甘露悉充满。唵,穆帝莎诃。(七遍午斋出生用此偈咒)

汝等鬼神众,我今施汝供,此食遍十方,一切鬼神供。唵,穆力陵莎诃。(侍者出生送食默念此偈咒)

萨多喃,三藐三菩陀,俱胝南,怛侄他,唵,折隶主隶,准提娑婆诃。所谓布施者,必获其利益,若为乐故施,后必得安乐。供佛(饭食)已讫,当愿众生,所作皆办,具诸佛法。」

数据源:广州大佛寺

佛陀为何能以慈心对待想要伤害自己的提婆达多?

佛在王舍城时,告诫提婆达多说:「你不要对如来起祸害之心,这样是自取损失,会遭遇不吉祥的事,自己承受痛苦。」比丘们说:「稀有,世尊!提婆达多对于如来您,经常生起恶心,世尊您却长久地对他慈心怜悯,柔和地与他谈话。」

佛说:「不但是今天这样,过去也一样。那时候,迦尸国的波罗柰城,有一个大龙王,名字叫瞻卜。他总是在适当的时候下雨,使庄稼得以成熟。每月的十四、十五两天,他变化成人的样子,受持五戒,并且布施财物,听闻佛法。

「当时从南天竺国来了个咒师,竖起箭持诵咒语,取走了瞻卜龙王。当时天神告诉迦尸国王说:『有个咒师把瞻卜龙王带走了。』迦尸国王立即派出军队追赶咒师。那个婆罗门就又念咒,使得国王的军队都不能移动。迦尸国王拿出很多钱财给咒师,才赎回了龙王。

「婆罗门咒师第二次又来用咒要劫取龙王,龙王的眷属们见状便兴云降雨,雷电霹雳大作,想杀了婆罗门。龙王慈心对众龙说:『不要害他性命,好好地劝慰他让他明白事理,放他回去。』

「第三次咒师又来了,众龙等想即刻杀了他,龙王就遮挡保护咒师,不让眷属杀了他,立即放他回去。

当时的龙王就是现在的我,当时的咒师就是现在的提婆达多。我作龙王的时候尚且能发慈心,多次救济他,何况今天,怎会不慈心对他?」

图片及数据源:杭州灵隐寺

面對物欲 應無所住?

社交媒体上,总会呈现美好的事物,不断展示着「你必须拥有」的美好生活;每个唯美的画面似乎都在暗示:我们的生活需要更多的追逐,以致于让人容易产生羡慕而又焦虑的情绪。但其实这背后,正藏着《金刚经》「应无所住而生其心」的古老解药。

《六祖坛经》记载惠能悟道时说:「本来无一物,何处惹尘埃?」这句偈语不是要人舍弃所有,而是教我们看破「拥有」的幻象。凡所有相皆是虚妄,对一切物欲、一切事物不执着、不留恋,才能生出清净心、菩提心。

「生其心」的积极性,体现在将消费转化为觉知训练。苹果创办人乔布斯常年穿黑色高领衫,却打造出改变世界的高科技产品。真正的无住生心,不是拒绝物质,而是像耍太极般,在「需要」与「想要」间保持灵动的觉知。

将「正念消费」化为日常仪式,下次购物时,不妨试着观察欲望升起的生理反应。购物前,先将商品放入虚拟购物篮,三天后若仍心心念念,再去结账。这不是压抑欲望,而是给觉性发芽的时间,便往往会发现多数冲动如朝露消散。

当我们学会在物质洪流中保持觉知的锚点,每个打开购物网站的瞬间,都能成为照见本心的禅堂。在娑婆中「心无所住」,也就不会轻易受到物欲、利益、得失、是非的影响,而迷失自己了。

作者:黃婉曼

佛学研究硕士。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。