恒常学习

四位高僧和母亲的故事 (下)

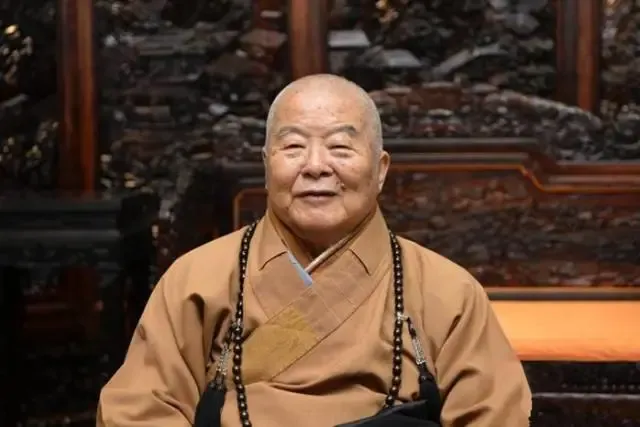

星云大师先后在世界各地创建200余所道场,并创办美术馆、图书馆、出版社、书局、中华学校、佛教丛林学院及大、中、小学等数十所。曾主编《人生》、《今日佛教》、《觉世》月刊等佛教刊物。为佛教在全世界弘化做出了巨大贡献。

星云大师垂泪忆母

忆及母亲,大师说,她很伟大,是开通开明的人。

大师的母亲长于贫困之家,不曾识字,但儿时却受香火戏剧及古故事熏陶,通大体、识大义。虽不曾入学,却对于成语诗词也能运用自如。这在一件事上能看出来,大师赴台之后将母亲接到台湾静养,老太太依然能精神矍铄的为信徒们讲「劝世文」:「有一个儿子在外经商,写了一封家书给妻子,信中对妻子说:‘秋海棠身体保重,金和银随意花用,麒麟儿小心养育,老太婆不要管她。 』哪知这封信,作妻子的秋海棠没有收到,反而给他的高堂老母收到,因此作妈妈的回了一封信给儿子:「秋海棠病在床上,金和银已经花光,麒麟儿快见阎王,老人家越老越壮。」奉劝在家的信徒要谨奉孝道,好为人子。

大师的母亲好为人解决纷争,甚至有时能救人性命。1937年大师十岁,七七事变之后,中日战争爆发,国军几乎每天都到民宅里搜寻壮丁。有一天,大师二舅父也被抓走了,大师母亲就向当地的警察局申诉:「我兄弟上有老母,如果你抓走了他,一家孤儿寡母,无人维持生计,只有统统到你家去生活。」警察局长闻言,立刻放了二舅父。许多人以为大师母亲有甚么背景,纷纷朝她前面一跪,央求她搭救亲人,后来有些人竟然也让她救了出来。

遇到对方恩将仇报的情况,大师母亲也总能本着不卑不亢的态度,大事化小,小事化无。大师回忆到,邻居一位姓解的老先生在家里被水桶绊了一跤摔死了,由于无钱办理后事,全家坐困愁城,当时大师母亲好心承诺为其购买棺木,立即搭船到城里备办所需,就在回程的船上,才听说解家的儿子解仁保因为贪财,找了很多人将尸体抬到大师家里,想要嫁祸于大师父亲。大师母亲立即退回寿衣、棺木,回到家中,见邻人的尸体已腐烂发臭,血水都流了出来,大师父亲随后被巡捕逮往扬州收押了,但是大师母亲仍然不慌不忙,一如平常般料理家务。当案子被送往苏州高等法院时,因为解家无人敢出面,而大师母亲在回答法官的问话时,不但简明扼要,而且神态自若,所以当下就被宣判无罪。

数年之后,大师出家在焦山佛学院就读,大师母亲竟然不念旧恶,来信要大师为解仁保找一份工作。当时大师出家师父志开上人有感于大师母亲宽大的胸襟,将解仁保找来,在寺院里从事打杂的工作。这件事对大师影响很大,母亲能拥有如此博大的胸怀,做儿子的自然不能再因小事斤斤计较。

大师1949年,组织僧侣救护队在风雨飘摇中渡海赴台弘法,从此与母亲被一道海峡切断,久无音讯。直到1978年,在慈容法师等人帮助下,才又跟大师母亲联系上。但是直到1989年大师才有机会在南京再次见到了母亲。大师之后曾千方百计将老人家迎奉到日本、台湾、美国等地会面、小住。每次大师问母亲:「住得还习惯吗?」大师母亲总是说:「江都是家,台湾是家,美国也是家……,到处都是我的家,我在自己的家里,还有甚么不习惯的?」再问她:「喜欢甚么?」她回答:「不爱吃,不爱穿,就爱大家聚在一起。」

大师母亲说喜欢聚在一起是有原因的,大师虽然能将母亲接到身边,但是因为长年在外弘法,做「空中飞人」,与母亲自然是聚少离多。母亲过世后,一次采访中大师回忆道,「再次见到儿子,母亲的心情很不平静。她说她老了,她不要看世界了,只要看儿子就好了。就一直想念我啊,要我一直跟随她啊。但是我不行,我有很多事啊,很多任务啊,母亲以外还有很多天下众生 。」说到

这里,已近百岁的大师已然垂泪。

拭去泪滴,大师继续说道「母亲是一个开通开明的人,终究她也能谅解。所以,后来她跟我到台湾去的时候,在佛光山一个几万人的集会上,干脆说:『我也没有东西送你们各位,我就把儿子送给你们了! 』我只有跟她开玩笑说你已经把我送给人了,以后就不要想念我了来安慰她哩。」

大师母亲西去之后,佛光山的徒众们为表怀念,还成立了「老奶奶纪念馆」。大师抱着乐观其成的态度接受了。这是因为大师母亲生前的言行完全符合佛光山「给人信心,给人欢喜,给人希望,给人方便」的精神。

数据源:广州光孝寺

四位高僧和母亲的故事 (上)

近代高僧印光大师撰成《佛教以孝为本论》,标明佛教同样以孝为本。其实在历代高僧中,就算从世俗角度看,也有很多至孝之人,下面讲述几个故事,让大家了解古今高僧孝行,学习并践行孝道。

念佛度母——宗赜禅师

宋代长芦宗赜禅师,湖北襄阳人,自幼丧父,他的母亲陈氏,把他带往舅父家中抚养。少年时代,读诵儒书,博通世典。二十九岁,忽然觉悟人生的无常,立志修学佛法,礼长芦秀禅师出家,参通玄理,深明宗要。

想到母亲养育的深恩,当图报答,就迎接母亲在寺内方丈东室,朝夕侍奉,除了供养丰富的物质外,更恳切地劝导母亲念佛,修学净土法门,过了七年,他的母亲在念佛声中,安详生西。

禅师曾着劝孝文行世,共一百二十篇,前一百篇,说明物质的奉养,是世间的孝,后二十篇,说明劝父母修净土,是出世间的孝,往生西方上品上生的果,当以孝养父母为先。(取材自净土圣贤录)

莲池大师有言:「人子于父母,服劳奉养以安之,孝也;立身行道以显之,大孝也;劝以念佛法门,俾得生净土,大孝之大孝也。」据此而论,那么像宗赜禅师的念佛度母,可说是「大孝之大孝」 的典型了。

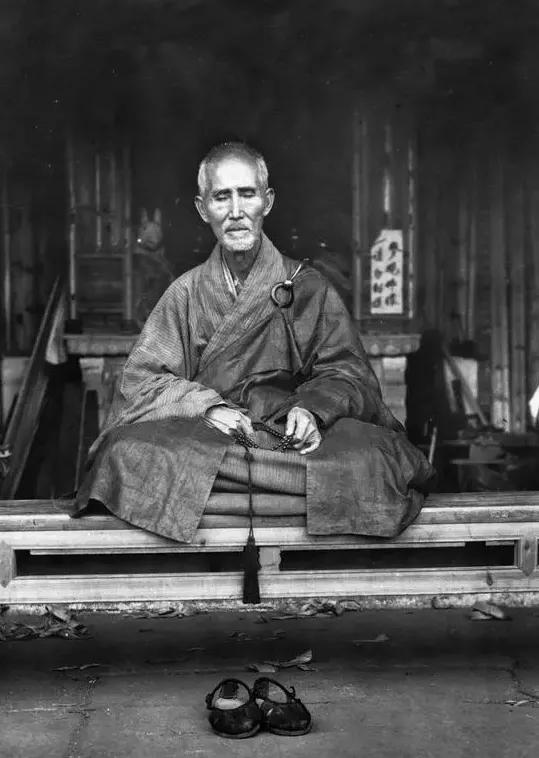

虚云禅师苦行报母

虚云老和尚父亲玉曾任福建省泉州府知府之职,为官清廉,爱民如子。年逾四十,膝下依然无子。夫妇到城外观音古寺求子。内心十分虔诚,回府之后,夫人果然怀孕了。待到十月期满,老和尚父母同梦一位老者,长须青袍,头顶观音,跨虎而来。二人惊醒之后,胎儿便降生了,一看却是一个肉团,老和尚母亲当时便因为惊吓而气绝。父亲便差人将血球丢到河里。第二天,有卖药翁经过河边,见到血球,破开之后竟是嗷嗷待哺的婴儿,即虚云老和尚。一番打听之后,又送回家。就这样,老和尚并未见到其生母,是由继母抚养成人的。

虚云老和尚十九岁出家,勤修道业。常念及「我生不见母,母亲因生我而死,大恩不能忘怀。」为了报答母亲生育之恩,他一心发愿朝拜五台山礼文殊菩萨,以此功德,回向母亲,希望母亲早脱轮回。光绪八年(1882年)七月一日,老和尚自普陀法华庵起香,三步一拜,初开始时,有偏真、秋凝等四僧附香,渡海由宁波登陆,向北前进,过了苏州、常州,天候渐冷,四位附香者先后退出。只有他他一个人坚持礼拜前进。老和尚经南京渡江到浦口,在塞拉利昂寺挂单过年。过了春节,再由塞拉利昂寺起香,经苏北入河南,经嵩山少林寺、洛阳白马寺,到了腊月,拜到黄河边的铁谢渡。渡过黄河,因为错过宿店了机缘,在路边一个茅棚中度夜。后半夜大雪纷飞,黎明后积雪已经盈尺,过往无人,他在茅棚中枯坐念佛,饥寒交迫,日复一日,到了第六日终至陷入昏迷状态。后来得到一个叫「文吉」(实为文殊菩萨化身)的乞丐相救,得以继续前进,拜到豫北怀庆府,在洪福寺挂单过年。正月初二再起香前进,拜到五月底终于拜到五台山的显通寺。自光绪八年七月由南普陀起香,到十年五月到显通寺,途中足足跪拜了二十三个月。两次冻卧冰雪中,感文殊菩萨化身为文吉乞者,两度救他脱险,经历两年之多方才到达五台,达成了报母恩的夙愿。

后来老和尚又念未见母亲现身,不知是否离苦得乐,于是在阿育王寺拜释迦舍利。每天礼忏若干拜,一心求见母亲一面。随后又在阿育王寺燃去指头供佛,求见母亲。结果一天在梦中见母现身。梦中有人对他说:「你求见你母亲,这就是你的母亲,要见快看。」老和尚抬头一看,只见空中有一夫人,骑在龙身上,有很多龙神护佑,飘然上升而去。

虚云老和尚为报母恩,苦行五台、燃指供佛,最后虔诚祈请,在梦中得以亲见母亲乘龙而去。老和尚行举,虽非子风母旁之平常奉孝,却以一个佛教徒独有的方式,展现了可歌可泣、令人震撼的行孝之心。

本焕长老燃臂孝母

本焕长老一生跌宕,充满传奇色彩。法师曾刺舌根、手指血抄经,抄《楞严经》10卷,《地藏经》3卷,《普贤行愿品》19卷,长达20万字,古今罕见,足见长老愿力之大。长老的另一为人所传颂的故事是「燃臂孝母」。

1948年4月,春意正浓,正在上海普济寺参修的本焕长老突然接到母亲病重的消息。接到消息后,本焕长老顾不及悲伤,马不停蹄的赶回湖北新洲,到离家最近的报恩寺挂单结夏安居。

在报恩寺挂单期间,本焕长老坚持每天清晨坐禅,早斋后步行15里回家照料母亲。晚上星夜赶回报恩寺研读三藏,并日日施放焰口,以为母亲祈福。在之后的5个月内,本焕长老只要在家,几乎寸步不离的陪侍在老母身边,端茶奉水,喂药敬食,分分寸寸都照顾的体贴入微。

日日的对佛祈请,细致的床边照料,却依然难敌业力现前的事实。母亲临终时,本焕长老将半寸的灯草三根扎在一起,蘸上香油,点着火放到胳膊上燃烧,以肉身供养诸佛菩萨,忏悔自己的业障,并将功德回向母灵,以此超度母亲亡灵,报答慈母的养育之恩。母亲在本焕长老虔敬的祈愿中,安详的往生了。母亲西去后,本焕长老在母亲坟前搭一灵台,双膝跪在母亲床前,日夜诵《地藏菩萨本愿经》,连续守孝四十九日,为母亲超度。本焕长老「燃臂孝母」的美名当时便远播乡里。

在后来的一次采访中,本焕长老被问及为何选择用这种方式为母亲送终的。本老答道:「这个色壳子是父母生养的,在上面点灯供佛,就是要报答母亲的养育之恩。」本老晚年每当捋起袖子,燃臂时留下的疤痕历历在目,不只前臂有大块的疤痕,整个手臂上都还清晰的留着烈火燎烤过的印记。

当年,本焕长老初在高旻寺出家时,一次到武汉,返程时顺道回家看望母亲,母亲对本焕长老说,你皈依了,不如大家都皈依,母亲也皈依。本焕长老说,我过去是你的儿子,现在是佛子。母亲看他出家意志坚定,也便默认了。

都言儒家讲究孝道,以为弃家离去便是对父母的大不孝。其实不然,本老讲到:「佛家不是不讲孝,是讲大孝。为国家众生排忧解难,这是大孝;大孝中包括了孝顺父母的小孝。释迦牟尼佛教导我们要孝敬父母,他自己对父母也很孝顺,成佛了还跑去看他妈妈。如果和尚不孝顺父母,那是他不懂道理。我们是父母生养的,父母是我们的佛,没有父母,我们怎么成佛呢?佛家特别崇尚报四重恩:报国土恩、报众生恩、报父母恩、报佛恩,父母恩德最大、最大、最大,父母的恩德难报。」

数据源:广州光孝寺

释迦牟尼佛诞日 中国各地有甚么习俗?

我今灌沐诸如来,净智庄严功德聚。五浊众生令离垢,同证如来净法身。《浴佛偈》

史书记载释迦牟尼佛生于周昭王二十四年(公元前1027年),是迦毗罗卫国(今尼泊尔境内)王子。传说降生时一手指天、一手指地,大地为之震动,九龙吐水为之沐浴。

在中国古代,朝廷和民间都会在四月初八举行各种活动,当然各个时代内容不尽相同,比如明代朝廷起初赐群臣食「不落夹」(蒙古音译),至嘉靖年间,改赐百官在午门食麦饼宴。清代广州地区人们采面荭榔、捣百花叶做成饼,并在江上陈列龙舟,称为「出水龙」。

各种记载都说到,四月初八这天,各地百戏毕集,四方来观,到处人山人海,不仅满足了人们精神的享受,还促进了商业贸易的发展。

古代民间还有一个非常有意思的习俗,人们平日诵一声佛拈一颗豆,把拈过的豆都收藏好,等到四月初八就把攒的豆煮熟,在路上碰到人就送一颗,并请对方也念一声佛。这个民俗认为,拈豆诵佛是结来生缘,这么多相识和不相识的人,通过这个亲切简单的仪式,共同祈盼来生成为亲人、朋友,真是非常浪漫的做法。

现在世界各国各民族的佛教徒都有各式各样不同的庆祝活动纪念佛陀诞辰,其中最广为人知的就是「浴佛」。因此,佛诞日也被称为「浴佛节」或者「灌佛节」。

在中国,信众会到寺院,参与浴佛、献花、献果、供僧、供舍利等等节目。有些地方传统会将佛像请到街上游行,置于大象上,或以花车乘载。寺院会开放让信徒进香、礼拜佛像、供养僧众。华人地区,常会引入世间庆祝的习俗,如舞龙舞狮,张灯挂彩,甚至燃放炮竹。

吃栾茜饼 游街庆祝 广东沙溪

每年的农历四月初八。沙溪镇家家户户吃栾茜饼,然后到街上观看万众参与的大型游街庆祝活动。浴佛节巡游日,象角、圣狮、龙聚环三个村出动10条大小金龙、银龙和木龙,1只彩凤、20头醒狮、50个少女花篮。还有仙女散花、彩旗、锣鼓等队伍,共2000多人。这些民间艺术团队,分成两支队伍游街,在周围几个村地域活动,当地人把这种喜庆大游行叫做「出高兴」,欢迎来自远近的客人欣赏、参与活动。

各石窟 寺院传统文化展 甘肃天水

天水的佛事活动历史悠久,尤以每年农历四月初八日的「浴佛节」最为有名。这一天,麦积山石窟、甘谷大像山石窟、华盖寺石窟、武山水帘洞石窟、木梯寺石窟、秦城区的南郭寺、北道区的净土寺迎来成千上万的游人,组成了天水传统庙会的一大人文景观。各石窟、寺院在举办佛事活动的同时,还开展各种文艺娱乐活动,举办旅游商品和书画展销等活动,丰富了节日的内容,既满足了群众的信仰需求,又引导人们接受传统文化的熏陶和教育,在积极健康的气氛中进行游乐活动。

遍走间巷 募化人家 福建泉州

「此地古称佛国,满街都是圣人」,每逢浴佛节,泉州的寺僧们要于四月初一日遍走间巷,募化人家,名曰「洗太子」。至初八这一天要举行「浴佛法会」,全寺僧侣和信众们要用香汤为洗浴,作为佛诞生的纪念。是日,民间无子者,可用薄饼供九子母以乞子。

舞醉龙 · 澳门

在澳门,浴佛节又称醉龙节,是澳门民间风俗节庆的重要节日之一。相传数百年前广东香山县瘟疫肆虐,药石无效,乡民便携着佛陀像,求助佛陀。途经河岸时,突现一条巨蛇,幸遇一位僧侣砍杀巨蛇成三段,然后抛掉河中。血染河水,及后乡民喝过河水竟可除病去瘟,众人皆认为是佛陀降龙化灾,于是便创出舞醉龙来纪念此事。

游园泛舟 载歌载舞 西藏

蒙古族、藏族地区以四月十五日为佛诞日,即佛成道日、佛涅盘日,故在这天举行浴佛仪式。藏传佛教同样重视这一节日,称为「四月法会」,一般活动要延续好几天,包括诵经、跳欠(也称为跳布扎、跳法王舞、跳神等)、到各个佛殿拜佛等,而泼水的习俗,仅在年轻的僧人之间进行。萨噶达瓦节,是藏传佛教纪念佛陀释迦牟尼诞生、圆寂、成佛的日子。每年藏历四月十五日在雄伟的布达拉宫后面的龙王潭畔举行。后逐渐演变成游园和预祝农牧业丰收的群众性节日。

届时,拉萨市附近的藏族人民,朝拜过神佛后,纷纷来到依山傍水、风景秀丽的龙王潭畔。春夏之交,潭水清澈见底,微风轻拂,碧波粼粼的湖面上荡漾着西藏特有的牛皮船。登上湖心亭阁,眺望青藏高原明珠——拉萨,别有情趣。湖边树荫下、草坪上藏族同胞搭起五彩缤纷的帐篷,铺上花毡,摆上烟酒茶糖,全家小憩。青年们聚在如茵的草地上,伴随着悠扬的旋律,尽情地载歌载舞,为节日增添无穷乐趣。

跑马山转山礼佛 四川康定藏区

在四川省的康定藏区,浴佛节又称转山会,在每年农历四月八日,举行一年一度的转山拜佛活动,祈祷神佛保佑人畜兴旺、五谷丰登。传说康定跑马山顶的五色海中有九条龙吐水为佛陀沐浴,康定城区的居民要在这一天前往跑马山转山礼佛,经金刚寺、南无寺,最后沿子耳坡返回。在跑马山坡草地搭起帐蓬,跑马射箭、歌舞欢乐,同时交易物资。久而久之,这个宗教节日和踏春等娱乐活动结合起来,形成了康定的特有节日。

南传佛教的泼水节

南传佛教也非常重视这一节日。傣族全民族信仰南传佛教,过节时,他们无论男女老少,都在清晨到各个佛寺中敬佛、斋僧,举行送旧迎新的仪式,行浴佛礼,给佛像洒清水「洗尘」。而后便开始互相泼水,嬉笑追逐,进行放高升、赛龙舟、赶摆、丢包等活动,这就是著名的傣族泼水节。浴佛是藉外在的佛来洗涤我们内在的尘垢,让自性显发,同证如来的清净法身。除缅怀佛陀之外,就是要我们净心,以浴佛的功德度脱七世父母及累劫怨亲眷属早离厄难,使法界六道众生出离苦海。

举行浴佛法会,来洗涤我们的心灵,提醒我们时时保有一颗清净心,透过浴佛观照自己内心是否清净。

图片及数据源:杭州灵隐寺

佛诞与浴佛

妈妈扶着踮脚的孩童,指导孩子自行将木勺伸向铜铸浴佛像,茉莉香汤从佛陀右肩滑落的瞬间,阳光穿透水珠折射出七彩光晕。这一刻既是对两千五百多年前于蓝毗尼园悉达多太子诞生的追忆,也是对「佛法如水,涤净尘心」的当代实践。

佛诞日(农历四月初八)又称浴佛节,其核心仪式「浴佛」源于《佛本行集经》记载的传奇场景:太子诞生时,九龙自虚空吐水为其沐浴,象征佛法将如清泉般洗涤世间烦恼。这份跨越时空的连结,不仅是对佛陀降世的纪念,更是一场透过象征行动启发内在觉醒的修行。

佛诞日的核心意义,非仅庆祝释迦牟尼的诞生,而是重温「众生皆具佛性」的觉醒宣言。据《修行本起经》所说,摩耶夫人手扶无忧树时,太子从右胁诞生,自行七步宣言:「天上天下,唯我独尊。」此「我」非指个体,而是《涅盘经》所说「一切众生悉有佛性」的本觉。信众以香汤灌沐佛像时,口中诵念「我今灌沐诸如来,净智庄严功德聚,五浊众生令离垢,愿证如来净法身」,此偈语出自《浴佛功德经》,将外在的沐浴动作转化为内在的净化过程 —— 水流不仅洗去佛像尘埃,更比喻佛法智慧冲刷人心的贪瞋痴三毒。

浴佛仪式的香汤配方,也暗藏佛法。传统以牛头栴檀、沉香、多摩罗香等五种香料煎煮,对应「戒定慧解脱解脱知见」五分法身香。科学研究发现,檀香中的檀香醇成分能激活大脑前额叶,促进专注与平静。这恰似《楞严经》「香严童子因香悟道」的现代注脚,证明浴佛既是宗教仪式,也是身心疗愈的科学实践。 虽然不少寺庙都会以清水或者香花水取替香汤,但我们都知道真正的浴佛不在于仪式规模,而在能否将佛诞日的感动化为日常善行,将「浴佛之水」化为实际的关怀行动。

当代社会对浴佛的诠释,更展现佛法与时俱进的包容性。星云大师曾指出,佛诞日与母亲节结合的安排,巧妙将「佛陀慈母」的意象融入世俗孝道,使年轻一代在为母亲庆祝时,自然接触佛法慈悲精神。这种融合传统与现代的智慧,犹如茶餐厅的「鸳鸯奶茶」—— 将中式茶与西式咖啡调和,创造出独属香港的文化滋味。而网络时代兴起的「云端浴佛」,让无法亲临寺庙的信众能透过在线参与,恰似《楞严经》所说「性觉真空,性空真觉」,打破空间限制的共修,正体现「心净则国土净」的究竟义理。

从九龙吐水的神话到各大寺庙的浴佛盛况,这项传承千年的仪式,始终在回答一个根本问题:如何让佛法的清凉穿透时代的喧嚣?答案或许藏在信众合掌瞬间 —— 当清水触及佛像的剎那,愿力已从指尖流向心田,将对佛陀的礼敬,转化为对众生的悲悯。正如《仁王护国经》所言:「剎那生灭,念念不住」,浴佛的真正完成,不在四月初八的法会,而在日常中每个洗净我执、利益他人的微小抉择。

参考文献

1. 《佛本行集经》(阇那崛多译本)

2. 《浴佛功德经》(义净译本)

3. 《修行本起经》(竺大力译本)

4. 《僧事百讲》(星云大师,佛光文化出版)

作者:宁珑

香港中文大学佛学研究硕士毕业生。

缘份,就像种子要遇见阳光和水才能成长。每一种偶遇或许都不是巧合。既然我们有缘相聚、相识、相处或

求学,就不必执着这是因,还是果,只要活好自己每一刻,真诚对己对人,必是有智慧的人。

如何修习慈心?

慈心就是善意的培育,慈心超越一般人所说的「爱」的范畴。一般人所说的爱往往夹杂操控欲、支配欲或各种喜好执着,所以会因爱而带来忧虑、伤感、怨恨等负面情绪。

「慈」的意思是将自己感受到的快乐送给别人,令大家快乐,也就是令大众都能够从我们的服务、工作和施予中得到快乐,这是施福、施惠心念的训练。培养慈心,应该从我们自身开始。

「慈」的意思是将自己感受到的快乐送给别人,令大家快乐,也就是令大众都能够从我们的服务、工作和施予中得到快乐,这是施福、施惠心念的训练。培养慈心,应该从我们自身开始。

只有你能友善地对待自己,否则很难友善地对待他人。慈心的长养,可以对治愤怒和憎恨。把慈心送给你憎恨的人,就是化解你的心结的最好方法。我提议大家可做一个「慈无量心运动」,令自己从狭小的心胸跳出来,转而面向周围的人和物,增加慈爱和关怀的心。对任何人都发放慈心,善待别人就是善待自己,帮助别人就是帮助自己。没有我执,人就会变得平静和喜悦。

《坐禅三昧经》说:「若初习行者,当教言慈及亲爱。……若已习行,当教言慈及中人。……若久习行,当教言慈及怨憎。」这就是慈心禅的精要。至于如何修习「慈无量心」?我们首先可以找一个清静的环境,让自己平静下来,专注于观察自己的呼吸或聆听声音,逐渐让身体放松。先感觉自己的存在,再感觉到亲友的存在,感觉到不相关的人的存在,感觉到令你讨厌的人存在。感受到自己的快乐,观想自己的乐相,将慈心送给自己:愿我幸福、安稳和快乐,愿我没有病苦、痛苦,愿我远离憎恨。了解瞋恨心和愤怒对自己的伤害,感受到宽恕可以对治瞋恨,感受到放下瞋恨心的喜悦。善待自己,善待别人;善待别人,善待自己。跟你的心做运动,培育自己的慈心,化瞋为慈,知足常乐。

将你的慈心扩展开去,令你的亲友感受到你的慈心,令你的亲友感受到化瞋为慈,知足常乐。将你的慈心扩展开去,令其他人都感受到你的慈心,令不相关的人都感受到化瞋为慈,知足常乐。将你的慈心扩展开去,令你讨厌的人感受到你的慈心,令你讨厌的人感受到化瞋为慈,知足常乐。如是者不断重复……慈心禅是一种培育慈心的方法,我们可藉由在日常生活中随时随地散发慈心,练习更珍惜自己,以及周遭的众生。慈心的积极语言,是「善待自己,善待别人。化瞋为慈,知足常乐。」我们在行住坐卧中,都可以念诵慈心禅诵句,「愿您我再无怨敌,愿您我放下自在,愿您我慈悲满载,愿您我离苦得乐。」

在日常生活中修习慈心,会带来平静、喜悦与定力。对别人修习「慈心」,从眼前来看好像吃亏了,但如果把范围放大来看,就会发现非但不吃亏,而且最终对自己或他人都是有益的。对人慈悲,就是让别人有路走,同时也让自己有出路。整个世界是一个生命共同体,让别人过得快乐、自由、有希望,最终一定也会利益自己的。所以,慈心不仅能利益别人,也是为了保护自己。如果我们能常常生起慈心,对所有人都会有帮助的。

人人都修习慈心,让慈心变成习惯,那么世界走向和平的一天亦不远了。

数据源:mind2spirit

_____________________________________________

作者:陈家宝医生

私人执业妇产科专科医生

于2011年取得香港大学哲学博士学位(香港大学佛学研究中心)。

在港大修读时,曾任香港大学学生会佛学会第一届主席。

修行在红尘

常常听人说,在家学佛困难,没有适当的环境修行,其实在家学佛,也有愉快、 轻松、洒脱、自在的一面。佛教 的大家庭,由佛教七众所组成, 比丘、比丘尼、式叉摩那、沙 弥、沙弥尼等五众皆为出家众, 其余优婆塞与优婆夷二众则属在 家男女众,又作居家、住家、在 家人,是指成家立业,过着家庭 生活,而自营生计的佛教徒。

在家而皈依佛教,俗称居士。在佛教的历史裹,最早皈依释迦的是两位优婆塞,多波萨和跋履迦, 他们是商旅,路经菩提树下时向 冈」成道的佛陀供奉炒面粉和蜜, 并皈依佛陀和佛法。在家修行的 历程,就是皈依、受戒,和修学 定慧。

在家学佛的第一部曲,就 是要皈依三宝。皈依是「皈」投 「依」靠的意思,也含有救济、 救护之义。三皈依是指归投三 宝、依靠佛、法、僧三宝,借着 三宝功德威力的加持、摄护,能止息无边的生死苦轮,以及能远 离一切怖畏,而得呵护、解脱一 切忧悲苦恼。《大乘义章》卷十 说:「归投依伏,故曰归依。归 投之相,如子归父;依伏之义, 如民依王,如怯依勇。」《成佛 之道》一书中说:「众生从过去 到现在,从现在到未来,在一生 又一世的时间推移过程中,流转 升沉于苦海中,极需依靠三宝的 舟航,才能到达彼岸。……故有 『皈依处处求,三宝最吉祥』之 谓。」一日不皈依,一日都是门 外汉,我在十三岁时皈依,到现 在还时刻感受到三宝加持的力 量,体会到皈依的好处。

以法为师,以戒为准则,在 家修行的第二部曲,就是受戒。 在家居士可以受五戒或八戒。 「戒」的意义,在于止恶行善, 借着行为的规范,来修心,去除 习气,和减少烦恼。受戒后,家 居生活一定有变化,这就是持戒 的好处了。在家居士亦可以受菩 萨戒,发菩提心,行菩萨行,就 是菩萨了。

在家学佛的第三部曲,是修学定慧。很多人都说在家没有时 间去禅修,其实行住坐卧都可以 修禅,生活的体验和反省,就是 修慧,顺境和逆境都是修行的好 机会呢。

佛经中有很多大菩萨,如 观世音菩萨、文殊菩萨、普贤菩 萨、维摩居士等,都是现「在 家相」的,在家的好处是更接近 群众,形象易于为大众接受。不 过在复杂的社会环境下实践佛 法,会面对不少困难,是「难行 道」,但对于学佛的人来说,正 是接受磨练的好机会呢!

作者:陈家宝医生

私人执业妇产科专科医生

于2011年取得香港大学哲学博士学位(香港大学佛学研究中心)。

在港大修读时,曾任香港大学学生会佛学会第一届主席。

数据源:mind2spirit

闻思修中开智慧,能离烦恼得安乐

《法句经》是法救尊者集录诸经中,佛陀所说的偈颂而成的经典,其行文平易简洁,间杂巧妙譬喻,是佛道入门的指南。

《法句经》心意品心意品者,说意精神,虽空无形,造作无竭。意使作狗,难护难禁,慧正其本。其明乃大,轻躁难持,唯欲是从。制意为善,自调则宁,意微难见。

第一句讲的是《心意品》的大意:人的意识精神虽然无可感的形相,但却透过语言和行为而映现,其力用之不尽、取之不竭。本品将从心的隐微难见、难护难调入手,教示学人依戒定慧修学,使心调伏安乐。

人的意念,常常处于妄想纷飞的状态,驱使我们四处闯荡、任意西东。凡夫未经训练的心啊,实在难以防护、难以禁制。若能有所警觉,依循佛法去修习止观,依定发慧,终能调伏端正这难护难制的本心,以及身语行为,大大发挥明智的作用,终得离系缚、趣解脱。

凡夫的心,轻动浮躁、难以持守、难以驾驭,面对可意的“色声香味触”境界时,往往生起贪爱而想占有支配;面对不可意的境界,又起瞋恨而抗拒排斥。即使没有所对境,内心还是在思前想后、想东想西,片刻不得安静。

学佛人深知,心居于主导地位,修道首要“制御心意”,使其安定专注、柔和谦下,方为妥善,值得称叹。自心得以调伏安定,再于闻思修中开发智慧,则能离烦恼而得宁静安乐。

数据源:上海玉佛禅寺

在生活中修行 在修行中生活

我们提倡生活禅,所要强调的就是在生活中修行,在修行中生活。这里的修行当然不是仅仅局限于禅,也包括念佛、学教、观心,总之是指佛教修行的一切法门。因为一切法门都离不开禅定,所以我们特别强调了「禅」。《瑜伽师地论》上列举了种种禅,其中还有「办事禅」。办事禅的意思就很近似于我们提的生活禅,不过生活禅的含义更广,它所要求的不仅是把禅落实到工作、办事中,而且要将禅落实到生活的方面。

生活的天地是广阔的,生活的内容是十分丰富的,有社会生活,有家庭生活,有道德生活,有情感生活,我们要让这一切生活的领域里都充满禅的精神、禅的喜悦。那么修学生活禅有哪些要点呢?麼修學生活禪有哪些要點呢?

生活禅四大要点

修学生活禅有四个要点:将信仰落实于生活,将修行落实于当下,将佛法融化于世间,将个人融化于大众。

第一点:将信仰落实于生活

这是说我们要把信仰的原则贯彻到日常生活中去。第一步要使信仰生活化。我们在日常生活中举心动念、所作所为都要依据五戒、十善的原则,使我们的人格在信仰中、在生活中成为完整的人格,而不是分裂的人格。不能在寺院里或打坐时是这样,到生活当中又是另一个样子,那我们永远都不能与佛法相应。第二步是要以信仰化生活,我们要用信仰的原则、用佛法的精神去逐步提高生活的质量,改善生活的环境。这样我们生活的品位就提升了。这当然包括物质方面的丰富,更重要的是使生活的内容、生活的质量趋于净化,趋于完善,趋于崇高;要使那些低级庸俗的趣味、对感官享乐的贪求逐渐被涤除。由此我们就会有和乐的家庭生活,就会有完美高尚的社会生活,那我们就有可能逐步实现佛化家庭、佛化社会。

第二点:将修行落实于当下

我们修行要时刻不离当下一念。当下一念处理不好,一切都无从谈起。《地藏经》上讲阎浮提众生「举心动念,无不是罪,无不是业”,可见当下这一念事关重大,十法界的形成都是从这一念开始的。我们要让自己的每一念都清清楚楚、明明白白,毫不含糊,在无明烦恼刚要萌动时就要用智慧的光芒照破它,不可随它迁流。古德所说:“念起即觉,觉之即无」,就是觉照当下一念的方法。

我们如果能把修行落实于当下,那么我们就不必担心到腊月三十会手忙脚乱,不必担心最后一息不来时会前路茫茫。因为当下是一个永恒的概念,当下不等于是这一念,这一念过了,下一念还是当下,当下就作得主,时时处处就能作得主,这就是所谓「一念万年,万年一念」。能做到这一点,何愁生死不了,何愁烦恼不断,何愁圣果不成呢?

所以各位包括我自己,都要用「把修行落实于当下」这样一个高标准来勉励自己,约束自己。照这样去修,那我们一切时一切处都能修行,一切场合都能成为修行的道场,那就像佛典上说的「处处总成华藏界,个中无处不毗卢」。

第三点:将佛法融化于世间

释迦牟尼佛应世说法是要教化世间、净化世间,使这个有着缺陷和烦恼的世间变成美满清净的人间净土。这是佛法住世的一个根本目标。离开了这个目标,佛法就将被束之高阁、毫无用处,佛经也就只是一种古董而已。

晚近以来佛教界出现了一些脱离世间的倾向,佛教成了专为超度死人的仪式,佛教徒被人称为「避世主义者」。太虚大师为此高扬人间佛教的思想,主张佛法要化导人间世、改善人间世。太虚大师的思想现在成了佛教的主流,我们都应该顺应这一主流,以积极向上的态度去理解佛法、修行佛法,去建设这个世间,改善这个世间,并觉悟在这个世间。六祖慧能大师说得好:「佛法在世间,不离世间觉,离世觅菩提,恰如求兔角。」

第四点:将个人融化于大众

佛法讲缘起,就是说任何个人、任何事物都不能脱离各种条件而独立存在,万事万物都是互相影响、互相关联的。因此我们修行就不能离群索居、闭门造车,而应该将自己的修行与救度众生紧密联系在一起,「不为自己求安乐,但愿众生得离苦」,与一切众生同忧同乐。或者有人会问:这样我自己还能得到利益吗?当然能,而且还会得到大利益。因为菩萨就是在利他之中实现自利,在觉他之中完成自觉的。同时,我们能够将个人融于大众,我们的家庭生活、社会人际关系就会非常和谐,学佛的人也不会被误解为逃避现实、消极厌世了。

上面的四点既是生活禅的要点,也是我们在生活中修行一切法门的要点。

生活禅宗旨:觉悟人生 奉献人生

总起来讲,这四点可以概括为我们提出的作为生活禅宗旨的那两句话:觉悟人生,奉献人生。我们觉得这八个字比较准确地概括了菩萨的根本精神,揭示了佛教在这个时代所担当的使命。

觉悟人生就是智慧的体现,奉献人生就是慈悲的体现。我们既具有高度的智慧,又能有广大的慈悲心,奉献精神,那我们就能在当今时代把佛法的精神、佛法的形象很好地树立起来。

如果我们每个佛教徒都能成为积极向上、积极奉献的人,那我们在社会上就不会受到人家的讥嫌,就不会被说成是消极厌世。所以说,觉悟人生、奉献人生这八个字看起来很平实,做起来却非常不容易。我们拈出这八个字,一方面作为我们自己的座右铭,也希望认同生活禅的人都以此来勉励自己、要求自己。

数据源:广州光孝寺