恒常学习

「般若」就是智慧吗?

我们在寺院参观时,无论柱上的楹联还是门头的匾额,常能看见「般若」二字。对佛教稍有了解的朋友都知道,这两个字的读音并非(bān ruò),而是(bō rě),因为这个词系梵语直接音译,而古汉语读音与现在有些差异,所以读作(bō rě)更为接近。

般若不仅是佛法的核心思想,也是大乘菩萨修学法门——六波罗蜜(亦即六度:布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若)之一。至于这两个字的含义,多数时候都用「智慧」来解释。当然,这里的智慧并非「世智辩聪」,既不同于一般人所理解的机巧聪明,也不是世间所推崇的知识学问,而是能够断除烦恼、解脱生死的大智慧。那么,般若就完全等同于智慧吗?

「般若」包含通达真相及救度众生

其实,般若的含义并不仅限于智慧,而是包含了通达真相的智慧以及救度众生的慈悲这两个方面:

1. 通达真相的智慧即是能够了知世间的无常变幻,能够正视每一个当下的因缘交错,彻底断除自己因为执着而带来的种种烦恼,也就是智慧;

2. 救度众生的慈悲就是帮助一切众生都能觉悟佛法的道理,不再执着于世间的假相,彻底从生命的种种痛苦中获得解脱。

因此,佛教所说的般若其实是智慧与慈悲的交融,不能简单地用智慧一词去完全概括般若的内涵。正如《解深密经》中说:「慧三种者:一者、缘世俗谛慧;二者、缘胜义谛慧;三者、缘饶益有情慧。」具体来说,

缘胜义谛慧:能够了知一切法皆是虚妄不实、因缘所现,自己也不再执取于身心,能够通达世间无常的真相;

缘世俗谛慧:虽然具备了根本的智慧,但为了度化众生,又广泛学习世间的医药、音乐、工匠能技巧,可以针对不同工作、不同因缘的众生加以引导和调伏;

缘饶益有情慧:由普遍利益一切众生而来的智慧,例如地藏菩萨曾发下大愿,「地狱不空,誓不成佛」,这不仅仅是愿力,其实也是般若的体现。地藏菩萨所发的愿就是以慈悲心为引导、智慧方便力作手段,帮助这一切众生的断除贪嗔痴之毒。

从菩萨道的修行次第上来讲也是如此,六度之所以能名之为度(也就是「到彼岸」),当中的布施、持戒、忍辱、精进、禅定,都需要般若的指引,同时前五度的圆满也都是般若成就的表现。所以古来的大德常用这样一种譬喻:般若如心,五度如身,般若无五度,亦不能究竟到彼岸,不得称为波罗蜜。若二者具足,则一一度皆可究竟到彼岸,皆得称为波罗蜜。

所以想要获得般若,乃至成就圣道,绝不可只知道埋头念佛、盘腿打坐,或是只是研究经论典籍,而是要将所学到的佛法落实到日常生活中,从理解、照顾、帮助身边的人做起,不断增长慈悲心,实践利他行。惟其如此,才是真正的对智慧与慈悲相统一的般若的修学。

数据源:杭州灵隐寺

观世音菩萨 一 跨越宗派与地域

普陀山潮音洞前的香炉青烟袅袅,老妪颤手将一尾鲤鱼放归海浪,合掌诵念「南无观世音菩萨」的瞬间,浪花竟托起鱼身三次跃出水面,如行礼致谢。这般传说虽带神话色彩,却道出观音诞日的核心精神——慈悲非独人类专美,万物皆能感受觉性涟漪。农历二月十九日被视为观音化身降诞之日,实源于《千手千眼观世音菩萨大悲心陀罗尼经》记载,菩萨曾发愿「千处祈求千处应」,故信众将此日定为感恩其慈悲示现的纪念。

观音信仰的独特处,在于其跨越宗派与地域的形象转化。印度佛典中的观音原为男性,《悲华经》记载其为转轮圣王太子,发誓「不度尽众生,誓不成佛」;传至中土却渐现女性特质,敦煌莫高窟第三窟的元代水月观音壁画,已见柔美慈母形象。这种转变暗合《法华经·普门品》所述:「应以何身得度者,即现何身而为说法。」日本京都清水寺的「杨枝加持」仪式,僧侣以柳枝洒净水赐福信众,正是延续唐代「杨枝观音」治病除障的传统。

观音诞日的特殊供养中,「素宴渡生」最见巧思。香港志莲净苑会准备「千手观音斋」,将莲藕雕成手印形状,木耳排作千眼纹样,每道菜皆暗藏《大悲咒》字句。台湾佛光山也曾有「慈悲科技展」,展示以昆虫驱离器取代杀虫剂、用天然酵素分解厨余等发明,实践《华严经》「情与无情,同圆种智」的教导。更令人动容的是浙江舟山群岛的渔民习俗:此日不出海捕捞,改将船舱注满海水暂养鱼虾,黄昏时分批放流,称作「还海供」。

庆祝活动亦深具教育意涵。韩国通度寺的「千手观音茶道」,茶师以二十四只茶杯象征千手,斟茶时需同时顾及每位宾客,训练专注与平等心。泰国曼谷的玉佛寺则举办「闭目摸象」游戏,蒙眼者在九曲回廊中摸索前行,体验《心经》「无眼耳鼻舌身意」的修行真谛。现代科技亦融入修行:美国「Muse」头戴装置透过脑波侦测,帮助禅修者觉察分心,此技术灵感虽非直接源自佛典,却与《楞严经》观音菩萨「反闻闻自性」的耳根圆通法门遥相呼应。

最深刻的庆祝,往往在寻常生活里。上海弄堂的老裁缝在此日缝制「无主衣」,将零碎布头拼成童装捐赠孤儿院,暗合观音「应以童男童女身得度者,即现童男童女身而为说法」的誓愿。日本京都主妇腌制「紫竹甘露渍」,选用观音道场普陀山的紫竹笋,腌料加入《大悲咒》水,每开封一坛便诵咒回向。这些实践非为求福,而是将慈悲化为生活肌理。

观音诞日的真谛,亦藏于新加坡光明山普觉禅寺的铜像——菩萨双目微垂,左手持净瓶,右手结施无畏印,看似静止,衣袂却如海浪翻涌。这份动静交融的慈悲,在香港地铁的让座瞬间、在伦敦街头的流浪者毛毯捐赠行动中持续显现。正如《妙法莲华经》所言:「若有无量百千万亿众生受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨实时观其音声,皆得解脱。」当你在超级市场结账时,对收银员的那抹微笑,或许正是千手观音无尽慈悲中的一道光。

作者:宁珑

香港中文大学佛学研究硕士毕业生。

缘份,就像种子要遇见阳光和水才能成长。每一种偶遇或许都不是巧合。既然我们有缘相聚、相识、相处或求学,就不必执着这是因,还是果,只要活好自己每一刻,真诚对己对人,必是有智慧的人。

佛陀涅盘日 离苦得乐

娑罗双树下,最后一片白花飘落佛肩的瞬间,佛陀侧卧示寂的姿态定格成永恒的教诲。这幕记载于《大般涅盘经》的场景,在每年农历二月十五被亿万佛子铭记——不是哀悼的忌日,而是觉者以肉身谢幕启示「寂灭非断灭」的涅盘真谛。相传佛陀入灭时,双树非时开花,白花纷落如雪却不触佛身,正是《法华经》所说「诸法从本来,常自寂灭相」的具现

涅盘日的清晨,京都东寺的僧侣会将铜磬倒置,以寂静代替钟鸣,暗合《维摩诘经》「默如雷」的深意。缅甸蒲甘的僧侣会以棕榈叶编织巨型法轮,置于卧佛掌心,重现佛陀初转法轮的象征。泰国寺庙则以金箔贴满卧佛像,信徒绕佛时轻触佛足,重现经中「优婆塞以细软布裹佛金身」的场景。这些仪式非为追念逝者,而是实践佛陀临终教诲:「自洲以自依,法洲以法依。」西藏僧侣更会在此日晒大佛唐卡,百米长卷中的佛陀安详闭目,右手支颊的「狮子卧」姿态,正是对生死自在的终极演绎。

涅盘日的清晨,京都东寺的僧侣会将铜磬倒置,以寂静代替钟鸣,暗合《维摩诘经》「默如雷」的深意。缅甸蒲甘的僧侣会以棕榈叶编织巨型法轮,置于卧佛掌心,重现佛陀初转法轮的象征。泰国寺庙则以金箔贴满卧佛像,信徒绕佛时轻触佛足,重现经中「优婆塞以细软布裹佛金身」的场景。这些仪式非为追念逝者,而是实践佛陀临终教诲:「自洲以自依,法洲以法依。」西藏僧侣更会在此日晒大佛唐卡,百米长卷中的佛陀安详闭目,右手支颊的「狮子卧」姿态,正是对生死自在的终极演绎。

此日亦是重温佛陀最后教法的时机。《大般涅盘经》记载,佛陀临终前为弟子开示「四依法」:「依法不依人,依义不依语,依智不依识,依了义经不依不了义经。」现代禅修者将此转化为生活实践:工程师除错时「依程序逻辑不依权威」,主妇烹饪时「依食材本味不依食谱教条」。东京浅草寺近年兴起「涅盘手作」,信众用再生纸浆塑佛卧像,干裂的纹路反成「诸法无我」的立体批注。

现代人纪念涅盘日,不必拘泥古礼。上班族在地铁上默观手机锁屏的卧佛图,网络工程师于程序代码间插入「#NirvanaDay」批注,皆是将修行融入尘劳的创意。更有人将此日定为「断网禅修日」,非为逃避现实,而是效法佛陀放下万缘的从容。

涅盘日的真谛,藏于敦煌莫高窟第158窟的唐代彩塑——佛陀卧像嘴角微扬,左手轻搭腰际,彷佛生死只是随意披覆的袈裟。这抹笑穿越千年,在东京国立博物馆的数字展厅中,透过3D投影重现;伦敦大英博物馆的敦煌特展,更以光影重构娑罗双树的花雨。正如《金刚经》所说:「如来者,无所从来,亦无所去。」当你在便利商店接过热咖啡,若能于蒸气氤氲间,看见那双永远半阖的佛眼仍在凝视众生,便知涅盘非关生死,只在迷悟一念。

作者:宁珑

香港中文大学佛学研究硕士毕业生。

缘份,就像种子要遇见阳光和水才能成长。每一种偶遇或许都不是巧合。既然我们有缘相聚、相识、相处或求学,就不必执着这是因,还是果,只要活好自己每一刻,真诚对己对人,必是有智慧的人。

「色与空」的无常?

「色即是空,空即是色」,《般若波罗蜜多心经》中的这一句,无论有没有学佛的人,大概都听过。色与空揭示了现象界与本质界的相互关系,也道出了佛法中「空性」的真谛。

「色」,一切有形有相的事物,是世间的一切现象,不限于具体的物体,也包括了所有可以被感知、被意识到的层面。「空」并非指「虚无」或「不存在」,而是指「缘起性空」的真相,意味着一切事物并不具有永恒不变的独立本体,它们皆是因缘和合而生,随着条件的变化而改变。

犹如一棵树,看似真实存在,但它的成长依赖着土壤、水分、阳光等多种因缘。如果这些条件缺失,树便无法存在;又如一杯水,看上去是透明的,但如果加糖,喝下去是甜的;换成盐,就会是咸的。外在的色相没变,但其实充满了各种可变性。

我们之所以痛苦,正因为无法理解「色即是空」的道理,往往执着于表面现象,妄认为它是真实永恒的存在,从而对不同的事物心生喜爱和追求,厌恶或抗拒。但在佛法看来,种种的感觉只是因缘和合下的一种误解;一旦所依的条件改变,这份喜爱的快乐或莫名的憎恨也将随之消失。

因为世事万变,我们总容易慨叹「人生无常」,但其实只有空了,才有变化的可能性。例如一个空空如也的房间,如果放进桌椅,可以用来开会上课;如果用气球和鲜花装饰,就可以开派对;如果布置了床和床单,就可以用来休息睡觉。因为空,才能容纳无限的可能性,成就一切色相。

换一个角度,无常,就是说现在发生的,不是最后的结果。那岂不是很好吗?证明我们的人生有无数的可能性。我们大可以在这「空性」之中,找到更多新的选择与机会。佛法的智慧告诉我们,所有「色」其实是「空」的——所有的难题都是暂时的,只要因缘变化,情况就有可能得以改善。相同地,我们也不可对顺境自满,因为这些好景也同样是「空」,无常法则在生命中运行,我们唯有以平常心面对生活的起伏和无常,才能获得心灵最终的平和与超越。

作者:黄婉曼

佛学研究硕士生。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。

活在当下 如何做到?

日复一日,我们时常感到迷茫,因为身陷于过往的回忆追悔不已,或为了未知的未来而彷徨。然而,佛法带给我们一盏明灯,提醒我们:「活在当下。」简单几个字,却是解脱烦恼的关键。

活在当下的核心,是对无常法则的深刻体悟。因为我们知道,一切皆不可重来或延续,才会懂得珍惜「此时此刻」的宝贵。当我们明白,过去再美好也无法重现,未来再可怕也只是一场幻象,那么活在当下,就不再是一种玄妙的理论,而是一种平静却充满力量的生活态度。

从佛法的角度,时间本身是一种幻相,过去已逝,未来还未来到,唯一与我们切实相关的,或许只有「这一刻」。但当我们说起这一刻时,其实这一刻也已经成为了过去。

《金刚经》里说:「过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得。」过去、现在和未来,这三者的界限并不稳定,时间其实只是一种概念,是众生内心妄念投射出来的结果。真正的「当下」不是时间的某一点,而是我们内心对当下实相的全然觉知。

「止观」修行法门,能帮助我们活在当下。「止」,令心专注于此刻,停止攀缘外物的心念起伏;「观」,以平静专注的心,如实地观察身体的感受、外界的声音,或内心的念头与情绪,不执着、不抗拒,纯然地观照眼前的实相。

这种觉知被称为「正念」,它是对生命每一刻的真相完全清楚明白的态度。我们才能直面当下的诸法实相,从而切断惯性的烦恼习气,不再被过去的记忆牵绊,亦不再因未来的不确定性而陷入焦虑。

如何真正在日常中实践活在当下,借用教授在课堂上说的一个故事:古人「上山砍柴煮饭」为例。凡人把这件事看成是「上山为了砍柴去做饭」,所以一边上山,就一边想着今天究竟能砍到多少柴回家。万一遇到雨天,木材都被淋湿了,就开始担心回家生不了火,煮不了饭,没有饭吃。因为有目的,所以有所期盼,有所忧虑,有所失望。

但活在当下的人则是纯粹的「上山砍柴煮饭」。上山的当下,专心走路,还可以欣赏一路的风景,因为心里没有想着自己是要去砍柴;到了要砍柴的地方,就专注地砍柴,无论柴木的状态如何,有砍到就对了;然后回家,该生火煮饭的时间到了,就煮饭。把眼前的事情,该做的步骤,一件一件地专心完成,纯然地享受整个过程。

活在当下的修行,并不一定要于禅堂静坐或隐居山林。日常行住坐卧、吃饭喝茶,都可实践。例如,每天吃饭的时候,不打妄想,也不狼吞虎咽,而是全然地品尝每口饭的滋味,感受咀嚼的过程。这样的专注与觉察,看似平凡,实际上是对心灵力量的一种深刻训练。

当你下一次面对繁忙的工作或涌来的压力时,不妨回到自己当下的每一个呼吸,感受当前的片刻宁静。人间纷扰如浮云,无论生命带给我们顺境还是逆境,佛法都以无常、止观的智慧告诉我们,安住于当下。当我们不再被过去捆绑,也不再被未来牵拽,内心才能回归清明。透过不断修行正念,我们才能从无明的轮回中解脱,觉悟到生命的真实面貌。

作者:黄婉曼

佛学研究硕士生。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。

谩骂不同于批评 也别于当头棒喝

不知从何时开始,社会开始流行一种批评文化,什么都去批判;每天看新闻,都看到政治人物互相评击;在职场,不是上司批评下属表现欠佳,就是职员不满公司及上司;社区内,人人都像法官,凡事都要审理批判一番;甚至连参与奥运会运动员的球衣,都引起一连串的风波;虽说互相监察有助社会进步,改善不足,但如果凡事都只批评,而没有提出带有建设性的可行方案,那便会影响社会和谐,变成语言暴力,破坏正常的社会秩序。

中国近代著名作家鲁迅善骂,骂旧社会骂得大快人心;作家李敖以「骂」台湾政界名利双收。骂有时可以直捣黄龙,釜底抽薪,如诸葛亮骂死王朗,但这里的「骂」,指的是「尖锐地批判」,是一件有用的事,甚至称得上是「艺术」。反观现在人人力求表现自己,似乎能抓到别人的错处便是英雄,只懂批评,但没有提出解决方案,就变成只有破坏而没有建设了。其实,中国人一向提倡和谐共融、包容别人的美德,只是,不知从哪时开始,这美德变成懦弱的代号,这不免会令人感到难过。

谩骂不同于批评,也别于当头棒喝。谴骂的背后,有愤怒的成分,对双方是有所伤害,在这样的环境下,大家是难于客观分析事情,气上心头,事情只会越弄越糟,一定找不到「互利双赢」的方案。「愤怒」这情绪,其存在只是为了人类在紧急关头时,激发自我保护的能力。所以人在盛怒下,可以做出很多事情,但若处理不当,怒火可以烧毁人的一生,甚至影响整个社会,这就是为什么佛陀要告诫众生,瞋念是「贪瞋痴」三毒之一,是烦恼的根源;所以佛告诉我们,无论做什么事情,作什么决定,都不要被愤恨心所蒙敝。记得亚里士多德的一段说话;「任何人都会生气,这没有什么难的。但要能适时适所、以适当的方式对适当的对象恰如其分地生气,可就难上加难。」这段说话是多么的发人深省,但如何能做到这境地,我相信只有学佛修行才能达到。

作者:陈家宝医生

私人执业妇产科专科医生,于2011年取得香港大学哲学博士学位(香港大学佛学研究中心)。在港大修读时,曾任香港大学学生会佛学会第一届主席。

资料来源:mind2spirit

如实观 无所谓乐观与悲观

一个人中了巨额六合彩,然后辞职,挥霍,无所事事,是好事还是坏事?一个人被公司裁员,硬着头皮创业,做出了一番成绩,该安慰还是庆祝?一个人,被拍拖八年的渣男抛弃,但很快又遇上条件更好的真爱,组成幸福的家庭,该伤心还是庆幸?

如何看待一件事情,很多时候也来自于个人的感受。一个人很有钱,但他总是担心被小人欺骗,终日忧心忡忡,晚上辗转难眠,对他来说钱变成烦恼;一个人生意遭受亏损清盘,他没有气馁,把挫折视为宝贵的经验,从头开始,对他来说失败是一次收获。

一件事情的好坏,不在当下。因为世间万物的本质是无常的,不断在变,可能变差,也可能变好。作为佛教徒,如何看待世间事?无所谓悲观乐观,更重要的是培养「如实观」,如实地见证和体验事物的本来面目,脱离自身对于这些现象的错误认知和执着,从而破除烦恼。

如实,就是很单纯地看待一个物体,走在路上看到一位精心打扮的美女,一位开了名跑车的型男,确实我们很难在第一个念头不去赞叹她的美和他的酷,但仅此而已;学会断掉多余的念头,例如想象自己也有美女那样的美貌或身材就好了;例如评断那位型男会不会只是败家的富二代。看到什么就是什么,不添加任何人为主观的解释,也没有任何延伸的感受。

看待每一天发生的每一件事情,亦然。不存在过份乐观或悲观的念头,无所谓好坏,该发生的发生,该做的就做,该解决的就解决。「如实观」强调对现实的如实了解和观察,行者需要磨练「观慧」,即洞察五蕴(色、受、想、行、识)的瞬间生成与消逝,以破除对「自我」实在的错觉,从而逐渐理解缘起性空:所有事物因缘而起,并无自性。

「如实观」挑战了我们对「存在」和「本体」的常规理解。它要求我们不以主观偏见去框定世界,而是藉由禅修中不断深化的直观认识,打破哲学上的二元对立,使个体能达至「非分别智」。这不仅仅是一种修行方法,更是一种生活哲学。在充斥压力与干扰的世界中,通过修行如实观,即使我们未必能洞见生命的真相,却也能帮助我们减少焦虑与压力,带来内心的平衡和正念的智慧。

作者:黄婉曼

佛学研究硕士生。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。

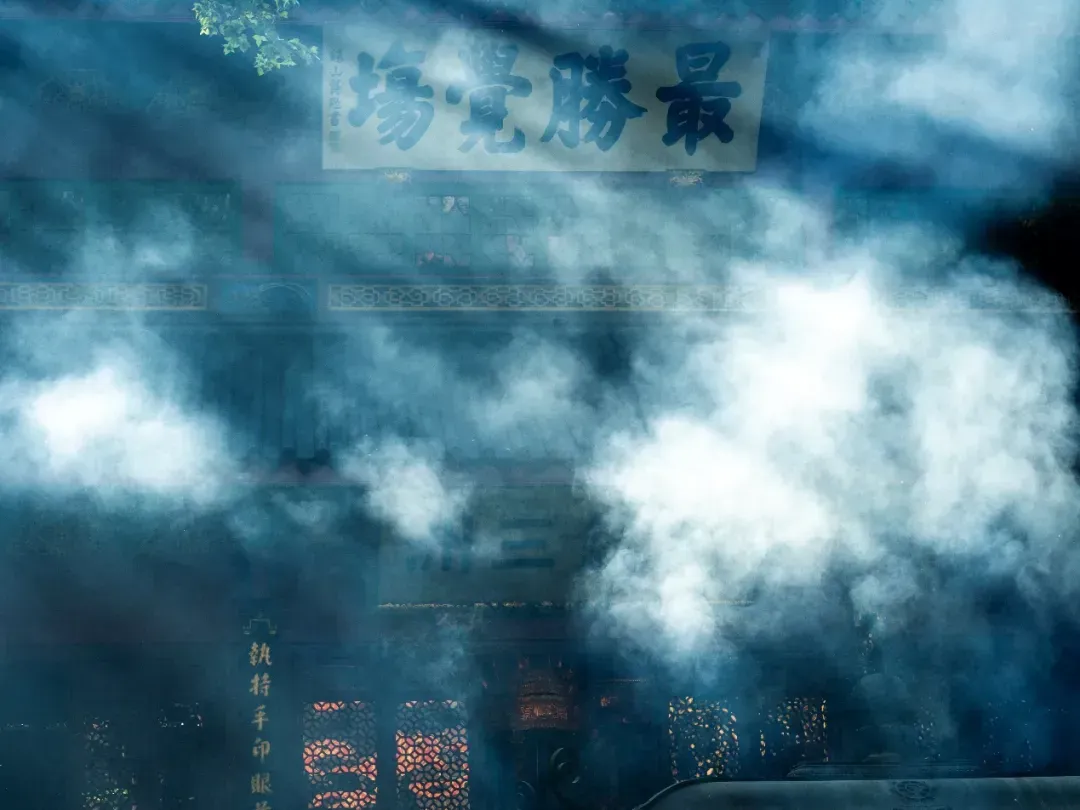

拜神与拜佛

香火缭绕的庙宇中,有人手持金纸向神明低语愿望,彷佛将心事装入信封投递天听;佛殿前的老妇却只是静静拭去供桌尘埃,如同擦拭蒙尘的镜面。这般场景,恰似《法华经》中「穷子喻」的现代写照——有人向外追寻庇佑,有人向内探求觉性。民间信仰中的「拜神」,如同与市场摊贩议价,以香烛金纸交换平安财禄;佛教的「礼佛」却是藉合掌俯首之姿,将心镜转向内在光明。佛陀早于《金刚经》点破迷思:「若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。」曾有富商日日为佛像贴金箔,禅师却供养缺角陶碗,富商讥其寒酸,禅师淡然道:「佛见金箔与陶土,如观晨露映琉璃,何来贵贱之分?」

人们常将佛菩萨视为更高阶的神明,以为多烧高香便能换得福报,这恰似对灯塔祈求风平浪静,却不肯学习观星航海。真正的礼佛不在形式,而在额头触及拜垫的瞬间,将顽固的「自我」暂放尘埃。佛经记载波斯匿王初礼佛时浑身不自在,佛陀以江海为喻:「浪涛入海时何等喧嚣,归于汪洋却寂然无声。」这份谦卑不是屈服,而是如登山者见天地壮阔时的自然低眉,《六祖坛经》所谓「礼本折慢幢」,正是要折断心中傲慢的旗杆。

当目光与佛像低垂的眼眸相遇,实则是与内在佛性相视。寺中的金身塑像如同「心灵镜厅」,照见众生本具的觉性。《观无量寿经》说「是心作佛,是心是佛」,这过程犹如站在哈哈镜前:初见扭曲身形惊觉烦恼相,继而发现镜面本自平整,原是清净心被妄念折曲。现代人手机不离身,何妨将锁屏设为佛眼?每次指尖触碰或是低头识别面容解锁,都像在叩问:「自性光明可曾蒙尘?」

真正的供养不必拘于殿堂,唐代赵州禅师见弟子机械式磕头,忽指火炉喝道:「拜佛不如拜此!」弟子愕然,禅师笑道:「炉火终日燃烧温暖众生,岂非活佛示现?」这份禅机融入现代生活,晨起煮咖啡时蒸气氤氲可观想为戒定真香,地铁握环摇晃时默念「南无」化车厢为移动道场。正如《维摩诘经》所言「一切法皆是佛道」,办公室投影幕上的业绩曲线可视为无常经卷,客户的抱怨声能听作慈悲种子的萌芽。

《大智度论》以水月为喻:「众生心海若浑浊,佛月虽明难映现;若能止息妄念浪,菩提圆光自然显。」拜神如同向水中捞月,拜佛却是静待波平月现。当你在佛前点亮酥油灯,与其祈求佛光普照,不如看清灯芯本具光明——那跃动的火苗,何尝不是人人本自具足的觉性?老妇日日擦拭佛桌如对故友,某日忽见桌面倒影中白发如银丝闪耀,从此改拭心镜;企业家放下争抢头香的执念,在会议室供养「无形佛」,每当业绩波动便见无常,每遇员工纠纷即观缘起。原来最殊胜的道场,不在飞檐斗拱的寺院,而在低头时瞥见的那寸心光,如露如电,却亘古长明。

拜神像是和神明「谈条件」,用供品换取平安发财;拜佛则是「照镜子」,藉合掌低头看见自己的执着与佛性。拜神求外在保佑,如同孩子向父母讨糖;拜佛是向内觉醒,如农夫耕耘心田种下觉悟种子。佛陀在《金刚经》提醒:「凡所有相皆是虚妄」,真正的佛不在金身雕像里,而在看清「求人不如求己的智慧中——这便是点香与点亮心灯的差别。

作者:宁珑

香港中文大学佛学研究硕士毕业生。

缘份,就像种子要遇见阳光和水才能成长。每一种偶遇或许都不是巧合。既然我们有缘相聚、相识、相处或求学,就不必执着这是因,还是果,只要活好自己每一刻,真诚对己对人,必是有智慧的人。