恒常学习

以佛法正见报父母恩

佛在《心地观经》中说:「悲母在堂,名之为富; 悲母不在,名之为贫。 悲母在时,名为日中; 悲母死时,名为日没; 悲母在时,名为月明; 悲母亡时,名为暗夜。」

可见孝养父母之道与供养佛陀的福德是平等的,没有丝毫差别,修行之人也应当去报父母的恩德。

行正道以佛法正见开启父母智慧

《不思议光经》云:「饮食及宝,未足能报父母恩,引导令向正法,便为报二亲。」意思是说世间的饮食及珍宝、钱财并不能够真正报答父母的恩情,能够引导父母听闻正法,修学正法,如此方是报答父母恩情。

佛教律藏《毗那耶律》亦云:「若父母无信,令起信心;若无戒,令住禁戒;若性悭,使行惠施;若无智慧,令起智慧;子能如是,方得曰报恩。」

意思是说若父母对佛教正法没有信心时,要用种种善巧方便引导父母对正法升起信心,若父母没有持戒,应智慧引导父母严持戒律,若父母习性悭吝,应智慧引导父母多行布施,若父母愚痴没有智慧,应用种种善巧方便引导父母修学正法从迷失走向觉悟,开启智慧本来,从而究竟解脱生死离苦得乐,若为人子能如此行做,才是真正的报父母恩德。

佛教中的孝,是真正的大孝至孝,《大集经》中说:「世若无佛,善事父母,事父母即是事佛也。」

依佛教说法,为人子女孝顺父母是必须的,不孝父母则无资格学佛。

一切善法中最大的善,就是孝亲。

图片及数据源:上海隆庆寺

佛经中的童子 天真且智慧

佛门中认为,儿童的纯真心灵更接近佛性的本来面目,儿童的内心如同一张白纸,善恶好坏取决于受成长环境的影响。

佛教里的童子

佛教里经常称文殊菩萨为童子或童真文殊。《宝鬘论释》云:「顶礼文殊童子!在远离一切过患(文)、具足二利之福德(殊)、身体无有老衰(童子)的文殊师利童子前作礼,这是译师所作的顶礼句。」「童子」象征文殊菩萨已证悟诸法无变实相,安住于不来不去、不生不灭的法界中,故无有变迁,永不衰老。「童子」也可表示了义的文殊菩萨不生不灭的实相。如「觉空文殊童子之加持」。

佛教里的童子有六层含义:

第一: 童真入道

童真行者,发心求法,故称为童子。只有以内心最真诚、最热情的赤子之心上求佛法,方可称为童子。所谓童真,并不仅指身体上的童身,而是指永远保持自性的天真活泼,一心向道,才称童真。

第二:清净无垢

以童子表法表示修行人真正见道以后,显发根本智,具足无漏功德,开显自性中本具的无漏功德,所以称为「童子」。

第三:戒行清净

菩萨天真纯洁,戒行清净,充满慈悲智慧,故以童子形容。如同婴儿一般不曾被世间纷杂所染污,才可以称作童子。

第四:应机示现

菩萨法身无形,应机示现。如《普门品》中就详细列举观音菩萨的三十二种化身。文殊菩萨曾多次在众生面前示现童子相。「善财」为表达佛法应当尽早修学,也化现为童子身。

第五:启发童蒙

菩萨启发童蒙,依般若智而精进修学,故以童子比喻初学。在佛法面前,我等烦恼深重的凡夫犹如孩子一般,希求无上佛法的滋润。

第六:童子地位

佛经中常称菩萨为童子,证得初地或八地以上果位的菩萨,都可统称为童子。因为菩萨是如来法王子故。一切补位菩萨如同君王之太子,必将承佛圣位,所以经典中常将精进修学的菩萨比喻为童子。

菩萨修到童子地时,充满慈悲智慧,热情和乐,内心纯净,所以在佛教典经中。常常以童子来形容菩萨,以表菩萨的纯洁、天真、高尚、热情、和乐的种种美德。

自古英雄出少年,儿童是社会未来的栋梁。在众多佛经中提到了善财童子、八岁龙女、妙慧童女、自在主童子、遍友童子、善知众艺童子、德生童子、月光童子、金色童子、睒子童子、光明童子、聚沙童子等,他们具足清净与智慧,并获得成就,都是佛教中有智有为的少年,为儿童做出了很好的榜样。

图片及数据源:广州光孝寺

把家庭当作道场的「二八方针」

家庭,是人在一生中学习、工作与生活的基础,所谓「成家立业」。如果不把家庭当作道场,修行人的修行就无法落实。《维摩经》上讲:「烦恼是道场,知如实故;诸众生是道场,知无我故;一切法是道场,知空寂故。」所以家庭是道场,也是佛法的应有之义。

「二八方針」在家中营造修道气氛

家庭是道场,生活作佛事。慈悲感恩和为贵,忍辱包容是妙方。身体是寺院,心灵是佛像,两耳钟鼓齐鸣,呼吸梵音嘹亮。我们能如此对待家庭,对待生活,还有什么地方不能作佛事?还有什么地方不是道场呢?

把家庭当作道场,对于我们广大的在家居士来说,是一件头等重要的事。我们每一位居士,能把家庭当作道场了,能把全家的人都佛化了,那就是最大的修行,那就是最大的功德。怎么样才能把全家的人都佛化了呢?

首先自己要做到、要落实做人做事的「二八方针」。做人的八字方针:信仰、因果、良心、道德。做事的八字方针:感恩、包容、分享、结缘。这二八方针,首先不是要求别人,而是要求自己。自己要有主动的承担精神、主动的奉献精神、主动的感恩精神、包容精神、分享精神。有了这种主动,自然就能够在家庭中造成一种良好清净的修道氛围与生活氛围。

落实做人与做事的八字方針

首先说做人的八字方针怎样落实。所谓信仰,就是正信佛法僧三宝。有信仰的人最快乐,有信仰的人最幸福,有信仰的人最安祥。因果:守持五戒就是最大的因果。五戒是佛教所有戒律的基础,也是所有道德的基础,更是因果理论的基础。良心:就是要修十善。以十善法来庄严身心,以十善法来庄严家庭这个道场。道德:就是要行八正道。八正道是最高的道德要求。最高的一定可以包含最基础的部分。在家庭中修八正道,从初步到究竟,八正道给我们指出了一条通向道德圆满之路。

做事的八字方针,感恩是报四恩:报父母恩,报众生恩,报国家恩,报三宝恩。包容是修慈悲喜舍四无量心。能有慈悲喜舍的精神,还有甚么包容不了呢?包容就有和谐,包容就有你我他。分享是修布施、爱语、利行、同事四摄法。以四摄的精神来落实分享的理念,就能将分享落到实处。结缘就是结四缘。所谓广结人缘,广结善缘,广结法缘,广结佛缘。这四缘,是成就一切善法的大因缘,是成就一切有利于社会大众事业的大因缘,是完善人生修养的大因缘,更是成佛作祖的大因缘。

文:净慧长老

图片及数据源:广州光孝寺

家庭不和睦怎么办?

家是积聚善恶果报之处,家除了快乐、幸福一面外,也包括痛苦的一面。家庭里幸福多,还是痛苦多,取决每个人的因果,故人人不同。一般而言,一家人或多或少总会吵架,只要有二人以上,就有人我是非,纠缠不清。谚语有云:「清官难断家务事。」现在社会上,最扯不清的业障,就是家庭纠纷,最不易摆平。

如何依佛法处理家庭问题?

依佛法处断方式,略提四点:

第一:家庭是个共业,是有恩怨而相聚的,既知恩怨之业而来,佛陀告诉我们说:「应该随缘消旧业,更莫造新殃。」

第二:家庭吵架闹纠纷,佛陀告诉我们说:「诸法本空,了不可得。」家是如幻如化,吵架也是如幻如化,纠纷也是如幻如化,眼前所呈现的一切,无非如幻如化,空幻不实,一切无非无常在演变,家庭吵架,冷战与热战也是如幻如化,了不可得,再如何的苦战也是无常的,绝对不是永恒不变的,何必被如幻如化骗了,何必被无常的冷热战骗了!

第三:家庭是种种业缘组合而成,每当遇到不如意或痛苦事,如果是学佛的三宝弟子,应把这些不如意事或痛苦事,当做修行的逆增上缘,能促成道心的坚固,知道苦才能猛然觉悟哩!佛经云:「十方三世诸佛,皆以苦为良师。」

第四:家庭吵架闹纠纷之际,心里要怀着报恩想,父母对我们有养育之恩,兄弟弟妹有缘相聚,要爱惜亲骨肉之情分,是难遭难遇的。心里更应该如此而思惟,一家人从无始劫来,已经于六道轮回,一世一世而过,相聚又离散,何止投生在这个家一世而已呢?我们再纠缠轮回下去,绝对不是办法,在今生此世,彼此就不应该再继续结恶缘下去,好好结个善缘,彼此互让、互忍、互尊,解除彼此恩怨,无始劫来的一切恶因果,在今生了办,甚至大家共同归依佛门,共同为解脱生死轮回而努力。

部份图片及数据源:广州光孝寺

「我為了他好 可他不領情 怎麼辦?」

亲人、朋友之间相处时间长当意见不同时,容易产生矛盾,「我这是为了你好」这是许多人常找的借口。但是,为了他好,不论做甚么就都没错吗?如果出发点是善意的可实际做的事却伤了人我们又该如何处理呢?

谨记「业」不亡,不失不坏,相应不差

用佛教的角度来看,心念是意业,说的话是口业,做的事是身业。简单来说,善业引发善果,恶业引发恶果。即使发心是好的,但是行动和语言伤害到了别人,也会引发不理想的结果。

「我打孩子是为了他好」

一些父母望子成龙、望女成凤,但和孩子沟通的方式却不是很恰当。比如,小龙妈妈是一位在社会上小有成就的人,她对小龙的未来充满了期许,希望他长大后比自己过得更好。在班级里,小龙成绩不算拔尖,所以他的课业变成了小龙妈妈的一大心事。高声训斥是家常便饭,动手教训也偶有发生。小龙妈妈这样做,小龙的成绩就会好了吗?

每个孩子的性格不同。有的孩子在鞭策下更努力用功,也有的孩子因此产生厌学心理。甚至,有的孩子对家长产生了反感情绪,再也听不进去家长的任何话, 家外找家,去外面寻找倾诉的对象。假如因此联系上社会不良人士,孩子的处境会变得十分危险。

別让至亲变冤亲

像这样的亲子关系在生活中并不罕见,而类似的情况套用在兄弟、姐妹、夫妻、好朋友等关系上也一样成立。因为关心,所以唠叨,甚至谩骂,气急了还出手打人。最初的善意在恶口甚至暴力中荡然无存。原来的目标不论是否达成,亲友间的关系已然恶化。

《占察善恶业报经》中说:「业集随心,相现果起。不失不坏,相应不差。」因此,即使在面对最亲近的人,也不应只顾自己的想法行事。少开恶口,多说爱语。否则,在你不经意间,至亲可能就变成了冤亲。

「好心办坏事」值得原谅 仍需忏悔

所谓「关心则乱」。有时,我们很热心地帮助亲友,但在还未充分了解情况前就急着行动,可能会好心办了坏事。很多时候,好心办坏事的人心里也有委屈:我好心好意帮你,我凭甚么要认错?虽非本意,但是给别人添了乱。一句诚恳的道歉可以化解对方的怨怼,何乐不为?

一些人认为,谁道歉谁就输了,因此不轻易低头认错。谁对谁错?谁输谁赢?不妨看看下面这个故事。张三问李四:「为甚么我们家天天吵架,你们家却总是和和气气?有甚么秘诀吗?」李四说:「因为你们家都是好人,我们家都是坏人。」

这话张三就听不懂了。李四解释道,假如有人打破了一个杯子,张三家的人会觉得自己没错,而去指责别人没把杯子放好。放杯子的人也不认为自己有错,是对方不小心,才把杯子打破。

李四家的情况恰恰相反。如果有甚么争端,大家都会承认是自己的错。如果有人打破杯子,他会马上认错。放杯子的人也会检讨自己,不该把杯子随手放在外面。

适时认错 别让初心蒙尘

即使是好心办坏事,也应该适时认错。假如固执己见,还用原来的方式方法行事,一而再再而三地给别人添麻烦,最初帮人的善意不但没有实现,反而给他人平添了许多烦恼。

好人難做?那是方法不對

是的,学菩萨们随缘度众生的差事并不好做。用对方式方法才能真正帮到别人。「彼心恒不住,无量难思议」,难点在于,面对不同的人和事,还需用不同的方法,善巧地解决各类问题。

佛陀在世时,先观大众的根机,再为他们随宜说法,「渐顿随宜,隐彰有异」。观世音菩萨在度众时,也观大众的因缘,应以何身得度者,即现何身而为说法。

我们只要善用其心,就可以很好地帮助他人。比如,请用善解人意的心,倾听他人的想法。很多矛盾的出现,往往是因为没有充分交流,而产生了不必要的误解。你觉得一个人的行为不合理,在指责前,可以先问他为甚么要这么做、他心里的需求是甚么、他是否有说不出口的顾虑等等。

此外,请用柔和的心与他人交流。在被他人反驳时,不必疾言厉色。意见相左时,即使觉得自己是对的,也不必用强硬的语气回应。这样不仅不能解决问题,还会让彼此的心里都不舒服。

另外,请时时保持一颗谦虚的心。正所谓「受益惟谦,有容乃大」。渴望伟大的人,不一定就很伟大;自认渺小的人,也不一定真的渺小。

在帮助别人时,用居高临下的心,赢不到真正的尊重,最多只是碍于身份的表面恭敬。佛陀和大菩萨们念念利益众生,并且一直保持谦虚的态度。这两者并不矛盾。其心谦下,才可长佛善根。

图片及数据源:上海玉佛禅寺

孝为戒先 知恩报恩 佛门的孝亲观

在世俗大众的认识里,佛教往往被视作一方出离尘世、绝俗离伦的方外之教。然稽考经藏,方知佛教,一直将孝亲敬恩置于修行根本、善道枢要之地。

佛门之孝,既赅出世间之慧光,亦不离世间人伦之温情;其后东传中土,融汇传统儒孝,更凝练为东方文明中一道深邃而庄严的伦理奇观,非惟契理契机,亦且熠耀千古。

佛教经典素将孝道视为修行根本、善道之源。

《佛说父母恩重难报经》中,殷重宣说:「父母恩深重,恩怜无歇时,起坐心相逐,近遥意与随。」经中佛陀更喻父母恩德如山高海深,纵然「左肩担父,右肩担母,研皮至骨,穿骨至髓」,亦难酬其恩。此经偈非仅是譬喻之辞,实乃基于缘起正观所阐述。一切众生,皆曾互为父母子女,故孝亲之本义,实为对轮回之中深重恩情的觉醒与体认。

《盂兰盆经》中所载的目犍连救母之事,尤见孝道与佛法救度之融合。目犍连尊者见母堕于饿鬼道中,悲怆不已,佛为说盂兰盆供之法,使七世父母皆得离苦。此经不仅确立孝亲之仪轨,更昭示大孝之深义。孝之要义,非止于世间奉养,更须以佛法智慧,济拔父母出于轮回。此种「出世之孝」,超越俗谛局限,彰显佛门孝道之特质,以慈悲践孝行,以般若成孝义。

佛教初入中土时,曾因沙门剃发出家、不拜君王等制度,与中土固有的儒家孝亲伦理形成一定的差异冲突。

东晋高僧慧远和尚所作《沙门不敬王者论》,对此进行了系统辨析。他指出,出家者「遁世以求其志,变俗以达其道」,其外在形仪虽异于世俗礼制,实则通过修道弘法、提升道德,以功德回报国家父母,乃至达成「大孝通于神明」的崇高境界。

至唐宋时期,佛教进一步与中土价值观融通,发展出具有中国特色的孝亲观念。《六祖坛经》中,六祖惠能大师有偈云「恩则孝养父母,义则上下相怜」,将孝道纳入世间修行的体系中。

北宋契嵩禅师撰《孝论》十二篇,明确主张「夫孝,诸教皆尊之,而佛教殊尊也」,并以「孝为戒先」融通世孝与戒律,在理论层面实现了佛教伦理与儒家孝道的融合。这一融合深刻影响了中国佛教的精神走向与社会认同。

《梵网经》所阐述的「孝名为戒」,主张「一切男子是我父,一切女人是我母」,将世俗孝亲扩展为对一切众生的普遍慈悲。这一思想既与儒家「老吾老以及人之老」的推恩理念相契合,又以佛教轮回观为依据,奠定了实践仪轨的思想基础。

有了经文句偈作为依据,进而通过制度化的仪轨,将孝亲观念深刻融入宗教实践中,盂兰盆会的形成与发展便是其中的典范。

这一法会源于《佛说盂兰盆经》中目犍连救母的典故。自南北朝传入中土后,该经便与中国传统祭祀文化相结合。至唐代,宗密法师在《盂兰盆经疏》中强调孝道是「儒释皆宗之」的根本,贯通人伦与天道。他大力倡导在农历七月十五设盂兰盆供,以饮食供养十方僧众,藉此功德救度七世父母。这使得盂兰盆会迅速发展为融祭祀、超度与报恩于一体的孝亲法会,获得广泛社会响应。其后,清明、冬至等传统祭祖时节也渐成为僧俗共同践行孝道的重要场合。这不仅使盂兰盆节成为佛教中国化的典型代表,更体现出中国佛教对孝道文化的深刻融摄与升华。

佛教孝亲观自印度至中国,历经创造性转化,既葆有解脱道之崇高愿力,亦实现与人伦日用的深切融合。其所启示者,乃真正之大孝,非惟晨昏定省、物质奉养,更在于以智慧引导父母出离轮回;非止于一世血亲之眷念,更是对一切众生皆曾为父母之深刻体认。

此一种融汇出世与入世、慈悲与智慧之孝亲观,恰如天台宗所云「一色一香无非中道」,于世俗伦理中彰明佛法真谛,于孝亲敬恩中践行菩萨精神。这既为佛门对中国文化之重大贡献,亦成为人类文明中一道超越时空的伦理光明,照亮现代人在个体修行与家庭责任、超越追求与人伦义务之间求得平衡的智慧之路。

图片及数据源:广州六榕寺

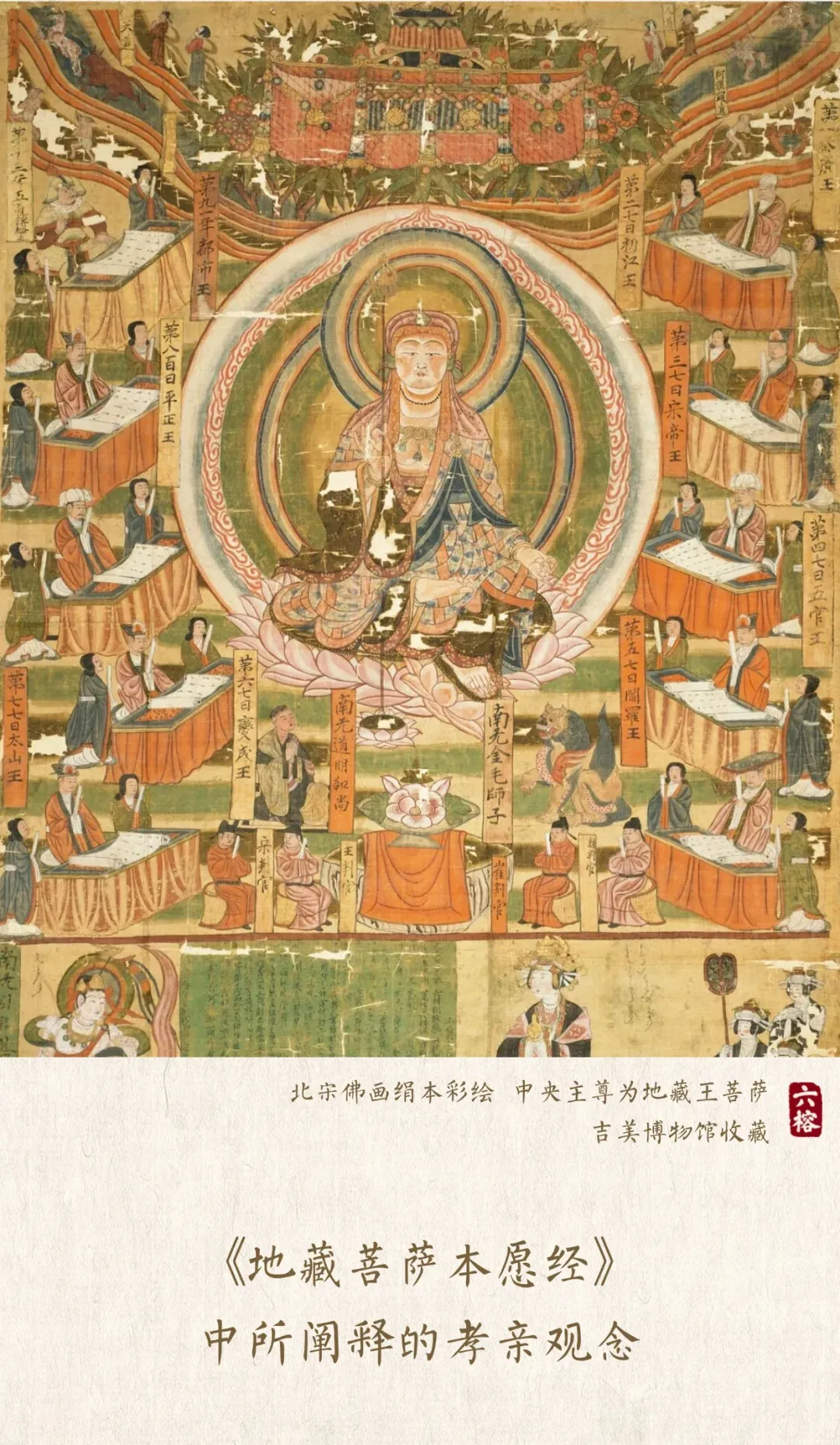

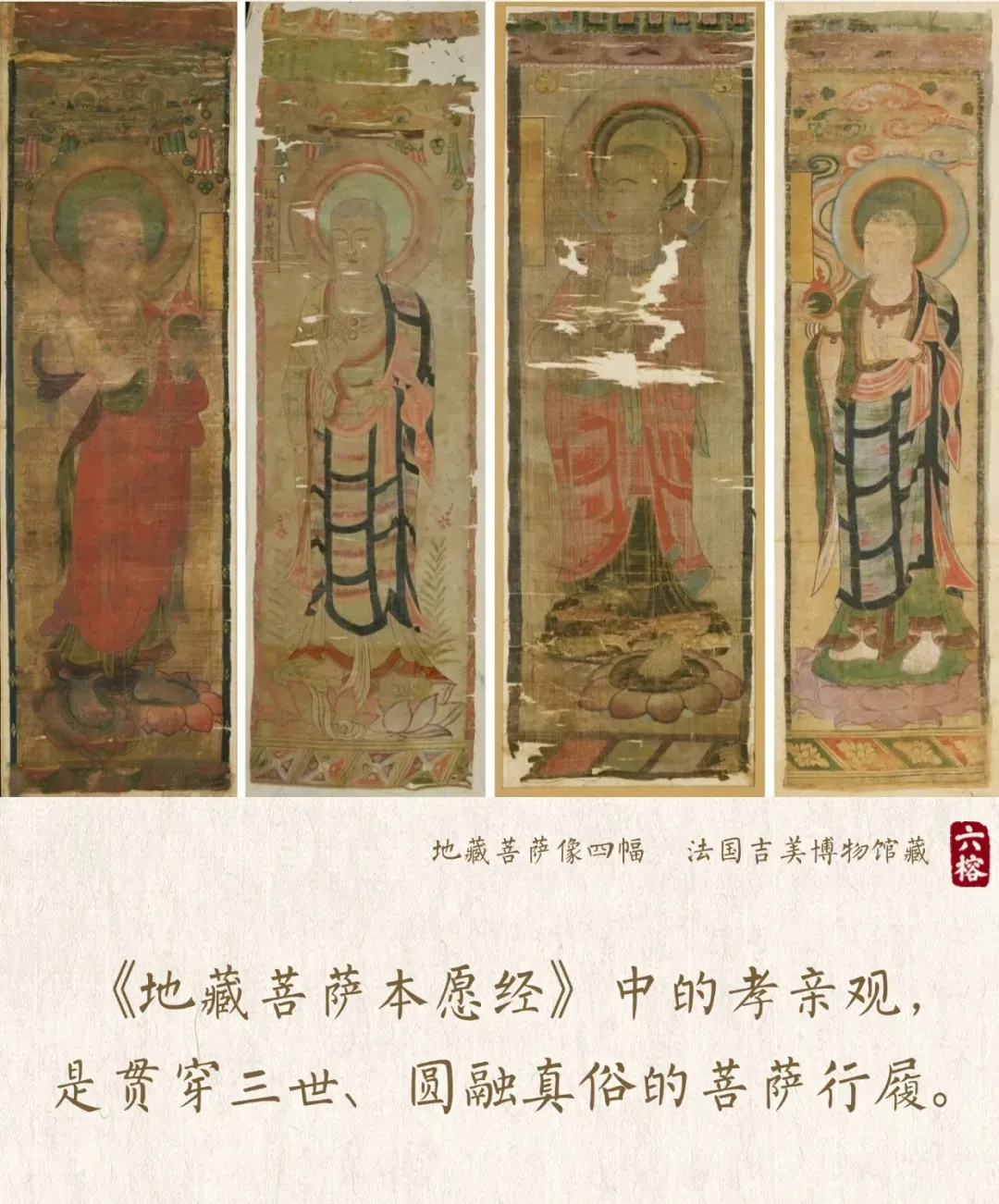

地藏愿海 | 孝为菩提根 大愿度众生

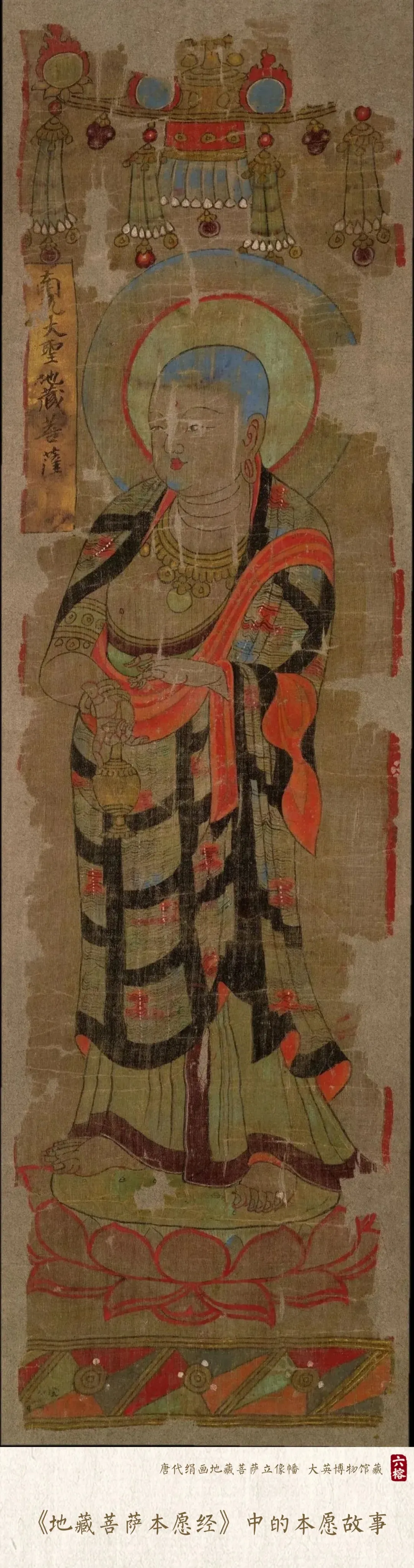

农历七月,乃佛门中慎终追远的「孝亲月」,源于佛制「结夏安居」圆满,众生得以藉僧众精进功德之力,超荐先亡、孝亲报恩。而因《地藏菩萨本愿经》根本精神正是宣说孝道、报恩救度,故被称为「佛门孝经」。

地藏菩萨发「地狱不空,誓不成佛」之宏愿,屡劫救母,广度众生,体现了佛教至深至切的孝亲观与慈悲精神。今天,我们来了解《地藏菩萨本愿经》的由来及其中所蕴含的甚深慈孝精神。

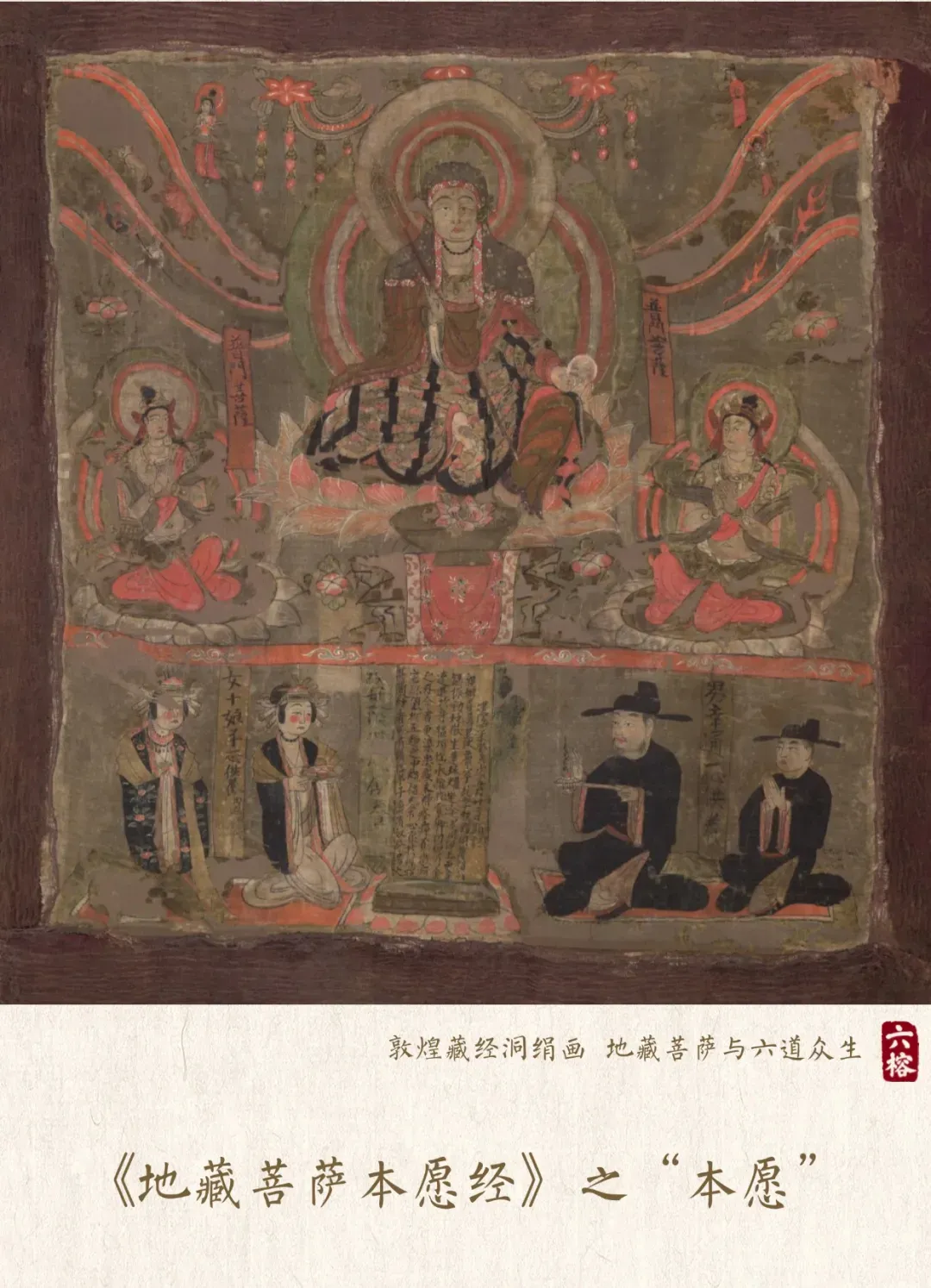

《地藏菩萨本愿经》的起源与核心,可从「本愿」这一根本理念予以阐释。此部经典非由一人一时所作,而是大乘佛教菩萨信仰与愿行思想长期演化的结果。其形成约在公元6至7世纪,体现了佛教对菩萨道、业力与慈悲教义的交融阐释。目前此部经典的通行汉译本出自唐代实叉难陀之手,流通极广,影响深远。

《地藏菩萨本愿经》中详尽记载了地藏菩萨于因地发心修行时,为救度母亲而发起广大菩提心的本生故事。这些事迹不仅是「本愿」的缘起,更是大乘佛教中将孝亲之心升华为菩萨悲愿的典范。

《地藏菩萨本愿经》中的本愿故事

其要者有二:

第一:婆罗门女救母

地藏菩萨曾有一世为婆罗门女,其母不信佛法、讥毁三宝,命终之后魂堕无间地狱。婆罗门女知母生前造恶,必遭恶报,遂变卖家宅房产,广求香花供具,于佛塔寺中大兴供养。她至心恭敬,泣念佛名,感得佛力加持,得以暂至地狱境界。

狱卒告知,因其至诚念佛功德,其母已得脱地狱之苦,转生天道。婆罗门女见地狱中无量罪苦众生受诸剧苦,遂在觉华定自在王如来像前发下大愿:「愿我尽未来劫,应有罪苦众生,广设方便,使令解脱。」

第二:光目女救母

又一世,地藏菩萨为光目女,其母生前嗜食鱼鳖之卵,杀生甚重,死后堕入恶道,备受极苦。光目女为救亡母,塑画佛像、虔诚供养,悲泣祷佛。

蒙佛力加被,她得知母亲暂出恶道又将复堕,于是悚然悲恸,于清净莲华目如来前发愿:「愿我自今日后,对清净莲华目如来像前,却后百千万亿劫中,应有世界所有地狱及三恶道诸罪苦众生,誓愿救拔,令离地狱、恶趣、畜生、饿鬼等。如是罪报等人,尽成佛竟,我然后方成正觉。」

《地藏菩萨本愿经》所阐释的孝亲观念,深刻拓展了传统孝道的内涵,将其从世间伦理提升至出世解脱的层面,形成了一种贯通生死、自他兼利的大孝理念。

在孝的时空维度上,《地藏经》展现出前所未有的延展性。传统孝道主张「生事之以礼,死葬之以礼,祭之以礼」,注重对父母在世时的奉养与离世后的追思。而《地藏经》则提出,孝行不应止于今生,更须延伸至轮回之中,关注父母死后之归宿与究竟解脱。真正的大孝,在于助父母永离恶道、趋向菩提,这不仅是对现世父母的关怀,更是对其法身慧命的终极护念。

《地藏菩萨本愿经》中的孝亲观

在实践方法上,《地藏经》提供了以功德回向为核心的修行路径。不同于传统侧重物质奉养与光耀门楣的尽孝方式,《地藏经》强调通过念佛、供佛、造像、抄经、诵经、布施等善行,并将所修功德回向父母。经中明确指出:「若能更为身死之后,七七日内,广造众善,能使是诸众生永离恶趣,得生人天,受胜妙乐」,从而为孝道践行指明了更广泛的大愿实践路径。

最根本的升华体现于孝的境界扩展。《地藏经》通过地藏菩萨本生故事,从最初利益一己父母,扩展为对一切如母众生的慈悲救度。地藏菩萨因救母因缘目睹地狱苦痛,遂发「地狱不空,誓不成佛」之宏愿,正是由孝亲之心启程,最终升华为无私无我的菩萨道精神。这意味着孝不再只是一家之私事,而是通往菩提觉悟的修行根本;孝行从自利转为利他,从世间善行升华为出世圣道。

《地藏菩萨本愿经》中的孝亲观,因而成为一种贯穿三世、圆融真俗的菩萨行履。它既肯定了人世亲情的珍贵,又指引众生超越情感束缚,以愿力和智慧践行真正的大孝——不仅报答父母今生恩情,更助其永脱轮回、成就佛道,这才是孝的极致与圆满。

图片及数据源:广州六榕寺

夫妻、亲子之间如何彼此相待

在家居士是佛教的基础,在释迦牟尼佛的时候,就非常重视家庭生活,重视夫妻之间、亲子之间,如何彼此相待。甚至还有经典讲到结婚之后,怀孕、生子的事。例如《善生经》、《玉耶女经》,均对夫妻亲子有明确的伦常原则。《长阿含十六经》明文说:为子求善婚娶是父母的义务。《中阿含一三五经》亦明言:「夫当以五事爱敬供给妻子。」「妻子当以十三事善敬顺夫。」并说:若人慈愍妻子者,必有增益,则无损耗。由此可知,佛教并不是与世隔绝的,应从佛教徒的立场、从将来要踏入人生另一境界的立场来认识婚姻和家庭。

以宗教信仰来促进家庭生活的幸福美满

宗教信仰是非常重要的。都能虔诚供奉一尊观音菩萨,从此这不仅是你的家,也是你们共同修行的道场。供奉观音菩萨有二种意义,一是学习、模仿观音菩萨的慈悲精神。如果能像观音菩萨那样慈悲,夫妻还会吵架吗?还会打小孩吗?还会弃父母于不顾吗?还会对朋友不忠诚吗?不会的!第二种意义是,菩萨的确是有感应,当在有困难、有麻烦时,要以佛菩萨为模范,同时祈求佛菩萨给予力量和信心,让你们在平顺中共渡一生。夫妻双方同床异梦、意见不合是正常的,要在观音菩萨的保佑下,互相调和,彼此包容。

以家庭的净化 提升人品 净化人间

净化人间要从净化家庭开始,也就是要从建立佛化家庭开始。以佛菩萨的慈悲及智慧,为我们学习的重点。提升自己,净化家庭,进而影响周遭的亲人、朋友,再扩及社会,达成净化人间、建设人间净土的目标。

如何建立佛化家庭?

建立婚姻的共识。建立佛法家庭,是希望从两个人结婚时开始,就是一个佛教家庭。如何建立佛教的家庭呢?首先须要建立婚姻的共识,那便是彼此关怀、彼此尊敬、彼此体谅、彼此礼让、互相学习、共同成长。这才像是互为同修的菩萨,互为善友、互相提携的佛化婚姻。

如果遇到你的另一半陷于情绪的低潮,现出消极、无奈、孤单寂寞、惊恐失望的时候,你应该鼓励他(她),这就是互相关怀。

释尊教导我们,众生皆有佛性,一切众生皆有成佛的可能,皆是未来的佛。所以要尊敬对方,即使对方不尊敬你,甚至虐待你,也要认为这是助你成长的逆增上缘。这不是教你逆来顺受,而是在无法避免的情况已经发生的时候,就要学习接受事实,并且由衷地感谢一切助你成长的各种因缘。如果对方一时无法改变,一定要调整自己,时时以尊敬、尊重的态度,来与对方相处,视其为未来佛、现在的菩萨。互敬、互重,此种方式,对家庭生活的和谐是非常重要的。很多家庭问题的发生,是来自夫妇双方不能相互礼让。

怀胎之教育。结婚后,有不要孩子的权利,如果仅为自私,便是不负责任的想法,也是拒绝成长的观念;如果不自量力拚命生孩子,也是自害害人的事。有了孩子,才会深刻地体会到父母生养儿女是多么的不容易!从怀孕到生产,从生产到小孩上学、结婚、成家,成家之后,还要帮他立业,牵肠挂肚,万般呵护。没有孩子,不会知道为人父母的责任,也很难知道为人父母的辛苦。但现代的社会,不论中国人也好、西方人也好,结婚之后,非但忽略了双亲的奉养,还因忙着事业,而把小孩交给父母去「含饴弄孙」当褓母,这是颠倒了。

佛教非常重视胎教,《大藏经》中有关胎教的,至少有三部:一、《菩萨处胎经》,二、《大宝积经.佛说入胎藏会》,三、《大宝积经.佛为阿难说处胎会》。孕妇怀胎的时候,要作如此想:这是菩萨来入胎,怀的是一尊小菩萨。千万不要认为:「生孩子嘛!把小鬼生出来就好了」,如果你认为那是小鬼,他真的会变成小鬼;如果你视他为菩萨,他会是个菩萨。心的念头是非常重要的。怀孕时,心中常念观音菩萨,多看观音菩萨像,经常观想菩萨慈祥的面容,对胎儿很有用;我们要经常保持心平气和,想要生气的时候,就赶快念观音菩萨。怀胎时,不可以暴饮暴食、生活不正常。我们的一言一行、一举一动,表情及心理现象,都会对胎儿产生直接的影响。丈夫们可能认为胎教仅是母亲妊娠中的事,跟做父亲的没有关系,其实你的身心状态会影响到你的太太,也就会影响到腹中的胎儿。所以良好的胎教是夫妻双方共同的责任。

图片及数据源:广州光孝寺