恒常学习

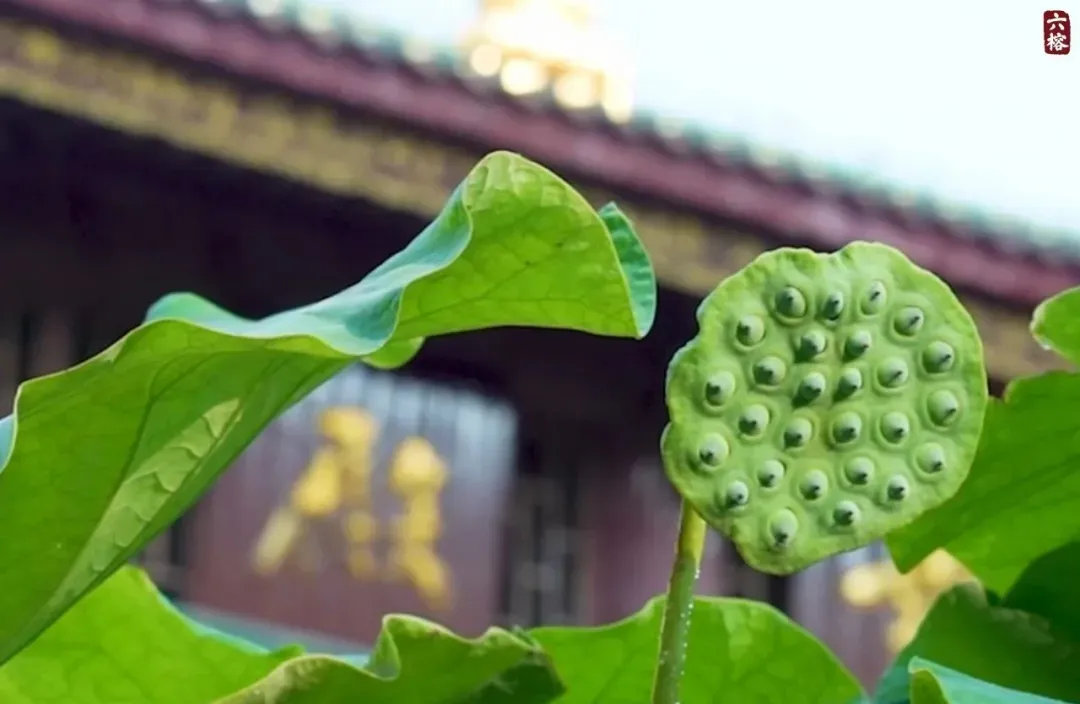

空谷回音 为甚么要以戒为师

心音幽寂,空谷回响,妙法如莲,幽幽吐芳。法量上人慈悲无量,对虔心求教者殷切开示,解惑无倦。其法语如泉,涤洗心尘;其析疑如露,法益广布。兹辑录问答精要成【空谷回音】,期与大众共用法露,同沐慧光。

本期【空谷回音】,集结法量上人有关「持戒」的部分问答开示,以飨大众,法益同沾。

法量大和尚开示:

问:师父,我们为何要持戒?

答:戒律,是离苦得乐的航标,是防非止恶的铠甲,是成就菩提的根本。当珍之重之,如护眼目。

问:师父,我们应当以何种心「持戒」?

答:《四十二章经》中佛陀开示云:「奉持净戒,如护明珠;防护六情,如护浮囊。」持守清净戒律,要像守护无价宝珠般珍重无比;防护眼、耳、鼻、舌、身、意这六根,要如同守护渡水的浮囊一样,严防丝毫渗漏,不容半点差池!简言之,要以敬宝之诚、护命之慎、防患之明,将此心贯注于行住坐卧,即是真持戒。

问:师父,持戒如此多约束,为甚么我们还要持戒?

答:戒律不是约束、不是束缚,戒律是防火墙、是金刚盾,是防护贪欲、嗔恨、愚痴、懈怠等烦恼伤害身心的铠甲。它能善护咱们的「六根门头」,主动抵御烦恼盗贼的侵袭,是自由的基石,是幸福的源泉。若是为了追求所谓的「自由自在」,而舍弃戒律的学习与实践,身心则易随烦恼习气所驱动,极易造作种种恶不善之因,从而导致身心痛苦,才是最大的不自由。持戒初期或感费力,如同良药苦口,但这短暂「不适」正是对治生死痛苦的病根良方。持之以恒,戒律便内化为自然习惯,实现防非止恶、慈悲乐善,这样才能给咱们的生命带来真正的幸福安稳与自由自在。

问:师父,佛陀在涅盘前嘱咐弟子「以戒为师」。为甚么佛陀不让我们以某个人、某种神通或高深理论为师,而要以「戒」为师呢?

答:作为 「三无漏学」根基,戒能涤荡贪嗔痴尘垢,规范身口意三业,令身心远离缠缚,渐趋清净。唯有持戒清净,方能生正定、发真慧;若无戒持守,则如漏器盛水,定慧功德尽失,终堕流转。佛陀亦垂训: 「依法不依人」,何以故?盖因人为生灭有为法,心性无常;戒律则依无为法而立,恒定不二,为客观普世之修行准绳。故「以戒为师」,即是依止佛陀圆满智慧,令正法住世,慧命永续。

问:师父,如何于日常工作生活中践行「以戒为师」?

答:于日常中践行「以戒为师」,当「诸恶莫作,众善奉行,自净其意。」奉持五戒十善,落实于行住坐卧,做到有惭有愧、耻恶欣善,有情有义、不卑不亢;时刻保持正念正知,觉察起心动念,远离贪嗔邪见。遇顺逆境界,善观缘起,以智慧抉择,以慈悲待人,远离颠倒梦想。持戒需智慧,若偶有疏失,当实时生大惭愧,忏悔改过,不贰其过。须视生活为道场,顺逆皆是炼心机缘。常以戒为镜,反观自照,修正言行。遇疑难,速亲近善知识求正解。 如此,方能在红尘纷扰中持守「明珠」之珍重,护好「浮囊」之严密,于日常深耕信愿,精进不懈。

图片及数据源:广州六榕寺

业力是导演

人生就像一个舞台,业力如导演。每个人都依自己的剧本来演自己的人生,戏演完了,就不要再执着舞台上的角色, 要舍此投彼,因为还有下一场戏等着你。

好好地做人做事,业力将随着你造作的善恶而变化。

图片及数据源:证严法师

恭录自《心镜.心境——愉悦的力量》

但行好事福自相隨

本焕长老曾开示:「大家都是未来的佛,想要快点成佛,就要多点培福,多点修慧,要福慧具足才能成佛。大家想要福德具足,就要在众生中去修。菩提生于众生,没有众生,一切菩萨皆不能成佛。」不要小看任何一份善意,它会在某个不经意的瞬间,温暖他人,回馈自身。

行善从善待自己开始,如果连自己都无法安顿,又如何能真正利益他人呢?

可以从以下几点出发 善待自己:

1. 规律饮食和作息;不去做伤害自己的事;不去做/说会损害我们福报的事/话;

停止自我批判,接纳自己的不完美。当烦恼现前时,试着只是「诊断」而不「审判」。觉察到:「此刻,我有愤怒的情绪升起了。」 而非「我真是一个容易愤怒的坏人。」前者带来改变的可能,后者只会制造更多的痛苦。

善待自己是利益众生的开始

善待自己,也是为了更好地利益众生。

《华严经》云:「若令众生生欢喜者,则令一切如来欢喜。」 这句话同样适用于自己。一个内心充满焦虑、疲惫和不快乐的修行者,很难散发出真正的慈悲去温暖他人。当我们学会善待自己,内心变得柔和、安定、充满喜悦时,这种状态自然会感染身边的人。

善待眾生

善待他人及众生可以这样做:

1. 听父母唠叨家常,不打断、不敷衍;

2. 分担家务,家务不是一个人的义务;

3. 帮年迈的长辈调试手机;

4. 排队时不插队;

5. 坐公交、地铁时,先下后上,给需要帮助的人让座;

6. 公共场合不大声喧哗,不公放手机视频的声音;

7. 尊重各行各业的劳动者;

8. 在线线下,不传播谣言,不说令人动怒的话;

9. 不去主动伤害动物,尊重每一个生命;

10. 不随意打扰自然界的生物,保持距离观察。

图片及数据源:上海玉佛禅寺

如何才能遇到善知识和善同伴?

师父,佛陀说「具足善知识,是全梵行者」,我很想知道,怎样才找到全梵行的善知识?怎样才可以遇到真正的善知识、善同伴?

【法量大和尚开示】

善知识就是正念的代名词,就是正知正见的代名词。我们若没有正见,没有正知、没有正念,就不能说有善知识。我们若不具备正念和正知,也就无从亲近善知识,就算善知识在我们的面前,就算佛在我们的面前,我们都不认为他是佛,可能还认为是我们讨厌的人。所以,要想亲近善知识,我们必须要依内在的善知识。

首先,我们必须真正知道善知识的可尊、可贵、可依。如果不知道善知识的尊贵,我们就不会知道他的可依。不知道善知识的可依,我们就不能真诚地依靠他。不真正地依靠善知识,我们就得不到善知识的真实利益。

善知识无时无刻不在我们身边,只是我们还未具备发现善知识、亲近善知识的能力。这是因为我们内在的善知识未能发挥作用,犹如盲人,不是太阳不照耀,而是因为他目不能视。

《金刚经》告诉我们,不要把人当作一个固定不变的实有法,我们要是把人当成是一个固定不变的实有法,就不认识人,不知道甚么叫人。既然不知道什么是人,我们也就无从得到善知识和善同伴。

我们的内在同样具备善知识和善同伴,如果我们的本觉,我们的心的正知是我们的善知识,依这个善知识生起来的一切善的心所,就是善同伴。

在现实生活当中,具有道德、慈悲和智慧的师长,是我们的善知识;具有真诚、正勤践行佛法的道友同窗,是我们的善同伴;具足良好的眷属关系,比如说我们学佛,我的家人很支持我,这就是我的善同伴;如果我们学佛,家人反对我们,这就不是善法的善同伴,我们就不得善同伴,学佛就有障碍。

善知识、善同伴,都是靠我们修来的。能够修得善知识、善同伴,这是非常重要的。所以,我们要生生世世发愿:能够生于善知识之家,能够得遇善知识、亲近善知识,能够拥有广大的善同伴。这种愿力、这种善行,是非常重要的。

图片及数据源: 广州六榕寺

法师开示_不求聪明但求智慧

赤子之心即是人人与生俱有的清净本性,想保有清纯童真的赤子心,就必须在人事历练中, 不求聪明,但求智慧──智是分别智,一切事、理,皆能分辨; 慧是平等慧,是人心最清净、最完美的一念本性。

有分别智,内有平等慧,智慧具足,就能分辨人事、体会真理。 因此学佛者要恒持清净心,立大志,开启本具的智慧。

图片及数据源:《心镜.心境——愉悦的力量》释证严法师

恭录自《心镜.心境——愉悦的力量》

从「为什么」到「坚定不移」

年少时候的上人,对于世事常感疑惑,心中充满了「为什么」?因缘接触《梁皇宝忏》、《四书》、《法华经》、《地藏经》以及《无量义经》等佛典及世典后,既开启进入佛门之心志,立愿将佛法推入人间;并亦影响自身思想之源流、形成与发展。

积四十年力行法华思想,在慈济志业规模已然完备之际,因缘成熟树立「慈济宗」。

四十多年后的今天,行在人间菩萨道上,上人不仅笃定前行之路,并且期许全球慈济人 —— 时代在变,空间也在变,尽管有形的环境时刻在变异之中,但期盼大家跟随着我走入慈济宗门,这分荷负如来家业、永传慈济法脉之修行心志,要贯彻到底!要真诚如一!

不论时间有多长,不论路途有多远,不论遇到何种境界,这分心志与初衷,必定要「坚定不移」!

数据源:慈济证严上人思想体系

若要人不说 除非己莫为

有一群人坐在屋内闲聊,其中有一个人说起某人品行不错,就是有两个缺点: 容易生气和处事鲁莽。 此时,正好某人在门外经过,听到有人议论自己,非常气愤,马上走进屋里, 抓住那个说他缺点的人,动手打他。 旁边的人阻止他,问道:「你为甚么 打人呀?」 他答道:「我甚么时候容易生 气、做事莽撞呀?这个人说我容 易生气、做事莽撞,所以我要打 他!」 旁人听后,说:「你容易生 气、做事鲁莽的缺点不是现在已 表现出来了吗?你还能责怪人评 价你吗?」

宽运法师开示:

有些批评或评价,别人一说出来,我们马上就会「发火」。这就是俗语说的「被人点中死 穴」,或者说被人按中了「情绪按钮」。愤怒,佛教称为「瞋」,它和贪、痴合称为三毒。 《大智度论》认为,「瞋」是三毒之中,伤害最大的,也是心病之中最难「医治」的。生气之后的不理性表现,便是鲁莽。所以容易生气的人,做事往往也鲁莽。 我们在日常生活上,常常会遇到批评。以正面的态度面对批评,学会控制情绪,是修行的 重要一步。当我们遇到批评时,可以不急于辩解或响应,客观地理解批评的内容,然后学习古人,有则改之,无则加勉。若真有缺失,宜加以反省及改正;如没有错,就当告诫自己小心, 以免将来出错。 若要人不说,除非己莫为。要避免被「批评」,也要减少「死穴」。《十住断结经》卷第 三:「为人谦下不憍蔑人,功德道果日夜滋生,缚结怨恶永无根芽。」平时待人处事,谦卑有 礼,日渐养成好的修为,批评结怨之事,就不存在生根发芽的因缘了。

数据源:香港佛教联合会

装死骗夫的妇人

从前有一个愚昧的男人,她的妻子仪容端正。他对妻子十分钟爱,可是妻子对他并不忠诚,在外有了情 人。她的邪淫心大,想依靠情人而抛弃丈夫。于是,她找来一个老婆婆,对她说:「我走了以后,请弄一具女尸放在我家,然后对我丈夫说,我已死了。」 老婆婆趁男人不在家时,弄来一具女尸。男人回家后,老婆婆谎称他的妻子已死了。丈夫马上去看那具尸体,相信这就是他的妻子,并嚎啕大哭起来。之后,丈 夫把女尸火葬,再把骨灰盛在一个囊袋里,日日夜夜带在身上。 其后那个妇人厌弃情人而回到丈夫的家。她对丈夫说:「我是你的妻子啊!」 丈夫说:「我妻子早已死了!你是谁?为何说是我的妻子?」 虽然妻子再三解释,但他还是不相信。

宽运法师开示

这个出自《百喻经》的故事,男主角「丈夫」比喻为那些受外道邪说迷惑的人,将错误的观念当作真理,执性不改(执着)。就算听到正信的道理,也不愿相信。 「执着」一词本来出自佛教,《国语词典》解释为「将人、现象、思想、经验等视为真实不变,而生起贪着的心态」。它是烦恼的根源,试想想,如果一个人的想法、或看待某种事物总是单一不变的,他的生活会是如何?就是恶习难改!人一旦抱有某种错误的想法和概念,或有某种不好的习惯或行为,而又不听劝告,不愿改变,那么就会带着恶习生活,在生活中吃尽苦头。 执着者也不会有好人缘,因为他们不容易接受其他人的意见,也可能将自己的看法强加于人,易与人产生矛盾。由于常常执着于某种结果,执着的人常会在条件不俱备的情况下强求成果,在不得志下,常令到自己心灰意冷。

《金刚经》云:「法尚应舍,何况非法。」大家要运用智慧,不要被执着产生的邪知邪见缠绕终生。 至此,可能有读者认为怎么不批评一下故事中的妻子,这有点不公平。是的,那位妻子沉迷于邪淫之欢,自古至今,最后必然没有好的结局。夫妻间的爱,必须专一、忠诚才会得到真正的幸福。

数据源:香港佛教联合会