達摩祖師傳法事略

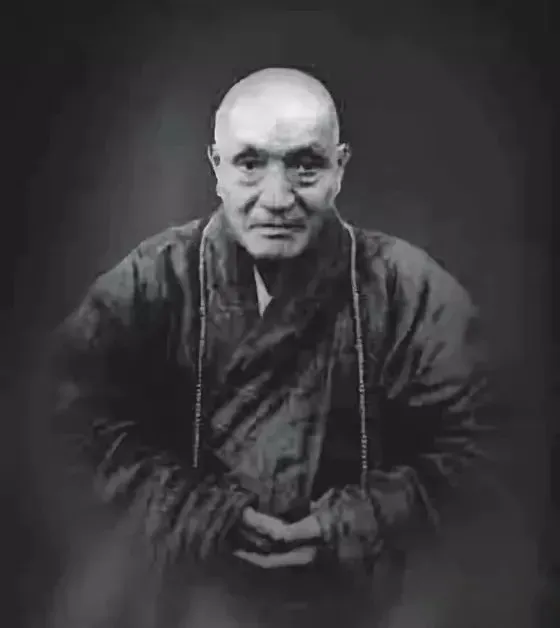

達摩祖師,又稱菩提達摩,意譯為覺法,為我國禪宗初祖、西天第二十八祖。達摩祖師生於南天竺(南印度),刹帝利種姓,是南天竺國香至王的第三子,他傾心大乘佛法,師從般若多羅大師。達摩祖師在中國始傳禪宗,被尊稱為「東土第一代祖師」,他的佛教思想,對後來的中華文化有很大的影響。

達摩祖師學問淵博,既為有部宗匠,又精通大乘兩派宗義,三藏五明,無不博通。但是,他傳授的禪法卻極為樸實簡練,經過二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍的代代衣缽傳承,得遇六祖惠能現世後,禪宗一脈高僧輩出。最終,一花開五葉,形成了溈仰宗、臨濟宗、雲門宗、曹洞宗、法眼宗這五大禪門宗派。

據傳,達摩祖師傳法給二祖慧可時,曾有一偈,「吾本來茲土,傳法救迷情。一花開五葉,結果自然成」。

一千五百年後的今天,漢地寺院大部分都是出自這「五葉」,六榕寺千年禪宗道場,便是源承曹溪法乳,宗弘臨濟曹洞。今天,我們便來瞭解一下有關達摩祖師流傳千古的事蹟。

達摩祖師即菩提達摩,南天竺國香至王的第三子,姓刹帝利,本名菩提多羅。師從二十七祖般若多羅出家。自釋迦牟尼佛與迦葉尊者拈花一笑之後,經過二十七代祖,傳至菩提達摩大師。

師父為他起名菩提達摩,就是通曉諸法的意思。他請教師父,「我既已得法,當去甚麼地方弘揚呢?」師父指點說,「待我入滅67年以後,當往震旦,設大法藥,直接上根。」震旦,即是現在的中國,般若多羅授意達摩去東方中國,以禪法接引上根利器的修行人。

達摩遵從師教,勤懇服侍。般若多羅圓寂後,他與二十七祖的另一位弟子佛大先一起,留在本國,弘揚佛法,被人稱為「二甘露門」。

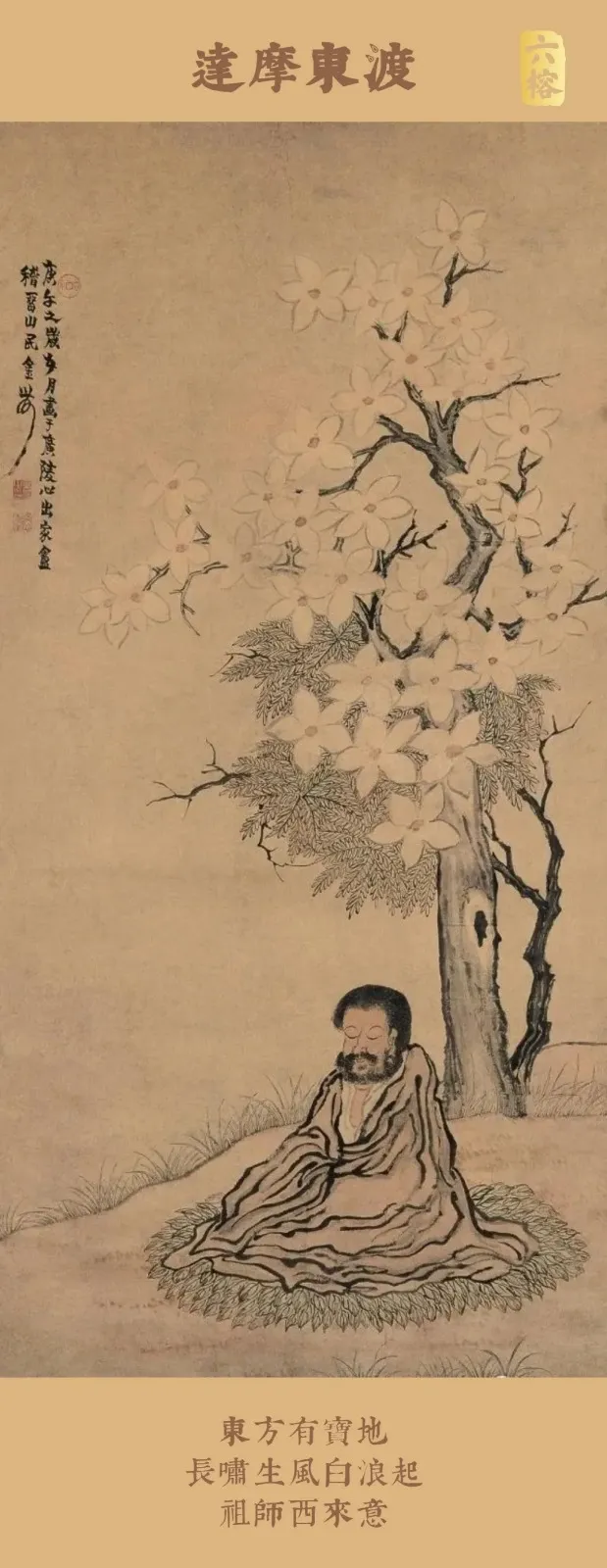

般若多羅圓寂67年後,到中國去的機緣成熟了。達摩在師父般若多羅的塔前辭行,泛舟東渡,歷經三年,抵達中國南海,即今天的廣州市。

《續高僧傳》中記載,達摩泛海而來,在廣州登陸,先在中國的南方停留了一段時間,然後由南入北,曾在洛陽、嵩山等地傳授禪法。

經過一千五百多年的流傳,達摩東渡後的事蹟,已經在人們心中,逐漸演化成了一段傳奇。

達摩祖師早年辭別祖塔,跨越重重大洋,抵達中國時,恰是崇佛的梁武帝在位時期。梁武帝得知有這麼一位天竺僧達摩的到來,就遣使持詔將他迎至當時的國都建業(今南京)。於是有了歷史上非常著名的與武帝論功德的對話——

梁武帝問達摩:「朕即位以來,造寺、寫經、度僧,不可勝計,有何功德?」

達摩祖師答言:「實無功德。」

武帝又問:「何以無功德?」

達摩祖師雲:「此但人天小果有漏之因。如影隨形,雖有非實。」

梁武帝便問:「如何是真功德?」

達摩祖師回答:「淨智妙圓,體自空寂。如是功德,不以世求。」

梁武帝又問:「如何是聖諦第一義?」

達摩祖師道:「廓然無聖。」

梁武帝反問:「對朕者誰?」

達摩祖師道:「不識。」

梁武帝不能領悟,達摩祖師知道梁武帝的機緣不契,於當月十九日離開金陵。達摩走後,梁武帝有所醒悟,派人想要追回達摩。在江邊,達摩見有人趕來,隨手折了一根蘆葦投入江中,化作一葉扁舟,飄然過江北上。

另有一版本,傳說是神光法師(即後來的二祖慧可)意欲向達摩求法,緊緊追趕而來之時,達摩一葦渡江。

後世許多的文人,都先後根據這個典故創作了大量的書畫作品。達摩,作為中國禪宗的始祖,也成為了佛教藝術題材的重要人物。

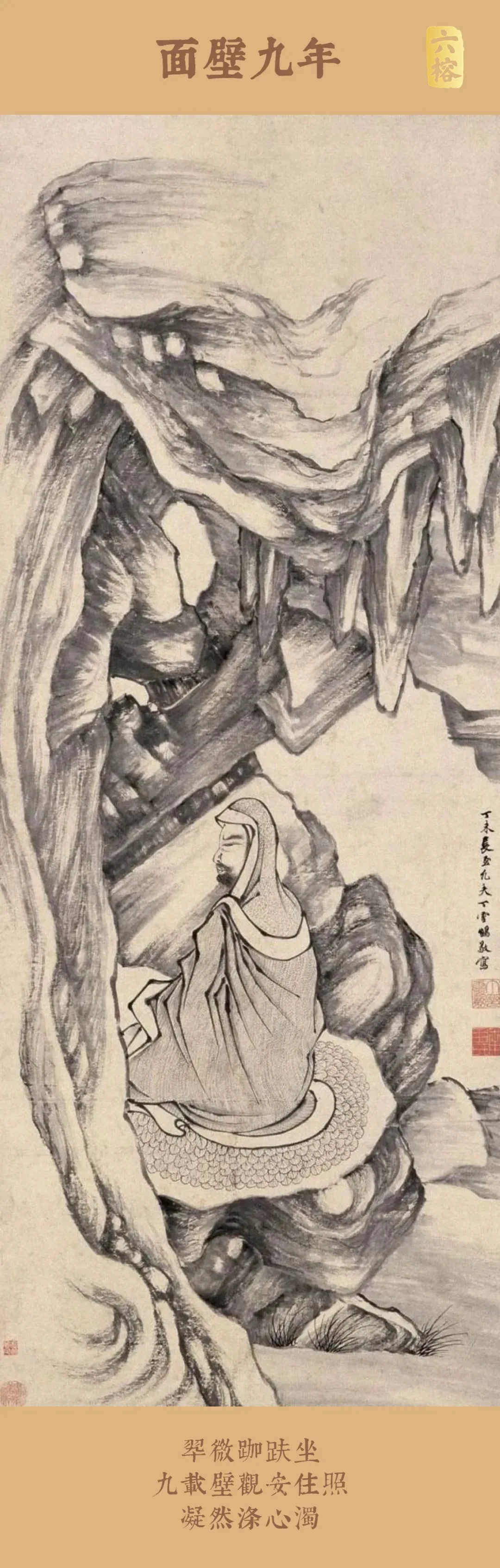

達摩遊歷中土之時,曾在嵩洛地區雲遊參訪。不知哪一日起,在少室山后山的五乳峰上,達摩擇洞禪居,經年累月的面壁修行起來。在長達九年的時間裡,他幾乎從不開口,更不與人往來。人們都不知道他在做甚麼,都稱他為「壁觀婆羅門」。

有人說,達摩的觀壁坐禪源于古印度,壁觀也可能是「凝心、安心、住心」的譬喻;也有人說,那是在等待有緣人。

確實,那位或許曾在江邊追苦的神光法師堅守洞外數年。即便在寒冷冬季,達摩觀壁多久,他就侍立多久。終於,達摩祖師決定傳法於他,後世稱為二祖慧可。《續高僧傳》中記載,「達摩禪師以四卷楞伽授可曰:我觀漢地,惟有此經,仁者依行,自得度世。」

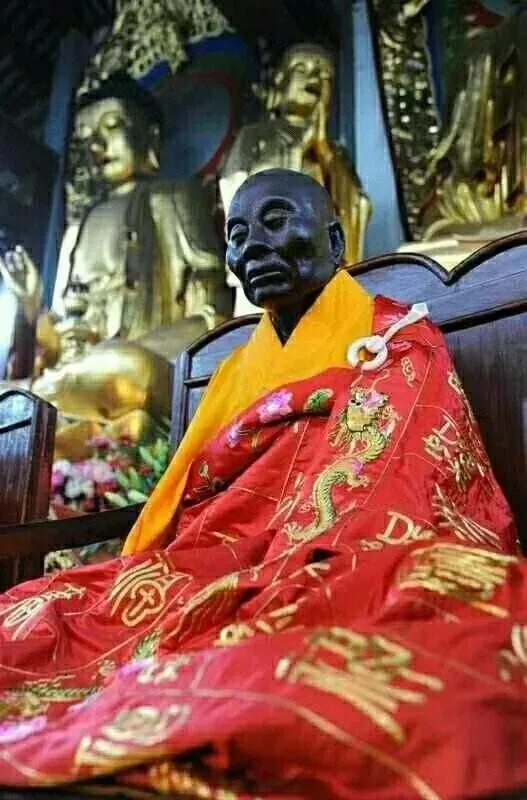

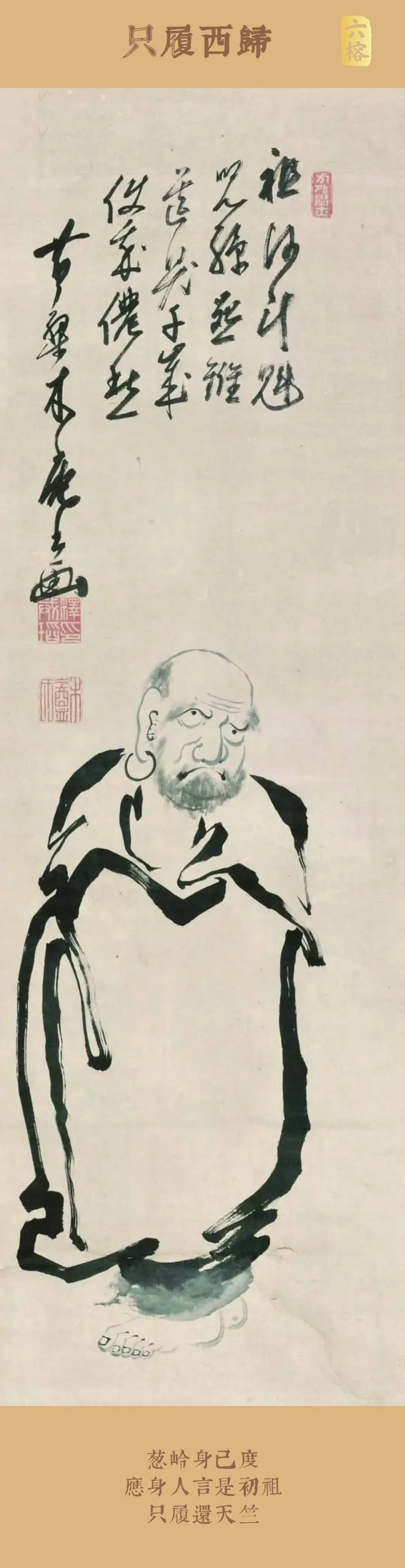

關於達摩祖師的歸宿也是眾說不一。一種說法是,在漢地傳道時,遭遇五次投毒加害都被識破,但第六次時自覺教化因緣已盡,也已有了傳人,便不再自救,示現入滅,並安葬于熊耳山。

未料想到,三年後,北魏使臣宋雲出使西域,回來的路上在蔥嶺(今帕米爾高原)遇到達摩,還見他手裡提著一隻鞋。宋雲問,「大師哪裡去?」達摩回,「西天去」。回來後,宋雲稟報此事,達摩的弟子們開棺一看,原來是空的。

或「只履西歸」很可能只是一種期望,是對《續高僧傳》中,達摩祖師「游化為務,莫測所終」的一種想像。但卻寄託著人們對達摩祖師的敬仰。

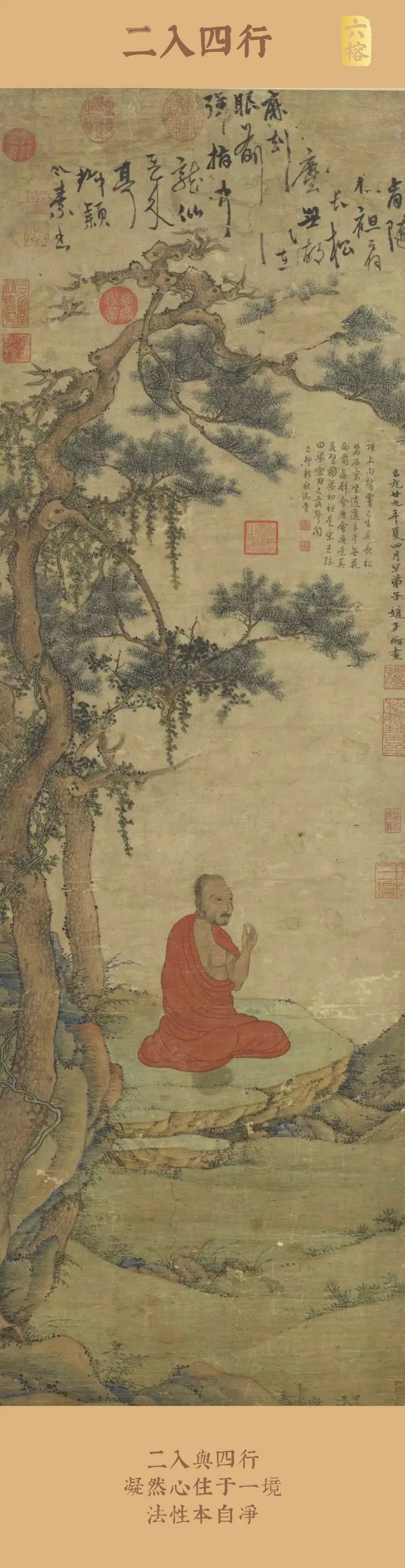

達摩祖師所教授的大乘禪法,因資料殘缺,主要由祖師的弟子曇林所著之「二入四行」說為其主要理論,以「理入」「行入」並舉,是定慧雙修、悟見與生活融合的集大成者。達摩祖師從言教的聞而思,到不依言教的思而修,不靠神通、不落名相,有邏輯、有實踐,自覺聖智、攝化眾生,開創了中國禪宗的先河。

而禪宗在漢地的花繁葉茂,那些被後世津津樂道的禪門公案,那些看似離奇乖張的行為或對答,往往能直接點破要害、使人豁然開悟,禪宗文化是中華文化的重要組成部分,為中華文化增添了無比絢麗的色彩。

讓我們在瞭解達摩祖師事蹟中,感念祖師之恩 ,祈願世界和平,災難永息,祈願虛空法界,一切眾生離苦得樂。

圖片及資料來源:廣州六榕寺