恒常學習

「十八羅漢」與「五百羅漢」是誰?

佛教在漢地的傳播和發展的過程,也是中國化的過程,在十六羅漢的組合廣為流傳了一段時間後,又逐漸出現了十八羅漢。著名學家周叔迦居士認為,「十八羅漢傳說的興起,並沒有甚麼經典的依據,只是由於畫家們在十六羅漢之外加繪了兩人而成為習慣,於是引起後人的種種推測和考定。」

從陸續被發現的十八羅漢造像或畫像來看,十八羅漢中的成員因造像所處的歷史時期而略有不同。早期被增加的兩位羅漢可能是《法住記》的述說者慶友尊者和譯者玄奘法師。而到了清乾隆年間,乾隆帝與章嘉呼圖克圖認為增加的兩位應為降龍羅漢(迦葉尊者)和伏虎羅漢(彌勒尊者)。

在中國還有一些佛教寺院中專設了羅漢堂,供奉五百羅漢的塑像。現存最早記載造五百羅漢像的文獻,是宋·志盤所撰之《佛祖統紀》,其卷四十三雲:「(宋太祖雍熙元年)敕造羅漢像五百十六身(五百羅漢加十六羅漢),奉安天臺壽昌寺。」

至於五百羅漢具體的姓名和尊號,並不直接出自佛經,目前可查到的是南宋紹興時的《江陰軍幹明院羅漢尊號石刻》碑,是宋人高道素所錄,從第一羅漢到五百號羅漢,名號俱全,以後各寺都沿用此碑序列排坐次。

資料來源:上海玉佛禪寺

供給佛菩薩的「水」,要用冷水還是熱水?

供水真正的目的,是為了表法,佛前供水,是要讓我們的心,能像佛前的清水一樣清淨。水是世間最善良的東西,供水的目的也是為了讓自己能夠像水一樣慈悲、善良、平等。

「上善若水 水利萬物而不爭。」

水是最接近世間大道的東西,水的行為幾乎跟佛菩薩的行為是一樣的,水一直都在利益眾生,卻不求回報,在佛前供水時,我們要學會水的慈悲和智慧,這樣供水才有意義和收穫。

我們首先要明白供水的目的,供水就是要培養自己的慈悲心和平等心,如果你總是有分別心,那就失去了表法的作用。

佛前供水時不要執著和分別,重要的是去關照自己的內心,無論你冷水還是熱水,只要你的心保持平等、慈悲、清淨,就是對菩薩的恭敬,也能為自己培植善因。

經常在佛前供水:持戒清淨;勝味;身心堪忍;心緒調柔;神智清明;清除罪障;身不生疾;音聲和雅。

供水真正的意義,並不是這些表現的功德,而是通過經常給菩薩供水,讓自己的心變得越來越慈悲和清淨,當你的心跟水一樣清淨時,你的智慧也就提高了,煩惱自然就少了。

資料來源:五臺山佛教

佛教徒化妝有違佛法嗎?

任何事物都有其兩面性,關鍵看發心。如果化妝的目的不是為了取悅他人、博人眼球,而是為了莊嚴自身形象,以示對他人尊重,這種情況下,適當地化妝是佛教所允許的。

佛教講究中道,並不排斥美,當我們走進寺院,看到莊嚴的佛像、優美的環境、威儀齊整的僧團時,就會讓我們感受到佛家的清淨莊嚴,從而生起嚮往之心,這也是一種美素雅之美。這種美並非單靠對外表的裝飾,更是一種內心清淨無欲的彰顯。

所以,對佛弟子而言,千萬不要為博得他人關注,而產生改變自身容貌來吸引他人的想法,這樣做只會讓我們對自己的容貌產生執著,而一味地執著就會帶來痛苦。

那怎樣才能擁有清淨莊嚴的形象呢?

佛陀告訴我們:相由心生。想要氣質清淨莊嚴,不能總靠外在的整容、濃妝,關鍵要從改變內在下功夫,培養良好的道德修養、淵博的學識、寬廣的見識,當內心發生了改變,身相自然更清淨莊嚴。

資料來源:上海隆慶寺

「十六羅漢」到底是誰?

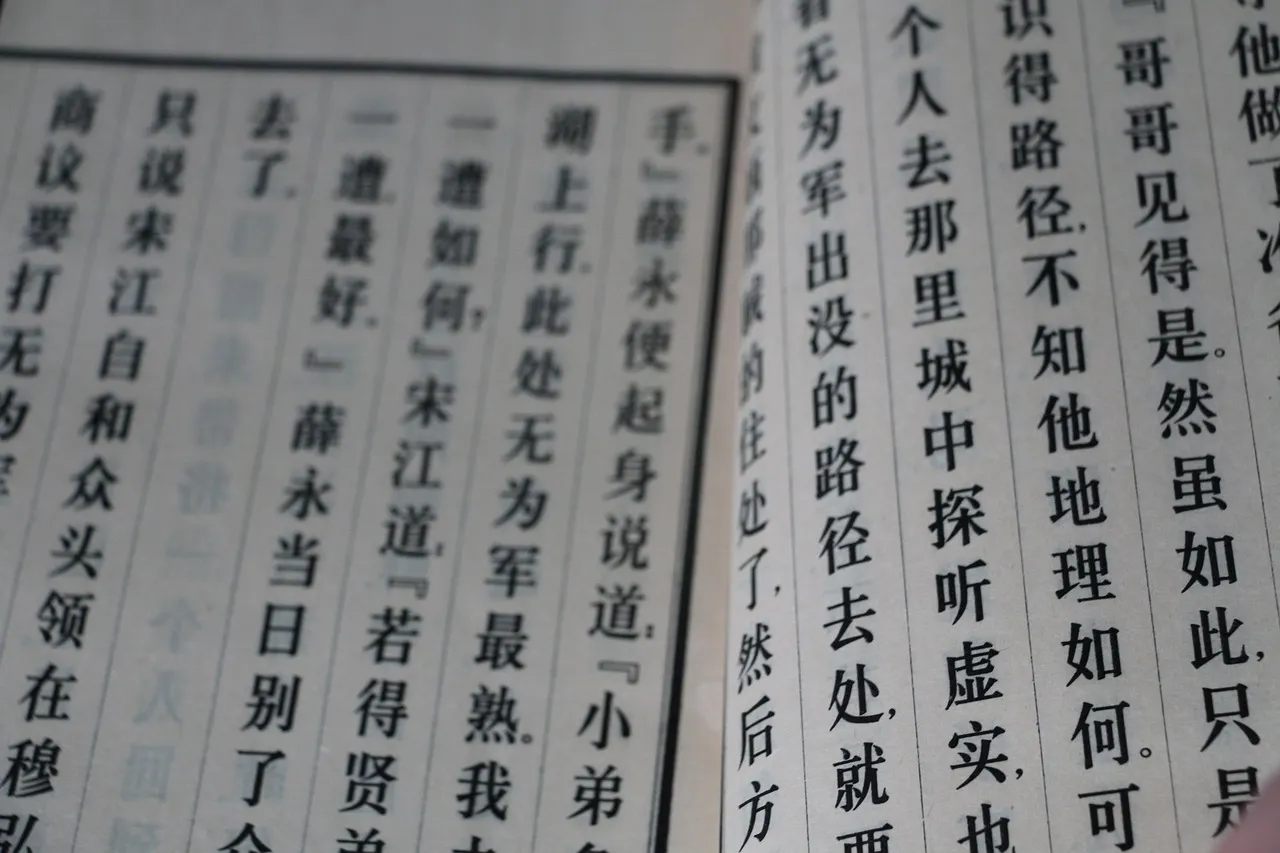

「十八羅漢」是指追隨釋迦牟尼佛修學佛法並證得阿羅漢的十六位弟子。據經典說,他們受了釋迦牟尼佛的囑咐,不入涅盤,常住世間,護持正法,受世人的供養而為眾生作福田。

如北涼道泰譯《入大乘論》說:「尊者賓頭盧、尊者羅睺羅,如是等十六人諸大聲聞散在諸渚……守護佛法」。但是,這裡沒有一一列出十六羅漢的名字。

到釋迦牟尼佛涅盤八百年時,獅子國(即今斯里蘭卡)有位高僧難提密多羅寫了一部著作,內容就記載了這十六羅漢的名字和他們所住的地區。唐代玄奘大師西行求法時,帶回來的諸多經論中就有這一部,據此譯出《大阿羅漢難提密多羅所說法住記》,簡稱《法住記》。

從此開始,對羅漢的信仰逐漸普遍,十六羅漢的形象開始出現在佛教寺院和壁畫中,唐代的王維,五代的貫休等都創作過大量相關作品。

根據玄奘法師所譯的《法住記》,十六羅漢的尊稱如下:

坐鹿羅漢 賓度羅跋囉惰闍尊者、喜慶羅漢 迦諾迦伐蹉尊者、舉缽羅漢 迦諾迦跋厘墮闍尊者、托塔羅漢 蘇頻陀尊者、靜坐羅漢 諾距羅尊者、過江羅漢 跋陀羅尊者、騎象羅漢 迦理迦尊者、笑獅羅漢 伐闍羅弗多羅尊者、開心羅漢 戍博迦尊者、探手羅漢 半托迦尊者、沉思羅漢 囉怙羅尊者、挖耳羅漢 那伽犀那尊者、布袋羅漢 因揭陀尊者、芭蕉羅漢 伐那婆斯尊者、長眉羅漢 阿氏多尊者、看門羅漢 注荼半托迦尊者。

資料來源:上海玉佛禪寺

常言「五堂功課」是指哪五堂?

漢傳佛教的出家僧人每天有早晚兩次上殿,「五堂功課」就是指早晚上殿時唱誦的功課內容,即早殿2堂,晚殿3堂。

第一:楞嚴呪

全名為「大佛頂首楞嚴神呪」,出自《楞嚴 經》。楞嚴呪是呪中之王,亦是呪中最長者,2622字。佛 經上說「楞嚴呪關係整個佛教的興衰。世界上只要有人持誦楞嚴呪,就有正法存在。」

第二:大悲呪、十小呪和心經

「大悲呪」出自《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅 尼經》,是觀世音菩薩的根本法 門。「十小呪」包括:如意寶輪王陀羅 尼、消 災吉祥神呪、功德寶山神呪、佛母准提神呪、聖無量壽決定光明王陀羅 尼、藥師灌 頂真 言、觀音靈感真 言、七佛滅罪真 言、往生淨土真 言、天女吉祥真 言。「心經」出自《大品般若經》,由唐玄奘法師譯。

第三:阿彌陀經、念 佛名

《阿彌陀經》由姚秦鳩摩羅什譯,為淨土三經之一。誦《阿彌陀經》和念 佛名是發願往生西方淨土的修行。

第四:禮拜八十八佛、大懺悔文

八十八佛中五十三佛出自《觀藥王藥上二菩薩經》,是娑婆世界過去佛;三十五佛出自《決定毗尼經》,是現在十方世界中佛。這八十八佛可以為眾生作懺悔主,向八十八佛禮拜、懺悔可以滅罪。

第五:蒙山施食

蒙山施食是於每日中午,取少許飯粒,到晚間按《蒙山施 食儀》念誦,施食給餓鬼。蒙山位於中國四川雅安,相傳甘露法師在蒙山集成此儀得名。

早殿的二堂功課有的寺院在平日只念一堂,在節日念兩堂功課。晚殿的三堂功課,在一般寺院中單日誦《阿彌陀經》和念 佛名,雙日拜八十八佛、誦《大懺悔文》;蒙山施 食是每日舉行的。

資料來源:上海隆慶寺

菩薩為了利行同事 是否應當學習世間各種學問?

菩薩為了利益眾生,必須廣學多聞。佛教要求菩薩行者學習五明(就是「學」):

第一:聲明,即聲韻學和語文學;

第二:工巧明,即一切工藝、技術、算學、歷數等;

第三:醫方明,即醫藥學;

第四:因明,即邏輯學;

第五:內明,即佛學。五明是學者必須學習之處。「學處廣大,悲心懇切」是菩薩的條件。大乘佛教號召難學能學,盡一切學。

資料來源:杭州靈隱寺

甚麼是事懺與理懺?

《佛名經》云:「若不懺悔者,大命將盡,地獄惡相皆現在前,悔懼交至,不預修善,悔何及乎?當爾之時,欲求一禮一懺,豈可更得?眾等莫自恃盛年財寶勢力,放逸自恣。」因此,懺悔業障是佛法修學的重要功課,所謂「有罪則懺悔,懺悔則安樂」。

懺悔法門可以分為事懺與理懺兩種:

事懺:主要是是依《方等經》《佛名經》所說,先嚴淨道場,燃燈敷座,請供佛像,著新淨衣,長齋沐浴,供佛及僧,然後生慚愧心、厭離心,說罪懺悔,名事相懺。

理懺:則是觀罪性空無所有,不在內外中間,來無所從,去無所住,但由妄想心生,若妄想心滅,此罪亦滅,是名理懺。

如《普賢觀經》所說:晝夜六時,對十方佛及普賢菩薩,遍懺六根所作之罪,是事懺;若觀心無生,端坐正念真如,是理懺。

對於惑、業、苦三道,事懺和理懺各有偏重,如智者大師的《摩訶止觀》卷二云:「事懺,懺苦道、業道;理懺,懺煩惱道。」事相的懺悔能讓人清楚觀察自己的身、口、意行為,明白自己所犯的過錯,承擔相應的責任,改過向善;理懺則能讓人覺知罪性本空、自性本淨,從而拔除罪根,解脫煩惱。

資料來源:五臺山佛教

佛教怎樣看「算命」?

佛教的立場,是明確反對算命的。佛弟子,尤其是出家人,如果以算 命為生,那是邪命之一。這一點在佛教戒律中有明文規定,在《佛遺教經》中也有明確講到。

佛教為甚麼反對以算命為生?

首先:是不該算

撇開不懂裝懂、裝神弄鬼的神棍不說,即使真的有這個能力瞭解過去未來,也不能用來算 命,因為這是在“說過人法”,即言說不共世間、超出世人一般認知能力的事情。

這個不符合佛法以世間正行引導人們認識真理的精神。以神通力算命,對眾生不利,會讓眾生欣羡神通,會讓眾生產生一切命定的錯誤知見。

其次:是不必算

已經發生的,不論是好是壞、是苦是樂,你只能一體承擔,算了也沒用;對於尚未發生的未來,結果如何,取決於當下你的發心和行為,正所謂菩薩畏因,眾生畏果,又如是因、如是果,種甚麼樣的因一定會得到甚麼樣的果,因果不會辜負你,也不必算。

但凡夫眾生,情執深重,並不能很快建立這種以智為本的佛法三觀(空觀、假觀、中觀),即使初步有了這種觀念,偶爾也免不了想去算命。對於這類眾生,臺灣法鼓山聖嚴法師的做法還是設立抽籤筒,但是把簽條換成正信的法語,以此化世導俗,也不失為善巧方便。

資料來源:上海隆慶寺