恒常學習

「菩薩」在梵文中是甚麼意思?在佛教中有甚麼意義?

「菩薩」在梵文中是甚麼意思?在佛教中有甚麼意義?

「菩薩」是梵文「菩提薩埵」的簡稱,「菩提」意譯覺,「薩埵」意譯「有情」。它的意義有二:從自利方面來說,菩薩是己覺悟的眾生;從利他方面說,菩薩要使眾生覺悟。所以菩薩是既覺悟 ,又能教化眾生的人。

「菩薩」是梵文「菩提薩埵」的簡稱,「菩提」意譯覺,「薩埵」意譯「有情」。它的意義有二:從自利方面來說,菩薩是己覺悟的眾生;從利他方面說,菩薩要使眾生覺悟。所以菩薩是既覺悟 ,又能教化眾生的人。

要成為菩薩,必須先發菩提心,即發出堅定的四弘誓願:「眾生無邊誓願度;煩惱無盡誓願斷;法門無量誓願學;佛道無上誓願成。」

其次就是實踐六度和四攝的法門,藉以屐行上述成佛的誓言。

資料來源:香港佛教聯合會

佛涅槃前後的情形是怎樣?

佛在吠舍離城的時候,己經有了重病,在那裡度過雨季後,偕弟子們向西北走去,路上受了鐵匠純陀供獻的食品,病更加劇。最後走到拘屍那伽一條河邊,洗了澡,在一處四方各有兩棵娑羅樹的中間安置了繩床,枕著右手側身臥著。後來所有臥佛像(即佛涅槃像)都是這樣的姿式。佛告知弟子們將要涅槃,弟子都守候著。夜間有婆羅門學者須跋陀羅去見佛,阿難陀想擋住他,佛知道了,喚他到床前為他說法,於是須跋陀羅成了佛的最後的弟子。

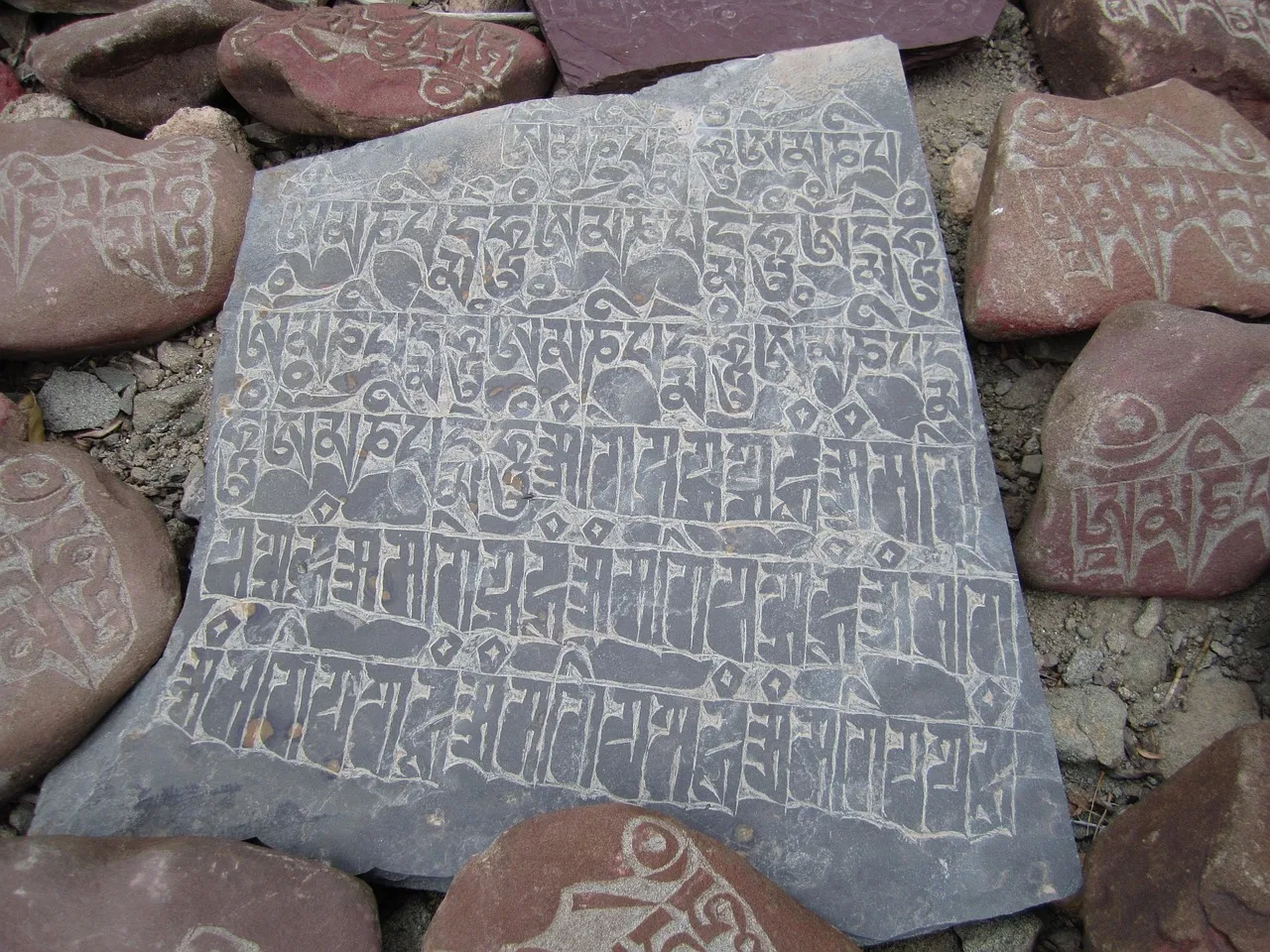

佛在毗舍離臨出發前和在途中為弟子們作了多次的教誨,到了那天半夜逝世前又最後囑咐弟子不要以為失了導師,應當以法為師,要努力精進,不要放逸。佛逝世後,遺體舉行火化。摩揭陀國人和釋迦族等八國將佛的舍利分為八份,各在他們的本土上建塔安奉。其中摩揭陀國安奉在菩提伽耶的一份,到西元前三世紀,被阿育王取出,分成許多份送到各地建塔。1898年,考古家在尼泊爾南境發掘迦毗羅國故址,發現一舍利塔,塔內藏有石瓶石函等物;有一瓶放在鐵和水晶層疊的函內,裡面有黃金花,花上安放著佛骨。從函上刻的文字知道這就是釋迦族供養的佛的舍利。

資料來源:杭州靈隱寺

佛像是否必需「開光」?

供奉佛像、菩薩像,或配戴佛牌、手珠,是要令自已時刻記掛佛菩薩的慈悲精神, 啟發恭敬虔誠的心,令人意志更堅強,並時刻警醒自己的行事,嚴守戒律。

佛像不是裝飾品,佛壇供品應按你的能力,例如鮮花、水果,甚至只是清水一杯也可,但最重要是一顆恭敬的心,在家供奉佛像、菩薩像,其實是不用開光的,只要用乾淨的布洗抹潔淨便可。但當有佛寺落成或佛菩薩像安奉的時候,會舉行「開光」儀式,與一般活動中的啟動儀式無異,目的是藉著儀式向大眾說明佛寺落成或供養佛像的社會意義。如為觀世音菩薩像開光,是希望大眾學習觀世音菩薩樂於助人,救苦救難的精神。如因世俗觀念認為開光才覺得安心,可聯絡法師或寺院進行開光儀式也無妨,但並非必需。

資料來源:香港佛教聯合會

甚麼是「同時的互存關係」?甚麼是「異時的互存關係」?

關於「同時的互存關係」,舉一個簡單例子來說明。如師生關係:有老師則有學生,有學生則有老師,無老師則不成其為學生,無學生則不成其為老師。這是同時的互相依存的關係。

「異時的互存關係」如種子和芽的關係:因為過去先有了種子,所以今天才能有芽生;也因為今天有芽生,過去的種子才名叫種子,這是異時的互相依存的關係。從另一方面看,種子滅的時候也正是芽生的時候,芽生的時候也正是種子滅的時候,在這裏,芽和種子的生與滅現象又是同時的互存關係。總之,無論其為同時或異時,一切現象(法)必然是在某種互相依存的關係中存在的,沒有任何一個現象可以說是絕待(絕對)的存在。——《佛教常識答問》趙樸初

資料來源:杭州靈隱寺

「世間四顛倒」與「涅槃四德」有甚麼關係?

世俗之人把世間的「無常、苦、無我、不淨」誤認為「常樂我淨」,這是顛倒的認識,簡稱“四顛倒”。二乘人據此否認有出世間的“常樂我淨”,又形成了新的"四顛倒”。

《涅槃經》中大力破除這八顛倒,提出常、樂、我、淨為涅槃四德,是指離於貪嗔癡、出脫五陰後:解脫了無常的因緣,因而為常;無有一切苦,是故稱樂;無我可言,我亦無謂;離一切不淨,自然清淨。

《佛學大辭典》:「大乘涅槃與如來法身所具足之四德。又稱涅槃四德。達涅槃境界之覺悟為永遠不變之覺悟,謂之常;其境界無苦而安樂,謂之樂;自由自在,毫無拘束,謂之我;無煩惱之染汙,謂之淨……」可見,作為涅槃四德的常樂我淨是佛的境界,也應該是去除了習氣之後的無餘涅槃的境界,修行人應遠離四顛倒,勤修向四德。

資料來源:上海隆慶寺

何謂「六根清淨」?

為什麼要稱為六根清淨呢?

因為六根是六識的工具,作善作惡,固然是出於六識的主張,造成善惡行為的事實,卻是在於六根的作用。人之流轉於生死輪迴的苦海之中,就是由於六根不曾 清淨,自從無始以來的一切罪業,均由六根所造,比如眼根貪色、耳根貪聲、鼻根貪香、舌根貪味、身根貪細滑、意根貪樂境;有貪,也必有瞋,貪與瞋,是由無明 ──煩惱而來,合起來,就是「貪、瞋、痴」的三毒交加,惡多善少,永無出離生死苦海的日子了。

關於修持的工夫

修持解脫道的工夫,不外戒、定、慧的三學,但是,慧的主要根源是戒與定,所以修持的入門工夫,應從身心的兩方面著手,一是修身,一是修心。把不好的念 頭修理掉,稱為修心,修心的主要工夫是禪定;把不好的行為修理掉,稱為修身,所以修身也可稱為修行,修身的主要工夫是持戒,持戒的目的是在守護根門--守 衛保護住六根的大門,不讓壞事從六個根門之中溜進我們的心田,以致種下生死流轉的禍苗。

因為,一個凡夫,除了進入禪定的境界而外,就不能沒有妄想,妄想是促成六根造業的導火線,佛教的戒律,就是妄想與六根之間的保險絲或滅火器,在戒律的防衛之下,六根才能漸漸地清淨,一旦到了六根清淨的程度,超凡入聖的境界,也就快要接近了。

所以,一般的凡夫僧尼,只能在戒律的保護下,勉強守住了六根,至於清淨二字,那是談不上的。一般人的觀念,總以為僧尼們只要不犯婬行,不貪非分之財, 不介入人我是非,便算是六根清淨了,事實上,凡是貪逐於物境的受用,總是六根不淨,不論是看的、聽的、嗅的、吃的、穿的、玩的、用的,只要有了貪取不捨的 情形,就是六根不淨。因為除了男女及錢財等的問題,都不容易覺察出來,淨與不淨,也就很少有人細心地注意它了。

「六根清淨」才能「六根互用」

六根清淨了,就能六根互用,這在一般的讀者看來,難免會說這是神乎其神的神話。事實上,我們之所以不能六根互用,正因為自己把六根的官能限制住了,也 就是說,我們利用六根而執取六塵,六塵充塞了六根,障礙了六根,六根便成了六塵的奴才,也習慣地成了六塵的應聲蟲,色塵來了,眼根應付,聲塵來了,耳根應 付,香塵來了,鼻根應付,舌、身、意根,也是一樣。

如果不是這樣,如果六根不執六塵,六根不受六塵的支配與誘惑,那末,六根就從六塵之中得到了解脫,解脫了的六根,便是自由的六根,自由的六根,自然可 以彼此互用而不分界限了。這個自由的六根,也就是清淨的六根,因為自由的六根雖然仍與六塵打交道,但已不受六塵的引誘而造生死的染污之業,所以稱為六根清淨。

說得明白一些,所謂六根清淨,不是沒有了六根,而是我們的生理官能,不再隨著外境的幻象而轉,這就叫做一塵不染--但這絕不是等閑的工夫所能辦到的事。

為了便於讀者的記憶,再將六識、六根、六塵的名目,抄錄如下:

一、 眼、耳、鼻、舌、身、意--六識。

二、 眼、耳、鼻、舌、身、意--六根。

三、 色、聲、香、味、觸、法--六塵。

六識發動六根而接觸六塵,六塵映入六根而由六識判別及記憶保存,再從六識的記憶保存中顯現出來,發動六根貪取六塵,就這樣交互迴還而造成生生死死之流,六根清淨的目的,便在斷絕並超越這一生生死死的生命之流。

資料來源:香港佛教聯合會

大乘佛教的興起?

大乘又稱為菩薩乘。大乘佛教大約出現於西元第一、二世紀之間。他們自稱為「大乘」,以釋尊作為榜樣,強調以成佛作為目標,立志要化度一切眾生;而把那些只求取阿羅漢果,着重個人解脫的派別,貶稱為「小乘」。

大乘佛教的出現,原因非常複雜,其中最根本的,是佛弟子對釋尊的懷念。佛陀滅度後百餘年,由於跋耆比丘犯戒的事故,佛教分裂為上座部及大眾部兩大派系;在隨後的兩個世紀中,再輾轉分裂成二十個部派,史學家把他們稱為「部派佛教」。

部派佛教到了西元二世紀,迦膩色迦王在位的時候,發展到最高峰;尤其是說一切有部的論著,對宇宙萬有的分析,嚴密而煩瑣,終於把活潑的佛法變成死板的理論,完全脫離了社會大眾的生活。部份務實的信徒,努力摒棄那種錯誤修學的方法,重新回歸到佛陀 着重解脫的慈悲精神。

另一方面,在這段期間,婆羅門教再度復興,還取得統治階層的信仰;到了西元四世紀,勢力更為強大,他們並且對佛教作出了尖銳的攻擊。佛教為了挽救當前的危機,和婆羅門教相抗衡,不得不正視自己的短處,以迎合時勢的需要;尤其是一些大眾部的學者,在不違反佛教基本精神的前題下,把其他學說的精華,融化入佛法中,結果使傳統的佛教產生很大的變化,由此展開了「大乘運動」。

那些懷有進步思想的信徒,不分僧、俗地凝聚起來,他們自稱為「菩薩眾」,指出小乘的阿羅漢果並不圓滿,不論在慈悲、智慧和成就等各方面,和佛陀都有很 大的差距。我們既然要成佛,便應該以釋尊過去生中的修行作為典型--即本着利他的菩提心去實踐六度、四攝,只要能夠這樣貫徹下去,將來必定可以成佛的。

資料來源:香港佛教聯合會

大乘佛教的經典和流傳歷史?

大乘的主要思想,確實是源自原始的《阿含經》之中,可惜這種偉大的思想在早期不受重視,只稱為「方廣」或「菩薩藏」,在僧團中默默地流傳着;到了因緣成熟,才被人整理編纂出來。

這些大乘典籍經過數百年的口口相傳,到迦膩色迦王在位期間才逐漸寫訂下來,流傳的地區又廣闊,而且這時不論在政治、經濟和科學知識等各方面,和佛陀時代都有很大的差異,因此,自然會滲入了當時的文化思想。大乘經典中也清楚表明,這些典籍除了由釋尊親說之外,也有由其他佛陀所說,甚至由菩薩、阿羅漢和天下人所說,只要不違背三法印,也可以稱為「佛說」。

據說大乘經典是西元二、三世紀間的龍樹菩薩發現的。他在雪山遇到一位老比丘,從而得到部份的大乘經典;其後,他更四處訪求其他的大乘典籍。這種說法不過是表明大乘的學說確實是源自佛陀,龍樹只是這些典籍的搜集和整理者。

最早面世的大乘典籍,是來自南印度的《般若經》,它提出「一切皆空」的學說,而當地本來就是大眾部的根據地。大眾部的進步思想,終於引致般若思想的出現。自始以後,其他的大乘經典相繼編訂。龍樹菩薩承接着般若思想,開創了中觀學派;到了西元四世紀,北印度的無着菩薩折衷上座部的學說,成立了瑜伽行派。 上述兩派都是重視智慧的大乘體系。

而北印度從西元前三世紀,阿育王時代以來,便跟希臘、波斯等國家有緊密的交往,那裏的僧眾或許是受了外來思想啟發,產生了主張崇拜、渴求他力往生的淨 土思想;據說龍樹還在天竺的鐵塔裏,見到了金剛薩埵,得傳《大日經》,於是精通『持明藏』,創立了密宗。上述兩派都是重視信仰的大乘體系。

資料來源:香港佛教聯合會