恒常學習

為甚麼僧服有不同顏色

佛教源自印度,僧服的顏色有嚴格的規定。主要是以素色表示出家人不追求華麗,並以泥或樹皮等作染料,所以離不開灰、啡、赤等顏色。而不同地區、不同傳承派別,亦會配合當地民族特色及氣候,所以漢傳、藏傳及南傳的僧服的款式亦有所不同。

而在香港,一般會見到僧人穿著黑、藍、灰、啡、黃等顏色的僧服,都是不同的派別有不同的傳統。至於法會時多會穿著黃袍加上紅色祖衣。

資料來源:香港佛教聯合會

業障很重能學佛嗎?

學佛以來,狀態一直都很穩定,可是這一兩年來,身體出現不規律的發燒,一直在忍耐。最近情況加重,清晨起床全身無力,到午後才能好轉,念佛修學已不如以前。他提出兩個問題:第一個是不是修學功夫不得力,還是不得當?第二個是不是業障很重,或者是有其他原因?

你這種情形,最好先讓醫生做個檢查,以便了解身體的狀況。當然與修學的方法、業障都有關聯。

病痛來源不外乎三大類:

第一類:是飲食起居調理不當,這個會引起生理的病態。凡是屬於生理病醫藥可以對治。

第二類:是冤業病,冤親債主附體。這是醫生治不好的,藥物也沒有用處,就像《慈悲三昧水懺》裡面悟達國師得的人面瘡,這個不是屬於生理病。凡是這一類的病就要調解,自己能夠發願跟他和解,請一些有德行、有修持的法師,或者在家居士,為我們講開示,為我們誦經迴向。如果對方接受就會離開,他走了你的病就會好了。

第三類:是業障病,這是自己過去、今生造作許多惡業。這種病最麻煩,既不是生理病,也不是冤親債主,但是這種病不是沒有救,佛教導我們要「至心懺悔、改過自新、斷惡修善」。由此可知,什麼樣的病都有方法對治,自己一定要懂得如理如法的修行,問題自然就能解決。

你念佛一定求佛菩薩加持,世尊在《無量壽經》上告訴我們:當我們有急難的時候,專心持誦觀世音菩薩名號,求菩薩慈悲加持,往往有不可思議的效果。

資料來源: 淨空老法師專集

人的魂是否愈來愈多?

人死一次投一次胎,就有三個魂,是否魂愈來愈多?聽法師講,智者大師說自己往生是五品位?人死了投胎,靈魂是一個不是三個,沒有這個道理,這個要懂得。靈魂愈來愈多,這世界上人愈來愈多,到底怎麼回事情?現在諸位同修都知道移民,這是他方世界來到我們這個世間,是屬於移民來的。

他怎麼會到此地?有共同的業力,他就聚會到這個地方。譬如十方世界的眾生,大家都聽《無量壽經》、聽《阿彌陀經》,都喜歡念佛求生西方極樂世界,西方極樂世界的人就天天增加。從哪裡來的?不是那裡生的,是十方世界移民過去的,是這個原因。這個道理要懂,絕對不是說一個人死了之後會變三個靈魂,三個人死了會變九個靈魂,沒有這種說法的,這是不合理的。

智者大師確實是釋迦牟尼佛示現,表演給我們看的,這是做個榜樣,告訴我們修行重要。領眾是管理寺院道場,對自己道業決定是有妨礙。你要發心作住持、作當家,管理寺院行政,最低限度要有智者大師的本事,那就是決定得生淨土,只是品位低一點而已,但決定得生,這個行!如果沒有這個能力,因管理道場而造作罪業將來墮三途,那就錯誤了。智者大師的表演,主要是告訴我們這一樁事。

資料來源: 淨空老法師專集

菩薩因何名為「地藏」?

地藏菩薩不僅是中國佛教四大菩薩之一,更是悲願深重的象徵,《地藏十輪經》中說菩薩:安忍不動,猶如大地;靜慮深密,猶如秘藏。這是用比喻去說明地藏菩薩的德號。

「地」有兩種意義:

一、住持義:普能住持一切眾生故;菩薩亦如是,普能救度一切眾生故。

二、生長義:生長一切藥穀莖果、供養一切眾生之生命故。菩薩亦如是:能說一切妙法,長養一切眾生之慧命故;

「藏」是世間之寶藏,亦有兩種意義:

一、含覆義:能含藏蓋覆諸珍寶故;菩薩亦如是,廣集一切功德故。

寶藏就是裝珍寶的櫃子,它能含藏覆蓋一切珍寶,所以叫做寶藏。地藏菩薩他要救度一切眾生,見功德就修,修集一切功德,像是收集珍寶一樣,然後裝到寶藏裏面去。

二、寶藏義:出用義:如需救濟貧苦,成就事業,乃當出用故。菩薩

亦如是,能佈施一切法財,令諸眾生離苦得樂故。

資料來源:杭州靈隱寺

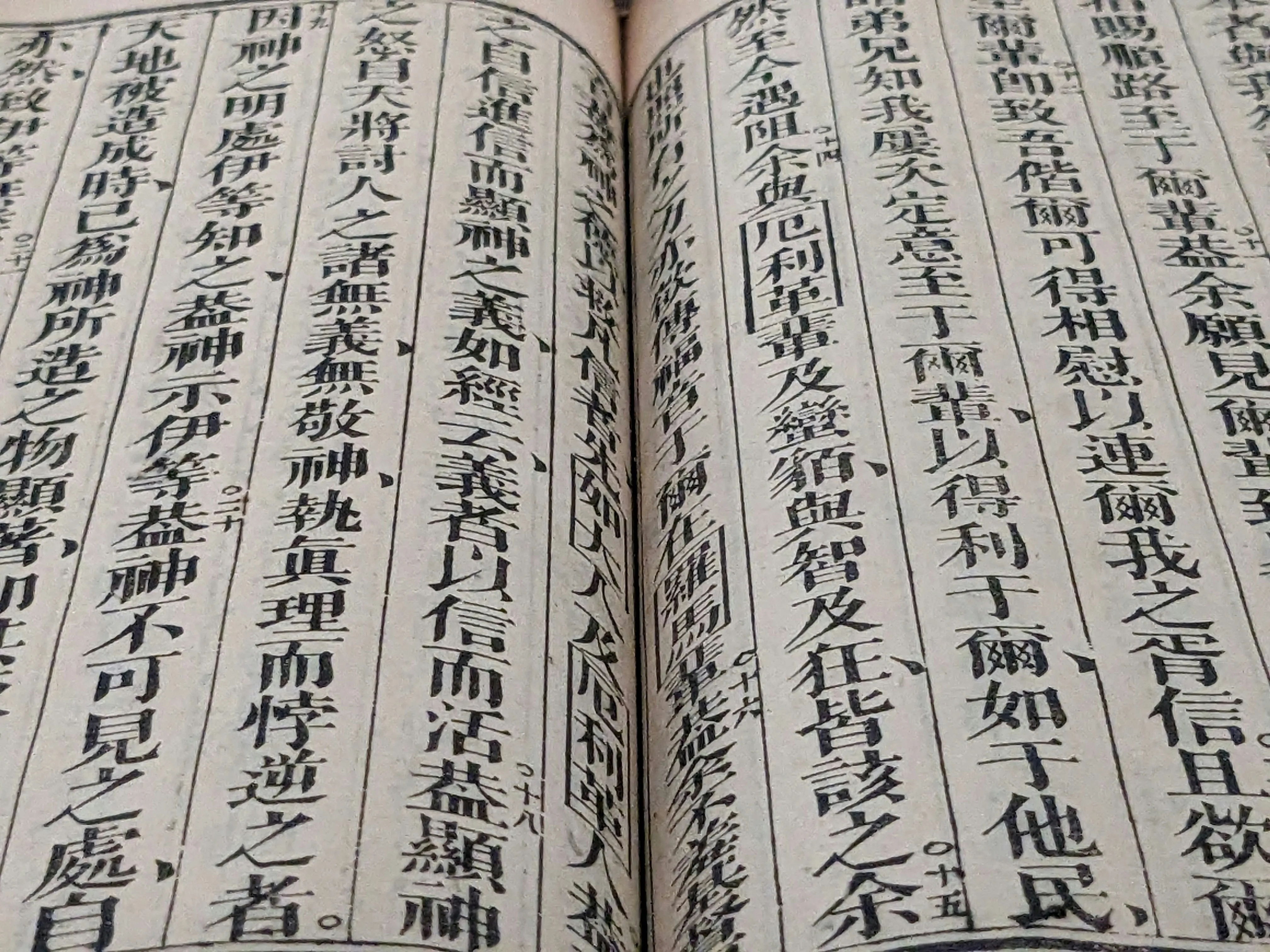

不要的經書、佛像應如何處理

將正信佛教經典或法物廣作流通,讓更多人能接觸佛法,實在功德無量。完好無缺的佛經或佛像,基於對佛寶及法寶之尊重,如不便保留,最好是轉送親友流通,或聯絡寺院、佛堂或佛具店送贈,以便供大眾結緣。

至於破損或未能處理的經書,也可恭敬地包好,送到回收再造,繼續把功德傳下去。如欲將經書或法物捐贈到香港佛教聯合會,可將有關內容及詳情電郵給香港佛教聯合會,會再個別與捐贈人聯絡。但香港佛教聯合會辦事處並沒有放置結緣品的位置,一般未能接受舊經書或結緣物品之捐贈。

資料來源:香港佛教聯合會

人死後何處去?

人死投鬼胎,是否和世人一樣慢慢長大?眷屬在陽世,他是否知道?他的靈魂還能來嗎?這個問題,我想很多人都相信,特別是學佛的同修幾乎都能肯定。人死了之後不一定作鬼,六道輪迴中鬼是六道之一,但是人死了之後作鬼的成分多,這是事實。這是什麼原因?

佛經裡面告訴我們:「十法界中包括六道,我們得這個身相因素非常複雜,在許多因素中最重要的一個因素,佛為我們說出,餓鬼道最重要的因素是貪心。」我們想想:這個世間人幾個人沒有貪心?貪心墮餓鬼道,愚痴墮畜生道,瞋恚墮地獄道,佛說「貪瞋痴是三毒煩惱」,貪瞋痴的果報就是餓鬼、畜生、地獄,我們一定要明瞭。

鬼確實也跟人一樣,也可以慢慢長大。鬼道的受生跟我們人道不同,人道是胎生,鬼道是「胎卵濕化」四種生態都有。而貪心很重,在人間也做了不少好事,這是有福報的鬼,有福報的鬼多半是化生,他沒有受生之苦。鬼道有報得五通,這是決定佔多數,所以陽世後代的祭祀他知道,若有這個緣分,他也能來。像我們這個道場就很多,我們這個道場看不見的這些眾生,比我們肉眼看得見的要多很多倍,同學中有些人有特別緣分的也能見到,也能覺察到。

資料來源: 淨空老法師專集

生活中都是不如意的事怎樣解決?

現實生活中,不如意事十常八九。佛教相信因果,每件事情都有其因,之前,甚至前生種下的善因也好,惡因也好,已經不能改變,可由現在開始多積德行善,向佛菩薩求懺悔。

其實不要只想著自己有多困苦,與他人比較、埋怨,只會更多痛苦與不開心。社會上殘障的、患病的、痛苦比我們多百千倍的大有人在。何不樂觀一點,想想生活中順利如意的事情,努力面對困難,才是正面思想。

學業、工作、婚姻等,都是生活的一些過程,亦要講求機緣,積極裝備自已,多學習、多閱讀,令自已開朗一點,自信心也會提升。多閱讀佛學書籍,可參加佛學班,對佛學加深了解,學習佛陀智慧與慈悲精神,培養正面思想,定必對你的人生有所幫助。

資料來源:香港佛教聯合會

禪師、律師、法師是甚麼?

在有部昆奈耶雜事卷十三中,比丘分為經師、律師、論師、法師、禪師,一共五類。長於誦經的為經師,長於持律的為律師,長於論義的為論師,長於說法的為法師。長於修禪的為禪師。但在中國的佛教中,經師與論師,未能成為顯著的類別,律師、法師及禪師,倒是風行了下來。

禪師,本來是指修禪的比丘,所以,三德指歸卷一說:「修心靜慮曰禪師」。但在中國,有兩種用法,一是君王對於比丘的褒賞,比如陳宣帝大建元年,尊崇南丘慧思和尚為大禪師;又如唐中宗神龍二年,賜神秀和尚以大通禪師之諡號。另一是後來的禪僧對於前輩稱為禪師。到了後來,凡是禪門的比丘,只要略具名氣,均被稱為禪師了。

律師,是指善解戒律的比丘,學戒、持戒,並且善於解釋處理以及解答有關戒律中的各種問題者,才可稱為律師,律師在佛教中的地位,相當於法律學者、法官、大法官,一般的比丘、比丘尼要求持戒不犯,未必通曉全部的律藏。所以,比丘如要做一個名副其實的律師,實在不簡單。

法師,是指善於學法並也善於說法的人,這在一般的觀念中,以為法師是指的比丘,其實不然,佛典中對於法師的運用,非常寬泛,並不限於僧人,比如法華經序品中說:「常修梵行,皆為法師」。三德指歸卷一說:「精通經論曰法師」。因明大疏上說:「言法師者,行法之師也」。又有說以佛法自師並以佛法師人者稱為法師。因此,在家的居士也有被稱為法師的資格,甚至善於說法的畜類如野干(似狐而小),也對天帝自稱為法師。基於這一理由,道教受了佛教的影響,也稱善於符籙的道士為法師;於晚近成立的理教,也受佛教的影響,把他們的教士稱為法師,可見,法師一詞,並不是佛教比丘的專用稱謂了。

根據佛制的要求,我以為:佛教的出家人對俗人自稱,應一律用比丘(沙彌)或比丘尼(沙彌尼),或用沙門;在家信徒稱出家人,一律用阿闍梨(或稱師父),居士自稱則一律用弟子,不願者,即僅用姓名,有用學人自稱者,但照經義,那是初二三果的聖者;出家人稱出家人,長老則用長老,上座則用上座,平輩則互以尊者或親切一些用某兄某師來稱呼對方,佛世的比丘之間,均可稱姓道名;比丘對於尼眾可以稱為姊妹,尼眾自稱長老上座,可比照比丘的用法,平輩則互以姊妹相稱;教外人稱比丘及比丘尼,自可由其隨俗。如果比丘而確有禪師、律師、法師的資格,當然可以接受教內外的名副其實的稱呼,否則,像今天的佛教界,凡是僧尼,不論程度資質的高下,一律被稱為法師,實在不合要求。

資料來源:香港佛教聯合會