恒常學習

草木有佛性嗎?

【弟子請法】:師父,在一行禪師著的《佛陀傳》(原名《故道白雲》)中,佛陀說過去曾是植物、土石等,如在上篇20,佛陀對村童們說「在過去世中,我們都曾是土、石、露、風、水、火。我們也曾是苔、草、樹、蟲、魚、龜、鳥和哺乳類動物。」

在中篇30,佛陀給太子等四百個孩子詳細講述自己多世前曾是一棵雞蛋花樹的故事,能「看到」「見證」,有「憤怒」「痛苦」等情感,並「發願在我的所有未來世,都會全力去説明人。」

我就很疑惑了,植物石頭不在六道之列,屬無情物,佛陀怎麼曾是植物石頭呢?器世間可以演變成有情眾生嗎?

法量大和尚開示:

這裏是有各種因緣、各種緣起的。菩薩度化眾生,是因應眾生、應以何身得度者即現何身而為說法。《地藏經》中說,三千大千世界所有草木叢林、稻麻竹葦、山石微塵,皆是地藏菩薩久遠劫來,已度、當度、未度,已成就、當成就、未成就。只要有這部分眾生需要得度,菩薩就會依著他的願力、不可思議力,隨緣應化,度化眾生。菩薩是因應眾生的緣起,化成各種形態。有情世間和器世間亦非實有,皆是緣起有。

我們的身體也是地水火風所構成,一切有情和器世間都是由四大構成的。甚麼是有情?色法和心法的和合是有情。無色界的有情沒有色身,只有心識在活動。唯有與之同等或超越了他們才能認知到。證入到無色定的人知道無色界的境界,我們還沒達到,認知不了。

\

菩薩以石頭、雞蛋花樹這些形態去度化眾生,是菩薩的智慧和悲願的力量成就的,但這不是主流、不是常態化的,佛說的器世間和有情世間是常態的。器世間是依報,有情世間是正報。離開有情沒有非有情,緣起的是相依相待的。我們依緣起性去理解緣起相,就知道一切存在都是緣起的。

緣起甚深甚深甚甚深。我們要想認知緣起,需要在生活中不斷地得到歷練。

古代的大德親近善知識,對善知識是完全信任、依教奉行。我們可以像他們那樣親近善知識嗎?我們心有障礙,做不到這樣。就算佛來到我們身邊,我們也不認為他是善知識,因為我們心有障礙。所以,我們不要執著自己的認知,要擴大慈悲心、菩提心,在生活中踐行佈施、愛語、利行、同事,不斷地歷練自己。一切眾生皆有佛性故,依佛性故說‘眾生平等’。一切有為法,皆依緣起而現起,緣起性即是眾生的差別性,因緣起故,一切眾生各隨業力而現差別。只有如實觀察了知緣起的差別性即是空性,才能契悟本自天真的平等佛性。而展現的種種差別,則是因緣起故,一切眾生各隨業力而現差別。唯有如實了知緣起性空的真相,深信因果,以清淨無住的心,止一切惡,修一切善,遠離一切不益苦行,安住于中道正行,勇猛精進地廣修一切善法,利益一切眾生,使令離苦得樂,才可見真如菩提,才可謂是圓滿佛道。

圖片及資料來源:廣州六榕寺

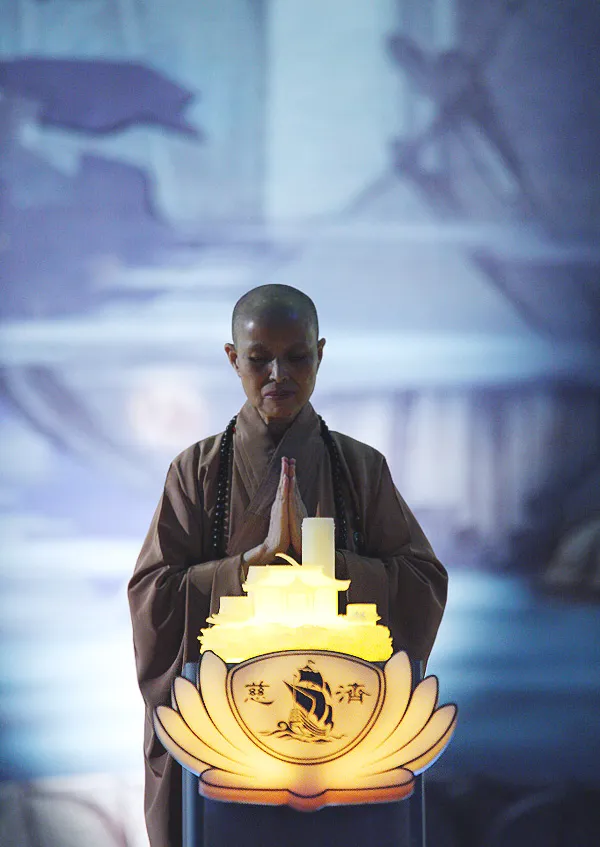

緣深佛陀「入世本懷」

證嚴上人開示:緣深佛陀「入世本懷」。當時的佛教不論北傳或南傳,大小乘的佛法傳播都偏向於精神面的教育,從這兩條發展路線分析起來,總覺得佛法對人生不是很實用。比如日本研究《法華經》很用心,但是再怎麼研究都是在學問、精神面上打轉;而東南亞泰國、緬甸、越南一帶的修行人,總是著重在生活上的小細節。這兩條所發展的佛法教育對人心、社會到底有何幫助?那時候的我不斷地這樣思考。

佛教有句話:「出家乃大丈夫事」。什麼是「大丈夫事」?就是要有所作為!所以,我一直認同,國家的興衰應該人人有責,尤其是出家人。

佛陀所關懷的不只是一個國家,而是全球的人性問題;從印度當時的不平等社會,一直延伸到人性的淨化,悉達多太子的偉大就在於此。他生長在富裕的皇宮,過著個人享受的生活,卻能體會賤民生活的苦難,以及當時婆羅門教的宗教家高高在上的傲氣,這種種不平等讓他想到如何令所有眾生心靈解脫,也想到自己必須身體力行去改變不平等的現象;而要達到這個目標,必須自己的心先解脫,才有改變的可能,所以他就出家了,去體會眾生的心靈,去尋找宇宙人生的真理。

圖片及資料來源:慈濟環保全球資訊網

意望無底 悟覺有情

證嚴上人開示:「靜下來好好地思考,到底人間的生活,大自然的生態,我們要如何取得平衡?

你也不要拉,我也不要拉,彼此之間互相地相愛。我們假如我要讓你,你也要讓我,你讓一寸我也讓一寸,哪怕一分一寸,互相禮儀相讓,美的境界真心創造美的世界。佛陀說人人本具佛性,真心就是覺。我們要如何能真正覺悟,培養我們的真心,真心也就是誠意。」

資料來源:慈濟環保全球資訊網

印光大師開示:出世間之孝

孝之為道,其大無外。一切諸善,無不彌綸。然有世出世間,大小本跡之異。在現實的生活中,面對事業瓶頸、帶孩焦慮、中年危機等困擾,佛弟子該如何做?

世間之孝,服勞奉養以安其身,先意承志以悅其心,乃至立身行道以揚名於後世。雖其大小不同,皆屬色身邊事。縱令大孝格天,究於親之心性生死,無所裨益。所謂徒徇其跡而不究其本。況乎殺生以養以祭,俾親之怨對固結,永劫酬償不已者乎。

出世間之孝,其跡亦同世間服勞奉養,以迄立身揚名。而其本則以如來大法,令親熏修。親在,則委曲勸諭,冀其吃素念佛,求生西方。吃素則不造殺業,兼滅宿殃。念佛則潛通佛智,暗合道妙。果能深信切願,求生西方。必至臨命終時,蒙佛接引,托質九蓮也。從茲超凡入聖,了生脫死。永離娑婆之眾苦,常享極樂之諸樂。

親沒,則代親篤修淨業,至誠為親回向。心果真切,親自蒙益。若未往生,可即往生。若已往生,高增蓮品。既能如是發心,則與四宏誓願相應,菩提覺道相契。豈獨親得蒙益,而己之功德善根,蓮台品第,當更高超殊勝矣。而況以身說法,普令同倫發起孝思乎。此其孝方為究竟實義。

資料來源:廣州大佛寺

得金鼠狼喻

從前,有一個人在路上拾得一隻金鼠狼,十分歡喜。他把金鼠狼抱進懷裏,繼續上路。他走到河邊想要過河,於是脫下衣服放在地上,這時金鼠狼變成了一條毒蛇。他不忍心將毒蛇遺棄,心想︰「我寧可被毒蛇咬死,也要把牠帶走。」他的善念感化了鬼神,毒蛇又變回了金鼠狼。旁邊一個愚蠢的人,看見毒蛇可以變成金鼠狼,其後也找來一條毒蛇,把牠放入懷中,結果被蛇咬死。摘自《百喻經》卷四

寬運法師開示

故事可以有兩層意思。首先,有人可能會問,為何金鼠狼會變成毒蛇,然後又再變回金鼠狼?關鍵在於起心動念。當主角拾走金鼠狼,就生了貪念,這一念貪心令寶物變成毒蛇;後來主角有善心,不願遺棄毒蛇,這一念至誠,又讓金鼠狼失而復得。

故事以金鼠狼比喻善報,如果做事的動機是貪求名聞利養,想要獲得好名聲,那麼結果將招感惡的果報。只有做事的出發點是至善至誠,才會獲得真正的福德善果。

在高稅率的國家,不少富人都樂於捐助慈善事業,但有些人的目的只為了逃稅,甚至有人將錢捐進自己成立的慈善團體, 卻不把款項用到實際的慈善工作中。這種表面的「布施」,起心動念源於貪心。不僅貪取了善長的好名聲,還貪了本應用作慈善的善款,這行為將增長惡的業報。

故事第二層意思是要告誡我們不要成為愚蠢的人。愚蠢的人看到毒蛇可以變成黃金,便以為所有毒蛇都可以變成黃金,不知曉內心的真誠和善念,才是真正的寶物。我們凡夫無法看見別人的起心動念,所以對於別人的行為,我們不應該過多的議論和批評;更不應該以投機取巧的方法獲得利益。佛教徒要善護自己的起心動念,只要照顧好自己的心,不使惡念生起,那麼一舉手一投足,都自然會成為真正的善行,也會帶來善果。

資料來源:《佛聯匯訊》第277期,2025年4月

為佛教 為眾生

因緣不可思議,感恩上印下順導師為我舉行簡單的皈依儀式,授以言簡意賅的「為佛教、為眾生」六字,終入戒場而圓滿受戒。

「為佛教」是內修,「為眾生」則要挑起如來家業,走入人群救度眾生。所以我認為,既然我有殊勝因緣走入佛門,成為佛教界中名譽很清高的上印下順導師的弟子,師父囑咐我「為佛教,為眾生」,我就要以此立志,終身奉行。師父的道德與學問廣受崇敬,既能皈依師父門下,就要好好地修行,不能使其蒙羞,更要積極踐履佛教精神。

「靜思法脈」不是現在才開始,「慈濟宗門」也不是現在才說。自我在皈依時,從師父得到

「為佛教,為眾生」這六個字的那一剎那間,就深植在我的心中,直到現在。

作者:證嚴法師

證嚴上人開示之讀書很重要

從聽經當中發現到這句話,啊!師父在說我,觸到我的心,這個道理,好像正是我心在打結之時,這個道理能夠讓我心結、煩惱能開了。這是方法,她就取這二分鐘,來分享她的心得,來告訴大家。

讀書會就是要讀得有心得,用在我們的生活,人與人、家庭的問題、朋友的問題、人際的問題等等,法就是要聽在這樣,所以常常說,這叫做鋪路,讓大家有一條路,這個道,經者道也,道者路也。將這條路鋪起來,一字一字一直鋪,鋪幾十年了,鋪到完整之時,大家生活中做人如何做,在這條路一直走過來,到現在幾年來就說菩薩,以前稱呼人都某某居士,現在這幾年來,我看到人就是菩薩啊,因為他已經入人群,他已經用方法在人與人之間,他不是生活為他的家庭而已,除了他的家庭,走入社會人群中去改變人人的觀念,轉煩惱為法喜,所以現在已經得法,與人分享,這叫做菩薩,這叫做傳法人!

資料來源:證嚴上人法音集

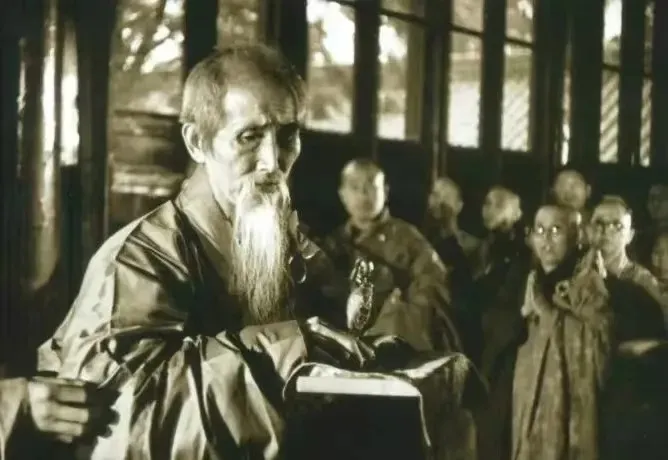

虛雲和尚:念佛與參禪哪個好?

參禪與念佛,在初發心的人看來是兩件事;在久修的人看來是一件事。參禪提一句話頭,橫截生死流,也是從信心堅定而來。若話頭把持不住,禪也參不成;若信心堅定,死抱著一句話頭參去,直待茶不知茶、飯不知飯,功夫熟 處,根塵脫落,大用現前。與念佛人功夫純熟處,淨境現前是一樣的。到此境界,理事圓融,心佛不二,佛如眾生如,一如無二如,差別何在?

禪宗雖一超直入,非上根利智不能修。末法眾生障深慧淺,惟依持名念佛法門,得了生死,往生極樂國土。初入手與禪是二,及其成功,二而不二。惟念佛須攝心觀照,句句落堂。落堂者,著實之謂也。句句著實,念念相應,久之 自成一片。由事一心,而至理一心,能所兩忘,自他不二,與參禪有何差別。故經雲:「若人但念阿彌陀,是為無上深妙禪。」中峰大師曰:「禪者淨土之禪,淨土 者禪之淨土。彼念口頭佛,參口頭禪者,同一自欺,生死關頭,如何了脫?」

今天參禪的人,多不瞭解禪淨不二的法門,每謗淨土為小乘,這是錯誤的。禪淨工夫入門雖有不同,到家是一樣的。一般人只知,趙州禪師說的:「念佛一聲,漱口三日,佛之一字,吾不喜聞。……」的前面幾句機鋒話,就拿來作為經常反對念佛的根據。這是誤會的。要知道後面還有幾句話,就是有人問趙州禪師:「你的師是誰?」趙州說:「十方諸佛。十方諸佛之師是誰?」 趙州說:「阿彌陀佛。」可見阿彌陀佛是十方諸佛之師。

本來法都是了生死的,參禪、念佛、看經、禮拜,種種法門,對機而說,你是甚麼機,對你說甚麼法。「佛說一切法,為度一切心;我無一切心,何用一切法。」如中藥分君臣佐使,配合妥當,吃了出一身大汗,病就好了;病好了,藥就不要了。古人說:「但盡凡心,別無聖解。」凡夫心盡,當下是佛,不用向外馳求;向外馳求,即是外道。心外一無所得,自心是佛。凡夫心,就是執著 心:生氣、生歡喜、毀譽動心,貪色、貪財、穿好、吃好,偷懶、打無明、不上殿等等習氣毛病,甚至想成佛,都是凡夫心。若能凡聖雙忘,一切處如如不動,不向外求,則見自心是佛。

資料來源:上海隆慶寺