恒常學習

聽師父說:學習佛法應該怎樣提問?怎樣討論?

【弟子請法】 師父,我學習佛法有一段時日了,對佛法有了一些認識,有不甚明白的時候,很想向師父提問,又害怕師父覺得怎麼這個都還不懂,師父解答後,自己不理解也不好意思追問,更害怕師父提問自己,請示師父,我該怎麼理解自己這種心態呢?

學法要敢提出問題,敢於提出質疑。

【法量大和尚開示】

提問後,師父每次的解答,如果覺得不妥,要大膽質疑,不要因為是師父講的,就認為是對的。

師父只是將自己所知道的給你們講,但是我知道的不一定完全對。我會將我所認識的、最正確的告訴大家。希望大家多抱著探索、學習的態度,敢於懷疑,這樣才能將心中疑慮徹底揪出來。

如果你還有一點「好像是,好像不是;好像懂,好像不懂;好像對,好像不對……」這個疑慮就解不開了。

所以,我們學法要敢提出問題、敢於提出質疑。

我們在經典中看到,佛陀和聖弟子們在一起的時候,聖弟子們常常會向佛陀請益,向佛陀彙報自己的修學體會,佛陀也會問聖弟子們一些問題。聖弟子們會很尊重、很歡喜地、如實地回答佛陀的提問。當聖弟子們說得對,佛陀會讚歎;當聖弟子們說得不對,佛陀會給予開示。聖弟子們都會認真聆聽佛陀開示,歡喜信受,依教奉行。

我們要學習聖弟子這個優秀的品質。今後的學習中,如果師父問你對所學的法怎樣理解?怎樣思考?有多少收穫?你就將自己心中所思考、理解、收穫如實地講出來。你只有如實地講出來,才知道自己思考、體會對不對。如果你不講出來,自以為得,但不一定是正確的。

我們只有敢於講出心中所思、所想、所惑,才能夠提升自己的智慧,也才能夠鞏固自己的智慧。

學法要敢於展開討論

學習佛法的時候,同修之間更要展開討論,對法要勇於討論,只有互相討論,才能夠取長補短,才能夠充分激發我們內在的智慧力量。

每一個人都具有內在光明的智慧力量,我們需要用適當的方法去把她開啟。我們就依佛陀的教法,把佛法作為打開我們智慧之門的鑰匙,好好地開啟我們心中的智慧之光。

在互相討論的過程當中,每個人因為善根福報不一樣,可能別人的一句話就讓我們有所得。所以,同學之間應當互相尊重,互相幫助,勇於討論,學有所得。

我們在討論時,更一定是要抱著懷疑、求知的態度,講出來和大家討論,要常常保持自謙,但自謙並不是不敢講,自謙就是總認為自己的考量不一定到位,我希望將自己一些小小的所思所想講出來,使其他人更有智慧的語言都能夠湧現出來,使我能夠從中獲得更多教理教法的利益。

如果我們能這樣去展開討論,就會越討論越長智慧。並且通過討論,我們更能夠鞏固加深自己對法的認識和理解。如此,必然能夠在善知識的引領下獲得真實的法益。

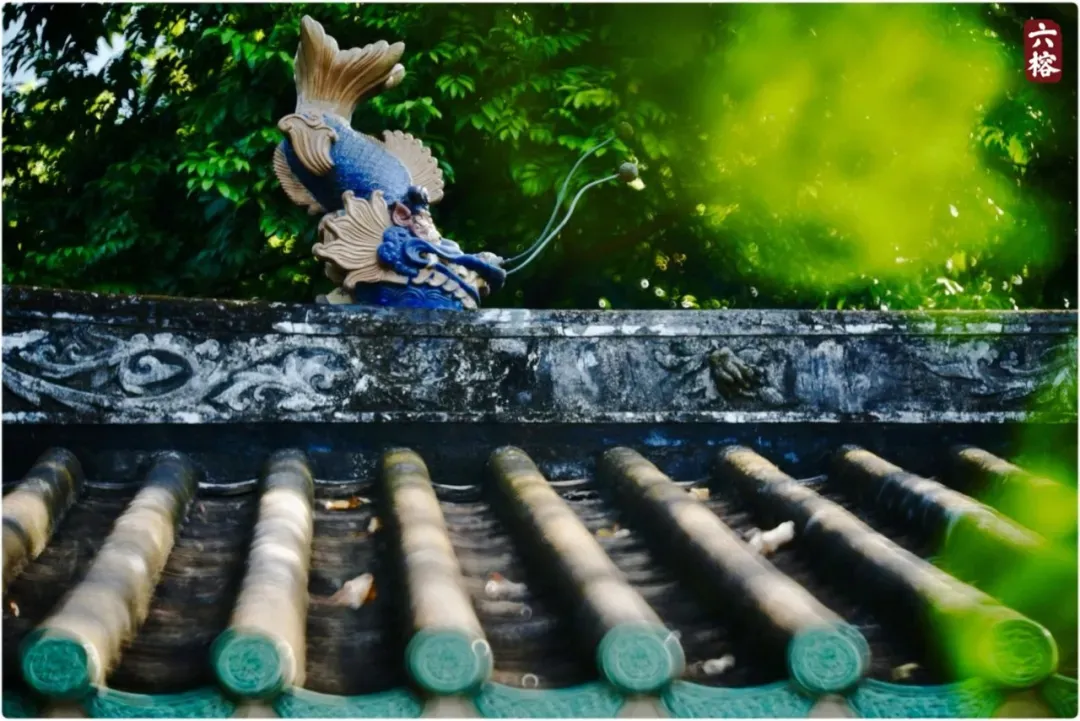

圖片及資料來源:廣州六榕寺

守信的須陀須摩王

從前有一位國王名叫須陀須摩王,他一生持戒精進,依教奉行,說真實語。一天早上,國王與宮女乘車去花園遊玩。有一名婆羅門前來乞討,國王向他承諾,回來後會施予他財物。國王說完,便進入花園。此時,鹿足鬼王突然從天而降,一把捉走國王,把他幽禁於自己的住所,那兒還有九十九位被捉的國王。

國王放聲大哭,淚如雨下。鬼王問他︰「你為何像小孩般哭哭啼啼?人有生死,合會有離。」

國王說︰「我不是怕死,是怕失信於婆羅門!」

鬼王知悉原由後,決定與國王約定,放他回國七天,期滿要返回來。國王回國後,先向婆羅門布施財物,再立太子為王;安頓一切後,轉眼至第七日,他準備遵守約定回到鬼王住所。此時舉國民眾紛紛向國王叩頭以作挽留,國王以一句偈頌表達守信的決心︰「實語第一戒,實語昇天梯,實語小而大,妄語入地獄。」

國王告訴國民︰「我寧願捨棄性命,也要信守實語,我心中沒有悔恨。」

鬼王見到須陀須摩王依約定回來,由衷讚歎︰「你是持守實語之人。」

國王對實語的讚歎和對妄語的呵斥,令鹿足鬼王生起清淨信心,決定把他和九十九位國王放行,讓他們全部回到自己的國家。

寬運法師開示

今期故事帶出的道理人盡皆知︰ 我們應該誠實守信, 說話算話, 言出必行。道理雖顯淺,卻不容易做到。此故事還提醒我們,承諾無分大小,對象無分親疏,只要許下諾言就該遵守,否則便是打了妄語。因此,我們做出每個承諾之前,都應該先以智慧衡量自己有沒有這個能力兌現,特別是對待別人的請託,不能礙於面子而表面答應,事後卻拋諸腦後;當別人催促時,又找各種理由搪塞過去。

守時、守信、守約,是做人基本原則。現實生活中,一般人對商業合約或結婚宣誓等重大承諾不會輕易背棄,但對於一些日常的約定,失時、失約、失信則時常受到輕視。現今網上常會討論一些「走數」行為,比如外賣棄單,客人下單後失去聯絡,或臨時以一句取消訂單了事,讓店舖承擔棄單的損失,這些都是失信行為。如果為了保住自身利益而佔了別人便宜,這更是一種偷心,會招致惡業果報。

近年網上亦流行以言語打賭,承諾一旦輸了便作出某些事情,大多是基於好勝、好強的心理而作出承諾。有些人事後輸了便「走數」, 引起網民追擊, 背棄了看似無傷大雅的承諾,不但是一種失信,還間接增長了許多人的瞋心、妄心,更是不得不慎。

資料來源:香港佛教聯合會

開方便法門

「佛家說『法門』,好像是修道者必須通過的一個關口,可是,也常聽到佛家弟子講『開方便法門』。請問什麼是『方便法門』?『法門』還有什麼樣的區分嗎?」

「這就如有病就有藥,眾生心有煩惱就需要有教法。 由於現今的社會日益複雜,因而衍生的煩惱也就愈多。為防範眾生的心病,相對地,治療的方法就多了。方法就是法門,這無非是為了消滅眾生的貪、瞋、癡三大心病,由三大類心病而衍生無量煩惱,所以需施用無數方法對治,故稱『方便法』」。

資料來源:證嚴上人

聽師父說:怎樣是無分別的布施

【弟子請法】

師父,我瞭解到布施給畜生、犯戒人、持戒人、離欲外道和布施陀洹以上的聖者,功德是不一樣的。我想知道,在布施供養中,怎樣做到心的清淨、無染和無分別?

法量大和尚開示

「無分別心」是人人本性具足的,但必須依於佛法如理思維抉擇——善分別,方能證得。

所以我們先要學會善分別,才能實證無分別。「無分別」,不是如同石頭草木,不是甚麼都不知道。

《維摩詰經》說「善能分別諸法相,於第一義諦而不動。」心安住在第一諦上就是無分別。但是這個無分別是在善分別、善抉擇的基礎上去證入的。我們若沒有善分別、善抉擇,則不能夠證入無分別。「無分別」是與無為法相應的無分別智,不是昏昧無知。

布施前要有分別

我們布施畜生,是因為我們有悲憫心,這個悲憫心會給我們帶來福報,再加上這個布施的行為,所以會得以百計的福報。但畜生的心是很鈍的,它不懂得抉擇善和惡,所以這種福德是很微小的,因為它的心不廣大,心的力量不夠強。

我們布施犯戒的人,雖然他犯戒了,但他不犯戒之前也修過很多善法,我們因悲憫而行布施,雖然他犯了戒,但他還會懺悔、再受戒、再持戒,那他累積的功德就很大。破戒的人我們都會尊重,那布施持戒人的功德就更大了,這是對戒的尊重。因為我們對戒的尊重,這會幫助我們累積廣大的福德。

佛陀曾云,如果我們供養一個剛從慈觀裏出來的人,功德大得不得了。因為當時他正在緣很多很多眾生,給很多眾生發出慈愛,他這樣的心是非常柔軟而廣大的。我們布施這樣的人,我們的福德也會因為他的心而廣大。

如果我們供佛,那福德是不可限量的。因為佛陀的心是最圓滿、最清淨、最究竟的,所以供養佛的福德是不可限量的,非算數譬喻所能及。

有人問在世間做慈善跟在佛門種福田有沒有差別?一切都是心的差別。如果布施的人以出世的心、趨向解脫的心去布施,他的功德是非常殊勝的。如果我們是以有漏的心、求有漏之果的心去布施,那是無法跟趨向於解脫的心、趨向解脫目標的供養相比的,是天壤之別。

這些差別就是心的差別。福德來自於心,依心來作福德。我們供養的物件,他們心量的差別、心染境的差別,就決定我們福德的差別。

所以我們要善分別,要開發我們的心。我們以清淨的心布施一切人,福德都是廣大的。如我們不能有清淨的心,但我們布施具有清淨心的人,福德也是廣大的。

《金剛經》說「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。」無論供養布施的對象是誰,都應有平等無二的心。

如果我們以「無我、無人、無眾生、無壽者」的心去布施,那我們布施的一切人都是佛,沒有畜生、沒有犯戒人、沒有持戒人、沒有外道、沒有聖者,一切平等,這樣的心是非常廣大的。

對境是佛菩薩,我們要恭敬感恩,對境是眾生,也要恭敬感恩,因為一切眾生都曾是我們過去的父母、師長,一切眾生皆具菩提自性,因緣際會皆當有成佛的可能性——從這個境界來講,只要你的心是清淨無礙的,是恭敬慈悲的,以這樣的心去供養,福報是最強大。

無論我們供養任何一個物件,都猶如供養佛。既然無我、無人、無眾生、無壽者,那這個心就是跟佛心相應,就是佛心。依佛心行一切布施都是佛果,都是佛德,功德就無量無邊。

資料來源:六榕寺

苦樂人間 成佛之地

證嚴上人開示:「要學佛,非在人間不可,因為人間有苦有樂,有善有惡。大家用愛累積『善』,就是人間最富有;貧與富,不是在有形、有數字,最重要是在無形、無數字,那就是『心』。」

「最近天下有幾個災難,熊副(熊士民副執行長)報告國際所救災;慈發處報告在臺灣我們怎麼做。真正地每天我都很感恩,因為覺得在人間是有福,來人間是有價值,人間是成佛之道。」「諸佛皆出自人間,終不在天上成佛。」2025年2月10日慈善志業分享會中,證嚴上人聽取弟子報告近日慈濟在國際及臺灣發生的災難援助進度,甚是欣慰,慈示人間菩薩行,即是成佛之道。

「要學佛,非在人間不可,因為人間有苦有樂,有善有惡。大家用愛累積『善』,就是人間最富有;貧與富,不是在有形、有數字,最重要是在無形、無數字,那就是『心』。」「人心,一念善起,就能轉惡為善。凡夫不知道累生累世以來在紅塵滾滾中,滾了多少生世,這一念心被汙染了;佛陀來人間就是要對我們說,『人人本具有佛性』。所以,我一直都跟大家說,不要輕視自己,因為『人人可成佛』。」

時時感恩日植善念 拂去無明現佛本性

人人本具清淨的佛心本性,只是受無明染著。然而,如何拂去無明塵埃?上人表示,要常懷感恩。即從「竹筒歲月」說起。

「走入人間,一定要抱著感恩心,感恩我們共同一念心。最近師父一直要說的『五毛錢』,五、六十年前那個時代,五毛錢不算大;現在地上看到了,也懶得彎腰去撿,可是這樣的一點滴,就是慈濟的起源。每天存五毛錢,不是在五毛錢的價值,而是每天要起一念善心。」

證嚴上人於一九六六年成立「佛教克難慈濟功德會」,由卅位家庭主婦,以卅支竹筒日存五毛錢累積善款,開啟濟貧教富的慈善路。「她們說要一個月捐十五元,我說不要,我要的是每一天五毛錢,最近我一直提起來說,就是很期待大家要重視,重視那一點滴的故事。」

人間善道成佛之路 信解行證弘法利生

「愛似湧泉,涓滴不息。」慈濟從蓽路藍縷,一路走來,近一甲子戮力前行,如今四大志業齊備,更要擔起教化眾生的使命,上人盼望弟子們在持續的付出中,莫忘回首來時路,分享法喜,留下藏經,延續法脈。

「佛陀的精神、佛陀理念,雖然過了二千多年,但都是藏在諸山道場;我常常說很可惜,高僧大德他們都是在森林中,沒有走入人間。現在我們就要啟後,承佛陀二千多年前的那個時代,把佛法成就為文字來給人間。」

「我們現在就是利用科技(雲端連線)說法,在線上已經有十八個國家,千多條線,同一個時間可以普及那麼多,那麼廣,這是弘法利生。為佛教,為眾生,我們已經有這個因緣可以身體力行,我們要把握因緣擴展到全球,雖然有時差,但不管是說話、聞法,只要有心,頂多是四秒鐘,全球都繞到了,要好好把握因緣。」

「你們所分享的,我聽了都很感動,這種的感動價值是承先啟後。在現代,我們要如何把佛法的精神落實在人間,讓人人知道人間可行菩薩道?要如何延伸下去,讓人人能理解菩薩不是泥塑,也不是木雕,而是人?只要我們發一個心,啟動了很多人,這樣長長地綿延下去;只要我們有心來做。」

「雖然娑婆世間苦難偏多,雖然人間無常苦空,但是只要心中有愛,及時行善,行善為最大樂,做好事是最歡喜的事,尤其是一大群人,同心合力,這很重要。」

「期待大家不分國度行善付出,想要菩薩普遍永恆在人間,我們就要好好地做為典範,以善傳家,大家在一起為人間鋪菩薩大道,讓它延續於未來。」

作者:慈濟 證嚴法師

摘自證嚴上人2025年2月10日慈善志業分享開示

慈濟基金會

寶斧

從前,有一位貧窮而孤獨過活的老人,沒有工作來支撐日常生活所需。幸好,他偶然得到一把無比珍貴的寶斧,但他卻不識寶。他以為只是一把普通的斧,便拿來砍柴賣錢,賺取微薄的收入養活自己。久而久之,斧被磨損了不少。

一天,有位名叫薩薄的外國大商人經過。他見到老人的斧,知道是奇珍異寶,便問老人:「賣給我好嗎?」

老人答:「我靠這把斧砍柴謀生,不賣。」

薩薄仍然說:「我用一百匹絹布來交換它,可以嗎?」

老人答:「這把斧是自用的。」

老人沒有答允,薩薄再說:「我用兩百匹絹布來換,可以嗎?」

老人一聽,露出憂愁。

薩薄說:「是否嫌絹布少?你為何不高興呢?我給你五百匹吧!」

老人大哭起來,說:「我並非嫌絹布少,而是恨自己太愚蠢了!這把斧本來有尺半長,現被磨損至只剩五寸,仍能換五百匹絹布。你說我悔恨嗎?」

薩薄說:「你別再悔恨了,我現在用一千匹絹布來買你的斧吧!」他立下契約,拿着斧走了。

薩薄用這把斧砍出來的柴,用火一燒,全都立即變成珍寶。

摘自《天尊說阿育王譬喻經》卷一

寬運法師開示:

佛教徒都聽過:「人身難得,佛法難聞」這句話。這把斧是形容我們的人身。一個人降臨到這個世界,代表得到了「人身」,大部分人眼、耳、鼻、舌、身、意六根俱全,可聽聞佛法,勤求解脫之道,得到真正的快樂。然而,大部分人卻又領略不到「人身」乃至寶,錯用於營營役役的謀財謀利, 結果不斷消磨自己, 輾轉受苦, 及至生命終結時, 卻萬般帶不走,唯有業隨身。

西方著名文學經典《小王子》中有一句名句:「重要的東西,是眼睛看不見的!」正如故事中的老人看不見斧的價值,不斷磨耗斧。在日常生活中,被我們忽視的珍貴事物,又何止「人身」一具!能夠孝敬雙親、身體健康、處在和平的土地、內心安寧,衣食具足……均無限寶貴,但我們往往沒有認真去感受過它的價值,直到失去才恍然大悟。

那麼,怎樣才能感受到自己擁有的至寶呢?我認為,就是當你靜下來,去除貪欲、瞋恨的時候。

資料來源:香港佛教聯合會 《佛聯匯訊》第263期 2024年2月

《大方廣佛華嚴經》第十七講

耀智大和尚對經文「一一毛端,悉能容受一切世界而無障礙,各現無量神通之力,教化調伏一切眾生」,進行慈悲開示,講述了細小的「毛端」,如何能容納世界,芥子納須彌。世間萬法,有時是需要從「事」上來理解,事中有理,理中有事。如果明白其中之理,便能事理圓融,理事無礙。對於須彌納於芥子之中,須彌不減,芥子不增其中的道理,便很容易明白了。

耀智大和尚為大眾慈悲開示

身遍十方,而無來往,智入諸相,了法空寂。三世諸佛所有神變,于光明中靡不鹹睹;一切佛土不思議劫所有莊嚴,悉令顯現。

「身徧十方,而無來往」,諸佛如來的法身是徧滿十方的,所以沒有來,也沒有去。「智入諸相,了法空寂」,說明諸佛如來的智慧能隨順一切相,能明瞭法本來是空寂。因為性靜,所以為寂,因為相無,所以為空。因為諸大菩薩「智入諸相」,所以諸大菩薩能把三世一切諸佛所有的神通變化,在光明裡能看見這種神變。又能看見一切佛土,以及過去無量劫三世諸佛所有的莊嚴,都顯現出來。這就是「三世諸佛,所有神變,於光明中,靡不鹹覩。一切佛土,不思議劫,所有莊嚴,悉令顯現」。

資料來源:廣州市大佛寺

如何成為快樂、幸福的人

如果一個人想得到永久的幸福,永恆的快樂,就必須訓練和培養「八風不動心」的深厚涵養,「八風」是指世間利衰毀譽,稱譏苦樂的憎愛之風,可以扇動和惑亂我們淡泊寧靜的心。「利」是指得到了有益之事,「衰」是指失去了可意之事,「毀」是在人後受到了誹謗,「譽」是指背後得到了讚揚,「稱」是在人前被推重讚歎,「譏」是指當前被諷刺譏嫌,「苦」是為惡因緣所逼迫,「樂」是得好因緣而愉悅。

舉凡世間苦樂愛憎,都是緣起緣滅,過眼雲煙,只不過是我等凡夫俗子,只計較眼前利益而被障蔽而已。君不聞「事非成敗轉頭空,青山依舊在,幾度夕陽紅」者哉!所以,在人生的長河中,對待「八風」當如觀鏡花水月,毫不動心。

理解「無憂無污染」的無我境界

如果一個人要得到永久的幸福,永恆的快樂,就必須理解「無憂無污染」的無我境界。「我」包含了自有、獨一、常住的三種意義,世間一切事物之出現,都必須依靠眾多因緣和條件,比如種子要發芽生長就必須依靠泥土、水份、陽光和適宜的溫度,離開這些條件,種子就不能生長,芽就不能出生,所以世間任何事物都不能自有自生,必須假諸條件。無我的觀察就否定了「自有」的概念,世間一切事物的存在,都必須依靠眾多的因緣和條件,比如一個人要生存,就要依靠社會,需要父母的養育,師長的教導,同事的提攜,首領的關懷;需要勇於開拓的信心,賴以求生的技能,需要獲取財富的工作,依之休息的環境,離開了這些條件,人就無法生存,無我的觀察否定了「獨一」的概念。

體解「無憂無污染」的無我境界

世間一切事物都在刹那,刹那中無常地變化,君不聞「人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全」。古來人有生必有死,物有成必有壞,沒有亙古長存的事物,此則不易之定律。無我的觀察就否定了「常住」的認識,永遠不變的概念。我們應該這樣觀察,世間的榮辱悲歡,世間的苦樂成敗都是不同條件的聚合與轉換,沒有一個實實在在的榮或辱,成和敗,我們又何必在逆緣中怨憂惱恨,又何必在順境中得意欣喜,而讓本來清淨的心被外境的好惡所牽引污染呢。所以,體解「無憂無污染」的無我境界,是人生的最終歸宿。

領略「寧靜無煩惱」的本地風光

如果一個人想要得到永久的幸福,永恆的快樂,就必須領略「寧靜無煩惱」的本地風光。一切事物的本性是常常時,恒恒時安住無為,寂然寧靜的。也就是說,遍一切處的不可須臾離的真理是湛然清淨的。就如同映照萬物的銅鏡,無論世間萬象生住異滅,千變萬化,而銅鏡的本體卻從來都沒有生滅變化過。銅鏡的本體不隨萬象生滅變異,所以是寧靜的,不被萬象生滅變異的現象所擾亂,所以是無煩惱的,當一個人悟入這種天然的本地風光時,一切的幸福快樂都在其中,因為一個人越接近真理,他就越寧靜幸福,他就越怡然快樂。佛法的修證最終要以證入「寧靜無煩惱」的本地風光為究竟。這是佛法的歸宿,可以說,偉大的佛法由「寧靜無煩惱」的本地風光而開演,引導一切眾生還歸於「寧靜無煩惱」的清涼境界。

如果一個人「八風不動心」,契入「無憂無污染」的無我境界,領略「寧靜無煩惱」的本地風光,他就是最幸福的人,就是最快樂的人,就是最吉祥的人。

「八風不動心,無憂無污染,寧靜無煩惱,是為最吉祥。」

本文選自耀智大和尚《吉祥經》講記

資料來源:廣州市大佛寺