恒常學習

咒語念念有詞

從某種意義上說,人是一種語言生命存在,這正如海德格爾說的:「事物要在言詞中,在語言中才能生成並存在起來」。「唯當被表示物的詞語已被發現之際,物才是一物。唯有這樣物才是一物」。這就是說萬物是借助於語言,才被指認出來的。

我們很多時都有這樣的經驗,若果沒有人跟我們說話,就會覺得日子非常的難過。我們害怕孤獨,當與人共處時,不習慣那沉默無言的場面,所以我們東拉西扯,胡亂地都會說一番說話,而很多時的話題,都離不開別人,這很容易就令自己墮入說三道四,是是非非的陷阱裏。佛陀慈悲,知道語言的傷害性,了解水能載舟,亦能覆舟,所以告誡我們,要不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語。說真實語、質直語,才可以建立人與人之間的互信。不兩舌的意思是不要挑撥離間,應大事化小、小事化無,這個準則,在現在訴訟頻密的社會特別適用。不惡口除了是不說污言穢語外,還包括不應對罵,要多說有建設性的說話,在這個謾罵文化充斥的世界,特別有警惕性。不綺語的意思是不要為了達到目的而花言巧語,這對於我們現在這個充滿廣告的世界,是有指導作用的。

在佛堂裏,我們與師兄弟打招呼時,很多時都會說一句「阿彌陀佛」,其實這並不只是一句口頭禪,因為所有佛的名號,都有其特別的意義,若能做到口到、耳到、心到,則可達到念念修行的目的。阿彌陀佛的名號,據鳩摩羅什譯之《阿彌陀經》的記載,此佛光明無量、壽命無量,故稱阿彌陀佛。梵本《阿彌陀經》及《稱讚淨土佛攝受經》則說,此佛壽命無數、妙光無邊,故稱無量壽佛、無量光佛。口誦佛號,是對自己和對方的祝願,希望佛力加持自己和眾生,所以可以達到修心的目的。若是修習淨土法門的,更可以時常藉此提醒自己,學佛的目的和方向。有時我們又可以說「觀世音菩薩」,這是慈心的修習,代表我們時刻都向觀音菩薩學習,慈悲對待自己和眾生,這就是為甚麼我們中國佛教有句說話:「家家念彌陀,戶戶觀世音」了。在日常生活中,我們很多時的說話都失實,甚至會無心犯錯,多多利用這些時間念佛、念經、念咒,實不失為最有成本效益的修行方法。

作者:陳家寶醫生

私人執業婦產科專科醫生

於2011年取得香港大學哲學博士學位(香港大學佛學研究中心)。

在港大修讀時,曾任香港大學學生會佛學會第一屆主席。

資料來源:香港普明佛學會

要想發財 別亂花錢

問:如何發財? 夢參老和尚答:「很簡單,做布施」。夢參老和尚給大家講個「竭盡施」的故事。佛在世的時候,有一個貧女很窮,討口要飯,沒有錢,她哪兒有錢?!忽然間撿了一枚金錢,這枚錢是金子做的。她撿了金錢,她就想了,為甚麼我這麼窮,人家那麼有錢?因為我沒有供養三寶,她說這回我可有了錢,我供養佛。

怎麼供養呢?她到賣油的店裏,就把這枚錢全買成油。這個店的油老闆問她:「你要打油得拿個油具,不然你油擱到哪裏?」 「我甚麼都沒有!」她說,「我這個錢是撿的,我因為窮我想供養佛。」老闆也很感動,說:「好了,我給你拿個罐子,罐子是我的,油是你的。」

這個貧女把油就倒一個燈裏頭,還不是主燈,就倒了一個燈裏頭。她供養這一天,波斯匿王拉了十車油,把所有油燈都添滿了,擱到那兒,也是都把燈添滿點上了。貧女這個燈也不太大,但是光明特別大,比那個波斯匿王供的燈光明都大。

第二天早晨,燈要滅的時候,正好目犍連尊者當值,輪流著大家當班,目犍連尊者把別的燈都滅了,就是這個燈滅不了。在這個時間佛就出來了,說這個燈你羅漢的神通力量滅不了,說這叫竭盡施。甚麼叫「竭盡施」?說她全部財產都供養燈了,那個貧女捐了她全部財產,全部供養。

完了佛就特別把這貧女找來,給她說法,她就證得阿羅漢果。就是一個燈,這叫「竭盡施」。

「捨得」即是「捨了才得」

布施的大和小,沒有標準的。我說想發財,很多人想發財,一邊要想發財,一邊揮霍浪費。發了財,為了甚麼?享受。

假使你發願「發了財,供養眾生」,那又不同了。要想發財,別亂花錢。

有一位台灣的朋友搞貿易,到了廣東、上海,發了財,他不是憶念供養三寶,也不是再投入生產,有些大家可能聽到的,到那兒去包二奶奶、包三奶奶都來了,他去享受了,這個發財不長久的。

為了眾生發財,這是世間財。像大家都在這裏「發財」,發甚麼財呢?那叫「法財」。發財就得積福,不布施發不了財。「捨得」,我們大家都會說這句話,捨得捨得,你捨了才得,不捨不得。

資料來源:内蒙古赤峰萬佛寺

「四大皆空」是指那四個大呢 ?

不懂佛法的人,他會脫口而出地告訴你:「空了酒、色、財、氣,就是四大皆空嘛!」其實,這與佛教所說的四大皆空,根本是牛頭不對馬嘴。因為佛教所講的四大,是指「地、水、火、風」的四大物質因素。

四大的觀念,也不是佛教發明的,這是人類對於宇宙本體的初期探索而得的結果,在東西方的哲學思想史上,幾乎有著同樣的趨勢。比如中國書經所記的「水、 火、金、木、土」五行;印度古吠陀本集所說的世界形成,是基於「地、水、風、火、空」的五種自然因素;希臘古哲學家恩比多克里斯 (Empedocles),也曾提出「氣、水、土、火」為宇宙間不變的四大元素。

總之,不論五行也好,五大也好,四大也好,都是指的物理界的基本元素,如果僅限於此而膠著於此,那末,發展的結果,便是唯物論者,所以,這些思想,也是唯物論的先驅。

佛教講四大皆空,是沿用著印度固有的思想而再加以深刻化及佛教化的,因為地、水、火、風的四大元素,是宇宙物理的,比如山嶽土地屬於地大,海洋河川屬於水 大,陽光炎熱屬於火大,空間氣流屬於風大。如把它們化為人體生理的,比如毛髮骨肉屬於地大,血液分泌屬於水大,體溫屬於火大,呼吸屬於風大;若從四大的物 性上說,堅硬屬於地大,濕潤屬於水大,溫暖屬於火大,流動屬於風大。但是,不論如何地分析四大,四大終屬於物質界而無法概括精神界的。所以唯物論者以四大為宇宙的根源,佛教則絕不同意這樣的說法。

佛教所講的四大,也有小乘與大乘的不同。從大體上說,小乘佛教所說的四大,是指造成物質現象的基本因緣,稱為四大種,意思是說,地、水、火、風,是形成一切物質現象的種子,一切的物象,都是由於四大的調和分配完成;四大和諧,便會欣欣向榮,四大矛盾,便會歸於毀滅,物理現象是如此,生理現象也是如此, 所以佛教徒把病人生病,稱為「四大違和」。小乘佛教觀察四大種的目的,是在使人看空我們這個由四大假合而成的色身,不以色身為實在的我,不因執取色身為我而造種種生死之業,一旦把我看空,便會進入小乘的涅槃境界,不再輪迴生死了。

大乘佛教所說的四大,不是指的根本元素,而是指的物態的現象,是假非實,是幻非實,對於物象的形成而言,僅是增上緣而非根本法,雖也承認四大為物象的 種子,但不以為四大是物象的真實面貌;小乘佛教因為只空我而不空法,所以雖把物象看空,仍以為四大的極微質--「法」是實有的。不過,小乘佛教不是唯物論,而是多元論,因為佛教的空不僅空去四大,乃要空去五蘊;四大,祇是五蘊中的一蘊而已。

甚麼又叫做五蘊呢?

那就是:色、受、想、行、識,前一屬於物質界,後四屬於精神界,四大,便是色蘊。

關於五蘊的內容,已非本文所能介紹,因為五蘊是個很大的題目,我們只能在此說一句:五蘊是三界之內的生死法,空去五蘊,才能超出三界的生死之外。同 時,我們由於五蘊的提出,證明佛教不是只講四大皆空,而是要進一步講五蘊皆空的。尤其重要的,佛教的重心,並不以四大為主,而是以識蘊為主,至於受、想、 行的三蘊,也是識蘊的陪襯,乃是用來顯示精神界的功用之廣而且大的。所以,佛教不僅不是唯物論者,倒是唯識論者。

資料來源:香港佛教聯合會

善用其心:設大施會 示如實道

手執錫杖、當願眾生、 設大施會、 示如實道。從這首偈頌開始,即是菩薩在乞食道行時所發大願,共有五十五願,分為三部分:一、十二願,游涉道路時願;二、十九願,所睹事境時願;三、二十四願,所遇人物時願。

錫杖,音譯為隙棄羅、吃棄羅。又作聲杖、有聲杖、智杖、德杖、鳴杖、金錫。略稱杖。比丘十八物之一。即比丘行于道路時,應當攜帶之道具。原用於驅趕毒蛇、害蟲等,或乞食之時,振動錫杖,使人遠聞即知。

《錫杖經》中說:「是錫杖者,名為智杖,亦名德杖。彰顯聖智,故名智杖;行功德本,故曰德杖。」《華嚴經疏》中說:「錫者,輕也,明也。執此杖者,輕煩惱故,明佛法故。」

大施會,即無遮大會。無遮,寬容而無遮現之謂。不分賢聖、道俗、貴賤、上下,平等行財施及法施之法會,稱為無遮會。

這句偈頌是說,當菩薩準備去乞食,拿起錫杖之時,即發願一切眾生,皆能設大施會,廣行佈施,並以此開顯真如實相之道。

善用其心

〈淨行品〉是八十卷《華嚴經》的第十一品,此品請法主智首菩薩向文殊師利菩薩提問:作為菩薩,如何清淨身、口、意三業,自利利他,成就佛道,共一百一十個問題。

文殊菩薩則以「善用其心」一法,總答智首菩薩的提問,指出若能在生活善用己心,身、語、意三業都會清淨,又分別提出了一百四十一條願行,指導凡夫念念不離眾生,把握當下隨事發願。

心為一切法之本源,用於善,則善,用於惡,則惡。讓我們一切學習實踐菩薩清淨願行,觸事留心,隨時發願,善用己心,早成佛道。

圖片及資料來源:杭州靈隱寺

身如客舍 心似旅人

「人生如逆旅,我亦是行人。」人生是一場艱難的旅程,幾經波折而不休,你我都是天地間的過客。人生如寄,我們要把身體當作自己的客人一樣,照顧好它而又不執著於它。

調適身心

修行就是要把習氣、毛病改正過來。我們要善加調適自己的身心,飲食要節制,不要暴飲暴食;作息要規律,不要拼命地熬夜,拼命加班;有適當的運動,不要讓愚癡、煩惱障礙了自己的身心;要以智慧對待自己,以慈悲對待眾生,以平穩的心精進修行。

「身心要松,工夫要緊。」這才是真精進,對於我們的修行以及健康也才有所助益。

「非暴力」地使用自己的身體不僅是修習正念的一種方式,它本身就是一種修習。

破除我執

我們一般人都認為這個身體是最重要的,所以就把自性忘了。其實這個身體,並不是真「我」,只是「我的」身體。佛陀教導我們,身體裏並無固定不變的我,但我們卻執著它為自己,認為它就是我。

「身如客舍,心似旅人。」要知道,這個身體它只是「我」暫時住的一個房子。當我們把身體看作是一位客人、一個房子,就會明白人生就像是旅客寄宿一般,只是短暫地停留,不必生出太執著的心。

我們讀誦「色無常、受無常、想無常、行無常、識無常」,並非為了增加愚癡,而是為幫助與瞭解身體的實相,好讓我們可以放下,並捨棄執著。

我們這個色身是虛妄的、是無常的;但是我們為了護持正法的緣故,我們還是應當要愛惜自己的身命,何況它還是我們修行的道器。所以我們在精勤精進的時候,還是要善加調適身心,用智慧去覺察,修到內心自然生法喜。

資料來源:廣州光孝寺

咒語

咒語,在一般人心目中,是充滿神秘性和神性的口語,但從語言的角度而言,咒語的語言是通俗化的,一般人都可以念誦,其純樸、簡潔與童謠無異。咒語的流行,在中國有其長遠的歷史,以巫山為中心的巴蜀地區,就是張道陵創立道教最早的流派“五斗米教”的發源地。

荊楚地區,在春秋戰國時就形成了重鬼尚巫的習慣,在《楚辭》中就有許多巫術降神的記載。歷代的統治者,對巫術、仙術亦深信不疑,好像漢武帝、秦始皇等一代天嬌,都迷信於方士的長生不老藥,而在隋唐宋三朝,更把符咒治病手法列入太醫十三醫中的一種,稱為「祝由科」將那些術士封為「咒禁博士」,這說明了官方對符咒治病的肯定態度。在歷史中,用咒術治病而見效,很多時是因為施咒的巫師,具有一定的醫術,既是巫師,又是醫師。在現代的中國,很多氣功師都有傳授咒音,這裏面以藏密的咒音居多,但也有一些道家功法修持中的咒音,但卻缺乏科學或醫學上的文獻來支持其療效。

咒語,在佛教中又作神咒、禁咒、密咒、真言或陀羅尼,是指不能以言語說明的特殊靈力之祕密語。印度古吠陀中即有咒術。依長阿含經卷十四載,釋尊曾駁斥咒術,然雜阿含經卷九載,釋尊曾說毒蛇護身咒,故知咒術於甚早時即普遍於印度,且為佛教所採用。大乘教派之般若、法華、寶積、大集、金光明、楞伽等顯教經典,均有載錄咒文之陀羅尼品;密教則更加重視密咒,認為咒即「法爾常然」之表示,若誦讀觀想,即能獲得成佛等之利益。活躍於我國佛教入傳初期之外國僧侶,長於咒術者頗多,如北涼曇無讖被譽為西域之大咒師,即其一例。

咒原作祝,是向神明禱告,令怨敵遭受災禍,或欲袪除厄難、祈求利益時所誦念之密語,故此咒語有善咒、惡咒之別。善咒,如為人治病,或用於護身之咒;惡咒,如咒詛他人,使之遭受災害之咒。法華經卷七普門品、舊華嚴經卷五十七、十地經卷四等,皆有述及此類惡現語句;藥師如來本願經等,即言必須遠離此等惡咒。使用惡咒之惡鬼有毘陀羅(起屍鬼)等。世尊禁止弟子修習咒術、以咒術謀生,僅允許以咒治病或護身。經典中所述之咒極多,如長阿含卷十三阿摩晝經、卷十四梵動經等之水火咒、安宅符咒、剎利咒等;四分律卷二十七、十誦律卷四十六等之治腹內蟲病咒、世俗降伏外道咒等;生經卷二護諸比丘咒經之蠱道符咒等。中國佛教流行的咒語,有十小咒、大悲心陀羅尼、楞嚴咒和心經等。念誦咒語,是修心的法門,心調則身調,若正確理解持咒的力量,不偏重神通變化,不與傳統醫學對抗,對治療心身病是應有其一定的效用的。

作者:陳家寶醫生

作者:陳家寶醫生

私人執業婦產科專科醫生

於2011年取得香港大學哲學博士學位(香港大學佛學研究中心)。

在港大修讀時,曾任香港大學學生會佛學會第一屆主席。

資料來源:香港普明佛學會

立定「弘法利生」之願

證嚴上人思想體系中的立定「弘法利生」之願。榮華富貴如浮雲,在無常的人世間,何必為了無常的情愛,而將個人限制在一個家庭中。為什麼一個女人只為了一個家庭,提菜籃子就滿足了,為什麼範圍這麼小?那時我想到很多人遇到困難時,都會叫「觀音媽、媽祖婆」,他們也是現女人身,卻能因應眾生需要而隨處顯現。

我感覺應該要立志。對普天下的眾生,我們都可以用媽媽的心去愛,如果被一個家庭拘束了,又能愛多少人呢!所以,應該要去小愛,成就大愛。雖然當時我年齡還輕,不過,很嚮往這條路,自己也很篤定應該怎麼走。

後來曾經有一段時間,我因身體不適,暫居於慈雲寺靜養,見及師父們為趕赴經懺,即使夜半時分亦得整裝外出,當時我雖尚未立定「弘法利生」之願,但內心產生了疑惑,認為出家是神聖之事,真正的修行生活不應如此,深感應提升佛法教育,以道理開啟人心。首要之務,應破除當時民間對佛教的迷信做法與觀感;再者,佛法應運用於自身,落實於生活,而修行人則要提升生活的品格。

於是萌生尋找出家目標的念頭,尋思將來若出家,如果不能兼利天下,就要獨善其身。這是我「發心」之始…

圖片及資料來源:慈濟環保全球資訊網

安住於死亡 臨終與喪葬

有關如來存在的真實樣態之討論,無論聲聞乘或大乘都展示出佛陀與一般人迥乎不同的理解,而這與如來入滅後的樣態為何之問題,緊密相關。

經典記載佛陀對入滅後的狀態究竟是「有、無、亦有亦無、非有非無」的問題,都不予記別,反映出佛陀對自己涅槃後的理解,並不在「有」或「無」此一形上學存有問題框架內去作答。

律典有關「見佛之辨」的故事,也隱含佛認為自己並不僅止於肉眼所見的生命。就曾有兩位比丘長途跋涉去見世尊,看到有蟲的水,大比丘堅持要像佛一樣慈悲,寧可捨命而不喝,後因渴而死,升天後到佛那裡聞法。小比丘雖見到佛,被訓斥:「我身金色,是因過去善業。我的法身最重要,而非此色身。持戒是恭敬法身,否則諸佛都見不到。」

佛陀曾離開人間到天上弘法,回來後被思念他的人天迎接。須菩提遙見後心想:「天神還是要離開佛而回到天上,人們將來也會死去,佛陀也會入涅槃。佛處處教我們『諸行無常』。」於是證預流果。那時有位比丘尼以神通變成輪王,率先迎接佛陀卻被佛陀呵責不如法。這在《阿含經》則說,須菩提思惟三世諸佛都是無常,觀無常才是真正禮佛。

大乘《大般涅槃經》聚焦探討何謂涅槃,並指出這涅槃代表的價值,就是生存的永恆依止。

此經描述當佛陀要入滅時,眾生哀嚎:「苦哉!世間空虛!」大家爭著來向佛陀做最後的供養,都被拒絕;唯有代表死亡的魔王獻上的咒語被佛陀接受,意味著「唯有死亡方能免除對死亡的恐懼」,死亡本身才是對佛陀的真供養。

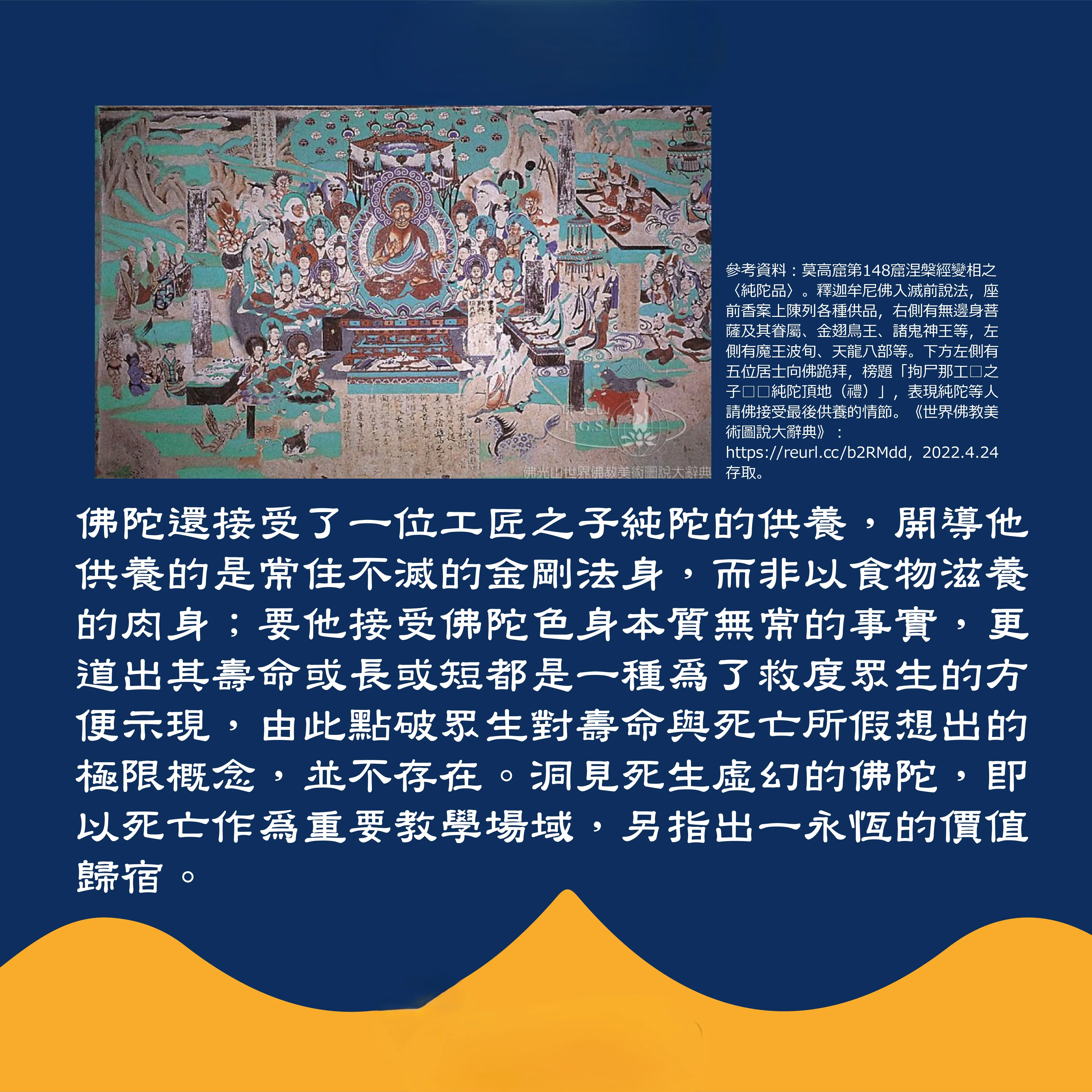

佛陀還接受了一位工匠之子純陀的供養,開導他供養的是常住不滅的金剛法身,而非以食物滋養的肉身;要他接受佛陀色身本質無常的事實,更道出其壽命或長或短都是一種為了救度眾生的方便示現,由此點破眾生對壽命與死亡所假想出的極限概念,並不存在。洞見死生虛幻的佛陀,即以死亡作為重要教學場域,另指出一永恆的價值歸宿。

佛陀表示自己安住「三法」之中:解脫、法身、般若,三法圓融才是涅槃。佛陀以此涅槃是值得追尋的永恆價值,故他不是虛無論者。這涅槃代表的價值,就彰顯在死亡上:眾生唯有了悟無常、安住於必死之中,方能泰然「解脫」;但眾生恆常困頓於死亡,故需永恆的慈悲教化,教化即有賴「般若」;教化的常在,便是「法身」。

參考資料1:郭朝順,《佛教文化哲學》,台北:里仁書局,2012。

參考資料2:〔北涼〕曇無讖譯,《大般涅槃經》,《大正藏》第12冊,經號374

參考資料3:〔唐〕義淨譯,《根本說一切有部毘奈耶雜事》,《大正藏》第24冊,經號1451。

作者:佛光大學佛教學系博士生 釋知文