恒常學習

善用其心:出世法中 速疾而往

事訖就水 當願眾生 出世法中 速疾而往 。出世,或稱出世間,超出世間之意,即出離有漏系縛之無漏解脫法。為「世間」之對稱。世間若指世俗之事,則出世間即指佛法;世間若表有漏(煩惱),則出世間即意謂解脫。亦即一切生死之法為世間,涅槃之法為出世間。於苦、集、滅、道四諦中,苦、集二諦為世間法;滅、道二諦為出世間法。又為解脫而修之四諦、六度等,皆稱為出世間法。

事訖,這裏指大小解以後,將要用水洗淨的時候,菩薩就要發願,願一切眾生,身體既然都要洗淨,那麼於出世法中,更當速疾而往,也就是發願眾生都能迅速了生脫死,去此五濁惡世,不再迷戀幻軀而受此不淨。

善用其心

〈淨行品〉是八十卷《華嚴經》的第十一品,此品請法主智首菩薩向文殊師利菩薩提問:作為菩薩,如何清淨身、口、意三業,自利利他,成就佛道,共一百一十個問題。

文殊菩薩則以「善用其心」一法,總答智首菩薩的提問,指出若能在生活善用己心,身、語、意三業都會清淨,又分別提出了一百四十一條願行,指導凡夫念念不離眾生,把握當下隨事發願。

心為一切法之本源,用於善,則善,用於惡,則惡。讓我們一切學習實踐菩薩清淨願行,觸事留心,隨時發願,善用己心,早成佛道。

圖片及資料來源:杭州靈隱寺

「放下無求」- 佛教「捨無量心」的修習

我們的煩惱,很多時是因為我們與別人比較,跟自己的過去比較,覺得這世上存在很多不平等的事情,但簡單如衣服的顏色,食物的味道,並沒有一定的標準,而臭如糞便,都可以用作施肥,所以很多時煩惱是自招的,與別人無由。

有一個襌的故事:『有兩個小和尚為了一個問題而發生爭執,甲和尚到老和尚前闡釋他的道理後,老和尚說他是對的,甲和尚開心地離去了 ; 之後乙和尚也到老和尚面前申訴,老和尚也作了相同的回應,指乙和尚是對的,乙和尚也滿心歡喜地離開了。其後,在傍的小和尚卻充滿疑惑地問老和尚,為甚麼他們兩個都沒有錯呢?而老和尚的答案就是小和尚也是對的』。「執著」正是煩惱的來源,人時刻都在跟自己,跟別人比較,覺得我們得到不平等的對待,只有修習「捨」心,便能真正做到放下自在了。

作者:陳家寶醫生

私人執業婦產科專科醫生

於2011年取得香港大學哲學博士學位(香港大學佛學研究中心)。

在港大修讀時,曾任香港大學學生會佛學會第一屆主席。

資料來源:mind2spirit

盂蘭節 可怕嗎?

踏入農曆七月,傳統鬼月,七月十五就是盂蘭節,一個好似神秘又詭異的日子,在佛家看來,卻是承載著信仰、孝道以及對生死奧秘的沉思。

聽過佛教經典《佛說盂蘭盆經》中「目連救母」的故事嗎?神通第一的目犍連尊者,以天眼通看見亡母墮入餓鬼道,咽喉細如針孔,無法進食,飽受飢渴之苦。他心疼不已,運用神通力將飯食送至母親面前,不料食物入口,即化為火炭。

目犍連無助地向佛陀求助,佛陀開示:單憑個人的力量,難以化解亡母的業障,只有藉助十方僧眾殊勝的功德力,在結夏安居結束、身心清淨的農曆七月十五日,備齊百味飲食、五果、香油等,置於盆中,用來供養十方僧眾,藉其集體修行之力迴向亡者,方能解脫餓鬼之苦。目犍連依教奉行,虔心供養,終使母親脫離餓鬼之苦。

「目連救母」不僅是孝道的體現,也揭示了盂蘭盆法會供養僧眾、迴向先人的原始精神。隨之在民間流傳,逐漸演變為廣泛地普渡一切無人祭祀的孤魂野鬼的習俗。從佛寺莊嚴的「盂蘭盆供」、「放焰口」法會,到民間街頭巷尾,擺設香燭、供奉食物、焚燒紙錢和紙紮供品,這種「資助」亡者在另一方世界的用度,展現了拜祭者對眾生「老吾老以及人之老」的悲憫之心。

七月的夜晚,當你見到路邊,有人虔誠地擺上一份祭品、點燃一炷清香時,不必再慌張閃躲。要知道,那是一份對「未知」世界的敬畏之心,也是對已逝之人深沉的懷念,推己及人普濟孤魂的惻隱之心。

盂蘭節的核心精神——「孝親」與「慈悲」,提醒著我們:生命有限,即使有神通也無法改變因果業力,生前就要多積攢善業;不僅對父母長輩長存孝心,也應擴展為對一切無助生命的無私關愛。能做到超越血緣的慈悲迴向,才是真正的孝慈。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。

抱有錯誤的認知 修行便會南轅北轍

原文:昔有愚人,頭上無毛。時有一人,以梨打頭。乃至二三,悉皆傷破。此時愚人默然忍受,不知避去。旁人見已,而語之言:「何不避去,乃住受打,致使頭破?」愚人答言:「如彼人者,驕慢恃力,癡無智慧。見我頭上無有毛髮,謂為是石,以梨打我,頭破乃爾。」旁人語言:「汝自愚癡,雲何名彼以為癡也?汝若不癡,為他所打,乃至頭破不知逃避?」

譯文:從前有一個愚人,是個禿頭。一天,一人看到他,惡作劇地用梨砸他的頭,砸了一個又一個,打得他頭破血流,可他卻默默忍受,也不避開。

旁人看了對他說:「你為甚麼不躲開,只是站在那裏挨打,一直被打到頭破血流?」

愚人回答:「像他這種人,傲慢無禮、四肢發達卻沒有智慧,看我頭上沒有頭髮,就以為是石頭,拿梨來打我,所以我的頭才被打破了。」

聽的人又好氣又好笑地說:「是你自己愚癡!說甚麼那個人愚癡?你要是不蠢笨,能被他打到頭破血流,都不知逃避呀?」

「正確的認知和判斷,決定正確的行為」

故事中的愚人,為何不躲避被砸?蓋因他對自己的處境缺乏正確的認知,將遭遇的境況歸咎為他人的錯謬,沒有意識到自己可以採取行動避免傷害。

日常生活中,類似的「甩鍋」行徑比比皆是——考試不及格?怪老師出題太難;上班遲到?怪地鐵開得太慢;減肥失敗?怪美食的誘惑……

可見,正確的認知是多麼重要!如果認知存在問題,無論是順境或者違緣,都可能給我們引入煩惱業海中——順境會讓人得意忘形,逆境又會讓人一蹶不振。正如法量大和尚開示所言:「正確的認知和判斷,決定正確的行為;錯誤的認知和判斷,決定錯誤的行為。正確的思想和行動帶來幸福美好的心情;錯誤的思維與行為帶來痛苦憂惱的結果。」

當我們不再產生顛倒的認知,不再錯將「愚昧的忍受」誤解為「力量」,時時刻刻從檢點自身身心現象開始,於日常工作生活中善觀緣起,以「自護護他」的正念正知,培育明智敏銳的洞察力,以清明的理智與慈愛的情懷,保持正確的思維和抉擇,才能實現生命向上向善的改善,才能保持內心的寧靜與清醒、明智與勤勇,才能持久地、正確地熱愛自己與關懷他人。

圖片及資料來源:廣州六榕寺

佛教四大菩薩 他們的坐騎有甚麼意義?

佛教中的四大菩薩分別是:文殊菩薩、觀音菩薩、普賢菩薩、地藏菩薩。而這四尊菩薩的坐騎都是完全不一樣的,都有其象徵意義。

文殊菩薩的坐騎

《文殊般涅盤經》裏說:佛滅後四百五十年,文殊到雪山,為五百仙人宣揚法化。文殊菩薩的形象,一般是手持慧劍,騎乘獅子,比喻以智慧利劍斬斷煩惱,以獅吼威風震懾魔怨。文殊菩薩坐騎青獅有何含義呢?獅子是百獸之王,一切野獸都怕獅子,而所以文殊菩薩坐騎代表著無所畏。以此來形容諸佛菩薩說法無畏,能降伏一切邪魔外道。也用獅子吼喻佛教威神,發大音聲,震動世界。所以,文殊菩薩坐騎是獅子告訴我們,文殊菩薩的智慧是真正的大勇猛智,能斷諸無常。

普賢菩薩的坐騎

普賢菩薩的坐騎是靈牙仙的六牙白象。與騎乘獅子的文殊菩薩,同為毗盧遮那佛之脅士,合稱為華嚴三聖。普賢菩薩騎六牙白象,是表菩薩之大慈力。白色表清淨無染,白象代表願行殷深,辛勤不倦。在大威勢中,能夠清淨無染,這才是菩薩的行持。六牙,表示六波羅蜜──佈施、持戒、忍辱、精進、禪定、慧智。六牙白像是菩薩所化,以表威靈,象徵“願行廣大,功德圓滿”

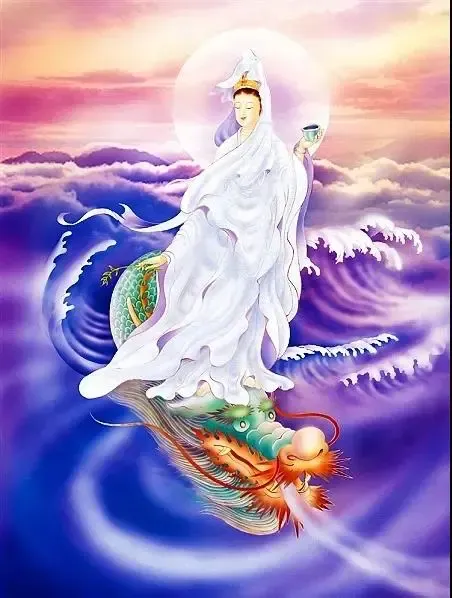

觀音菩薩坐騎

觀音菩薩坐騎的是金光仙的金毛犼,又名朝天吼。犼,俗稱為望天吼,朝天吼。傳說是龍王的兒子,有守望習慣。華表柱頂之蹬龍(即朝天吼)對天咆哮,被視為上傳天意,下達民情。

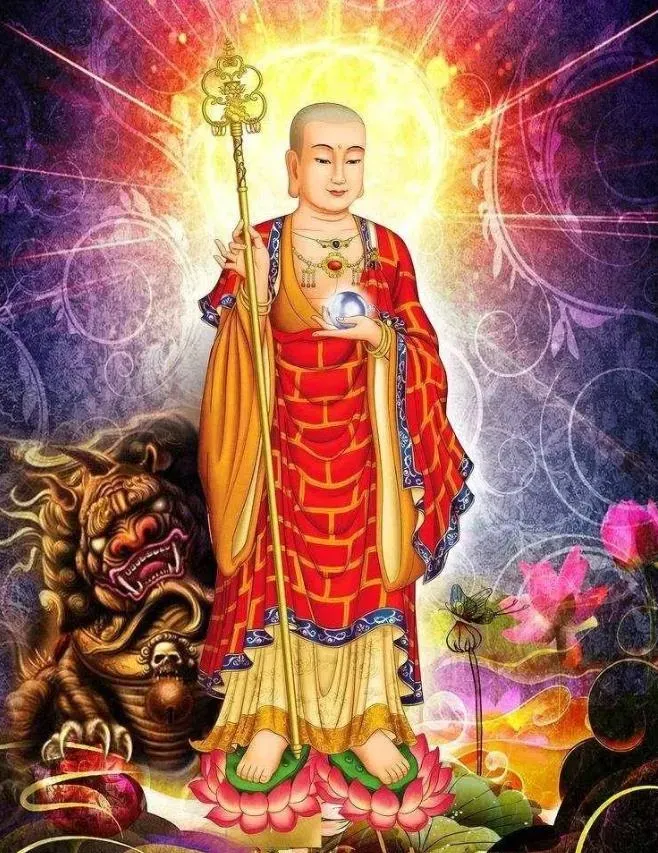

地藏菩薩坐騎

地藏菩薩的坐騎像一頭形似獅子的怪獸,名號曰:諦聽。金地藏卓錫九華,立志修行,因有諦聽晝夜相隨,處處逢凶化吉,終成佛法。佛教尊稱諦聽為神犬,後人緣其曉佛理,通人性,避邪惡,視為吉祥的象徵。從造型看諦聽,它的獨角是象徵著能接受宇宙之資訊,其二能起到護身保險之用,它的犬耳是聽宇宙之音訊、傳遞給信者分辨是非。它的龍身示為吉祥如意。它的虎頭表示智勇,有困難勇往直前,決不退讓。它的獅尾表示有耐性、有雄心,辦任何事堅持就是勝利。它的麒麟足視為四平八穩,與人為善、和睦相處、為善為寶。

圖片及資料來源:上海隆慶寺

食存五觀

佛教寺院的僧眾吃飯的地方,一般情況下稱為齋堂,而有些寺院卻稱為「五觀堂」,簡稱「觀堂」。僧眾吃飯,也稱「過堂」。

對於「過堂」一詞,大家可能從生活或者電視中瞭解過,指的是訴訟當事人到公堂上受審。但在佛門中,「過堂」就是「吃飯」,這是中國漢傳佛教叢林中特有的儀制,早、午齋兩次過堂,是將進食視為一種重要的修行方法,在僧團生活中佔有重要的地位,是佛教思想和禮儀的統一。

為什麼要稱五觀堂呢?因為出家人在吃飯的時候,要作五種觀想:

第一:計功多少,量彼來處——施主一粒米,大如須彌山,要思量每一粒糧食都來之不易,如果不好好修行,粒米難消;

第二:忖己德行,全缺應供——當自策自勵,不懈怠一日,不妄食一餐;

第三:防心離過,貪等為宗——對美食不起貪心,對劣食不生嗔心,以平等心待之。眾生的過患,以貪為根本,如果沒有貪心,則諸患不生,修行之人,常念心中過患,使其遠離過惡;

第四:正事良藥,為療形枯——飲食就如良藥一般,能治療身體饑渴的疾病。車子有油才能發動,身體也是如此,吃飯只是為了維持體力,用功辦道,不應在食物上起分別好惡之心;

第五:為成道業,應受此食——飲食可以營養身體,資益道業。要借假修真,少食容易饑餓,體衰力弱,難成道業;但是如果貪多,也容易產生各種疾病。所以必須飲食適量才能資身修道。

「五觀若明千金易化,三心未了滴水難消。」常存慚愧心,莫失正念,不說人我是非,散心雜話。思量食物的來之不易與眾生的苦痛艱辛,產生感恩心、慈悲心、出離心和菩提心。止語端坐、正念受食、威儀寂靜。用齋前後念誦《供養偈》與《結齋偈》,表示普同供養佛法僧三寶及法界有情,吃飯時應當提起正念,食存五觀。這就是在寺院用齋的禮儀。

「二時臨齋儀」

「二時臨齋儀」在佛門中俗稱「供養偈」和「結齋偈」,是出家人在早齋和午齋前必須念誦的偈咒。內容如下:

「供養清淨法身毗盧遮那佛,圓滿報身盧舍那佛,千百億化身釋迦牟尼佛,當來下生彌勒尊佛,極樂世界阿彌陀佛,十方三世一切諸佛,大智文殊師利菩薩,大行普賢菩薩,大悲觀世音菩薩,大願地藏王菩薩,諸尊菩薩摩訶薩,摩訶般若波羅蜜。

粥有十利,饒益行人。果報無邊,究竟常樂。(早齋念誦)

三德六味,供佛及僧,法界有情,普同供養,若飯食時,當願眾生,禪悅為食,法喜充滿。(午齋念誦)

法力不思議,慈悲無障礙,七粒遍十方,普施周沙界。唵,度利益莎訶。(七遍早齋出生用此偈咒)

大鵬金翅鳥,曠野鬼神眾,羅刹鬼子母,甘露悉充滿。唵,穆帝莎訶。(七遍午齋出生用此偈咒)

汝等鬼神眾,我今施汝供,此食遍十方,一切鬼神供。唵,穆力陵莎訶。(侍者出生送食默念此偈咒)

薩多喃,三藐三菩陀,俱胝南,怛侄他,唵,折隸主隸,准提娑婆訶。所謂佈施者,必獲其利益,若為樂故施,後必得安樂。供佛(飯食)已訖,當願眾生,所作皆辦,具諸佛法。」

資料來源:廣州大佛寺

佛陀為何能以慈心對待想要傷害自己的提婆達多?

佛在王舍城時,告誡提婆達多說:「你不要對如來起禍害之心,這樣是自取損失,會遭遇不吉祥的事,自己承受痛苦。」比丘們說:「稀有,世尊!提婆達多對於如來您,經常生起惡心,世尊您卻長久地對他慈心憐憫,柔和地與他談話。」

佛說:「不但是今天這樣,過去也一樣。那時候,迦屍國的波羅柰城,有一個大龍王,名字叫瞻卜。他總是在適當的時候下雨,使莊稼得以成熟。每月的十四、十五兩天,他變化成人的樣子,受持五戒,並且佈施財物,聽聞佛法。

「當時從南天竺國來了個咒師,豎起箭持誦咒語,取走了瞻卜龍王。當時天神告訴迦屍國王說:『有個咒師把瞻卜龍王帶走了。』迦尸國王立即派出軍隊追趕咒師。那個婆羅門就又念咒,使得國王的軍隊都不能移動。迦尸國王拿出很多錢財給咒師,才贖回了龍王。

「婆羅門咒師第二次又來用咒要劫取龍王,龍王的眷屬們見狀便興雲降雨,雷電霹靂大作,想殺了婆羅門。龍王慈心對眾龍說:『不要害他性命,好好地勸慰他讓他明白事理,放他回去。』

「第三次咒師又來了,眾龍等想即刻殺了他,龍王就遮擋保護咒師,不讓眷屬殺了他,立即放他回去。

當時的龍王就是現在的我,當時的咒師就是現在的提婆達多。我作龍王的時候尚且能發慈心,多次救濟他,何況今天,怎會不慈心對他?」

圖片及資料來源:杭州靈隱寺

面對物欲 應無所住?

社交媒體上,總會呈現美好的事物,不斷展示著「你必須擁有」的美好生活;每個唯美的畫面似乎都在暗示:我們的生活需要更多的追逐,以致於讓人容易產生羨慕而又焦慮的情緒。但其實這背後,正藏著《金剛經》「應無所住而生其心」的古老解藥。

《六祖壇經》記載惠能悟道時說:「本來無一物,何處惹塵埃?」這句偈語不是要人捨棄所有,而是教我們看破「擁有」的幻象。凡所有相皆是虛妄,對一切物欲、一切事物不執著、不留戀,才能生出清淨心、菩提心。

「生其心」的積極性,體現在將消費轉化為覺知訓練。蘋果創辦人喬布斯常年穿黑色高領衫,卻打造出改變世界的高科技產品。真正的無住生心,不是拒絕物質,而是像耍太極般,在「需要」與「想要」間保持靈動的覺知。

將「正念消費」化為日常儀式,下次購物時,不妨試著觀察慾望升起的生理反應。購物前,先將商品放入虛擬購物籃,三天後若仍心心念念,再去結帳。這不是壓抑慾望,而是給覺性發芽的時間,便往往會發現多數衝動如朝露消散。

當我們學會在物質洪流中保持覺知的錨點,每個打開購物網站的瞬間,都能成為照見本心的禪堂。在娑婆中「心無所住」,也就不會輕易受到物欲、利益、得失、是非的影響,而迷失自己了。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。