恒常學習

四位高僧和母親的故事 (下)

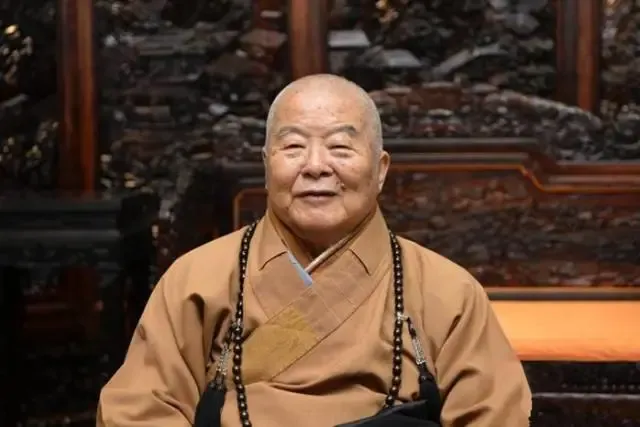

星雲大師先後在世界各地創建200餘所道場,並創辦美術館、圖書館、出版社、書局、中華學校、佛教叢林學院及大、中、小學等數十所。曾主編《人生》、《今日佛教》、《覺世》月刊等佛教刊物。為佛教在全世界弘化做出了巨大貢獻。

星雲大師垂淚憶母

憶及母親,大師說,她很偉大,是開通開明的人。

大師的母親長於貧困之家,不曾識字,但兒時卻受香火戲劇及古故事薰陶,通大體、識大義。雖不曾入學,卻對於成語詩詞也能運用自如。這在一件事上能看出來,大師赴台之後將母親接到臺灣靜養,老太太依然能精神矍鑠的為信徒們講「勸世文」:「有一個兒子在外經商,寫了一封家書給妻子,信中對妻子說:‘秋海棠身體保重,金和銀隨意花用,麒麟兒小心養育,老太婆不要管她。 』哪知這封信,作妻子的秋海棠沒有收到,反而給他的高堂老母收到,因此作媽媽的回了一封信給兒子:「秋海棠病在床上,金和銀已經花光,麒麟兒快見閻王,老人家越老越壯。」奉勸在家的信徒要謹奉孝道,好為人子。

大師的母親好為人解決紛爭,甚至有時能救人性命。1937年大師十歲,七七事變之後,中日戰爭爆發,國軍幾乎每天都到民宅裏搜尋壯丁。有一天,大師二舅父也被抓走了,大師母親就向當地的警察局申訴:「我兄弟上有老母,如果你抓走了他,一家孤兒寡母,無人維持生計,只有統統到你家去生活。」警察局長聞言,立刻放了二舅父。許多人以為大師母親有甚麼背景,紛紛朝她前面一跪,央求她搭救親人,後來有些人竟然也讓她救了出來。

遇到對方恩將仇報的情況,大師母親也總能本著不卑不亢的態度,大事化小,小事化無。大師回憶到,鄰居一位姓解的老先生在家裏被水桶絆了一跤摔死了,由於無錢辦理後事,全家坐困愁城,當時大師母親好心承諾為其購買棺木,立即搭船到城裏備辦所需,就在回程的船上,才聽說解家的兒子解仁保因為貪財,找了很多人將屍體抬到大師家裏,想要嫁禍于大師父親。大師母親立即退回壽衣、棺木,回到家中,見鄰人的屍體已腐爛發臭,血水都流了出來,大師父親隨後被巡捕逮往揚州收押了,但是大師母親仍然不慌不忙,一如平常般料理家務。當案子被送往蘇州高等法院時,因為解家無人敢出面,而大師母親在回答法官的問話時,不但簡明扼要,而且神態自若,所以當下就被宣判無罪。

數年之後,大師出家在焦山佛學院就讀,大師母親竟然不念舊惡,來信要大師為解仁保找一份工作。當時大師出家師父志開上人有感于大師母親寬大的胸襟,將解仁保找來,在寺院裏從事打雜的工作。這件事對大師影響很大,母親能擁有如此博大的胸懷,做兒子的自然不能再因小事斤斤計較。

大師1949年,組織僧侶救護隊在風雨飄搖中渡海赴台弘法,從此與母親被一道海峽切斷,久無音訊。直到1978年,在慈容法師等人幫助下,才又跟大師母親聯繫上。但是直到1989年大師才有機會在南京再次見到了母親。大師之後曾千方百計將老人家迎奉到日本、臺灣、美國等地會面、小住。每次大師問母親:「住得還習慣嗎?」大師母親總是說:「江都是家,臺灣是家,美國也是家……,到處都是我的家,我在自己的家裏,還有甚麼不習慣的?」再問她:「喜歡甚麼?」她回答:「不愛吃,不愛穿,就愛大家聚在一起。」

大師母親說喜歡聚在一起是有原因的,大師雖然能將母親接到身邊,但是因為長年在外弘法,做「空中飛人」,與母親自然是聚少離多。母親過世後,一次採訪中大師回憶道,「再次見到兒子,母親的心情很不平靜。她說她老了,她不要看世界了,只要看兒子就好了。就一直想念我啊,要我一直跟隨她啊。但是我不行,我有很多事啊,很多工啊,母親以外還有很多天下眾生 。」說到

這裏,已近百歲的大師已然垂淚。

拭去淚滴,大師繼續說道「母親是一個開通開明的人,終究她也能諒解。所以,後來她跟我到臺灣去的時候,在佛光山一個幾萬人的集會上,乾脆說:『我也沒有東西送你們各位,我就把兒子送給你們了! 』我只有跟她開玩笑說你已經把我送給人了,以後就不要想念我了來安慰她哩。」

大師母親西去之後,佛光山的徒眾們為表懷念,還成立了「老奶奶紀念館」。大師抱著樂觀其成的態度接受了。這是因為大師母親生前的言行完全符合佛光山「給人信心,給人歡喜,給人希望,給人方便」的精神。

資料來源:廣州光孝寺

四位高僧和母親的故事 (上)

近代高僧印光大師撰成《佛教以孝為本論》,標明佛教同樣以孝為本。其實在歷代高僧中,就算從世俗角度看,也有很多至孝之人,下面講述幾個故事,讓大家瞭解古今高僧孝行,學習並踐行孝道。

念佛度母——宗賾禪師

宋代長蘆宗賾禪師,湖北襄陽人,自幼喪父,他的母親陳氏,把他帶往舅父家中撫養。少年時代,讀誦儒書,博通世典。二十九歲,忽然覺悟人生的無常,立志修學佛法,禮長蘆秀禪師出家,參通玄理,深明宗要。想到母親養育的深恩,當圖報答,就迎接母親在寺內方丈東室,朝夕侍奉,除了供養豐富的物質外,更懇切地勸導母親念佛,修學淨土法門,過了七年,他的母親在念佛聲中,安詳生西。

禪師曾著勸孝文行世,共一百二十篇,前一百篇,說明物質的奉養,是世間的孝,後二十篇,說明勸父母修淨土,是出世間的孝,往生西方上品上生的果,當以孝養父母為先。(取材自淨土聖賢錄)

蓮池大師有言:「人子于父母,服勞奉養以安之,孝也;立身行道以顯之,大孝也;勸以念佛法門,俾得生淨土,大孝之大孝也。」據此而論,那麼像宗賾禪師的念佛度母,可說是「大孝之大孝」 的典型了。

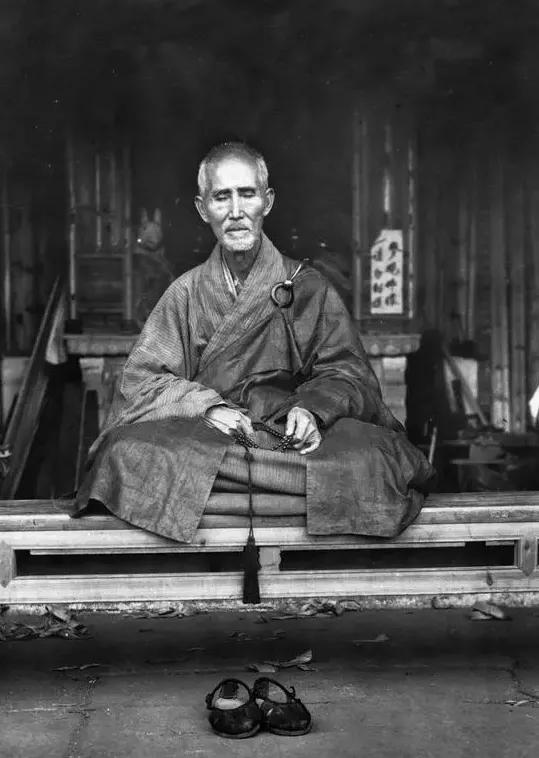

虛雲禪師苦行報母

虛雲老和尚父親玉曾任福建省泉州府知府之職,為官清廉,愛民如子。年逾四十,膝下依然無子。夫婦到城外觀音古寺求子。內心十分虔誠,回府之後,夫人果然懷孕了。待到十月期滿,老和尚父母同夢一位老者,長須青袍,頭頂觀音,跨虎而來。二人驚醒之後,胎兒便降生了,一看卻是一個肉團,老和尚母親當時便因為驚嚇而氣絕。父親便差人將血球丟到河裏。第二天,有賣藥翁經過河邊,見到血球,破開之後竟是嗷嗷待哺的嬰兒,即虛雲老和尚。一番打聽之後,又送回家。就這樣,老和尚並未見到其生母,是由繼母撫養成人的。

虛雲老和尚十九歲出家,勤修道業。常念及「我生不見母,母親因生我而死,大恩不能忘懷。」為了報答母親生育之恩,他一心發願朝拜五臺山禮文殊菩薩,以此功德,回向母親,希望母親早脫輪回。光緒八年(1882年)七月一日,老和尚自普陀法華庵起香,三步一拜,初開始時,有偏真、秋凝等四僧附香,渡海由寧波登陸,向北前進,過了蘇州、常州,天候漸冷,四位附香者先後退出。只有他他一個人堅持禮拜前進。老和尚經南京渡江到浦口,在獅子山寺掛單過年。過了春節,再由獅子山寺起香,經蘇北入河南,經嵩山少林寺、洛陽白馬寺,到了臘月,拜到黃河邊的鐵謝渡。渡過黃河,因為錯過宿店了機緣,在路邊一個茅棚中度夜。後半夜大雪紛飛,黎明後積雪已經盈尺,過往無人,他在茅棚中枯坐念佛,饑寒交迫,日復一日,到了第六日終至陷入昏迷狀態。後來得到一個叫「文吉」(實為文殊菩薩化身)的乞丐相救,得以繼續前進,拜到豫北懷慶府,在洪福寺掛單過年。正月初二再起香前進,拜到五月底終於拜到五臺山的顯通寺。自光緒八年七月由南普陀起香,到十年五月到顯通寺,途中足足跪拜了二十三個月。兩次凍臥冰雪中,感文殊菩薩化身為文吉乞者,兩度救他脫險,經歷兩年之多方才到達五台,達成了報母恩的夙願。

後來老和尚又念未見母親現身,不知是否離苦得樂,於是在阿育王寺拜釋迦舍利。每天禮懺若干拜,一心求見母親一面。隨後又在阿育王寺燃去指頭供佛,求見母親。結果一天在夢中見母現身。夢中有人對他說:「你求見你母親,這就是你的母親,要見快看。」老和尚抬頭一看,只見空中有一夫人,騎在龍身上,有很多龍神護佑,飄然上升而去。

虛雲老和尚為報母恩,苦行五台、燃指供佛,最後虔誠祈請,在夢中得以親見母親乘龍而去。老和尚行舉,雖非子風母旁之平常奉孝,卻以一個佛教徒獨有的方式,展現了可歌可泣、令人震撼的行孝之心。

本煥長老燃臂孝母

本煥長老一生跌宕,充滿傳奇色彩。法師曾刺舌根、手指血抄經,抄《楞嚴經》10卷,《地藏經》3卷,《普賢行願品》19卷,長達20萬字,古今罕見,足見長老願力之大。長老的另一為人所傳頌的故事是「燃臂孝母」。

1948年4月,春意正濃,正在上海普濟寺參修的本煥長老突然接到母親病重的消息。接到消息後,本煥長老顧不及悲傷,馬不停蹄的趕回湖北新洲,到離家最近的報恩寺掛單結夏安居。

在報恩寺掛單期間,本煥長老堅持每天清晨坐禪,早齋後步行15裏回家照料母親。晚上星夜趕回報恩寺研讀三藏,並日日施放焰口,以為母親祈福。在之後的5個月內,本煥長老只要在家,幾乎寸步不離的陪侍在老母身邊,端茶奉水,喂藥敬食,分分寸寸都照顧的體貼入微。

日日的對佛祈請,細緻的床邊照料,卻依然難敵業力現前的事實。母親臨終時,本煥長老將半寸的燈草三根紮在一起,蘸上香油,點著火放到胳膊上燃燒,以肉身供養諸佛菩薩,懺悔自己的業障,並將功德回向母靈,以此超度母親亡靈,報答慈母的養育之恩。母親在本煥長老虔敬的祈願中,安詳的往生了。母親西去後,本煥長老在母親墳前搭一靈台,雙膝跪在母親床前,日夜誦《地藏菩薩本願經》,連續守孝四十九日,為母親超度。本煥長老「燃臂孝母」的美名當時便遠播鄉里。

在後來的一次採訪中,本煥長老被問及為何選擇用這種方式為母親送終的。本老答道:「這個色殼子是父母生養的,在上面點燈供佛,就是要報答母親的養育之恩。」本老晚年每當捋起袖子,燃臂時留下的疤痕歷歷在目,不只前臂有大塊的疤痕,整個手臂上都還清晰的留著烈火燎烤過的印記。

當年,本煥長老初在高旻寺出家時,一次到武漢,返程時順道回家看望母親,母親對本煥長老說,你皈依了,不如大家都皈依,母親也皈依。本煥長老說,我過去是你的兒子,現在是佛子。母親看他出家意志堅定,也便默認了。

都言儒家講究孝道,以為棄家離去便是對父母的大不孝。其實不然,本老講到:「佛家不是不講孝,是講大孝。為國家眾生排憂解難,這是大孝;大孝中包括了孝順父母的小孝。釋迦牟尼佛教導我們要孝敬父母,他自己對父母也很孝順,成佛了還跑去看他媽媽。如果和尚不孝順父母,那是他不懂道理。我們是父母生養的,父母是我們的佛,沒有父母,我們怎麼成佛呢?佛家特別崇尚報四重恩:報國土恩、報眾生恩、報父母恩、報佛恩,父母恩德最大、最大、最大,父母的恩德難報。」

資料來源:廣州光孝寺

釋迦牟尼佛誕日 中國各地有甚麼習俗?

我今灌沐諸如來,淨智莊嚴功德聚。 五濁眾生令離垢,同證如來淨法身。《浴佛偈》

史書記載釋迦牟尼佛生於周昭王二十四年(西元前1027年),是迦毗羅衛國(今尼泊爾境內)王子。傳說降生時一手指天、一手指地,大地為之震動,九龍吐水為之沐浴。

在中國古代,朝廷和民間都會在四月初八舉行各種活動,當然各個時代內容不盡相同,比如明代朝廷起初賜群臣食「不落夾」(蒙古音譯),至嘉靖年間,改賜百官在午門食麥餅宴。清代廣州地區人們采面葒榔、搗百花葉做成餅,並在江上陳列龍舟,稱為「出水龍」。

各種記載都說到,四月初八這天,各地百戲畢集,四方來觀,到處人山人海,不僅滿足了人們精神的享受,還促進了商業貿易的發展。在古代民間還有一個非常有意思的習俗,人們平日誦一聲佛拈一顆豆,把拈過的豆都收藏好,等到四月初八就把攢的豆煮熟,在路上碰到人就送一顆,並請對方也念一聲佛。這個民俗認為,拈豆誦佛是結來生緣,這麼多相識和不相識的人,通過這個親切簡單的儀式,共同祈盼來生成為親人、朋友,真是非常浪漫的做法。現在世界各國各民族的佛教徒都有各式各樣不同的慶祝活動紀念佛陀誕辰,其中最廣為人知的就是「浴佛」。因此,佛誕日也被稱為「浴佛節」或者「灌佛節」。

在中國,信眾會到寺院,參與浴佛、獻花、獻果、供僧、供舍利等等節目。有些地方傳統會將佛像請到街上遊行,置於大象上,或以花車乘載。寺院會開放讓信徒進香、禮拜佛像、供養僧眾。華人地區,常會引入世間慶祝的習俗,如舞龍舞獅,張燈掛彩,甚至燃放炮竹。

吃欒茜餅 遊街慶祝 廣東沙溪

每年的農曆四月初八。沙溪鎮家家戶戶吃欒茜餅,然後到街上觀看萬眾參與的大型遊街慶祝活動。浴佛節巡遊日,象角、聖獅、龍聚環三個村出動10條大小金龍、銀龍和木龍,1只彩鳳、20頭醒獅、50個少女花籃。還有仙女散花、彩旗、鑼鼓等隊伍,共2000多人。這些民間藝術團隊,分成兩支隊伍遊街,在周圍幾個村地域活動,當地人把這種喜慶大遊行叫做「出高興」,歡迎來自遠近的客人欣賞、參與活動。

各石窟 寺院傳統文化展 甘肅天水

天水的佛事活動歷史悠久,尤以每年農曆四月初八日的「浴佛節」最為有名。這一天,麥積山石窟、甘穀大像山石窟、華蓋寺石窟、武山水簾洞石窟、木梯寺石窟、秦城區的南郭寺、北道區的淨土寺迎來成千上萬的遊人,組成了天水傳統廟會的一大人文景觀。各石窟、寺院在舉辦佛事活動的同時,還開展各種文藝娛樂活動,舉辦旅遊商品和書畫展銷等活動,豐富了節日的內容,既滿足了群眾的信仰需求,又引導人們接受傳統文化的薰陶和教育,在積極健康的氣氛中進行遊樂活動。

遍走間巷 募化人家 福建泉州

「此地古稱佛國,滿街都是聖人」,每逢浴佛節,泉州的寺僧們要於四月初一日遍走間巷,募化人家,名曰「洗太子」。至初八這一天要舉行「浴佛法會」,全寺僧侶和信眾們要用香湯為洗浴,作為佛誕生的紀念。是日,民間無子者,可用薄餅供九子母以乞子。

舞醉龍 · 澳門

在澳門,浴佛節又稱醉龍節,是澳門民間風俗節慶的重要節日之一。相傳數百年前廣東香山縣瘟疫肆虐,藥石無效,鄉民便攜著佛陀像,求助佛陀。途經河岸時,突現一條巨蛇,幸遇一位僧侶砍殺巨蛇成三段,然後拋掉河中。血染河水,及後鄉民喝過河水竟可除病去瘟,眾人皆認為是佛陀降龍化災,於是便創出舞醉龍來紀念此事。

遊園泛舟 載歌載舞 西藏

蒙古族、藏族地區以四月十五日為佛誕日,即佛成道日、佛涅槃日,故在這天舉行浴佛儀式。藏傳佛教同樣重視這一節日,稱為「四月法會」,一般活動要延續好幾天,包括誦經、跳欠(也稱為跳布紮、跳法王舞、跳神等)、到各個佛殿拜佛等,而潑水的習俗,僅在年輕的僧人之間進行。薩噶達瓦節,是藏傳佛教紀念佛陀釋迦牟尼誕生、圓寂、成佛的日子。每年藏曆四月十五日在雄偉的布達拉宮後面的龍王潭畔舉行。後逐漸演變成遊園和預祝農牧業豐收的群眾性節日。

屆時,拉薩市附近的藏族人民,朝拜過神佛後,紛紛來到依山傍水、風景秀麗的龍王潭畔。春夏之交,潭水清澈見底,微風輕拂,碧波粼粼的湖面上蕩漾著西藏特有的牛皮船。登上湖心亭閣,眺望青藏高原明珠——拉薩,別有情趣。湖邊樹蔭下、草坪上藏族同胞搭起五彩繽紛的帳篷,鋪上花氈,擺上煙酒茶糖,全家小憩。青年們聚在如茵的草地上,伴隨著悠揚的旋律,盡情地載歌載舞,為節日增添無窮樂趣。

跑馬山轉山禮佛 四川康定藏區

在四川省的康定藏區,浴佛節又稱轉山會,在每年農曆四月八日,舉行一年一度的轉山拜佛活動,祈禱神佛保佑人畜興旺、五穀豐登。傳說康定跑馬山頂的五色海中有九條龍吐水為佛陀沐浴,康定城區的居民要在這一天前往跑馬山轉山禮佛,經金剛寺、南無寺,最後沿子耳坡返回。在跑馬山坡草地搭起帳蓬,跑馬射箭、歌舞歡樂,同時交易物資。

久而久之,這個宗教節日和踏春等娛樂活動結合起來,形成了康定的特有節日。

南傳佛教的潑水節

南傳佛教也非常重視這一節日。傣族全民族信仰南傳佛教,過節時,他們無論男女老少,都在清晨到各個佛寺中敬佛、齋僧,舉行送舊迎新的儀式,行浴佛禮,給佛像灑清水「洗塵」。而後便開始互相潑水,嬉笑追逐,進行放高升、賽龍舟、趕擺、丟包等活動,這就是著名的傣族潑水節。浴佛是藉外在的佛來洗滌我們內在的塵垢,讓自性顯發,同證如來的清淨法身。除緬懷佛陀之外,就是要我們淨心,以浴佛的功德度脫七世父母及累劫怨親眷屬早離厄難,使法界六道眾生出離苦海。

舉行浴佛法會,來洗滌我們的心靈,提醒我們時時保有一顆清淨心,透過浴佛觀照自己內心是否清淨。

圖片及資料來源:杭州靈隱寺

佛誕與浴佛

媽媽扶著踮腳的孩童,指導孩子自行將木勺伸向銅鑄浴佛像,茉莉香湯從佛陀右肩滑落的瞬間,陽光穿透水珠折射出七彩光暈。這一刻既是對兩千五百多年前於藍毗尼園悉達多太子誕生的追憶,也是對「佛法如水,滌淨塵心」的當代實踐。

佛誕日(農曆四月初八)又稱浴佛節,其核心儀式「浴佛」源於《佛本行集經》記載的傳奇場景:太子誕生時,九龍自虛空吐水為其沐浴,象徵佛法將如清泉般洗滌世間煩惱。這份跨越時空的連結,不僅是對佛陀降世的紀念,更是一場透過象徵行動啟發內在覺醒的修行。

佛誕日的核心意義,非僅慶祝釋迦牟尼的誕生,而是重溫「眾生皆具佛性」的覺醒宣言。據《修行本起經》所說,摩耶夫人手扶無憂樹時,太子從右脅誕生,自行七步宣言:「天上天下,唯我獨尊。」此「我」非指個體,而是《涅槃經》所說「一切眾生悉有佛性」的本覺。信眾以香湯灌沐佛像時,口中誦念「我今灌沐諸如來,淨智莊嚴功德聚,五濁眾生令離垢,願證如來淨法身」,此偈語出自《浴佛功德經》,將外在的沐浴動作轉化為內在的淨化過程 —— 水流不僅洗去佛像塵埃,更比喻佛法智慧沖刷人心的貪瞋癡三毒。

浴佛儀式的香湯配方,也暗藏佛法。傳統以牛頭栴檀、沉香、多摩羅香等五種香料煎煮,對應「戒定慧解脫解脫知見」五分法身香。科學研究發現,檀香中的檀香醇成分能激活大腦前額葉,促進專注與平靜。這恰似《楞嚴經》「香嚴童子因香悟道」的現代註腳,證明浴佛既是宗教儀式,也是身心療癒的科學實踐。 雖然不少寺廟都會以清水或者香花水取替香湯,但我們都知道真正的浴佛不在於儀式規模,而在能否將佛誕日的感動化為日常善行,將「浴佛之水」化為實際的關懷行動。

當代社會對浴佛的詮釋,更展現佛法與時俱進的包容性。星雲大師曾指出,佛誕日與母親節結合的安排,巧妙將「佛陀慈母」的意象融入世俗孝道,使年輕一代在為母親慶祝時,自然接觸佛法慈悲精神。這種融合傳統與現代的智慧,猶如茶餐廳的「鴛鴦奶茶」—— 將中式茶與西式咖啡調和,創造出獨屬香港的文化滋味。而網絡時代興起的「雲端浴佛」,讓無法親臨寺廟的信眾能透過線上參與,恰似《楞嚴經》所說「性覺真空,性空真覺」,打破空間限制的共修,正體現「心淨則國土淨」的究竟義理。

從九龍吐水的神話到各大寺廟的浴佛盛況,這項傳承千年的儀式,始終在回答一個根本問題:如何讓佛法的清涼穿透時代的喧囂?答案或許藏在信眾合掌瞬間 —— 當清水觸及佛像的剎那,願力已從指尖流向心田,將對佛陀的禮敬,轉化為對眾生的悲憫。正如《仁王護國經》所言:「剎那生滅,念念不住」,浴佛的真正完成,不在四月初八的法會,而在日常中每個洗淨我執、利益他人的微小抉擇。

參考文獻

1. 《佛本行集經》(闍那崛多譯本)

2. 《浴佛功德經》(義淨譯本)

3. 《修行本起經》(竺大力譯本)

4. 《僧事百講》(星雲大師,佛光文化出版)

作者:甯瓏

香港中文大學佛學研究碩士畢業生。

緣份,就像種子要遇見陽光和水才能成長。每一種偶遇或許都不是巧合。既然我們有緣相聚、相識、相處或

求學,就不必執著這是因,還是果,只要活好自己每一刻,真誠對己對人,必是有智慧的人。

如何修習慈心?

慈心就是善意的培育,慈心超越一般人所說的「愛」的範疇。一般人所說的愛往往夾雜操控欲、支配欲或各種喜好執著,所以會因愛而帶來憂慮、傷感、怨恨等負面情緒。

「慈」的意思是將自己感受到的快樂送給別人,令大家快樂,也就是令大眾都能夠從我們的服務、工作和施予中得到快樂,這是施福、施惠心念的訓練。培養慈心,應該從我們自身開始。

只有你能友善地對待自己,否則很難友善地對待他人。慈心的長養,可以對治憤怒和憎恨。把慈心送給你憎恨的人,就是化解你的心結的最好方法。我提議大家可做一個「慈無量心運動」,令自己從狹小的心胸跳出來,轉而面向周圍的人和物,增加慈愛和關懷的心。對任何人都發放慈心,善待別人就是善待自己,幫助別人就是幫助自己。沒有我執,人就會變得平靜和喜悅。

《坐禪三昧經》說:「若初習行者,當教言慈及親愛。……若已習行,當教言慈及中人。……若久習行,當教言慈及怨憎。」這就是慈心禪的精要。至於如何修習「慈無量心」?我們首先可以找一個清靜的環境,讓自己平靜下來,專注於觀察自己的呼吸或聆聽聲音,逐漸讓身體放鬆。先感覺自己的存在,再感覺到親友的存在,感覺到不相關的人的存在,感覺到令你討厭的人存在。感受到自己的快樂,觀想自己的樂相,將慈心送給自己:願我幸福、安穩和快樂,願我沒有病苦、痛苦,願我遠離憎恨。瞭解瞋恨心和憤怒對自己的傷害,感受到寬恕可以對治瞋恨,感受到放下瞋恨心的喜悅。善待自己,善待別人;善待別人,善待自己。跟你的心做運動,培育自己的慈心,化瞋為慈,知足常樂。

將你的慈心擴展開去,令你的親友感受到你的慈心,令你的親友感受到化瞋為慈,知足常樂。將你的慈心擴展開去,令其他人都感受到你的慈心,令不相關的人都感受到化瞋為慈,知足常樂。將你的慈心擴展開去,令你討厭的人感受到你的慈心,令你討厭的人感受到化瞋為慈,知足常樂。如是者不斷重複……慈心禪是一種培育慈心的方法,我們可藉由在日常生活中隨時隨地散發慈心,練習更珍惜自己,以及周遭的眾生。慈心的積極語言,是「善待自己,善待別人。化瞋為慈,知足常樂。」我們在行住坐臥中,都可以念誦慈心禪誦句,「願您我再無怨敵,願您我放下自在,願您我慈悲滿載,願您我離苦得樂。」

在日常生活中修習慈心,會帶來平靜、喜悅與定力。對別人修習「慈心」,從眼前來看好像吃虧了,但如果把範圍放大來看,就會發現非但不吃虧,而且最終對自己或他人都是有益的。對人慈悲,就是讓別人有路走,同時也讓自己有出路。整個世界是一個生命共同體,讓別人過得快樂、自由、有希望,最終一定也會利益自己的。所以,慈心不僅能利益別人,也是為了保護自己。如果我們能常常生起慈心,對所有人都會有説明的。

人人都修習慈心,讓慈心變成習慣,那麼世界走向和平的一天亦不遠了。

資料來源:mind2spirit

_____________________________________________

作者:陳家寶醫生

私人執業婦產科專科醫生

於2011年取得香港大學哲學博士學位(香港大學佛學研究中心)。

在港大修讀時,曾任香港大學學生會佛學會第一屆主席。

修行在紅塵

常常聽人說,在家學佛困難,沒有適當的環境修行,其實在家學佛,也有愉快、 輕鬆、灑脫、自在的一面。佛教 的大家庭,由佛教七眾所組成, 比丘、比丘尼、式叉摩那、沙 彌、沙彌尼等五眾皆為出家眾, 其餘優婆塞與優婆夷二眾則屬在 家男女眾,又作居家、住家、在 家人,是指成家立業,過著家庭 生活,而自營生計的佛教徒。

在家而皈依佛教,俗稱居士。在佛教的歷史裹,最早皈依釋迦的是兩位優婆塞,多波薩和跋履迦, 他們是商旅,路經菩提樹下時向 岡」成道的佛陀供奉炒麵粉和蜜, 並皈依佛陀和佛法。在家修行的 歷程,就是皈依、受戒,和修學 定慧。

在家學佛的第一部曲,就 是要皈依三寶。皈依是「皈」投 「依」靠的意思,也含有救濟、 救護之義。三皈依是指歸投三 寶、依靠佛、法、僧三寶,藉著 三寶功德威力的加持、攝護,能止息無邊的生死苦輪,以及能遠 離一切怖畏,而得呵護、解脫一 切憂悲苦惱。《大乘義章》卷十 說:「歸投依伏,故曰歸依。歸 投之相,如子歸父;依伏之義, 如民依王,如怯依勇。」《成佛 之道》一書中說:「眾生從過去 到現在,從現在到未來,在一生 又一世的時間推移過程中,流轉 升沉於苦海中,極需依靠三寶的 舟航,才能到達彼岸。……故有 『皈依處處求,三寶最吉祥』之 謂。」一日不皈依,一日都是門 外漢,我在十三歲時皈依,到現 在還時刻感受到三寶加持的力 量,體會到皈依的好處。

以法為師,以戒為準則,在 家修行的第二部曲,就是受戒。 在家居士可以受五戒或八戒。 「戒」的意義,在於止惡行善, 藉著行為的規範,來修心,去除 習氣,和減少煩惱。受戒後,家 居生活一定有變化,這就是持戒 的好處了。在家居士亦可以受菩 薩戒,發菩提心,行菩薩行,就是菩薩了。

在家學佛的第三部曲,是修學定慧。很多人都說在家沒有時 間去禪修,其實行住坐臥都可以 修禪,生活的體驗和反省,就是 修慧,順境和逆境都是修行的好 機會呢。

佛經中有很多大菩薩,如 觀世音菩薩、文殊菩薩、普賢菩 薩、維摩居士等,都是現「在 家相」的,在家的好處是更接近 群眾,形象易於為大眾接受。不 過在複雜的社會環境下實踐佛 法,會面對不少困難,是「難行 道」,但對於學佛的人來說,正 是接受磨練的好機會呢!

作者:陳家寶醫生

私人執業婦產科專科醫生

於2011年取得香港大學哲學博士學位(香港大學佛學研究中心)。

在港大修讀時,曾任香港大學學生會佛學會第一屆主席。

資料來源:mind2spirit

聞思修中開智慧 能離煩惱得安樂

《法句經》是法救尊者集錄諸經中,佛陀所說的偈頌而成的經典,其行文平易簡潔,間雜巧妙譬喻,是佛道入門的指南。

《法句經》心意品心意品者,說意精神,雖空無形,造作無竭。意使作狗,難護難禁,慧正其本。其明乃大,輕躁難持,唯欲是從。制意為善,自調則寧,意微難見。

第一句講的是《心意品》的大意:人的意識精神雖然無可感的形相,但卻透過語言和行為而映現,其力用之不盡、取之不竭。本品將從心的隱微難見、難護難調入手,教示學人依戒定慧修學,使心調伏安樂。

人的意念,常常處於妄想紛飛的狀態,驅使我們四處闖蕩、任意西東。凡夫未經訓練的心啊,實在難以防護、難以禁制。若能有所警覺,依循佛法去修習止觀,依定發慧,終能調伏端正這難護難制的本心,以及身語行為,大大發揮明智的作用,終得離系縛、趣解脫。

凡夫的心,輕動浮躁、難以持守、難以駕馭,面對可意的“色聲香味觸”境界時,往往生起貪愛而想佔有支配;面對不可意的境界,又起瞋恨而抗拒排斥。即使沒有所對境,內心還是在思前想後、想東想西,片刻不得安靜。

學佛人深知,心居於主導地位,修道首要“制禦心意”,使其安定專注、柔和謙下,方為妥善,值得稱歎。自心得以調伏安定,再于聞思修中開發智慧,則能離煩惱而得寧靜安樂。

資料來源:上海玉佛禪寺

在生活中修行 在修行中生活

我們提倡生活禪,所要強調的就是在生活中修行,在修行中生活。這裏的修行當然不是僅僅局限於禪,也包括念佛、學教、觀心,總之是指佛教修行的一切法門。因為一切法門都離不開禪定,所以我們特別強調了「禪」。《瑜伽師地論》上列舉了種種禪,其中還有「辦事禪」。辦事禪的意思就很近似於我們提的生活禪,不過生活禪的含義更廣,它所要求的不僅是把禪落實到工作、辦事中,而且要將禪落實到生活的方方面面。

生活的天地是廣闊的,生活的內容是十分豐富的,有社會生活,有家庭生活,有道德生活,有情感生活,我們要讓這一切生活的領域裏都充滿禪的精神、禪的喜悅。那麼修學生活禪有哪些要點呢?

生活禪四大要點

修學生活禪有四個要點:將信仰落實於生活,將修行落實於當下,將佛法融化於世間,將個人融化於大眾。

第一點:將信仰落實於生活

這是說我們要把信仰的原則貫徹到日常生活中去。第一步要使信仰生活化。我們在日常生活中舉心動念、所作所為都要依據五戒、十善的原則,使我們的人格在信仰中、在生活中成為完整的人格,而不是分裂的人格。不能在寺院裏或打坐時是這樣,到生活當中又是另一個樣子,那我們永遠都不能與佛法相應。第二步是要以信仰化生活,我們要用信仰的原則、用佛法的精神去逐步提高生活的品質,改善生活的環境。這樣我們生活的品位就提升了。這當然包括物質方面的豐富,更重要的是使生活的內容、生活的品質趨於淨化,趨於完善,趨於崇高;要使那些低級庸俗的趣味、對感官享樂的貪求逐漸被滌除。由此我們就會有和樂的家庭生活,就會有完美高尚的社會生活,那我們就有可能逐步實現佛化家庭、佛化社會。

第二點:將修行落實於當下

我們修行要時刻不離當下一念。當下一念處理不好,一切都無從談起。《地藏經》上講閻浮提眾生「舉心動念,無不是罪,無不是業”,可見當下這一念事關重大,十法界的形成都是從這一念開始的。我們要讓自己的每一念都清清楚楚、明明白白,毫不含糊,在無明煩惱剛要萌動時就要用智慧的光芒照破它,不可隨它遷流。古德所說:“念起即覺,覺之即無」,就是覺照當下一念的方法。我們如果能把修行落實於當下,那麼我們就不必擔心到臘月三十會手忙腳亂,不必擔心最後一息不來時會前路茫茫。因為當下是一個永恆的概念,當下不等於是這一念,這一念過了,下一念還是當下,當下就作得主,時時處處就能作得主,這就是所謂「一念萬年,萬年一念」。能做到這一點,何愁生死不了,何愁煩惱不斷,何愁聖果不成呢? 所以各位包括我自己,都要用「把修行落實於當下」這樣一個高標準來勉勵自己,約束自己。照這樣去修,那我們一切時一切處都能修行,一切場合都能成為修行的道場,那就像佛典上說的「處處總成華藏界,個中無處不毗盧」。

第三點:將佛法融化於世間

釋迦牟尼佛應世說法是要教化世間、淨化世間,使這個有著缺陷和煩惱的世間變成美滿清淨的人間淨土。這是佛法住世的一個根本目標。離開了這個目標,佛法就將被束之高閣、毫無用處,佛經也就只是一種古董而已。晚近以來佛教界出現了一些脫離世間的傾向,佛教成了專為超度死人的儀式,佛教徒被人稱為「避世主義者」。太虛大師為此高揚人間佛教的思想,主張佛法要化導人間世、改善人間世。太虛大師的思想現在成了佛教的主流,我們都應該順應這一主流,以積極向上的態度去理解佛法、修行佛法,去建設這個世間,改善這個世間,並覺悟在這個世間。六祖慧能大師說得好:「佛法在世間,不離世間覺,離世覓菩提,恰如求兔角。」

第四點:將個人融化於大眾

佛法講緣起,就是說任何個人、任何事物都不能脫離各種條件而獨立存在,萬事萬物都是互相影響、互相關聯的。因此我們修行就不能離群索居、閉門造車,而應該將自己的修行與救度眾生緊密聯繫在一起,「不為自己求安樂,但願眾生得離苦」,與一切眾生同憂同樂。或者有人會問:這樣我自己還能得到利益嗎?當然能,而且還會得到大利益。因為菩薩就是在利他之中實現自利,在覺他之中完成自覺的。同時,我們能夠將個人融於大眾,我們的家庭生活、社會人際關係就會非常和諧,學佛的人也不會被誤解為逃避現實、消極厭世了。

上面的四點既是生活禪的要點,也是我們在生活中修行一切法門的要點。

生活禪宗旨:覺悟人生 奉獻人生

總起來講,這四點可以概括為我們提出的作為生活禪宗旨的那兩句話:覺悟人生,奉獻人生。我們覺得這八個字比較準確地概括了菩薩的根本精神,揭示了佛教在這個時代所擔當的使命。覺悟人生就是智慧的體現,奉獻人生就是慈悲的體現。我們既具有高度的智慧,又能有廣大的慈悲心,奉獻精神,那我們就能在當今時代把佛法的精神、佛法的形象很好地樹立起來。

如果我們每個佛教徒都能成為積極向上、積極奉獻的人,那我們在社會上就不會受到人家的譏嫌,就不會被說成是消極厭世。所以說,覺悟人生、奉獻人生這八個字看起來很平實,做起來卻非常不容易。我們拈出這八個字,一方面作為我們自己的座右銘,也希望認同生活禪的人都以此來勉勵自己、要求自己。

資料來源:廣州光孝寺