恒常學習

忍辱 不是忍氣吞聲

忍辱≠忍氣吞聲,很多人都搞不明白這一點。「辱」的字面意義是受到侮辱,但從佛法的角度上來說,「一切不如意就是辱,受一切痛苦就是辱」。所以,忍辱的含義並不是「忍受侮辱」那麼簡單,通過瞭解「忍辱」的實際意義,才能真正修習「忍辱」這一法門。

要談忍辱,我們需要先明確「辱」來自哪裏。最容易理解的「辱」,是來自其他有情的怨懟與傷害,也就是我們常說的「受到侮辱」。更進一步的「辱」,來自於我們當下所處的生命本身。我們所在的世界稱為娑婆世界,這個世界並非是圓滿的,而是有諸多煩惱,病苦、愛苦、離別苦……

隨著年歲漸長,我們對於「眾生皆苦」的感悟會越深,因為煩惱和痛苦的確是無處不在的,又因為人的貪欲、憎恨、愚癡,使我們常囿於苦惱中難以解脫,所以才會說「娑婆世界的眾生堪忍」,意思是我們所在世界的眾生安於忍受諸苦惱而不肯出離。佛教修行者的最終目的是了生死,成佛果。要達到此目的,就必須斷煩惱。如果修行者對於外來逆境不能忍受,就必然產生煩惱,這就沒有了生死、成佛果的希望。所以佛教提出「忍辱」,為的是幫助眾生從諸多煩惱中尋得解脫之道。

「忍辱」的根本含義是忍受各種侮辱惱害而不起嗔恨心,「不起嗔恨心」是忍辱與忍氣吞聲最根本的區別,前者是一種智慧,後者則是怯懦。「忍氣吞聲」更像是把遇到的糟心事打碎往肚子裏咽,怨氣在肚子裏「咆哮」,不斷折磨身心,只是不敢外露罷了。而懂得「忍辱」的生命猶如勁松,一切「不如意」如過眼雲煙,在風雨中能保持堅挺、不減其志。修習「忍辱」,是通過不斷覺察自我、磨煉自我,使自己面對一切不如意境時,能夠保持內心平靜、不起嗔恨之心。

修「忍辱」先覺察

面對不如意帶來的鬱悶、憤怒、痛苦等負面情緒時,「自我覺察」是一個可以讓我們快速冷靜、恢復理智的方法。通過觀察和思考自己的情緒、想法、行為,找到消極情緒的源頭,我們就能夠更加客觀地看待事物,也能理解種種「不可愛境」並非空穴來風。

緣起性空 不必執著

萬事萬物都是因緣會聚而有,自性本空,不可得。也就是說,我們所看到的、觸摸到的、感受到的一切,都是因緣和合而生,也必將隨著因緣散盡而滅,它們本身並無恒常自性,只是因緣和合所產生的假相而已。看清這一點,我們的空性智慧才能顯露,我們才能不執著於種種假像。生活中面臨的一切「辱」,不過是虛妄之相,不必執著。更進一步,可以把「辱」視為逆增上緣的修行機緣,難忍能忍,專注於從佛法中汲取智慧,才能有所成就,從種種「不如意」中出離。

資料來源:廣州光孝寺

逃避和出離有甚麼不同?

通常,初學佛的人,必須要有厭離心,才能夠真正體會到修行佛法的重要和必要。要厭離甚麼呢?是對於來自心理、生理、人際關係、自然環境的種種矛盾、摩擦,而引起的許多煩惱、痛苦。如果能夠轉變,那麼對這些現象的感受就不須厭離;無物可厭,也就無處可離了。所以,厭離是修習佛法的初步,就是知苦而求離苦的意思。

一般人總認為厭離人間的人際關係、生活環境,就是否定了人的價值和意義。其實恰好相反,正因為要提升人的價值和意義才要暫時厭離。就像商人出外經商,是為了賺錢養活眷屬,維持家計;孩子出外求學,是為了學到更多的知識和技能,以謀他日成家立業和自利利他。所以,佛法所講的厭離是修行的初步過程,而不是終究的目的。

逃避就不同了,逃避是不想負起應有的責任,不敢面對現實的生活,而抱著逃債,甚至於逃亡的心態遠離他所處的環境,這種人就像處於逃亡狀態的犯人一般,心裏經常充滿著恐懼、不自在、不安全,永遠承受著無處容身的心理壓力。這和修行正信的佛法以厭離煩惱的世間完全不同。若能厭離煩惱,他就能逐漸地離開煩惱,多離一分煩惱,便多得一分解脫和自在。自在的程度越深,煩惱也就越輕,最後便得究竟解脫。如果已得解脫,當然也就沒有厭離和不厭離的問題了。

逃避是不能解決問題的。逃避是知苦卻不敢面對苦,反而逃苦的意思;厭離是知苦、避苦因而學佛脫苦,乃是為了疏導問題。逃避既違背佛法所說的因果律,所以也不為佛法所許;厭離也不一定要離開人間,而是透過佛法的指導原則及其修行方式,提起對於世間現象的徹底認識。《中觀論頌》雲:“眾因緣生法,我說即是無。”首先是厭離世間,結果既已知道諸法空幻,也就不起煩惱和執著,也就不需要厭離。不過,僅僅通過知識的認同未必能夠離苦,所以要暫時離開世俗的環境,專門修持佛法的戒、定、慧三學,就比較容易達成離苦的目的了。因此,上上根器的人,一旦接觸佛法就能頓悟,悟後或以出家身,或仍以在家身於人間行化;一般根器的人,則以離俗出家最易得力。不過,出家是大丈夫事,並不是世間多數人可以做到的。因為第一、一般人不知厭離;第二、許多人雖知厭離卻無法厭離。

資料來源:廣州光孝寺

慧律法師:學佛並非都要出家

談到學佛,很多人就會想到出家,好多人都誤以為信仰佛教後一定得出家,因而裹足不前。出家是源自印度佛教的制度,我國社會因深受儒家思想影響,對此誤解極深。譬如:有時會聽人說起,如果每個人都學佛,則人類不就要滅種了。因為他認為學佛就是大家都去出家,沒有夫婦兒女,社會豈不就瓦解?這實在是一個很嚴重的誤會。

佛弟子可略分為出家弟子與在家弟子。出家、在家都可以學佛修行了脫生死,並非學佛的人一定都得出家,絕不會因大家學佛,就破壞了人類社會。不過,或許大家會問:既然在家、出家都可以修行了生死,又何必有出家制度的存在?這是因為要弘揚佛教、推動佛教,有賴一些專業人員。這些專業人員最好是出家人,他們沒有家庭負擔,又不用做其它種種工作,正好全心全意修行,努力弘法。佛教要在這個世間存在,一定要有這種人來推動,因而有了出家制度。

佛經中不勉強學佛者出家

佛經中雖然讚歎出家有不可思議的功德,可是不能出家的人,不必勉強;勉強出家有時如不能如法修持,那還不如在家比較好。出家的功德雖然殊勝,但稍不留神,墮落的更厲害。要能真切發心,認真修行;肯為佛教犧牲自己,努力弘揚佛法,才不愧於出家。

出家人是佛教中的核心分子,是推動佛教的主體。佛教的出家制度也就是擺脫世間塵累,而專心一意的為佛法努力。所以,古人說:「出家乃大丈夫之事,非王侯將相所能為」。有的人一學佛就想出家,以為學佛就非出家不可;這不但是自己誤解,也害別人不敢來學佛。其實,學佛應認識到出家的不易,先做一個良好的在家居士,為法修學,自利利他。如果真能發大心修出家行,獻身佛教,則這樣對自己與家人有所交待,對社會也不會發生不良影響。

資料來源:上海隆慶寺

佛教是主張苦行的宗教嗎?

當我們尚未解答這個問題之先,應該明白一下苦行兩字的定義。

一般所說的苦行,大抵是指以自苦為手段以解脫為目的而言。從原則上說,這個觀念並沒有錯,若從出發點上說,卻大有區別:有的是盲目的自苦,有的是有理 想的自苦,盲目的自苦,往往都是指的盲修瞎鍊,砂中榨油,既沒有理論的根據,也沒有一定的目的。有理想的自苦也有分別:一是迷信的,一是理性的;迷信的自苦是指以為持了牛戒吃草、持了狗戒吃屎、持了魚戒浸水,便可在死後生天。理性的自苦也分兩種,一是以合理的修持方法,尋求自我解脫,一是利用可資自我解脫的身心,協助他人(眾生)解脫。

除了理性的自苦,其餘均是外道的苦行。 近人有些認為佛教不主張苦行,認為佛教是主張苦樂中和的中道行者。當然,佛陀成佛,也是在他放棄了六年的苦行,把羸弱身體調養復原之後(增含增上品之 八)。不過我們必須明白:佛陀放棄的是盲目的苦行或是迷信的苦行,卻又強調理性的苦行。尋求自我解脫是小乘的苦行,協助他人(眾生)解脫是大乘的苦行。

因此,在長阿含經卷八中,有著這樣的敘述:

佛對尼俱陀梵志說:「汝所行者,皆為卑陋:離服裸形,以手障蔽.......或食牛糞,或食鹿糞,或食樹根枝葉果實......或有常舉手者,或不坐 床,或常蹲者......或有臥荊棘者......或有祼形臥牛糞上者,或一日三浴,或有一夜三浴,以無數眾苦,苦役此身!」像這樣的苦行,佛陀是極端反對的,因為那是除了自討苦吃就毫無意義,既不能修身養生,又不能修心入定,更談不上修行而利益他人。

資料提供:香港佛教聯合會

死亡與往生之別

秋蟬脫殼懸於枯枝,空殼隨風搖曳如告別的手勢,新生的蟬翼卻已振向更高處的陽光。這般景象暗合《中陰聞教得度經》的開示:「死亡非終點,實為中陰身飄蕩的渡口。」佛教所謂的「死亡」,是色身 (肉身) 如舊衣褪去;「往生」則是業風吹送下,心識如蒲公英尋覓下一片土壤。兩者之差,不在軀殼存滅,而在能否看穿生死帷幕後的覺性明光。

佛陀在《楞嚴經》點破關鍵:「一切眾生,從無始來生死相續,皆由不知常住真心。」死亡如同浪花碎散於礁岩,往生卻是海水再度凝聚成新波——看似形態更迭,實為同一心性的流轉。藏傳佛教唐卡繪製的「六道輪迴圖」中,閻魔手持業鏡映照眾生行跡,非為審判,而是揭示「往生何處非由神定,實乃自心業力牽引」。曾有婆羅門問佛:「人死後何存?」佛陀拾起陶罐摔碎,反問:「陶片歸於塵土,陶匠的手藝可曾消失?」

淨土宗將「往生」喻為蓮華化生,《阿彌陀經》說:「執持名號,一心不亂,其人臨命終時,即得往生阿彌陀佛極樂國土。」這不是逃避死亡,而是以佛號為舟,橫渡生死業海。日本茶道中的「殘月」茶碗,刻意保留燒製裂痕,恰似提醒:往生的淨土不在他方,而在破碎中看見圓滿的智慧。禪宗公案記載,臨濟義玄禪師示寂前忽揮杖大喝:「誰知吾正法眼藏,向這瞎驢邊滅卻!」語畢端坐而逝——死亡對他而言,不過是卸下渡船,登上彼岸。

現代人面對死亡,或恐懼如墜黑洞,或執著數位遺產永存雲端,皆因誤認「往生」為生命延續。佛教的「往生觀」卻如《法句經》偈頌:「如河漂草木,依流則東西;業力牽引故,眾生亦復然。」 加護病房中的念佛機,不是為延長心跳,而是以聲波震動喚醒昏沉心識;善終病房推廣的「正念呼吸」,正是將最後一息化為覺照的契機。

現代人面對死亡,或恐懼如墜黑洞,或執著數位遺產永存雲端,皆因誤認「往生」為生命延續。佛教的「往生觀」卻如《法句經》偈頌:「如河漂草木,依流則東西;業力牽引故,眾生亦復然。」 加護病房中的念佛機,不是為延長心跳,而是以聲波震動喚醒昏沉心識;善終病房推廣的「正念呼吸」,正是將最後一息化為覺照的契機。

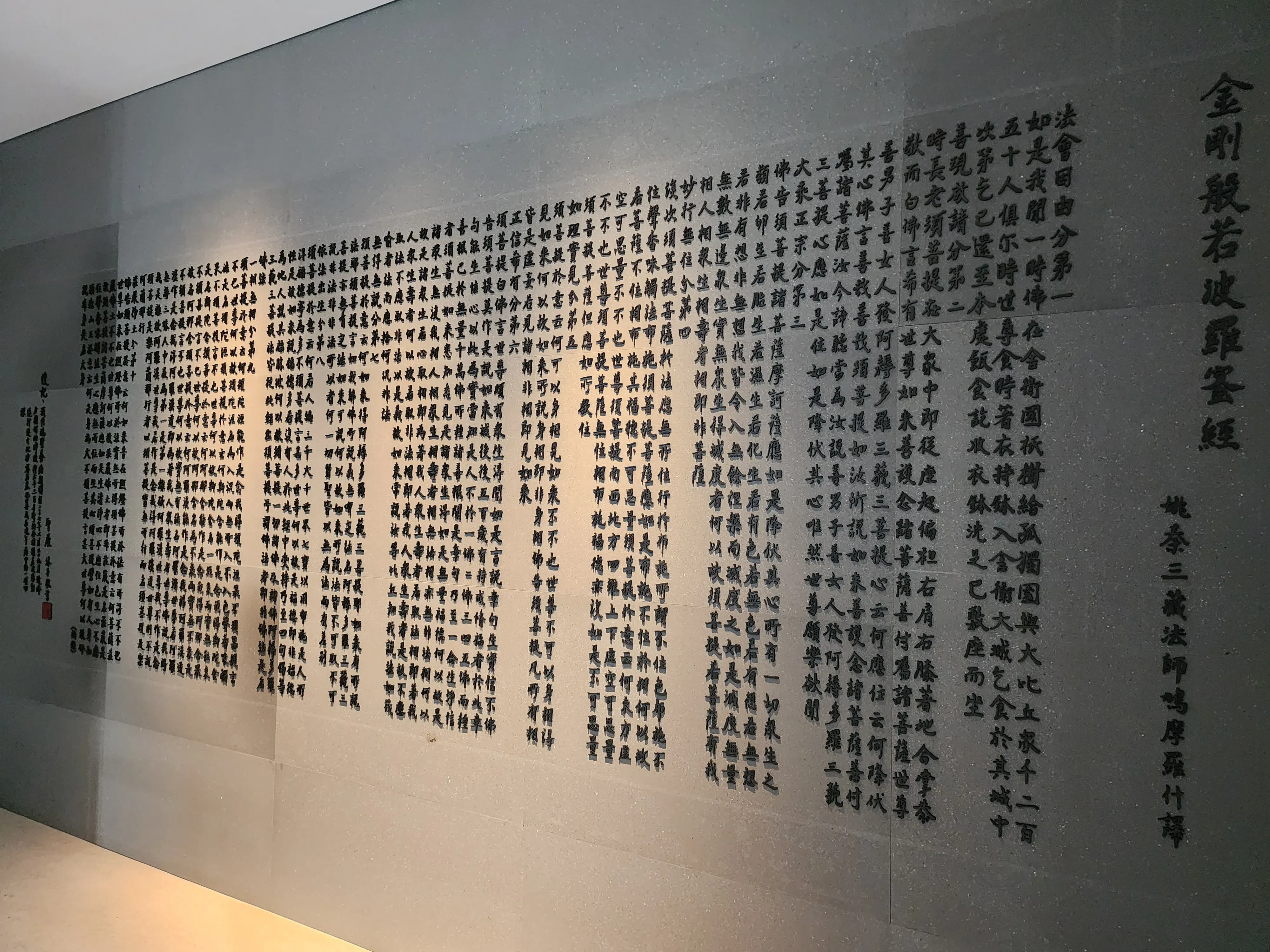

真正的「往生」不在他方淨土,而在穿透生死迷霧的當下。《金剛經》云:「過去心不可得,現在心不可得,未來心不可得。」當老僧於茶湯蒸氣中看見虹光,當癌末患者於疼痛中體悟無常,便是將死亡化為「往生」的證悟時刻。京都禪寺的枯山水,以白沙波紋喻生死海,石組如島嶼象徵涅槃——掃帚劃過沙痕的每一瞬,皆是舊死與新生的共舞。

西藏天葬臺上,禿鷲食盡血肉,喇嘛誦經聲中,亡者心識如鷹翼展向虛空。這殘酷而詩意的儀式,實踐著《西藏度亡經》的教誨:「識自心相,即見法身。」死亡不是終結,往生亦非新生,恰似浪歸大海時,方知自身本是水——那躍出浪尖的剎那,不過是認清本源的覺醒瞬間。

作者:寧瓏

香港中文大學佛學研究碩士畢業生。

緣份,就像種子要遇見陽光和水才能成長。每一種偶遇或許都不是巧合。既然我們有緣相聚、相識、相處或求學,就不必執著這是因,還是果,只要活好自己每一刻,真誠對己對人,必是有智慧的人。

超越嫉妒的「隨喜」

佛法中的「隨喜」是一種發自內心的慈悲與智慧,見到他人的善行或修行,由衷地發出讚嘆和歡喜。「隨喜功德」是普賢菩薩十大修行大願之一,見到他人累積功德,猶如是自己積德一般歡喜。《大智度論》裡甚至說:「隨喜者之功德,勝於行善者本人」,可見「隨喜」功德之無量。

日常生活中,我們也可以修行「隨喜」,用以對治嫉妒心。在充滿競爭的世界裡,我們很容易因為攀比,見到別人比自己成功或優勝,而心生不平,甚至因此貶低障礙他人。嫉妒心這種負面情緒,往往會為我們帶來痛苦;隨喜則正好相反,以一種純淨的心態,誠摯地祝福他人,把別人的快樂視為自己的快樂,其樂無窮。

在嫉妒心生起的時候,要學會轉念,換一個角度去看事情:對方的成功,是因為他的努力和因緣。我們要感謝別人為我們展示了一條值得學習的道路,也應該真誠祝福,並以此為榜樣。在這樣的思考中,嫉妒逐漸被轉化為隨喜。別人成功擁有了的東西,彷彿也是自己做到了一樣,毫不吝嗇地發出隨喜的讚嘆。

「真好啊!真替你感到開心!」把這句話掛在口上,學會肯定別人,也是對自身價值不亢不卑的一種肯定。當我們擁有廣闊的心胸,懂得時刻真誠地欣賞別人的能力,真心為他人的成就而喜悅的同時,那份善意自然會傳遞出去,接收者也會感受到支持與鼓勵。這是一種人際和諧的良性循環,能讓你在不知不覺中,生活在充滿善意的環境裡,每天也就能更輕易地快樂起來。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士生。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。

《心經》的21個「無」

晨鐘初響時,老僧的槌頭擊向銅鐘,鐘聲迴盪於山寺樑柱間,卻尋不著聲響的起點與盡處。這般情境,恰似《心經》中連綿的21個「無」字,每一聲「無」都如鐘鳴震碎執著的迷霧。從「無眼耳鼻舌身意」到「無無明亦無無明盡」,這串否定不是要摧毀世界,而是如《金剛經》所說「凡所有相皆是虛妄」,揭開覆蓋真相的帷幕。

佛陀在260字的經文中,以「無」為刀刃,逐層剖開眾生的認知框架。首斬六根門頭——眼耳鼻舌身意,非謂肉體感官不存在,而是破除「見聞覺知即真實」的錯覺,如同孩童以為海浪是實體,智者卻知那不過是水的起伏形態。再破十八界法,將「眼界乃至意識界」逐項解構,猶如拆解機械鐘錶的齒輪組件,讓人看清所謂「世界」不過是根塵識暫時和合的幻戲。

禪宗公案記載,有僧問黃檗禪師:「如何是佛?」禪師答:「即心是佛。」追問:「如何是心?」禪師卻喝:「佛尚不是心!」這般機鋒恰似《心經》的「無」字訣——先立後破,破後再破,直到無可破處方見真空妙有。當經文說「無苦集滅道」,不是否定四聖諦,而是超越相對概念的桎梏,如同《法華經》火宅喻中的長者,終要引孩子們離開對玩具屋的執著。

現代人常困於「有」的牢籠:手機通知的紅點必須消除,社群貼文的讚數必須累積等等⋯⋯《心經》的21個「無」,恰似給焦慮世代的一帖清涼散。程式設計師看著螢幕上流轉的0與1,忽然領悟「無受想行識」的深意——那些讓系統當機的漏洞,不過是執著「有」所生的幻影;地鐵車廂裡的人潮湧動,若能觀如「無色聲香味觸法」,擁擠便成流動的靜觀劇場。

《心經》最深的「無」落在「無智亦無得」,這不是否定修行,而是剝除「我證悟」「我解脫」的微細執取。如同頂尖舞者忘卻舞步方入化境,琴師指間流瀉天籟時已不知何者為譜。日本茶道「佗寂」美學中的裂紋陶碗,正實踐著這「無得」的智慧——缺損處恰是月光流入的孔隙。

老僧掃罷落葉,拾起一片枯葉示眾:「說是葉,早非春日青翠;說非葉,分明紋路猶存。」這正是《心經》21個「無」的真諦:說「無」時,春櫻照開秋楓照紅;說「有」時,萬象皆如朝露待晞。當都市人夜望霓虹燈海,若能於炫目流光中見「無無明盡」的空性,便知滿城燈火原是心光點點,生滅相續間,自有不隨明滅的覺性長明。

作者:甯瓏

香港中文大學佛學研究碩士畢業生。

緣份,就像種子要遇見陽光和水才能成長。每一種偶遇或許都不是巧合。既然我們有緣相聚、相識、相處或求學,就不必執著這是因,還是果,只要活好自己每一刻,真誠對己對人,必是有智慧的人。

怎樣轉「貪嗔癡」為「戒定慧」?

佛教是智信的宗教,不但講究慈悲,尤其重視般若智慧;唯有開發般若智慧,才能把「貪嗔癡」的煩惱轉為「戒定慧」的功德。因此,平常我們講學佛修行,主要的就是要「勤修戒定慧,息滅貪嗔癡」,也就是轉「貪嗔癡」為「戒定慧」。

貪瞋癡,稱為三毒,是說對一切順情的境界,生起貪得無厭的貪心;對一切違情的境界,生起忿怒憎恨的嗔心;對一切事理的法則,生起邪迷癡暗的癡心。這三毒是眾生心理上最嚴重的大病,它是障礙佛道的根本煩惱;它像魔王,惱害眾生的身心,毒害眾生出世的善根,它是眾生流轉生死的根本。因此,經典裏面講「心不迷不墮生死,意不煩不憂形質,愛不重不生娑婆,念不起不生業果」。可以說,凡夫眾生有很多的苦惱,都是因為貪瞋癡的煩惱所引起的。

三毒之中 瞋恚其咎最深

說起貪,我們可以看看這個世間眾生的形象,走在路上,明明是一個已經喝過的空汽水罐子,他也要踢一踢,看看裏面還有甚麼東西?有這麼一則笑話:嫁到都市為人媳婦的女兒,忽然聽說鄉下的老爸爸要來,為了表達孝心,就用罐子裝了很多老爸爸最喜歡吃的芝麻糖,隨他要吃多少就吃多少。

可是,當爸爸把手伸到罐子裏面,卻怎麼樣都拿不出來,女兒很著急,這樣拿,那樣拿,爸爸的手就是拿不出來。後來不得已,只好把罐子打破,一看,爸爸的手為甚麼拿不出來?原來,他抓了一大把糖,手裏面的糖太多了,拳頭太大,糖果罐子的瓶口太小,所以拿不出來。

這個笑話說明,貪心是人性的弱點,貪心就是我們的根本煩惱。

嗔心,也是煩惱的根本,更是修行的一大障礙,所謂「一念瞋心起,百萬障門開」,佛教把瞋心比作「火燒功德林」。

據說,有一個學道的人,每次打坐時,常有蝨子來咬他。後來他就和蝨子約法三章:「當我打坐,進入禪定的時候,你不可以咬我;等我出了定,我不修行的時候,你咬我,我會慈悲佈施一點血給你吸。」

大家說好了,彼此也就相安無事。後來,有一天,跑來一隻跳蚤,聞到這個學道者香醇的血,忍不住垂涎欲滴,準備好好飽餐一頓,蝨子趕忙出來制止:「跳蚤!你不可以隨便亂來,我跟這個修行人有約定,要等他出定以後,才能吃。」

跳蚤當然等不及,也不管甚麼約定,一口就咬下去。這個修道者正在禪定之中,忽然有個東西咬他,心想:「你這個蝨子不守信用。」一氣之下,就把衣服脫下來,付之一炬,於是不管跳蚤也好,蝨子也罷,統統同歸於盡。而這個修道者因為生起了瞋恨心,道業也成就不了,正是「佛前多劫修供養,所積廣大福德緣,一念瞋心才生起,盡焚彼福成灰燼」。因為一念瞋,因此毀了自己。

唐朝時,權傾朝野的太監魚朝恩,有一天去問藥山禪師:「禪師!請問你,〈普門品〉說『假使黑風吹其船舫,漂墮羅刹鬼國』,甚麼叫做黑風?」黑風就是指煩惱、瞋恨的意思。

藥山禪師聽了這話,並不正面回答他,只是對著他說:「魚朝恩!你這個太監,你問這個問題做甚麼?」

魚朝恩當時是朝中不可一世的重要人物,甚至連皇帝也要聽他的話。不意藥山禪師竟這麼回答他,生氣是可想而知,因此隨即面露憤怒的樣子。

這時藥山禪師哈哈一笑,他說:「這就是黑風吹其船舫,漂墮羅刹鬼國。」

貪瞋癡就像盜賊一樣,日夜盤據在我們的心上,竊取我們的功德法財,障蔽我們的真如佛性,如果我們不轉「貪瞋癡」為「戒定慧」,我們就永遠受貪瞋癡的煩惱束縛。在三毒之中,瞋恚其咎最深,因此,佛教裏面有一首偈語說:「面上無瞋是供養,口中無瞋出妙香,心中無瞋無價寶,不斷不滅是真常。」

假如我們是經常為貪瞋癡所苦惱的人,不妨接受六祖惠能大師的指導;只要我們能開發人人本具的般若智慧,打破五蘊煩惱塵勞,就能把貪瞋癡煩惱轉成戒定慧,那麼我們的生活自然會有另一番妙味了。

資料來源:廣州市大佛寺