恒常學習

龍樹菩薩的中觀思想

中觀,是指古印度龍樹菩薩依據《般若經》『緣起性空』的觀念而造《中論》,所提倡的一種脫離執着、不偏不倚的理論和觀察方法。

思想淵源 論典勃興

在西元二、三世紀間,正當大乘經典逐漸面世的時候,有學問的論師輩出,他們不僅大量注釋經典,還不斷撰述內容獨立、組織嚴密的論著。經過龍樹,以致後來的世親等論師二、三百年的努力,終於把大乘佛教推展至有組織、有體系的成熟階段。

龍樹提倡

龍樹菩薩(約一五零--二五零)出生於南印度的婆羅門家庭,自小便精通一切外道的典籍,後來皈依佛教,出家作比丘。他先學習小乘,其後再轉學大乘。他不但窮究當時的佛典,並且能夠融滙貫通,樹立了大乘佛教的思想體系。

他的著作很多,又極為龐雜,但最主要的,是思想源自《般若經》的中觀論。不過,《般若經》着重實踐,而龍樹卻進而把它建立為一個完善的理論體系。

思想概要 中道思想

緣起,是顯示事物的相對性和互相依存的關係。一切事物根本是『空』的、『無自性』的;我們所經驗到的,只不過是因、緣和合的體吧了!如果能夠以這種既不把萬物執為實有;也不執為虛無的態 度去認識事物,便是掌握了不偏不倚的中道思想,可以從而獲得真實智慧,達至解脫的境界。

雙遣二邊

為了破徐我們的執着,龍樹把當時的小乘佛教、乃至其他宗教的謬誤,歸納成生滅、常斷、一異和來出八項而力加破斥。我們觀察宇宙萬有的時候,必然會運用這八項相對的觀念去理解事物,因而有常人的我執、外道的常見、斷見和小乘學人的法執生起。然而,通過緣起的觀點, 一切事物都是沒『自性』的;我們所經驗到的,只可以稱為『假有』。因為必須先前沒有,現在卻出現,才可以名為『生』;先前有,現在卻壞滅,才可以名為滅。 萬物既然都是沒有實體的,又怎會有實的『生』、實的『滅』呢?這稱為「不生不滅」。其次,永恒不變,才可以名為『常』;現在存在,而將來郤消失,才可以名 為『斷』。物由於受著構成它的各種條件所限制,條件改變,它亦隨著變化,因此『不常』;既然沒有實的自體,便沒有甚麼可以消失,名為『不斷』。經驗告訴我 們,穀粒和它的芽並不是同一樣東西,可見因和果決不相同,名為『不一』;穀芽必須從穀粒中長出來,可見兩者並不是截然不同的,因此名為『不異』。眾緣具備 了,穀粒便會萌發,決不是先前已經有了穀芽,在才長出來的,名為『不來』;芽從穀裏長出來,並不像蛇離開它的洞穴那樣毫無關係,名為『不出』。

上述的『八不』,並非否定物的存在,只是通過否定的方式,去破除我們的執著,顯出緣起的真義。當然,我們的謬誤也不僅限於這八項,龍樹只不過列舉出存在、時間、空間和活動四個最根本的範疇來討論吧了﹗

折衷二諦

龍樹承認佛陀為了適應我們的需要,分別用世俗諦和勝義諦來說法,但他更進一步指出,這二諦並不是截然不同的。世俗諦所說的宇宙萬有,自性是空的,名為『真空』;勝義諦所說的空 ,也不是離開這個世界而存在的,名為『妙有』,這便是『不壞諸法而說真際』、『不動真際而立法』的道理了。然而凡夫卻把『妙有』執着以為真實;小乘的信徒又往往把 『真空』誤解為徹底地否定一切。其實『真空妙有』的境界並不是憑着語言、概念的束縳,真實智慧生起的時候,便可以證悟這種境界而轉迷成悟了。

教派流傳 學派成立

龍樹的中觀思想,由他的弟子提婆繼承,並且發揚光大。到了西元六世紀初期,有佛護和清辨兩位論師為《中論》造注釋,形成了『中觀學派』,由於他們宣揚一切皆空的思想 ,因此又稱為『空宗』。這一個學派曾經一度和瑜伽行派抗衡;七、八世紀之間,兩派又有了交互流通的趨勢,終於形成了『中觀瑜伽派』,和密宗同時流傳,直至印度佛教的滅亡為止。

影響中國

在我國方面,這派的學說在南北朝時,由鳩摩羅什開始有系統地介紹到中國,發生了極大的影響,如隋、唐時的三論宗、天台宗、華嚴宗及禪宗等各大宗派 ,都以龍樹菩薩和他的論著作為立宗的重要依據。此外,中觀的學說很全面地介紹到我國的西藏地區,成為西藏佛學思想的正宗。

資料來源:香港佛教聯合會

淨慧長老:把握生命的當下

有病就有苦,沒有病也有苦,整個人生被種種痛苦所煎熬。一期生命中的生、老、病、死四個階段本身就是苦;在整個生命流程中,環境的改變、人事的遷流、感情的變化、內在身心與外在環境的種種逼惱煎熬,這些都是痛苦,具體表現為八個方面,即生苦、老苦、病苦、死苦、求不得苦、怨憎會苦、愛別離苦、五陰熾盛苦。

不管是窮人還是富人,不管是老百姓還是王侯將相,一輩子都處在無限的渴求當中,現實與希望總是存在很大的差距,這就是求不得苦。人際交往中有種種好壞順逆的因緣,不想見到的人總是冤家路窄,處處都能碰到,這就是怨憎會苦。自己情投意合的人,自己的父母、兄弟、兒女等,希望能團聚,卻常常分離,分離時哭哭啼啼,滿懷惆悵,這就是愛別離苦。我們內在的身心有種種的因緣變化,所生存的環境同樣如此。春夏秋冬,暑往寒來,剛適應了春天的溫暖,炎熱的夏天又到了;秋高氣爽正是賞月吟花的季節,可惜寒冷的冬天又到了,一年四季的變化,使自己不斷地調整生活節奏,調整生活步伐。我們內在的身心感受到外在世界的生住異滅、刹那變化,影響到色受想行識五陰不斷地交替變化,常常處於一種焦慮之中,就像火在燃燒一樣,精神與物質的不停變化讓身心如同焦灼一般,這就是五陰熾盛苦。人生的現實無非就是這八苦交煎,總在逼惱著我們的生命,交替著使我們的生命受到熬煎。

佛陀說法歸納了世出世間的四條真理,那就是四諦法門。世間兩條真理就是有漏的苦果、苦因,叫苦集二諦;出世間的兩條真理就是無漏果、無漏因,叫滅道二諦。「苦集滅道」四聖諦是佛法的基礎,是佛法的支柱;大乘、小乘、如來禪、祖師禪、淨土法門、密宗法門,一切佛法都離不開四聖諦。世間的兩重因果中,苦是果,苦果從苦因而來,苦因就是集諦,由於業力所集而感受到這個苦果。出世間的兩重因果中,滅就是涅槃,是出世間的果,道就是八正道,是出世間的因,要得到涅槃的聖果,必須修出世的八聖道。佛陀用四聖諦提醒我們認識世間的苦果苦因,知道出世間的樂果樂因,瞭解了苦果就要斷掉苦因,這就叫知苦斷集;知道涅槃的清涼自在,就要勤修八正道,到達涅槃的彼岸,這就叫慕滅修道。

修行要抓住當下這一念

漸教與頓教的差別就在於漸教的修行有次第,知苦斷集、慕滅修道,一步步地走過來。頓教則在當下這一念中知苦斷集、慕滅修道,一念相應一步到位,這是大善根、大力量的人才能做得到的。過去的苦因感得現在的苦果,現在精進修道感得未來的涅槃聖果,要在當下這一念心當中圓滿實現。頓教的法門不問過去,也不問未來,過去未來都是影子,不必去追問它研究它,重要的是當下一念。我們當下就生活在八苦交煎中,與其慢吞吞地研究來研究去,不如一步就跨出這個苦海。禪宗要我們當機立斷,一步就跳出火坑,到達清涼的聖地。

修行要抓住當下這一念,三世因果在當下一念之中,十方諸佛也在當下一念之中,個人的前生後世同樣取決於當下這一念。我們生命的發展有四聖六凡十種選擇,這是生命發展的十個方向,也是現實生命的十種存在的狀態。我們現在身處在十法界中最關鍵的人法界,往上就是朝著聲聞、緣覺、菩薩、佛四聖法界提升,往下就是朝著天、人、阿修羅、餓鬼、畜生、地獄六凡法界墜落。我們未來發展的方向,取決於當下一念是怎樣面對自己生命的選擇,怎樣面對生命當下的取捨,這是我們人道眾生生命發展的兩極。

我們懂得了當下一念的重要性和決定性,就要緊緊抓住當下這一念,不要悠悠忽忽地對待自己的生命,不要漫不經心地對待自己的生命。生命的存在很脆弱,也很寶貴、很短暫,人生在世隨時都有可能失去生命,坐在家裏也不見得安全。許多失命因緣並不提前打招呼,就在刹那之間發生,坐在家裏也有天災人禍,一個活蹦亂跳的生命頃刻之間就有可能被掩沒在沙石巨浪之中。出門在外危險更大,開汽車、坐火車、乘飛機,甚至連步行都會遇到種種意外,在刹那之間可能發生生死兩重天的悲劇。

希望各位重視生命存在的這一刻,也許下一刻失命因緣就到了,我們就與這個世界告別了,與佛法告別了,與一切善法善友告別了,不知道下輩子有沒有因緣聽聞佛法,有沒有福德修行佛法。珍惜生命的當下,是修行路上一個嚴肅的問題。我們修行觀察呼吸,呼吸就是生命的當下,呼吸的存在是生命當下的具體表現;呼吸不存在了,生命也就不存在了。我們利用作為生命特徵的呼吸觀照生命,來覺知呼吸,是最容易把握的一種修行法門,也是最親切的一個法門。大家一定要在觀察呼吸上下功夫,用這一法敲開神秘之門,敲開解脫之門,敲開佛國之門。

圖片及資料來源:上海隆慶寺

在家女眾如何學佛?

在家修行的女眾在哪方面最難突破?該如何下功夫?慧律法師:女眾最難突破的就是感情,男女的感情,再來就是欲望。我們從出生以來,就一直在忙,忙到最後,我們的身體成熟了,她有繁衍後代的本能,她內心並不是想要做什麼事情,但是,無量劫來所帶來的就是欲望,因為有欲望才有生死輪迴嘛。

你這輩子來投胎轉世,就知道你的欲並沒有斷,你不是願力來的菩薩,你是欲望來輪迴的凡夫。所以,在家女眾最難斷的,就是感情和欲望,還有一點就是懷疑的心。女眾平常不相信別人,比如,她跟這個朋友相處得很好,也講得很坦誠,可是回過頭來,她有自己的看法,女眾不相信女眾,她寧可相信男眾,這個是很嚴重的問題。

再來,女眾她有更年期,月事停止後,荷爾蒙失調,她會莫名其妙的起恐慌,晚上睡不著覺,一件小事情她會大發雷霆,沒有事她就一定會搞成有事。女眾在四十五歲到五十五歲之間,有的人跡象不是很明顯,可是有的很嚴重,像神經質一樣的,老公並沒講什麼,她內心裡面就開始不滿;兒女沒有跟她頂嘴,她內心裡面開始起恐慌,她所想的東西都是負面的。所以,女眾想要度過這個難關,就必須要把身體照顧好,儘量不要用西藥,像消炎片、止痛劑、安眠藥等,否則到最後就會發瘋,你不要小看師父這樣的理論,這是很貼切的。

臺灣有一個女眾,五十幾歲,她突然告訴我說:「師父,我這幾年一直想去死,我莫名其妙的恐慌,莫名其妙的痛苦,莫名其妙的憂鬱,晚上怎麼也睡不著。」這個就是更年期,有的突得破,有的突不破的會去自殺。我所謂的四十五歲到五十五歲,只是講一個大概,並不是說一定,有的年齡層會更高,達到六十歲。因此,女眾最主要的,還是要把身體照顧好,儘量不要用西藥,同時,要聽經聞法,對於你的無量劫來的習氣,知道男女的感情太難突破,男女的欲望太難突破,你也知道不淨觀,你也知道人死後會發臭、會潰爛,也知道要送進火葬場,可是欲望來了,你拿它沒辦法的,為什麼?因為你現在還是凡夫。

所以,經典裡面講:「萬勿信汝意,汝意不可信」要到證阿羅漢果,才可以相信自己。在家居士你今天講得頭頭是道,都不是你的東西,因為你沒有三昧的功夫,你可以講遠離貪、嗔、癡,遠離殺、盜、淫,可是你就是會偷偷地去做這些事情,為什麼?那是無量劫來的習氣。男的也是一樣,好色,女的也是一樣,難以突破母女的感情、兒女的感情等種種的情感和欲望。

所以,一個女眾,該如何下功夫?

第一:平常就要聽經聞法,要做筆記,把生命投注在正法的正確觀念裡,聽法的時候做筆記,她的心就會集中在這個地方。

第二:每天要定功課,要念佛,要誦經。

第三:要遠離惡緣,女眾這輩子要走得沒有障礙,就一定要遠離惡緣,壞的朋友不能交,懈怠懶惰的朋友不能交,作奸犯科的朋友不能交,惡知見、邪見的朋友不能交,否則的話,你這輩子要順利地走完,會很困難,這中間的過程還會發生許多的問題。所以,女眾需要聽經聞法,有正確的智慧,身體要運動,要調節好,把你的心寄託在正法,推廣正法,那麼,這些男女的執著沒了,欲望也沒了,同時你又把身體搞得非常好,那你一輩子就會走得很充實、很通暢。

資料來源:峨眉山佛教

該為病者亡者誦什麼經?

生命無常,親友驟然離世,往往讓我們陷入無限的悲痛之中,此時的佛法,猶如暗夜中的明燈,不僅照亮亡者的前行之路,也能為生者帶來心靈的慰藉。《地藏菩薩本願經》明確開示:「一切眾生臨命終時,若得聞一佛名、一菩薩名,永不墮惡道。」

那麼,誦什麼經最為適宜?如果病者病重,或仍在搶救階段,此時誦念《藥師經》,持念「南無消災延壽藥師佛」,是最及時的靈性急救。藥師佛十二大願直指病苦,其琉璃光明能照護危厄中的神識,減輕恐懼、安定身心。經云:「眾病逼切...我之名號一經其耳,眾病悉除。」這並非取代醫療,而是以願力創造轉機。

佛家相信死亡並非生命的終結,中陰身階段的亡者,神識飄渺不定,尤其是七七四十九天內,生者若能透過誦經,將對亡者的愛和思念,轉化為具體的祝福,迴向功德,為他們種下解脫的善因,這也正是佛法教導的慈悲與智慧。

《地藏菩薩本願經》能幫助亡者消除業障,虔誠誦讀能依仗地藏菩薩「地獄不空,誓不成佛」的宏大願力,為其消除累世業障,超拔冤親債主牽纏,遠離三惡道之苦。而且生者誦讀此經,「七分功德,亡者獲一」,其餘六分生者自得,是冥陽兩利的殊勝法門。

《阿彌陀經》詳細描繪了西方極樂世界的莊嚴美好,經云:「若有善男子、善女人,聞說阿彌陀佛,執持名號……即得往生阿彌陀佛極樂國土。」誦經時可觀想阿彌陀佛放大光明,接引亡者往生淨土。或不斷虔誠念誦「南無阿彌陀佛」聖號,將功德迴向亡者,也是最直接幫助亡者離苦得樂的方法。

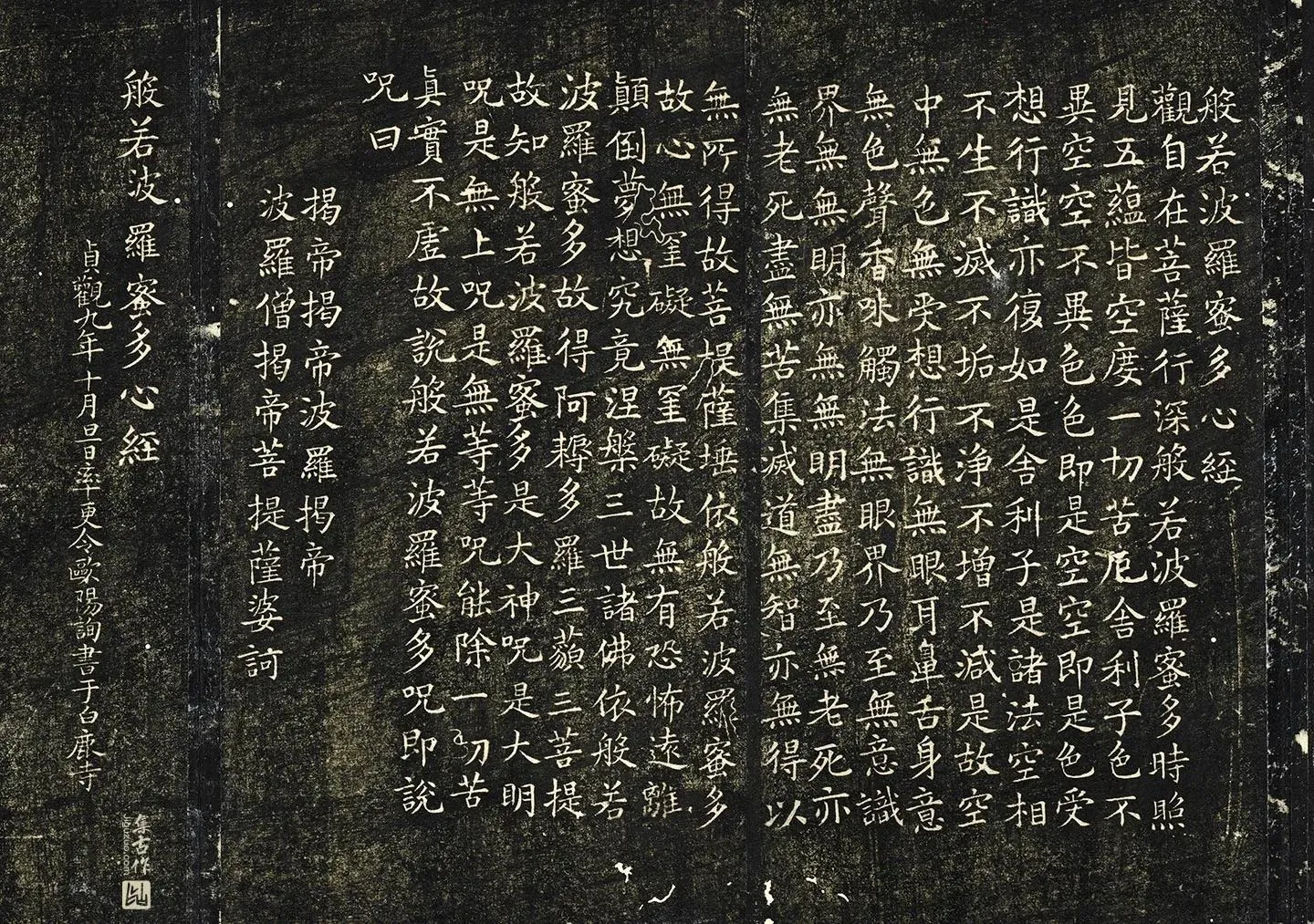

《心經》簡短精要,體現觀音菩薩的般若智慧,「照見五蘊皆空,度一切苦厄」,能助亡者心識聽聞般若空性,頓破對生命與世間的執著,心開意解,為往生善道或淨土種下最殊勝的智慧善因。即使日常,也可常誦。

《大悲咒》含攝觀音菩薩無量劫所修一切功德與願力,每一音聲,都能淨化亡者業障,安撫其飄忽神識,化險厄為光明。誠心持誦「南無觀世音菩薩」聖號,仰仗菩薩願力,直接接引亡者往生善道或佛國淨土,使其究竟離苦得樂,功德殊勝。

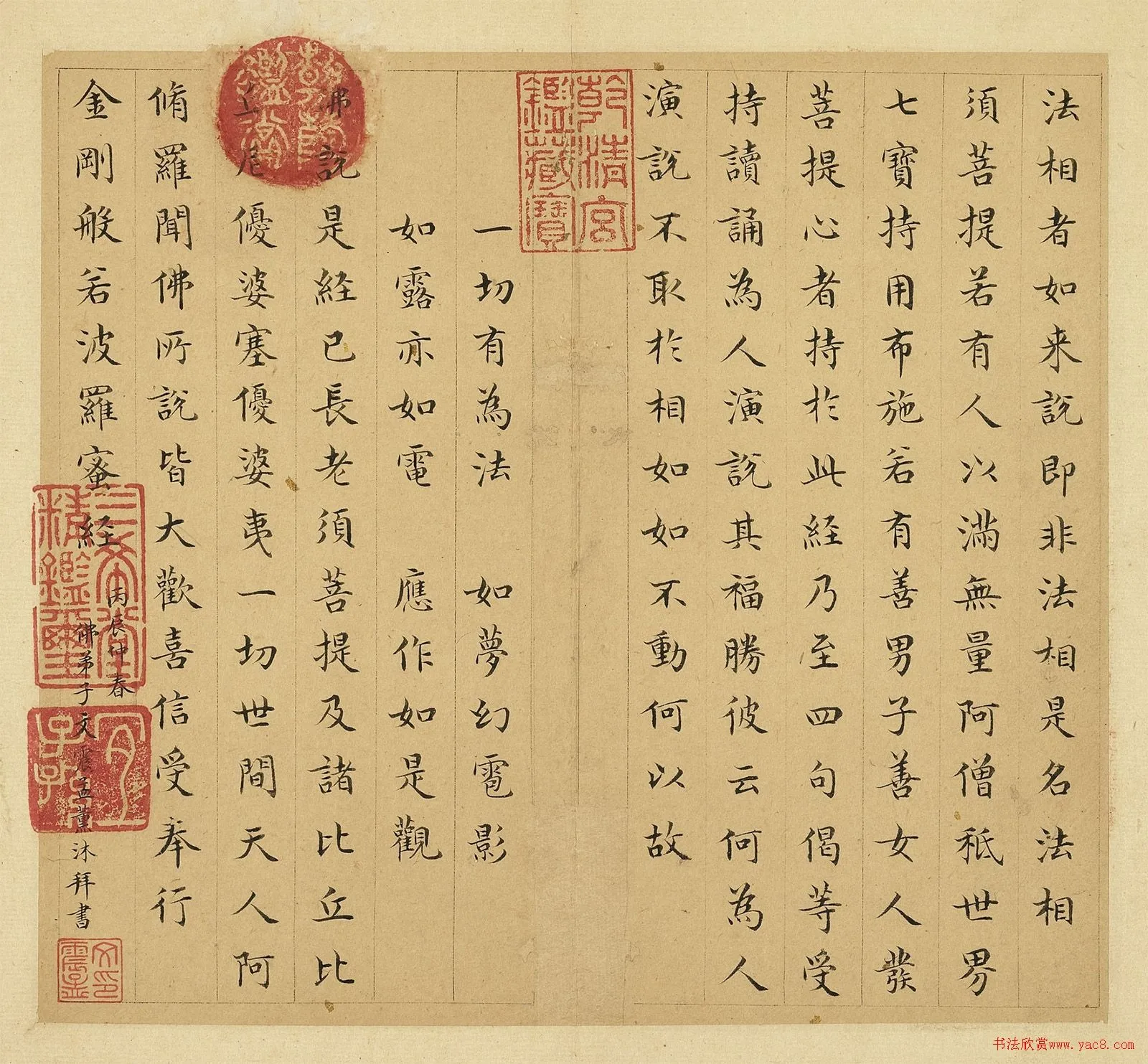

《金剛經》闡釋「緣起性空」的真理,幫助亡者看破對世間的執著。經云:「一切有為法,如夢幻泡影。」誦此經可讓亡者體悟生命實相,放下萬緣,自在解脫。其空性智慧,能斬斷煩惱根源,也是對亡者來世最上乘的祝福。

那麼,誦哪部經最好?貴在誠心。與其糾結於選擇,不如就從您最有感應的一部經、一尊佛菩薩聖號開始。誦經時,試著放下雜念,專注於經文的每一個字句,口讀耳聞,字字分明。誦畢,具體地迴向:「願以此功德,迴向給(親友名字),願您業障消除,離苦得樂,往生淨土。」

誦經,與其說是「超度亡魂」,不如說是將對親友的愛,昇華為最清淨的祝福。當我們專注誦經時,其實也同時在療癒自己的悲傷。透過經文,我們學會放下執著,了悟活著的人生智慧。

正如《華嚴經》所說:「譬如暗中寶,無燈不可見,佛法無人說,雖慧莫能了。」在生死交關的時刻,我們為親友點亮佛法明燈,這盞燈不僅照亮亡者的去路,也溫暖著生者的心。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。

大悲呪裏的 「娑婆訶」到底是甚麼意思?

大悲呪有十四個「娑婆訶」,每一個娑婆訶,都有六種意思:分別是「成就」、「吉祥」、「圓寂」、「息災」、「增益」、「無住」。

第一個意思是「成就」

你念這個呪,一切所求、所希望得事情,都會成就。不成就,就是你沒有誠心;你若有誠心,就會有成就。你對這個呪,裏面稍微有一點點不信心,將信將疑的,就不會成就;你必須要有真信心,就會有成就。

第二個意思是「吉祥」

你誦這個呪,一切不吉祥的事情都會吉祥,但是你也要真信心;你若沒有信心,也不會吉祥的。你誦呪的時候信不信,菩薩是知道的。啊!你有真信心;你有一半一半的信心;你有少一半的信心,多一半的不信心;菩薩都會知道的。你想得到這一種成就,就要有信心。你想吉祥,也必須要有信心。

第三個意思是「圓寂」

本來在比丘往生、涅槃的時候,都叫圓寂;但此處這個「圓寂」,並不是說死了。那若我念念這個呪就念死了,就「娑婆訶……娑婆訶……」,這個圓寂是「功無不圓」,你的功是圓滿的;「德無不寂」,德行也到極點,不是一般人可知道的,只有佛菩薩知道你的德行。

第四個意思是「息災」

災難休息了,就是沒有災難了。

第五個意思是「增益」

增加你的利益。你念「娑婆訶」,你的利益就增加了,就對你有特別的好處。

第六個意思是「無住」。《金剛經》上「應無所住而生其心」的那個「無住」,無所著住。甚麼叫無所著住?就是甚麼也不著住了,也就是怎樣都可以。

這是一種無為法,無為而無不為;無住也就是無為,無為也就是無住。可是無住身心,身心又要無住:不要住到煩惱的地方,不要住到無明的地方,不要住到貪心上。

不是住到嗔心上,不要住到癡心上,不要住到慢心上,不要住到疑心上。無住,就是叫你若是有這種心,就趕快把它降伏了。降伏了,就是無住。

圖片及資料來源:上海隆慶寺

生活不如意是業障嗎?

很多人在生活中遇到不如意,都會歸咎於業障。「真是業障!」是消極的訊息?是罵人的話語?還是自我認命的咒語?業障到底是什麼?業障真的存在嗎?業障又要如何消除?先聽聽以下的故事︰有一個商人,生了個不孝子。他不但不好好讀書,還誤交損友,天天在外遊蕩泡妞。父親在不得已之下,只好把他送到英國念書。到了英國,他依然故我,天天開著跑車到處花錢尋樂。不僅如此,他還威脅同行的姐姐,不可以告訴在馬來西亞的父母。

一直到父親生意失敗、經濟拮据,才讓兩個孩子輟學返鄉。可是,兒子已經染上毒癮,不但無法幫助父親的事業,還將父親僅存的一棟住處變賣。父親悲憂成疾,臨終前才說出了一件不為人知的事實︰父親原是一個富商的書記,卻與主人的妻室有染。有一次,他起了惡念,故意在富商返鄉的路途中製造意外,把主人害死了。富商的財產由妻子繼承,他如願以償,不久後就與富商的妻子遠走高飛,到外地另築愛巢。他們後來生下的,就是現在這個敗家子。兒子把父親的家產花得一乾二淨,就連父親往生後的棺材費都沒能力償還,母親也因癌症往生……可謂家破人亡。

另一個真實的故事︰有一個婦女初到巴西,就到醫院當義工,受訓3個月後被分發到沒人敢領職的單位——停屍間。她是一名虔誠的佛教徒。無論是慘死、枉死、意外死等等無人認領的亡者,都一面念佛,一面為亡者洗淨、穿衣……一做就是10年的義工。10年後,他先生就業的工廠關閉,兩夫妻就到都市另謀發展。夫妻倆一開始是當推銷員,不久後,友人請他們夫婦代理臺灣來的電腦零件。在他們認真經營下,生意逐漸上了軌道,幾年後還成了百萬富翁。這位佛友不因為飛黃騰達而忘記本分,繼續出錢出力為醫院、寺院、社會等謀福利。他們的善行,成為兒女的好榜樣,兒女們大學畢業後,不僅成為對社會有貢獻的人,也延續父母之善舉。

回到來看生活不如意的問題,問題到底出在哪裡?是心理障礙?是人際關係不協調?處理事情不夠圓融?或是事業婚姻不順利?這都需要自己一一認真思量,抽絲剝繭,才能一一解套。

「業障」一詞,以現代語來說,就等於是自己所作所為的結果。解鈴還須系鈴人,希望大家把自己所謂的「業障」一一攤開來,放大看清楚並分析。佛法是講無常的,一切唯心造,此心能造,此心能滅。

希望大家能明白因緣果報的法則,自創善因,自創善緣,自創善業。祈願大家能明心、慧解、勇力。用清淨的身、口、意,來締造自己的生命與未來。

資料來源:峨眉山佛教

佛教的天堂地獄觀 天堂不是終點|地獄不是死路

佛教信不信天堂與地獄?簡單來回答是「信」,還分得很仔細。但佛教的天堂地獄,不是二分法那麼簡單,不是指我們這一世的完結,只有去天堂,或是下地獄。佛教有輪迴的說法,我們的天堂地獄都是六道輪迴的一部分,只要眾生未跳出輪迴,理論上每個人都有機會去過天堂或地獄,回來再做人,來回地獄又折返人間。因為假設輪迴是無限的話,你在不同的地方,跳跳、上上、落落,中間你總有機會在六道內跳去不同的地方,所以我們說在輪迴裡,每一個地方都是苦的。唯有去了解究竟的佛法,才可以脫離輪迴。大部分人對天堂和地獄的認知,就是做善事就上天堂,壞事就落地獄,又是非常簡單的答案。

修五戒十善,積極行善只要你的福報夠多,你就有機會生天享福,但如果你犯了五逆十惡,即是超級大壞事,你就有機會落地獄受苦,不是說上了天堂就一世享福,落了地獄就永不翻身,其實我們上了天堂後,如果你的福報享完你也是會掉下來,如果你去到地獄,你的苦報受完,你也可以升班再上去,離開地獄。

佛教說的天堂,通常是會指天界,佛教的天界是分三界和二十八天,有一個欲界天,是比較接近人間的天界,有六層,再上就是色界天,有十八層,再上就是無色界天,有四層。大部分人去行善積德,就會去到欲界的六天,而去到色界或無色界,通常是禪定的高手,或是證到某個聖人的階位才可以上去。

而地獄種類,多到數不完。主要分為三大類,一個叫根本地獄,有八大熱地獄,八大寒地獄,有近邊地獄和孤獨地獄,地獄會根據你做的不同惡業輕重,受不同的果報,落到不同的地獄。不要以為會有鬼差把你拉到地獄,其實全部都是你的業力自作自受。

提到天堂就不可以不提淨土,淨土就不同我們輪迴裡面的天界,淨土是在輪迴以外,它是由佛的願力所建立,例如阿彌陀佛的西方極樂世界。淨土不是給你享福那麼簡單,淨土是一所大學,可以讓你繼續修行、繼續進修佛法的地方。去到極樂世界就好像進了一間名校,有佛菩薩親自去教你,讓你比較容易覺悟,最後可以跳出輪迴,證得解脫。

所以天堂地獄都不是我們這一生完結後的終極目標,佛教強調天堂不是永久的快樂,地獄不是永久的絕望,我們希望可以跳出輪迴,超越生死,證得解脫。所以做善事有善報,做壞事有惡報,天堂地獄都是你自己業力的反應,不要太執著於想去升天,也不用太怕落地獄。最重要是活好當下,努力修行,去決心離苦得樂。如果你有心學佛的話甚至可以發願去淨土,去大學進修再衝刺,而不是升天求單純地享受。

作者:Angus@我佛磁Bass

Angus,廣告/數碼/公關人,以「我佛磁Bass」在網上創作,分享「全修行兼職返工」的生活模式。過去十多年,一直學習不同的身心靈方法,近年皈依學佛,跟隨法師修心養性。深知「說道理易,學佛難」,希望打破深奧義理,以體驗和傳心為本,讓佛法走進生活。

近年積極於企業及社區機構,分享如何以正念呼吸契入佛法,推動身心平衡與壓力管理,幫助現代人找回內在平靜與力量。我相信,認真呼吸,好好觀心,能將善意帶到家庭、職場及社會。希望透過呼吸,讓更多人感受到佛法的溫度與力量。

華嚴經的集成

《華嚴經》的全名為《大方佛光大學佛教學系 郭朝順教授廣佛華嚴經》,一般稱《華嚴經》有三個版本,分為是晉譯的六十卷本,唐譯的八十卷本與四十卷本。

然而最後的四十卷本,其實內容只包含其他兩個版本中的〈入法界品〉的部分,因此大本的《華嚴經》還是以晉譯六十卷本及唐譯八十卷本為代表。

《華嚴經》很可能是由許多不同的經典集結而成,根據法藏的《華嚴經傳記》的記載,在晉譯《華嚴經》譯出前後,已有相當《華嚴經》中某些品的單行本經典在中土被譯出;依據現代文獻學者的考察,認為《華嚴經》很可能是在中亞的于闐被結集的。

《華嚴經》的最早原型可能是《兜沙經》,「兜沙」(梵文daśa)字義即是「十」。這部經展現十方佛土、十方佛的佛教宇宙觀,同時本經所提出來的只有名目而無內容的菩薩行的十種十法,在《華嚴經》即發展出具體的內容,而成為經中各種以十為名的品名,如〈十住〉、〈十行〉、〈十迴向〉、〈十地〉等等。

《兜沙經》的內容大致對應《華嚴經》的〈如來名號品〉、〈光明覺品〉,但簡略許多;本經的進一步擴大是《菩薩本業經》。《菩薩本業經》的內容,相當《華嚴經》的〈如來名號品〉、〈光明覺品〉、〈淨行品〉、〈十住品〉;本經與《兜沙經》也一樣都會強調說法的時間是如來初成正覺的時刻,因此將之視為同一主題的接續發展,是具合理性的推論。

除了以上經典外,還有相當《華嚴經》〈十地品〉、〈性起品〉、〈離世間品〉、〈入法界品〉、〈十定品〉(惟有八十卷本及藏譯本有之)的經典曾被譯出,但其內容與《華嚴經》有所出入,加以六十卷本與八十卷本也有品目的差別,由此可以推論,《華嚴經》確實由許多不同單行本的經典結集而成,是一部逐步被擴大建構而成的經典。

參考資料

1、〔東晉〕佛陀跋陀羅譯,《大方廣佛華嚴經》,《大正藏》第9冊。

2、〔唐〕實叉難陀譯,《大方廣佛華嚴經》,《大正藏》第10冊。

3、〔後漢〕支婁迦讖譯,《佛說兜沙經》,《大正藏》第10冊。

4、〔吳〕支謙譯,《佛說菩薩本業經》,《大正藏》第10冊。

5、〔唐〕法藏,《華嚴經傳記》,《大正藏》第51冊。

6、木村清孝,李惠英譯,《中國華嚴思想史》,台北:東大書局,1996。

7、郭朝順,《華嚴鏡映哲學——《華嚴經》覺悟經驗的詮釋與開展》,台北:新文豐出版公司,2023。

圖片及資料來源:佛光大學佛教學系 郭朝順教授