恒常学习

八正道是什么?

首先了解修道的目的,便是佛陀成道后,说法四十九年,都是为了令一切众生能脱离生死轮回,达至解脱,也就是要断除十二因缘中的无明和它所引生的贪、嗔、痴等烦恼。但众生的烦恼根深蒂固,决不是单凭理论所能断除的 ,必须配合实践,经过长期熏陶,才能变化气质,改造人格。修道的方法,不外戒、定、慧三学,具体的内容就是八正道。

八正道內容

第一、正见:对于佛陀所说的「因果」、「四谛」等教法,听闻之后,建立正确的知见,断除错误的见解。

有了正见,就不会颠倒真理,盲目地修行。

第二、正思维:我们听闻佛理后,经过自己深切的思考,进而立志求得解脱。

有了正思维不仅可以避免行为上的错误,同还可以推动下面所说的六种正道,所以它是「知」和「行」的关键所在。

第三、正语:说话要符合佛理,诚实可靠。不说谎,不造谣;不挑拨离间,不搬弄是非;不尖酸刻薄,不讥讽挖苦别人;不花言巧言,不说荒唐无耻的话。

有了正语,我们就可以成为一个言行一致,温柔和悦的人。

第四、正业:在行、住、坐、卧各方面,要依循佛理,合乎戒律。不杀生害命;不偷盗妄取。

有了正业,我们便可以把不良的习性,不良的行为改掉,成为一个人格完美,有益于社会的人。

第五、正命:「命」,是谋生的方法,正命即是从事正当的职业。我们的职业既要合乎社会的法律,又要合乎佛教的戒律,不为私利而去做杀、盗、淫、妄等罪恶行为。

有了正命,我们可以成为一个有道德、有正当职业的人。

第六、正精进:我们在修行上要时常策励自己止恶修善,绝不松懈、绝不停顿,所以正精进能贯彻其他七项正道。

有了正精进,我们可以可成为一个意志坚定,努力上进的人。

第七、正念:经常要紧记四谛等正见,不忘失,不颠倒。

有了正念,我们便可以去除无明,断除烦恼,成为一个能够抵抗物欲和邪恶引诱的人。

第八、正定:正确地修习禅定,内心要专注于思维四谛等道理。

有了正定,我们便能保持正念,从而引发佛说的种种功德。

修道的功德

八正道的内容,主要都是行为规范,我们只要通过八正道的修行,便可断除烦恼,获得解脱。我们如果把八正道运用到日常生活中,也同样能够促进人类的幸福。

数据源:香港佛教联合会

什么是「佛法」

「佛法」即是释迦牟尼佛所说之教法,包括各种教义及教义所表达之佛教。《成实论》卷一举出六种‘佛法’之同义语,称为佛法六名,即:

(一)善说,如实而说。

(二)现报,使人于现世得果报。

(三)无时,不待星宿吉凶而随时得修道。

(四)能将,以正行教化众生至菩提。

(五)来尝,应当自身证悟。

(六)智者自知,智慧者自能信解。

佛法的大用,可以从三方面来分析:自出娘胎,我们就要生活,虽然生命的长短,并不完全在我们掌握中,但我们却有权选择如何过活。佛教给人的印象是避世的,甚至是出世,其实释迦牟尼佛用其一生,作为写照,证明佛法如何活用在生活中。学佛的意义,就是如何活用佛法,拥抱生活,细味人生,培育正确的生活态度,佛教「生活的智慧」,就是佛法的现世价值了。佛法可以帮助你寻找人生存的意义、生命的价值和道德的提升。

学习佛法,可以令你找到生命的目的,这就是「生命的觉醒」。每一个人其实都明白到有「生」必有「死」,但对于死亡这问题,却是那么忌讳。学习佛法,可以令你用正确的态度来面对「死亡」,甚至可以帮助你认识「死亡」,而持续的修炼,则可以解决临终时的困境。「生死的解脱」,是佛法的另一大用,亦是宗教色彩最浓的一个环节。

作者:陈家宝医生

私人执业妇产科专科医生

于2011年取得香港大学哲学博士学位(香港大学佛学研究中心)。

在港大修读时,曾任香港大学学生会佛学会第一届主席。

数据源:mind2spirit

从人到成佛的道路

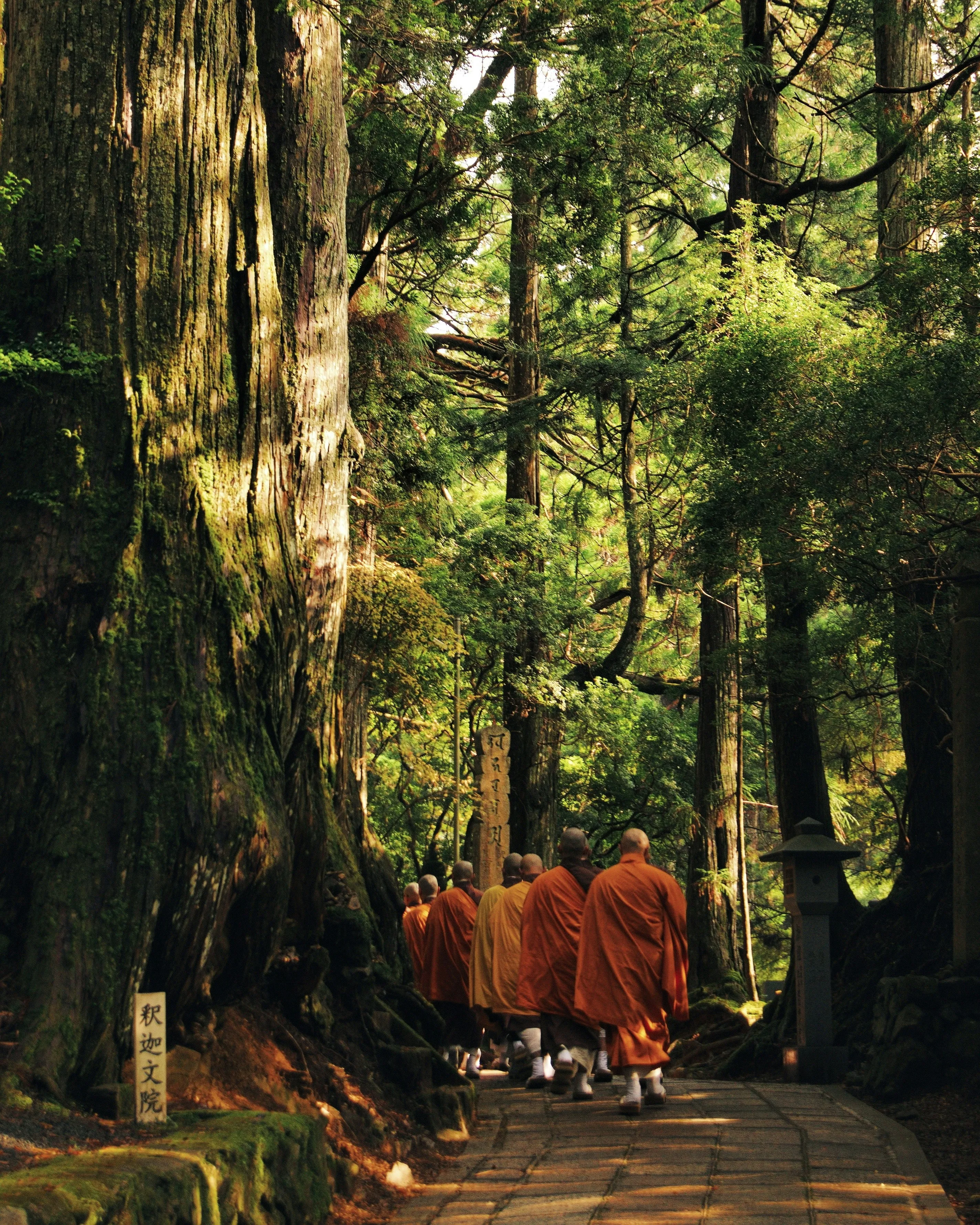

信佛、学佛、修佛到成佛,就是我们要走的道路,要先皈依,再受戒,跟着禅修,在人间行六道四摄,必定成佛。

作者:陈家宝医生

私人执业妇产科专科医生

于2011年取得香港大学哲学博士学位(香港大学佛学研究中心)。

在港大修读时,曾任香港大学学生会佛学会第一届主席。

数据源:mind2spirit

大乘佛教和小乘佛教有何区别?

「小乘」(Hīnayāna)原是大乘文献中的对称语,含有贬义,现代多用「声闻乘」「原始佛教」「部派佛教」或就学派名称称呼较为妥当。「大乘」(Mahāyāna)则指以菩萨道为核心、流行于东亚与藏地的佛法传统。两者同源于佛陀教说,目标皆是灭苦解脱,只是修行理想与方法各有侧重。

在目标上,大乘以成佛为终极追求,强调「自利利他」的菩萨愿行。相对地,部派传统多以证得阿罗汉果、出离生死为圆满。两者并非彼此否定,而是路线不同。大乘主张把个人解脱放在救度众生的广愿中完成,声闻乘则强调直入解脱,先断烦恼,证涅盘。

在教义上,大乘扩展了空与慈悲的维度,奠定人人可成佛的信念。部派佛教则以四圣谛、十二因缘和无我为核心,理路简洁严整,强调戒定慧三学的次第修持。

在修行方法上,大乘重视发愿与回向,持名念佛、诵经、禅观、布施与持戒并进,讲究「以愿导行」。部派传统则突出四念处、四禅八定等观修技术,以次第地观身受心法无常苦无我,建立稳固的解脱之见。

两者差别于侧重点不同,大乘把慈悲与智慧紧密绑在一起,要求「以般若导慈悲」,声闻乘则以智慧先行,断惑证真,再行饶益。若以运动比喻,前者像长程耐力赛,讲求愿景与队形,后者如专项技术课,锻炼精准与稳定。

参考文献

1. 释印顺《成佛之道》,正闻出版社

作者:宁珑

香港中文大学佛学研究硕士。

缘份,就像种子要遇见阳光和水才能成长。每一种偶遇或许都不是巧合。既然我们有缘相聚、相识、相处或求学,就不必执着这是因,还是果,只要活好自己每一刻,真诚对己对人,必是有智慧的人。

人生佛教 人间佛教与人间净土

人生佛教由太虚大师提出,重点是指出佛教不是只谈死后,以及对「重鬼重死」的中国佛教的当头棒喝。人间佛教着重于「佛在人间」,《增一阿含经》说:「诸佛世尊皆出人间,非由天而得也。」;真正的佛教,是人间的,惟有人间的佛教,才能表现出佛法的真义。用佛法的观念净化人心,用佛教徒的生活芳范净化社会,目的就是为建立人间净土。

作者:陈家宝医生

私人执业妇产科专科医生

于2011年取得香港大学哲学博士学位(香港大学佛学研究中心)。

在港大修读时,曾任香港大学学生会佛学会第一届主席。

数据源:mind2spirit

佛教徒一定要持素?

僧人安静吃着净斋,这画面常让人误解「学佛等于吃素」。回到两千五百年前的印度,佛陀与弟子们托钵乞食时,信徒供养什么便吃什么,可能是咖哩饭配鱼干,也可能是豆汤薄饼。《杂阿含经》记载,佛陀仅禁止食用「见杀、闻杀、疑为己杀」的肉类,此即「三净肉」的由来。当时的僧人就像今日的背包客,带着钵盂行走城镇,专注于心性修行而非食物内容,因为解脱的关键在于「断烦恼」,而非「断肉食」。

那么,汉传佛教为何普遍素食?关键转折在南北朝梁武帝。这位「菩萨皇帝」读到《涅盘经》「夫食肉者,断大悲种」的经文,又见僧团荤腥不忌,便以帝王之力推行《断酒肉文》,要求僧人全面茹素。这如同为佛教装上「慈悲软件更新」,却非原始教义的强制规定。时至今日,藏传佛教因高原蔬果稀缺仍食肉,日本禅寺的汤豆腐旁也可能摆着鲣鱼高汤——环境与文化,决定了餐桌上的选择。

持素的真正意义,其实是「心的训练」。当你看见超市冰柜里的急冻鸡翼,能否联想到饲养场拥挤的鸡群?当筷子夹起白虾灼熟的身体,是否听见无声的挣扎?佛教视众生为累世亲人,吃肉如同啖食亲缘。这种「同理心扩张练习」,才是素食的核心价值。就像环保青年拒用塑料,不是因为法律禁止,而是对海龟的疼惜。

但若因工作应酬或健康需求无法素食,也无须自责。圣严法师曾比喻,母亲重病需鸡汤进补时,怀着感恩心熬煮,比边吃素边埋怨家人更符合慈悲本意。重点在于「动机觉察」,吃这块牛排是为了炫耀?贪味?还是补充贫血体力?正如《佛遗教经》提醒「食知止足,常如服药」,即饮食如服药,适量就足够。

真正的修行不在碗中内容,而在端起饭碗时的心念。试想生产一公斤牛肉需消耗十五吨水,全球畜牧业排放的温室气体超过所有交通工具总和。此时的素食选择,已是对地球众生的慈悲实践。下次用餐前,不妨默念佛陀的教导「正事良药,为疗形枯」(饮食如药治饥病)。要知道持素不是通往往生净土的车票,而是学习对每一条生命说「我懂你的痛」的起点。

参考文献

1. 《杂阿含经》,刘宋·求那跋陀罗译(CBETA电子佛典)

2. 圣严法师《学佛群疑》,法鼓文化

作者:宁珑

香港中文大学佛学研究硕士。

缘份,就像种子要遇见阳光和水才能成长。每一种偶遇或许都不是巧合。既然我们有缘相聚、相识、相处或求学,就不必执着这是因,还是果,只要活好自己每一刻,真诚对己对人,必是有智慧的人。

什么是佛教经典

佛教经典浩瀚,应先看一些整体性介绍佛理的书籍,如王讼之居士所写的「佛学讲话」、梁隐盦、叶文意居士合着的《佛学十八讲》等;对佛理有基本的认识与认同后,才看经典。

以下是笔者所建议看的经典:四阿含、心经、金刚经、解深密经、楞伽经、华严经、维摩经、大日经、金刚顶经、法华经、佛说阿弥陀经、四念住经、坐禅三昧经、禅秘要法经、楞严经。

作者:陈家宝医生

私人执业妇产科专科医生

于2011年取得香港大学哲学博士学位(香港大学佛学研究中心)。

在港大修读时,曾任香港大学学生会佛学会第一届主席。

数据源:mind2spirit

消除几种不必要對佛教的误解

佛教是智信而非迷信•佛教是科学而非反科学•佛教是积极入世而非悲观出世•佛教是务实的宗教而不只是空谈玄理• 佛教是否定宿命论 •佛教是不崇拜偶像和不主张焚烧纸库钖箔 •佛教信众并不一定要出家或持素。

作者:陈家宝医生

私人执业妇产科专科医生

于2011年取得香港大学哲学博士学位(香港大学佛学研究中心)。

在港大修读时,曾任香港大学学生会佛学会第一届主席。

数据源:mind2spirit