恒常学习

《心经》的空性智慧

作为佛教般若思想的核心经典,《心经》以「空性」(śūnyatā)为根本宗旨,深刻揭示一切现象的本质。这里所说的「空」,并非虚无或空无一物,而是指万事万物并不如表面所见那般固定、独立、永恒;相反,一切存在皆为短暂、无常且无独立自性,其存在皆依赖于因缘和合,彼此相依相成。

空性的理论根基,源自「缘起法」。我们所见的一切现象,皆无自性,而是随因缘聚散而生灭。例如一只碗,由陶土、工匠、烧制等条件和合而成,一旦条件改变,碗的形态亦随之消解;又如一棵植物,需仰赖阳光、空气、水分等因缘方能生长,缺一不可。这种「无自性」的状态,即是空性——并非否定现象的暂时存在,而是破除我们对其「固有本质」的执着。

再以黄金狮子为喻:金狮有鼻有足,形貌具足,然一旦熔解,形相顿失,唯余黄金。由此可知,诸法虽现差别相,其性本空,实无自体。唯有透过对空性的体悟,我们才能趋近诸法实相。

《心经》中「色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是」,直指「五蕴皆空」的深义。从色(物质)、受(感受)、想(认知)、行(意志)、识(意识)这五个生命构成要素入手,彻底打破对「我」的实有执着。凡夫往往将五蕴的暂时聚合误认为真实的「我」,因而陷入「我执」所生的贪嗔痴烦恼。唯有观照五蕴如幻,方能逐步脱离对身心现象的执取,证入「无我」智慧。

《心经》的空观与菩萨道修持密不可分。经文中「无无明,亦无无明尽」乃至「无智亦无得」的层层超越,正是为了破除对修行阶位与法相的执着。菩萨以空性智慧实践布施、持戒等波罗蜜时,能彻见「三轮体空」——不执着能施之人、所施之物与受施之对象,从而圆满悲智双运的修证。

那么,空性思想如何融入日常生活?首先,有助于我们淡化对物质与名位的执着,认知财富权位皆缘起如幻,从而减轻贪欲与焦虑。其次,体认自我与他人皆无实体,软化人我对立,改善人际关系。更进一步,若能超越善恶、高下等二元分别,社会自然趋向和谐。当我们能真正领略《心经》的空性智慧,即能步向「心无罣碍,无有恐怖」的自在境界。

空性的理论根基,源自「缘起法」。我们所见的一切现象,皆无自性,而是随因缘聚散而生灭。例如一只碗,由陶土、工匠、烧制等条件和合而成,一旦条件改变,碗的形态亦随之消解;又如一棵植物,需仰赖阳光、空气、水分等因缘方能生长,缺一不可。这种「无自性」的状态,即是空性——并非否定现象的暂时存在,而是破除我们对其「固有本质」的执着。

再以黄金狮子为喻:金狮有鼻有足,形貌具足,然一旦熔解,形相顿失,唯余黄金。由此可知,诸法虽现差别相,其性本空,实无自体。唯有透过对空性的体悟,我们才能趋近诸法实相。

《心经》中「色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是」,直指「五蕴皆空」的深义。从色(物质)、受(感受)、想(认知)、行(意志)、识(意识)这五个生命构成要素入手,彻底打破对「我」的实有执着。凡夫往往将五蕴的暂时聚合误认为真实的「我」,因而陷入「我执」所生的贪嗔痴烦恼。唯有观照五蕴如幻,方能逐步脱离对身心现象的执取,证入「无我」智慧。

《心经》的空观与菩萨道修持密不可分。经文中「无无明,亦无无明尽」乃至「无智亦无得」的层层超越,正是为了破除对修行阶位与法相的执着。菩萨以空性智慧实践布施、持戒等波罗蜜时,能彻见「三轮体空」——不执着能施之人、所施之物与受施之对象,从而圆满悲智双运的修证。

那么,空性思想如何融入日常生活?首先,有助于我们淡化对物质与名位的执着,认知财富权位皆缘起如幻,从而减轻贪欲与焦虑。其次,体认自我与他人皆无实体,软化人我对立,改善人际关系。更进一步,若能超越善恶、高下等二元分别,社会自然趋向和谐。当我们能真正领略《心经》的空性智慧,即能步向「心无罣碍,无有恐怖」的自在境界。

作者:黃婉曼

佛学研究硕士。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。

什么是四无量心

菩萨须内具四无量心:就是慈、悲、喜、舍四种无量心。怎样叫做无量呢?无量是没有边际,也是没有人我的领域。当修习这慈、悲、喜、舍四无量心的时候,对每一个人,甚至整个国家,整个世界的众生,不管是人类或其他的有情众生,都希望他们能够得到离苦得乐,同时得到无量的福报,所以名为无量。再分释于下:

第一:慈无量心

慈是愿人得乐的意思。世人多只知自求快求,忘掉别人的痛苦,但修习慈无量心的人就不同,他不但只求自己的亲人得到快乐,乃至十方世界一切众生,都要得到快乐,还要脚踏实地,去帮助他们得到快乐,即是无量的「慈」,能给无量的众生得乐。

第二:悲无量心

悲是一种悲怜他人受苦的同情心,平常人只知自求解除痛苦,不顾别人的痛苦,但这悲无量心则相反,只知救拔别人的痛苦,却忘记自己的痛苦,所谓「我不入地狱,谁入地狱?」这是悲心似海的宏愿,为的是拔人之苦,即是无量的「悲」,能拔无量众生之苦。

第三:喜无量心

喜是欢喜,眼看别人能够离苦得乐,顿生一种无限喜悦的心情。世人只为自己得到快乐的事情,或其亲人得到升官发财,而生欢喜心,很少见别人乐事而生起欢喜心的。且有一部分的人,还存着幸灾乐祸的心理,见人快乐,心里则闷闷不乐,见人受难,心里则暗暗欢喜。但这种喜无量心则不同,不但见人得乐而生欢喜,就是冤家敌人,能有欢乐的事,也同样表示无量欢喜。

第四:舍无量心

舍是舍掉一种分别执着的观念。为善虽可乐,但恐有人我冤亲的计别,故应舍弃。又无论做任何善事,也要把为善的怡然自得之心理舍掉。则心量广阔,慈悲济度无量众生,心不存着,正以一泽秋水如镜,月穿无痕,故称舍无量心。

昔佛在世时,曾授提婆达多盐汤,因提婆达多好酥腻食物,头痛腹满,受大苦恼,不堪忍受,呻吟称念:「南无佛,南无佛!」那时佛在其住处禅定中,听到此音声,即生慈心,以神通力至其住所,手摩提婆达多头腹,授与盐汤,令其服饮,得到病愈。而提婆达多叛佛害佛,佛不记冤而救之,以慈使其乐,以悲拔其苦,以其病痊而喜,不分冤亲而平等救治,即是大慈、大悲、大喜、大舍的四无量心。佛所成就的四无量心,不与三乘人共成就,能大慈以众生之乐为乐,能大悲以众生之苦为苦,能大喜以众生离苦得乐而喜,能大舍心无住着,运心平等,普利众生。

数据源: 峨眉山佛教

許願、還願和發願

任何去过寺庙的人对许愿、还愿这件事都不陌生,甚至这已经成为宗教活动的标志性目的。大凡遇到人力所不能及的事情时,都会去佛菩萨面前许下愿望,如果事后「灵验」,便虔诚的按照之前许愿时的「约定」还愿。

大概运作流程是:「许愿」——希望某某事情有一个某某满意的结果,请佛菩萨保佑。如果真的办成了,一定如何如何的做,还愿以表谢意。

「还愿」——当事件得到一个满意的结果后,便按照事前的约定还愿。

这个过程和经济社会里签订合同没什么区别,基本原理都是按合同约定办事,然后得报酬(当然,有时也会先预付些香火钱)。说白了也就是个相互利用的关系。这样的「许愿」和「还愿」无论看似多么的虔诚,无疑是对佛教的亵渎,对佛菩萨的亵渎。所求「灵验」者,无非也只是因缘巧合,实在与佛菩萨加持无关。

那么,佛教讲的许愿、还愿是什么呢?

佛教经典里你是找不到「许愿」「还愿」这两个词的,但是会经常见到「发愿」这个词。

「发愿」和「许愿」有什么区别?

「发愿」简单的理解就是——我希望通过我的某些行为达到某种结果,请求佛或菩萨们护助,协助我圆满这个愿望。前题是这个行为和所希望的结果是符合道理的。

「发愿」和「许愿」的区别在于,「发愿」以行为为因;「许愿」以结果为因。举个事例来比喻就比较清楚了。

比如求财。「许愿」的人会说:求您神力给我带来财富,事成之后我会如何如何修庙、造像等等来报答您。

「发愿」的人会说:由于我往昔的贪婪、吝啬、偷盗等等非法的原因,造成现在财富不圆满的现状,我发愿忏悔往昔的种种过错,发愿广行布施,远离贪吝,终不舍弃这个愿望。如果我的愿望是真实不虚的,那么请您帮助、加持我使得财富圆满。

「发愿」的真实不虚很重要,一定是思考过的,信念坚定的愿望,而不是委曲求全的糊弄。这里又牵扯到一个常常挂在嘴上的词——心诚。

心诚的定义在佛经中是有

「尔时,坚净信菩萨摩诃萨问地藏菩萨摩诃萨言:「所说至心者,差别有几种?何等至心,能获善相?」

(那时,坚净信菩萨问地藏菩萨:所说心诚至心,有几种情况?那种心诚至心能获得最佳结果?)

「地藏菩萨摩诃萨言:「善男子!我所说至心者,略有二种。何等为二?一者,初始学习求愿至心;二者,摄意专精,成就勇猛,相应至心。得此第二至心者,能获善相。此第二至心,复有下中上三种差别,何等为三?一者,一心,所谓系想不乱,心住了了。二者,勇猛心,所谓专求不懈,不顾身命。三者,深心,所谓与法相应,究竟不退。」

(地藏菩萨回答说:善男子,我所说的心诚至心,略有两种。哪两种呢?一,当开始学习时,希望得到一个结果的心诚至心;二,摄意专精,成就勇猛,明白道理,认识道理后的心诚至心。得到这第二种心诚至心的人,能获得最佳结果。这第二种心诚至心,还有上、中、下三种差别,哪三种呢?第一,一心。系想不乱,心住了了;第二,勇猛心。专求不懈,不顾身命。第三,深心。与所学的佛法道理相应,究竟不退。——引自《占察善恶业报经》

「发愿」里的行为因素本身就包含了「还愿」的意义,依照愿望去作就是在「还愿」,不需要另外的「还愿」。学会「发愿」是至关重要的。即便有些事情目前无力做到,只要始终坚定一个愿望,像保护种子一样守护她,依照这个愿望合理合法的行为,始终会有开花结果,所愿圆满的一天。

祝愿每一位发愿者发愿时都能做到「真实不虚」,事半功倍,所愿圆满。

数据源:峨眉山佛教

九九重阳 塔寂风凉 | 佛陀偈语中的「慈孝」之道

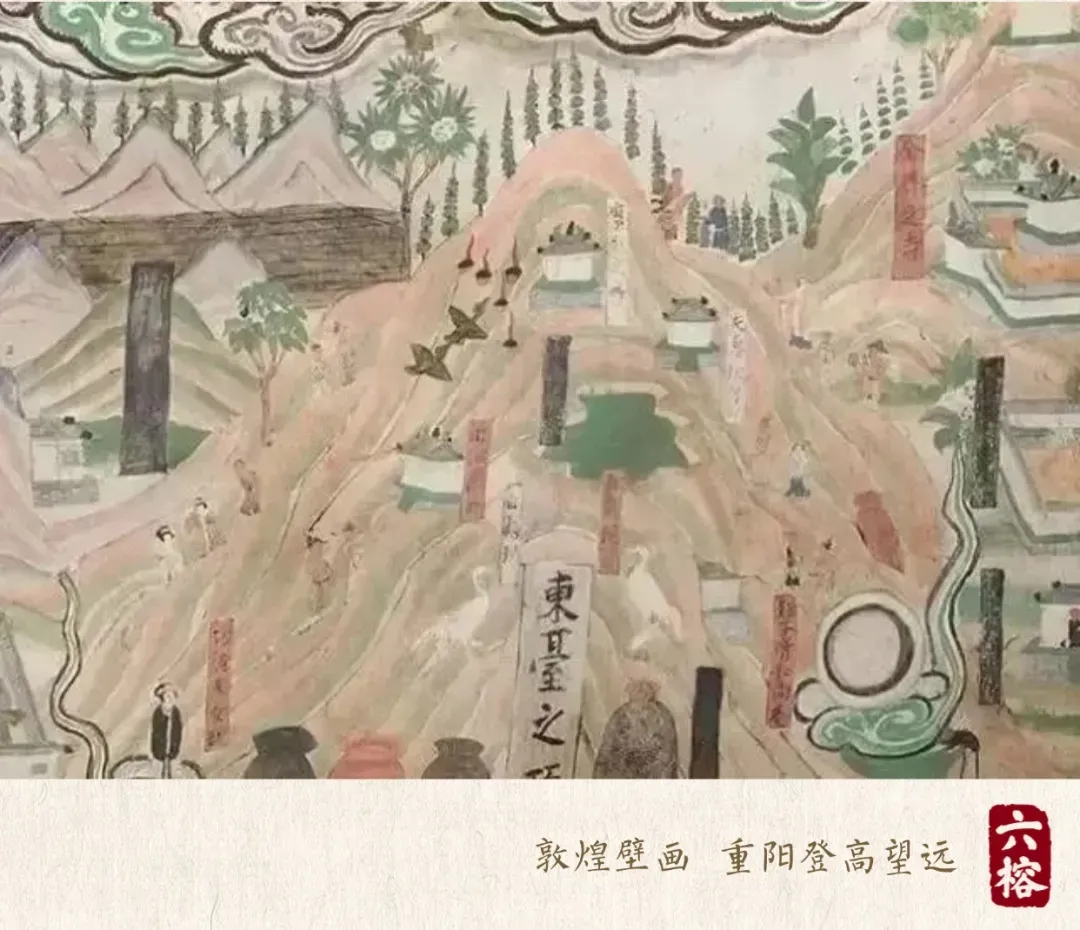

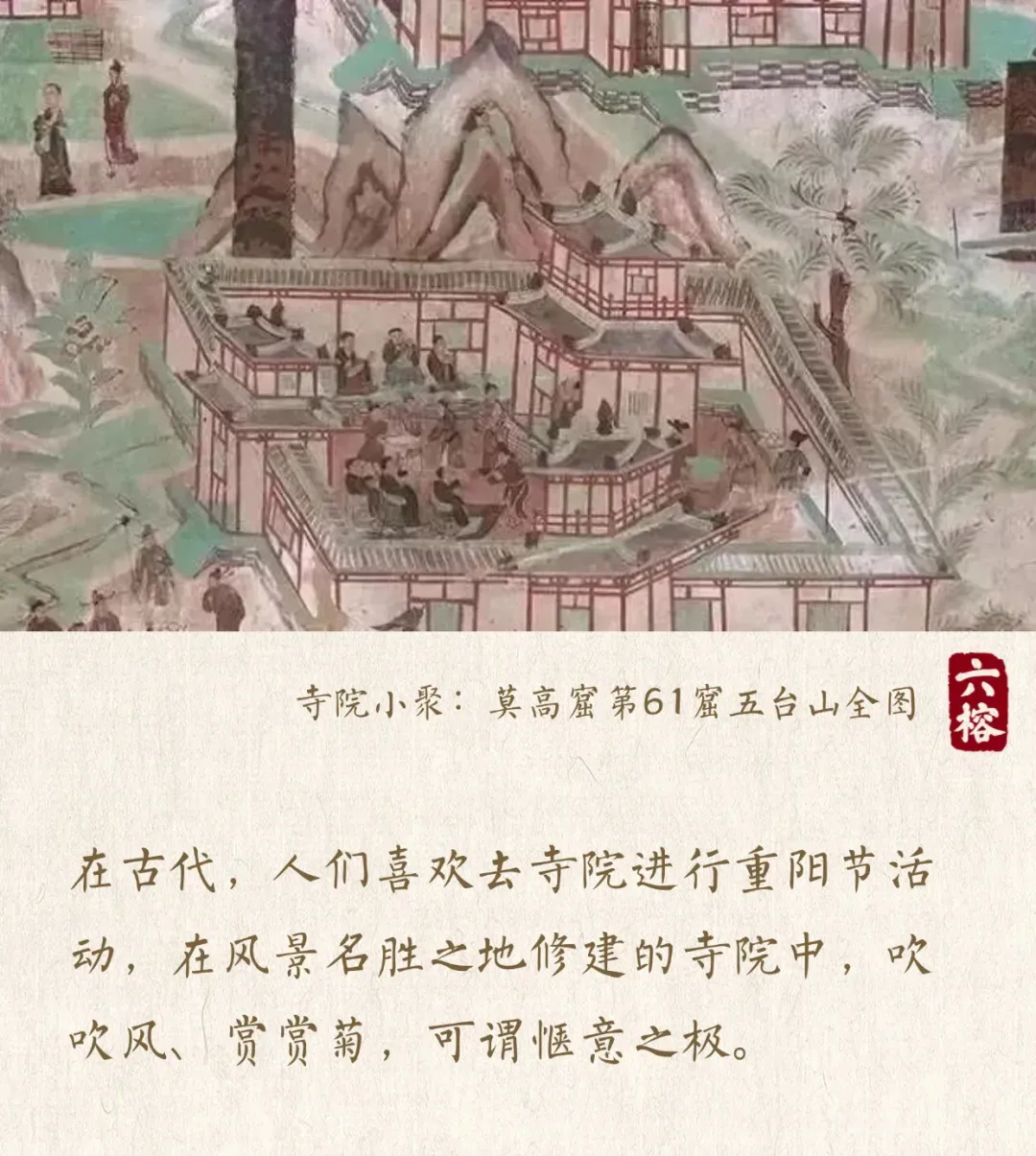

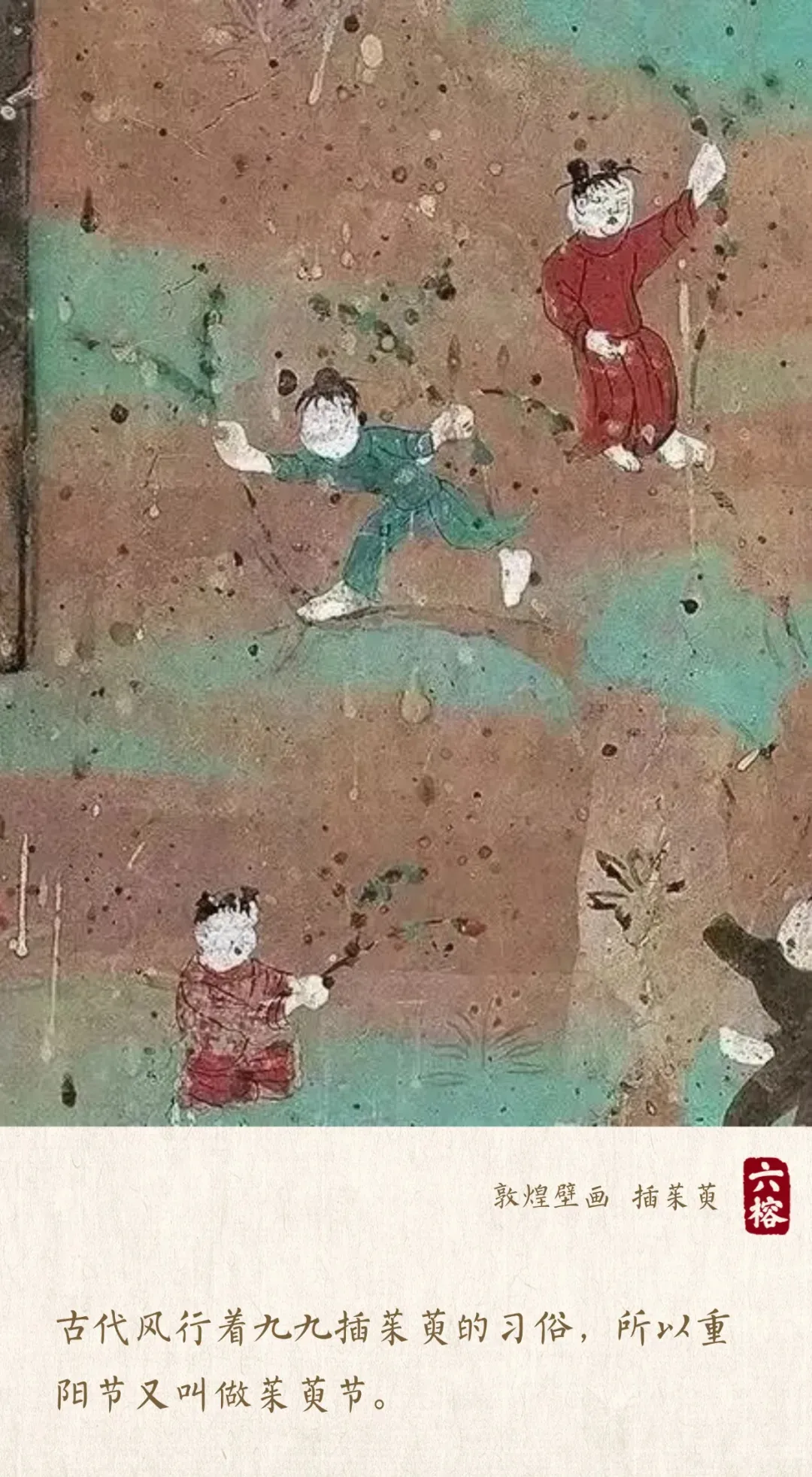

农历九月初九不仅是佛教中摩利支天菩萨的圣诞,也是中国传统节日「重阳节」。云天辽阔,登高远眺,重阳节是关于爱老敬老、表达孝心的节日,佛教中讲究行孝,有「孝心即是佛心,孝行无非佛行,欲得道同诸佛,先须孝养双亲」的思想,认为孝行有两种:一种是世间的孝,一种是出世间的孝。

《雜阿含經》記載佛法提倡孝道

佛教一直大力提倡孝道,释迦牟尼佛的一代时教之中,不乏有关孝顺父母的开示,他自己更是以身作则,升天为母说法,回国为父抬棺,在弘扬佛法的同时,以实际行动践行了孝道,成为佛弟子的表率。

在佛弟子中,无论《盂兰盆经》中目犍连尊者济拔沦为饿鬼的母亲,还是《地藏经》中婆罗门女和光目女救度堕落恶道的母亲,都给后世树立了孝亲报恩的典范,这些故事也为世人所津津乐道。

适逢重阳佳节,让我们来学习了解《杂阿含经》中释迦牟尼佛以一首偈颂劝导不孝之子赡养老父的故事,体会佛陀的无尽悲智和佛法对孝道的提倡。

佛在世时的一天早晨,正当佛陀着衣持钵进入舍卫城乞食时,有一位年老的婆罗门也手持拐杖,挨家挨户的乞食。

佛陀问婆罗门说:「你已经很老了,为甚么还要手执拐杖,挨家挨户去乞食呢?」

婆罗门告诉佛陀:「我有七个儿子,这几年来,我一一为他们娶妻,并且把财产平均分配给他们。现在我已经身无分文,因此被儿子们赶了出来,无法过生活,只得挨家挨户行乞。」

佛陀告诉婆罗门:「我现在要为你说一首偈语,你能受持读诵,并且返回婆罗门众中为儿子们宣说吗?」

婆罗门说:「我能受持读诵偈语,佛陀!」

佛陀便为他宣说偈语:

生子心欢喜,为子聚财物,

亦为娉其妻,而自舍出家。

边鄙田舍儿,违负于其父,

人形罗剎心,弃舍于尊老。

老马无复用,则夺其䵃麦,

儿少而父老,家家行乞食。

曲杖为最胜,非子为恩爱,

为我防恶牛,免险地得安;

能却凶暴狗,扶我暗处行;

避深坑空井,草木棘刺林,

凭杖威力故,峙立不堕落。

婆罗门把这首偈语背诵熟悉以后,就返回婆罗门大众聚会的地方,当着七个儿子的面,诵出这首偈语。七个儿子听后,惭愧不已,纷纷过来拥抱父亲,迎请父亲回家,为他沐浴盥洗,并换上好的衣服,从此孝顺恭敬。

婆罗门的境遇得到了改变,思惟整件事情的前后经过,万分感激佛陀的恩德,尊奉佛陀为老师,并供养佛陀上好衣服。佛陀慈悲地接受了他的供养,又更进一步地为他开示种种法,令这位年老的婆罗门也获得了佛法的殊胜利益。

这则故事出自《杂阿含经》第四卷,是整部《杂阿含经》中的第九十六经。全部经文并不长,并且以这首偈颂为核心展开,那么这首偈颂究竟说了哪些内容,又为何能够打动婆罗门的儿子们呢?

同样的故事在《别译杂阿含经》第十三卷中也有记载,其中的偈颂与《杂阿含经》的偈颂在文字上稍有区别,但内容并无太大差异:

生子太欢喜,为之聚财宝,

各为娶妻子,而便驱弃我。

此等无孝慈,口言为父母,

如彼罗刹子,垂死驱弃我。

譬如马槽枥,满中置谷麦,

少马无敬让,驱蹋于老者。

此子亦如是,无有爱敬心,

弃我使行乞,不如杖爱我。

我今捉此杖,御狗及羊马;

行则佐我力,暗夜为我伴;

指水知深浅,若趺扶杖起,

蒙杖除多闻,是杖爱念我。

《杂阿含经》卷八十八中,还有一段佛陀奉劝人子应当孝养父母的经文。经云:「如是我闻。一时佛住舍卫国祇树给孤独园,时有年少婆罗门,名郁多罗,来诣佛所,与世尊面相问讯慰劳已,退坐一面,白佛言:『世尊,我常如法行乞,持用供养父母,令得乐离苦。世尊,我作如是,为多福不?』佛告郁多罗:『实有多福。所以者何?若有如法乞求,供养父母,令其安乐,除苦恼者,实有大福。』尔时,世尊即说偈言:『如汝于父母,恭敬修供养,现世名称流,命终生天上。』佛说此经已,年少郁多罗欢喜随喜,作礼而去。」佛陀在这段经文中,赞扬了郁多罗如法行乞,供养父母的孝行,认为这种恭敬孝养父母的行为,不仅现世为人称颂,命终之后也能往生天界。

《贤愚经》还讲述了一个孝养父母的事例:经云:「尔时,世尊为诸大众演说经法。阿难于时长跪叉手,前白佛言:『向与世尊入城分卫,见一小儿慈心孝顺,共盲父母住城门下,东西乞食。所得之物,饮食菜果,其美好者,先以供养其老父母;破败臭秽,极不好者,便自食之。日日如是,其可爱敬。』佛语阿难:『出家在家,慈心孝顺供养父母,计其功德,殊胜难量。所以者何?我自忆念过去世时,慈心孝顺供养父母,乃至身肉济救父母危急之厄。以是功德,上为天帝,下为圣主,乃至成佛,三界特尊,皆由是福。』」佛陀认为对父母恭敬供养,给予好的饮食,其功德殊胜难量,诸佛菩萨之所以能够成就,都是由于供养父母的福报所致。

佛教经典中,关于「孝」的内容还有很多,「上报四重恩,下济三途苦。」其中的四恩中,便包含了父母养育之恩。

当然我们不仅仅要做到孝敬自己的父母, 还要做到敬奉师长及所有的长辈,真正做到「老吾老及人之老」,如此,才是实实在在地践行佛法中的「慈孝」之道。

图片及数据源:广州六榕寺

有钱是福报 无钱是智慧

有位居士问我一个问题,他说:「师父,现在我学佛已有两年多,过去的种种我觉得很愚痴,老是追求钱,我赚了还不算少,现在我学了佛,师父您看我的钱该怎么办呢?」

我告诉他说:「钱,并不等于有,也不等于无。一个穷人穷得一文不名的时候,如果他心中想多钱,可是心中没有执着钱,这个人的心中,是没有钱的人。」

先师东初老人曾告诫在家弟子:「人要口袋有钱,银行存钱,头脑里无钱。」有钱是福报,无钱是智慧」。

佛法讲「有」,是指心中执着;讲「无」,是指心中不执着,并不是说「无」就什么也没有,说「有」就有很多东西,不是这样的。(圣严法师)

数据源:峨眉山佛教

世界究竟有多大?

我们总说世界渺小,在佛家的概念,世界究竟有多大呢?不妨从《华严经》一窥究竟。佛陀向普贤菩萨揭示:毘卢遮那如来所居的「华藏庄严世界海」,最下面是一个巨大无比的风轮,上面是香水海,华藏世界就悬浮于大香水海中。简单理解,华藏世界海有如一个二十重的楼阁,我们居住的地球,即娑婆世界,正是位于第十三层次之中。

每一层的世界都包含着无量的「世界种」,而每一个「世界种」又由十不可说佛剎微尘数的「世界」所构成。这里的每一个世界,其规模都远超于我们所知道的一个银河系的概念。各个世界之间的关系也并非独立,而是精密排列、互相依存、层层无尽,形成了一个极其复杂、互联互摄的宇宙网络,可见佛国剎土之浩瀚无垠。

是不是很难以想象?因为众生无明,只见到眼前身处的狭小世界,诸佛因彻底觉悟万法唯心之理,故能于自心之中,全然显现华藏庄严世界海的真实相状。《华严经》的宇宙规模,终极而言是「心」的展现:「心如工画师,能画诸世间」。华藏世界虽广大无边,却不离一念心性。

华严宇宙观,与修行实践紧密相连。理解世界无尽,能帮助我们生起「广大心」与「平等智」。首先要破我法二执,面对无量世界,个体「我」的渺小显而易见,能有效对治我慢;从而也要生起大悲愿:知诸佛剎土皆有众生受苦,引发「众生无边誓愿度」的菩提心;最后证入圆融境:透过观修「一即一切,一切即一」,于差别世界中行平等慈悲,于无尽烦恼中证清净涅盘,自在无碍,圆满融通。

作者:黃婉曼

佛学研究硕士。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。

无言

一般的观点来说,人们的思惟是必先经过语言才表现,而说出的话则一定会发生作用,如做好事也一定有好报一?诗经、大雅、抑所说的:『无言不雠,无德不报』,即是这个意思。

不过,在某些场合,保持沉默是可贵的,若大家都是怒不可遏,互相对治,这只会把事情弄糟,这时若能保持沉默,则可以让大家的思想冷静下来处理问题,像歌手张国荣所主唱,由许冠杰填词的歌曲沉默是金,就曾经极为流行:『夜风凛凛,独回望旧事前尘,是以往的我充满怒愤,诬告与指责,积压着满肚气不忿,对谣言反应甚为着紧。受了教训,得了书经的指引,现已看得透不再自困,但觉有分数,再像以往那般笨,不抹泪痕,轻快笑着行。冥冥中,都早注定你富或贫,是错永不对,真永是真,任你怎说,安守我本份,始终相信,沉默是金...。』所以有人说,人与人相处,有时沉默是金,说话是银。宋˙辛弃疾˙一剪梅˙独立苍茫醉不归一词中则说:『... 多情山鸟不须啼,桃李无言,下自成蹊(亦作-桃李不言,下自成行)...』,意喻为人真诚笃实,自然能感召人心,无须多言,这又是一种无言的境界,只可意会了。

盛唐以下,佛法日渐在起伏中衰落,能始终维持佛法形象,受到一般人尊敬的,是禅宗。虽然禅宗已多少中国化了,但从维系佛法来说,对中国佛教的功绩,是不可磨灭的。禅门公案,着重意会,不重文字语言,其中最重要的一篇,可说是联灯会要释迦牟尼佛章中所说:『世尊在灵山会上,拈华示众。众皆默然,唯迦叶破颜微笑。世尊云:吾有正法眼藏,涅盘妙心,实相无相,微妙法门,不立文字,教外别传。付嘱摩诃迦叶。』「法藏」,是佛法藏,如摩诃迦叶等所结集的;「法眼」,是悟入佛法的清净知见。可见付嘱的,是结集的法藏,与佛法的如实知见;付嘱后人,要后来的护持佛法,以达成「正法久住」的目标。从此,「拈华微笑」,就被一般人看作是「禅源」,禅宗是从「拈华微笑」而来的,后来,甚至有「抹杀五家宗旨,单传释迦拈华一事,谓之直提向上」的(『五宗原』序)说法了。

在印度,为了究明语言与对象之间的必然关系,像「正论派」就肯定知识(语言)是客观的显示。「正论派」主张以知识、推论、比较、圣知识等为真知识之来源,即所谓 「名实相应」。佛教则与「正论派」相反,否定语言与其对象间的必然关系,但这并不表示佛教连语言之机能也完全否定掉,因为佛教一直为了方便就使用之,佛教对语言的基本思想是,自从《般若经》以来,都认为一切分别是由于语言表现而有的,而这样被语言表现出来的东西,是虚构而无实体性的。于是经中主张所谓「一切事物都是空的」,即「一切法空」。佛教对于语言与其对象之间的关系,是认为各国的语言并不具有任何自立存在的本体,因为,所谓本体就意谓一切概念在外界必俱有固定意义的对应物,而从「无我」之观点上,就否定了一切概念俱有其所指涉对象的实际存在性了。

龙树的哲学,深受般若经典的影响,所以龙树也说任何名称或语词都只是一个不函蕴客观指涉的描述,而为「言语」所指述的对象也只是被虚构的东西,亦即只是「言语的假构」(虚论)。基于这种观点,龙树认为透过「言语」并不能使我们把握到任何真实的事物了,但若不能真正把握到个中奥妙,后果必然使得伦理乃至宗教上的一切失去了依归,而堕入虚无主义的陷阱。

佛教的中道实相,即「不二法门」,是不可用语言来表述的。《维摩诘经》中讲到,文殊问维摩居士何为不二法门:『于是文殊师利问维摩诘,我等各自说已,仁者当说何等是菩萨入不二法门。时维摩诘,默然无言。对此,文殊菩萨说:“善哉,善哉,乃至无有文字语言,是真入不二法门。』这段故事主要是说佛教的第一义谛,不二法是离语言文字的,是在众生的悟解和实行中,是不可以以语言文字来说明、描述的;然而这个故事也从另一方面说明了佛教的不二法是不离文字相的。维摩诘居士默不作声,这其实是不言之言,不说之说。佛教里讲的文字并不仅仅指语言及书本上的文字,而且认为一切指称和启示都是文字,所以禅宗里有“溪声尽是广长舌”的说法,认为尽虚空,遍法界的一切存在都在说着宇宙的真实义谛。如此看来,维摩诘居士当机不语,这岂不也是一种高明的表达形式。由此可知,第一义不是文字相,但又不离文字相。因为没有文字相,佛教的第一义也就不能让人了解了。这也就是《中论》中说的:“诸佛依二谛,为众生说法,一以世俗谛,二第一义谛,若人不能知,分别于二谛,则于深佛法,不知真实义。”的意思了。

作者:陳家寶醫生

私人執業婦產科專科醫生

於2011年取得香港大學哲學博士學位(香港大學佛學研究中心)。

在港大修讀時,曾任香港大學學生會佛學會第一屆主席。

資料來源:香港普明佛學會

善用其心:趣佛所行 入无依处

发趾向道 当愿众生 趣佛所行 入无依处《华严经》〈净行品〉第十一。无依,犹言无着,是说虽然身处万境而一无所依,即不被任何外在条件所左右。或指远离烦恼系缚,证得清净本性,入于圆满究竟的佛果。

当菩萨准备乞食而走上道路时,发愿一切众生都能舍弃凡夫之行,常跟随佛陀的足迹,趣入佛行,成就菩提佛果。

善用其心

〈净行品〉是八十卷《华严经》的第十一品,此品请法主智首菩萨向文殊师利菩萨提问:作为菩萨,如何清净身、口、意三业,自利利他,成就佛道,共一百一十个问题。

文殊菩萨则以「善用其心」一法,总答智首菩萨的提问,指出若能在生活善用己心,身、语、意三业都会清净,又分别提出了一百四十一条愿行,指导凡夫念念不离众生,把握当下随事发愿。

心为一切法之本源,用于善,则善,用于恶,则恶。让我们一切学习实践菩萨清净愿行,触事留心,随时发愿,善用己心,早成佛道。

数据源:杭州灵隐寺