恒常学习

龍樹菩薩的中觀思想

中观,是指古印度龙树菩萨依据《般若经》『缘起性空』的观念而造《中论》,所提倡的一种脱离执着、不偏不倚的理论和观察方法。

思想渊源 论典勃兴

在公元二、三世纪间,正当大乘经典逐渐面世的时候,有学问的论师辈出,他们不仅大量注释经典,还不断撰述内容独立、组织严密的论著。经过龙树,以致后来的世亲等论师二、三百年的努力,终于把大乘佛教推展至有组织、有体系的成熟阶段。

龙树提倡

龙树菩萨(约一五零--二五零)出生于南印度的婆罗门家庭,自小便精通一切外道的典籍,后来皈依佛教,出家作比丘。他先学习小乘,其后再转学大乘。他不但穷究当时的佛典,并且能够融汇贯通,树立了大乘佛教的思想体系。他的著作很多,又极为庞杂,但最主要的,是思想源自《般若经》的中观论。不过,《般若经》着重实践,而龙树却进而把它建立为一个完善的理论体系。

思想概要 中道思想

缘起,是显示事物的相对性和互相依存的关系。一切事物根本是『空』的、『无自性』的;我们所经验到的,只不过是因、缘和合的体吧了!如果能够以这种既不把万物执为实有;也不执为虚无的态 度去认识事物,便是掌握了不偏不倚的中道思想,可以从而获得真实智慧,达至解脱的境界。

双遣二边

为了破徐我们的执着,龙树把当时的小乘佛教、乃至其他宗教的谬误,归纳成生灭、常断、一异和来出八项而力加破斥。我们观察宇宙万有的时候,必然会运用这八项相对的观念去理解事物,因而有常人的我执、外道的常见、断见和小乘学人的法执生起。然而,通过缘起的观点, 一切事物都是没『自性』的;我们所经验到的,只可以称为『假有』。因为必须先前没有,现在却出现,才可以名为『生』;先前有,现在却坏灭,才可以名为灭。 万物既然都是没有实体的,又怎会有实的『生』、实的『灭』呢?这称为「不生不灭」。其次,永恒不变,才可以名为『常』;现在存在,而将来郄消失,才可以名 为『断』。物由于受着构成它的各种条件所限制,条件改变,它亦随着变化,因此『不常』;既然没有实的自体,便没有甚么可以消失,名为『不断』。经验告诉我 们,谷粒和它的芽并不是同一样东西,可见因和果决不相同,名为『不一』;谷芽必须从谷粒中长出来,可见两者并不是截然不同的,因此名为『不异』。众缘具备 了,谷粒便会萌发,决不是先前已经有了谷芽,在才长出来的,名为『不来』;芽从谷里长出来,并不像蛇离开它的洞穴那样毫无关系,名为『不出』。

上述的『八不』,并非否定物的存在,只是通过否定的方式,去破除我们的执着,显出缘起的真义。当然,我们的谬误也不仅限于这八项,龙树只不过列举出存在、时间、空间和活动四个最根本的范畴来讨论吧了﹗

折衷二谛

龙树承认佛陀为了适应我们的需要,分别用世俗谛和胜义谛来说法,但他更进一步指出,这二谛并不是截然不同的。世俗谛所说的宇宙万有,自性是空的,名为『真空』;胜义谛所说的空 ,也不是离开这个世界而存在的,名为『妙有』,这便是『不坏诸法而说真际』、『不动真际而立法』的道理了。然而凡夫却把『妙有』执着以为真实;小乘的信徒又往往把 『真空』误解为彻底地否定一切。其实『真空妙有』的境界并不是凭着语言、概念的束縳,真实智慧生起的时候,便可以证悟这种境界而转迷成悟了。

教派流传 学派成立

龙树的中观思想,由他的弟子提婆继承,并且发扬光大。到了公元六世纪初期,有佛护和清辨两位论师为《中论》造注释,形成了『中观学派』,由于他们宣扬一切皆空的思想 ,因此又称为『空宗』。

这一个学派曾经一度和瑜伽行派抗衡;七、八世纪之间,两派又有了交互流通的趋势,终于形成了『中观瑜伽派』,和密宗同时流传,直至印度佛教的灭亡为止。

影响中国

在我国方面,这派的学说在南北朝时,由鸠摩罗什开始有系统地介绍到中国,发生了极大的影响,如隋、唐时的三论宗、天台宗、华严宗及禅宗等各大宗派 ,都以龙树菩萨和他的论著作为立宗的重要依据。

此外,中观的学说很全面地介绍到我国的西藏地区,成为西藏佛学思想的正宗。

数据源:香港佛教联合会

净慧长老:把握生命的当下

有病就有苦,没有病也有苦,整个人生被种种痛苦所煎熬。一期生命中的生、老、病、死四个阶段本身就是苦;在整个生命流程中,环境的改变、人事的迁流、感情的变化、内在身心与外在环境的种种逼恼煎熬,这些都是痛苦,具体表现为八个方面,即生苦、老苦、病苦、死苦、求不得苦、怨憎会苦、爱别离苦、五阴炽盛苦。

不管是穷人还是富人,不管是老百姓还是王侯将相,一辈子都处在无限的渴求当中,现实与希望总是存在很大的差距,这就是求不得苦。人际交往中有种种好坏顺逆的因缘,不想见到的人总是冤家路窄,处处都能碰到,这就是怨憎会苦。自己情投意合的人,自己的父母、兄弟、儿女等,希望能团聚,却常常分离,分离时哭哭啼啼,满怀惆怅,这就是爱别离苦。我们内在的身心有种种的因缘变化,所生存的环境同样如此。春夏秋冬,暑往寒来,刚适应了春天的温暖,炎热的夏天又到了;秋高气爽正是赏月吟花的季节,可惜寒冷的冬天又到了,一年四季的变化,使自己不断地调整生活节奏,调整生活步伐。我们内在的身心感受到外在世界的生住异灭、刹那变化,影响到色受想行识五阴不断地交替变化,常常处于一种焦虑之中,就像火在燃烧一样,精神与物质的不停变化让身心如同焦灼一般,这就是五阴炽盛苦。人生的现实无非就是这八苦交煎,总在逼恼着我们的生命,交替着使我们的生命受到熬煎。

佛陀说法归纳了世出世间的四条真理,那就是四谛法门。世间两条真理就是有漏的苦果、苦因,叫苦集二谛;出世间的两条真理就是无漏果、无漏因,叫灭道二谛。「苦集灭道」四圣谛是佛法的基础,是佛法的支柱;大乘、小乘、如来禅、祖师禅、净土法门、密宗法门,一切佛法都离不开四圣谛。世间的两重因果中,苦是果,苦果从苦因而来,苦因就是集谛,由于业力所集而感受到这个苦果。出世间的两重因果中,灭就是涅盘,是出世间的果,道就是八正道,是出世间的因,要得到涅盘的圣果,必须修出世的八圣道。佛陀用四圣谛提醒我们认识世间的苦果苦因,知道出世间的乐果乐因,了解了苦果就要断掉苦因,这就叫知苦断集;知道涅盘的清凉自在,就要勤修八正道,到达涅盘的彼岸,这就叫慕灭修道。

修行要抓住当下这一念

渐教与顿教的差别就在于渐教的修行有次第,知苦断集、慕灭修道,一步步地走过来。顿教则在当下这一念中知苦断集、慕灭修道,一念相应一步到位,这是大善根、大力量的人才能做得到的。过去的苦因感得现在的苦果,现在精进修道感得未来的涅盘圣果,要在当下这一念心当中圆满实现。顿教的法门不问过去,也不问未来,过去未来都是影子,不必去追问它研究它,重要的是当下一念。我们当下就生活在八苦交煎中,与其慢吞吞地研究来研究去,不如一步就跨出这个苦海。禅宗要我们当机立断,一步就跳出火坑,到达清凉的圣地。

修行要抓住当下这一念,三世因果在当下一念之中,十方诸佛也在当下一念之中,个人的前生后世同样取决于当下这一念。我们生命的发展有四圣六凡十种选择,这是生命发展的十个方向,也是现实生命的十种存在的状态。我们现在身处在十法界中最关键的人法界,往上就是朝着声闻、缘觉、菩萨、佛四圣法界提升,往下就是朝着天、人、阿修罗、饿鬼、畜生、地狱六凡法界坠落。我们未来发展的方向,取决于当下一念是怎样面对自己生命的选择,怎样面对生命当下的取舍,这是我们人道众生生命发展的两极。

我们懂得了当下一念的重要性和决定性,就要紧紧抓住当下这一念,不要悠悠忽忽地对待自己的生命,不要漫不经心地对待自己的生命。生命的存在很脆弱,也很宝贵、很短暂,人生在世随时都有可能失去生命,坐在家里也不见得安全。许多失命因缘并不提前打招呼,就在刹那之间发生,坐在家里也有天灾人祸,一个活蹦乱跳的生命顷刻之间就有可能被掩没在沙石巨浪之中。出门在外危险更大,开汽车、坐火车、乘飞机,甚至连步行都会遇到种种意外,在刹那之间可能发生生死两重天的悲剧。

希望各位重视生命存在的这一刻,也许下一刻失命因缘就到了,我们就与这个世界告别了,与佛法告别了,与一切善法善友告别了,不知道下辈子有没有因缘听闻佛法,有没有福德修行佛法。珍惜生命的当下,是修行路上一个严肃的问题。我们修行观察呼吸,呼吸就是生命的当下,呼吸的存在是生命当下的具体表现;呼吸不存在了,生命也就不存在了。我们利用作为生命特征的呼吸观照生命,来觉知呼吸,是最容易把握的一种修行法门,也是最亲切的一个法门。大家一定要在观察呼吸上下功夫,用这一法敲开神秘之门,敲开解脱之门,敲开佛国之门。

图片及数据源:上海隆庆寺

在家女众如何学佛?

在家修行的女众在哪方面最难突破?该如何下功夫?慧律法师:女众最难突破的就是感情,男女的感情,再来就是欲望。我们从出生以来,就一直在忙,忙到最后,我们的身体成熟了,她有繁衍后代的本能,她内心并不是想要做什么事情,但是,无量劫来所带来的就是欲望,因为有欲望才有生死轮回嘛。

你这辈子来投胎转世,就知道你的欲并没有断,你不是愿力来的菩萨,你是欲望来轮回的凡夫。所以,在家女众最难断的,就是感情和欲望,还有一点就是怀疑的心。女众平常不相信别人,比如,她跟这个朋友相处得很好,也讲得很坦诚,可是回过头来,她有自己的看法,女众不相信女众,她宁可相信男众,这个是很严重的问题。

再来,女众她有更年期,月事停止后,荷尔蒙失调,她会莫名其妙的起恐慌,晚上睡不着觉,一件小事情她会大发雷霆,没有事她就一定会搞成有事。女众在四十五岁到五十五岁之间,有的人迹象不是很明显,可是有的很严重,像神经质一样的,老公并没讲什么,她内心里面就开始不满;儿女没有跟她顶嘴,她内心里面开始起恐慌,她所想的东西都是负面的。所以,女众想要度过这个难关,就必须要把身体照顾好,尽量不要用西药,像消炎片、止痛剂、安眠药等,否则到最后就会发疯,你不要小看师父这样的理论,这是很贴切的。

台湾有一个女众,五十几岁,她突然告诉我说:「师父,我这几年一直想去死,我莫名其妙的恐慌,莫名其妙的痛苦,莫名其妙的忧郁,晚上怎么也睡不着。」这个就是更年期,有的突得破,有的突不破的会去自杀。我所谓的四十五岁到五十五岁,只是讲一个大概,并不是说一定,有的年龄层会更高,达到六十岁。因此,女众最主要的,还是要把身体照顾好,尽量不要用西药,同时,要听经闻法,对于你的无量劫来的习气,知道男女的感情太难突破,男女的欲望太难突破,你也知道不净观,你也知道人死后会发臭、会溃烂,也知道要送进火葬场,可是欲望来了,你拿它没办法的,为什么?因为你现在还是凡夫。

所以,经典里面讲:「万勿信汝意,汝意不可信」要到证阿罗汉果,才可以相信自己。在家居士你今天讲得头头是道,都不是你的东西,因为你没有三昧的功夫,你可以讲远离贪、嗔、痴,远离杀、盗、淫,可是你就是会偷偷地去做这些事情,为什么?那是无量劫来的习气。男的也是一样,好色,女的也是一样,难以突破母女的感情、儿女的感情等种种的情感和欲望。

所以,一个女众,该如何下功夫?

第一:平常就要听经闻法,要做笔记,把生命投注在正法的正确观念里,听法的时候做笔记,她的心就会集中在这个地方。

第二:每天要定功课,要念佛,要诵经。

第三:要远离恶缘,女众这辈子要走得没有障碍,就一定要远离恶缘,坏的朋友不能交,懈怠懒惰的朋友不能交,作奸犯科的朋友不能交,恶知见、邪见的朋友不能交,否则的话,你这辈子要顺利地走完,会很困难,这中间的过程还会发生许多的问题。所以,女众需要听经闻法,有正确的智慧,身体要运动,要调节好,把你的心寄托在正法,推广正法,那么,这些男女的执着没了,欲望也没了,同时你又把身体搞得非常好,那你一辈子就会走得很充实、很通畅。

数据源:峨眉山佛教

该为病者亡者诵什么经?

生命无常,亲友骤然离世,往往让我们陷入无限的悲痛之中,此时的佛法,犹如暗夜中的明灯,不仅照亮亡者的前行之路,也能为生者带来心灵的慰藉。《地藏菩萨本愿经》明确开示:「一切众生临命终时,若得闻一佛名、一菩萨名,永不堕恶道。」

那么,诵什么经最为适宜?如果病者病重,或仍在抢救阶段,此时诵念《药师经》,持念「南无消灾延寿药师佛」,是最及时的灵性急救。药师佛十二大愿直指病苦,其琉璃光明能照护危厄中的神识,减轻恐惧、安定身心。经云:「众病逼切...我之名号一经其耳,众病悉除。」这并非取代医疗,而是以愿力创造转机。

佛家相信死亡并非生命的终结,中阴身阶段的亡者,神识飘渺不定,尤其是七七四十九天内,生者若能透过诵经,将对亡者的爱和思念,转化为具体的祝福,回向功德,为他们种下解脱的善因,这也正是佛法教导的慈悲与智慧。

《地藏菩萨本愿经》能帮助亡者消除业障,虔诚诵读能依仗地藏菩萨「地狱不空,誓不成佛」的宏大愿力,为其消除累世业障,超拔冤亲债主牵缠,远离三恶道之苦。而且生者诵读此经,「七分功德,亡者获一」,其余六分生者自得,是冥阳两利的殊胜法门。

《阿弥陀经》详细描绘了西方极乐世界的庄严美好,经云:「若有善男子、善女人,闻说阿弥陀佛,执持名号……即得往生阿弥陀佛极乐国土。」诵经时可观想阿弥陀佛放大光明,接引亡者往生净土。或不断虔诚念诵「南无阿弥陀佛」圣号,将功德回向亡者,也是最直接帮助亡者离苦得乐的方法。

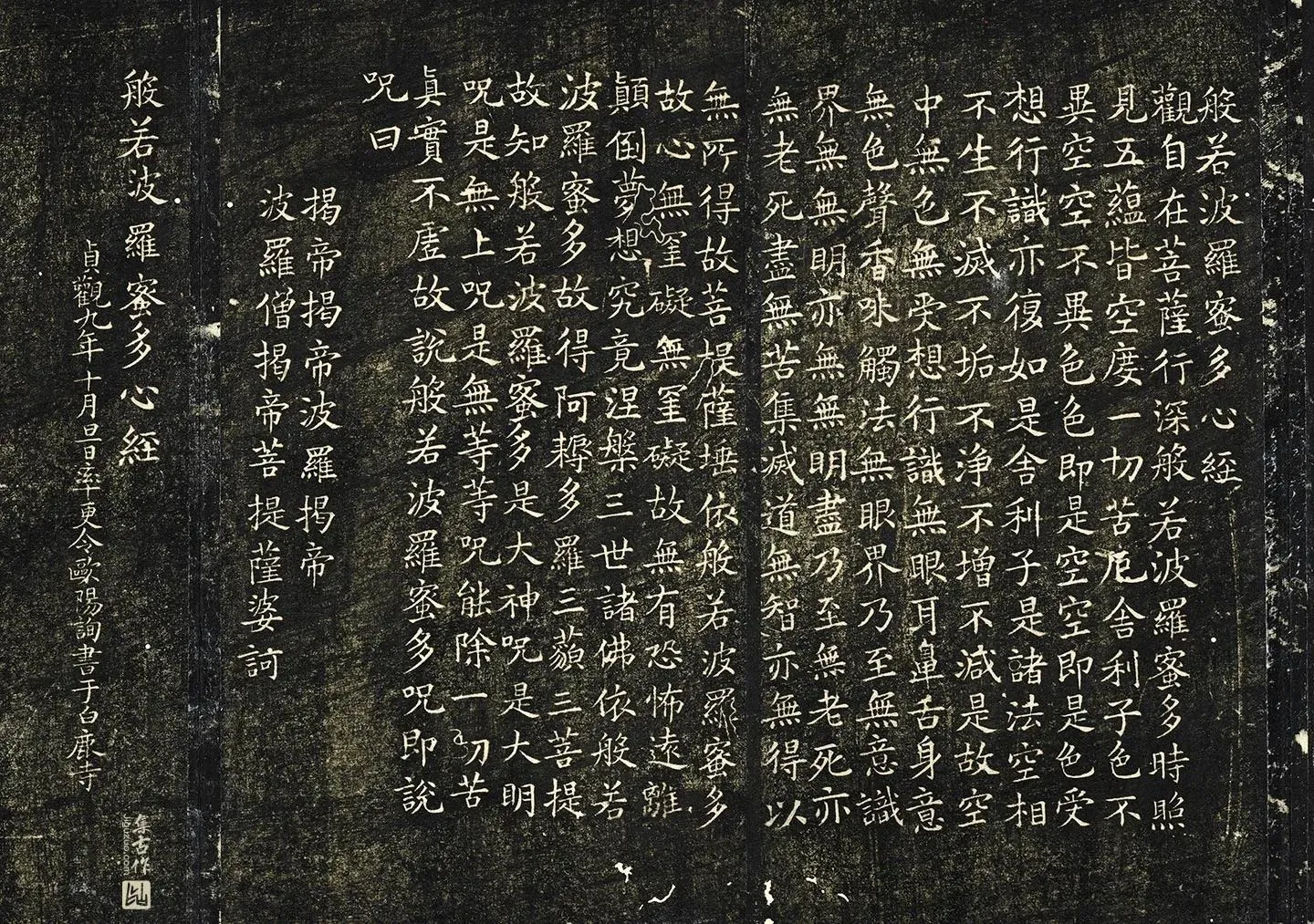

《心经》简短精要,体现观音菩萨的般若智慧,「照见五蕴皆空,度一切苦厄」,能助亡者心识听闻般若空性,顿破对生命与世间的执着,心开意解,为往生善道或净土种下最殊胜的智慧善因。即使日常,也可常诵。

《大悲咒》含摄观音菩萨无量劫所修一切功德与愿力,每一音声,都能净化亡者业障,安抚其飘忽神识,化险厄为光明。诚心持诵「南无观世音菩萨」圣号,仰仗菩萨愿力,直接接引亡者往生善道或佛国净土,使其究竟离苦得乐,功德殊胜。

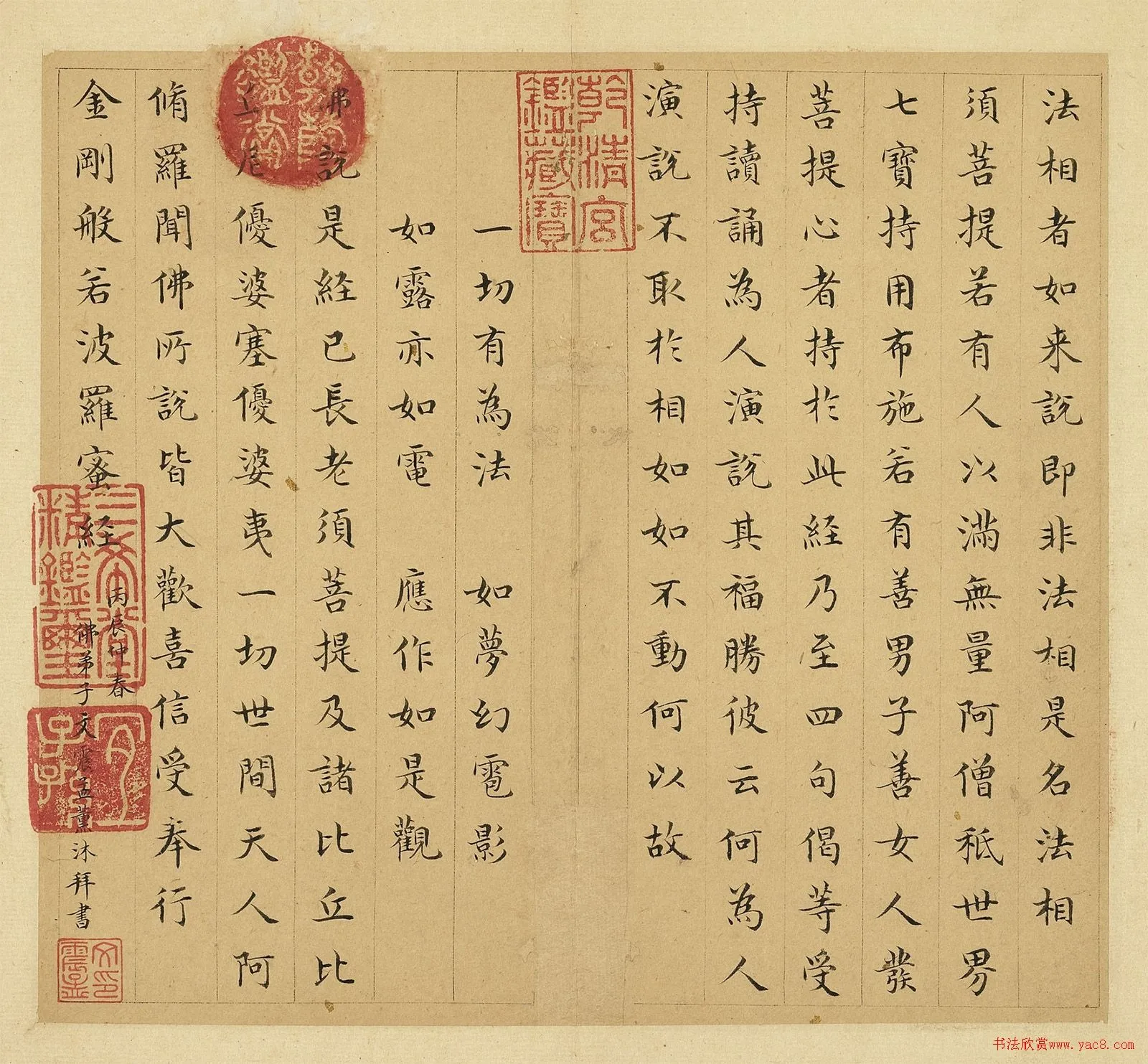

《金刚经》阐释「缘起性空」的真理,帮助亡者看破对世间的执着。经云:「一切有为法,如梦幻泡影。」诵此经可让亡者体悟生命实相,放下万缘,自在解脱。其空性智慧,能斩断烦恼根源,也是对亡者来世最上乘的祝福。

那么,诵哪部经最好?贵在诚心。与其纠结于选择,不如就从您最有感应的一部经、一尊佛菩萨圣号开始。诵经时,试着放下杂念,专注于经文的每一个字句,口读耳闻,字字分明。诵毕,具体地回向:「愿以此功德,回向给(亲友名字),愿您业障消除,离苦得乐,往生净土。」

诵经,与其说是「超度亡魂」,不如说是将对亲友的爱,升华为最清净的祝福。当我们专注诵经时,其实也同时在疗愈自己的悲伤。透过经文,我们学会放下执着,了悟活着的人生智慧。

正如《华严经》所说:「譬如暗中宝,无灯不可见,佛法无人说,虽慧莫能了。」在生死交关的时刻,我们为亲友点亮佛法明灯,这盏灯不仅照亮亡者的去路,也温暖着生者的心。

作者:黃婉曼

佛学研究硕士。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。

大悲呪里的 「娑婆诃」到底是甚么意思?

大悲呪有十四个「娑婆诃」,每一个娑婆诃,都有六种意思:分別是「成就」、「吉祥」、「圓寂」、「息灾」、「增益」、「無住」。

第一个意思是「成就」

你诵这个呪,一切不吉祥的事情都会吉祥,但是你也要真信心;你若没有信心,也不会吉祥的。你诵呪的时候信不信,菩萨是知道的。啊!你有真信心。

第二个意思是「吉祥」

你诵这个呪,一切不吉祥的事情都会吉祥,但是你也要真信心;你若没有信心,也不会吉祥的。你诵呪的时候信不信,菩萨是知道的。啊!你有真信心;你有一半一半的信心;你有少一半的信心,多一半的不信心;菩萨都会知道的。你想得到这一种成就,就要有信心。你想吉祥,也必须要有信心。

第三个意思是「圓寂」

第三个意思是「圆寂」。本来在比丘往生、涅盘的时候,都叫圆寂;但此处这个「圆寂」,并不是说死了。那若我念念这个呪就念死了,就「娑婆诃……娑婆诃……」,这个圆寂是「功无不圆」,你的功是圆满的;「德无不寂」,德行也到极点,不是一般人可知道的,只有佛菩萨知道你的德行。

第四个意思是「息灾」

灾难休息了,就是没有灾难了。

第五个意思是「增益」

增加了,就对你有特别的好处。

第六个意思是「无住」。《金刚经》上「应无所住而生其心」的那个「无住」,无所著住。甚么叫无所著住?就是甚么也不着住了,也就是怎样都可以。

这是一种无为法,无为而无不为;无住也就是无为,无为也就是无住。可是无住身心,身心又要无住:不要住到烦恼的地方,不要住到无明的地方,不要住到贪心上。

不是住到嗔心上,不要住到痴心上,不要住到慢心上,不要住到疑心上。无住,就是叫你若是有这种心,就赶快把它降伏了。降伏了,就是无住。

图片及来源:上海隆庆寺

生活不如意是业障吗?

很多人在生活中遇到不如意,都会归咎于业障。「真是业障!」是消极的讯息?是骂人的话语?还是自我认命的咒语?业障到底是什么?业障真的存在吗?业障又要如何消除?先听听以下的故事︰有一个商人,生了个不孝子。他不但不好好读书,还误交损友,天天在外游荡泡妞。父亲在不得已之下,只好把他送到英国念书。到了英国,他依然故我,天天开着跑车到处花钱寻乐。不仅如此,他还威胁同行的姐姐,不可以告诉在马来西亚的父母。

一直到父亲生意失败、经济拮据,才让两个孩子辍学返乡。可是,儿子已经染上毒瘾,不但无法帮助父亲的事业,还将父亲仅存的一栋住处变卖。父亲悲忧成疾,临终前才说出了一件不为人知的事实︰父亲原是一个富商的书记,却与主人的妻室有染。有一次,他起了恶念,故意在富商返乡的路途中制造意外,把主人害死了。富商的财产由妻子继承,他如愿以偿,不久后就与富商的妻子远走高飞,到外地另筑爱巢。他们后来生下的,就是现在这个败家子。儿子把父亲的家产花得一干二淨,就连父亲往生后的棺材费都没能力偿还,母亲也因癌症往生……可谓家破人亡。

另一个真实的故事︰有一个妇女初到巴西,就到医院当义工,受训3个月后被分发到没人敢领职的单位——停尸间。她是一名虔诚的佛教徒。无论是惨死、枉死、意外死等等无人认领的亡者,都一面念佛,一面为亡者洗淨、穿衣……一做就是10年的义工。10年后,他先生就业的工厂关闭,两夫妻就到都市另谋发展。夫妻俩一开始是当推销员,不久后,友人请他们夫妇代理台湾来的计算机零件。在他们认真经营下,生意逐渐上了轨道,几年后还成了百万富翁。这位佛友不因为飞黄腾达而忘记本分,继续出钱出力为医院、寺院、社会等谋福利。他们的善行,成为儿女的好榜样,儿女们大学毕业后,不仅成为对社会有贡献的人,也延续父母之善举。

回到来看生活不如意的问题,问题到底出在哪里?是心理障碍?是人际关系不协调?处理事情不够圆融?或是事业婚姻不顺利?这都需要自己一一认真思量,抽丝剥茧,才能一一解套。

「业障」一词,以现代语来说,就等于是自己所作所为的结果。解铃还须系铃人,希望大家把自己所谓的「业障」一一摊开来,放大看清楚并分析。佛法是讲无常的,一切唯心造,此心能造,此心能灭。

希望大家能明白因缘果报的法则,自创善因,自创善缘,自创善业。祈愿大家能明心、慧解、勇力。用清淨的身、口、意,来缔造自己的生命与未来。

数据源:峨眉山佛教

佛教的天堂地狱观 天堂不是终点|地狱不是死

佛教信不信天堂与地狱?简单来回答是「信」,还分得很仔细,但佛教的天堂地狱,不是二分法那么简单,不是指我们这一世的完结,只有去天堂,或是下地狱,佛教有轮回的说法,我们的天堂地狱都是六道轮回的一部分,只要众生未跳出轮回,理论上每个人都有机会去过天堂或地狱,回来再做人,来回地狱又折返人间,因为假设轮回是无限的话,你在不同的地方,跳跳、上上、落落,中间你总有机会在六道内跳去不同的地方,所以我们说在轮回里,每一个地方都是苦的,唯有去了解究竟的佛法,才可以脱离轮回,大部分人对天堂和地狱的认知,就是做善事就上天堂,坏事就落地狱,又是非常简单的答案。

修五戒十善,积极行善只要你的福报够多,你就有机会生天享福,但如果你犯了五逆十恶,即是超级大坏事,你就有机会落地狱受苦,不是说上了天堂就一世享福,落了地狱就永不翻身,其实我们上了天堂后,如果你的福报享完你也是会掉下来,如果你去到地狱,你的苦报受完,你也可以升班再上去,离开地狱。

而佛教说的天堂,通常是会指天界,而佛教说的天界是分三界和二十八天,有一个欲界天,是比较接近人间的天界,有六层,再上就是色界天,有十八层,再上就是无色界天,有四层,而大部分人去行善积德,就会去到欲界的六天,而去到色界或无色界,通常是禅定的高手,或是证到某个圣人的阶位才可以上去。

而地狱种类,多到数不完。主要分为三大类,一个叫根本地狱,有八大热地狱,八大寒地狱,有近边地狱和孤独地狱,地狱会根据你做的不同恶业轻重,受不同的果报,落到不同的地狱,不要以为会有鬼差把你拉到地狱,其实全部都是你的业力自作自受,提到天堂就不可以不提净土,净土就不同我们轮回里面的天界,净土是在轮回以外,它是由佛的愿力所建立,例如阿弥陀佛的西方极乐世界,净土不是给你享福那么简单,净土是一所大学,可以让你继续修行、继续进修佛法,去到极乐世界就好像进了一间名校,有佛菩萨亲自去教你让你比较容易觉悟,最后可以跳出轮回,证得解脱。

所以天堂地狱都不是我们这一生完结后的终极目标,佛教去强调天堂不是永久的快乐,地狱不是永久的绝望,我们希望可以跳出轮回,超越生死,证得解脱,所以做善事有善报,做坏事有恶报,天堂地狱都是你自己业力的反应,不要太执着于想去升天,也不用太怕落地狱,最重要是活好当下,努力修行,去决心离苦得乐,如果你有心学佛的话甚至可以发愿去净土,去大学进修再冲刺,而不是(升天)求单纯地享受。

作者:Angus@我佛磁Bass

Angus,广告/数码/公关人,以「我佛磁Bass」在网上创作,分享「全修行兼职返工」的生活模式。过去十多年,一直学习不同的身心灵方法,近年皈依学佛,跟随法师修心养性。深知「说道理易,学佛难」,希望打破深奥义理,以体验和传心为本,让佛法走进生活。

近年积极于企业及小区机构,分享如何以正念呼吸契入佛法,推动身心平衡与压力管理,帮助现代人找回内在平静与力量。我相信,认真呼吸,好好观心,能将善意带到家庭、职场及社会。希望透过呼吸,让更多人感受到佛法的温度与力量。

华严经的集成

《华严经》的全名为《大方佛光大学佛教学系 郭朝顺教授广佛华严经》,一般称《华严经》有三个版本,分为是晋译的六十卷本,唐译的八十卷本与四十卷本。

然而最后的四十卷本,其实内容只包含其他两个版本中的〈入法界品〉的部分,因此大本的《华严经》还是以晋译六十卷本及唐译八十卷本为代表。

《华严经》很可能是由许多不同的经典集结而成,根据法藏的《华严经传记》的记载,在晋译《华严经》译出前后,已有相当《华严经》中某些品的单行本经典在中土被译出;依据现代文献学者的考察,认为《华严经》很可能是在中亚的于阗被结集的。

《华严经》的最早原型可能是《兜沙经》,「兜沙」(梵文daśa)字义即是「十」。这部经展现十方佛土、十方佛的佛教宇宙观,同时本经所提出来的只有名目而无内容的菩萨行的十种十法,在《华严经》即发展出具体的内容,而成为经中各种以十为名的品名,如〈十住〉、〈十行〉、〈十回向〉、〈十地〉等等。

《兜沙经》的内容大致对应《华严经》的〈如来名号品〉、〈光明觉品〉,但简略许多;本经的进一步扩大是《菩萨本业经》。《菩萨本业经》的内容,相当《华严经》的〈如来名号品〉、〈光明觉品〉、〈净行品〉、〈十住品〉;本经与《兜沙经》也一样都会强调说法的时间是如来初成正觉的时刻,因此将之视为同一主题的接续发展,是具合理性的推论。

除了以上经典外,还有相当《华严经》〈十地品〉、〈性起品〉、〈离世间品〉、〈入法界品〉、〈十定品〉(惟有八十卷本及藏译本有之)的经典曾被译出,但其内容与《华严经》有所出入,加以六十卷本与八十卷本也有品目的差别,由此可以推论,《华严经》确实由许多不同单行本的经典结集而成,是一部逐步被扩大建构而成的经典。

参考数据

1、〔东晋〕佛陀跋陀罗译,《大方广佛华严经》,《大正藏》第9册。

2、〔唐〕实叉难陀译,《大方广佛华严经》,《大正藏》第10册。

3、〔后汉〕支娄迦谶译,《佛说兜沙经》,《大正藏》第10册。

4、〔吴〕支谦译,《佛说菩萨本业经》,《大正藏》第10册。

5、〔唐〕法藏,《华严经传记》,《大正藏》第51册。

6、木村清孝,李惠英译,《中国华严思想史》,台北:东大书局,1996。

7、郭朝顺,《华严镜映哲学——《华严经》觉悟经验的诠释与开展》,台北:新文丰出版公司,2023。

图片及数据源:佛光大学佛教学系 郭朝顺教授