恒常学习

从《梁皇宝忏》走入佛法

草露风霜闪电光,堪叹人生不久长;有生有死皆有命,无来无去亦无生。为追询父亲「死后往哪里去?」经人介绍阅读《解结科仪》一书。虽然日后才知此书乃外教书籍,但当时见书中只反复说着「凡人皆会死」,感到此书理念粗浅,应当不属正统佛教书籍,逐引不起自己多大的探讨兴致,也就因此没有受到书中观点偏颇的影响。直到在丰原慈云寺为养父做佛事拜《梁皇宝忏》时,除深感忏文优美外,也才知晓因缘果报的道理——「业力」,是人生值得深思的课题。

「草露风霜闪电光,堪叹人生不久长;有生有死皆有命,无来无去亦无生。」在慈云寺拜《梁皇宝忏》时,皆会诵及此段偈文。

人生何其短暂!就如春草上澄澈清亮的露水,当太阳一出,就干涸了;又如夏天的微风,刚拂来,就消逝了;也似冬天白茫茫的雪,在阳光照耀下,立时就溶化了;或像雷电闪光,瞬间就消逝无踪。如此短暂的人生,真是令人浩叹……

我用宁静的心,拜诵《梁皇宝忏》七天期间,体会到「万般带不去,唯有业随身」。业,就是一般人所说的灵魂,灵魂来来去去;对佛教而言,就称为「业识」。业识就是平常的行为造作,好的行为、恶的行为,就像一颗颗的种子,完全落入八识田中,隐藏在里面,然后跟着人来来去去。

业,是过去种的因,现在所得的果;现在这个果,还有多种因在造。以释迦果为喻,种下一粒释迦果的种子,每粒种子都可生长累累的果实,而一个释迦果中又有很多的种子。

我们现在所受的,就像以前种一粒释迦果的种子,这是因;现在长成许多个释迦果,粒粒皆是果,而果中粒粒是因。所以虽然我们种过去生的因,受现在的果,但是现在我们可以再造因呀!就看你是要造什么因,是好因、或是不好的因,而这些种种的因,又成为来生的果…

数据源:《证严上人思想体系探究丛书【第一辑】》之《上人口述思想历程》

学习佛教的好处

学习佛教具有多方面的好处,简单来说有以下六点,分别是增长智慧、净化心灵、建立正确的人生观、增强道德修养、及获得心灵的慰藉培养慈悲心和社会责任感。

增长智能

通过学佛,深入思考佛法的核心教义,如因果、无常、空性等,有助于打破对世界的固有认知,培养更深刻的洞察力和思维能力。例如,理解「一切有为法如梦幻泡影」,能让人以更豁达的心态看待生活中的得失。

净化心灵

通过学习,能逐渐减少贪嗔痴等负面情绪,内心更加平静、宽容。比如,通过修行一「四念处」(观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我),能减少对物质和欲望的执着。

建立正确的人生观

佛教强调「人生苦空无常」,引导人们认识到生命的短暂和无常,从而珍惜当下,不盲目追求外在的功名利禄,而是注重内心的修行和品德的培养。例如,明白「诸行无常」,会让人更从容地面对生活中的变化和挫折。

增強道德修养

佛教倡导「五戒十善」(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒等),通过学习和实践这些戒律,能规范自己的行为,提升道德水平,促进人际关系的和谐。

获得心灵的慰藉

在面对生活中的困难和痛苦时,佛教的教义能给予精神上的支持和安慰。例如,通过念佛、诵经、禅修等方式,能让人在内心找到安宁和力量,缓解焦虑和压力。

培养慈悲心和社会责任感

佛教强调「慈悲为怀」,鼓励人们关爱他人、帮助众生。通过学习佛教,能激发内心的慈悲心,积极参与公益事业,为社会做出贡献。

学佛是一个渐进的过程,需要保持谦虚、开放的心态,不断深入思考和实践。通过这种方式,不仅能提升个人的修行境界,还能让生活更加充实、有意义。

图片及数据提供:上海庆隆寺

《法句经》欺负善良之人 招十倍之祸

「欧杖良善 妄谗无罪 其殃十倍 灾迅无赦 生受酷痛 形体毁折 自然恼病 失意恍惚」 《法句经》〈刀杖品〉

译文

《刀杖品》主要讲的是,不可使用刀杖伤害众生,以及伤害良善、谗害无罪之人会带来的严重后果。

这段讲述的是,殴打善良之人、妄加谗言陷害无罪的人,会招致十倍的灾祸。而且这种灾祸来得迅速,无法赦免,行凶者会在生前遭受剧烈的痛苦,身体遭受伤害。

同时,还会患上恼人的疾病,精神恍惚,意志消沉。这些都体现了佛教的因果报应观念,旨在告诫人们要止恶行善,保持慈悲和善良的心态,善待良善之人。若施以恶行,会数倍地自食恶果。

数据源:上海玉佛禅寺

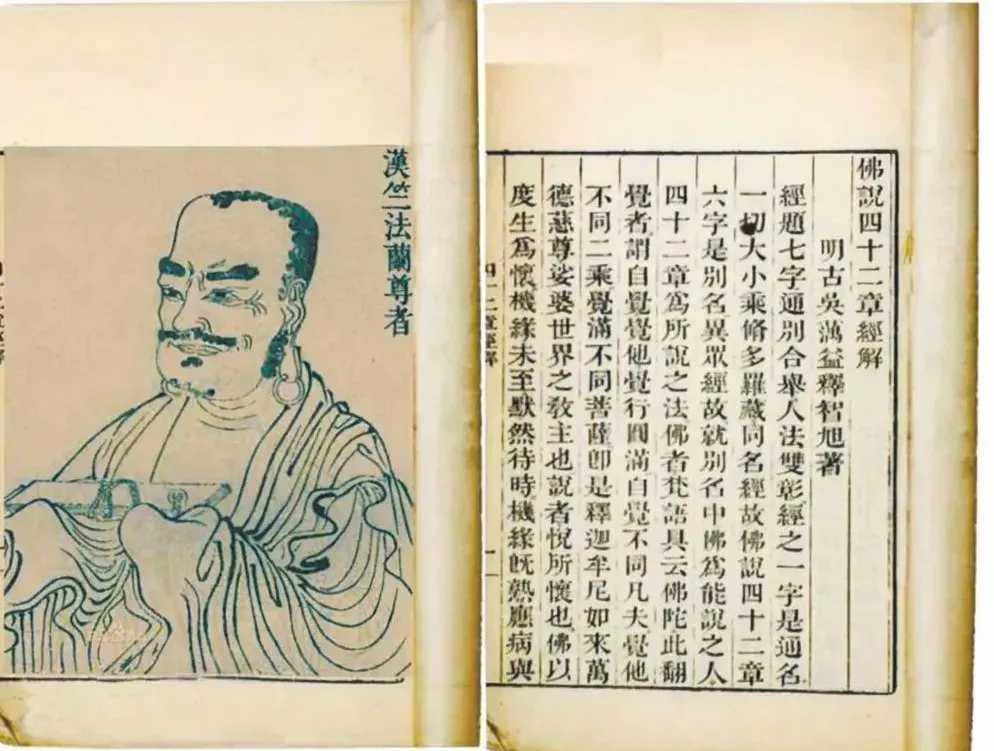

清凉溥泽 |《佛说四十二章经》:正观敌色

佛言:慎勿视女色,亦莫共言语。若与语者,正心思念,我为沙门,处于浊世,当如莲华,不为泥污。想其老者如母,长者如姊,少者如妹,稚者如子。生度脱心,息灭恶念。

这里则是更加详细地阐明,修行一定要脚踏实地用功,一步一步走,开步怎么走?要远离女色。怎么远离?要把你的眼睛守好,不可以看女色。你眼睛不看女色,就不会打妄想。不要跟女人说话,就不会发生感情。 假若比丘,不能不跟比丘尼讲话,或者不能不跟女居士讲话的时候,则要把自己的道心把持好,要端正心念,去除邪念,才可以跟女众说话。

「正心思念」,就是要起正当的观想,怎样观想呢?则是「我为沙门,处于浊世,当如莲华,不为泥污。」我出家当比丘,住在五浊恶世,可是我现在要修清净法门,要与莲花一样,出污泥而不为污泥所染。

如果是女众,是位比丘尼,则要把经文反过来,要把眼睛守好,不要看男众,也不要跟男众多说话。如果一定要说话,要想到我虽然出了家,我是住在五浊恶世,要像莲花一样,出污泥而不被污泥所染污,不要跟男众多接近、多说话。不得已要说的时候,要正心息念。

比丘跟女众讲话,要正心观想,观想这些女众都是我的家亲眷属,就不会起淫欲之念。遇见年老的女众,想她是我母亲;比我年纪大的,想她是我的姐姐;比我年纪小的,想她是我的妹妹;年纪很小的女众,想她是我的女儿。如此观想,当要和女众不得不说话的时候,把她观想成你的家亲眷属,是要度脱的女众。你对你的家亲眷属,能生淫心吗?不能。你要度脱你的家亲眷属,能生恶念吗?不能。这叫做“正心思念”,只有这样,才可以跟女众讲话。

相反,如果是女众或是比丘尼,在不得不跟男众讲话时,要正心思念,观想年老的男众,像你的父亲。比你年纪大的,像你的兄长。比你年纪小的,像你的弟弟。再小的,像你的儿子一样。对于家亲眷属,应该生起度脱心,只有这样才能跟男众说话。

图片及数据源:五台山佛教

那些生命中 善待我们的人

对于有恩于我们的人,我们有时因为习以为常,或是不以为然而没有注意到对方的恩情。在欠缺对他人恩义的认识和感激下,人与人之间的关系很容易「利益化」或「冷漠化」。

因此知恩、念恩、报恩就尤为重要。经典中指出下面这些人都是我们的「恩人」,在此略释以下四类,以作参考。

第一类

第一类是在我们成长过程中,给我们生命、照顾和支持的人,比如父母,哺乳者、长辈等。

那他们具体有哪些恩德呢?

《大乘本生心地观经》中就记载了母亲的十种恩德,节选数种如下:

大地:十月怀胎期间,为胎儿提供安稳的依托,使其在母胎中得以孕育成长。

能生:母亲怀胎期间历经众苦,生产时也遇到巨大的痛苦,这才将孩子带到世间。

养育:母亲照顾子女无微不至,时刻注意四季变换及冷热风侵,让孩子平安长大。

智者:母亲通过言传身教、故事讲解等方式,引导孩子学习知识、增长智能。

庄严:母亲帮孩子穿戴整齐,使其外表整洁美观;更以道德教诲塑造孩子的内在质量,使身心皆庄严。

教诫:母亲用温和的语言和正确的价值观,引导孩子远离恶行,培养善良、正直的品德。

第二类

第二类是在我们困难时,帮助我们的人。

比如饥渴时给我们食物的人,遇到大火、水灾等危难时救援我们的人,生病以后为我们治疗的人等等。

第三类

第三类是帮助我们获得利益安乐的人,其中最典型的便是师长。

经典告诉我们,师长对我们有五种恩德:

一、顺法调御,以爱教导

依据正法,以慈爱之心教导,而非强制或严厉责备。

二、诲其未闻,增广知识

教导我们未曾听闻的知识,帮助我们拓宽视野、增长智慧。

三、随其所问,令善解义

根据我们的疑问进行解答,帮助弟子深入理解。

四、示其善友,乐于交游

为我们推荐良师益友,引导我们结交品德高尚、志同道合的人。

五、尽其所知,诲授不吝

毫无保留地传授自己的知识和经验,不藏私、不吝啬。

第四类

第四类是在我们生存或发展过程中,给予支持、陪伴,与之同喜同忧,或是在困难时不离不弃的人。

别吝啬表达我们的感谢,既已知恩,便应报恩。

佛教中关于报恩一般遵循以下3种原则:

受恩常念、小恩大报、尽力报恩。

其实,生活中有恩于我们的人远不止于本文所述四类,而对于这些恩人,千万别吝啬表达我们的感谢。

谁是你生命中的「恩人」,他做过哪件让你印象深刻?

数据源:上海玉佛禅寺

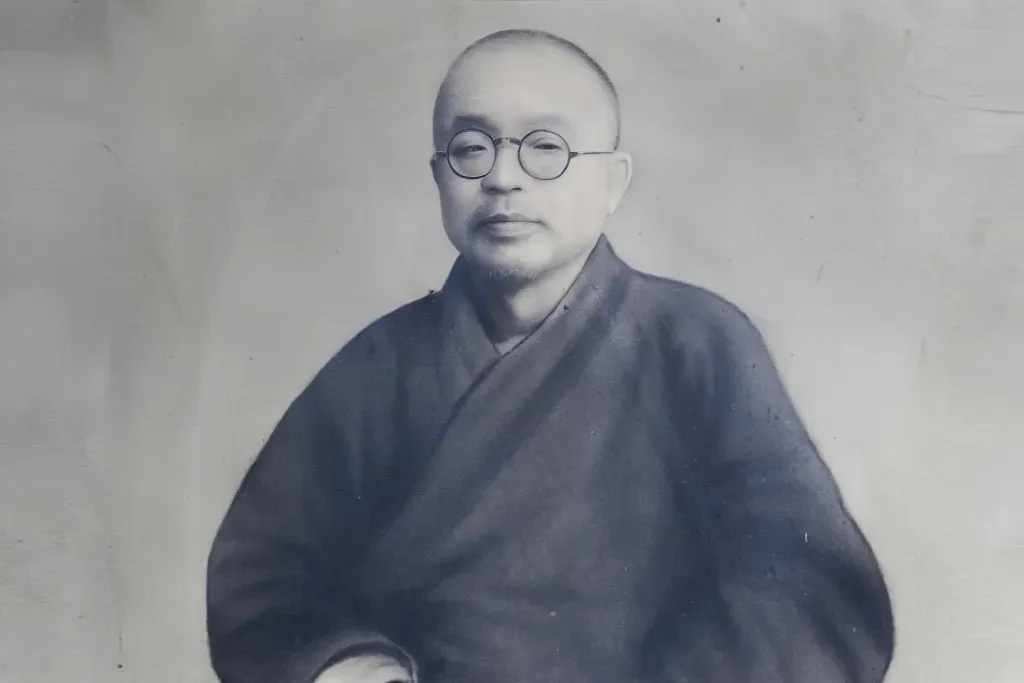

为什么要学佛

当今时代,越来越多的人开始走进佛门,去理性地了解、接受、学习佛法。作为走进佛门中的一员,你有没有问过自己:为什么要学佛?学佛的究竟意义是什么?今天为大家分享一篇太虚大师的开示——《为什么要学习佛教》,共勉之。

我们为什么要学习佛教?

佛法的精义甚深难知,不是言语可以说出来的。但他的义理虽然深妙,却又在吾人日用寻常之中,并非离掉吾人日用寻常另外有所谓佛理佛法。只因吾人迷逐幻影不自觉知,将自己本来现成的佛理抛在九霄云外,好像佛是佛人是人,斩然截成两橛,似乎佛法与吾人没甚关涉,一讲到学佛便好像是一件希奇古怪不合人情的事,这就错了!现在分四层来讲:

何谓佛教

佛者,梵语佛陀,汉译为觉者。故佛之一字,即指一对于宇宙及人生之迷梦,乃至一切世出世间万法之迷梦,能够澈底打破而得大觉大悟之人。由此大觉悟人说明宇宙万法之真理,并说明此真理人人皆可悟到,又为之创设种种能够悟证真理之方法;由此种种方法是佛所施设之教法,故合称为佛教。吾人若能确信其教法,依教奉行,必有解悟真理实证真理之一日也。

佛教之內容

佛是觉悟者之义,其所觉是宇宙万法之真理,而此真理及万法乃人人心中所同具;祗以一向迷却本来,不能调和聚集令其显现了达,故流转生死系于业苦莫能自拔!佛教、即为此一大事而立教者也。其内容,以佛、法、僧三项为主。法者、轨持之义,谓能轨范任持一切事物故。僧者、清净和合众之义,一心照了一切法,一切法集显于一心,相融摄无碍故。又佛者说法化导于僧者也,法者由佛施设于僧者也,僧者依法修行于佛者也。非佛无以有佛教,非法无以成佛教,非僧无以持佛教,故佛教之内容必具佛、法、僧三者。

佛教与吾人有何关系

吾人心之自性是靈覺的,若非究竟正覺之佛,無以悟吾人心覺之自性,未免恒為迷失本性之人。又吾人覺性是遍照法界萬法的,若非佛法遍明法界一切法,則無以顯吾人性覺之相。又覺含法界,萬法唯心故。吾人的體用性相,是法界萬有調和一如的,若非佛法之僧統理大眾一切無礙,則無以全吾人性覺之用。故若非佛教,則吾人便失其為人之真價值,而吾人之體相用一切皆失。以此、可知佛教與吾人關係之深切矣。

吾人因何要研究及修持佛教

吾人心之自性是灵觉的,若非究竟正觉之佛,无以悟吾人心觉之自性,未免恒为迷失本性之人。又吾人觉性是遍照法界万法的,若非佛法遍明法界一切法,则无以显吾人性觉之相。又觉含法界,万法唯心故。吾人的体用性相,是法界万有调和一如的,若非佛法之僧统理大众一切无碍,则无以全吾人性觉之用。故若非佛教,则吾人便失其为人之真价值,而吾人之体相用一切皆失。以此、可知佛教与吾人关系之深切矣。

,乃能實現吾人之真價值也。

依此四端,可知學佛為吾人極平常極必要之事,而決非不近人情者也。

圖片及資料提供:上海慶隆寺

药师佛与现代医学是否冲突?

在当代医疗科技蓬勃发展的时代,许多人不禁疑惑:祈求药师佛加持与接受现代治疗,是否相互矛盾?其实从《药师琉璃光如来本愿功德经》的视角来看,佛法与医学非但不冲突,反而构成相辅相成的疗愈体系。药师佛的十二大愿中,既包含「众病悉除」的出世间愿力,也涵盖「诸根完具」(身体四肢功能健全,没有残缺或病痛的理想状态)的世间医疗关怀,这种既重内在心性转化、亦不离现实苦难的智慧,正是药师法门能跨越时空、契合当代需求的关键。

药师法门的修持对象,实则涵盖至少三类与医疗息息相关的群体。对于追求现世安乐者,药师佛第七大愿承诺「身心安乐、家属资具悉皆丰足(衣食丰足)」,这与现代人追求生活质量的需求相契。对于深受病苦者,经文明确记载听闻药师佛名号可「消诸病痛」,此非否定就医,而是强调在医疗过程中辅以心灵寄托。对于医疗工作者,药师佛手持药壶的形象,恰是「医病更医心」的职业精神写照。当患者同时接受医疗与佛法的引导时,往往能展现更积极的生命韧性,这正是《药师经》所说「以物药治身病,以法药治心病」的现代实践。

为病患修持药师法门的方式,本质是透过具体行动凝聚善念。诵读《药师经》时专注观想琉璃光遍照病者,如同心理学的「引导式意象疗法」,有助缓解焦虑。供养药师灯象征「以光明破无明」,其稳定光源能营造安宁氛围。这些善业透过回向机制,既符合佛教缘起法则《正法念处经》「善业因缘得乐果」,也与现代医学证实的「正向心理影响生理」原理相通。

因此,药师佛信仰与现代医学的关系,实为「究竟与方便」的互补。佛陀在经中明示应求医药、请疗治,肯定世间医疗的价值,而药师法门提供的「无畏信念」,恰能补足机械化医疗中的人文关怀。Harold G Koenig在Spirituality in Patient Care一书中指出,具有精神寄托的患者对治疗的配合度与复原力明显提升,这与药师佛本愿中「令诸疾病、速得除愈」的誓愿不谋而合。当医师开立处方时怀抱药师佛的慈悲,当患者服药时心存感恩,医疗行为便从技术层面升华为自他两利的修行。

真正的药师法门,从来不是要人在医学与佛法间二选一。就像经中描述药师佛化现的「十二神将」护持众生,现代医疗团队何尝不是诸佛愿力的展现?当我们在医院走廊合掌祈愿,在手术室外持诵佛号,在复健时观想琉璃光,这些种种时刻,药师佛的智慧正以最当代的方式告诉我们,治愈的奇迹,始终诞生于科学与信仰的交会之处。

作者:宁珑

香港中文大学佛学研究硕士。

缘份,就像种子要遇见阳光和水才能成长。每一种偶遇或许都不是巧合。既然我们有缘相聚、相识、相处或求学,就不必执着这是因,还是果,只要活好自己每一刻,真诚对己对人,必是有智慧的人。

诵经是为了什么?

佛经是佛所说的信佛、学佛,而至成佛的方法。方法无边,所以佛经的数量和名目也很多,在我们这里,最适用和最通行的,则有华严经,法华经,地藏菩萨本愿功德经,药师琉璃光如来本愿功德经,金刚般若波罗蜜经,佛说阿弥陀经,心经等。

诵经的起源,出于印度释迦佛的时代,因当时的佛经,既没有印刷本,也不用抄写本,都是靠着以口传口地相传下去,所以,要听佛的弟子们代佛说法,往往是听他们将所曾听过而已熟记的佛经背诵出来,自己要想熟记某一部佛经,也得下功夫把它背诵出来,到后来,诵经便成了学习佛法和宣传佛法的基本工作。但是,佛教徒为何要把某一部经,诵到烂熟之后,还要在佛像之前一遍又一遍地诵呢?这有两层理由。第一是把佛经当作一面鉴察我们心行标准的镜子:凡夫难保自己不犯错,有时犯了错,尚不能知错改错,但当面对佛像,口诵佛经之时,就同听到佛在亲口说法来教诫我们一样,使我们一次又一次地策励修行;已经犯的过错,赶快改正,尚未犯的过错,决心不犯。

已经修的善功,努力增加、尚未修的善功,立志去修。这像一位爱美的女士,闺房中有了镜子,出门时也要随身携带镜子,早晨照过镜子,偶一动作之后又要再照镜子,今天照了镜子,明天、后天、大后天,乃至明年后年,还是要照镜子,那无非是为要保持或增加她面容的整洁美丽而已。第二是将诵经当作代佛说法的神圣使命:佛法的主要对象是人,除人之外,六道众生之中,尚有天、神、鬼,以及少数的傍生或畜生(动物),也能信受佛法。

所以,虽在无人之处,或在无人听懂所诵的经义之处,只要有人诵经,就有异类的天、神、鬼、畜,来听我们诵经。天、神、鬼三类的众生,以及部分的傍生,均有或大或小的神通,我们诵经之时,只要专诚,即能感应它们来听经。若你为你亡故的亲友做佛事诵经,你的诚意初动,你那亲友的亡灵,就已得到了消息,必定会如期前往听经;亡灵的灵性特别高,纵然在生之时从未听过一句佛法,死后听经,也能依其善根通解信受。

文︰圣严法师

数据源:峨眉山佛教