恒常学习

新年拜神许愿 如何灵验?

农历新年,总有朋友喜欢到寺庙祈愿,希望一年顺遂。佛教徒又可不可以烧香拜佛?可以,不过我们要以正确的心态礼拜、如法地发心许愿。拜神许愿不是与神明进行世俗交易的「讨价还价」,而是心念的真诚流露与发愿的修行实践。

上香、下跪,表达的是对佛菩萨的虔诚恭敬之心,但如《金刚经》所言:「若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。」这是佛教反对将佛陀神格化、功利化的核心精神。

佛教中的礼拜对象,无论是佛、菩萨或护法,其本质并非掌控我们命运的主宰者,而是觉悟的典范,是我们向之学习的老师。拜佛不是向高高在上的权威祈求恩赐,而是通过自己虔诚的身语意行为,唤醒自身内在的觉性。

如何许愿才会灵验?

一、发心要符合因果,你有愿望,也需要配合正确的行为,例如求平安,当知道要多持戒修善;求智慧,也要靠自己勤奋精修。

二、动机要清净,发利益众生之心,与其求「让我发财」,应该发愿「愿我有能力做更多捐献,帮助贫苦大众」;求「让我事业顺利」,不如发愿「愿我工作勤奋,发挥能力服务社会」。

三、无执着,一切因缘和合,凡事即使事与愿违,也抱着「我将尽力而为,接受任何结果,从中学习成长」的态度。

每一次拜佛,将注意力从「我要什么」的功利祈求转向「我感恩什么」;思惟佛陀的智慧与菩萨的慈悲,无论是烧香或鲜花水果,重在以虔诚心供养,忏悔反省自身不足,发愿回向。愿我们在新春的祝福中,种下善因,勤修善行,收获真正的吉祥与智慧。

作者:黃婉曼

佛学研究硕士。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。

追求完美 是一种苦

作为直播节目的主持,我会不会有犯口误的时候?一定会。我会不会因为表现不够好而耿耿于怀?一定会。我们都渴望完美,一个完美的工作方案、一段相处融洽的关系、一个永远健康的身体、一种稳定永恒的状态,但这种让我们疲于奔命的完美主义,其本质,正是佛陀所开示的「苦」。

佛陀在《杂阿含经》中告诉我们:「诸行无常,是生灭法。」世间一切有为法,都是因缘和合而生,也必将随着因缘离散而灭。它们的本质皆无常,就像我曾经播报的天气,时而多云有雷暴,时而酷热刮台风,怎可能每天都阳光灿烂?我们强求完美,就是一种对宇宙实相的抗拒。这种抗拒,带来了求不得、爱别离、以及五蕴炽盛的苦。不追求完美,是否教我们得过且过、放弃追求呢?绝非如此。

《金刚经》言:「一切有为法,如梦、幻、泡、影,如露亦如电,应作如是观。」这并非悲观的虚无,而是最究竟的解放。体认到每一个因缘和合的当下,无论事情看起来是「好」是「坏」,都蕴含着其本身的完整性。一次失败,得到教训,带来学习和成长,代表它在本质上就是圆满的。如何在无常中,活出圆满的心?就是将对「结果完美」的执着,转化为对「过程尽力」的专注,培养一颗犹如天空般辽阔的心,承载所有的晴雨雷电,接纳一切无常。在事情搞砸了的时候,先不要自我否定,而是学习像水一样顺应而行,流淌出新的可能。当我们不再与无常为敌,不再执着于非黑即白的完美,这才是苦的止息,才是真正的圆满。

作者:黃婉曼

佛学研究硕士。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。

该为病者亡者诵什么经?

生命无常,亲友骤然离世,往往让我们陷入无限的悲痛之中,此时的佛法,犹如暗夜中的明灯,不仅照亮亡者的前行之路,也能为生者带来心灵的慰藉。《地藏菩萨本愿经》明确开示:「一切众生临命终时,若得闻一佛名、一菩萨名,永不堕恶道。」

那么,诵什么经最为适宜?如果病者病重,或仍在抢救阶段,此时诵念《药师经》,持念「南无消灾延寿药师佛」,是最及时的灵性急救。药师佛十二大愿直指病苦,其琉璃光明能照护危厄中的神识,减轻恐惧、安定身心。经云:「众病逼切...我之名号一经其耳,众病悉除。」这并非取代医疗,而是以愿力创造转机。

佛家相信死亡并非生命的终结,中阴身阶段的亡者,神识飘渺不定,尤其是七七四十九天内,生者若能透过诵经,将对亡者的爱和思念,转化为具体的祝福,回向功德,为他们种下解脱的善因,这也正是佛法教导的慈悲与智慧。

《地藏菩萨本愿经》能帮助亡者消除业障,虔诚诵读能依仗地藏菩萨「地狱不空,誓不成佛」的宏大愿力,为其消除累世业障,超拔冤亲债主牵缠,远离三恶道之苦。而且生者诵读此经,「七分功德,亡者获一」,其余六分生者自得,是冥阳两利的殊胜法门。

《阿弥陀经》详细描绘了西方极乐世界的庄严美好,经云:「若有善男子、善女人,闻说阿弥陀佛,执持名号……即得往生阿弥陀佛极乐国土。」诵经时可观想阿弥陀佛放大光明,接引亡者往生净土。或不断虔诚念诵「南无阿弥陀佛」圣号,将功德回向亡者,也是最直接帮助亡者离苦得乐的方法。

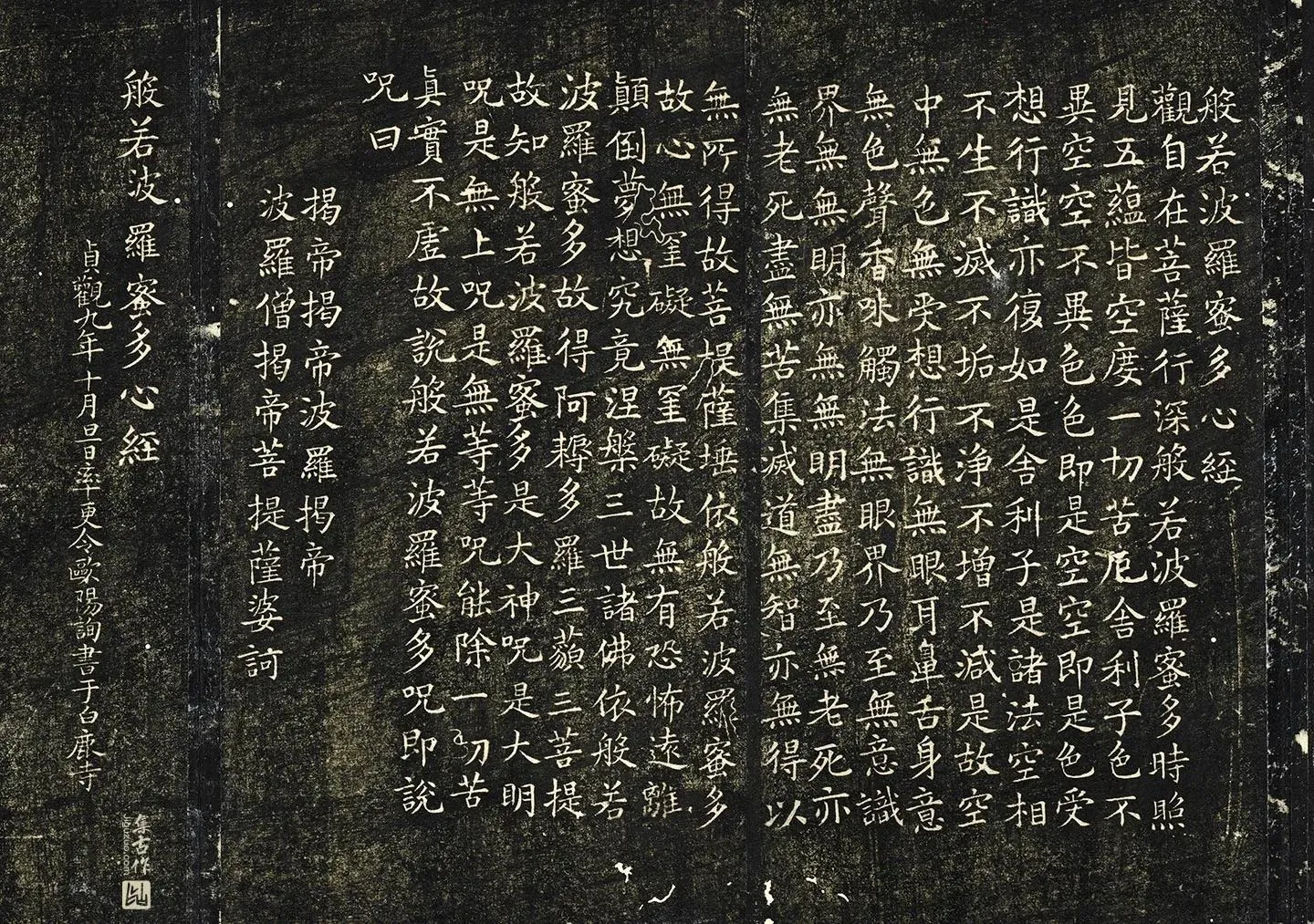

《心经》简短精要,体现观音菩萨的般若智慧,「照见五蕴皆空,度一切苦厄」,能助亡者心识听闻般若空性,顿破对生命与世间的执着,心开意解,为往生善道或净土种下最殊胜的智慧善因。即使日常,也可常诵。

《大悲咒》含摄观音菩萨无量劫所修一切功德与愿力,每一音声,都能净化亡者业障,安抚其飘忽神识,化险厄为光明。诚心持诵「南无观世音菩萨」圣号,仰仗菩萨愿力,直接接引亡者往生善道或佛国净土,使其究竟离苦得乐,功德殊胜。

《金刚经》阐释「缘起性空」的真理,帮助亡者看破对世间的执着。经云:「一切有为法,如梦幻泡影。」诵此经可让亡者体悟生命实相,放下万缘,自在解脱。其空性智慧,能斩断烦恼根源,也是对亡者来世最上乘的祝福。

那么,诵哪部经最好?贵在诚心。与其纠结于选择,不如就从您最有感应的一部经、一尊佛菩萨圣号开始。诵经时,试着放下杂念,专注于经文的每一个字句,口读耳闻,字字分明。诵毕,具体地回向:「愿以此功德,回向给(亲友名字),愿您业障消除,离苦得乐,往生净土。」

诵经,与其说是「超度亡魂」,不如说是将对亲友的爱,升华为最清净的祝福。当我们专注诵经时,其实也同时在疗愈自己的悲伤。透过经文,我们学会放下执着,了悟活着的人生智慧。

正如《华严经》所说:「譬如暗中宝,无灯不可见,佛法无人说,虽慧莫能了。」在生死交关的时刻,我们为亲友点亮佛法明灯,这盏灯不仅照亮亡者的去路,也温暖着生者的心。

作者:黃婉曼

佛学研究硕士。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。

观音有多少化身?

相传唐朝时,在陕西一带,有一位美丽的卖鱼女,令许多青年男子为之美貌而倾倒,纷纷前来求婚。卖鱼女说:「我只有一人,不能嫁给你们所有人。不如我教你们念《普门品》,谁能在一夜之间背熟,我就嫁给他。」结果有二十多人背熟了。

女子又说:「那不如念《金刚经》,谁能三天内背熟,我就嫁他。」结果有十多人做到了。最后,女子再约定一个月为期限,熟读《法华经》,只有一位姓马的青年做到了。正当马郎准备迎娶时,卖鱼女却突然因病去世。马郎将她安葬,伤心不已。

一位和尚前来,点化马郎,告知他:「卖鱼女并非凡人,实为观音菩萨化身,见你们只知贪恋美色,不知向佛,故以此方便法门,引导你们读诵经典、种下善根。」马郎闻言大悟,从此出家修行。

后人便称此化身的观音为「鱼篮观音」或「马郎妇观音」。菩萨为度化众生,不拘一格,根据众生的根器与喜好,以最适合的形象来接近众生,引导我们走向佛法。而其实不仅在人间,六道轮回,尽是无明烦恼,随遂众生身有异,分身六道平等化。

观音菩萨化现为六观音广度众生:如意轮观音度「天界」的天人,不贪恋享福,精进修行;十一面观音度「阿修罗界」,转魔性为佛性;准提菩萨度「人界」,用悲智心,奉行众善;千手千眼观音度「饿鬼界」,种善根,度苦海;马头观音度「畜生界」,现威猛强大形相,震慑邪恶;圣观音度「地狱界」,消除恼火,得生安乐。

妙法莲华经观世音菩萨普门品云:「若有无量百千万亿众生,受诸苦恼,闻是观世音菩萨,一心称名,观世音菩萨实时观其音声,皆得解脱。」观音慈悲化身,随缘应化,以善巧方便为众生种下菩提种子,引领我们离苦得乐。

作者:黃婉曼

佛学研究硕士。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。

《心经》的空性智慧

作为佛教般若思想的核心经典,《心经》以「空性」(śūnyatā)为根本宗旨,深刻揭示一切现象的本质。这里所说的「空」,并非虚无或空无一物,而是指万事万物并不如表面所见那般固定、独立、永恒;相反,一切存在皆为短暂、无常且无独立自性,其存在皆依赖于因缘和合,彼此相依相成。

空性的理论根基,源自「缘起法」。我们所见的一切现象,皆无自性,而是随因缘聚散而生灭。例如一只碗,由陶土、工匠、烧制等条件和合而成,一旦条件改变,碗的形态亦随之消解;又如一棵植物,需仰赖阳光、空气、水分等因缘方能生长,缺一不可。这种「无自性」的状态,即是空性——并非否定现象的暂时存在,而是破除我们对其「固有本质」的执着。

再以黄金狮子为喻:金狮有鼻有足,形貌具足,然一旦熔解,形相顿失,唯余黄金。由此可知,诸法虽现差别相,其性本空,实无自体。唯有透过对空性的体悟,我们才能趋近诸法实相。

《心经》中「色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是」,直指「五蕴皆空」的深义。从色(物质)、受(感受)、想(认知)、行(意志)、识(意识)这五个生命构成要素入手,彻底打破对「我」的实有执着。凡夫往往将五蕴的暂时聚合误认为真实的「我」,因而陷入「我执」所生的贪嗔痴烦恼。唯有观照五蕴如幻,方能逐步脱离对身心现象的执取,证入「无我」智慧。

《心经》的空观与菩萨道修持密不可分。经文中「无无明,亦无无明尽」乃至「无智亦无得」的层层超越,正是为了破除对修行阶位与法相的执着。菩萨以空性智慧实践布施、持戒等波罗蜜时,能彻见「三轮体空」——不执着能施之人、所施之物与受施之对象,从而圆满悲智双运的修证。

那么,空性思想如何融入日常生活?首先,有助于我们淡化对物质与名位的执着,认知财富权位皆缘起如幻,从而减轻贪欲与焦虑。其次,体认自我与他人皆无实体,软化人我对立,改善人际关系。更进一步,若能超越善恶、高下等二元分别,社会自然趋向和谐。当我们能真正领略《心经》的空性智慧,即能步向「心无罣碍,无有恐怖」的自在境界。

空性的理论根基,源自「缘起法」。我们所见的一切现象,皆无自性,而是随因缘聚散而生灭。例如一只碗,由陶土、工匠、烧制等条件和合而成,一旦条件改变,碗的形态亦随之消解;又如一棵植物,需仰赖阳光、空气、水分等因缘方能生长,缺一不可。这种「无自性」的状态,即是空性——并非否定现象的暂时存在,而是破除我们对其「固有本质」的执着。

再以黄金狮子为喻:金狮有鼻有足,形貌具足,然一旦熔解,形相顿失,唯余黄金。由此可知,诸法虽现差别相,其性本空,实无自体。唯有透过对空性的体悟,我们才能趋近诸法实相。

《心经》中「色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是」,直指「五蕴皆空」的深义。从色(物质)、受(感受)、想(认知)、行(意志)、识(意识)这五个生命构成要素入手,彻底打破对「我」的实有执着。凡夫往往将五蕴的暂时聚合误认为真实的「我」,因而陷入「我执」所生的贪嗔痴烦恼。唯有观照五蕴如幻,方能逐步脱离对身心现象的执取,证入「无我」智慧。

《心经》的空观与菩萨道修持密不可分。经文中「无无明,亦无无明尽」乃至「无智亦无得」的层层超越,正是为了破除对修行阶位与法相的执着。菩萨以空性智慧实践布施、持戒等波罗蜜时,能彻见「三轮体空」——不执着能施之人、所施之物与受施之对象,从而圆满悲智双运的修证。

那么,空性思想如何融入日常生活?首先,有助于我们淡化对物质与名位的执着,认知财富权位皆缘起如幻,从而减轻贪欲与焦虑。其次,体认自我与他人皆无实体,软化人我对立,改善人际关系。更进一步,若能超越善恶、高下等二元分别,社会自然趋向和谐。当我们能真正领略《心经》的空性智慧,即能步向「心无罣碍,无有恐怖」的自在境界。

作者:黃婉曼

佛学研究硕士。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。

世界究竟有多大?

我们总说世界渺小,在佛家的概念,世界究竟有多大呢?不妨从《华严经》一窥究竟。佛陀向普贤菩萨揭示:毘卢遮那如来所居的「华藏庄严世界海」,最下面是一个巨大无比的风轮,上面是香水海,华藏世界就悬浮于大香水海中。简单理解,华藏世界海有如一个二十重的楼阁,我们居住的地球,即娑婆世界,正是位于第十三层次之中。

每一层的世界都包含着无量的「世界种」,而每一个「世界种」又由十不可说佛剎微尘数的「世界」所构成。这里的每一个世界,其规模都远超于我们所知道的一个银河系的概念。各个世界之间的关系也并非独立,而是精密排列、互相依存、层层无尽,形成了一个极其复杂、互联互摄的宇宙网络,可见佛国剎土之浩瀚无垠。

是不是很难以想象?因为众生无明,只见到眼前身处的狭小世界,诸佛因彻底觉悟万法唯心之理,故能于自心之中,全然显现华藏庄严世界海的真实相状。《华严经》的宇宙规模,终极而言是「心」的展现:「心如工画师,能画诸世间」。华藏世界虽广大无边,却不离一念心性。

华严宇宙观,与修行实践紧密相连。理解世界无尽,能帮助我们生起「广大心」与「平等智」。首先要破我法二执,面对无量世界,个体「我」的渺小显而易见,能有效对治我慢;从而也要生起大悲愿:知诸佛剎土皆有众生受苦,引发「众生无边誓愿度」的菩提心;最后证入圆融境:透过观修「一即一切,一切即一」,于差别世界中行平等慈悲,于无尽烦恼中证清净涅盘,自在无碍,圆满融通。

作者:黃婉曼

佛学研究硕士。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。

准提菩萨与千手观音:多臂法相 如何区分?

为了方便教化和救度不同根基、不同需求的众生,菩萨会化现不同的形象。准提菩萨和千手观音,就是观音菩萨的不同化身。准提菩萨,梵名Cundi,意为「清净」,是藏传密教尊崇的佛母,蕴含强大的智慧与净化的力量。在汉传佛教中常被供奉的千手千眼观世音,梵名Sahasrabhuja Sahasranetra Avalokitesvara,是观音菩萨慈悲愿力最极致的显现。两尊菩萨同具多臂之相,我们可以如何区分呢?

形象征不同

准提菩萨的法相,常见为十八臂三目,每一臂持有不同法器,包括代表断除无明的宝剑,清净无染的莲花,坚固智慧的金刚杵等,是成就修行的工具。三目则可洞察过去、现在、未来三世。准提菩萨的手印为三股印,常坐于青色孔雀王座上,孔雀能食毒草而不伤,象征准提菩萨能转化烦恼为菩提。

千手观音常立于莲花宝座之上,现四十二臂法相,中央双手合十,其余各手同样分持莲花、净瓶、念珠、日轮、月轮等法器,每只手掌中都有一慈眼,象征能用千眼观照十方世界一切众生的苦难,并拥有千手和无量无边的法力救度众生。

身份特质不同

准提菩萨的本质是佛母、本尊,核心经典《佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经》中,准提菩萨被尊为「七俱胝佛母」,意为过去无量诸佛皆依其法门成就,可见其法门之殊胜。

千手观音是观音菩萨的特殊化现,千手千眼则是其大悲功能的直接体现。根据《大悲心陀罗尼经》,修持大悲咒,遍及一切时、一切处,可解救一切众生面对的疾病、灾难、恐惧等苦难。

修持法门不同

修行者通过持诵「准提神咒」和观想准提菩萨,可净化身口意三业,断除无明烦恼,显发本具的清净自性,通过相应融入准提菩萨的智慧境界,证得圆满菩提。千手观音的大悲咒法,重心在于持诵「大悲咒」,激发修行者的大悲心,感通菩萨愿力,获得消灾免难、满足善愿的利益。其救度相对直接、普遍地响应众生当下的苦难。

准提菩萨强调般若智慧的开启与个体修证的成就,千手观音则彰显了圆满无碍的救度功能与广大的慈悲情怀,智能是实践慈悲的根本,而救度众生则是智慧在世间动人的呈现。无论是寻求自我的内在觉悟,还是渴望救度的悲心抚慰,准提菩萨与千手观音两位菩萨,都在以各自无量无边的愿力,为众生指引了通往解脱的方便法门。

作者:黃婉曼

佛学研究硕士。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。

面對物欲 應無所住?

社交媒体上,总会呈现美好的事物,不断展示着「你必须拥有」的美好生活;每个唯美的画面似乎都在暗示:我们的生活需要更多的追逐,以致于让人容易产生羡慕而又焦虑的情绪。但其实这背后,正藏着《金刚经》「应无所住而生其心」的古老解药。

《六祖坛经》记载惠能悟道时说:「本来无一物,何处惹尘埃?」这句偈语不是要人舍弃所有,而是教我们看破「拥有」的幻象。凡所有相皆是虚妄,对一切物欲、一切事物不执着、不留恋,才能生出清净心、菩提心。

「生其心」的积极性,体现在将消费转化为觉知训练。苹果创办人乔布斯常年穿黑色高领衫,却打造出改变世界的高科技产品。真正的无住生心,不是拒绝物质,而是像耍太极般,在「需要」与「想要」间保持灵动的觉知。

将「正念消费」化为日常仪式,下次购物时,不妨试着观察欲望升起的生理反应。购物前,先将商品放入虚拟购物篮,三天后若仍心心念念,再去结账。这不是压抑欲望,而是给觉性发芽的时间,便往往会发现多数冲动如朝露消散。

当我们学会在物质洪流中保持觉知的锚点,每个打开购物网站的瞬间,都能成为照见本心的禅堂。在娑婆中「心无所住」,也就不会轻易受到物欲、利益、得失、是非的影响,而迷失自己了。

作者:黃婉曼

佛学研究硕士。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。