恒常學習

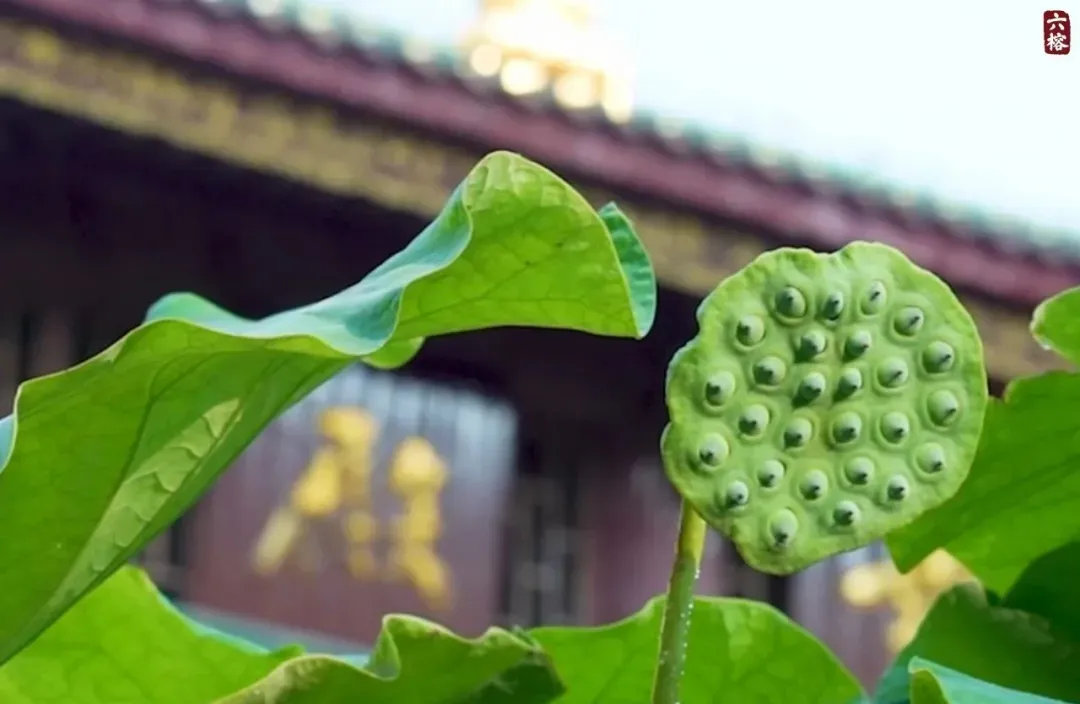

空谷回音 為甚麼要以戒為師

心音幽寂,空穀迴響,妙法如蓮,幽幽吐芳。法量上人慈悲無量,對虔心求教者殷切開示,解惑無倦。其法語如泉,滌洗心塵;其析疑如露,法益廣布。茲輯錄問答精要成【空穀回音】,期與大眾共用法露,同沐慧光。

本期【空穀回音】,集結法量上人有關「持戒」的部分問答開示,以饗大眾,法益同沾。

法量大和尚開示:

問:師父,我們為何要持戒?

答:戒律,是離苦得樂的航標,是防非止惡的鎧甲,是成就菩提的根本。當珍之重之,如護眼目。

問:師父,我們應當以何種心「持戒」?

答:《四十二章經》中佛陀開示雲:「奉持淨戒,如護明珠;防護六情,如護浮囊。」持守清淨戒律,要像守護無價寶珠般珍重無比;防護眼、耳、鼻、舌、身、意這六根,要如同守護渡水的浮囊一樣,嚴防絲毫滲漏,不容半點差池!簡言之,要以敬寶之誠、護命之慎、防患之明,將此心貫注於行住坐臥,即是真持戒。

問:師父,持戒如此多約束,為甚麼我們還要持戒?

答:戒律不是約束、不是束縛,戒律是防火牆、是金剛盾,是防護貪欲、嗔恨、愚癡、懈怠等煩惱傷害身心的鎧甲。它能善護咱們的「六根門頭」,主動抵禦煩惱盜賊的侵襲,是自由的基石,是幸福的源泉。若是為了追求所謂的「自由自在」,而捨棄戒律的學習與實踐,身心則易隨煩惱習氣所驅動,極易造作種種惡不善之因,從而導致身心痛苦,才是最大的不自由。持戒初期或感費力,如同良藥苦口,但這短暫「不適」正是對治生死痛苦的病根良方。持之以恆,戒律便內化為自然習慣,實現防非止惡、慈悲樂善,這樣才能給咱們的生命帶來真正的幸福安穩與自由自在。

問:師父,佛陀在涅槃前囑咐弟子「以戒為師」。為甚麼佛陀不讓我們以某個人、某種神通或高深理論為師,而要以「戒」為師呢?

答:作為 「三無漏學」根基,戒能滌蕩貪嗔癡塵垢,規範身口意三業,令身心遠離纏縛,漸趨清淨。唯有持戒清淨,方能生正定、發真慧;若無戒持守,則如漏器盛水,定慧功德盡失,終墮流轉。佛陀亦垂訓: 「依法不依人」,何以故?蓋因人為生滅有為法,心性無常;戒律則依無為法而立,恒定不二,為客觀普世之修行準繩。故「以戒為師」,即是依止佛陀圓滿智慧,令正法住世,慧命永續。

問:師父,如何于日常工作生活中踐行「以戒為師」?

答:於日常中踐行「以戒為師」,當「諸惡莫作,眾善奉行,自淨其意。」奉持五戒十善,落實於行住坐臥,做到有慚有愧、恥惡欣善,有情有義、不卑不亢;時刻保持正念正知,覺察起心動念,遠離貪嗔邪見。遇順逆境界,善觀緣起,以智慧抉擇,以慈悲待人,遠離顛倒夢想。持戒需智慧,若偶有疏失,當即時生大慚愧,懺悔改過,不貳其過。須視生活為道場,順逆皆是煉心機緣。常以戒為鏡,反觀自照,修正言行。遇疑難,速親近善知識求正解。 如此,方能在紅塵紛擾中持守「明珠」之珍重,護好「浮囊」之嚴密,於日常深耕信願,精進不懈。

圖片及資料來源:廣州六榕寺

業力是導演

人生就像一個舞臺,業力如導演。每個人都依自己的劇本來演自己的人生,戲演完了,就不要再執著舞臺上的角色, 要捨此投彼,因為還有下一場戲等著你。

好好地做人做事,業力將隨著你造作的善惡而變化。

圖片及資料來源:證嚴法師

恭錄自《心鏡.心境——愉悅的力量》

但行好事福自相隨

本煥長老曾開示:「大家都是未來的佛,想要快點成佛,就要多點培福,多點修慧,要福慧具足才能成佛。大家想要福德具足,就要在眾生中去修。菩提生於眾生,沒有眾生,一切菩薩皆不能成佛。」不要小看任何一份善意,它會在某個不經意的瞬間,溫暖他人,回饋自身。

行善從善待自己開始,如果連自己都無法安頓,又如何能真正利益他人呢?

可以從以下幾點出發,善待自己:

1. 規律飲食和作息;不去做傷害自己的事;不去做/說會損害我們福報的事/話;

停止自我批判,接納自己的不完美。當煩惱現前時,試著只是「診斷」而不「審判」。覺察到:「此刻,我有憤怒的情緒升起了。」 而非「我真是一個容易憤怒的壞人。」前者帶來改變的可能,後者只會製造更多的痛苦。

善待自己是利益眾生的開始

善待自己,也是為了更好地利益眾生。《華嚴經》雲:「若令眾生生歡喜者,則令一切如來歡喜。」 這句話同樣適用於自己。一個內心充滿焦慮、疲憊和不快樂的修行者,很難散發出真正的慈悲去溫暖他人。當我們學會善待自己,內心變得柔和、安定、充滿喜悅時,這種狀態自然會感染身邊的人。

善待眾生

善待他人及眾生可以這樣做:

1. 聽父母嘮叨家常,不打斷、不敷衍;

2. 分擔家務,家務不是一個人的義務;

3. 幫年邁的長輩調試手機;

4. 排隊時不插隊;

5. 坐公交、地鐵時,先下後上,給需要幫助的人讓座;

6. 公共場合不大聲喧嘩,不公放手機視頻的聲音;

7. 尊重各行各業的勞動者;

8. 線上線下,不傳播謠言,不說令人動怒的話;

9. 不去主動傷害動物,尊重每一個生命;

10. 不隨意打擾自然界的生物,保持距離觀察。

圖片及資料來源:上海玉佛禪寺

https://mp.weixin.qq.com/s/YQGun3ckUDT1oZ8jsouYVA

如何才能遇到善知識和善同伴?

師父,佛陀說「具足善知識,是全梵行者」,我很想知道,怎樣才找到全梵行的善知識?怎樣才可以遇到真正的善知識、善同伴?

【法量大和尚開示】

善知識就是正念的代名詞,就是正知正見的代名詞。我們若沒有正見,沒有正知、沒有正念,就不能說有善知識。我們若不具備正念和正知,也就無從親近善知識,就算善知識在我們的面前,就算佛在我們的面前,我們都不認為他是佛,可能還認為是我們討厭的人。所以,要想親近善知識,我們必須要依內在的善知識。

首先,我們必須真正知道善知識的可尊、可貴、可依。如果不知道善知識的尊貴,我們就不會知道他的可依。不知道善知識的可依,我們就不能真誠地依靠他。不真正地依靠善知識,我們就得不到善知識的真實利益。

善知識無時無刻不在我們身邊,只是我們還未具備發現善知識、親近善知識的能力。這是因為我們內在的善知識未能發揮作用,猶如盲人,不是太陽不照耀,而是因為他目不能視。

《金剛經》告訴我們,不要把人當作一個固定不變的實有法,我們要是把人當成是一個固定不變的實有法,就不認識人,不知道甚麼叫人。既然不知道什麼是人,我們也就無從得到善知識和善同伴。

我們的內在同樣具備善知識和善同伴,如果我們的本覺,我們的心的正知是我們的善知識,依這個善知識生起來的一切善的心所,就是善同伴。

在現實生活當中,具有道德、慈悲和智慧的師長,是我們的善知識;具有真誠、正勤踐行佛法的道友同窗,是我們的善同伴;具足良好的眷屬關係,比如說我們學佛,我的家人很支持我,這就是我的善同伴;如果我們學佛,家人反對我們,這就不是善法的善同伴,我們就不得善同伴,學佛就有障礙。

善知識、善同伴,都是靠我們修來的。能夠修得善知識、善同伴,這是非常重要的。所以,我們要生生世世發願:能夠生於善知識之家,能夠得遇善知識、親近善知識,能夠擁有廣大的善同伴。這種願力、這種善行,是非常重要的。

圖片及資料來源: 廣州六榕寺

不求聰明但求智慧

赤子之心即是人人與生俱有的清淨本性,想保有清純童真的赤子心,就必須在人事歷練中, 不求聰明,但求智慧──智是分別智,一切事、理,皆能分辨; 慧是平等慧,是人心最清淨、最完美的一念本性。

外有分別智,內有平等慧,智慧具足,就能分辨人事、體會真理。 因此學佛者要恆持清淨心,立大志,開啟本具的智慧。

圖片及資料來源:《心鏡.心境——愉悅的力量》釋證嚴法師

從「為什麼」到「堅定不移」

年少時候的上人,對於世事常感疑惑,心中充滿了「為什麼」?因緣接觸《梁皇寶懺》、《四書》、《法華經》、《地藏經》以及《無量義經》等佛典及世典後,既開啓進入佛門之心志,立願將佛法推入人間;並亦影響自身思想之源流、形成與發展。

積四十年力行法華思想,在慈濟志業規模已然完備之際,因緣成熟樹立「慈濟宗」。四十多年後的今天,行在人間菩薩道上,上人不僅篤定前行之路,並且期許全球慈濟人 —— 時代在變,空間也在變,儘管有形的環境時刻在變異之中,但期盼大家跟隨著我走入慈濟宗門,這分荷負如來家業、永傳慈濟法脈之修行心志,要貫徹到底!要真誠如一!

不論時間有多長,不論路途有多遠,不論遇到何種境界,這分心志與初衷,必定要「堅定不移」!

資料來源:慈濟證嚴上人思想體系

若要人不說 除非己莫為

有一群人坐在屋內閒聊,其中有一個人說起某人品行不錯,就是有兩個缺點: 容易生氣和處事魯莽。 此時,正好某人在門外經過,聽到有人議論自己,非常氣憤,馬上走進屋裏, 抓住那個說他缺點的人,動手打他。 旁邊的人阻止他,問道:「你為甚麼 打人呀?」 他答道:「我甚麼時候容易生 氣、做事莽撞呀?這個人說我容 易生氣、做事莽撞,所以我要打 他!」 旁人聽後,說:「你容易生 氣、做事魯莽的缺點不是現在已 表現出來了嗎?你還能責怪人評 價你嗎?」

寬運法師開示:

有些批評或評價,別人一說出來,我們馬上就會「發火」。這就是俗語說的「被人點中死 穴」,或者說被人按中了「情緒按鈕」。憤怒,佛教稱為「瞋」,它和貪、癡合稱為三毒。 《大智度論》認為,「瞋」是三毒之中,傷害最大的,也是心病之中最難「醫治」的。生氣之後的不理性表現,便是魯莽。所以容易生氣的人,做事往往也魯莽。 我們在日常生活上,常常會遇到批評。以正面的態度面對批評,學會控制情緒,是修行的 重要一步。當我們遇到批評時,可以不急於辯解或回應,客觀地理解批評的內容,然後學習古人,有則改之,無則加勉。若真有缺失,宜加以反省及改正;如沒有錯,就當告誡自己小心, 以免將來出錯。 若要人不說,除非己莫為。要避免被「批評」,也要減少「死穴」。《十住斷結經》卷第 三:「為人謙下不憍蔑人,功德道果日夜滋生,縛結怨惡永無根芽。」平時待人處事,謙卑有 禮,日漸養成好的修為,批評結怨之事,就不存在生根發芽的因緣了。

資料來源:香港佛教聯合會

裝死騙夫的婦人

從前有一個愚昧的男人,她的妻子儀容端正。他對妻子十分鍾愛,可是妻子對他並不忠誠,在外有了情 人。她的邪淫心大,想依靠情人而拋棄丈夫。於是,她找來一個老婆婆,對她說:「我走了以後,請弄一具女屍放在我家,然後對我丈夫說,我已死了。」 老婆婆趁男人不在家時,弄來一具女屍。男人回家後,老婆婆謊稱他的妻子已死了。丈夫馬上去看那具屍體,相信這就是他的妻子,並嚎啕大哭起來。之後,丈 夫把女屍火葬,再把骨灰盛在一個囊袋裏,日日夜夜帶在身上。 其後那個婦人厭棄情人而回到丈夫的家。她對丈夫說:「我是你的妻子啊!」 丈夫說:「我妻子早已死了!你是誰?為何說是我的妻子?」 雖然妻子再三解釋,但他還是不相信。

寬運法師開示

這個出自《百喻經》的故事,男主角「丈夫」比喻為那些受外道邪說迷惑的人,將錯誤的觀念當作真理,執性不改(執着)。就算聽到正信的道理,也不願相信。 「執着」一詞本來出自佛教,《國語詞典》解釋為「將人、現象、思想、經驗等視為真實不變,而生起貪着的心態」。它是煩惱的根源,試想想,如果一個人的想法、或看待某種事物總是單一不變的,他的生活會是如何?就是惡習難改!人一旦抱有某種錯誤的想法和概念,或有某種不好的習慣或行為,而又不聽勸告,不願改變,那麼就會帶着惡習生活,在生活中吃盡苦頭。 執着者也不會有好人緣,因為他們不容易接受其他人的意見,也可能將自己的看法強加於人,易與人產生矛盾。由於常常執着於某種結果,執着的人常會在條件不俱備的情況下強求成果,在不得志下,常令到自己心灰意冷。

《金剛經》云:「法尚應捨,何況非法。」大家要運用智慧,不要被執着產生的邪知邪見纏繞終生。 至此,可能有讀者認為怎麼不批評一下故事中的妻子,這有點不公平。是的,那位妻子沉迷於邪淫之歡,自古至今,最後必然沒有好的結局。夫妻間的愛,必須專一、忠誠才會得到真正的幸福。

資料來源:香港佛教聯合會