恒常學習

趙州禪師的待客之道

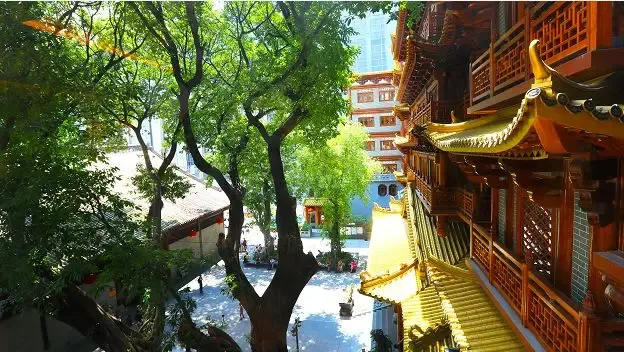

趙州禪師德高望重,趙州城的趙王非常尊敬禪師。有一天,趙王親自上山來參見禪師,趙州禪師不但沒有出門迎接,並且躺在床上不起來。禪師對趙王說:「大王!我年老力衰,沒有力氣起來接駕,請原諒。」趙王聽了不但毫無慍色,反而更加恭敬,覺得禪師是一位慈祥的長老,回去之後,為了表達內心的敬仰,馬上派遣一位將軍送禮給禪師。

禪師聽到將軍送禮物來了,趕忙披搭袈裟到門口去迎接,徒弟們看到禪師的行徑感到莫名其妙,就問道:「剛才趙王來,師父躺在床上不迎接,他的部下來了,反而到門口去迎接,這是甚麼道理呢?」

「你們有所不知,我接待上等賓客是躺在床上,用本來面目和他相見;次一等的客人,我就坐起來接見,以賓主相見之禮待他,到客堂奉茶招待;對待更次等的客人時,我要到山門外去迎接他,用世間俗套出門來迎接啊!」

三千大千世界的禪床

曾經,蘇東坡自以為瞭解禪的妙趣,認為佛印禪師應該以最上乘的禮來接他,卻看到佛印禪師跑出寺門來迎接,終於抓住取笑禪師的機會,說道:「你的道行沒有趙州禪師高遠,你的境界沒有趙州禪師灑脫,我叫你不要來接我,你卻不免俗套跑了大老遠的路來迎接我。」

蘇東坡以為禪師這回必然屈居下風無疑了,而禪師卻回答一首偈子說:「昔日趙州少謙光,不出山門迎趙王;怎知金山無量相,大千世界一禪床。」

佛印禪師認為,趙州不起床接趙王,是因為趙州不謙虛,而非境界高;而我佛印出門來迎接你,你以為我真起床了嗎?大千世界都是我的禪床,雖然你看到我起床出來迎接你,事實上,我仍然躺在大千禪床上睡覺呢!你蘇東坡所知道的只是肉眼所見的有形的床,而我佛印的床是盡虛空遍法界的大廣床啊!

趙州禪師把客人分成三等,我們做的是哪一等人?世俗排場的逢迎,就表示我們身分的高貴嗎?以本來面目相見,也許才能真正見到金山的無量光相,遨遊在三千大千世界的禪床。(文/星雲大師)

圖片及資料來源:廣州大佛寺

顛倒的「智者」

《百喻經》婆羅門殺子。原文:昔有婆羅門,自謂多知,于諸星術、種種技藝,無不明達。恃己如此,欲顯其德,遂至他國,抱兒而哭。有人問婆羅門言:「汝何故哭?」婆羅門言:「今此小兒七日當死。湣其夭殤,以是哭耳。」時人語言:「人命難知,計算喜錯。設七日頭或能不死,何為預哭?」婆羅門言:「日月可暗,星宿可落,我之所記,終無違失。」為名利故,至七日頭,自殺其子,以證己說。時諸世人,卻後七日,聞其兒死,成皆歎言:「真是智者,所言不錯。」心生信服,悉來致敬。

譯文:

從前,有一個婆羅門人,宣揚自己學問廣博,對於各種星相占卜,種種技藝,無所不通,他仗恃自己有這樣的才能,便去向人顯示本領。於是到另一個國家去,抱著兒子痛哭。有人問他哭的原因,他說:「我這個小兒子,再過七天就要死了,我為他的短命而悲痛,因此哭了。」大家勸他說:「人的生死,難以預料,算命也有錯的,假如過了七天可能不死的話,你何必預先痛哭呢?」婆羅門人說:「日月可能有暗淡的時候,星宿也可能落下來,我的推算,卻從來也沒有錯過。」為了名利,這婆羅門人到了第七天,便親自殺了兒子,以證明自己算命的準確。當時,人們都讚歎說:「他真是一個智者,講得一點都不錯。」心裏十分信服他,都來向他敬禮。

「我癡」遮蔽智慧之光

這則故事中的婆羅門人,其一切的學問與技藝,本應是通往智慧的橋樑,實則被「我貪」所困,他貪求世人的讚譽,貪圖智者的名望,為此不惜將親生骨肉的生命當作換取名利的祭品。這份貪,已不再是尋常的物欲,而是對「我」之形象的執著貪戀,是對自我價值的扭曲渴求。

婆羅門人的「我見」同樣根深蒂固。他堅信「我之所記,終無違失」,將一己之判斷視為不可動搖的真理。當他人提醒「人命難知,計算或錯」時,他絲毫不為所動。這種對自我認知的固執,恰是遮蔽智慧、阻斷覺性的高牆。

更深一層,是他那膨脹的「我慢」。他自詡多知明達,在諸般技藝中構築起高大的自我,這份慢心,使他看不見生命的珍貴,也看不見自己認知的局限,最終將證明「我正確」置於一切價值之上。而最令人心顫的,是他那深重的「我癡」。這份愚癡與迷失,是智慧之光被自我執念全然遮蔽的黑暗。

圖片及資料來源:廣州六榕寺

佛教修行:談一件企業重組的舊事

我們活着,就有不稱心的事出現,佛學就是提出理論和實踐,盡量去改善,所以無論在家佛教徒或出家的僧侶都不是消極避世的。

多年前當我還是個初級管理層時,企業在收購合併後重組業務,有一些同事受影響。我收到指示通知被裁的同事,一位剛離校不久的年輕人接過大信封後,問了我一個問題:「聽說你是佛教徒,為何能如此冷靜地派無情信給坐在那邊心情七上八落的同事,這樣是慈悲嗎?」當時我無言以對,只能說身不由己,會為願意保持聯絡的同事留意其他同業的招聘機會。後來這位同事發展得不錯,碰面時歡顏相對,可能已忘了當年的對話。

其實當年還未有「皈依」一位僧師傅,算不上正式佛教徒,只是個喜歡看佛教理論的「學佛人」,也去道場聽聽。這幾年青年和中年港人對佛學有興趣的有所增加,港大佛學中心的碩士課程、法鼓山香港道場和一行禪師和其他道場辦的禪修營,都有很多人修讀和參加,也有不是佛家徒和有其他宗教信仰的。佛陀不是「神」而是一個導師,是比我們早覺醒的人,留下許多修行的方法(法門),讓我們能隨着個人因緣去學習適合自己的真理和實踐,所以我們對佛敬禮時會唸「南無(皈依)本師釋迦牟尼佛」。後來覺得因緣成熟,自己對佛的遺教很感動,想朝着佛留下來的方向修行,發願學佛,皈依佛陀、佛法和一位師父,成為「在家佛教徒」(居士)。所以不一定要出家才是佛教徒。

佛教提倡自發修行 並非避世

在家佛教徒也承諾奉行一些最基本戒條,如不殺生、不偷盜等,注意佛教的戒是一種要求我們自發的修行,沒有懲罰,亦非硬性規定。例如食素,佛教徒有守全素,有每月守幾天素,好友楊大偉提倡周一素食的 Green Monday 就得到很多人士和企業參與。持素是中國(漢傳)佛教和一些其他流派的修行方法,不同流派有共同也有不同的戒律,認為我們不守某些戒律的話,我們很難成就修行目標。

佛教徒相信事情是有因果的,但不代表把一切推給命運,因為因果可透過「緣」改變。回到我那從前的經驗,因為那位舊同事一言驚醒,我在通知要離職的同事時,跟他們探討了應變的可能,另謀出路的意向,維持彼此間的善緣。我們活着,就有不稱心的事出現,佛學就是提出理論和實踐,盡量去改善,所以無論在家佛教徒或出家的僧侶都不是消極避世的。

作者:馮孝忠太平紳士

佛教徒,專修淨土宗。現為恒基兆業地產有限公司執行董事。著作有《轉工前,停一停想清楚》、《人生禪語》。

孝親尊師要做到

莊行法師:請問師公,「為天地立心,為生民立命;為往聖繼絕學,為萬世開太平」,怎樣立心?怎麼樣立命?什麼是絕學?什麼是太平?阿彌陀佛。

老法師:我們現在就在幹這個事情。漢學就是中國傳統的學術,從三皇五帝、文武周公一直到現在。清朝還像樣子,民國沒有,很可惜。所以五十年前講漢學,大家都知道;今天講漢學,沒有人知道什麼叫漢學。漢是代表中國;學,中國人做學問,他有他自己一套的規律。

過去讀書就是讀這一套書,也分階段,小學、中學、大學。小學是家學,多半利用祠堂,祠堂就是學校,祠堂教小學。小學教什麼?教做人的道理。小學裡面教的倫理道德,著重倫理道德,也就是說重視孝親尊師,學這個。大概教學的內容,我們現在專門接替小學編了一套課本,我們有,這套書教孝順父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業。這是他的功課,學會了,表演在日常生活當中,一看就知道這個人受過教育。開口閉口爸爸媽媽,對爸爸媽媽一點恭敬心都沒有,這是什麼?這是沒有受過中國傳統教育,受過傳統教育的一定知道孝順父母。

《弟子規》一定要做到,中國人;《弟子規》做不到,不算中國人。尊重老師,無論在什麼地方,見到老師都要頂禮三拜,現在沒有了。弘明就是教這個。學校裡學的、日常生活當中你所遇到的,統統融化在日常生活,一看,這個人懂禮,學過漢學。

香港有幾個同修跟我談過,他們想做小學,好,非常難得!也是在找老師,現在老師沒有。學生不聽話,尊師重道沒學過,師生的關係不知道;師生在一起生活,禮節不知道。你要把這個恢復起來,救中國。

資料來源:淨空老法師專集

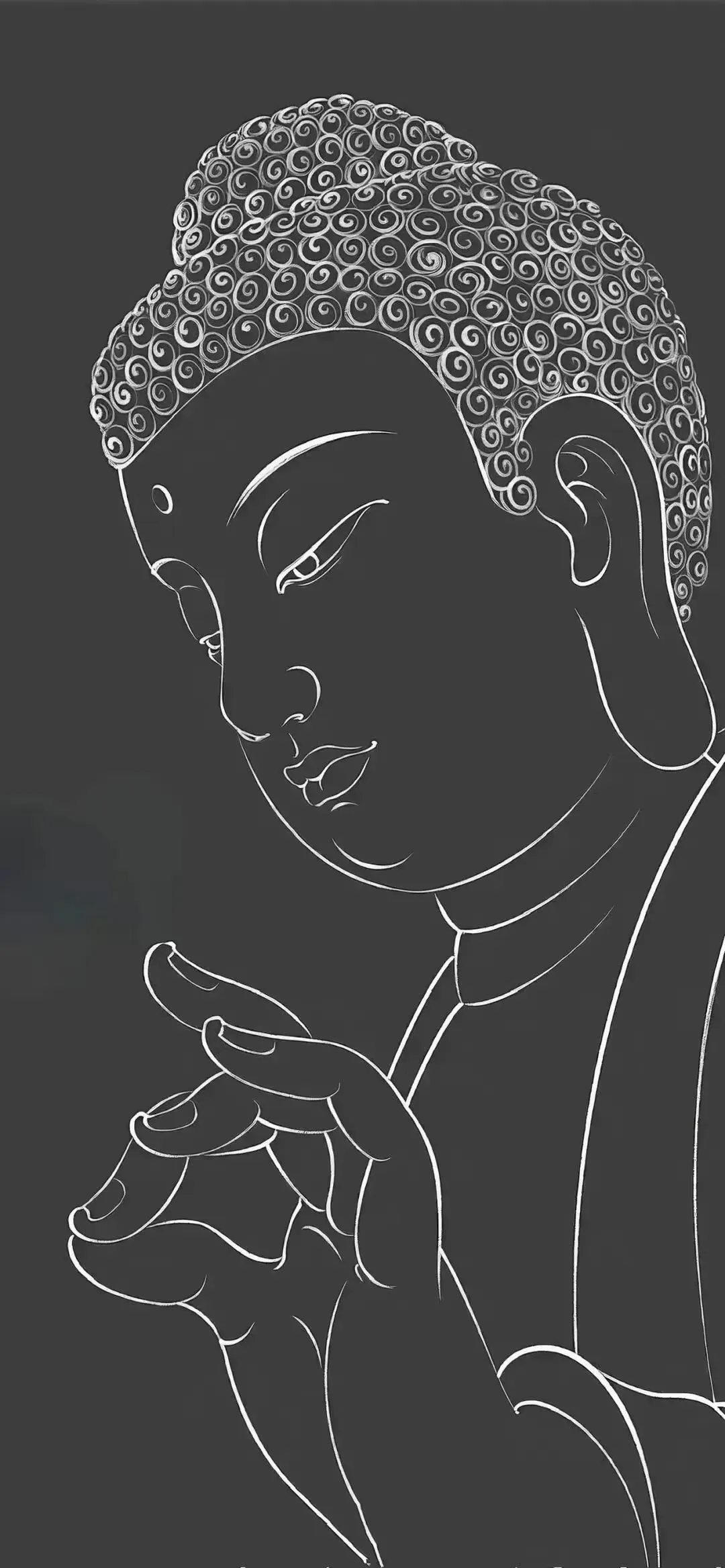

阿彌陀佛在成佛前 最怕眾生遭遇什麼?

在世人眼中,已然圓滿成就的阿彌陀佛,彷彿無所不能。然而,若我們回溯至法藏菩薩(阿彌陀佛成佛前的修行階段)發下大願的那一刻,便會發現這位未來佛的心中,藏著一份深切的「恐懼」。這份恐懼,從非源於自身,而是全然繫於眾生, 他最為擔心的,非自己能否成佛,而是十方眾生,尤其是我們這些煩惱深重、善惡交雜的普通人,將永遠沉淪於生死苦海,無法獲得究竟解脫。

這份深切的憂慮,催生了佛教中極為獨特、超越諸佛的誓約。《佛說無量壽經》(曹魏・康僧鎧譯本)所載的阿彌陀佛第十八願,核心八字道盡根本:「若不生者,不取正覺」。這是一個將自身成佛與眾生解脫徹底綁定的誓言, 若我無法令所有信願念佛的眾生往生我的極樂淨土,則我絕不成佛。換言之,眾生往生的成敗,直接決定了阿彌陀佛成佛的成敗。他的存在與價值,全在於成就我們的解脫;他的「怕」,最終化為「你我不分,生死與共」的終極承諾。

那麼,眾生的處境究竟何等危急,讓法藏菩薩如此憂心如焚?經典描繪的圖景相當嚴峻,我們所處的娑婆世界,被稱為「五濁惡世」,此處眾生煩惱厚重,習於造作惡業,心思浮動不定,難以憑自身力量出離。更有甚者,《悲華經》(北涼・曇無讖譯本)指出,像我們這樣罪業深重的眾生,竟被其他諸佛國土「擯棄」或「放捨」。這並非諸佛缺乏慈悲,而是突顯救度此類眾生的難度極高, 若無特殊救度法門,我們或將面臨「無有出離之緣」的絕境,在無盡的六道輪迴中,尤其在三惡道的痛苦裡循環不已。

剛好在眾生看似希望最渺茫之際,法藏菩薩的誓願展現出無與倫比的超越性。其他佛土或設有門檻,或主要接引善根深厚者,而阿彌陀佛的願力,恰恰以救度最下根、最惡劣的眾生為究竟圓滿的標誌。他的慈悲,是「無緣大慈,同體大悲」, 毫無條件,不論善惡賢愚,不計冤親憎愛。從最高聖人到最苦的阿鼻地獄眾生,他誓言一個不漏、全部救度。他最怕的,便是有任何一個眾生被遺忘、被放棄,因此必須建構一個絕對保證:不論何等眾生,即便僅在臨終或中陰身時生起一念信願,皆能憑藉他的佛力得以往生。

因此,阿彌陀佛在成佛前最深層的「恐懼」,實則是對眾生最深沉的「大悲」。他怕我們沉溺於短暫的世間苦樂,忘卻輪迴才是根本大苦;怕我們誤以為僅靠有限的善行便能解脫,卻不知那是摻雜煩惱的「雜毒之善」;更怕我們因罪業深重而自我放棄,不相信世間存在一種全然仰仗他力、平等無條件的救贖。這份由恐懼升華而來的悲願,最終凝聚為一句「南無阿彌陀佛」的萬德洪名。如今,阿彌陀佛已然成佛,這正宣告他的恐懼已然消散,他的誓願已成就一個為所有眾生、尤其為最苦難眾生敞開的極樂世界,而通往那裡的道路,從未如此清晰直接。

參考文獻

1.《佛說無量壽經》(曹魏・康僧鎧譯本)

2.《悲華經》(北涼・曇無讖譯本)

作者:甯瓏

香港中文大學佛學研究碩士。

緣份,就像種子要遇見陽光和水才能成長。每一種偶遇或許都不是巧合。既然我們有緣相聚、相識、相處或求學,就不必執著這是因,還是果,只要活好自己每一刻,真誠對己對人,必是有智慧的人。

打開心門 如法平等

「看到了那一張相片,很震撼!這個孩子撿了一朵花,要來獻花,很開心,但是後面有一位也要來擁抱,因為我們在那裡都一直接近他們,很自動的展開雙手要擁抱他們,相信他們也是很想學我們的擁抱;可是看到了後面的那一雙手,想要擁抱卻是不敢接觸,因為他們認為自己還是賤族,所以不敢觸摸。」

二千五百多年前,佛陀在世時,當地社會上即存在著以婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅四姓階級的社會,視婆羅門為最高階級,首陀羅為最低下的階級,且世代承襲。如今在尼泊爾,這樣的傳統文化仍然留存於一般居民的生活中。

「佛陀提倡人性平等,人人都是平等,眾生都平等,可是他也知道假如他繼承了王位也無法改變他們的風俗和觀念。他想,人世間都是迷,在迷茫中才會這樣起分別心,唯有用宗教才能改變人生,打從內心的深處裡,打開心門來接受這種眾生平等。」

在佛教裡,常以蓮花來代表佛法,因為佛法在五濁惡世裡,就如同蓮花開在淤泥裡一樣,蓮花以淤泥為養分而綻放出美麗的花朵,而淤泥池也因為蓮花而美化。上人開示,菩薩在苦難的五濁惡世裡,面對每一個人的見解不同產生的無明網,也要用很輕安的心來面對。

「第一要發心願,誓度眾生;第二要入智慧海;第三要常知足,身心要輕安;第四要法入心、歡喜心,時時歡喜無量。」

圖片及資料來源:慈濟 證嚴法師

佛教中的神秘數字108 蘊藏著什麼秘密?

在佛教中法器、法事、建築都喜用此數,供燈一百零八盞,撞鐘一百零八下,建於西夏時期的一百零八塔,一百零八到底藏著什麼秘密?

佛家認為人的煩惱有一百零八種,謂之「百八煩惱」。《大智度論》卷七說:「十纏、九十八結為百八煩惱。」又一說,六根各有六種煩惱,乘以三世,為「百八煩惱」。為什麼念珠,一百零八顆。《佛說木槵子經》說:「若欲滅煩惱障、報障者,當貫木槵子一百八,以常自隨。若行、若坐、若臥,恒當至心,無分散意,稱佛陀、達摩、僧伽名,乃過一木槵子,如是漸次度木槵子,……若複能滿一百萬遍者,當得斷除百八結業,始名背生死流,趣向泥洹,永斷煩惱根,獲無上果。」

因此,念佛計數的數珠,以一百零八顆一串者為「上品」。塵世間煩惱眾多,手持念珠,全神貫注排除雜念,念一句「南無阿彌陀佛」,撥一顆念珠,就與煩惱做一次告別,消除心靈的魔障。

為何撞鐘一百零八下

佛事鐘是用於祈禱、感化、超度眾生等,僧寺的鐘多是晨暮各敲一次。《勅修百丈清規》卷八雲:「曉擊則破長夜警睡眠,暮擊則覺昏衢疏冥昧。引杵宜緩,揚聲欲長。凡三通,各三十六下,總一百八下。起止三下稍緊。」打鐘「一百八」,喻為破除「百八煩惱」。鐘鳴一百零八響,以盡除人間煩惱,佛教上稱為「百八鐘」。

所以念經或誦咒一百零八遍,佛珠也是一百零八顆,就連拜佛菩薩也是一百零八拜。這些都有消除人們的煩惱而達到極好、吉祥的寓意。其實在生活中,若凡事都要做到「百八」,何嘗不是一種執念,我們也不必執著於,「一百零八」這個數字,想要破除煩惱,你得學會這些。

放下

《金剛經》有云:「一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀。」

整個世間和人生,都是不斷變化的過程,生生滅滅,不堅牢、不恒常、不可執著、不可得為實、無法保留。既然如此,為何執著不放?只有放下心中的執著,才能收穫自在的心性。人生需要懂得放下,心需要適時清零。還自己一顆輕鬆的心,給自己一個輕鬆的姿態,才能走得更遠,看更美的風景。

惜緣

惜緣,就是珍惜那些對生命有積極意義的因素。從哪些方面來珍惜呢?有人緣,有事緣,作為我們學佛法的人來說還有法緣。所謂「人身難得,佛法難聞,善知識難遇」。找到一個適合自己根機的修行法門更是不容易。如果找到了一個法門,我們更要倍加珍惜,不要隨便地忽視,不要漫不經心地對待法。

菩提心

發菩提心,就是發無上正等正覺之心,發「上求佛道、下化眾生」之心。《大寶積經》中說:「大心菩提心,諸心中最上,解脫一切縛,具足諸功德。」心中若有宏願,那諸多煩惱必成浮雲,安住了菩提之心,才能修得圓滿悲智的生命。

圖片及資料來源:上海隆慶寺

把心安下來

學佛,自古以來,頭一個目標就是你所問的,怎麼樣把心安下來、心定下來?依照佛教導,用佛陀的方法,我們確實可以安心。而且是修行的第一樁大事,也可以說學佛學什麼?就是學安心。心安了,你就得大自在,什麼大自在?十法界,想到哪裡去就能到哪裡去,十法界裡面你自在往來。凡夫做不到,為什麼做不到?妄念太多了,妄想太多,所以你做不到。

「學佛是人生最高的享受」,這句話是我在早年,想跟老師一個星期聽一堂課,教課的老師方東美先生,我向老師提出來,為什麼要學佛?老師告訴我,學佛是人生最高的享受。人生最高的享受,我們要不要?

要。人生在這個世界,或者我們把它擴大,擴大就是求學,學的科目很多,我們所需要的就是人生最高的享受。到哪裡去學?老師為我開課,我聽完他這堂課,很受他感動。我有疑問,我一定向他請教。最初指導我的,一個是密宗章嘉大師,也是一個星期一堂課。門找到了,怎麼進去?兩個老師把門指給我看了,要不要入門是自己,老師不管這個。你要入門,你就來上這兩堂課,每一堂兩個小時,聽出味道出來,風雨無阻。我沒有念過大學,也沒有念過專科學校,想學,沒有機緣;學校有這個課程,我要上班,上下午都要上班。做人不容易,求老師也不容易,在台灣這麼多年,這個我得到了,入門了,方老師指導我入門。入門之後就要找老師,到哪裡找?台北找到章嘉大師,台中找到了李炳南老居士,都是真正的老師、第一流的老師,這是過去生中修的一點福分。

對老師的恭敬非常重要。你想學佛,想找一個老師,如果有機會、有福分,遇到了真正的好老師,你不能放棄,你要一直學下去。學到什麼時候為止?學到自己開悟為止,開悟就畢業了,沒有開悟不能離開老師;甚至於很多同學開悟了還不離開老師,一生不離開老師,在老師周邊親近大善知識。學生標準是開悟,開悟自己也不知道,要有人把你點醒。我算不算是開悟的?沒有,我只停在好學,沒有開悟。雖然沒悟,對於傳統的國學認識了、知道了。這是長年在老師會下聽得很多,雖然每個星期只有一堂課,我跟李老師的課沒有間斷過,抓到了學習的核心。成就,老師不負責任,是自己的事情,我學到什麼程度、多少高度自己知道。這裡面最重要的就是親近老師。

我們懂得創造機會,這點很重要;你不創造機會,老師不開這門課。有幾個學生,三個五個,想學一門東西,老師只要有人教,有一個人教,他也幹,這老師真難得,老師的恩大!每一堂課都有他的目標,這個不能不知道。為什麼要學這堂課?我學,契入有多少?這個很重要。入是理解多少、做到多少,這個很重要。搞清楚搞明白了,底下就是我們在日常生活當中做到多少。真正做到了得受用,這個非常重要;如果沒有做到,我們的學習是漂浮不定。能夠落實到生活,死心塌地,這是你學到了。老師對我們的希望是希望能實行,你明白了,依教奉行,老師希望學生都能達到這個程度,老師教你這門課畢業了。

學習不是開玩笑,是要真正契入聖賢的境界,也就是說重視力行。我學會了,明白了、懂了,我就要認真幹,做到一分是自己一分成就,學會兩分就入了兩分。喜歡幫助別人,為什麼?幫助別人才是真正的幫助自己。有機會講一遍、講兩遍,希望把它做到。要求自己提升到什麼標準?一個是身心修養得受用,另外一個解決問題,遇到問題了能不能當機立斷。得真實的受用,受用在日常生活當中,很多想法看法,錯誤的修正,生活裡面有迷惑的、有顛倒的、錯誤的,都能夠把它修正,你真學了。最普通的,孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平,要真正做到才行,四維八德做到了。四維八德做到了是什麼標準?聖人的大門你進去了,恭喜你,你很難得,你已經進入聖賢的大門。如果學了講得好,多少人讚歎,沒有做到,那不是真的,那是假的。自己要做到,近的朋友得利益,我們日常生活當中自自然然、不知不覺的影響他。把自己錯誤的想法糾正,錯誤的做法修正,這就得利益很大。這個老師看得見,同學也有所覺悟,得真實利益。

對自己的學習最好有目標,從哪裡開頭?孝順父母、奉事師長,從這開頭。如果不孝父母、不尊重老師,我們可以說,他所學到的是文字、是語言,沒有心得,真正的東西他沒得到。發覺了,要糾正,如果不糾正,你所得的是皮毛,沒有嘗到骨肉。怎麼糾正?生活裡面、學習裡面,常常反省我做到多少。自己做到之後,得到的利益很大,你有能力辨別邪正是非,能夠讓自己不墮落在邪道上。自己得利,幫助別人,那個人是好人,好心、好人我們要幫助他,幫助他成人更提升。只要他能接受就要幫助他,他不能接受那就罷了,不必再提了,他只能學文字,他做不到。我們學東西不是講文字,是要講契入,我要做到,自己真正做到才是真實利益。

誰知道?老師知道、同學知道。聖學的學生,志同一道那就是學聖人。我的老師學聖人,我要學聖人;我的同學學聖人,我也要抓住聖人不放。從哪裡學起?從自己學起,不是要求別人。別人學不學是他的事情,我一定要學,學了幹什麼?幫助自己改邪歸正。聖賢大道不要貪多,貪多做不到,也很難;取其精華,一樁一樁的學。一定要踏實,一定要做到,幫助自己大步向前進,不知不覺入聖人之流,恭喜你。有心得就有受用,用佛法講,福報現前。起心動念想別人,不想自己。自己沒有成就,應該多多的積功累德;幫助別人,功德很大,而且真實功德。

我們這一代,只要能夠把上一代文化掌握到,認真學習,教化下一代,十年之後他們起來了,他們都學好了,都懂得孝親尊師,這個功德了不起。眼睛要看遠,不要看近,十年之後,跟我接觸的都學好了,社會上添了很多好人。社會添好人,好人做好事,這都是你的功德,這功德是真的,不是假的。我在台中李老師那裡學的,現在都用上了,不但在台灣用上,在全世界用上。老師這一代只是想,沒有機緣做,我們這一代對於這樁事情搞得很清楚,可以把它弘揚到全世界。有機會辦學校,把下一代的孩子教好,現在是亂世,下一代是大治之世,這個功德大,這個福報大。功德、福德都掌握在你手上,只要我們肯幹、真幹。

資料來源:淨空老法師專集