恒常學習

念佛念什麼?

《雜阿含經》卷33-931經中佛陀對堂弟講,「若比丘在於學地,求所未得上昇進道,安隱涅槃,彼於爾時當修六念,乃至進得涅槃」。

念佛、念法、念僧、念施、念戒和念天中,念佛就是念「憶念佛的事」,憶念佛的功德,慈悲和成就,將自己完全投入到佛陀之中,以進入念佛的三摩地,在憶念佛陀時,會憶念到佛陀的慈悲而感到身心放鬆,以覺受樂達到身心輕安,「一心」放在佛陀的功德和慈悲之中,心體會到平靜感恩安樂自在,念到心無掛礙,無掛礙故,無有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟涅槃,我們的心時常都在掛念著世間事,但世間事都令心不能停下,因為更多煩惱而生起更多執著,當心完全放在佛陀的事、想法、成就,世界如果凶險,也與我無關,身體和心,自然能靜下來,不胡思亂想也不擔憂,才能進入念佛的三摩地。

節錄自衍空法師「念佛三摩地」開示

圖片提供及作者:Angus@我佛磁Bass

廣告/數碼/公關人,以「我佛磁Bass」在網上創作,分享「全修行兼職返工」的生活模式。過去十多年,一直學習不同的身心靈方法,近年昄依學佛,跟隨法師修心養性。深知「說道理易,學佛難」,希望打破深奧義理,以體驗和傳心為本,讓佛法走進生活。

近年積極於企業及社區機構,分享如何以正念呼吸契入佛法,推動身心平衡與壓力管理,幫助現代人找回內在平靜與力量。我相信,認真呼吸,好好觀心,能將善意帶到家庭、職場及社會。希望透過呼吸,讓更多人感受到佛法的溫度與力量。

安心

我們來到這個世間,是心帶我們來的。在生活裏面,我們一切所擁有的,也是心所成就的。心是每個人最珍貴的寶。

佛手上的摩尼寶珠,就是那顆清淨的心,它能成就一切的心願,所以叫如意珠。我們要把這顆如意珠擦亮,不要讓它有塵埃,這是我們生命的功課。苦苦惱惱也是一生,

為什麼要苦惱呢?執着也是不可得,為什麼要執着呢?心要安住,唯有心清淨自在,那才是無限量的。人為什麼放不下?因為心沒有力量。平常要練習將心安住,面對苦難的時候,才有力量超越。煩惱來了,先覺察,它會誘惑你(讓你起嗔恨心),魔是很會說理的,他會告訴你你是對的,別人是錯的,你要堅持,怎麼可以認輸。然後我們就傻傻地說對,就把內心那顆摩尼寶珠送給了他。

自己的心自己做不了主,就會被煩惱帶着走。

所以每次看到煩惱來了,跟它打個招呼:「你來了。」然後如木人看花,煩惱在你面前如何刺激引誘,你就是不反應。僅僅是覺察,原來還有這種想法、這種思惟、這種覺受,你會越看越清楚,原來內心世界是如此。看懂了,就知道《金剛經》這段話的真義:「一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀。」

你真正看懂了,那個念頭就好像夢境一樣。所以你現在選擇跟境界互動,不是因為煩惱,是因為你懂了,知道如何應對,如何讓自己不苦惱。每一次面對考驗的時候,心定,不立刻反應。

學佛是在生活裏面修的,不是信仰得來的。法是生活,因為你每個當下都要面對境界,每個當下都在抉擇,你怎麼看這件事、怎麼抉擇這些事,然後造成自己的快樂、造成別人的快樂,這就是佛法。

圖片及資料來源:慧光法師 台中菩薩寺

佛教是否迷信

「佛」或「佛陀」,是印度梵文BUDDHA譯音出來的名詞,它的意思有三︰一、自覺。二、覺他。三、覺行圓滿。「自覺」是說自己能覺悟;「覺他」是說 不單自己覺悟,並且化導他人,令他覺悟;至於「覺行圓滿」,是說自己覺悟,又覺悟他人,這二種德行,已到了圓滿無缺的地步。

佛教已有二千多年的歷史,晚近西洋文化傳入中國後,被許多人認為是迷信 的宗教。他們看了裝金的佛像,聽到了木魚鐘磬聲,就說佛教是崇拜偶像。那知道佛教的一事一物,都有理論的根據,祇是這種理論非經一番探究,不易明白。梁 啟超先生說︰「佛教是智信,而不是迷信。」佛教的信仰,是指信仰宇宙人生的真理。

佛陀對我們說︰「人人都有佛的智慧德相,因為人被欲念所蒙蔽,不能證得,所以長受諸苦,無從解脫。」又說︰「一切眾生皆有佛性。」「一切眾生,本來是 佛。」就是說不僅人與人之間平等,佛與佛之間平等,就是人與動物,也是平等。而且「是法平等,無有高下」。不僅有情平等,心法與色法,因法與果法,無不平 等。眾生所以有差別相者,因為迷失了本性,實則各各本性,依然平等,未嘗改變。萬事萬物,皆從 「因緣和合,虛妄有生,因緣別離,虛妄名滅」。其體本無自性,所謂︰「唯心所現,唯識所變。」

何謂科學?簡單的說,科學是分科的學問,是對每一種事物的相互關係,作 有系統的研究,經過實驗,造成公式,從公式得來的結論,就不是主觀的臆測。科學的研究方法,不外乎探討和歸納二種。探討則是從已知的公理,或已證實的規 律,再推求未知的理論。歸納是從種種事物的變化,求得共同遵守的規律。

佛教的因明,認為事物的真相,必須遠離煩惱與所知二障,方能顯現。所 以,因明學的三支式與科學的三段論法,雖然次序相反,結果則是相同。三段論法是從「大前提」,「小前提」,最後得到「結論」。因明是先出「宗」,次出 「因」,最後出「喻」。三段論法的「結論」,即因明的「宗」,小前提即「因」,大前提即「喻」。因明的喻,分為同喻及異喻二種,比大前提周到,喻中用「現 見」二字,亦較大前提靈活。可見佛教所用的研究方法,比科學方法更為完善。

科學的立場是客觀的;佛教的立場,也是排除主觀的「我執」。科學是理智 的產物,破除人類對物理上的謬見;佛法是理智的徹證,破除人類心理上的迷執。科學家研究對象,是物質的構造,物質的變化,及變化中所發生的各種數量關係, 這僅僅研究到《百法明門論》所說的「色」、「時」、「方」及「次第」等幾個不相應行法,並未研究到「心王」及「心所」等心法。色法與心法比較,色法較心法呆滯,心法較色法靈活。

近世紀來,科學對於宇宙實相方面的認識,無疑有極其重大的發現,對於宇宙的構成,也有更具體的認識。但科學的發展,不但不足以否定佛教的理論,而且替 佛教理論,作了有力的佐證。二千五百多年前,佛經中就用「芥子納須彌」來說明一種力量,這種力量收縮的時候,可藏之於芥子,發放的時候,可以大過須彌山。 近代科學的分裂原子,小小的物質,能成極大的力量,這不是相同的理論嗎?

科學的發展,無疑已震撼了某些宗教的理論,動搖了某些人的信仰,精神上的寄託,造成了精神上的空虛。但對於佛教,科學愈昌明,佛教的教義愈發揚光大。佛教不但不像其他宗教的理論一樣,經不起科學的考驗,相反的,科 學已為佛教的理論,作了有力的註解,證明佛教的偉大。近年來,我國的佛教徒中,就有不少著名的科學家。對於科學的造詣愈深,愈能解釋佛經中一向不能解或不易解的義理,所以佛教可說是人類智慧、光明的象徵。在今日科學昌明的時代,它照破了世界的愚闇,解除了人們的迷執,使人類的智慧,得以無止境的發展。

英國保羅博士說︰「佛教是今日人類的救星,近來世界研究佛教者日漸增 多,實因佛教高出一切宗教。科學縱有長足進步,其所發明,亦祇和佛法互相印證。而佛法之最精深處、最偉大處,則非現代其他學術宗教所能企及。」孫中山先生也說︰「佛教乃救世之仁,佛教是哲學之母。宗教是造成民族和維持民族之一種最大的自然力量,人民不可無宗教之思想。研究佛學,可補科學之偏。」願社會人士,斷疑生信,依教奉行。

作者:暢懷法師

資料來源:學佛文集

「阿彌陀佛」是你的「飛航模式」給你專注力的急救方法

在資訊紛雜、注意力被不斷切割的現代社會,手機上的「飛航模式」成為我們主動切斷干擾、尋求專注的科技手段。而念誦「阿彌陀佛」,恰如開啟一場心靈的「飛航模式」,它並非逃避現實,而是一種古老且高效的心智訓練,為步履匆忙的現代人提供即時的專注力急救方案。

以佛號為錨 隔絕雜訊洪流

「飛航模式」的本質是暫時關閉所有無線通訊功能,創造一個免受外界信號打擾的純淨空間。同理,當我們心中提起一句「阿彌陀佛」,正是在意識領域啟動了一道專注指令。這個簡單、中性的聲音符號,成為穩定注意力的唯一錨點。根據佛教專注力訓練的理論,這屬於「聚焦專注冥想」的範疇,透過持續將心念繫於一處,來鍛鍊並提升大腦專注的整體功能。當訊息提示、郵件通知、網頁推送不斷劫持我們的思緒時,這句佛號就像在內心豎起一塊「請勿打擾」的告示牌,讓你得以從資訊洪流中抽身,回歸當下的清明與寧靜。

持續冥想 重塑大腦專注機制

這種訓練的效果,並非僅是心靈層面的比喻,更有著紮實的神經科學依據。研究證實,持續的冥想練習能夠透過神經可塑性,實質改變大腦結構與功能,增強與專注、情緒調節相關腦區的連接強度。例如,它能增厚負責決策與專注的前額葉皮層 —— 這是大腦的高級指揮中心;同時也能降低杏仁核的反應性 —— 這個區域正是處理壓力與恐懼的警報系統。值得一提的是,即便練習時間不長,成效也相當顯著。對初學者而言,每天進行 13 分鐘的冥想訓練,持續 8 周後,在專注力、記憶力和情緒穩定度上,都能觀察到明顯提升。因此,當你感到心煩意亂、無法深入思考時,花幾分鐘靜心念誦,就如同為耗竭的認知電池進行了一次快速充電,其效果遠比不停刷手機試圖放鬆更為根本。

鍛鍊人最稀缺的「心理肌肉」

更為驚人的是,念誦佛號所訓練的,是一種珍貴的「覺察與拉回」能力。初學者練習時,總會發現思緒不知不覺飄走,這是完全正常的現象。關鍵在於,當你意識到自己正在胡思亂想 —— 不論是盤算晚飯吃什麼,或是憂慮明日的工作 —— 能夠溫和而堅定地將注意力,再次帶回到「阿彌陀佛」的念誦上。這個過程,正是在反覆鍛鍊兩塊重要的「心理肌肉」:一是對自身狀態(分心)的覺察力,這也是「觀」或「開放覺察冥想」的雛形;二是主動引導、穩定注意力的控制力,即「止」的實踐。這種「覺察 — 拉回」的能力,恰恰是現代人在多任務處理與資訊過載的環境中,最需要守護的核心技能。

隨身可用的寧靜守則

因此,「阿彌陀佛」的念誦,其意義遠不止於宗教層面。對當代人而言,它是一種高度便攜、隨時可用的心智工具。它不要求特定的姿勢或場所,無論是在通勤的嘈雜車廂裡、工作的短暫間隙中,還是睡前輾轉難眠的不安時刻,都可以默默開啟這場心靈的「飛航模式」。它幫助我們練習從被動反應,轉向主動管理自己的意識,從而在紛擾的世間築起一座內在的寧靜堡壘,重新找回對自己注意力乃至生命體驗的主導權。這正是古老智慧給予這個浮躁時代的一劑清涼而實用的「專注力急救良方」。

參考文獻

廖建智. (2017). 專注力的理論與實踐──佛教專注力訓練. 《佛教圖書館館刊》,(62),20-32.

Ask The Scientists. (2020). 改變您的思維:冥想對大腦的益處.

作者:甯瓏

香港中文大學佛學研究碩士。

緣份,就像種子要遇見陽光和水才能成長。每一種偶遇或許都不是巧合。既然我們有緣相聚、相識、相處或求學,就不必執著這是因,還是果,只要活好自己的每一刻,真誠對己對人,必是有智慧的人。

三尺頭上有神明 善惡在冊筆筆清

中國人有句話說:「舉頭三尺有神明」。我們每個人頭頂上都有神明。又有另外一種說法:「舉頭三尺有青天;人可欺,天不可欺。」這句話是叫我們須時時刻刻檢討自己的起心動念、所作所為,止惡行善。佛家的說法是,每個人身上都有兩個神,一個叫「同名神」,另一個是「同生神」。同名神是男的、是白的,是計善的神;同生神是女的、是黑的,是計惡的神。我們任何一個起心動念是善是惡,祂們都會記下來。所以我們最好不要隨便起心動惡念,以免造惡因;萬一造了惡因,就要趕快回頭,不要一直繼續下去,觸犯了戒律。

《無量壽經》上說:「神明記識,犯者不赦。」有神明記下我們所造的善惡,如果犯了罪,祂是不會饒恕你的。祂們是每個月有六次以上,到天堂、地獄去校對那裡的善惡簿,我們要隨著自己所造的善惡,而去受苦受樂。講這些都是為了警惕大家持戒。現在,我講一個我學佛以前,看過一本世間法的雜誌,上面所記載的故事給大家聽。

清朝末年,有一個舉子要到北京去考狀元,狀元是春榜,是開了春才考的。一般遠地方的人,就要在冬天時出發赴京,才能趕上春天的考期。在北方,一到冬天就是冰天雪地,一片白茫茫,根本分不出路在哪裡,出外的人若是遇上了大雪封路,就只有等,根本沒地方可走。這位舉子在赴京城的途中,就遭遇到這種情況,無法向前行,就只好住到一家客棧裡。這家客棧的老闆娘是位年輕的寡婦,先生才去世不久。這位舉子原來只打算在這家客棧住一晚第二天就繼續趕路,沒想到大雪連綿不斷,道路上的積雪很高,無法成行,就只好繼續在客棧住下去。

一天複過一天,一個是青年男子,一個是年輕寡婦,孤男寡女,天天對望,日久生情,就動了念頭了。在動了婬念時,就犯了「遠方便」的輕罪。在起了婬念之後,男的就起身走向女的房間,在他舉手敲門前,這個舉子想到:“不可以!我是去考狀元的,這一進去要是犯了婬,天庭會除名的,回去吧!」

他這邊回去了,她那邊卻起了念頭,想去找他了。一出門,心裡想到:「咦!不可以,我是個寡婦,應該為丈夫守住貞節才對,怎麼看到年輕人就忘了本份,不可以,回去吧!」在我們中國,女子若是嫁了丈夫,就要為丈夫守節,丈夫去世,要為他守寡,守得貞操清白,死後可以升天的;但若是寡婦犯婬,這個罪惡也足以令她下地獄的。所以這個寡婦想到這裡,就回房去了。

那個男的回去以後,又禁不住慾火的煎熬,又來到女的門邊了。到了門邊就是「中方便」之惡,敲了門,那個寡婦就起來開門時,那男的又趕快跑掉,因為他又覺得不可以這樣做,怕犯了婬會被革名。我們古時候有這種說法,縱然你有很好的學問,命中註定是狀元,倘若犯了婬,或是造了惡,天庭會除去你的狀元名份的。所以他趁女的將要開門,趕快回頭去了。

但是那個女的已經知道了,也跟過來敲他的門,而內心又掙扎地告訴自己,不可以失節!就又回去了。就這樣來來回回走了兩三次。最後一次,這個男的起來開了門。這時候就是「近方便」之惡了。兩個人在那邊半推半就,又想要,又想不可以這樣做。 就在這要成不成的時候,聽到空中有聲音說話了:「你們兩個王八蛋要幹又不幹,把我的功過簿畫得稀疤爛!」說完就甩下一個東西來。他們兩個在床上聽到這些話嚇得發抖,趕快撿起來看,原來是一本「功過簿」,上面有他們的名字:一個是:今科狀元,犯婬革名,打叉畫掉了;一個是:守節寡婦,死後昇天,現在犯婬,也畫掉了。再看看,又寫:「不犯”,勾上去;再看下麵,又寫:「犯”,又畫掉;然後又是:「不犯」,勾上去;「犯」,畫掉。把這本功過簿又畫又勾,弄得一塌糊塗,連神祇都生氣得破口大駡了出來。

這兩個人一看,趕快各自回房,從此再也不敢犯婬念了。書上雖然把狀元的名字隱藏起來,但這是一個真實的故事,後來但凡是書香家庭的子弟,都會聽到這類故事的告誡。學問好,道德操守也不能虧損,才有求取到功名的可能。出家人尤其要注意到這一點,一犯婬戒,什麼功德都沒有了,所以要特別小心。

節錄自《見賢思齊》廣化律師弘法故事集

圖片及資料來源:上海隆慶寺

懂因果就能趨吉避凶—果報

『輾轉相生』,他造惡的時候不相信因果報應,受到果報的時候,他也不服氣,這一不服氣,那個心行更惡了,換句話說,將來果報是愈墮愈嚴重,這個很可怕,很不容易回頭。

我們很冷靜來觀察現前的社會,甚至於不要看別人,就看自己,自己學了佛之後,那是明瞭了,想到我沒有學佛之前,一肚子怨天尤人,看不到自己的過失,都看到自己不錯,別人都不如我,為什麼我所得的不如人?怨天尤人。學佛之後才曉得原來不是這麼一回事情,「一飲一啄,莫非前定」,這個「前定」就是因緣果報。這個事實明瞭了,一肚子的怨氣就沒有了,心情就舒服多了,開朗多了,心也清淨多了,煩惱少了,智慧就增長,這是佛法的好處。如果不學佛,不知道又做多少罪業。這叫「輾轉相生」。

『敢有犯此,當歷惡趣』,這是佛給我們提出的警告,教我們特別要留意。我早年初學佛沒多久,第一次讀《大勢至菩薩圓通章》的疏鈔,是慈雲灌頂法師的註解。那時候在李老師會下,念到了這個註解末後說的,念佛人的一百種不同的果報。其實念佛人果報無量無邊,各個不同,歸納成一百類,頭一條就是墮地獄,我對這個事情非常懷疑,我說念佛再不好,怎麼可能會墮地獄?我就去請問李老師,李老師一看這個是大問題,他說我不跟你一個人說,我講經的時候會跟大家講。

為什麼會墮地獄?就是念佛人也造「五惡」。造五惡,這一句佛號沒有辦法幫助他不墮地獄,他照墮不誤。也正是古德所說的「心口不相應」,口裡面念佛,心裡頭有惡念,心口不相應,「喊破喉嚨也枉然」。真正念佛人要把阿彌陀佛的本願功德,用這一句佛號把它變成自己的本願功德,這叫念佛人。我念阿彌陀佛,阿彌陀佛存的什麼心,我的心跟他一樣;阿彌陀佛發的什麼願,我的願跟他一樣;阿彌陀佛是什麼行持,我的行持也要跟他一樣,這就對了,這叫做「會念佛」,這種人叫真正念佛。心口不相應,那是假念佛,那個不算數,所以這一句話是很嚴重的教訓,必須要記住。五惡、十惡是決定不能犯,如果我們想這一生真正往生的話,不可以犯,犯了決定對往生產生障礙。

資料來源:淨空老法師專集

這些話 說得越少 人就越顺

這些話,說得越少,人就越順。俗語說「禍從口出」除了說謊騙人,日常中以為沒什麼大不了的,聊天八卦、線上懟人,都可能為我們帶來不好的影響,如能加以認識並改正,自然可以收穫「重重功德」。

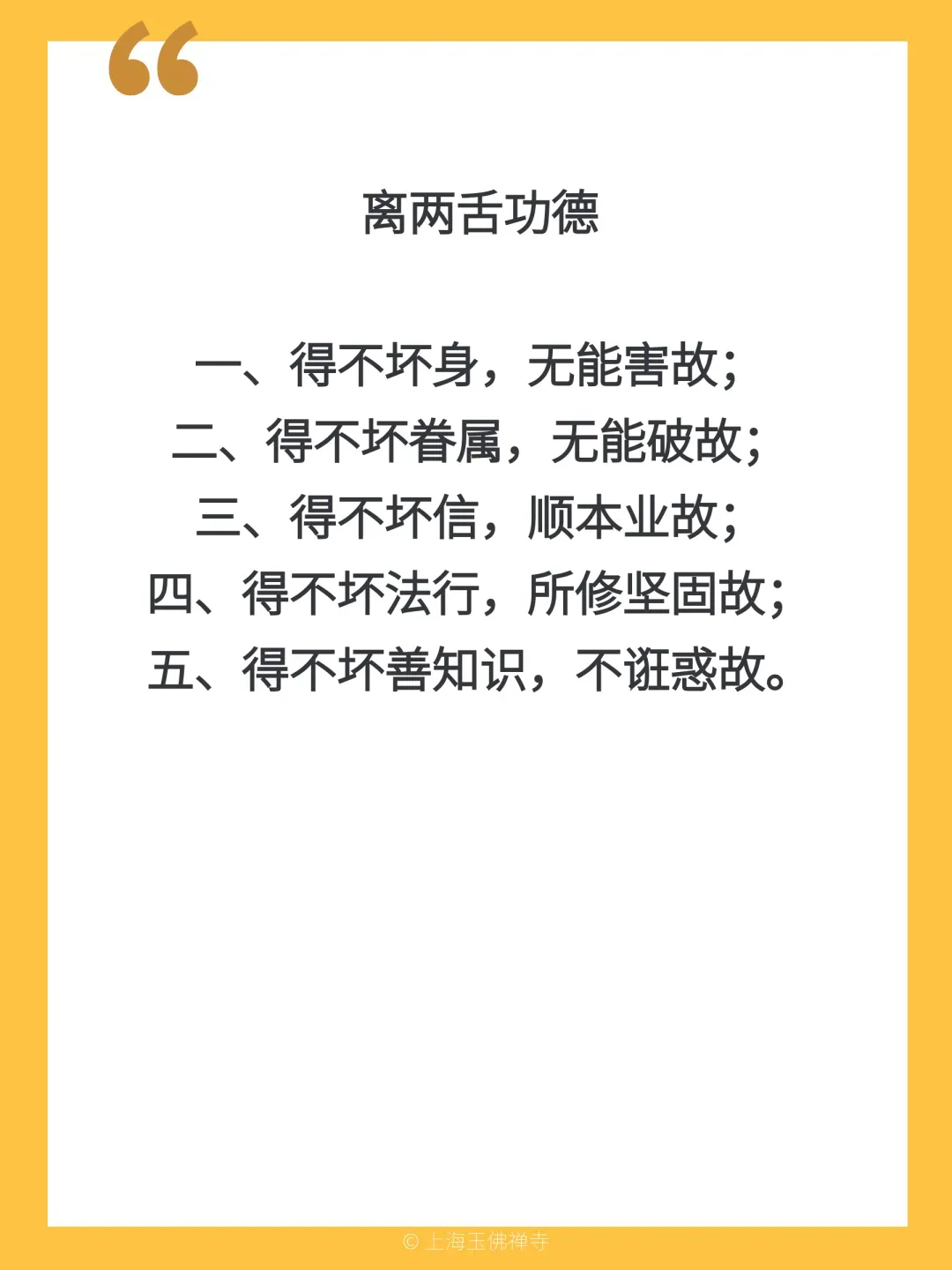

遠離兩舌的功德

「兩舌」就是懷著挑撥離間、搬弄是非的想法,去說對應的話。它的構成要求主觀上有上述的故意,比如我們因為嫉妒,見不得他人過得好,就故意去說些影響他人人際關係的話,這種就屬於兩舌。如果主觀上不存在離間的惡意,甚至出於善心,如想要他人遠離惡人,他人聽後,自己與被說者關係劣化,就不屬於兩舌。

如果能遠離兩舌,便能感得五種功德。

大意是從外界環境及人際關係來說,因為不主動製造矛盾、分裂,也就不會輕易捲入衝突,自然減少被他人攻擊、陷害的惡緣;且因自身言行正直,也就能與他人建立起和諧的關係,並能進一步吸引同類型的人。對自身而言,言語清淨能減少內在的嗔恨與恐懼,從源頭上減少惡緣,使身心調和,進一步增強生命的穩定狀態。

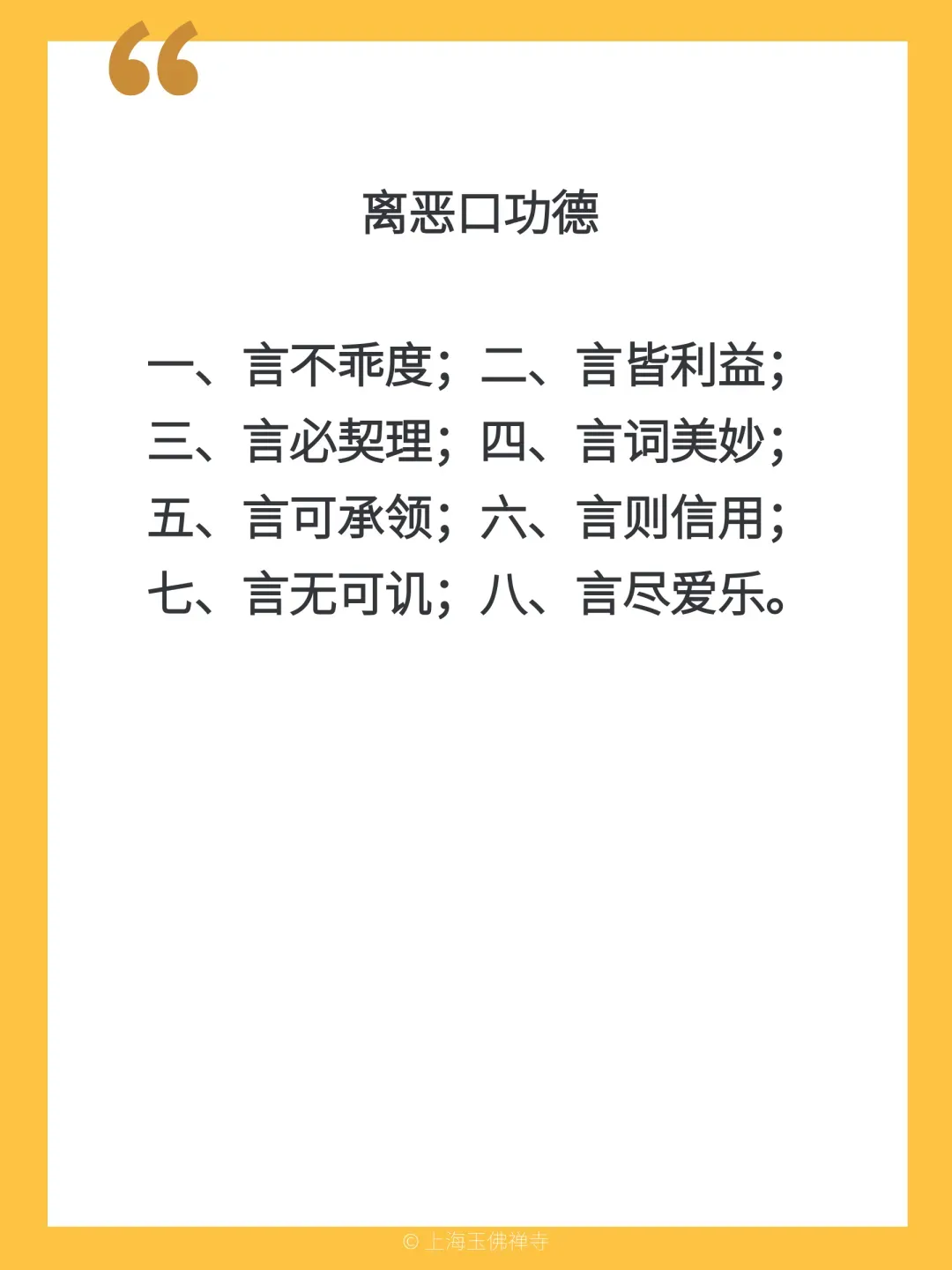

遠離惡口的功德

「惡口」是以粗俗惡毒的語言來詆毀、咒駡別人,讓他人生起種種煩惱,而不論這些話是否符合事實。相比過去,如今每個人的發聲視窗及發聲的物件都成倍地擴大了,這無疑增強了「惡語」的破壞性,一些不中肯的評價、陰陽怪氣的指責,也成了惡口的一種。因此,我們尤其要謹慎對待自己的每一句評論,每一個轉發,不成為因憤怒而出口傷人者,不成為網暴、謠言的參與者、推動者。如果能遠離惡口,以柔和語言化解衝突,便能感得八種功德。

大意是惡口往往源於偏見、嗔恨或愚癡,遠離惡口,也就相當於遠離情緒的宣洩,內心常與善法相應,所說自然言辭優美,符合因果、常理,也就更容易被人接受、不會遇到他人的譏諷。此外,遠離惡口者,內心常懷善意與覺察,因此說話時不會失當、過度,且能夠利益他人,即使需要批評或提醒,也會以建設性的方式表達,從而説明他人成長、解惑或安心。

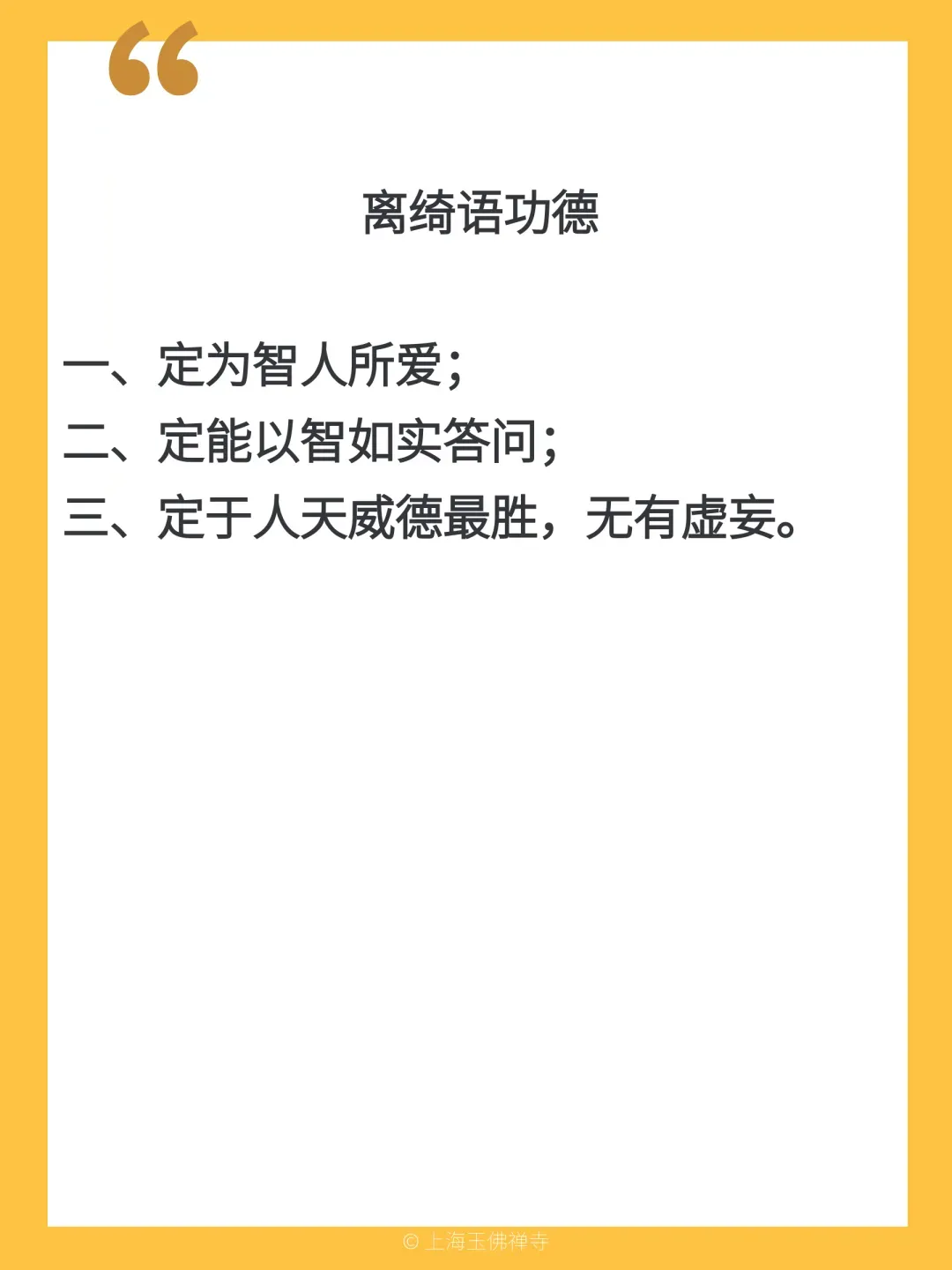

遠離綺語的功德

與其他口業相比,「綺語」所涉及的範圍異常廣泛,基本涵蓋了各種生活中瑣碎的語言,一切不合時宜的、缺乏意義的、違背法律、道德的、引起自己身口意惡業的、欠缺邏輯、前言不搭後語的、令人不知所云的、在開小差、思想不連貫時所說的等種種話語。

這是在指引我們試著做到以下幾點:

1)減少對娛樂八卦資訊的關注;

2)謹慎表述,不去參與、傳播流言、戲謔無度的話;

3)說話有條理,能清晰表述自身的觀點及訴求;

4)尊重他人的表達,不要邊聽邊分心做事;

5)避免浮誇炫耀、無意義的爭論;

6)避免空話、套話、敷衍之詞;

佛陀告訴我們,遠離綺語可獲得三種功德:

遠離綺語者,所說的話都是實際的、對人生有益的,不會浪費時間與心力去虛浮言辭。這種務實、真誠的言語品質,自然與智者的心靈相通。遠離綺語者,內心常處於清明、專注的狀態,不散亂于無意義的思維與言談。當他人提問時,能迅速把握問題核心,以智慧觀照實相,給出契合真理、切實有用的回答,也因此能令人天敬服,而獲最殊勝的威德。

有些人以為說些無傷大雅的話是沒關係的,殊不知語言是一種習慣,口業會在心識中留下染汙的印記,成為我們流轉輪回的業緣。正信的佛弟子,應該將善護口業作為平時的修行,要說好話,但不是說漂亮話,要說清淨、慈悲的話語。

部份圖片及資料來源:上海玉佛禪寺

學佛不能脫離生活 修行是為提升自我!

學佛人不能脫離生活,日常的起居都包含著禪意的存在,修行不離世間覺,修行是改變自己的心境,使自己的心境得以昇華。當你的心還不能轉物時,你的一切要順其自然,生病時一定要看大夫,該吃藥就吃藥,該打針打針,手術也如是。

什麼是迷信呢?就是迷惑而信,對自己信仰的物件並不瞭解,盲目地信奉。比如有些自稱是信佛的人,他經常燒香磕頭、求神拜佛,甚至到寺院裡去吃齋念佛,以為這樣就能求得佛菩薩的感應,保佑自己心想事成,這種人就是迷信。佛並不能保佑任何人,佛告訴我們一切都要靠我們自己,佛明瞭世間宇宙真相,告訴我們萬事萬物都有一定的因果關係。

我們要得到什麼樣的果報,我們就必須通過自己的努力、用正確的方法從因上下手,就好像農民種地必須先下種、施肥、澆水、小心看護,然後經過一段時間,我們才能得到所要的瓜果,也就是「種瓜得瓜,種豆得豆」。

一切都必須自己親自動手,天上不會掉下來的。這就是佛告訴我們的因果定律,如果自己不努力,靠求神拜佛去求,這就是正宗的迷信。

第一:現在學佛的人,說實在話,迷信的多!他到廟裡面去燒香拜佛,為什麼?為了升官發財,為了求保平安,都為這個。

第二:學佛的人,不懂得什麼是佛法,這就是迷信!他求神拜佛,能不能得到好處?得不到,只是自己在安慰自己而已。

第三:聽說這個地方的佛很靈、很有感應,他去求,真的得到了,那也是命中已經定的,在那個時候有,他得到了,與拜神求佛不相干。

第四:如果真的那麼靈,一百個人求,一百個人統統都得到,那就是真的;一百個人求,只有一兩個得到,其他的統統都沒有得到,那怎麼會是真的?

第五:對這個人喜歡,給他;對那個人不喜歡,不給他;哪有這種道理?沒這個道理。中國對於神明有一個定義,正直稱之為神。正直,哪有不公平的道理!

第六:不懂得什麼叫佛法,神佛不分,認為自己常常到廟裡面去燒香、去許願、去供養,這就叫學佛,這個錯了!佛法是師道,這要清楚,你把佛菩薩當作神明去膜拜,那就是迷信。

第七:一定要曉得,佛菩薩對我們的加持就是經教!我們遵從經典上的教誨,把我們錯誤的想法、看法、說法、做法統統修正過來,這就是佛菩薩保佑,這就是佛菩薩加持。

第八:佛教裡頭沒有迷信,你真正依教奉行,你決定得真實的利益。利益從哪裡來?不是佛給我們的,是我們自己修得的。離開經典,燒香拜佛,求佛菩薩保佑,沒這回事情。

我們應當要明瞭,我們學佛為什麼?如果真的是為了生死,真的是為往生西方極樂世界,我們這個世間眼前一切事物,就要看破一些,要冷淡一些,不要太認真。

圖片及資料來源:上海隆慶寺