恒常學習

因緣果報

一個人絕不可能獨自生存,多多少少總要和別人共處,人和人之間,有著種種互相依存的關係,大家分工合作,才能生存下去。一草一木,也是不能獨立存在的。因為植物的生長,如果只有種子而沒有土壤、空氣、陽光、水份等等,也絕不能生長。故此,世間的一切事物,都是由種種因、緣構成的。

甚麼是因、緣呢﹖

世上的物質,不外是由各種元素組成的;造成器物,還得加上一些人工。例如一件木器,木材是「因」,木匠的工作是「緣」,木器造成,供人使用,這是「果」。再以一棵樹作為例子,生成這棵樹的種子就是「因」,使這棵樹生長的土壤、空氣、陽光、水份等等輔助條件就是「緣」。

一切事物都是由「因」和「緣」互相結合,到了一定的時間,發展而成的。

因緣和果報

至於人的生命,同檥也是因和緣的結合而存在。因、緣和合,人的當世生命開始;因、緣分散,人的當世生命便終結。

為甚麼有些人生活在貧苦和憂患之中;有些人卻過著富足而安樂的日子呢﹖其實這是受著過去所做的因所影響的。做好事,叫種善因;做壞事,叫種惡因。這些引起果的功能並不消失,而只是潛藏著,遇到適當的機會和環境,於是善因便會引致善報,惡因引致惡報,這便叫做因、緣和果報。

果報和人生

在社會中,大家常會見到:壞人享福,好人受苦,那豈不是違反了「善有善報,惡有惡報」的道理?其實好人受苦,並不是因為他做了好事反而受苦,而是前世種下了惡因,這一世成熟了,故要受苦果;現在做了好事,剛種下善因,善緣還沒有成熟,要經過一段時期,甚至要到來世,才能招引善果。同樣的,那些壞人享福,也是因前世的善因已經成熟;至於他現在所做的惡因,也要經過一段時期,甚至來世,才能受惡果。所以佛教常以三世因果來解說世上種種的因果現象,當我們了解因、緣、果報的道理後,便能掌握自己的人生;使生命充滿意義,成為一個負責任,重道德的人。

資料來源:香港佛教聯合會

遇到佛經 是無量劫來的福德

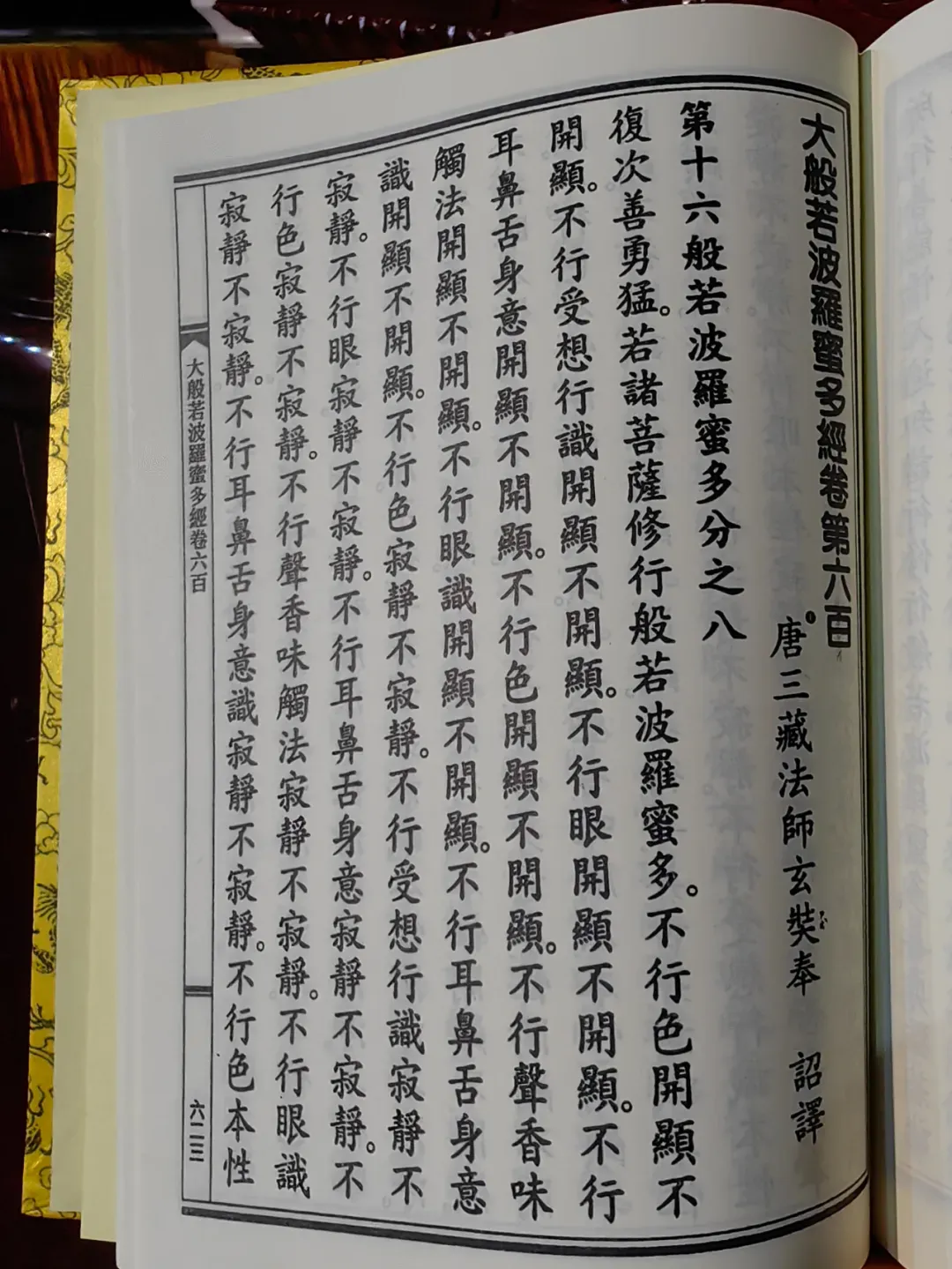

一定要重視佛經,因為重視了,你才會受持,如果受了三皈依,平常就要修持,修的時候要念三寶,別的修法你才能做。大家要知道,能遇到佛經是無量劫來的福德,不然遇不到。所以你遇到了,就生稀有想。現代印刷術很發達,到處都有佛經。假使沒有原始的經本,還拿什麼去複印?現在的寫作文章,不能算是佛經,你要怎麼對待,我沒意見,佛也沒有說。我所指的是《大藏經》,那是諸佛之見。

至於後人的知見,他寫得很多,那是他的知見,不是佛的知見。我們皈依佛的人,學的是佛的知見,你還沒有這個智慧抉擇,也不用批駁他。你批駁、辯駁,他也不接受,大家更增加煩惱,但是你要知道恭敬法寶。你知道法寶難得到什麼樣子嗎?以前我們中國有三大高僧,到印度去取經得到成就的,去的人很多,有成就的只有三位。大家都知道唐僧,就是玄奘法師。還有,唐僧之後的義淨三藏法師。

玄奘之前的法顯法師,那是最早的。法顯法師八十歲才到印度去取經,他回來之後翻了很多經。在唐朝的時候,義淨法師看見有很多人對經典不大恭敬,他就寫了兩首:「……高僧求法離長安,去人成百歸無十,後者安知前者難」。說是後來看經典的,他不知道前人付出很多的辛苦,那些都是拿生命換來的。「路遠碧天唯冷結,砂河遮日力疲殫,後賢如未諳斯旨,往往將經容易看」。古來人得一本經,真是當寶。古人得一本經,他的心就入進去念啊誦啊。之後思惟經的義理,所以他很快就證道,很快就開悟,很快就行了。現在的人精進心生不起來,稀有心沒有了。這首詩是說去取經的時候很難!路途非常遠,交通工具不是坐飛機,而是一步一步走。所以你要聽到他使用的形容詞,路又遠,碧天,路上的青天,有時候看得不清楚,全是冰雪。熱的時候,是走到沙漠旱海,中午熱的時候可以高溫四十多度,冰是零下幾十度。

一天之中,零下幾十度,高溫幾十度,你想一想,那種日子怎麼過。每位大法師要去行腳的時候,晚上一定還要念經,一定要持誦,還要修行。有進修沒吃的,哪有吃的,喝喝水都很難。大家看看玄奘法師就可以了。義淨法師也有一部書,法顯法師也有一部書。玄奘法師的書是《大唐西域記》。他們都有筆記,看他們每天走的路,這個時候你才知道經的寶貴。義淨法師尊重我們大家都是賢者,凡是佛弟子都是賢者,跟聖人差一截,是賢而有德的人,讀到佛經都是賢而有德的人。如果這個道理你沒明白的話,往往將經輕易看,你也不重視這個法寶,看得很輕。本篇開示選自 | 夢參長老

圖片及資料來源:上海慶隆寺

修福更要修慧

在這世間,有情眾生不斷於善惡之間輪迴。生善道者有天、人、阿修羅,墮惡道者則趣畜生、餓鬼、地獄,總不出此世間善惡二途。然而只是修善,唯能感得短暫快樂。比如眾生在一期生命中,可能也有一些福報,獲得些許快樂,但這並非久長,一生過去之後又再繼續輪迴。

雖然眾生渴求永恆的快樂,卻不知何謂真正快樂和解脫的因。由於無明煩惱不斷,所獲得的世間樂報僅僅是暫時的解脫。

人之所以出生善道,乃因長時身處困厄,故一心希求改進,修學善法、培植福德。一旦成就善法功德之後,因心中煩惱未斷,又未值遇善知識,則染著現前的福樂,心生憍慢,與人校量。由此嗔恚嫉妒,不樂他善、不耐他榮,造作種種惡業因緣,侵犯惱害眾生。舉凡具有大福報者,其造惡勢力亦隨之強大猛烈。是故有福報的人,若無智慧,心與煩惱相應,則易造作極惡重業,再度淪落惡道,受苦不已。

當眾生苦到極點,則會再次反省:「我怎會這麼苦呢?」所以積極地尋求成就福樂的果報。然而眾生未能從此醒悟,因煩惱而忘失修善培福,以及受苦的教訓。

不似一般凡夫眾生,菩薩行者修學善法時,能與智慧相應,心無所得。如佛在《金剛經》中開示:「若菩薩心不住法而行佈施,如人有目,日光明照,見種種色。」菩薩了知所修善法、我及受施者,皆是因緣所生,沒有真實體性。以無住心而行佈施,如同有眼目之人,在智慧光明的照耀下,能見周遭種種色相,而不為色相所迷惑。由此可知,不只修善法,更要開起清淨智慧,方能盡除輪回之苦。

圖片及資料來源:慧光法師 台中菩薩寺

用「恆順眾生」來修養自己──談接納與包容

接納與包容,是培育同理心的重要因素,是建設和諧社會的基石,而在新冠肺炎疫情期間,更能突出這理念的重要。在緊急局勢中,民眾常常會變得更為脆弱;對於民族、國家、社會、社區,同事甚至是親朋好友和家庭內部的不同群體,疫情所產生的影響是不合理、不相稱的;在應對行動中,我們必須留意這一點,並努力明確和應對,接納與包容每個人的需求,這樣我們才能和平地走出目前的困墝。

接納別人,包容異己,是建設生命喜樂、美化人生不可或缺的藥石,而接納與包容,是佛教的宗教特性。成道後的釋迦牟尼,倡導「四姓出家,同為釋氏」,從王宮貴冑到販夫走卒,從異教外道到淫女賤民,只要肯發心向道,佛陀都包容接引,成為僧團的一分子,就是最好的証明。

佛教之所以能夠順利並較早地進入中國,其中一個很重要的原因便是佛教思想本身的包容性和開放精神,佛教本著「有容乃大」的胸懷,對待自身的發展,也對待與之碰撞、交流的文化。佛教具有最大的包容性,可以從對六道所有眾生一律平等,人人皆可成佛而得知。菩薩化度眾生,都是以低身段、低姿態融入眾生之中,不僅和每一位眾生地位平等,甚至還要讓眾生覺得自己的地位比較高,有被尊重的感覺,才能讓眾生對佛法產生好感,要先接納對方,對方才有可能真正和你溝通。佛教的修行,就是用包容的心去接納外在的變化,否則你的生活會充滿各種層次的煩惱,因為變化是萬事萬物的發展規律。

我們的心量能包容多少,就能夠完成多大的事業:如果我們能夠包容一家,就可以作一家之主;能夠包容一市,就可以作一市之長;能夠包容一國,就可以作一國之君;能泯除一切對待,包容整個法界,就可隨緣應現,逍遙自在,成為法界之王。偈元云:「竹密不妨流水過,山高豈礙白雲飛。」,我們若能具有包容的心胸,就可以像行雲流水一樣,穿越重重的阻難,在悠悠天地間任性遨遊。

《八大人覺經》說:「菩薩布施,等念怨親,不念舊惡,不憎惡人。」這是表現出佛教徒行布施時應有的智慧,所謂「不自惱,不惱他」,佛教的布施是平等布施。布施以後,自己不覺得懊悔、煩惱,也不會感到困難,反而會覺得歡喜。《金剛經》上說,菩薩要降伏其心,度脫眾生,首先要去除我相、人相、眾生相、壽者相。簡而言之,就是要我們以無私的心胸雅量,接納和包容異己的存在,否則度己不成,又如何利樂有情。《普賢行願品》中普賢菩薩第九大願是「恒順眾生」,偈頌中說:「所有十方一切剎,廣大清淨妙莊嚴。眾會圍繞諸如來,悉在菩提樹王下。十方所有諸眾生,願離憂患常安樂。獲得甚深正法利,滅除煩惱盡無餘。」恆順眾生,是順著眾生的習慣,又要把他從逆流中救出來,這叫恆順。恆順眾生,是常常不厭煩地去教化眾生,對各類眾生要承事供養,如敬父母,因為佛以眾生心而起大悲心,恒順眾生就等於供養諸佛;但如果我們要用「恆順眾生」來修養自己,就先要時常傾聽別人的心聲,學習接受別人的意見和包容別人與自己的不同。佛經中常說「無緣大慈,同體大悲」,是要經過接納與包容的修行,才能達到。 「接納」與「包容」,是在生活中實踐佛教「無我」的智慧;「接納」與「包容」,是令自己內心平靜和與他人和平共處的鑰匙。

作者:陳家寶醫生

私人執業婦產科專科醫生

於2011年取得香港大學哲學博士學位(香港大學佛學研究中心)。

在港大修讀時,曾任香港大學學生會佛學會第一屆主席。用「恆順眾生」來修養自己──談接納與包容

圖片及資料來源:mind2spirit

佛教崇拜神鬼嗎?

很明顯的,一個正信的佛教徒,唯有崇拜佛、法、僧──三寶,絕不崇拜神鬼,但是,正信的佛教並不否認神鬼的存在,因為神鬼也是六道輪迴的兩大流類。所以,佛教所說的神不是神教所說的上帝,佛教所說的鬼,也不是神教所說的魔鬼。佛教所說的神也是凡界的眾生,佛教所說的魔是在欲界的第六天,所以佛教的魔是魔、鬼是鬼。佛教的魔,也有四種:天魔、五蘊魔、煩惱魔、死魔,除了天魔,其餘三魔也都出於各人自我的生理及心理。

佛教的神,通常是在天與鬼之間,大福的鬼便是神,天的扈從往往是神。鬼有多財鬼、少財鬼、餓鬼,多財大福鬼,雖在鬼道,也享天福,民間一般所崇拜的神,多半就是大福的鬼。神有天神、空神、地神,又可分天神、畜神、鬼神,民間一般所崇拜的牛鬼蛇神、草木精靈、山川等神,多是地神、畜神和鬼神。在佛經中通常提到的是八部鬼神,那就是:天神、龍神、夜叉(飛空鬼)神、乾闥婆(天音樂)神、阿修羅(非天)神、迦樓羅(金翅鳥)神、緊那羅(天歌唱)神、摩冸羅迦(大蟒)神。這八部鬼神,有善的也有惡的,善的通常是受佛教的感化而來為佛教作護法的。因此,正信的佛教徒,並不崇拜神鬼,僅對神鬼保持若干程度的禮遇,假如一個正信的佛教徒崇拜了神鬼,在原則上是有罪的。同時,善神都會自動地護持歸依了三寶的人,故也不敢接受三寶弟子的崇拜;正因為有了善神的護持,惡神惡鬼也不敢作弄或侵犯已歸依了三寶的佛教信徒。節錄自 聖嚴法師著《正信的佛教》

資料來源:香港佛教聯合會

佛教的本意

佛教為世界上最古老的宗教之一,其核心思想與教義深深影響了數億人的生活。佛教的本意,簡而言之,便是追求智慧、慈悲與解脫,這些目標需透過佛陀(釋迦牟尼佛)的教導與實踐來實現。佛教的本意可從四聖諦、八正道、三法印及慈悲心等層面加以理解。

四聖諦

四聖諦是佛教最根本的教義,亦是釋迦牟尼佛悟道後宣說的第一法要,包含四項顛撲不破的真理:

苦諦:人生處處充滿苦惱與缺憾,生老病死、愛別離、怨憎會、求不得等,皆為苦的具體顯現。

集諦:痛苦的根源在於煩惱與執著的欲望,尤以貪(對可欲之境起貪愛)、瞋(對違逆之境起惡恨)、癡(不明事理、是非不分)這「三毒」為核心。

滅諦:若能斷除煩惱與欲望,便可證入解脫境界,此種狀態稱為涅槃,是超越輪迴、恆常安穩的自在境地。

道諦:通往涅槃的修行途徑即為八正道,涵蓋正見、正思維、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。

八正道

八正道是實現解脫的具體修行方法,每一「正」皆是趨向智慧與慈悲的正道:

正見:清晰體悟四聖諦之理,洞悉人生的本質與真相。

正思維:時時以慈悲無私的心態策劃言行,遠離惡念與偏執。

正語:堅守語業清淨,不妄語、不惡口、不綺語、不兩舌,常說真實與益人之語。

正業:規範身業行持,力行不殺生、不偷盜、不邪淫等善業,遠離一切惡行。

正命:選擇符合佛法倫理的職業,不從事傷害眾生、違背道德的營生方式。

正精進:恆常精進於佛法修行,勤修善法、斷除惡法,克服懈怠放逸的狀態。

正念:時刻保持對身心諸法的覺照,安住當下,不隨外境攀緣散亂。

正定:透過禪定訓練達到心識的高度專一與清明,遠離昏沉與掉舉。

三法印

三法印是佛教的核心判準,用以辨別教義是否契合佛陀本懷:

諸行無常:世間一切有為法皆處於生滅變異之中,沒有恆常不變的實體。

諸法無我:一切法皆是因緣和合而生,相互依存,並無獨立自在、恆常不變的「實我」存在。

涅槃寂靜:修行的終極目標是證入涅槃,超越生死輪迴的纏縛,獲得究竟的安寧與解脫。

慈悲心

慈悲心是佛教的核心精神,佛教徒須以慈悲心對待一切眾生,護念蒼生、拔苦與樂。這種慈悲不僅局限於親近之人,更要遍及所有有情眾生,乃至曾結怨對的對象。佛教強調「無緣大慈,同體大悲」,意謂慈悲應是不附條件、無有分別的,且須體悟自他同體、眾生與己不二的實相。

結語

綜上所述,佛教的本意,在於透過智慧的修證與慈悲的實踐,最終證得解脫、趨入涅槃。它不僅是一種宗教信仰,更是一套完善的生活準則與心靈修養體系。其教義核心在於引導人們體悟生命本質、超越自我執著,實現內心的安寧與圓滿。無論是個人身心的修持,或是社會層面的關懷,佛教的本意皆為人類開啟了一條通往內外和諧與究竟解脫的道路。

作者:鍾浩銘心理學家

著名育兒專家及培訓師,曾修讀嬰幼兒腦科及體智發展及教育心理學;從少與佛有緣,喜歡佛學及其教育理念。

大乘經典《藥師經》

《藥師琉璃光如來本願功德經》藥師佛願幫助眾生消除諸煩惱,使人人免於疾病纏身,消減痛苦,滅除災難。

《藥師經》,全名《藥師琉璃光如來本願功德經》,是讚歎藥師佛行願的大乘經典之一。藥師佛全名藥師琉璃光如來,是東方淨琉璃世界教主;以琉璃為名,乃取琉璃之光明透徹,以喻國土清淨無染。藥師如來有日光遍照與月光遍照菩薩為左右協侍,稱作「東方三聖」。

藥師佛於過去久遠劫修梵行,在電光如來住世時,曾發十二大願,願為眾生解除疾苦,使眾生具足諸根,身相端正,資具豐饒,離諸橫難等,並導入解脫。

眾生身心煩惱多,尤其貪、瞋、癡三毒,產生八萬四千種煩惱;心理困苦,導致生理四百四種疾病,使身心受病苦折磨。藥師佛願幫助眾生消除這些煩惱,使人人免於疾病纏身,消減痛苦,滅除災難。

上人《藥師經》講述

一九六六年,佛教克難慈濟功德會成立,農曆每個月二十四日舉行發放,初稱為「慈濟法會」。後因感念發心響應竹筒歲月、點滴捐助的大德, 上人打破「不趕經懺、不誦經」的原則,發願於靜思精舍每個月發放時誦一部《藥師經》,期勉眾人牢記藥師十二大願,並時時實踐自救救人、自度度人的宏願,後改稱為「藥師法會」,這是慈濟與「藥師法會」的因緣。

在現代,知道藥名、會配方就稱為「藥師」。但在佛的時代,佛不但能應病下藥,還能洞察天地之間的四大不調,剖析人的心病,所以敬稱佛為大醫王或大藥師。其實藥就是法,只要懂得用,人間處處是良藥,信手拈來都是妙方!而此藥師經講述即是2001年7月至2002年7月,時跨千禧年時, 上人感於倫理道德失序,人際間關係緊張,充滿對立、衝突、紛爭,故在早課時間闡述《藥師經》的內容結集。

上人謙稱以伴讀方式逐句講解,終至眾人明瞭整本經文意義為主。無疑是 上人針對現代人的身心病態,為達天下祥和的目標,弘揚人性光明的品德,所下的一帖救世良方。

圖片及資料來源:證嚴法師

追求完美 是一種苦

作為直播節目的主持,我會不會有犯口誤的時候?一定會。我會不會因為表現不夠好而耿耿於懷?一定會。我們都渴望完美,一個完美的工作方案、一段相處融洽的關係、一個永遠健康的身體、一種穩定永恆的狀態,但這種讓我們疲於奔命的完美主義,其本質,正是佛陀所開示的「苦」。

佛陀在《雜阿含經》中告訴我們:「諸行無常,是生滅法。」世間一切有為法,都是因緣和合而生,也必將隨著因緣離散而滅。它們的本質皆無常,就像我曾經播報的天氣,時而多雲有雷暴,時而酷熱刮颱風,怎可能每天都陽光燦爛?我們強求完美,就是一種對宇宙實相的抗拒。這種抗拒,帶來了求不得、愛別離、以及五蘊熾盛的苦。不追求完美,是否教我們得過且過、放棄追求呢?絕非如此。

《金剛經》言:「一切有為法,如夢、幻、泡、影,如露亦如電,應作如是觀。」這並非悲觀的虛無,而是最究竟的解放。體認到每一個因緣和合的當下,無論事情看起來是「好」是「壞」,都蘊含著其本身的完整性。一次失敗,得到教訓,帶來學習和成長,代表它在本質上就是圓滿的。如何在無常中,活出圓滿的心?就是將對「結果完美」的執著,轉化為對「過程盡力」的專注,培養一顆猶如天空般遼闊的心,承載所有的晴雨雷電,接納一切無常。在事情搞砸了的時候,先不要自我否定,而是學習像水一樣順應而行,流淌出新的可能。當我們不再與無常為敵,不再執著於非黑即白的完美,這才是苦的止息,才是真正的圓滿。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。