恒常學習

希望在明天

看了一輯電視廣告:一群小孩子前往踢足球,剛巧碰上下大雨。其中一位小朋友感到很失望,但另一個小孩則安慰他,說可以明天再來。天氣在第二天真的好轉,陽光燦爛,孩子們在足球場上奔馳,玩得很開心。昨天在天氣轉壞時而感到失望的那位男孩,問他的朋友:「為什麼你知道今天的天氣會好轉呢!」他的朋友答道:「我是不知曉的,不過,我相信希望在明天嘛!」這是政府拍攝的宣傳短片,不時在電視上播放,目的是希望市民大眾在看過廣告後,可以激勵自己的鬥志,對明天充滿希望。

香港社會近年經濟不景,整個社會在轉型,各大企業相繼裁員減薪,令社會上瀰漫著悲觀的氣氛。受到社會悲情氣氛的影響,加上經濟不景氣,社會上各階層的矛盾, 自然加劇,容易產生磨擦和紛爭,而這些問題,亦導致不少家庭糾紛。對於年輕人或在精神、情緒上有問題的人來說,環境的變化會成為催化劑,令他們更難適應,而做成很多家庭和社會上的悲劇。其實,當人在面對困難、彷徨無助時,有時只要有途徑讓他們宣洩,令他們知道有一線生機,很多悲劇都是可以避免的。

窮途末路的人,或人在情緒低落時,都可能會刻意地把問題隱瞞,或羞於啟齒, 而不會與他們的至親或朋友傾訴。他們這時候最需要的,是專業的心理輔導,所以政府和社會上的志願機構,應多注意這方面的工作。社會上對於各方面的問題,應作廣泛的討論,提供積極解決問題的方法和途徑。傳媒應發放更多正面和積極的信息,而不要只是著重負面的報道,令人人明白,只要肯努力,明天是充滿希望的。

佛教講求心靈上的修養,佛陀在世時,就是憑著宣揚佛法,對眾生進行心理輔導, 而拯救了不少當時社會上被遺棄和被剝削的群眾。在當時的佛教團隊內,有很多是奴隸,甚至有妓女。現世的佛教徒,應向佛陀學習,多辦福利事業,來攝受各階層的眾生。特別在這個時刻,社會動盪不安,佛教徒要站在最前線,利用佛法來滋潤眾生的 心靈。經濟不景,雖然會影響物質生活的水平,但若果大家在精神生活上多下點功夫, 多關注精神上的滋養,很多悲劇是不會發生的。

當人在情緒低落時,本身的宗教信仰,可以發揮其功用,作靈性上的治療,但若果在這時刻才接觸宗教,利用宗教來幫助他,則可能生效不大。對於在苦海中 的人來說,當前的急務,是解決眼前的困境,而他們最信任的,自然是打救他 們的人。佛度有緣人,佛教徒需要多作福利事業,用實際行動來解除眾生的生 苦,如辦學、照顧老弱孤寡、做青少年輔導工作或扶貧等。藉著解決眾生生活上的困難,來誘導眾生。佛教徒應身體力行,發揮「行佛」的精神,要充分實踐難忍能忍,難行能行的菩薩道。在幫助別人的過程中,身體語言已是弘法的最好工具,而最重要是明白到,佛陀的教誨,只說不做是不行的。

作者:陳家寶醫生

私人執業婦產科專科醫生

於2011年取得香港大學哲學博士學位(香港大學佛學研究中心)。

在港大修讀時,曾任香港大學學生會佛學會第一屆主席。

資料來源:香港普明佛學會

善用其心:說甚深法 一切和合

「若見眾會 當願眾生 說甚深法 一切和合」《華嚴經》〈淨行品〉第五十九偈。佛教中常說「和合僧」,即是指比丘、比丘尼入佛門,同持戒、同修行,和合一處。又稱和合眾,略稱和僧、和眾。僧眾亦可稱為「和合海」,乃比喻僧眾和合為一味,猶如海水之一味,並比喻僧眾之量無限,猶如海之深廣。

眾會是四眾集會,四眾弟子集會一處,要請有道學的長老說如來所說甚深之法,能夠了達甚深之法,自然和合無諍。我願一切眾生,同會斯旨,在大眾聚會之時,避免談論無益之語浪費命光,而能共同啟發學習如來智慧,勤修六度萬行,圓滿佛果菩提。

善用其心

〈淨行品〉是八十卷《華嚴經》的第十一品,此品請法主智首菩薩向文殊師利菩薩提問:作為菩薩,如何清淨身、口、意三業,自利利他,成就佛道,共一百一十個問題。

文殊菩薩則以「善用其心」一法,總答智首菩薩的提問,指出若能在生活善用己心,身、語、意三業都會清淨,又分別提出了一百四十一條願行,指導凡夫念念不離眾生,把握當下隨事發願。

心為一切法之本源,用於善,則善,用於惡,則惡。讓我們一切學習實踐菩薩清淨願行,觸事留心,隨時發願,善用己心,早成佛道。

圖片及資料來源:杭州靈隱寺

行走江湖

「江湖」有俠客世界或體制外的意味刀光劍影、承傳秘笈、行俠仗義,在唐代的禪宗世界中、江湖同樣引人入勝。「江」是江西,有馬祖道一「湖」是湖南,有石頭希遷,兩位皆為六祖慧能的再傳弟子,當時禪宗學人若想修行參學,幾乎都要在江西、湖南兩地往來參訪,因此稱作「跑江湖」。

但這種「跑江湖」不逐利奔波,而是行者為求真傳,為印心開悟而行腳參師,後來更被金庸和古龍引用,成現代武俠小說的「江湖」。

小時候的永嘉大師,二十多年間到處尋覓善知識,曾在天台宗學習止觀,也在神秀大師坐下學習漸修,讀《維摩詰經》後覺得心有所悟,但不知道所問的是否正法,一次和玄策禪師交談之中相談甚歡,就希望玄策禪師為他印證,玄策禪師說自己人言微輕,就帶他前往曹溪參訪師父六袓,六袓為他印證之後,他們的師徒關係只歷時一個晚上,就離開江湖,回到家鄉溫州弘法利生,江湖險惡,處處也是大師,玄策禪師也提到,在威音王佛以後,自覺開悟的人,一定要經過已開悟的人印證,說算楞嚴法會二十五位聖人自敘圓通,也請佛陀為他們印證,我不知現今有沒有能印證的人,但知道隨便說開悟的人都要小心,身不由己,就請照顧好自己的心。

作者:Angus@我佛磁Bass

Angus,廣告/數碼/公關人,以「我佛磁Bass」在網上創作,分享「全修行兼職返工」的生活模式。過去十多年,一直學習不同的身心靈方法,近年昄依學佛,跟隨法師修心養性。深知「說道理易,學佛難」,希望打破深奧義理,以體驗和傳心為本,讓佛法走進生活。

近年積極於企業及社區機構,分享如何以正念呼吸契入佛法,推動身心平衡與壓力管理,幫助現代人找回內在平靜與力量。我相信,認真呼吸,好好觀心,能將善意帶到家庭、職場及社會。希望透過呼吸,讓更多人感受到佛法的溫度與力量。

不死之處:臨終與喪葬

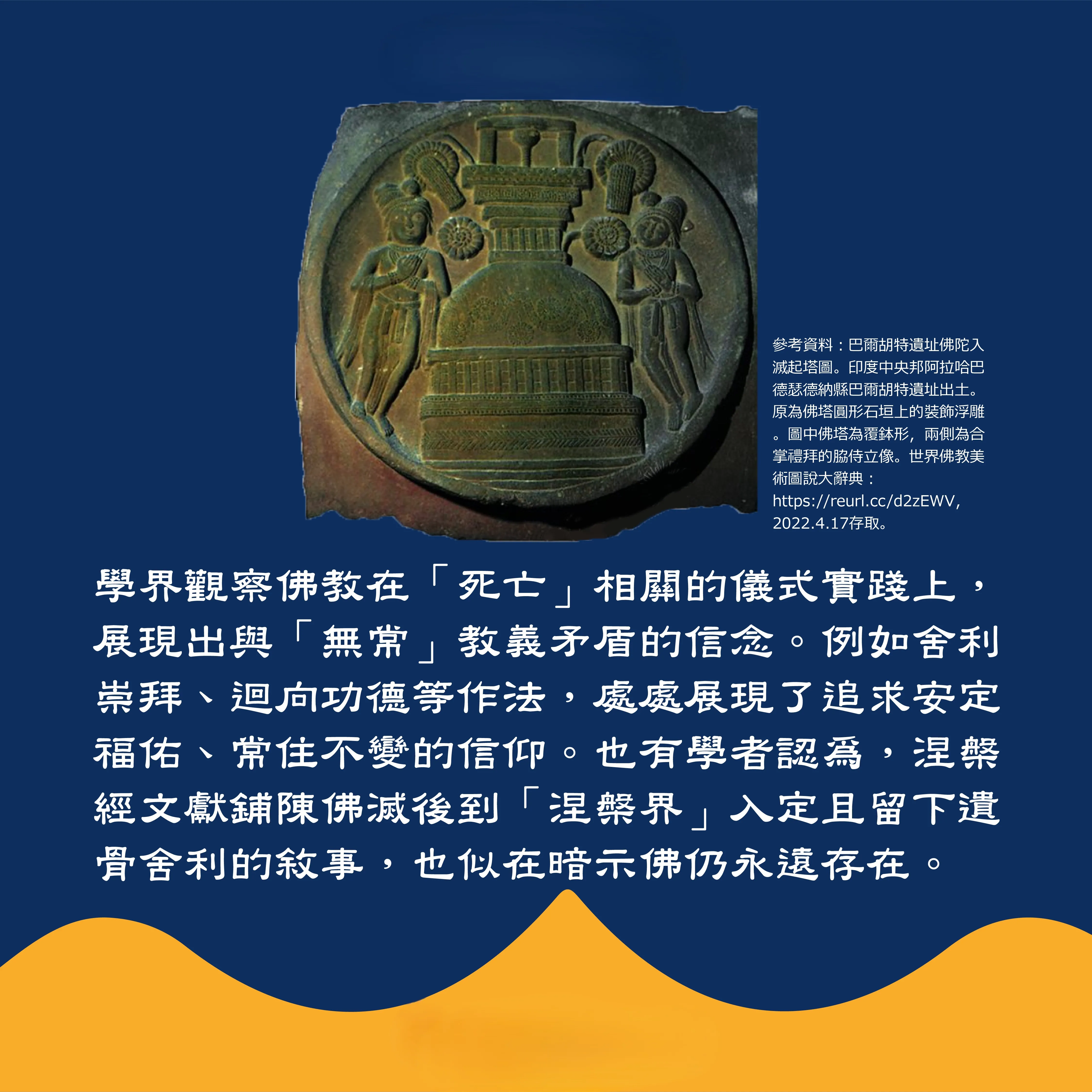

學界觀察佛教在「死亡」相關的儀式實踐上,展現出與「無常」教義矛盾的信念。例如舍利崇拜、迴向功德等作法,處處展現了追求安定福佑、常住不變的信仰。

也有學者認為,涅槃經文獻鋪陳佛滅後到「涅槃界」入定且留下遺骨舍利的敘事,也似在暗示佛仍永遠存在。

事實上,佛教在臨終與死亡的場合涉及「常」方面的教導,有其對象與情境的針對性,以幫助世人跨越生離死別之苦;而其最終要托出的意旨,仍在無常、必死的真理。唯有不迴避無常與死亡,才能真正解脫苦。這真理即被喻為常住不死的甘露。佛陀即是透過舍利信仰,令這「無常」的真理永遠傳頌不斷。

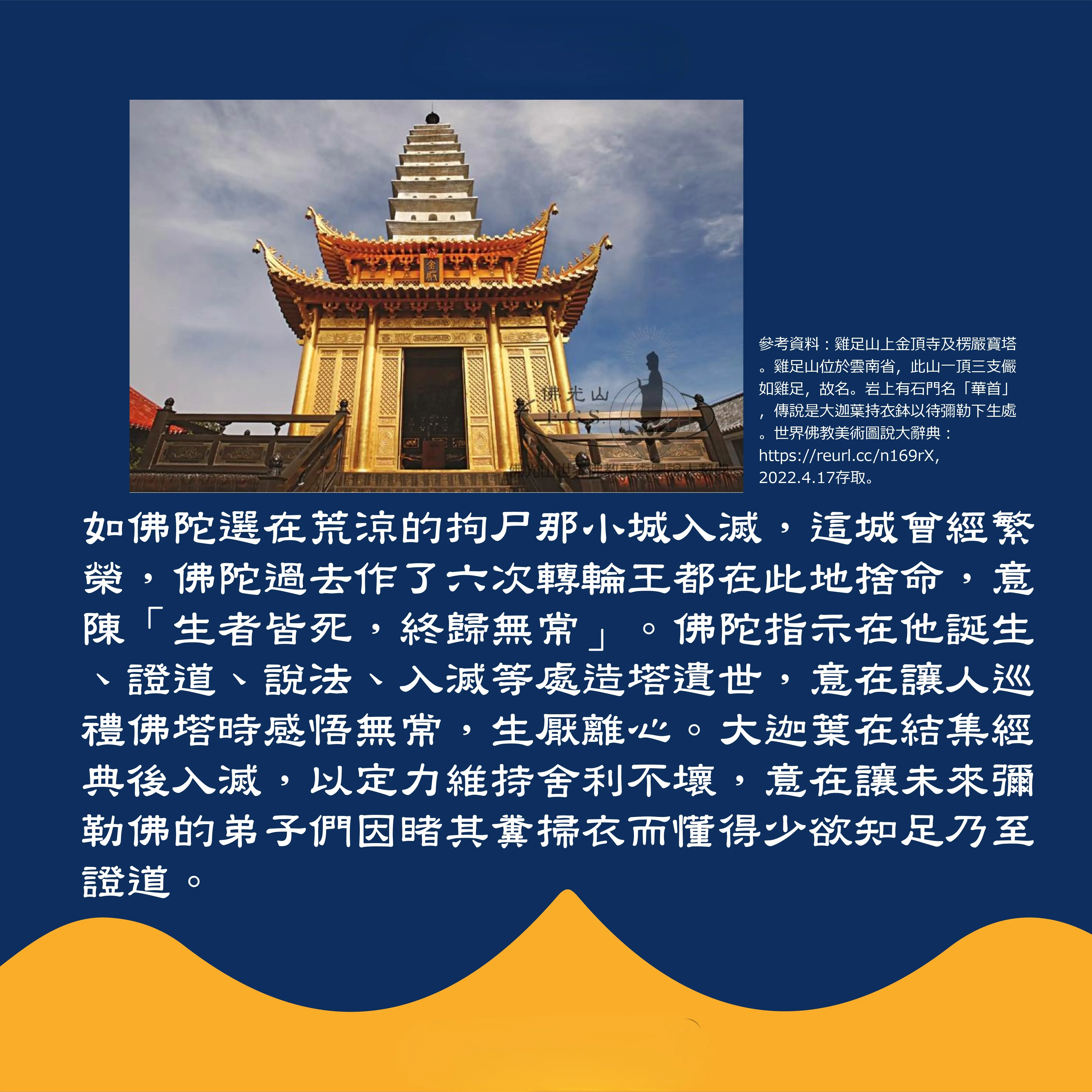

如佛陀選在荒涼的拘尸那小城入滅,這城曾經繁榮,佛陀過去作了六次轉輪王都在此地捨命,意陳「生者皆死,終歸無常」。佛陀指示在他誕生、證道、說法、入滅等處造塔遺世,意在讓人巡禮佛塔時感悟無常,生厭離心。大迦葉在結集經典後入滅,以定力維持舍利不壞,意在讓未來彌勒佛的弟子們因睹其糞掃衣而懂得少欲知足乃至證道。

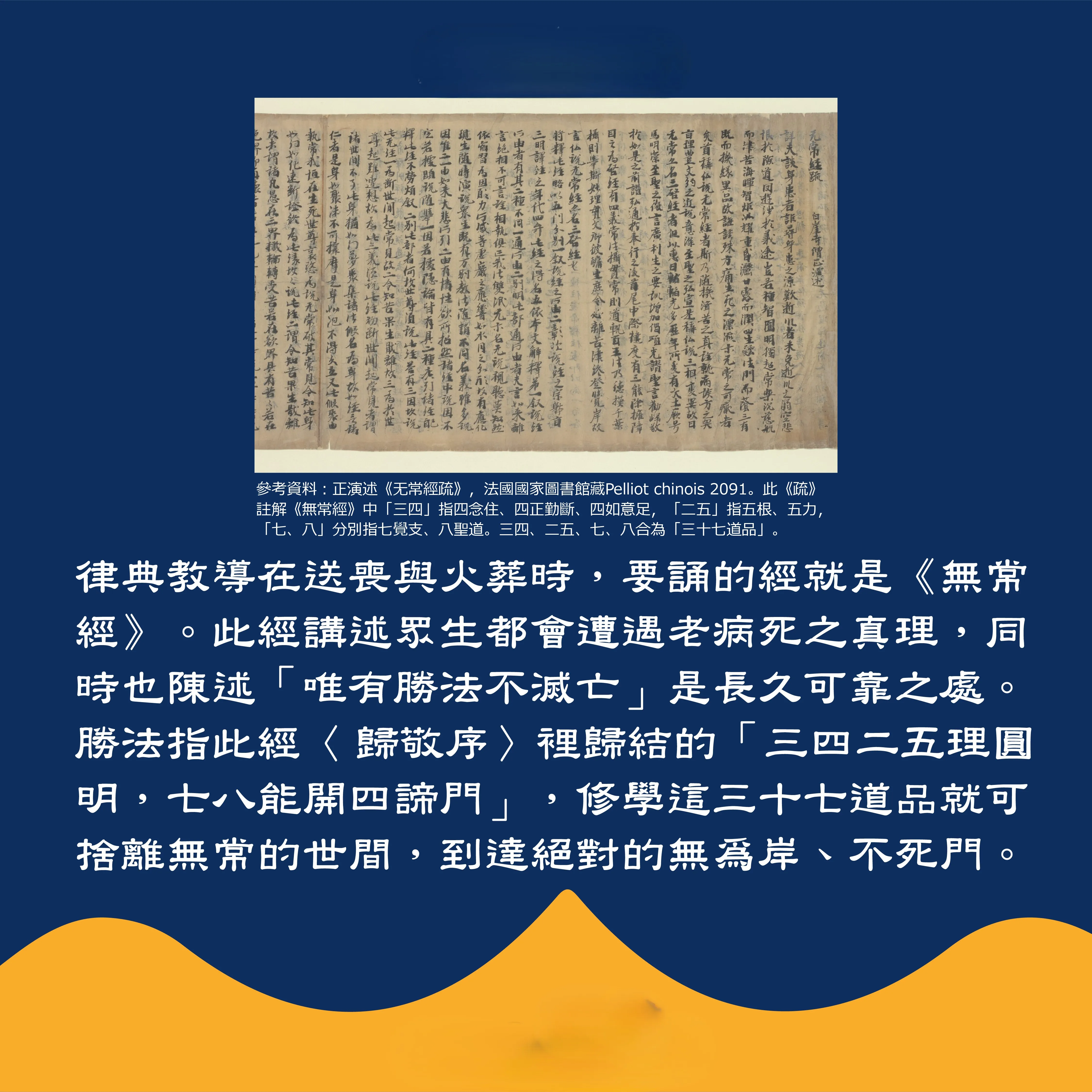

律典教導在送喪與火葬時,要誦的經就是《無常經》。此經講述眾生都會遭遇老病死之真理,同時也陳述「唯有勝法不滅亡」是長久可靠之處。勝法指此經〈 歸敬序〉裡歸結的「三四二五理圓明,七八能開四諦門」,修學這三十七道品就可捨離無常的世間,到達絕對的無為岸、不死門。

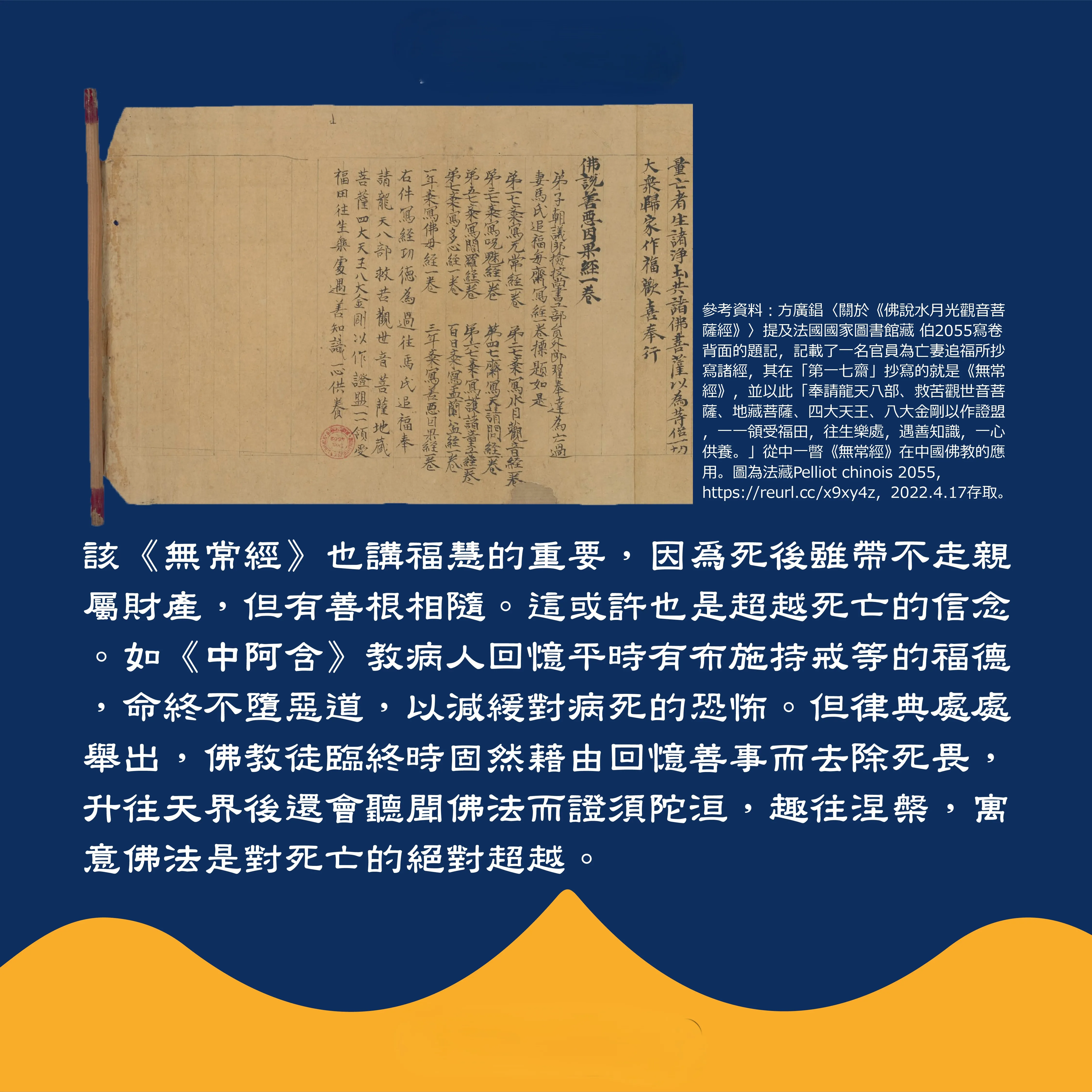

該《無常經》也講福慧的重要,因為死後雖帶不走親屬財產,但有善根相隨。這或許也是超越死亡的信念。如《中阿含》教病人回憶平時有布施持戒等的福德,命終不墮惡道,以減緩對病死的恐怖。但律典處處舉出,佛教徒臨終時固然藉由回憶善事而去除死畏,升往天界後還會聽聞佛法而證須陀洹,趣往涅槃,寓意佛法是對死亡的絕對超越。

然而,正如學者對緬甸上座部佛教進行考察的結果指出,多數緬甸佛教徒已不期待「涅槃」,他們用緬甸文「空無一物」或「消滅」之類的同義詞,來解釋涅槃後的境界。這被少數緬甸學者批為外道之見。雖然這是出於誤解,但也提醒了這個問題:聲聞乘佛教對涅槃的理想,如何不落入虛無主義。(待續)

參考資料

〔唐〕義淨譯,《根本說一切有部毘奈耶雜事》,《大正藏》第24冊,經號1451。

〔唐〕義淨譯,《佛說無常經》,《大正藏》第801號。

〔唐〕正演述,《无常經疏》,P2091,法國國家圖書館:https://reurl.cc/415KER 。

下田正弘,〈公開講演:仏(ブッダ)とは何か〉,《駒澤短期大學佛教論集》5,1999.10,頁1-17。

Melford E. Spiro. Buddhism and Society: A Great Tradition and its Burmese Vicissitudes. California: University of California Press. 1982.(中譯本:香光書鄉編譯組譯,《佛教與社會:一個大傳統並其在緬甸的變遷》,嘉義:香光書鄉,2006。)

作者:佛光大學佛教學系博士生 釋知文

精進生活禪(上)

臺中慈濟人於九月上旬返回精舍,隨同常住起居、精進、出坡,體驗精舍修行生活,也體會到佛法道理無處不在,「禪」就存在每一個小小的生活動作裡。舉凡在大寮切菜、煮食,或是在菜園裡耕作、拔草,師父們的一舉一動都展現了對天地的敬意與待人的誠意。

念念虔誠恭敬 滿滿法喜心得

上人說,《地藏經》中提到,為僧眾供齋要虔誠恭敬,在僧眾還沒有食用齋飯或尚未食用完畢以前,洗米水和挑揀出不能食用的菜葉都要放置好,不要棄置於地上;準備好的飲食,在尚未呈獻佛僧以前,不能先吃,這是以「精勤護淨」的行動表達誠心。

同理,精舍常住長年累月以尊敬心對待道侶同修,以及來到精舍的人間菩薩,在待人處事中展現這分尊敬心,做到了「長時修、無間修、無餘修、尊重修」。「這是你們平時聽不到、看不到的法,來到這裡,就能從實際的見聞感受,知道精舍的修行者是如何修行。」

「輪值大寮的常住眾,在處理菜餚的每一道手續上用心、尊重,即因他們是以供養菩薩的心情投入,念念都是恭敬,長年累月不間斷,沒有可以產生煩惱的空檔;大家深入其境、風光入心,有滿滿的法喜與心得,讓我亦感寬慰、欣喜。」

上人表示,大家在精舍隨著常住生活、做事,是在打「生活禪」。「在菜園出坡除雜草,聯想到要為自己的心田除煩惱雜草;修行就要斷除煩惱、疑惑,否則不明道理,如何通達覺悟的道路?挑柴運水無不是禪,喝茶吃飯無不是禪;你們在精舍有此體會,就要帶回家落實。」

圖片及資料來源:恭錄自《證嚴上人衲履足跡二O一七年秋之卷》

《法句經》欺負善良之人 招十倍之禍

「歐杖良善 妄讒無罪 其殃十倍 災迅無赦 生受酷痛 形體毀折 自然惱病 失意恍惚」《法句經》〈刀杖品〉

譯文

《刀杖品》主要講的是,不可使用刀杖傷害眾生,以及傷害良善、讒害無罪之人會帶來的嚴重後果。

這段講述的是,毆打善良之人、妄加讒言陷害無罪的人,會招致十倍的災禍。而且這種災禍來得迅速,無法赦免,行兇者會在生前遭受劇烈的痛苦,身體遭受傷害。

同時,還會患上惱人的疾病,精神恍惚,意志消沉。這些都體現了佛教的因果報應觀念,旨在告誡人們要止惡行善,保持慈悲和善良的心態,善待良善之人。若施以惡行,會數倍地自食惡果。

資料來源:上海玉佛禪寺

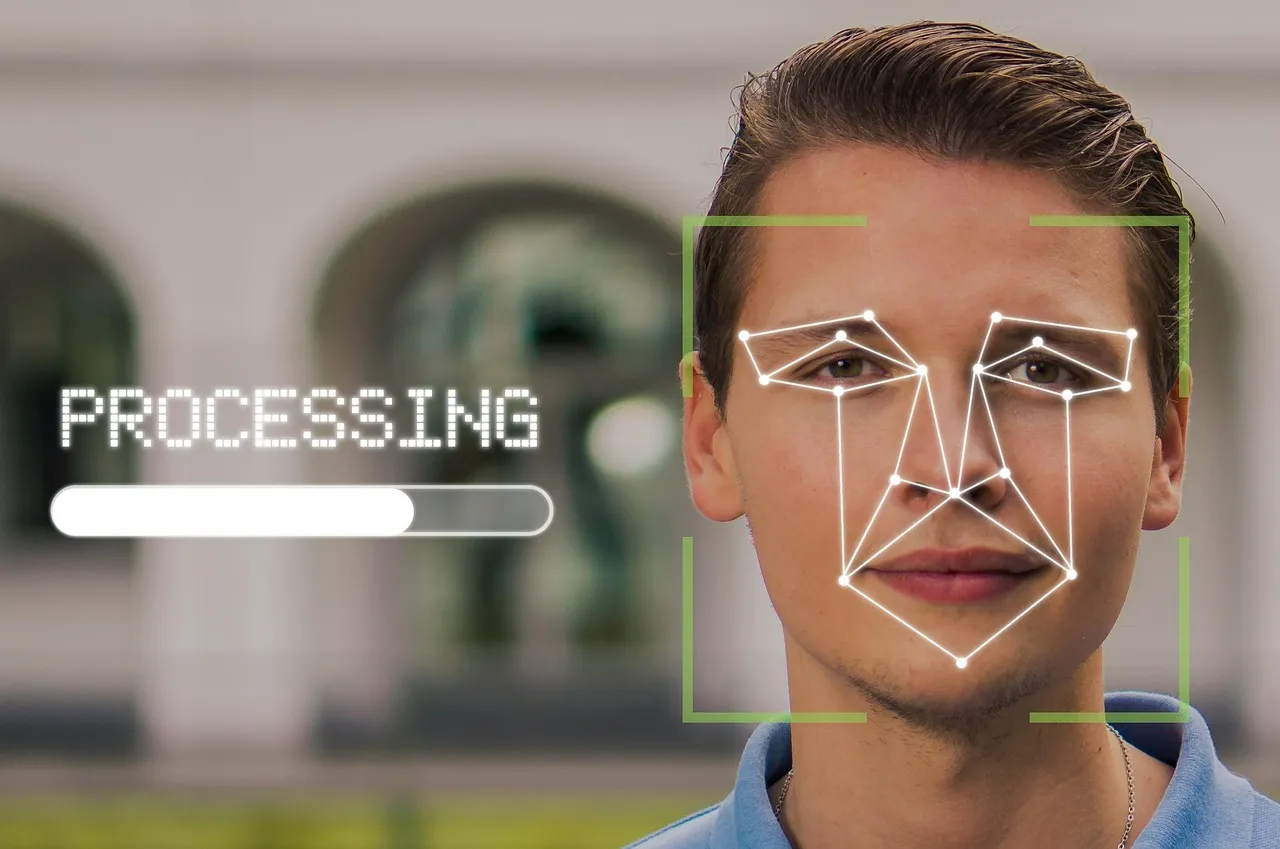

AI什麼都懂 那我還需要學習嗎?

當ChatGPT能在三秒內寫出論文綱要,當Google Gemini能即時解答複雜的科學問題,許多大學生不禁自問:「既然AI無所不知,我為何還要苦讀?」這個問題的答案,恰巧藏在佛教對「知識」與「智慧」的區分中。佛法將知識視為「現象的積累」,而智慧則是「洞察本質的能力」。AI如同龐大的資料庫,能吞吐海量數據,能儲存與重組信息,但無法將知識轉化為對生命的真實理解。人類的學習則是一場「心靈的煉金術」,旨在將信息提煉為解決人生困境的智慧。

AI的局限性,首先體現在它無法處理「價值選擇」的難題。例如,當醫學生面對安樂死的倫理爭議時,AI能提供各國法律條文與醫學統計,卻無法體會家屬的掙扎與患者的尊嚴——這種對苦難的共情,正是佛教所說的「慈悲心」。佛法認為,知識如同地圖,能標註道路方位,而智慧則是選擇方向的能力,需基於對眾生苦樂的覺知。《華嚴經》云:「心如工畫師,能畫諸世間」,人類的學習從來不只是複製信息,而是以心為筆,繪製出屬於自己的生命軌跡。

更深層的區別在於AI缺乏「轉識成智」的修行維度。佛教將智慧分為三個層次:聞所成慧(聽聞知識)、思所成慧(思辨內化)、修所成慧(實踐證悟)。AI僅能完成第一層次,如同提供豐盛的菜單卻無法代客咀嚼,而人類的學習則包含後兩個階段。當經濟系學生在股市模擬中經歷虧損的焦慮,再以佛法「無常觀」化解執著,這份從挫敗中昇華的領悟,已是智慧的生發。聖嚴法師曾點明:「佛法的精粹在於智慧,離開智慧講佛法,只是世間的知識和學問」,而智慧的獲得,必然伴隨身心的實踐與轉化。 這種將知識融入生命體驗的過程,正如《六祖壇經》所言:「佛法在世間,不離世間覺」,離了生活實踐的知識,終究是鏡花水月。

AI時代的學習價值,正在從「記憶知識」轉向「培養覺性」。麻省理工學院指出,過度依賴AI可能導致「認知卸載」(Cognitive Offloading),即人類的記憶力與批判思維逐漸退化。這與佛教對「心性」的守護不謀而合,其中包括禪修中訓練的專注力,如同抵抗信息洪流的錨,而對AI輸出的質疑反思,正是佛法「疑情參究」的現代實踐。當你能一邊使用AI檢索文獻,一邊以《中論》的「緣起觀」剖析其數據偏差,便已在締造人機協作的完美平衡。

真正的危機,並非AI取代人類思考,而是人類放棄「成為自己的主人」。佛光山星雲大師以「般若三級」闡釋智慧的昇華,正見(建立因果觀)、緣起(洞察相互依存)、空性(超越二元對立)。這三階段恰似AI時代的學習圖景,我們用AI建構正見(如查證氣候變遷數據),藉其分析緣起(如追溯生態危機的產業鏈),最終仍需以心靈體證空性(領悟發展與環保的共生)。這種學習,不再是競爭力的累積,而是生命境界的拓展。AI或能輔助「權智」(善巧應用)的開展,但「實智」(洞見實相)的獲得必須透過個人的修行體證。

歸根究底,AI只是一面鏡子,映照出人類對便捷的渴望,而佛法則是燈塔,指引我們穿越迷霧,抵達智慧的彼岸。當你在深夜完成新的學習,那句《法句經》「自調則寧」的箴言忽然浮現,就如AI能給你答案,但只有學習能讓你從紛繁的現象中,覺照到那枚永不隨外境動搖的清明本心。

參考文獻

星雲大師《人間佛教的戒定慧》,香海文化

作者:甯瓏

香港中文大學佛學研究碩士。

緣份,就像種子要遇見陽光和水才能成長。每一種偶遇或許都不是巧合。既然我們有緣相聚、相識、相處或求學,就不必執著這是因,還是果,只要活好自己每一刻,真誠對己對人,必是有智慧的人。

「隨緣」隨的是什麼緣?

佛法有說:「隨緣不變,不變隨緣」。「隨緣」是佛弟子們常聽到的一個詞,很多人儘管不太清楚其中的內涵,但卻非常喜歡將「隨緣」掛在嘴邊。然而此「隨緣」非彼「隨緣」,到底什麼是「隨緣」呢?

什麼是「隨緣」?

佛教認為,一切事物皆依因緣和合而起,宇宙之間並沒有獨立存在的事物。《阿含經》 云:「此有彼有,此生故彼生,此無故彼無,此滅故彼滅。」世間萬物萬象,皆需相互依賴而存在。佛陀以豁達周遍無礙的銳利智慧,悟證了緣起性空的究極真理,並將這一真理揭示給我們,讓我們懂了這個世間緣起緣滅,皆依因緣和合而生的道理。以世間法的角度理解,隨緣也是一種不自我執著、隨順和放下的心態。生活中我們與家人、街鄰、朋友、同事、同修相處,如果處處執著自我,一定會生出很多煩惱,所以要隨順他人、尊重他人。

眾生生命中的緣,有順緣、逆緣;有善緣、惡緣;有輪迴的緣,也有解脫的緣。是故當知:我們該隨哪種緣?

隨緣不是隨便

《華嚴經》說:一切法從心想生。萬法隨心願而生,隨願行而轉。諸佛淨土無一不是大心偉願所成就的,無一不是勇猛精進、不改本願所創化建立的。佛法中講的「隨緣」,並不是消極等待或放棄的態度。特別是面對逆境的時候,隨緣是對過程積極盡力,對結果順其自然的一種超然態度,即「因」上努力,「果」上隨緣,而不是面對困難什麼都不做。隨緣不是隨波逐流,更不是同流合污,在修持上要中心有主,不隨境轉,在生活上隨順因緣,一切不勉強。至於其間的分寸,需要靠佛法的智慧來抉擇。

隨願轉緣

佛法雖有「隨緣」一說,但更有「隨願轉緣」一說。菩薩道的行者以慈悲大願轉緣而不被緣所轉,其方便善巧的「隨緣」是以隨願作主導的。因為外緣是無常的,只有以不變的願力立身處世才能自主、自立、自強、自由、自在。真正的大覺者,已證悟萬物性空,隨心而現,自可於萬法中得大自在。在有礙的世間化現的大覺者,也不壞萬法的軌則。

無明眾生隨緣而無自主,為外緣所擺佈和宰製。隨緣者若丟掉不該變的願力,就成了被外在事物所奴役的奴隸,佛說為大可憐憫者。智者明白萬法緣起性空,因性空而能隨願轉緣,從而創建自我的奇妙王國。智者也明白雖緣起性空,而因果不昧不壞,所以能隨願而不任性,順應萬物之道而不為萬物宰製,就著萬物的運化律則而成就己願。佛法不壞世間法,智者是自主、自由的,隨緣而不為緣所轉,隨願而不違萬物之道,是智者的本懷。

圖片及資料來源:上海隆慶寺