恒常學習

新年拜神許願 如何靈驗?

農曆新年,總有朋友喜歡到寺廟祈願,希望一年順遂。佛教徒又可不可以燒香拜佛?可以,不過我們要以正確的心態禮拜、如法地發心許願。拜神許願不是與神明進行世俗交易的「討價還價」,而是心念的真誠流露與發願的修行實踐。

上香、下跪,表達的是對佛菩薩的虔誠恭敬之心,但如《金剛經》所言:「若以色見我,以音聲求我,是人行邪道,不能見如來。」這是佛教反對將佛陀神格化、功利化的核心精神。

佛教中的禮拜對象,無論是佛、菩薩或護法,其本質並非掌控我們命運的主宰者,而是覺悟的典範,是我們向之學習的老師。拜佛不是向高高在上的權威祈求恩賜,而是通過自己虔誠的身語意行為,喚醒自身內在的覺性。

如何許願才會靈驗?

一、發心要符合因果,你有願望,也需要配合正確的行為,例如求平安,當知道要多持戒修善;求智慧,也要靠自己勤奮精修。

二、動機要清淨,發利益眾生之心,與其求「讓我發財」,應該發願「願我有能力做更多捐獻,幫助貧苦大眾」;求「讓我事業順利」,不如發願「願我工作勤奮,發揮能力服務社會」。

三、無執著,一切因緣和合,凡事即使事與願違,也抱著「我將盡力而為,接受任何結果,從中學習成長」的態度。

每一次拜佛,將注意力從「我要什麼」的功利祈求轉向「我感恩什麼」;思惟佛陀的智慧與菩薩的慈悲,無論是燒香或鮮花水果,重在以虔誠心供養,懺悔反省自身不足,發願迴向。願我們在新春的祝福中,種下善因,勤修善行,收穫真正的吉祥與智慧。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。

追求完美 是一種苦

作為直播節目的主持,我會不會有犯口誤的時候?一定會。我會不會因為表現不夠好而耿耿於懷?一定會。我們都渴望完美,一個完美的工作方案、一段相處融洽的關係、一個永遠健康的身體、一種穩定永恆的狀態,但這種讓我們疲於奔命的完美主義,其本質,正是佛陀所開示的「苦」。

佛陀在《雜阿含經》中告訴我們:「諸行無常,是生滅法。」世間一切有為法,都是因緣和合而生,也必將隨著因緣離散而滅。它們的本質皆無常,就像我曾經播報的天氣,時而多雲有雷暴,時而酷熱刮颱風,怎可能每天都陽光燦爛?我們強求完美,就是一種對宇宙實相的抗拒。這種抗拒,帶來了求不得、愛別離、以及五蘊熾盛的苦。不追求完美,是否教我們得過且過、放棄追求呢?絕非如此。

《金剛經》言:「一切有為法,如夢、幻、泡、影,如露亦如電,應作如是觀。」這並非悲觀的虛無,而是最究竟的解放。體認到每一個因緣和合的當下,無論事情看起來是「好」是「壞」,都蘊含著其本身的完整性。一次失敗,得到教訓,帶來學習和成長,代表它在本質上就是圓滿的。如何在無常中,活出圓滿的心?就是將對「結果完美」的執著,轉化為對「過程盡力」的專注,培養一顆猶如天空般遼闊的心,承載所有的晴雨雷電,接納一切無常。在事情搞砸了的時候,先不要自我否定,而是學習像水一樣順應而行,流淌出新的可能。當我們不再與無常為敵,不再執著於非黑即白的完美,這才是苦的止息,才是真正的圓滿。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。

誦經抄經 不能少了這個環節

平時在家誦經、抄經,是佛家修行的重要實踐,但千萬不能忘了最後一個重要的環節,就是「迴向」。透過迴向,才能讓我們所修的點滴功德,如同有了導航,準確無誤地到達目的地,祝福有需要的人。

迴向首先發心要純正,這不是在和佛菩薩做交易,而應出於純粹的慈悲心;也切忌模糊,如果只簡單說一句「迴向給一切眾生」就結束,有如將錢漫無目的地撒向空中,力量分散。如果真的有需要幫助的人,最好先專項迴向,再普皆迴向。

為特定對象(如亡者、病者)作個別迴向:

簡單版本:「弟子XX(自己名字),願以恭誦某經/念佛/持咒之所有功德,迴向給XX(亡者/病者名字),祈求XX(具體願望,如:病體康復、業障消除、離苦得樂、往生西方極樂世界)。」

如果你想為亡者更有效消除業障,可根據實際情況採用這一個詳細版本:

「弟子XX(自己名字),願以本人恭誦某經/念佛/持咒之所有功德,迴向給XX(亡者/病者名字),祈求XX臨終正念,現前念佛,蒙佛接引,往生極樂,並以此功德迴向XX或歷代祖先、歷代宗親、六親眷屬、累世冤親債主、過去現在生身父母、師長、法界一切眾生等及凡是被XX所殺、誤殺、教殺、見殺之一切(水中、陸上、空飛)諸眾生等,暨XX墮胎之子女、無祠男女、孤魂等眾,若與XX有結冤者都能蒙佛加持,與XX能解冤釋結,並祝願他們業障消除、離苦得樂,即時解脫,往生西方淨土,發菩提心,同成佛道。」

圓滿的「三段式迴向」模式:

日常修行,我們可普遍採用此迴向偈,從佛道、眾生、專項迴向都能涵蓋到:

「願以此功德:

一、莊嚴佛淨土。

二、上報四重恩,下濟三途苦。

三、專項迴向:迴向給XX,願他/她(祈求的具體願望)。

若有見聞者,悉發菩提心。盡此一報身,同生極樂國。」

簡潔有力的「迴向」:

有時候時間匆忙,來不及做完整迴向,可以只念這一段:

「願消三障諸煩惱,願得智慧真明了,普通願罪障悉消除,世世常行菩薩道」。

迴向,是從自利走向利他的關鍵轉化,修行者主動將功德布施出去,利益眾生,共證菩提。但其實功德經由迴向非但不減,反而因心量的擴展而倍增。利益眾生,也是在利益自己,沒有了冤親債主的障礙,修行的路才能更加平坦。但切記,一切修行,在於真誠,流於形式,只是自欺欺人。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。

該為病者亡者誦什麼經?

生命無常,親友驟然離世,往往讓我們陷入無限的悲痛之中,此時的佛法,猶如暗夜中的明燈,不僅照亮亡者的前行之路,也能為生者帶來心靈的慰藉。《地藏菩薩本願經》明確開示:「一切眾生臨命終時,若得聞一佛名、一菩薩名,永不墮惡道。」

那麼,誦什麼經最為適宜?如果病者病重,或仍在搶救階段,此時誦念《藥師經》,持念「南無消災延壽藥師佛」,是最及時的靈性急救。藥師佛十二大願直指病苦,其琉璃光明能照護危厄中的神識,減輕恐懼、安定身心。經云:「眾病逼切...我之名號一經其耳,眾病悉除。」這並非取代醫療,而是以願力創造轉機。

佛家相信死亡並非生命的終結,中陰身階段的亡者,神識飄渺不定,尤其是七七四十九天內,生者若能透過誦經,將對亡者的愛和思念,轉化為具體的祝福,迴向功德,為他們種下解脫的善因,這也正是佛法教導的慈悲與智慧。

《地藏菩薩本願經》能幫助亡者消除業障,虔誠誦讀能依仗地藏菩薩「地獄不空,誓不成佛」的宏大願力,為其消除累世業障,超拔冤親債主牽纏,遠離三惡道之苦。而且生者誦讀此經,「七分功德,亡者獲一」,其餘六分生者自得,是冥陽兩利的殊勝法門。

《阿彌陀經》詳細描繪了西方極樂世界的莊嚴美好,經云:「若有善男子、善女人,聞說阿彌陀佛,執持名號……即得往生阿彌陀佛極樂國土。」誦經時可觀想阿彌陀佛放大光明,接引亡者往生淨土。或不斷虔誠念誦「南無阿彌陀佛」聖號,將功德迴向亡者,也是最直接幫助亡者離苦得樂的方法。

《心經》簡短精要,體現觀音菩薩的般若智慧,「照見五蘊皆空,度一切苦厄」,能助亡者心識聽聞般若空性,頓破對生命與世間的執著,心開意解,為往生善道或淨土種下最殊勝的智慧善因。即使日常,也可常誦。

《大悲咒》含攝觀音菩薩無量劫所修一切功德與願力,每一音聲,都能淨化亡者業障,安撫其飄忽神識,化險厄為光明。誠心持誦「南無觀世音菩薩」聖號,仰仗菩薩願力,直接接引亡者往生善道或佛國淨土,使其究竟離苦得樂,功德殊勝。

《金剛經》闡釋「緣起性空」的真理,幫助亡者看破對世間的執著。經云:「一切有為法,如夢幻泡影。」誦此經可讓亡者體悟生命實相,放下萬緣,自在解脫。其空性智慧,能斬斷煩惱根源,也是對亡者來世最上乘的祝福。

那麼,誦哪部經最好?貴在誠心。與其糾結於選擇,不如就從您最有感應的一部經、一尊佛菩薩聖號開始。誦經時,試著放下雜念,專注於經文的每一個字句,口讀耳聞,字字分明。誦畢,具體地迴向:「願以此功德,迴向給(親友名字),願您業障消除,離苦得樂,往生淨土。」

誦經,與其說是「超度亡魂」,不如說是將對親友的愛,昇華為最清淨的祝福。當我們專注誦經時,其實也同時在療癒自己的悲傷。透過經文,我們學會放下執著,了悟活著的人生智慧。

正如《華嚴經》所說:「譬如暗中寶,無燈不可見,佛法無人說,雖慧莫能了。」在生死交關的時刻,我們為親友點亮佛法明燈,這盞燈不僅照亮亡者的去路,也溫暖著生者的心。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。

觀音有多少化身?

相傳唐朝時,在陝西一帶,有一位美麗的賣魚女,令許多青年男子為之美貌而傾倒,紛紛前來求婚。賣魚女說:「我只有一人,不能嫁給你們所有人。不如我教你們念《普門品》,誰能在一夜之間背熟,我就嫁給他。」結果有二十多人背熟了。

女子又說:「那不如念《金剛經》,誰能三天內背熟,我就嫁他。」結果有十多人做到了。最後,女子再約定一個月為期限,熟讀《法華經》,只有一位姓馬的青年做到了。正當馬郎準備迎娶時,賣魚女卻突然因病去世。馬郎將她安葬,傷心不已。

一位和尚前來,點化馬郎,告知他:「賣魚女並非凡人,實為觀音菩薩化身,見你們只知貪戀美色,不知向佛,故以此方便法門,引導你們讀誦經典、種下善根。」馬郎聞言大悟,從此出家修行。

後人便稱此化身的觀音為「魚籃觀音」或「馬郎婦觀音」。菩薩為度化眾生,不拘一格,根據眾生的根器與喜好,以最適合的形象來接近眾生,引導我們走向佛法。而其實不僅在人間,六道輪迴,盡是無明煩惱,隨遂眾生身有異,分身六道平等化。

觀音菩薩化現為六觀音廣度眾生:如意輪觀音度「天界」的天人,不貪戀享福,精進修行;十一面觀音度「阿修羅界」,轉魔性為佛性;準提菩薩度「人界」,用悲智心,奉行眾善;千手千眼觀音度「餓鬼界」,種善根,度苦海;馬頭觀音度「畜生界」,現威猛強大形相,震懾邪惡;聖觀音度「地獄界」,消除惱火,得生安樂。

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品云:「若有無量百千萬億眾生,受諸苦惱,聞是觀世音菩薩,一心稱名,觀世音菩薩即時觀其音聲,皆得解脫。」觀音慈悲化身,隨緣應化,以善巧方便為眾生種下菩提種子,引領我們離苦得樂。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。

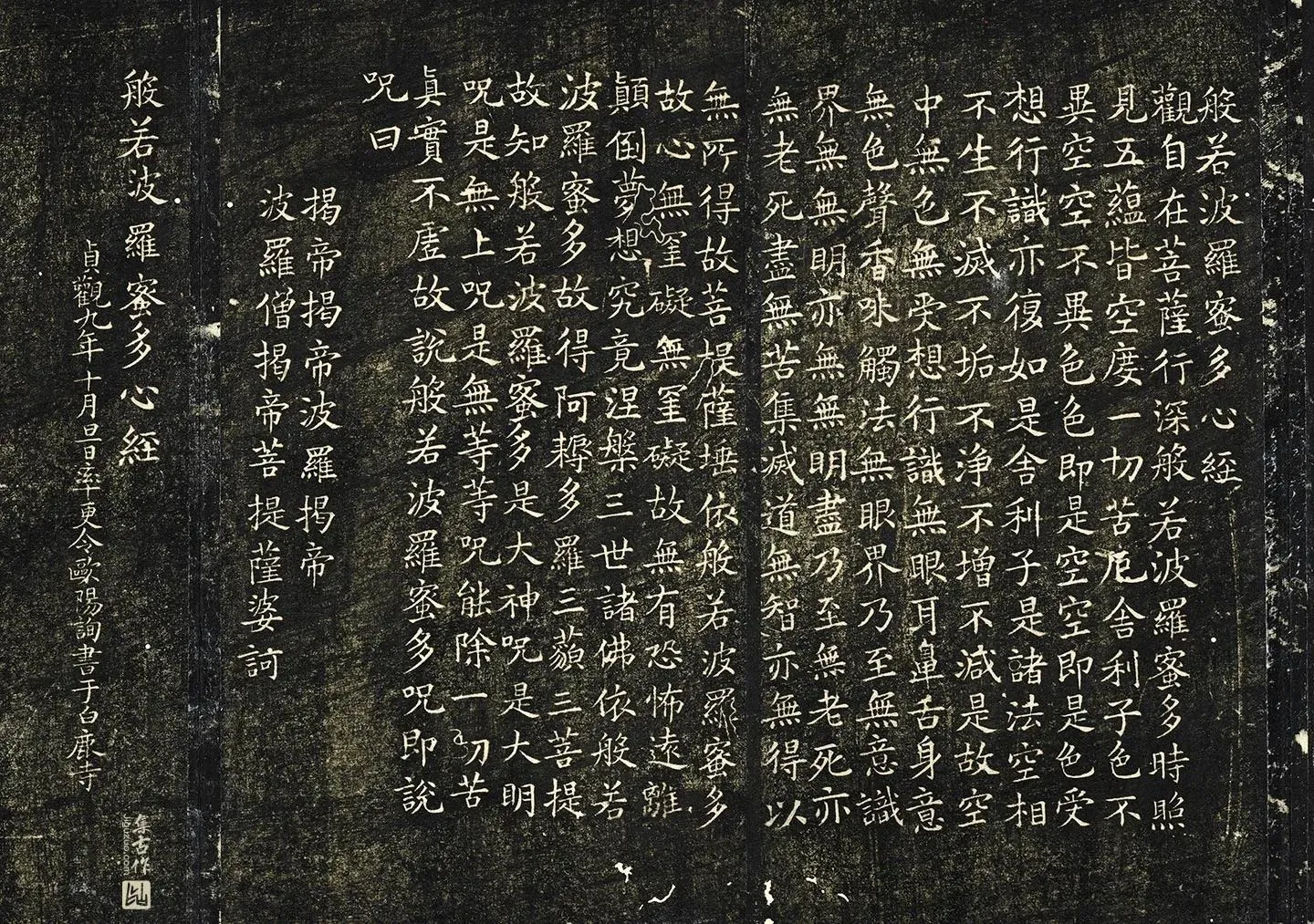

《心經》的空性智慧

作為佛教般若思想的核心經典,《心經》以「空性」(śūnyatā)為根本宗旨,深刻揭示一切現象的本質。這裏所說的「空」,並非虛無或空無一物,而是指萬事萬物並不如表面所見那般固定、獨立、永恆;相反,一切存在皆為短暫、無常且無獨立自性,其存在皆依賴於因緣和合,彼此相依相成。

空性的理論根基,源自「緣起法」。我們所見的一切現象,皆無自性,而是隨因緣聚散而生滅。例如一只碗,由陶土、工匠、燒製等條件和合而成,一旦條件改變,碗的形態亦隨之消解;又如一棵植物,需仰賴陽光、空氣、水分等因緣方能生長,缺一不可。這種「無自性」的狀態,即是空性——並非否定現象的暫時存在,而是破除我們對其「固有本質」的執著。

再以黃金獅子為喻:金獅有鼻有足,形貌具足,然一旦熔解,形相頓失,唯餘黃金。由此可知,諸法雖現差別相,其性本空,實無自體。唯有透過對空性的體悟,我們才能趨近諸法實相。

《心經》中「色即是空,空即是色,受想行識,亦復如是」,直指「五蘊皆空」的深義。從色(物質)、受(感受)、想(認知)、行(意志)、識(意識)這五個生命構成要素入手,徹底打破對「我」的實有執著。凡夫往往將五蘊的暫時聚合誤認為真實的「我」,因而陷入「我執」所生的貪嗔痴煩惱。唯有觀照五蘊如幻,方能逐步脫離對身心現象的執取,證入「無我」智慧。

《心經》的空觀與菩薩道修持密不可分。經文中「無無明,亦無無明盡」乃至「無智亦無得」的層層超越,正是為了破除對修行階位與法相的執著。菩薩以空性智慧實踐布施、持戒等波羅蜜時,能徹見「三輪體空」——不執著能施之人、所施之物與受施之對象,從而圓滿悲智雙運的修證。

那麼,空性思想如何融入日常生活?首先,有助於我們淡化對物質與名位的執著,認知財富權位皆緣起如幻,從而減輕貪欲與焦慮。其次,體認自我與他人皆無實體,軟化人我對立,改善人際關係。更進一步,若能超越善惡、高下等二元分別,社會自然趨向和諧。當我們能真正領略《心經》的空性智慧,即能步向「心無罣礙,無有恐怖」的自在境界。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。

世界究竟有多大?

我們總說世界渺小,在佛家的概念,世界究竟有多大呢?不妨從《華嚴經》一窺究竟。佛陀向普賢菩薩揭示:毘盧遮那如來所居的「華藏莊嚴世界海」,最下面是一個巨大無比的風輪,上面是香水海,華藏世界就懸浮於大香水海中。簡單理解,華藏世界海有如一個二十重的樓閣,我們居住的地球,即娑婆世界,正是位於第十三層次之中。

每一層的世界都包含著無量的「世界種」,而每一個「世界種」又由十不可說佛剎微塵數的「世界」所構成。這裡的每一個世界,其規模都遠超於我們所知道的一個銀河系的概念。各個世界之間的關係也並非獨立,而是精密排列、互相依存、層層無盡,形成了一個極其複雜、互聯互攝的宇宙網絡,可見佛國剎土之浩瀚無垠。

是不是很難以想像?因為眾生無明,只見到眼前身處的狹小世界,諸佛因徹底覺悟萬法唯心之理,故能於自心之中,全然顯現華藏莊嚴世界海的真實相狀。《華嚴經》的宇宙規模,終極而言是「心」的展現:「心如工畫師,能畫諸世間」。華藏世界雖廣大無邊,卻不離一念心性。

華嚴宇宙觀,與修行實踐緊密相連。理解世界無盡,能幫助我們生起「廣大心」與「平等智」。首先要破我法二執,面對無量世界,個體「我」的渺小顯而易見,能有效對治我慢;從而也要生起大悲願:知諸佛剎土皆有眾生受苦,引發「眾生無邊誓願度」的菩提心;最後證入圓融境:透過觀修「一即一切,一切即一」,於差別世界中行平等慈悲,於無盡煩惱中證清淨涅槃,自在無礙,圓滿融通。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。

準提菩薩與千手觀音:多臂法相 如何區分?

為了方便教化和救度不同根基、不同需求的眾生,菩薩會化現不同的形象。準提菩薩和千手觀音,就是觀音菩薩的不同化身。準提菩薩,梵名Cundi,意為「清淨」,是藏傳密教尊崇的佛母,蘊含強大的智慧與淨化的力量。在漢傳佛教中常被供奉的千手千眼觀世音,梵名Sahasrabhuja Sahasranetra Avalokitesvara,是觀音菩薩慈悲願力最極致的顯現。兩尊菩薩同具多臂之相,我們可以如何區分呢?

形象象徵不同

準提菩薩的法相,常見為十八臂三目,每一臂持有不同法器,包括代表斷除無明的寶劍,清淨無染的蓮花,堅固智慧的金剛杵等,是成就修行的工具。三目則可洞察過去、現在、未來三世。準提菩薩的手印為三股印,常坐於青色孔雀王座上,孔雀能食毒草而不傷,象徵準提菩薩能轉化煩惱為菩提。

千手觀音常立於蓮花寶座之上,現四十二臂法相,中央雙手合十,其餘各手同樣分持蓮花、淨瓶、念珠、日輪、月輪等法器,每隻手掌中都有一慈眼,象徵能用千眼觀照十方世界一切眾生的苦難,並擁有千手和無量無邊的法力救度眾生。

身份特質不同

準提菩薩的本質是佛母、本尊,核心經典《佛說七俱胝佛母準提大明陀羅尼經》中,準提菩薩被尊為「七俱胝佛母」,意為過去無量諸佛皆依其法門成就,可見其法門之殊勝。

千手觀音是觀音菩薩的特殊化現,千手千眼則是其大悲功能的直接體現。根據《大悲心陀羅尼經》,修持大悲咒,遍及一切時、一切處,可解救一切眾生面對的疾病、災難、恐懼等苦難。

修持法門不同

修行者通過持誦「準提神咒」和觀想準提菩薩,可淨化身口意三業,斷除無明煩惱,顯發本具的清淨自性,通過相應融入準提菩薩的智慧境界,證得圓滿菩提。千手觀音的大悲咒法,重心在於持誦「大悲咒」,激發修行者的大悲心,感通菩薩願力,獲得消災免難、滿足善願的利益。其救度相對直接、普遍地回應眾生當下的苦難。

準提菩薩強調般若智慧的開啟與個體修證的成就,千手觀音則彰顯了圓滿無礙的救度功能與廣大的慈悲情懷,智慧是實踐慈悲的根本,而救度眾生則是智慧在世間動人的呈現。無論是尋求自我的內在覺悟,還是渴望救度的悲心撫慰,準提菩薩與千手觀音兩位菩薩,都在以各自無量無邊的願力,為眾生指引了通往解脫的方便法門。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。