恒常学习

因緣果报

一个人绝不可能独自生存,多多少少总要和别人共处,人和人之间,有着种种互相依存的关系,大家分工合作,才能生存下去。一草一木,也是不能独立存在的。因为植物的生长,如果只有种子而没有土壤、空气、阳光、水份等等,也绝不能生长。故此,世间的一切事物,都是由种种因、缘构成的。

甚么是因、緣呢﹖

世上的物质,不外是由各种元素组成的;造成器物,还得加上一些人工。例如一件木器,木材是「因」,木匠的工作是「缘」,木器造成,供人使用,这是「果」。再以一棵树作为例子,生成这棵树的种子就是「因」,使这棵树生长的土壤、空气、阳光、水份等等辅助条件就是「缘」。

一切事物都是由「因」和「缘」互相结合,到了一定的时间,发展而成的。

因緣和果报

至于人的生命,同檥也是因和缘的结合而存在。因、缘和合,人的当世生命开始;因、缘分散,人的当世生命便终结。

为甚么有些人生活在贫苦和忧患之中;有些人却过着富足而安乐的日子呢﹖其实这是受着过去所做的因所影响的。做好事,叫种善因;做坏事,叫种恶因。这些引起果的功能并不消失,而只是潜藏着,遇到适当的机会和环境,于是善因便会引致善报,恶因引致恶报,这便叫做因、缘和果报。

果报和人生

在社会中,大家常会见到:坏人享福,好人受苦,那岂不是违反了「善有善报,恶有恶报」的道理?其实好人受苦,并不是因为他做了好事反而受苦,而是前世种下了恶因,这一世成熟了,故要受苦果;现在做了好事,刚种下善因,善缘还没有成熟,要经过一段时期,甚至要到来世,才能招引善果。同样的,那些坏人享福,也是因前世的善因已经成熟;至于他现在所做的恶因,也要经过一段时期,甚至来世,才能受恶果。所以佛教常以三世因果来解说世上种种的因果现象,当我们了解因、缘、果报的道理后,便能掌握自己的人生;使生命充满意义,成为一个负责任,重道德的人。

数据源:香港佛教联合会

遇到佛经 是无量劫来的福德

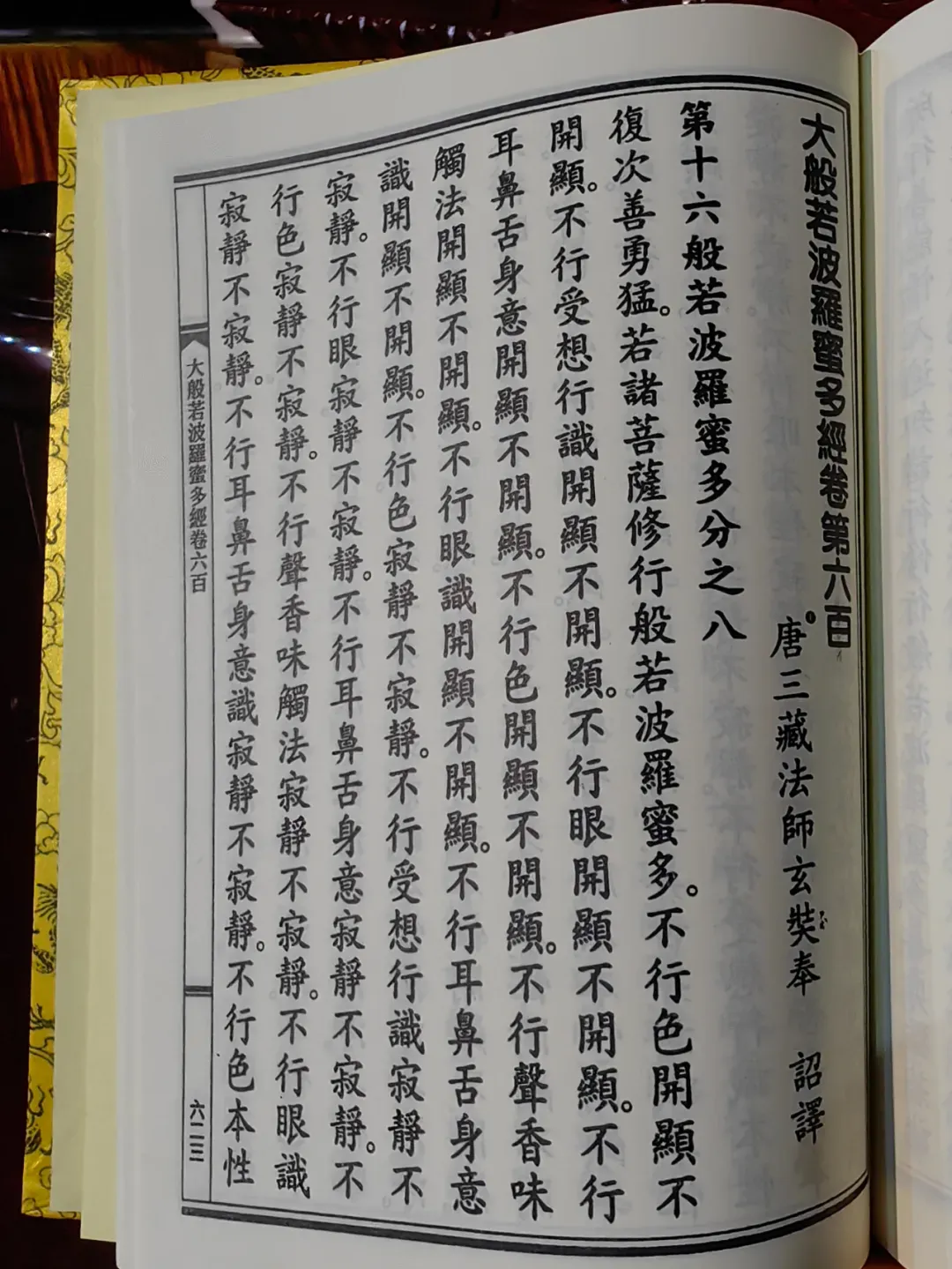

一定要重视佛经,因为重视了,你才会受持,如果受了三皈依,平常就要修持,修的时候要念三宝,别的修法你才能做。大家要知道,能遇到佛经是无量劫来的福德,不然遇不到。所以你遇到了,就生稀有想。现代印刷术很发达,到处都有佛经。假使没有原始的经本,还拿什么去复印?现在的写作文章,不能算是佛经,你要怎么对待,我没意见,佛也没有说。我所指的是《大藏经》,那是诸佛之见。

至于后人的知见,他写得很多,那是他的知见,不是佛的知见。我们皈依佛的人,学的是佛的知见,你还没有这个智慧抉择,也不用批驳他。你批驳、辩驳,他也不接受,大家更增加烦恼,但是你要知道恭敬法宝。你知道法宝难得到什么样子吗?以前我们中国有三大高僧,到印度去取经得到成就的,去的人很多,有成就的只有三位。大家都知道唐僧,就是玄奘法师。还有,唐僧之后的义净三藏法师。

玄奘之前的法显法师,那是最早的。法显法师八十岁才到印度去取经,他回来之后翻了很多经。在唐朝的时候,义净法师看见有很多人对经典不大恭敬,他就写了两首:「……高僧求法离长安,去人成百归无十,后者安知前者难」。说是后来看经典的,他不知道前人付出很多的辛苦,那些都是拿生命换来的。「路远碧天唯冷结,砂河遮日力疲殚,后贤如未谙斯旨,往往将经容易看」。古来人得一本经,真是当宝。古人得一本经,他的心就入进去念啊诵啊。之后思惟经的义理,所以他很快就证道,很快就开悟,很快就行了。现在的人精进心生不起来,稀有心没有了。这首诗是说去取经的时候很难!路途非常远,交通工具不是坐飞机,而是一步一步走。所以你要听到他使用的形容词,路又远,碧天,路上的青天,有时候看得不清楚,全是冰雪。热的时候,是走到沙漠旱海,中午热的时候可以高温四十多度,冰是零下几十度。

一天之中,零下几十度,高温几十度,你想一想,那种日子怎么过。每位大法师要去行脚的时候,晚上一定还要念经,一定要持诵,还要修行。有进修没吃的,哪有吃的,喝喝水都很难。大家看看玄奘法师就可以了。义净法师也有一部书,法显法师也有一部书。玄奘法师的书是《大唐西域记》。他们都有笔记,看他们每天走的路,这个时候你才知道经的宝贵。义净法师尊重我们大家都是贤者,凡是佛弟子都是贤者,跟圣人差一截,是贤而有德的人,读到佛经都是贤而有德的人。如果这个道理你没明白的话,往往将经轻易看,你也不重视这个法宝,看得很轻。本篇开示选自 | 梦参长老

图片及数据源:上海庆隆寺

修福更要修慧

在这世间,有情众生不断于善恶之间轮回。生善道者有天、人、阿修罗,堕恶道者则趣畜生、饿鬼、地狱,总不出此世间善恶二途。然而只是修善,唯能感得短暂快乐。比如众生在一期生命中,可能也有一些福报,获得些许快乐,但这并非久长,一生过去之后又再继续轮回。

虽然众生渴求永恒的快乐,却不知何谓真正快乐和解脱的因。由于无明烦恼不断,所获得的世间乐报仅仅是暂时的解脱。

人之所以出生善道,乃因长时身处困厄,故一心希求改进,修学善法、培植福德。一旦成就善法功德之后,因心中烦恼未断,又未值遇善知识,则染着现前的福乐,心生憍慢,与人校量。由此嗔恚嫉妒,不乐他善、不耐他荣,造作种种恶业因缘,侵犯恼害众生。举凡具有大福报者,其造恶势力亦随之强大猛烈。是故有福报的人,若无智慧,心与烦恼相应,则易造作极恶重业,再度沦落恶道,受苦不已。

当众生苦到极点,则会再次反省:「我怎会这么苦呢?」所以积极地寻求成就福乐的果报。然而众生未能从此醒悟,因烦恼而忘失修善培福,以及受苦的教训。

不似一般凡夫众生,菩萨行者修学善法时,能与智慧相应,心无所得。如佛在《金刚经》中开示:「若菩萨心不住法而行布施,如人有目,日光明照,见种种色。」菩萨了知所修善法、我及受施者,皆是因缘所生,没有真实体性。以无住心而行布施,如同有眼目之人,在智慧光明的照耀下,能见周遭种种色相,而不为色相所迷惑。由此可知,不只修善法,更要开起清净智慧,方能尽除轮回之苦。

图片及数据源:慧光法师 台中菩萨寺

用「恒顺众生」来修养自己──谈接纳与包容

接纳与包容,是培育同理心的重要因素,是建设和谐社会的基石,而在新冠肺炎疫情期间,更能突出这理念的重要。在紧急局势中,民众常常会变得更为脆弱;对于民族、国家、社会、小区,同事甚至是亲朋好友和家庭内部的不同群体,疫情所产生的影响是不合理、不相称的;在应对行动中,我们必须留意这一点,并努力明确和应对,接纳与包容每个人的需求,这样我们才能和平地走出目前的困硗。

接纳别人,包容异己,是建设生命喜乐、美化人生不可或缺的药石,而接纳与包容,是佛教的宗教特性。成道后的释迦牟尼,倡导「四姓出家,同为释氏」,从王宫贵冑到贩夫走卒,从异教外道到淫女贱民,只要肯发心向道,佛陀都包容接引,成为僧团的一分子,就是最好的证明。

佛教之所以能够顺利并较早地进入中国,其中一个很重要的原因便是佛教思想本身的包容性和开放精神,佛教本着「有容乃大」的胸怀,对待自身的发展,也对待与之碰撞、交流的文化。佛教具有最大的包容性,可以从对六道所有众生一律平等,人人皆可成佛而得知。菩萨化度众生,都是以低身段、低姿态融入众生之中,不仅和每一位众生地位平等,甚至还要让众生觉得自己的地位比较高,有被尊重的感觉,才能让众生对佛法产生好感,要先接纳对方,对方才有可能真正和你沟通。佛教的修行,就是用包容的心去接纳外在的变化,否则你的生活会充满各种层次的烦恼,因为变化是万事万物的发展规律。

我们的心量能包容多少,就能够完成多大的事业:如果我们能够包容一家,就可以作一家之主;能够包容一市,就可以作一市之长;能够包容一国,就可以作一国之君;能泯除一切对待,包容整个法界,就可随缘应现,逍遥自在,成为法界之王。偈元云:「竹密不妨流水过,山高岂碍白云飞。」,我们若能具有包容的心胸,就可以像行云流水一样,穿越重重的阻难,在悠悠天地间任性遨游。

《八大人觉经》说:「菩萨布施,等念怨亲,不念旧恶,不憎恶人。」这是表现出佛教徒行布施时应有的智慧,所谓「不自恼,不恼他」,佛教的布施是平等布施。布施以后,自己不觉得懊悔、烦恼,也不会感到困难,反而会觉得欢喜。《金刚经》上说,菩萨要降伏其心,度脱众生,首先要去除我相、人相、众生相、寿者相。简而言之,就是要我们以无私的心胸雅量,接纳和包容异己的存在,否则度己不成,又如何利乐有情。《普贤行愿品》中普贤菩萨第九大愿是「恒顺众生」,偈颂中说:「所有十方一切剎,广大清净妙庄严。众会围绕诸如来,悉在菩提树王下。十方所有诸众生,愿离忧患常安乐。获得甚深正法利,灭除烦恼尽无余。」恒顺众生,是顺着众生的习惯,又要把他从逆流中救出来,这叫恒顺。恒顺众生,是常常不厌烦地去教化众生,对各类众生要承事供养,如敬父母,因为佛以众生心而起大悲心,恒顺众生就等于供养诸佛;但如果我们要用「恒顺众生」来修养自己,就先要时常倾听别人的心声,学习接受别人的意见和包容别人与自己的不同。佛经中常说「无缘大慈,同体大悲」,是要经过接纳与包容的修行,才能达到。 「接纳」与「包容」,是在生活中实践佛教「无我」的智慧;「接纳」与「包容」,是令自己内心平静和与他人和平共处的钥匙。

作者:陈家宝医生

私人执业妇产科专科医生

于2011年取得香港大学哲学博士学位(香港大学佛学研究中心)。

在港大修读时,曾任香港大学学生会佛学会第一届主席。

图片及数据源:mind2spirit

佛教崇拜神鬼吗?

很明显的,一个正信的佛教徒,唯有崇拜佛、法、僧──三宝,绝不崇拜神鬼,但是,正信的佛教并不否认神鬼的存在,因为神鬼也是六道轮回的两大流类。所以,佛教所说的神不是神教所说的上帝,佛教所说的鬼,也不是神教所说的魔鬼。佛教所说的神也是凡界的众生,佛教所说的魔是在欲界的第六天,所以佛教的魔是魔、鬼是鬼。佛教的魔,也有四种:天魔、五蕴魔、烦恼魔、死魔,除了天魔,其余三魔也都出于各人自我的生理及心理。

佛教的神,通常是在天与鬼之间,大福的鬼便是神,天的扈从往往是神。鬼有多财鬼、少财鬼、饿鬼,多财大福鬼,虽在鬼道,也享天福,民间一般所崇拜的神,多半就是大福的鬼。神有天神、空神、地神,又可分天神、畜神、鬼神,民间一般所崇拜的牛鬼蛇神、草木精灵、山川等神,多是地神、畜神和鬼神。在佛经中通常提到的是八部鬼神,那就是:天神、龙神、夜叉(飞空鬼)神、干闼婆(天音乐)神、阿修罗(非天)神、迦楼罗(金翅鸟)神、紧那罗(天歌唱)神、摩冸罗迦(大蟒)神。这八部鬼神,有善的也有恶的,善的通常是受佛教的感化而来为佛教作护法的。因此,正信的佛教徒,并不崇拜神鬼,仅对神鬼保持若干程度的礼遇,假如一个正信的佛教徒崇拜了神鬼,在原则上是有罪的。同时,善神都会自动地护持归依了三宝的人,故也不敢接受三宝弟子的崇拜;正因为有了善神的护持,恶神恶鬼也不敢作弄或侵犯已归依了三宝的佛教信徒。节录自 圣严法师着《正信的佛教》

数据源:香港佛教联合会

佛教的本意

佛教为世界上最古老的宗教之一,其核心思想与教义深深影响了数亿人的生活。佛教的本意,简而言之,便是追求智慧、慈悲与解脱,这些目标需透过佛陀(释迦牟尼佛)的教导与实践来实现。佛教的本意可从四圣谛、八正道、三法印及慈悲心等层面加以理解。

四圣谛

四圣谛是佛教最根本的教义,亦是释迦牟尼佛悟道后宣说的第一法要,包含四项颠扑不破的真理:

1. 苦谛:人生处处充满苦恼与缺憾,生老病死、爱别离、怨憎会、求不得等,皆为苦的具体显现。

2. 集谛:痛苦的根源在于烦恼与执着的欲望,尤以贪(对可欲之境起贪爱)、瞋(对违逆之境起恶恨)、痴(不明事理、是非不分)这「三毒」为核心。

3. 灭谛:若能断除烦恼与欲望,便可证入解脱境界,此种状态称为涅盘,是超越轮回、恒常安稳的自在境地。

4. 道谛:通往涅盘的修行途径即为八正道,涵盖正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。

八正道

八正道是实现解脱的具体修行方法,每一「正」皆是趋向智慧与慈悲的正道:

1. 正见:清晰体悟四圣谛之理,洞悉人生的本质与真相。

2. 正思维:时时以慈悲无私的心态策划言行,远离恶念与偏执。

3. 正语:坚守语业清净,不妄语、不恶口、不绮语、不两舌,常说真实与益人之语。

4. 正业:规范身业行持,力行不杀生、不偷盗、不邪淫等善业,远离一切恶行。

5. 正命:选择符合佛法伦理的职业,不从事伤害众生、违背道德的营生方式。

6. 正精进:恒常精进于佛法修行,勤修善法、断除恶法,克服懈怠放逸的状态。

7. 正念:时刻保持对身心诸法的觉照,安住当下,不随外境攀缘散乱。

8. 正定:透过禅定训练达到心识的高度专一与清明,远离昏沉与掉举。

三法印

三法印是佛教的核心判准,用以辨别教义是否契合佛陀本怀:

1. 诸行无常:世间一切有为法皆处于生灭变异之中,没有恒常不变的实体。

2. 诸法无我:一切法皆是因缘和合而生,相互依存,并无独立自在、恒常不变的「实我」存在。

3. 涅盘寂静:修行的终极目标是证入涅盘,超越生死轮回的缠缚,获得究竟的安宁与解脱。

慈悲心

慈悲心是佛教的核心精神,佛教徒须以慈悲心对待一切众生,护念苍生、拔苦与乐。这种慈悲不仅局限于亲近之人,更要遍及所有有情众生,乃至曾结怨对的对象。佛教强调「无缘大慈,同体大悲」,意谓慈悲应是不附条件、无有分别的,且须体悟自他同体、众生与己不二的实相。

結語

综上所述,佛教的本意,在于透过智慧的修证与慈悲的实践,最终证得解脱、趋入涅盘。它不仅是一种宗教信仰,更是一套完善的生活准则与心灵修养体系。其教义核心在于引导人们体悟生命本质、超越自我执着,实现内心的安宁与圆满。无论是个人身心的修持,或是社会层面的关怀,佛教的本意皆为人类开启了一条通往内外和谐与究竟解脱的道路。

作者:钟浩铭心理學家

著名育儿专家及培训师,曾修读婴幼儿脑科及体智发展及教育心理学;从少与佛有缘,喜欢佛学及其教育理念。

大乘經典《藥師經》

《药师琉璃光如来本愿功德经》药师佛愿帮助众生消除诸烦恼,使人人免于疾病缠身,消减痛苦,灭除灾难。

《药师经》,全名《药师琉璃光如来本愿功德经》,是赞叹药师佛行愿的大乘经典之一。药师佛全名药师琉璃光如来,是东方净琉璃世界教主;以琉璃为名,乃取琉璃之光明透彻,以喻国土清净无染。药师如来有日光遍照与月光遍照菩萨为左右协侍,称作「东方三圣」。

药师佛于过去久远劫修梵行,在电光如来住世时,曾发十二大愿,愿为众生解除疾苦,使众生具足诸根,身相端正,资具丰饶,离诸横难等,并导入解脱。

众生身心烦恼多,尤其贪、瞋、痴三毒,产生八万四千种烦恼;心理困苦,导致生理四百四种疾病,使身心受病苦折磨。药师佛愿帮助众生消除这些烦恼,使人人免于疾病缠身,消减痛苦,灭除灾难。

上人《药师经》讲述

一九六六年,佛教克难慈济功德会成立,农历每个月二十四日举行发放,初称为「慈济法会」。后因感念发心响应竹筒岁月、点滴捐助的大德, 上人打破「不赶经忏、不诵经」的原则,发愿于静思精舍每个月发放时诵一部《药师经》,期勉众人牢记药师十二大愿,并时时实践自救救人、自度度人的宏愿,后改称为「药师法会」,这是慈济与「药师法会」的因缘。

在现代,知道药名、会配方就称为「药师」。但在佛的时代,佛不但能应病下药,还能洞察天地之间的四大不调,剖析人的心病,所以敬称佛为大医王或大药师。其实药就是法,只要懂得用,人间处处是良药,信手拈来都是妙方!而此药师经讲述即是2001年7月至2002年7月,时跨千禧年时, 上人感于伦理道德失序,人际间关系紧张,充满对立、冲突、纷争,故在早课时间阐述《药师经》的内容结集。

上人谦称以伴读方式逐句讲解,终至众人明了整本经文意义为主。无疑是 上人针对现代人的身心病态,为达天下祥和的目标,弘扬人性光明的品德,所下的一帖救世良方。

图片及数据源:证严法师

追求完美 是一种苦

作为直播节目的主持,我会不会有犯口误的时候?一定会。我会不会因为表现不够好而耿耿于怀?一定会。我们都渴望完美,一个完美的工作方案、一段相处融洽的关系、一个永远健康的身体、一种稳定永恒的状态,但这种让我们疲于奔命的完美主义,其本质,正是佛陀所开示的「苦」。

佛陀在《杂阿含经》中告诉我们:「诸行无常,是生灭法。」世间一切有为法,都是因缘和合而生,也必将随着因缘离散而灭。它们的本质皆无常,就像我曾经播报的天气,时而多云有雷暴,时而酷热刮台风,怎可能每天都阳光灿烂?我们强求完美,就是一种对宇宙实相的抗拒。这种抗拒,带来了求不得、爱别离、以及五蕴炽盛的苦。不追求完美,是否教我们得过且过、放弃追求呢?绝非如此。

《金刚经》言:「一切有为法,如梦、幻、泡、影,如露亦如电,应作如是观。」这并非悲观的虚无,而是最究竟的解放。体认到每一个因缘和合的当下,无论事情看起来是「好」是「坏」,都蕴含着其本身的完整性。一次失败,得到教训,带来学习和成长,代表它在本质上就是圆满的。如何在无常中,活出圆满的心?就是将对「结果完美」的执着,转化为对「过程尽力」的专注,培养一颗犹如天空般辽阔的心,承载所有的晴雨雷电,接纳一切无常。在事情搞砸了的时候,先不要自我否定,而是学习像水一样顺应而行,流淌出新的可能。当我们不再与无常为敌,不再执着于非黑即白的完美,这才是苦的止息,才是真正的圆满。

作者:黃婉曼

佛学研究硕士。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。