恒常学习

希望在明天

看了一辑电视广告:一群小孩子前往踢足球,刚巧碰上下大雨。其中一位小朋友感到很失望,但另一个小孩则安慰他,说可以明天再来。天气在第二天真的好转,阳光灿烂,孩子们在足球场上奔驰,玩得很开心。昨天在天气转坏时而感到失望的那位男孩,问他的朋友:「为什么你知道今天的天气会好转呢!」他的朋友答道:「我是不知晓的,不过,我相信希望在明天嘛!」这是政府拍摄的宣传短片,不时在电视上播放,目的是希望市民大众在看过广告后,可以激励自己的斗志,对明天充满希望。

香港社会近年经济不景,整个社会在转型,各大企业相继裁员减薪,令社会上弥漫着悲观的气氛。受到社会悲情气氛的影响,加上经济不景气,社会上各阶层的矛盾, 自然加剧,容易产生磨擦和纷争,而这些问题,亦导致不少家庭纠纷。对于年轻人或在精神、情绪上有问题的人来说,环境的变化会成为催化剂,令他们更难适应,而做成很多家庭和社会上的悲剧。其实,当人在面对困难、彷徨无助时,有时只要有途径让他们宣泄,令他们知道有一线生机,很多悲剧都是可以避免的。

穷途末路的人,或人在情绪低落时,都可能会刻意地把问题隐瞒,或羞于启齿, 而不会与他们的至亲或朋友倾诉。他们这时候最需要的,是专业的心理辅导,所以政府和社会上的志愿机构,应多注意这方面的工作。社会上对于各方面的问题,应作广泛的讨论,提供积极解决问题的方法和途径。传媒应发放更多正面和积极的信息,而不要只是着重负面的报道,令人人明白,只要肯努力,明天是充满希望的。

佛教讲求心灵上的修养,佛陀在世时,就是凭着宣扬佛法,对众生进行心理辅导, 而拯救了不少当时社会上被遗弃和被剥削的群众。在当时的佛教团队内,有很多是奴隶,甚至有妓女。现世的佛教徒,应向佛陀学习,多办福利事业,来摄受各阶层的众生。特别在这个时刻,社会动荡不安,佛教徒要站在最前线,利用佛法来滋润众生的 心灵。经济不景,虽然会影响物质生活的水平,但若果大家在精神生活上多下点功夫, 多关注精神上的滋养,很多悲剧是不会发生的。

当人在情绪低落时,本身的宗教信仰,可以发挥其功用,作灵性上的治疗,但若果在这时刻才接触宗教,利用宗教来帮助他,则可能生效不大。对于在苦海中 的人来说,当前的急务,是解决眼前的困境,而他们最信任的,自然是打救他 们的人。佛度有缘人,佛教徒需要多作福利事业,用实际行动来解除众生的生 苦,如办学、照顾老弱孤寡、做青少年辅导工作或扶贫等。借着解决众生生活上的困难,来诱导众生。佛教徒应身体力行,发挥「行佛」的精神,要充分实践难忍能忍,难行能行的菩萨道。在帮助别人的过程中,身体语言已是弘法的最好工具,而最重要是明白到,佛陀的教诲,只说不做是不行的。

作者:陈家宝医生

私人执业妇产科专科医生

于2011年取得香港大学哲学博士学位(香港大学佛学研究中心)。

在港大修读时,曾任香港大学学生会佛学会第一届主席。

数据源:香港普明佛学会

善用其心:说甚深法 一切和合

「若见众会 当愿众生 说甚深法 一切和合」《华严经》〈净行品〉第五十九偈。佛教中常说「和合僧」,即是指比丘、比丘尼入佛门,同持戒、同修行,和合一处。又称和合众,略称和僧、和众。僧众亦可称为「和合海」,乃比喻僧众和合为一味,犹如海水之一味,并比喻僧众之量无限,犹如海之深广。

众会是四众集会,四众弟子集会一处,要请有道学的长老说如来所说甚深之法,能够了达甚深之法,自然和合无诤。我愿一切众生,同会斯旨,在大众聚会之时,避免谈论无益之语浪费命光,而能共同启发学习如来智慧,勤修六度万行,圆满佛果菩提。

善用其心

〈〈净行品〉是八十卷《华严经》的第十一品,此品请法主智首菩萨向文殊师利菩萨提问:作为菩萨,如何清净身、口、意三业,自利利他,成就佛道,共一百一十个问题。

文殊菩萨则以「善用其心」一法,总答智首菩萨的提问,指出若能在生活善用己心,身、语、意三业都会清净,又分别提出了一百四十一条愿行,指导凡夫念念不离众生,把握当下随事发愿。

心为一切法之本源,用于善,则善,用于恶,则恶。让我们一切学习实践菩萨清净愿行,触事留心,随时发愿,善用己心,早成佛道。

图片及数据源:杭州灵隐寺

行走江湖

「江湖」有侠客世界或体制外的意味刀光剑影、承传秘籍、行侠仗义,在唐代的禅宗世界中、江湖同样引人入胜。「江」是江西,有马祖道一「湖」是湖南,有石头希迁,两位皆为六祖慧能的再传弟子,当时禅宗学人若想修行参学,几乎都要在江西、湖南两地往来参访,因此称作「跑江湖」。

但这种「跑江湖」不逐利奔波,而是行者为求真传,为印心开悟而行脚参师,后来更被金庸和古龙引用,成现代武侠小说的「江湖」。

小时候的永嘉大师,二十多年间到处寻觅善知识,曾在天台宗学习止观,也在神秀大师坐下学习渐修,读《维摩诘经》后觉得心有所悟,但不知道所问的是否正法,一次和玄策禅师交谈之中相谈甚欢,就希望玄策禅师为他印证,玄策禅师说自己人言微轻,就带他前往曹溪参访师父六袓,六袓为他印证之后,他们的师徒关系只历时一个晚上,就离开江湖,回到家乡温州弘法利生,江湖险恶,处处也是大师,玄策禅师也提到,在威音王佛以后,自觉开悟的人,一定要经过已开悟的人印证,说算楞严法会二十五位圣人自叙圆通,也请佛陀为他们印证,我不知现今有没有能印证的人,但知道随便说开悟的人都要小心,身不由己,就请照顾好自己的心。

作者:Angus@我佛磁Bass

Angus,广告/数码/公关人,以「我佛磁Bass」在网上创作,分享「全修行兼职返工」的生活模式。过去十多年,一直学习不同的身心灵方法,近年昄依学佛,跟随法师修心养性。深知「说道理易,学佛难」,希望打破深奥义理,以体验和传心为本,让佛法走进生活。

近年积极于企业及小区机构,分享如何以正念呼吸契入佛法,推动身心平衡与压力管理,帮助现代人找回内在平静与力量。我相信,认真呼吸,好好观心,能将善意带到家庭、职场及社会。希望透过呼吸,让更多人感受到佛法的温度与力量。

不死之处:临终与丧葬

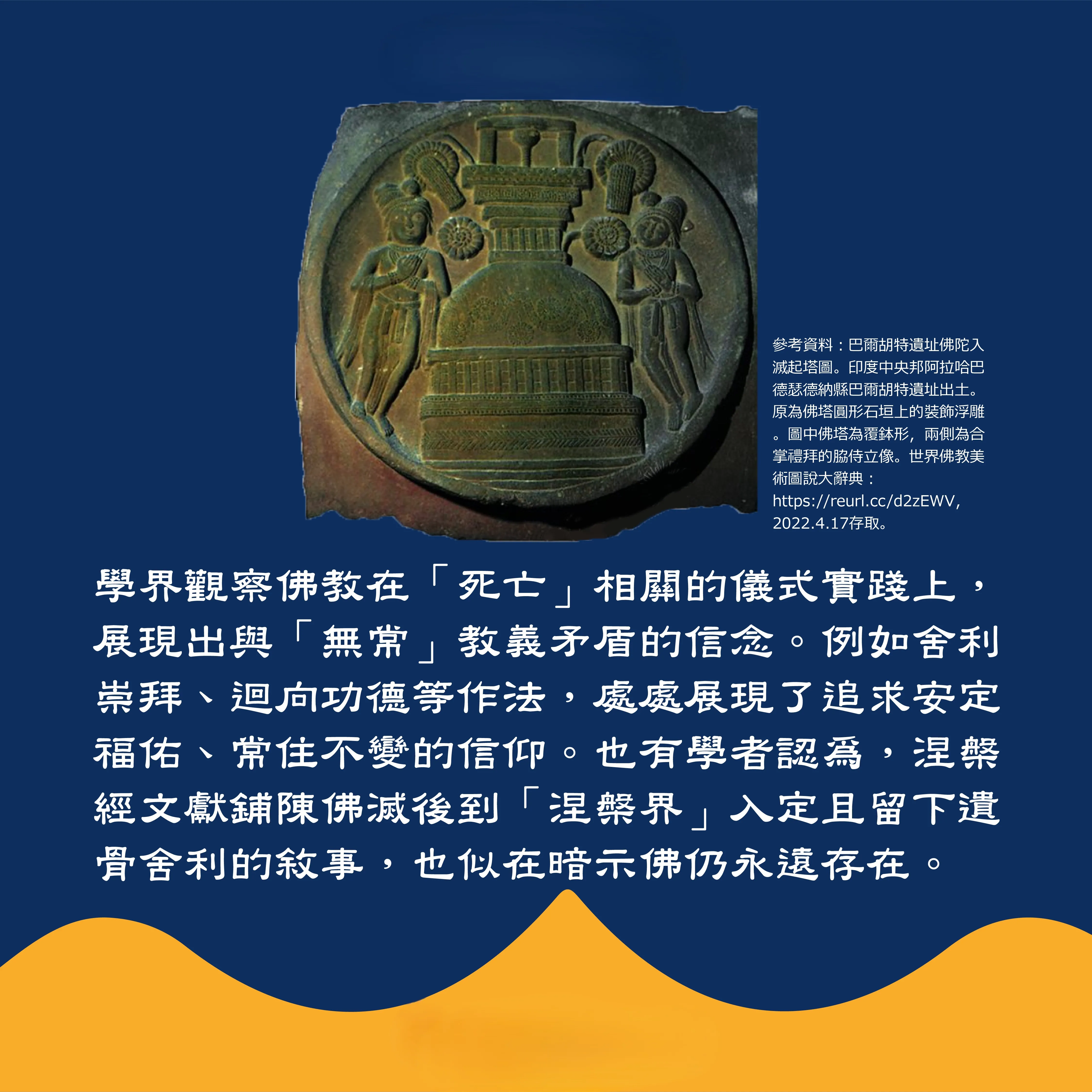

学界观察佛教在「死亡」相关的仪式实践上,展现出与「无常」教义矛盾的信念。例如舍利崇拜、回向功德等作法,处处展现了追求安定福佑、常住不变的信仰。

也有学者认为,涅盘经文献铺陈佛灭后到「涅盘界」入定且留下遗骨舍利的叙事,也似在暗示佛仍永远存在。

。

事实上,佛教在临终与死亡的场合涉及「常」方面的教导,有其对象与情境的针对性,以帮助世人跨越生离死别之苦;而其最终要托出的意旨,仍在无常、必死的真理。唯有不回避无常与死亡,才能真正解脱苦。这真理即被喻为常住不死的甘露。佛陀即是透过舍利信仰,令这「无常」的真理永远传颂不断。

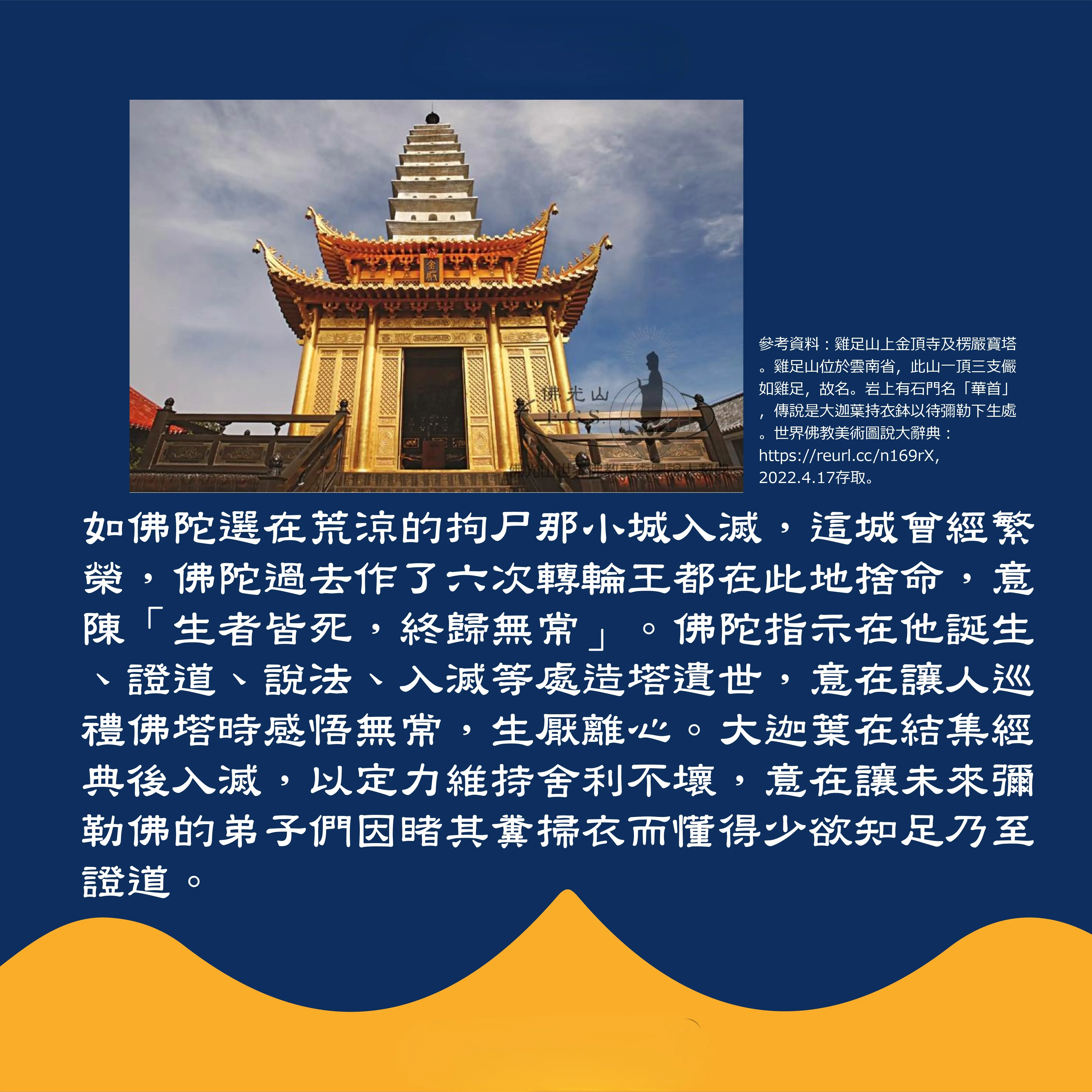

如佛陀选在荒凉的拘尸那小城入灭,这城曾经繁荣,佛陀过去作了六次转轮王都在此地舍命,意陈「生者皆死,终归无常」。佛陀指示在他诞生、证道、说法、入灭等处造塔遗世,意在让人巡礼佛塔时感悟无常,生厌离心。大迦叶在结集经典后入灭,以定力维持舍利不坏,意在让未来弥勒佛的弟子们因睹其粪扫衣而懂得少欲知足乃至证道。

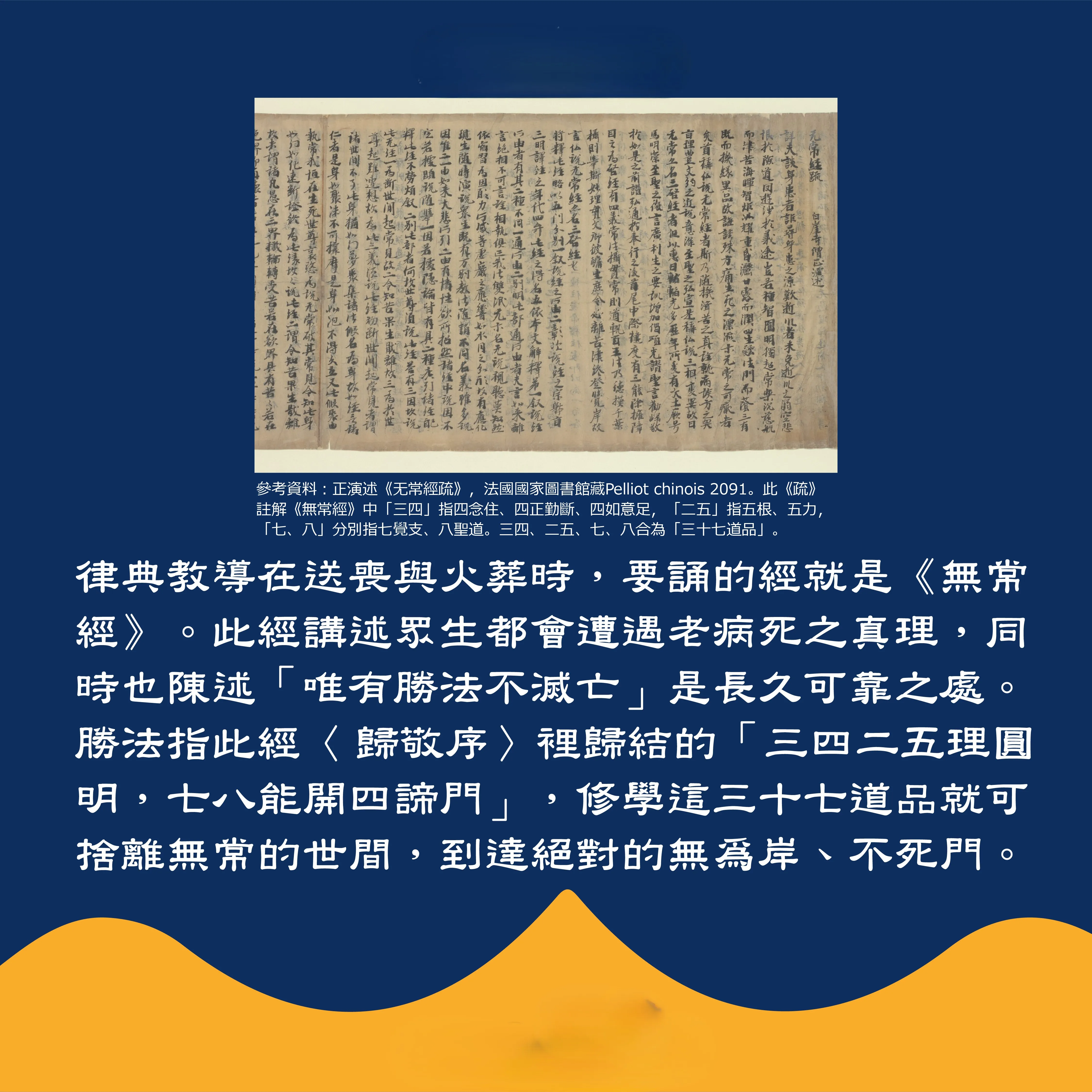

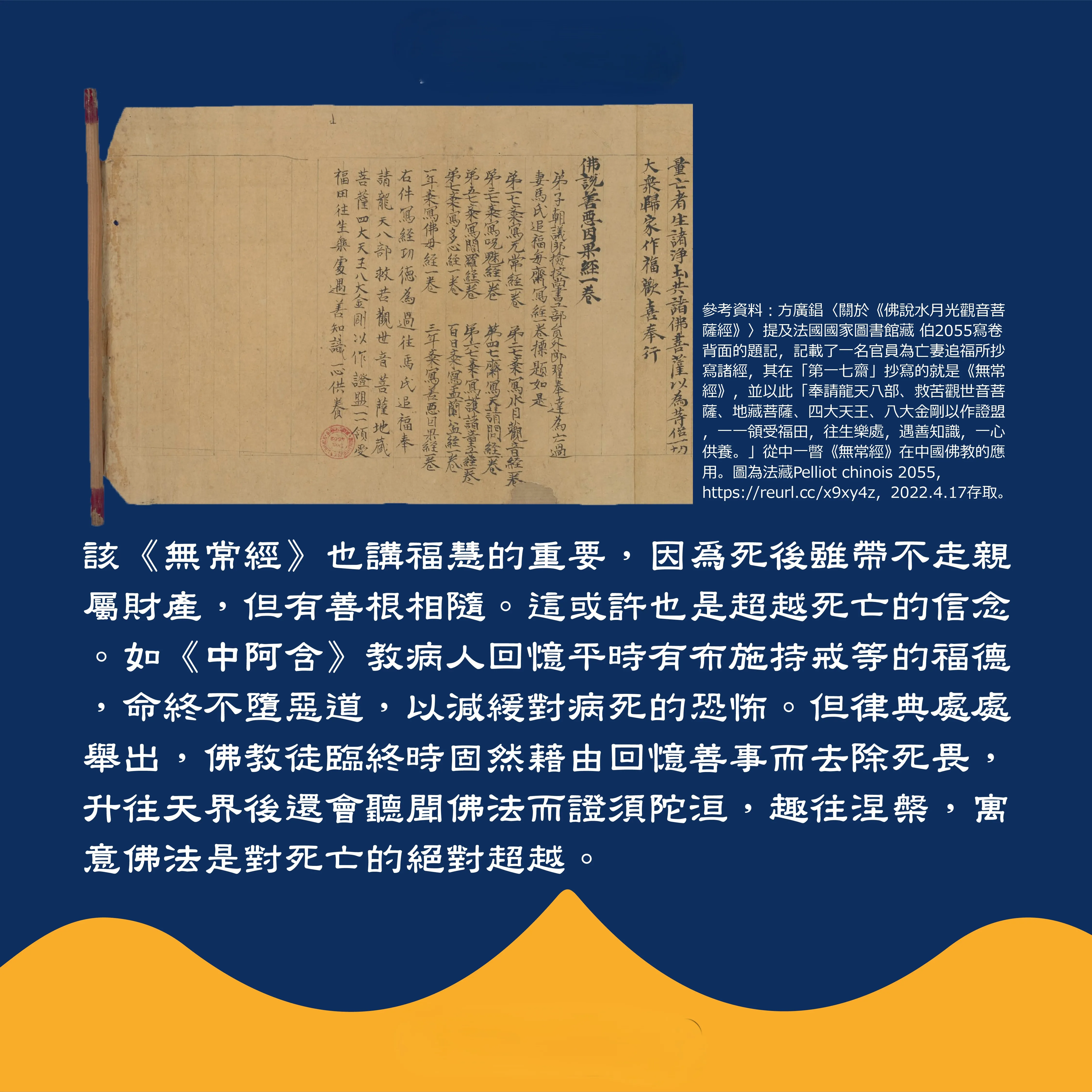

律典教导在送丧与火葬时,要诵的经就是《无常经》。此经讲述众生都会遭遇老病死之真理,同时也陈述「唯有胜法不灭亡」是长久可靠之处。胜法指此经〈 归敬序〉里归结的「三四二五理圆明,七八能开四谛门」,修学这三十七道品就可舍离无常的世间,到达绝对的无为岸、不死门。

該《無常經》也講福慧的重要,因為死後雖帶不走親屬財產,但有善根相隨。這或許也是超越死亡的信念。如《中阿含》教病人回憶平時有布施持戒等的福德,命終不墮惡道,以減緩對病死的恐怖。但律典處處舉出,佛教徒臨終時固然藉由回憶善事而去除死畏,升往天界後還會聽聞佛法而證須陀洹,趣往涅槃,寓意佛法是對死亡的絕對超越。

该《无常经》也讲福慧的重要,因为死后虽带不走亲属财产,但有善根相随。这或许也是超越死亡的信念。如《中阿含》教病人回忆平时有布施持戒等的福德,命终不堕恶道,以减缓对病死的恐怖。但律典处处举出,佛教徒临终时固然藉由回忆善事而去除死畏,升往天界后还会听闻佛法而证须陀洹,趣往涅盘,寓意佛法是对死亡的绝对超越。

该《无常经》也讲福慧的重要,因为死后虽带不走亲属财产,但有善根相随。这或许也是超越死亡的信念。如《中阿含》教病人回忆平时有布施持戒等的福德,命终不堕恶道,以减缓对病死的恐怖。但律典处处举出,佛教徒临终时固然藉由回忆善事而去除死畏,升往天界后还会听闻佛法而证须陀洹,趣往涅盘,寓意佛法是对死亡的绝对超越。

参考数据

〔唐〕义净译,《根本说一切有部毘奈耶杂事》,《大正藏》第24册,经号1451。

〔唐〕义净译,《佛说无常经》,《大正藏》第801号。

〔唐〕正演述,《无常经疏》,P2091,法国国家图书馆:https://reurl.cc/415KER 。

下田正弘,〈公开讲演:仏(ブッダ)とは何か〉,《驹泽短期大学佛教论集》5,1999.10,页1-17。

Melford E. Spiro. Buddhism and Society: A Great Tradition and its Burmese Vicissitudes. California: University of California Press. 1982.(中译本:香光书乡编译组译,《佛教与社会:一个大传统并其在缅甸的变迁》,嘉义:香光书乡,2006。)

作者:佛光大学佛教学系博士生 释知文

精进生活禅(上)

台中慈济人于九月上旬返回精舍,随同常住起居、精进、出坡,体验精舍修行生活,也体会到佛法道理无处不在,「禅」就存在每一个小小的生活动作里。举凡在大寮切菜、煮食,或是在菜园里耕作、拔草,师父们的一举一动都展现了对天地的敬意与待人的诚意。

念念虔诚恭敬 满满法喜心得

上人说,《地藏经》中提到,为僧众供斋要虔诚恭敬,在僧众还没有食用斋饭或尚未食用完毕以前,洗米水和挑拣出不能食用的菜叶都要放置好,不要弃置于地上;准备好的饮食,在尚未呈献佛僧以前,不能先吃,这是以「精勤护净」的行动表达诚心。

同理,精舍常住长年累月以尊敬心对待道侣同修,以及来到精舍的人间菩萨,在待人处事中展现这分尊敬心,做到了「长时修、无间修、无余修、尊重修」。「这是你们平时听不到、看不到的法,来到这里,就能从实际的见闻感受,知道精舍的修行者是如何修行。」

「轮值大寮的常住众,在处理菜肴的每一道手续上用心、尊重,即因他们是以供养菩萨的心情投入,念念都是恭敬,长年累月不间断,没有可以产生烦恼的空档;大家深入其境、风光入心,有满满的法喜与心得,让我亦感宽慰、欣喜。」

上人表示,大家在精舍随着常住生活、做事,是在打「生活禅」。「在菜园出坡除杂草,联想到要为自己的心田除烦恼杂草;修行就要断除烦恼、疑惑,否则不明道理,如何通达觉悟的道路?挑柴运水无不是禅,喝茶吃饭无不是禅;你们在精舍有此体会,就要带回家落实。」

图片及数据源:恭录自《证严上人衲履足迹二O一七年秋之卷》

欺负善良之人 招十倍之祸

「欧杖良善 妄谗无罪 其殃十倍 灾迅无赦 生受酷痛 形体毁折 自然恼病 失意恍惚」 《法句经》〈刀杖品〉

譯文

《刀杖品》主要讲的是,不可使用刀杖伤害众生,以及伤害良善、谗害无罪之人会带来的严重后果。

这段讲述的是,殴打善良之人、妄加谗言陷害无罪的人,会招致十倍的灾祸。而且这种灾祸来得迅速,无法赦免,行凶者会在生前遭受剧烈的痛苦,身体遭受伤害。

同时,还会患上恼人的疾病,精神恍惚,意志消沉。这些都体现了佛教的因果报应观念,旨在告诫人们要止恶行善,保持慈悲和善良的心态,善待良善之人。若施以恶行,会数倍地自食恶果。

数据源:上海玉佛禅寺

AI什么都懂 那我还需要学习吗?

当ChatGPT能在三秒内写出论文纲要,当Google Gemini能实时解答复杂的科学问题,许多大学生不禁自问:「既然AI无所不知,我为何还要苦读?」这个问题的答案,恰巧藏在佛教对「知识」与「智能」的区分中。佛法将知识视为「现象的积累」,而智慧则是「洞察本质的能力」。AI如同庞大的数据库,能吞吐海量数据,能储存与重组信息,但无法将知识转化为对生命的真实理解。人类的学习则是一场「心灵的炼金术」,旨在将信息提炼为解决人生困境的智慧。

AI的局限性,首先體現在它無法處理「價值選擇」的難題。例如,當醫學生面對安樂死的倫理爭議時,AI能提供各國法律條文與醫學統計,卻無法體會家屬的掙扎與患者的尊嚴——這種對苦難的共情,正是佛教所說的「慈悲心」。佛法認為,知識如同地圖,能標註道路方位,而智慧則是選擇方向的能力,需基於對眾生苦樂的覺知。《華嚴經》云:「心如工畫師,能畫諸世間」,人類的學習從來不只是複製信息,而是以心為筆,繪製出屬於自己的生命軌跡。

更深層的區別在於AI缺乏「轉識成智」的修行維度。佛教將智慧分為三個層次:聞所成慧(聽聞知識)、思所成慧(思辨內化)、修所成慧(實踐證悟)。AI僅能完成第一層次,如同提供豐盛的菜單卻無法代客咀嚼,而人類的學習則包含後兩個階段。當經濟系學生在股市模擬中經歷虧損的焦慮,再以佛法「無常觀」化解執著,這份從挫敗中昇華的領悟,已是智慧的生發。聖嚴法師曾點明:「佛法的精粹在於智慧,離開智慧講佛法,只是世間的知識和學問」,而智慧的獲得,必然伴隨身心的實踐與轉化。 這種將知識融入生命體驗的過程,正如《六祖壇經》所言:「佛法在世間,不離世間覺」,離了生活實踐的知識,終究是鏡花水月。

AI时代的学习价值,正在从「记忆知识」转向「培养觉性」。麻省理工学院指出,过度依赖AI可能导致「认知卸除」(Cognitive Offloading),即人类的记忆力与批判思维逐渐退化。这与佛教对「心性」的守护不谋而合,其中包括禅修中训练的专注力,如同抵抗信息洪流的锚,而对AI输出的质疑反思,正是佛法「疑情参究」的现代实践。当你能一边使用AI检索文献,一边以《中论》的「缘起观」剖析其数据偏差,便已在缔造人机协作的完美平衡。

真正的危机,并非AI取代人类思考,而是人类放弃「成为自己的主人」。佛光山星云大师以「般若三级」阐释智慧的升华,正见(建立因果观)、缘起(洞察相互依存)、空性(超越二元对立)。这三阶段恰似AI时代的学习图景,我们用AI建构正见(如查证气候变迁数据),藉其分析缘起(如追溯生态危机的产业链),最终仍需以心灵体证空性(领悟发展与环保的共生)。这种学习,不再是竞争力的累积,而是生命境界的拓展。AI或能辅助「权智」(善巧应用)的开展,但「实智」(洞见实相)的获得必须透过个人的修行体证。

归根究底,AI只是一面镜子,映照出人类对便捷的渴望,而佛法则是灯塔,指引我们穿越迷雾,抵达智慧的彼岸。当你在深夜完成新的学习,那句《法句经》「自调则宁」的箴言忽然浮现,就如AI能给你答案,但只有学习能让你从纷繁的现象中,觉照到那枚永不随外境动摇的清明本心。

参考文献

星云大师《人间佛教的戒定慧》,香海文化

作者:宁珑

香港中文大学佛学研究硕士。

缘份,就像种子要遇见阳光和水才能成长。每一种偶遇或许都不是巧合。既然我们有缘相聚、相识、相处或求学,就不必执着这是因,还是果,只要活好自己每一刻,真诚对己对人,必是有智慧的人。

「随缘」随的是什么缘?

佛法有说:「随缘不变,不变随缘」。「随缘」是佛弟子们常听到的一个词,很多人尽管不太清楚其中的内涵,但却非常喜欢将「随缘」挂在嘴边。然而此「随缘」非彼「随缘」,到底什么是「随缘」呢?

什么是「随缘」?

佛教认为,一切事物皆依因缘和合而起,宇宙之间并没有独立存在的事物。《阿含经》云:「此有彼有,此生故彼生,此无故彼无,此灭故彼灭。」世间万物万象,皆需相互依赖而存在。佛陀以豁达周遍无碍的锐利智慧,悟证了缘起性空的究极真理,并将这一真理揭示给我们,让我们懂了这个世间缘起缘灭,皆依因缘和合而生的道理。以世间法的角度理解,随缘也是一种不自我执着、随顺和放下的心态。生活中我们与家人、街邻、朋友、同事、同修相处,如果处处执着自我,一定会生出很多烦恼,所以要随顺他人、尊重他人。

众生生命中的缘,有顺缘、逆缘;有善缘、恶缘;有轮回的缘,也有解脱的缘。是故当知:我们该随哪种缘?

隨緣不是隨便

《华严经》说:一切法从心想生。万法随心愿而生,随愿行而转。诸佛净土无一不是大心伟愿所成就的,无一不是勇猛精进、不改本愿所创化建立的。佛法中讲的「随缘」,并不是消极等待或放弃的态度。特别是面对逆境的时候,随缘是对过程积极尽力,对结果顺其自然的一种超然态度,即「因」上努力,「果」上随缘,而不是面对困难什么都不做。随缘不是随波逐流,更不是同流合污,在修持上要中心有主,不随境转,在生活上随顺因缘,一切不勉强。至于其间的分寸,需要靠佛法的智慧来抉择。

隨愿转緣

佛法虽有「随缘」一说,但更有「随愿转缘」一说。菩萨道的行者以慈悲大愿转缘而不被缘所转,其方便善巧的「随缘」是以随愿作主导的。因为外缘是无常的,只有以不变的愿力立身处世才能自主、自立、自强、自由、自在。真正的大觉者,已证悟万物性空,随心而现,自可于万法中得大自在。在有碍的世间化现的大觉者,也不坏万法的轨则。无明众生随缘而无自主,为外缘所摆布和宰制。随缘者若丢掉不该变的愿力,就成了被外在事物所奴役的奴隶,佛说为大可怜悯者。

智者明白万法缘起性空,因性空而能随愿转缘,从而创建自我的奇妙王国。智者也明白虽缘起性空,而因果不昧不坏,所以能随愿而不任性,顺应万物之道而不为万物宰制,就着万物的运化律则而成就己愿。佛法不坏世间法,智者是自主、自由的,随缘而不为缘所转,随愿而不违万物之道,是智者的本怀。

图片及数据源:上海隆庆寺