恒常學習

夫妻、親子之間如何彼此相待

在家居士是佛教的基礎,在釋迦牟尼佛的時候,就非常重視家庭生活,重視夫妻之間、親子之間,如何彼此相待。甚至還有經典講到結婚之後,懷孕、生子的事。例如《善生經》、《玉耶女經》,均對夫妻親子有明確的倫常原則。《長阿含十六經》明文說:為子求善婚娶是父母的義務。《中阿含一三五經》亦明言:「夫當以五事愛敬供給妻子。」「妻子當以十三事善敬順夫。」並說:若人慈湣妻子者,必有增益,則無損耗。由此可知,佛教並不是與世隔絕的,應從佛教徒的立場、從將來要踏入人生另一境界的立場來認識婚姻和家庭。

以宗教信仰來促進家庭生活的幸福美滿

宗教信仰是非常重要的。都能虔誠供奉一尊觀音菩薩,從此這不僅是你的家,也是你們共同修行的道場。供奉觀音菩薩有二種意義,一是學習、模仿觀音菩薩的慈悲精神。如果能像觀音菩薩那樣慈悲,夫妻還會吵架嗎?還會打小孩嗎?還會棄父母于不顧嗎?還會對朋友不忠誠嗎?不會的!第二種意義是,菩薩的確是有感應,當在有困難、有麻煩時,要以佛菩薩為模範,同時祈求佛菩薩給予力量和信心,讓你們在平順中共渡一生。夫妻雙方同床異夢、意見不合是正常的,要在觀音菩薩的保佑下,互相調和,彼此包容。

以家庭的淨化 提升人品 淨化人間

淨化人間要從淨化家庭開始,也就是要從建立佛化家庭開始。以佛菩薩的慈悲及智慧,為我們學習的重點。提升自己,淨化家庭,進而影響周遭的親人、朋友,再擴及社會,達成淨化人間、建設人間淨土的目標。

如何建立佛化家庭?

建立婚姻的共識。建立佛法家庭,是希望從兩個人結婚時開始,就是一個佛教家庭。如何建立佛教的家庭呢?首先須要建立婚姻的共識,那便是彼此關懷、彼此尊敬、彼此體諒、彼此禮讓、互相學習、共同成長。這才像是互為同修的菩薩,互為善友、互相提攜的佛化婚姻。如果遇到你的另一半陷於情緒的低潮,現出消極、無奈、孤單寂寞、驚恐失望的時候,你應該鼓勵他(她),這就是互相關懷。

釋尊教導我們,眾生皆有佛性,一切眾生皆有成佛的可能,皆是未來的佛。所以要尊敬對方,即使對方不尊敬你,甚至虐待你,也要認為這是助你成長的逆增上緣。這不是教你逆來順受,而是在無法避免的情況已經發生的時候,就要學習接受事實,並且由衷地感謝一切助你成長的各種因緣。如果對方一時無法改變,一定要調整自己,時時以尊敬、尊重的態度,來與對方相處,視其為未來佛、現在的菩薩。互敬、互重,此種方式,對家庭生活的和諧是非常重要的。很多家庭問題的發生,是來自夫婦雙方不能相互禮讓。

懷胎之教育。結婚後,有不要孩子的權利,如果僅為自私,便是不負責任的想法,也是拒絕成長的觀念;如果不自量力拚命生孩子,也是自害害人的事。有了孩子,才會深刻地體會到父母生養兒女是多麼的不容易!從懷孕到生產,從生產到小孩上學、結婚、成家,成家之後,還要幫他立業,牽腸掛肚,萬般呵護。沒有孩子,不會知道為人父母的責任,也很難知道為人父母的辛苦。但現代的社會,不論中國人也好、西方人也好,結婚之後,非但忽略了雙親的奉養,還因忙著事業,而把小孩交給父母去「含飴弄孫」當褓母,這是顛倒了。

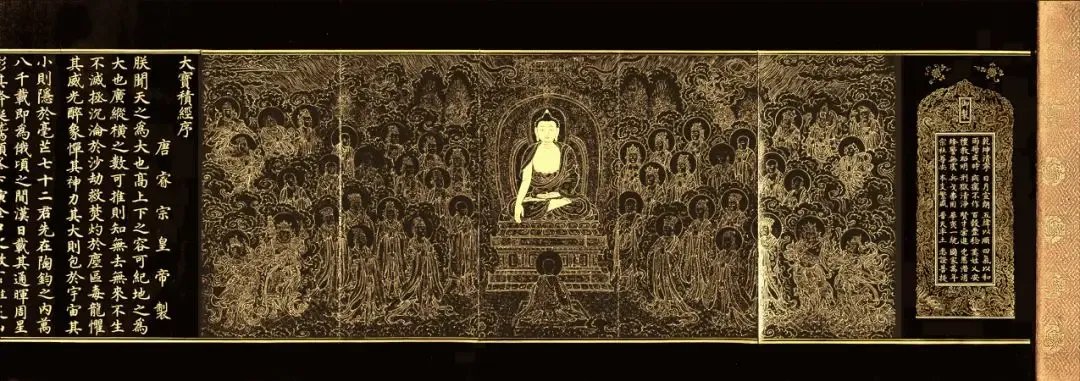

佛教非常重視胎教,《大藏經》中有關胎教的,至少有三部:一、《菩薩處胎經》,二、《大寶積經.佛說入胎藏會》,三、《大寶積經.佛為阿難說處胎會》。孕婦懷胎的時候,要作如此想:這是菩薩來入胎,懷的是一尊小菩薩。千萬不要認為:「生孩子嘛!把小鬼生出來就好了」,如果你認為那是小鬼,他真的會變成小鬼;如果你視他為菩薩,他會是個菩薩。心的念頭是非常重要的。懷孕時,心中常念觀音菩薩,多看觀音菩薩像,經常觀想菩薩慈祥的面容,對胎兒很有用;我們要經常保持心平氣和,想要生氣的時候,就趕快念觀音菩薩。懷胎時,不可以暴飲暴食、生活不正常。我們的一言一行、一舉一動,表情及心理現象,都會對胎兒產生直接的影響。丈夫們可能認為胎教僅是母親妊娠中的事,跟做父親的沒有關係,其實你的身心狀態會影響到你的太太,也就會影響到腹中的胎兒。所以良好的胎教是夫妻雙方共同的責任。

圖片及資料來源:廣州光孝寺

在家學佛的人 如何對待家庭問題?

在家學佛的居士,必須要清晰界定自身的角色與責任。作為家庭中不可或缺的一員,我們承載著家庭的責任與義務。只有家庭安定和樂,我們才有更多的能量去護持道場。

注意,在家人切勿以出家人的標準來衡量和要求自己,這可能會引起家人的誤解和排斥。

學習佛法,無疑一件值得稱讚的好事,但需謹記,我們應學會將佛法巧妙地融入日常生活,而非忽視自身家庭。在家學佛,並不意味著與世俗社會脫節、格格不入,相反,我們需要在家庭與修行之間找到平衡點,做得更好。

家庭也是修行的道場,一個修為好的在家居士,學佛之後,會對家人更加關愛與照顧,讓家人歡喜,使家人感受到佛法的真諦。

當居士在家中修行很好時,便能影響整個家庭的人。家人的思想受到感化後,不僅不會反對學佛,還會給予支持、讚美,並逐漸跟隨著一起學佛。這就是以身作則、從自身開始引導身邊的人、以身弘法的重要作用。

資料來源:四川省綿竹市吉祥寺

家庭不和睦怎麼辦?

家是積聚善惡果報之處,家除了快樂、幸福一面外,也包括痛苦的一面。家庭裏幸福多,還是痛苦多,取決每個人的因果,故人人不同。

一般而言,一家人或多或少總會吵架,只要有二人以上,就有人我是非,糾纏不清。

諺語有雲:「清官難斷家務事。」現在社會上,最扯不清的業障,就是家庭糾紛,最不易擺平。

如何依佛法處理家庭問題?

依佛法處斷方式,略提四點:

第一:家庭是個共業,是有恩怨而相聚的,既知恩怨之業而來,佛陀告訴我們說:「應該隨緣消舊業,更莫造新殃。」

第二:家庭吵架鬧糾紛,佛陀告訴我們說:「諸法本空,了不可得。」家是如幻如化,吵架也是如幻如化,糾紛也是如幻如化,眼前所呈現的一切,無非如幻如化,空幻不實,一切無非無常在演變,家庭吵架,冷戰與熱戰也是如幻如化,了不可得,再如何的苦戰也是無常的,絕對不是永恆不變的,何必被如幻如化騙了,何必被無常的冷熱戰騙了!

第三:家庭是種種業緣組合而成,每當遇到不如意或痛苦事,如果是學佛的三寶弟子,應把這些不如意事或痛苦事,當做修行的逆增上緣,能促成道心的堅固,知道苦才能猛然覺悟哩!佛經雲:「十方三世諸佛,皆以苦為良師。」

第四:家庭吵架鬧糾紛之際,心裏要懷著報恩想,父母對我們有養育之恩,兄弟弟妹有緣相聚,要愛惜親骨肉之情分,是難遭難遇的。心裏更應該如此而思惟,一家人從無始劫來,已經於六道輪回,一世一世而過,相聚又離散,何止投生在這個家一世而已呢?我們再糾纏輪回下去,絕對不是辦法,在今生此世,彼此就不應該再繼續結惡緣下去,好好結個善緣,彼此互讓、互忍、互尊,解除彼此恩怨,無始劫來的一切惡因果,在今生了辦,甚至大家共同歸依佛門,共同為解脫生死輪回而努力。

資料來源:廣州光孝寺

我為了他好但 他不領情怎麼辦?

親人、朋友之間相處時間長當意見不同時,容易產生矛盾,「我這是為了你好」這是許多人常找的藉口。但是,為了他好,不論做甚麼就都沒錯嗎?如果出發點是善意的可實際做的事卻傷了人我們又該如何處理呢?

謹記「業」不亡 不失不壞 相應不差

用佛教的角度來看,心念是意業,說的話是口業,做的事是身業。簡單來說,善業引發善果,惡業引發惡果。即使發心是好的,但是行動和語言傷害到了別人,也會引發不理想的結果。

「我打孩子是為了他好」

一些父母望子成龍、望女成鳳,但和孩子溝通的方式卻不是很恰當。比如,小龍媽媽是一位在社會上小有成就的人,她對小龍的未來充滿了期許,希望他長大後比自己過得更好。

在班級裏,小龍成績不算拔尖,所以他的課業變成了小龍媽媽的一大心事。高聲訓斥是家常便飯,動手教訓也偶有發生。小龍媽媽這樣做,小龍的成績就會好了嗎?

每個孩子的性格不同。有的孩子在鞭策下更努力用功,也有的孩子因此產生厭學心理。甚至,有的孩子對家長產生了反感情緒,再也聽不進去家長的任何話, 家外找家,去外面尋找傾訴的對象。假如因此聯繫上社會不良人士,孩子的處境會變得十分危險。

別讓至親變冤親

像這樣的親子關係在生活中並不罕見,而類似的情況套用在兄弟、姐妹、夫妻、好朋友等關係上也一樣成立。因為關心,所以嘮叨,甚至謾駡,氣急了還出手打人。最初的善意在惡口甚至暴力中蕩然無存。原來的目標不論是否達成,親友間的關係已然惡化。

《占察善惡業報經》中說:「業集隨心,相現果起。不失不壞,相應不差。」因此,即使在面對最親近的人,也不應只顧自己的想法行事。少開惡口,多說愛語。否則,在你不經意間,至親可能就變成了冤親。

「好心辦壞事」值得原諒 仍需懺悔

所謂「關心則亂」。有時,我們很熱心地幫助親友,但在還未充分瞭解情況前就急著行動,可能會好心辦了壞事。很多時候,好心辦壞事的人心裏也有委屈:我好心好意幫你,我憑甚麼要認錯?雖非本意,但是給別人添了亂。一句誠懇的道歉可以化解對方的怨懟,何樂不為?

一些人認為,誰道歉誰就輸了,因此不輕易低頭認錯。誰對誰錯?誰輸誰贏?不妨看看下面這個故事。張三問李四:「為甚麼我們家天天吵架,你們家卻總是和和氣氣?有甚麼秘訣嗎?」李四說:「因為你們家都是好人,我們家都是壞人。」

這話張三就聽不懂了。李四解釋道,假如有人打破了一個杯子,張三家的人會覺得自己沒錯,而去指責別人沒把杯子放好。放杯子的人也不認為自己有錯,是對方不小心,才把杯子打破。

李四家的情況恰恰相反。如果有甚麼爭端,大家都會承認是自己的錯。如果有人打破杯子,他會馬上認錯。放杯子的人也會檢討自己,不該把杯子隨手放在外面。

適時認錯 別讓初心蒙塵

即使是好心辦壞事,也應該適時認錯。假如固執己見,還用原來的方式方法行事,一而再再而三地給別人添麻煩,最初幫人的善意不但沒有實現,反而給他人平添了許多煩惱。

好人難做?那是方法不對

是的,學菩薩們隨緣度眾生的差事並不好做。用對方式方法才能真正幫到別人。「彼心恒不住,無量難思議」,難點在於,面對不同的人和事,還需用不同的方法,善巧地解決各類問題。

佛陀在世時,先觀大眾的根機,再為他們隨宜說法,「漸頓隨宜,隱彰有異」。觀世音菩薩在度眾時,也觀大眾的因緣,應以何身得度者,即現何身而為說法。

我們只要善用其心,就可以很好地幫助他人。比如,請用善解人意的心,傾聽他人的想法。很多矛盾的出現,往往是因為沒有充分交流,而產生了不必要的誤解。你覺得一個人的行為不合理,在指責前,可以先問他為甚麼要這麼做、他心裏的需求是甚麼、他是否有說不出口的顧慮等等。

此外,請用柔和的心與他人交流。在被他人反駁時,不必疾言厲色。意見相左時,即使覺得自己是對的,也不必用強硬的語氣回應。這樣不僅不能解決問題,還會讓彼此的心裏都不舒服。

另外,請時時保持一顆謙虛的心。正所謂「受益惟謙,有容乃大」。渴望偉大的人,不一定就很偉大;自認渺小的人,也不一定真的渺小。

在幫助別人時,用居高臨下的心,贏不到真正的尊重,最多只是礙於身份的表面恭敬。佛陀和大菩薩們念念利益眾生,並且一直保持謙虛的態度。這兩者並不矛盾。其心謙下,才可長佛善根。

資料來源:上海玉佛禪寺

靜觀培養兒童專注力

靜觀(Mindfulness),在台灣又稱為正念,作為科學化的介入方法,其實已有幾十年的歷史,直至近年再次被大眾發現其好處,腦神經科學的進步可謂功不可抹。科學家透過腦掃描的技術,發現練習靜觀的人的大腦,發生了健康的變化,因此,靜觀並非單單的「心態改變」、並非單單的「睇開啲啦」之類的「吹水技倆」,而是實實在在的大腦運動,對大腦運作及功能有實際並可見的改善及提升。

在2011年,有一個實驗團隊,就對進行了8週靜觀練習的成年人作出研究,實驗團隊發現練習了只8星期靜觀的朋友,他們大腦的灰質密度竟然提升了(Hölzel et al., 2011)!

那麼,靜觀究竟是什麼?簡單的說,就是能留心當下感覺,不帶批判、不反應的狀態(Kabat-Zinn,1990)。很多初學的朋友會認為,靜觀跟放鬆法不就是很像、甚至一樣的嗎?2012年就有一位學者,他將實驗者分為3組(對照組[什麼也不做]、放鬆組[做放鬆練習]、靜觀組[即實驗組]),研究發現,只有靜觀組能明顯地提升專注能力,對照組及放鬆組對專注力沒有明顯影響(Semple, 2010)。

現時,靜觀已被證實對專注力、記憶力、執行功能、情緒控制能力、自制能力、同理心、人際關係、壓力處理、成癮控制、痛症處理等有明顯幫助。我在協助我的個案時,適合的話,也會教導父母們跟孩子一起練習靜觀,效果也很明顯。當然,在帶領兒童進行靜觀時,我們未必能夠直接以成人靜觀的方式,套到兒童身上,你希望他們能安坐15分鐘呼吸嗎?似乎有點天荒夜譚!

在現今節奏極其急速的社會裡,父母們一天喊了多少句「快啲啦」?照顧者每天又幫忙孩子做了多少他們本應自己處理的事情?沒有親身感受過,或者過程中水過鴨背式的為求達標而忽略過程,這樣的生活能培養出專注?可能有點困難。

所以,如果父母想透過靜觀,讓孩子得到之前所說的好處,除了正正式式參加課程學習兒童靜觀的方法外,我建議先在生活中,找出一些時間慢活點,例如在吃水果時,全家人一起花上10分鐘時間,從外觀、質感、氣味、味道、進食後的身體感覺等入手,細細品味,讓步伐可以放慢下來。不要輕看這個安排,其實已經是最好的準備,讓孩子(及自己)進入靜觀狀態,甚至可能這個過程已經是靜觀戕態!

當然,我明白生活迫人,我不是說所有活動都要慢活啦!每天一次慢活,只十分鐘,你願意投資嗎?

作者:程衞強註冊心理學家

英國特許心理學家,致力於學童身心健康及親職教育工作,近年醉心於靜觀練習及介入的方法,在靜觀的過程了解身心的反應,學習平靜地接納身處的環境,以及對周遭環境的種種反應。

孩子是討債鬼嗎?

從一般習俗來講,親子關係是無可奈何的事。有時候是父母需要孩子,孩子來了;有些時候,父母並沒有想要孩子,孩子也來了。孩子出生後,有些受到父母的寵愛,有些並沒有受到父母的歡迎。

以父母而言,不喜歡這個孩子或當孩子不聽話時,就說孩子是來討債的。身為父母,不能因為孩子不乖,就說孩子是討債鬼。

站在佛教的立場看,佛教有兩種觀念:

1.凡是遇到困擾的問題,不要把它當作可怕的、討厭的、無奈的遭遇,而要把它當作歷練、訓練和幫助。

2.幫助可以由順和逆兩個方向來達成,順的方向一般人較容易接受,逆的方向不易被人接受;事實上,逆方向幫助的力量往往遠大於順方向幫助的力量。

如果來了一個孩子,使得父母必須給他多一點照顧,這就讓父母多一點成長,讓父母多得到一點體驗;所謂「天下父母心」,當了父母之後,才能體會做父母是不容易的。如果一個小孩很乖,不需要父母操心,這樣的父母可能就長不大,到老還不知道父母的可貴之處。

「逆行菩薩」

在佛經裏有這麼一個記載,釋迦牟尼佛能夠很快成佛的原因之一,是他身邊有一位既是對手、也是助手的「逆行菩薩」。為甚麼叫助手呢?因為他老是幫助釋迦牟尼佛;為甚麼叫對手呢?因為他老是和釋迦牟尼佛競爭;為甚麼叫他「逆行菩薩」呢?因為他老是推著佛陀跑,所以,釋迦牟尼佛成佛很快。當釋迦牟尼佛成佛之後,這個對手、助手還在跟他搗蛋。由於對手的搗蛋,更能顯示出佛的精神的偉大,佛的智慧、慈悲是那麼無限。

這是一個思考方向、一個觀念。對於家中有孩子卻不如自己期望的父母,不能說孩子是討債鬼,應該說是來了一個大菩薩。

對於任何一個孩子的到來,都要把他當作菩薩一般地迎接他、照顧他,這樣才是一個佛教徒的心懷。

作者:聖嚴法師

資料來源:廣州光孝寺

從《佛說善生經》看佛教家庭倫理觀

《佛說善生經》一作《善生子經》,是佛教集中論述家庭倫理關係的一部重要經典。佛教實行出家制度,但並不完全否定世俗的家庭和社會倫理關係。釋尊在各種場合曾多次論述過佛教的家庭和社會倫理觀。《佛說善生經》就是這樣的一部經典。

據經中所說,上下四維六方,代表了眾生在家庭和社會生活中所接觸的六種倫理關係。包括父母與子女的關係、師弟子之間的關係、夫妻關係、主僕關係、親友關係、世俗與出家修行者之間的關係。

解脫煩惱痛苦

佛教講破除煩惱,煩惱就是痛苦。佛教以人生為煩惱,其基本教義四諦、八正道、十二因緣等,主要就是圍繞著人生是苦這一主題展開,論證人生如何是苦、苦的原因,脫離煩惱後的境界以及如何解脫煩惱痛苦的方法。由於早期佛教教義以人生為煩惱,以家庭為累贅,因而主張修行者應當出家,組成僧團,過共同修行的生活。他們認為只有出家才能保持六根清淨,斷絕塵緣,不為塵世煩惱所纏擾,這樣才有利於掙脫煩惱對身心的束縛,證得徹底自由的精神境界。因此,原始佛教時期,佛陀的弟子們總是選擇遠離人群聚居的地方進行宗教修行,以免受到世俗的欲望和情感之干擾,盡可能地集中修行者的精神和意志,達到修行的目標。《四十二章經》中說:佛言:剃除鬚髮而為沙門。受道法者,去世資財,乞求取足,日中一食,樹下一宿,慎勿再矣。使人愚蔽者,愛與欲也。出家修行者,應當拋棄財產,過乞食生活。日中一食,樹下一宿對於修道者來說已經足夠了。相傳佛教的創始者釋迦牟尼本是古代印度迦毗羅衛國淨飯王之子,出家修行之前,多年來一直生活在優越的環境中。他也曾結婚娶妻,也有過從世俗的眼光來看,是美滿幸福的家庭生活。但釋尊並未沉湎在這樣養尊處優的生活中,而是以徹底解脫人生煩惱,追求徹底的精神自由,作為自己的人生目標,因此視家庭為追求解脫之負擔,毅然棄家出走,離開父母妻子,走上一條出家修行的道路。

資料來源:節錄紹興爐峰禪寺

母親的捨得

從前,一位老婦人的獨子不幸生病去世。她悲痛不已,在兒子墳前哭斷腸,喃喃自語:「我只有一子,本要靠他養老,如今他捨我而去,我該如何活下去呢?」她終日守在兒子墳前,不吃不喝四五天,不打算活下去。佛陀知道後,到墳墓找這老婦人。老婦人遠遠看到佛陀到來,步前向佛陀作禮。佛陀問她:「你為何守在墳前?」

老婦人答:「尊者!我唯一的兒子離我而去,我愛子深切,想與他一起離開這個世界。」

佛陀問她:「你想不想讓兒子活過來?」

老婦人高興地說:「當然了!尊者!」

佛陀續說:「那你去找些好的香火來吧!」

佛陀並強調:「必須在沒有死過人的家庭找來這些香火。」

老婦人隨即出發找香火,她逐家逐戶去問,但每一戶都曾有家人去世,故沒有一家人能為她提供香火。最後,她回去告訴佛陀:「尊者!我走遍各家各戶,也找不到沒有死過人的家庭。」

佛陀向她開示:「自從天地開創以來,有生便有死,既然你仍活着,為何不正面地活下去,反而要執迷於兒子的死呢?」

老婦人頓時醒悟,明白了無常的真理。(摘自《雜譬喻經》卷二)

寬運法師開示

親人往生是悲傷和痛苦的事,我們都應該接受自己會悲傷、會感到痛苦。這是很真實的感受,我們不需要隱藏自己的悲傷和痛苦。

不過,俗語云:「生死事大!」眾生由一出世便必須經歷死亡,死亡是一門大學問,是需要透過教育來認識和了解的,我們還要經常思考它。透過學習和認識死亡,我們便能覺悟無常、戒貪、感恩等智慧。

釋迦牟尼佛也是這樣教導其弟子:「有五件事,所有人都應時常拿來自我警惕:第一、我會變老;我不能免於變老。第二、我會生病;我不能免於生病。第三、我會死亡;我不能免於死亡。第四、我所擁有的一切,都有離我而去的時候。第五、我所做過的惡業,終究是會由我來承擔。」

人們常說:「死亡 來得很突然。」的確,死亡是不能預料的,多因意外或突然發現生病而死;但最重要的,大家覺得「突然」是因為我們面對死亡時,對它沒有好好地認識,甚至完全在生活中忽略了它。現代的學校會推廣生命教育或生死教育,就是希望新生代從小認識生命的本質,老、病、死都是當中的課題。如果你已離開學校,到正信的佛教道場聽法師開示,也能經常接收到有關生死的訊息。這個準備是絕對必要的。

資料來源:香港佛教聯合會