恒常學習

《心經》的空性智慧

作為佛教般若思想的核心經典,《心經》以「空性」(śūnyatā)為根本宗旨,深刻揭示一切現象的本質。這裏所說的「空」,並非虛無或空無一物,而是指萬事萬物並不如表面所見那般固定、獨立、永恆;相反,一切存在皆為短暫、無常且無獨立自性,其存在皆依賴於因緣和合,彼此相依相成。

空性的理論根基,源自「緣起法」。我們所見的一切現象,皆無自性,而是隨因緣聚散而生滅。例如一只碗,由陶土、工匠、燒製等條件和合而成,一旦條件改變,碗的形態亦隨之消解;又如一棵植物,需仰賴陽光、空氣、水分等因緣方能生長,缺一不可。這種「無自性」的狀態,即是空性——並非否定現象的暫時存在,而是破除我們對其「固有本質」的執著。

再以黃金獅子為喻:金獅有鼻有足,形貌具足,然一旦熔解,形相頓失,唯餘黃金。由此可知,諸法雖現差別相,其性本空,實無自體。唯有透過對空性的體悟,我們才能趨近諸法實相。

《心經》中「色即是空,空即是色,受想行識,亦復如是」,直指「五蘊皆空」的深義。從色(物質)、受(感受)、想(認知)、行(意志)、識(意識)這五個生命構成要素入手,徹底打破對「我」的實有執著。凡夫往往將五蘊的暫時聚合誤認為真實的「我」,因而陷入「我執」所生的貪嗔痴煩惱。唯有觀照五蘊如幻,方能逐步脫離對身心現象的執取,證入「無我」智慧。

《心經》的空觀與菩薩道修持密不可分。經文中「無無明,亦無無明盡」乃至「無智亦無得」的層層超越,正是為了破除對修行階位與法相的執著。菩薩以空性智慧實踐布施、持戒等波羅蜜時,能徹見「三輪體空」——不執著能施之人、所施之物與受施之對象,從而圓滿悲智雙運的修證。

那麼,空性思想如何融入日常生活?首先,有助於我們淡化對物質與名位的執著,認知財富權位皆緣起如幻,從而減輕貪欲與焦慮。其次,體認自我與他人皆無實體,軟化人我對立,改善人際關係。更進一步,若能超越善惡、高下等二元分別,社會自然趨向和諧。當我們能真正領略《心經》的空性智慧,即能步向「心無罣礙,無有恐怖」的自在境界。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。

什麼是四無量心

菩薩須內具四無量心:就是慈、悲、喜、舍四種無量心。怎樣叫做無量呢?無量是沒有邊際,也是沒有人我的領域。當修習這慈、悲、喜、舍四無量心的時候,對每一個人,甚至整個國家,整個世界的眾生,不管是人類或其他的有情眾生,都希望他們能夠得到離苦得樂,同時得到無量的福報,所以名為無量。再分釋於下:

第一:慈無量心

慈是願人得樂的意思。世人多隻知自求快求,忘掉別人的痛苦,但修習慈無量心的人就不同,他不但只求自己的親人得到快樂,乃至十方世界一切眾生,都要得到快樂,還要腳踏實地,去幫助他們得到快樂,即是無量的「慈」,能給無量的眾生得樂。

第二:悲無量心

悲是一種悲憐他人受苦的同情心,平常人只知自求解除痛苦,不顧別人的痛苦,但這悲無量心則相反,只知救拔別人的痛苦,卻忘記自己的痛苦,所謂「我不入地獄,誰入地獄?」這是悲心似海的宏願,為的是拔人之苦,即是無量的「悲」,能拔無量眾生之苦。

第三:喜無量心

喜是歡喜,眼看別人能夠離苦得樂,頓生一種無限喜悅的心情。世人只為自己得到快樂的事情,或其親人得到升官發財,而生歡喜心,很少見別人樂事而生起歡喜心的。且有一部分的人,還存著幸災樂禍的心理,見人快樂,心裡則悶悶不樂,見人受難,心裡則暗暗歡喜。但這種喜無量心則不同,不但見人得樂而生歡喜,就是冤家敵人,能有歡樂的事,也同樣表示無量歡喜。

第四:舍無量心

舍是舍掉一種分別執著的觀念。為善雖可樂,但恐有人我冤親的計別,故應捨棄。又無論做任何善事,也要把為善的怡然自得之心理舍掉。則心量廣闊,慈悲濟度無量眾生,心不存著,正以一澤秋水如鏡,月穿無痕,故稱舍無量心。

昔佛在世時,曾授提婆達多鹽湯,因提婆達多好酥膩食物,頭痛腹滿,受大苦惱,不堪忍受,呻吟稱念:「南無佛,南無佛!」那時佛在其住處禪定中,聽到此音聲,即生慈心,以神通力至其住所,手摩提婆達多頭腹,授與鹽湯,令其服飲,得到病癒。而提婆達多叛佛害佛,佛不記冤而救之,以慈使其樂,以悲拔其苦,以其病痊而喜,不分冤親而平等救治,即是大慈、大悲、大喜、大舍的四無量心。佛所成就的四無量心,不與三乘人共成就,能大慈以眾生之樂為樂,能大悲以眾生之苦為苦,能大喜以眾生離苦得樂而喜,能大舍心無住著,運心平等,普利眾生。

資料來源: 峨眉山佛教

許願、還願和發願

任何去過寺廟的人對許願、還願這件事都不陌生,甚至這已經成為宗教活動的標誌性目的。大凡遇到人力所不能及的事情時,都會去佛菩薩面前許下願望,如果事後「靈驗」,便虔誠的按照之前許願時的「約定」還願。

大概運作流程是:「許願」——希望某某事情有一個某某滿意的結果,請佛菩薩保佑。如果真的辦成了,一定如何如何的做,還願以表謝意。

「還願」——當事件得到一個滿意的結果後,便按照事前的約定還願。

這個過程和經濟社會裡簽訂合同沒什麼區別,基本原理都是按合同約定辦事,然後得報酬(當然,有時也會先預付些香火錢)。說白了也就是個相互利用的關係。這樣的「許願」和「還願」無論看似多麼的虔誠,無疑是對佛教的褻瀆,對佛菩薩的褻瀆。所求「靈驗」者,無非也只是因緣巧合,實在與佛菩薩加持無關。

那麼,佛教講的許願、還願是什麼呢?

佛教經典裡你是找不到「許願」「還願」這兩個詞的,但是會經常見到「發願」這個詞。

「發願」和「許願」有什麼區別?

「發願」簡單的理解就是——我希望通過我的某些行為達到某種結果,請求佛或菩薩們護助,協助我圓滿這個願望。前題是這個行為和所希望的結果是符合道理的。

「發願」和「許願」的區別在於,「發願」以行為為因;「許願」以結果為因。舉個事例來比喻就比較清楚了。

比如求財。「許願」的人會說:求您神力給我帶來財富,事成之後我會如何如何修廟、造像等等來報答您。

「發願」的人會說:由於我往昔的貪婪、吝嗇、偷盜等等非法的原因,造成現在財富不圓滿的現狀,我發願懺悔往昔的種種過錯,發願廣行佈施,遠離貪吝,終不捨棄這個願望。如果我的願望是真實不虛的,那麼請您幫助、加持我使得財富圓滿。

「發願」的真實不虛很重要,一定是思考過的,信念堅定的願望,而不是委曲求全的糊弄。這裡又牽扯到一個常常掛在嘴上的詞——心誠。

心誠的定義在佛經中是有

「爾時,堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶薩言:「所說至心者,差別有幾種?何等至心,能獲善相?」

(那時,堅淨信菩薩問地藏菩薩:所說心誠至心,有幾種情況?那種心誠至心能獲得最佳結果?)

「地藏菩薩摩訶薩言:「善男子!我所說至心者,略有二種。何等為二?一者,初始學習求願至心;二者,攝意專精,成就勇猛,相應至心。得此第二至心者,能獲善相。此第二至心,複有下中上三種差別,何等為三?一者,一心,所謂系想不亂,心住了了。二者,勇猛心,所謂專求不懈,不顧身命。三者,深心,所謂與法相應,究竟不退。」

(地藏菩薩回答說:善男子,我所說的心誠至心,略有兩種。哪兩種呢?一,當開始學習時,希望得到一個結果的心誠至心;二,攝意專精,成就勇猛,明白道理,認識道理後的心誠至心。得到這第二種心誠至心的人,能獲得最佳結果。這第二種心誠至心,還有上、中、下三種差別,哪三種呢?第一,一心。系想不亂,心住了了;第二,勇猛心。專求不懈,不顧身命。第三,深心。與所學的佛法道理相應,究竟不退。——引自《占察善惡業報經》

「發願」裡的行為因素本身就包含了「還願」的意義,依照願望去作就是在「還願」,不需要另外的「還願」。學會「發願」是至關重要的。即便有些事情目前無力做到,只要始終堅定一個願望,像保護種子一樣守護她,依照這個願望合理合法的行為,始終會有開花結果,所願圓滿的一天。

祝願每一位發願者發願時都能做到「真實不虛」,事半功倍,所願圓滿。

資料來源:峨眉山佛教

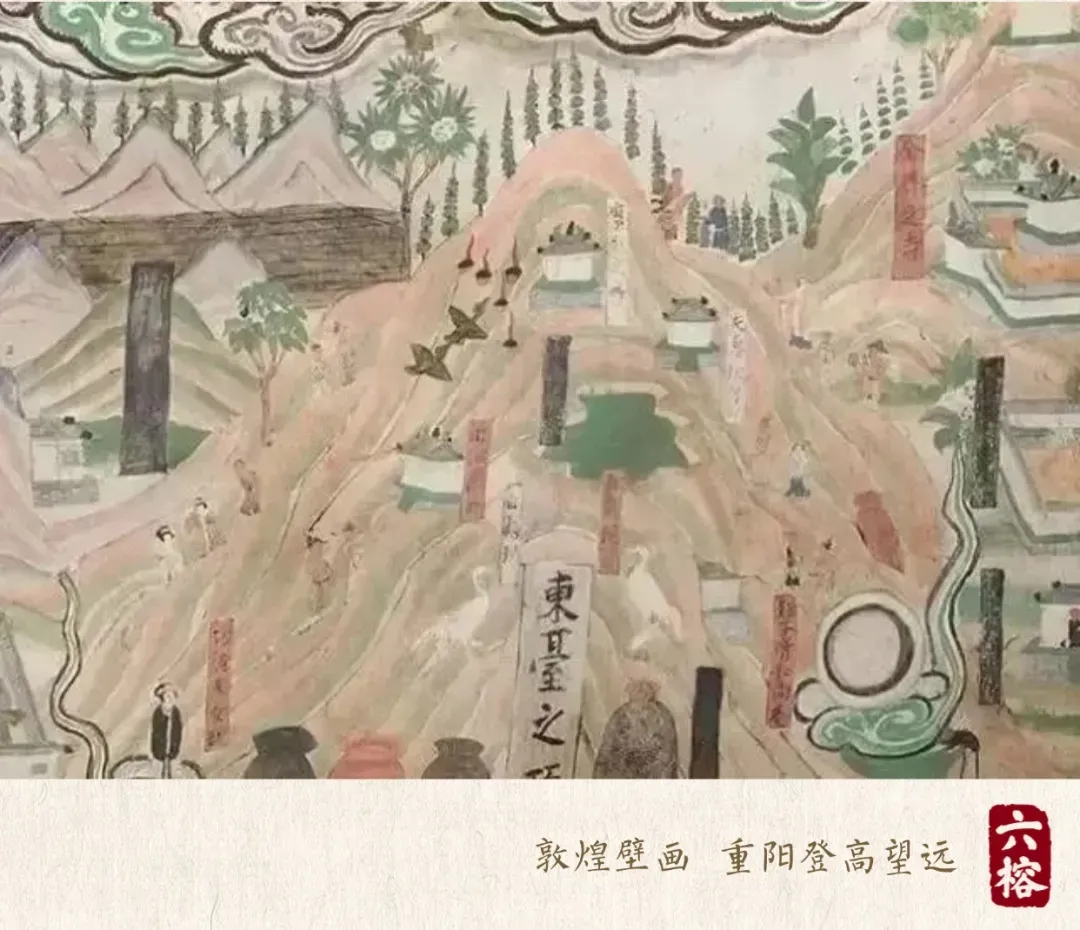

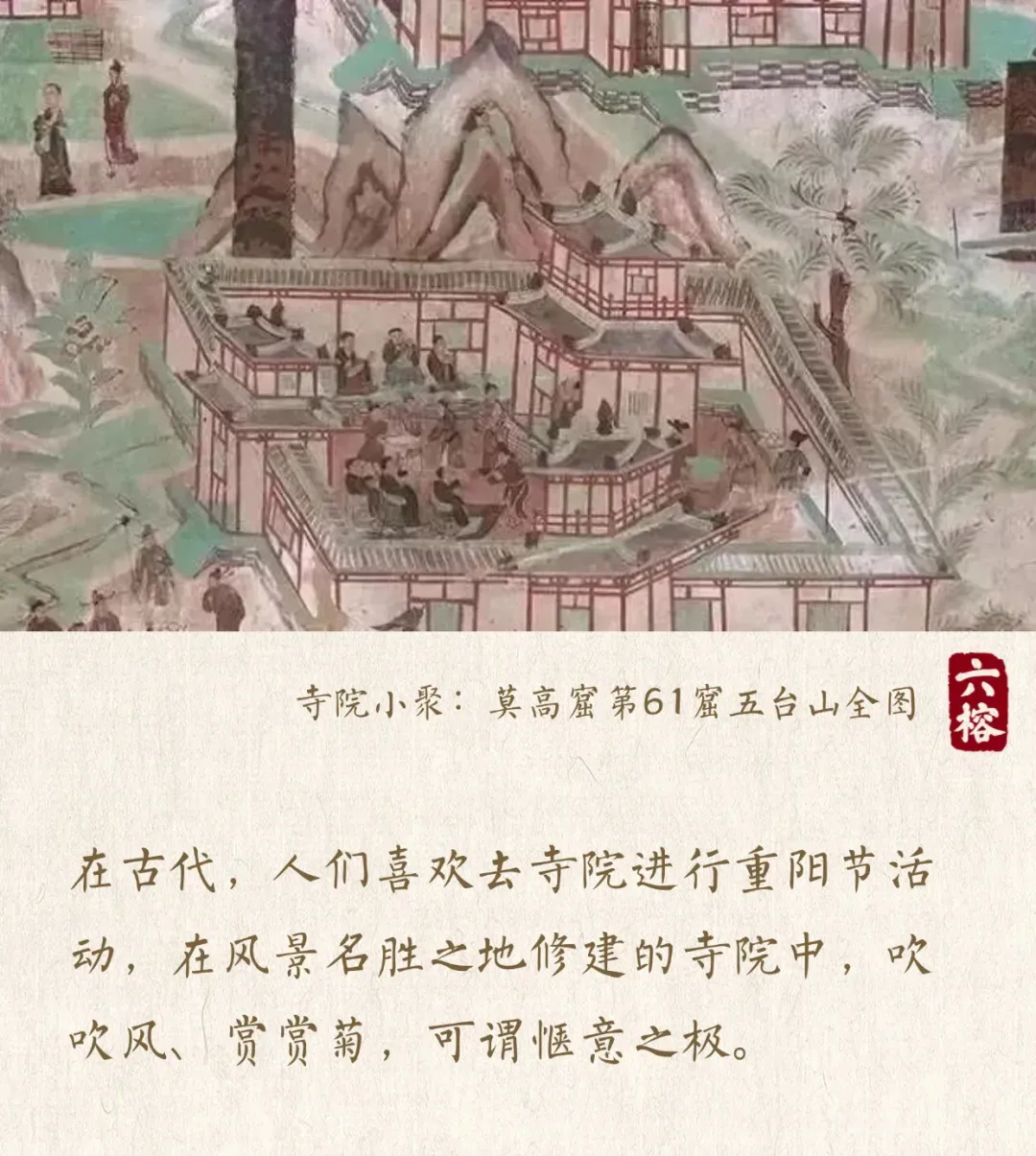

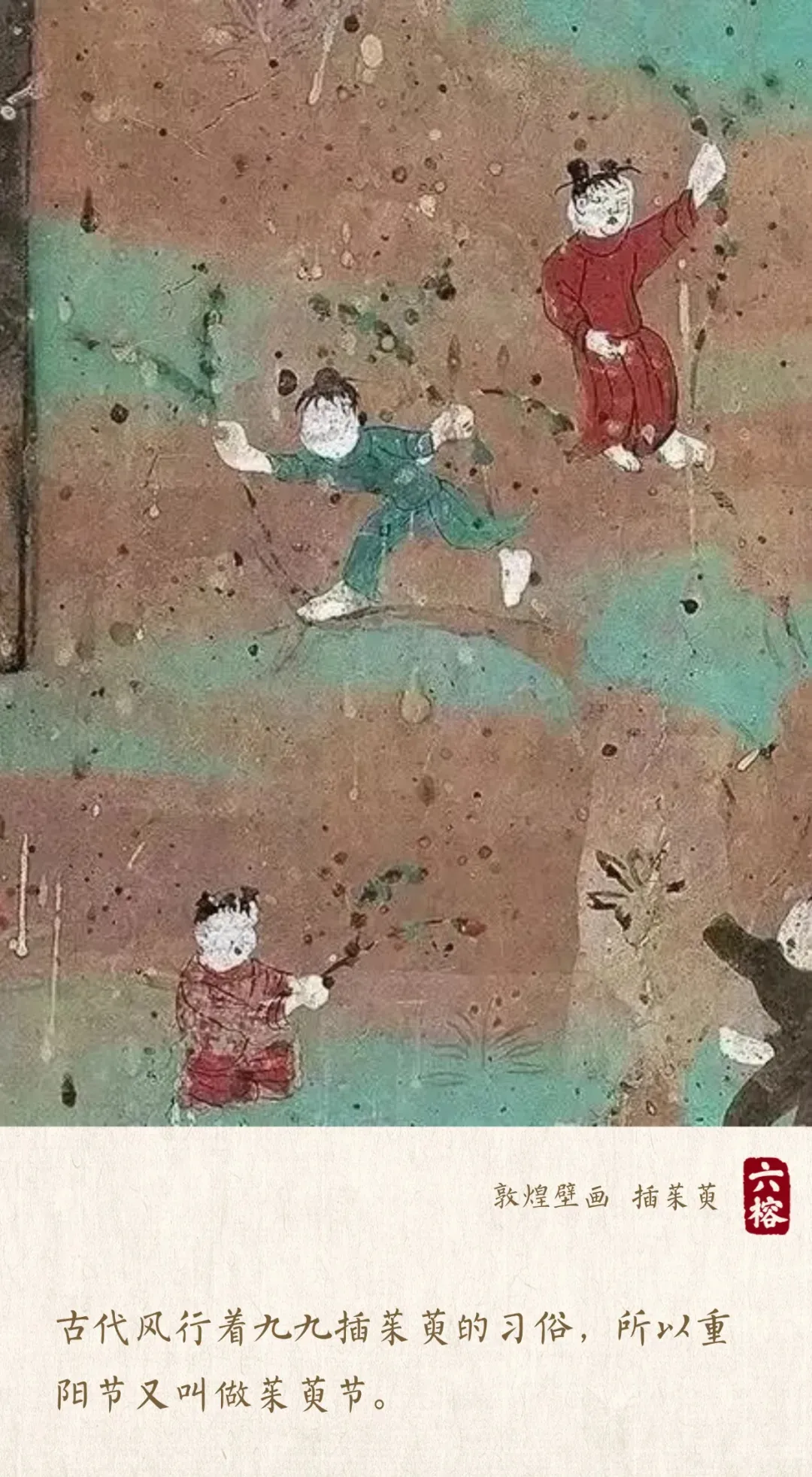

九九重陽 塔寂風涼 佛陀偈語中的「慈孝」之道

農曆九月初九不僅是佛教中摩利支天菩薩的聖誕,也是中國傳統節日「重陽節」。雲天遼闊,登高遠眺,重陽節是關於愛老敬老、表達孝心的節日,佛教中講究行孝,有「孝心即是佛心,孝行無非佛行,欲得道同諸佛,先須孝養雙親」的思想,認為孝行有兩種:一種是世間的孝,一種是出世間的孝。

《雜阿含經》記載佛法提倡孝道

佛教一直大力提倡孝道,釋迦牟尼佛的一代時教之中,不乏有關孝順父母的開示,他自己更是以身作則,升天為母說法,回國為父抬棺,在弘揚佛法的同時,以實際行動踐行了孝道,成為佛弟子的表率。

在佛弟子中,無論《盂蘭盆經》中目犍連尊者濟拔淪為餓鬼的母親,還是《地藏經》中婆羅門女和光目女救度墮落惡道的母親,都給後世樹立了孝親報恩的典範,這些故事也為世人所津津樂道。

適逢重陽佳節,讓我們來學習瞭解《雜阿含經》中釋迦牟尼佛以一首偈頌勸導不孝之子贍養老父的故事,體會佛陀的無盡悲智和佛法對孝道的提倡。

佛在世時的一天早晨,正當佛陀著衣持缽進入舍衛城乞食時,有一位年老的婆羅門也手持枴杖,挨家挨戶的乞食。

佛陀問婆羅門說:「你已經很老了,為甚麼還要手執枴杖,挨家挨戶去乞食呢?」

婆羅門告訴佛陀:「我有七個兒子,這幾年來,我一一為他們娶妻,並且把財產平均分配給他們。現在我已經身無分文,因此被兒子們趕了出來,無法過生活,只得挨家挨戶行乞。」

佛陀告訴婆羅門:「我現在要為你說一首偈語,你能受持讀誦,並且返回婆羅門眾中為兒子們宣說嗎?」

婆羅門說:「我能受持讀誦偈語,佛陀!」

佛陀便為他宣說偈語:

生子心歡喜,為子聚財物,

亦為娉其妻,而自舍出家。

邊鄙田舍兒,違負于其父,

人形羅剎心,棄舍於尊老。

老馬無複用,則奪其䵃麥,

兒少而父老,家家行乞食。

曲杖為最勝,非子為恩愛,

為我防惡牛,免險地得安;

能卻兇暴狗,扶我暗處行;

避深坑空井,草木棘刺林,

憑杖威力故,峙立不墮落。

婆羅門把這首偈語背誦熟悉以後,就返回婆羅門大眾聚會的地方,當著七個兒子的面,誦出這首偈語。七個兒子聽後,慚愧不已,紛紛過來擁抱父親,迎請父親回家,為他沐浴盥洗,並換上好的衣服,從此孝順恭敬。

婆羅門的境遇得到了改變,思惟整件事情的前後經過,萬分感激佛陀的恩德,尊奉佛陀為老師,並供養佛陀上好衣服。佛陀慈悲地接受了他的供養,又更進一步地為他開示種種法,令這位年老的婆羅門也獲得了佛法的殊勝利益。

這則故事出自《雜阿含經》第四卷,是整部《雜阿含經》中的第九十六經。全部經文並不長,並且以這首偈頌為核心展開,那麼這首偈頌究竟說了哪些內容,又為何能夠打動婆羅門的兒子們呢?

同樣的故事在《別譯雜阿含經》第十三卷中也有記載,其中的偈頌與《雜阿含經》的偈頌在文字上稍有區別,但內容並無太大差異:

生子太歡喜,為之聚財寶,

各為娶妻子,而便驅棄我。

此等無孝慈,口言為父母,

如彼羅刹子,垂死驅棄我。

譬如馬槽櫪,滿中置谷麥,

少馬無敬讓,驅蹋于老者。

此子亦如是,無有愛敬心,

棄我使行乞,不如杖愛我。

我今捉此杖,禦狗及羊馬;

行則佐我力,暗夜為我伴;

指水知深淺,若趺扶杖起,

蒙杖除多聞,是杖愛念我。

《雜阿含經》卷八十八中,還有一段佛陀奉勸人子應當孝養父母的經文。經云:「如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園,時有年少婆羅門,名郁多羅,來詣佛所,與世尊面相問訊慰勞已,退坐一面,白佛言:『世尊,我常如法行乞,持用供養父母,令得樂離苦。世尊,我作如是,為多福不?』佛告郁多羅:『實有多福。所以者何?若有如法乞求,供養父母,令其安樂,除苦惱者,實有大福。』爾時,世尊即說偈言:『如汝于父母,恭敬修供養,現世名稱流,命終生天上。』佛說此經已,年少郁多羅歡喜隨喜,作禮而去。」佛陀在這段經文中,讚揚了郁多羅如法行乞,供養父母的孝行,認為這種恭敬孝養父母的行為,不僅現世為人稱頌,命終之後也能往生天界。

《賢愚經》還講述了一個孝養父母的事例:經云:「爾時,世尊為諸大眾演說經法。阿難於時長跪叉手,前白佛言:『向與世尊入城分衛,見一小兒慈心孝順,共盲父母住城門下,東西乞食。所得之物,飲食菜果,其美好者,先以供養其老父母;破敗臭穢,極不好者,便自食之。日日如是,其可愛敬。』佛語阿難:『出家在家,慈心孝順供養父母,計其功德,殊勝難量。所以者何?我自憶念過去世時,慈心孝順供養父母,乃至身肉濟救父母危急之厄。以是功德,上為天帝,下為聖主,乃至成佛,三界特尊,皆由是福。』」佛陀認為對父母恭敬供養,給予好的飲食,其功德殊勝難量,諸佛菩薩之所以能夠成就,都是由於供養父母的福報所致。

佛教經典中,關於「孝」的內容還有很多,「上報四重恩,下濟三途苦。」其中的四恩中,便包含了父母養育之恩。

當然我們不僅僅要做到孝敬自己的父母, 還要做到敬奉師長及所有的長輩,真正做到「老吾老及人之老」,如此,才是實實在在地踐行佛法中的「慈孝」之道。

圖片及資料來源:廣州六榕寺

有錢是福報 無錢是智慧

有位居士問我一個問題,他說:「師父,現在我學佛已有兩年多,過去的種種我覺得很愚癡,老是追求錢,我賺了還不算少,現在我學了佛,師父您看我的錢該怎麼辦呢?」

我告訴他說:「錢,並不等於有,也不等於無。一個窮人窮得一文不名的時候,如果他心中想多錢,可是心中沒有執著錢,這個人的心中,是沒有錢的人。」

先師東初老人曾告誡在家弟子:「人要口袋有錢,銀行存錢,頭腦裡無錢。」有錢是福報,無錢是智慧」。

佛法講「有」,是指心中執著;講「無」,是指心中不執著,並不是說「無」就什麼也沒有,說「有」就有很多東西,不是這樣的。(聖嚴法師)

資料來源:峨眉山佛教

世界究竟有多大?

我們總說世界渺小,在佛家的概念,世界究竟有多大呢?不妨從《華嚴經》一窺究竟。佛陀向普賢菩薩揭示:毘盧遮那如來所居的「華藏莊嚴世界海」,最下面是一個巨大無比的風輪,上面是香水海,華藏世界就懸浮於大香水海中。簡單理解,華藏世界海有如一個二十重的樓閣,我們居住的地球,即娑婆世界,正是位於第十三層次之中。

每一層的世界都包含著無量的「世界種」,而每一個「世界種」又由十不可說佛剎微塵數的「世界」所構成。這裡的每一個世界,其規模都遠超於我們所知道的一個銀河系的概念。各個世界之間的關係也並非獨立,而是精密排列、互相依存、層層無盡,形成了一個極其複雜、互聯互攝的宇宙網絡,可見佛國剎土之浩瀚無垠。

是不是很難以想像?因為眾生無明,只見到眼前身處的狹小世界,諸佛因徹底覺悟萬法唯心之理,故能於自心之中,全然顯現華藏莊嚴世界海的真實相狀。《華嚴經》的宇宙規模,終極而言是「心」的展現:「心如工畫師,能畫諸世間」。華藏世界雖廣大無邊,卻不離一念心性。

華嚴宇宙觀,與修行實踐緊密相連。理解世界無盡,能幫助我們生起「廣大心」與「平等智」。首先要破我法二執,面對無量世界,個體「我」的渺小顯而易見,能有效對治我慢;從而也要生起大悲願:知諸佛剎土皆有眾生受苦,引發「眾生無邊誓願度」的菩提心;最後證入圓融境:透過觀修「一即一切,一切即一」,於差別世界中行平等慈悲,於無盡煩惱中證清淨涅槃,自在無礙,圓滿融通。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。

無言

一般的觀點來說,人們的思惟是必先經過語言才表現,而說出的話則一定會發生作用,如做好事也一定有好報一?詩經、大雅、抑所說的:『無言不讎,無德不報』,即是這個意思。

不過,在某些場合,保持沉默是可貴的,若大家都是怒不可遏,互相對治,這只會把事情弄糟,這時若能保持沉默,則可以讓大家的思想冷靜下來處理問題,像歌手張國榮所主唱,由許冠傑填詞的歌曲沉默是金,就曾經極為流行:『夜風凜凜,獨回望舊事前塵,是以往的我充滿怒憤,誣告與指責,積壓著滿肚氣不忿,對謠言反應甚為著緊。受了教訓,得了書經的指引,現已看得透不再自困,但覺有分數,再像以往那般笨,不抹淚痕,輕快笑著行。冥冥中,都早注定你富或貧,是錯永不對,真永是真,任你怎說,安守我本份,始終相信,沉默是金...。』所以有人說,人與人相處,有時沉默是金,說話是銀。宋˙辛棄疾˙一剪梅˙獨立蒼茫醉不歸一詞中則說:『... 多情山鳥不須啼,桃李無言,下自成蹊(亦作-桃李不言,下自成行)...』,意喻為人真誠篤實,自然能感召人心,無須多言,這又是一種無言的境界,只可意會了。

盛唐以下,佛法日漸在起伏中衰落,能始終維持佛法形象,受到一般人尊敬的,是禪宗。雖然禪宗已多少中國化了,但從維繫佛法來說,對中國佛教的功績,是不可磨滅的。禪門公案,著重意會,不重文字語言,其中最重要的一篇,可說是聯燈會要釋迦牟尼佛章中所說:『世尊在靈山會上,拈華示眾。眾皆默然,唯迦葉破顏微笑。世尊云:吾有正法眼藏,涅槃妙心,實相無相,微妙法門,不立文字,教外別傳。付囑摩訶迦葉。』「法藏」,是佛法藏,如摩訶迦葉等所結集的;「法眼」,是悟入佛法的清淨知見。可見付囑的,是結集的法藏,與佛法的如實知見;付囑後人,要後來的護持佛法,以達成「正法久住」的目標。從此,「拈華微笑」,就被一般人看作是「禪源」,禪宗是從「拈華微笑」而來的,後來,甚至有「抹殺五家宗旨,單傳釋迦拈華一事,謂之直提向上」的(『五宗原』序)說法了。

在印度,為了究明語言與對象之間的必然關係,像「正論派」就肯定知識(語言)是客觀的顯示。「正論派」主張以知識、推論、比較、聖知識等為真知識之來源,即所謂 「名實相應」。佛教則與「正論派」相反,否定語言與其對象間的必然關係,但這並不表示佛教連語言之機能也完全否定掉,因為佛教一直為了方便就使用之,佛教對語言的基本思想是,自從《般若經》以來,都認為一切分別是由於語言表現而有的,而這樣被語言表現出來的東西,是虛構而無實體性的。於是經中主張所謂「一切事物都是空的」,即「一切法空」。佛教對於語言與其對象之間的關係,是認為各國的語言並不具有任何自立存在的本體,因為,所謂本體就意謂一切概念在外界必俱有固定意義的對應物,而從「無我」之觀點上,就否定了一切概念俱有其所指涉對象的實際存在性了。

龍樹的哲學,深受般若經典的影響,所以龍樹也說任何名稱或語詞都只是一個不函蘊客觀指涉的描述,而為「言語」所指述的對象也只是被虛構的東西,亦即只是「言語的假構」(虛論)。基於這種觀點,龍樹認為透過「言語」並不能使我們把握到任何真實的事物了,但若不能真正把握到箇中奧妙,後果必然使得倫理乃至宗教上的一切失去了依歸,而墮入虛無主義的陷阱。

佛教的中道實相,即「不二法門」,是不可用語言來表述的。《維摩詰經》中講到,文殊問維摩居士何為不二法門:『於是文殊師利問維摩詰,我等各自說已,仁者當說何等是菩薩入不二法門。時維摩詰,默然無言。對此,文殊菩薩說:“善哉,善哉,乃至無有文字語言,是真入不二法門。』這段故事主要是說佛教的第一義諦,不二法是離語言文字的,是在眾生的悟解和實行中,是不可以以語言文字來說明、描述的;然而這個故事也從另一方面說明了佛教的不二法是不離文字相的。維摩詰居士默不作聲,這其實是不言之言,不說之說。佛教裏講的文字並不僅僅指語言及書本上的文字,而且認為一切指稱和啟示都是文字,所以禪宗裏有“溪聲儘是廣長舌”的說法,認為盡虛空,遍法界的一切存在都在說著宇宙的真實義諦。如此看來,維摩詰居士當機不語,這豈不也是一種高明的表達形式。由此可知,第一義不是文字相,但又不離文字相。因為沒有文字相,佛教的第一義也就不能讓人瞭解了。這也就是《中論》中說的:“諸佛依二諦,為眾生說法,一以世俗諦,二第一義諦,若人不能知,分別於二諦,則於深佛法,不知真實義。”的意思了。

作者:陳家寶醫生

私人執業婦產科專科醫生

於2011年取得香港大學哲學博士學位(香港大學佛學研究中心)。

在港大修讀時,曾任香港大學學生會佛學會第一屆主席。

資料來源:香港普明佛學會

善用其心:趣佛所行 入無依處

發趾向道、當願眾生、趣佛所行、入無依處。《華嚴經》〈淨行品〉第十一。無依,猶言無著,是說雖然身處萬境而一無所依,即不被任何外在條件所左右。或指遠離煩惱系縛,證得清淨本性,入於圓滿究竟的佛果。

當菩薩準備乞食而走上道路時,發願一切眾生都能捨棄凡夫之行,常跟隨佛陀的足跡,趣入佛行,成就菩提佛果。

善用其心

〈淨行品〉是八十卷《華嚴經》的第十一品,此品請法主智首菩薩向文殊師利菩薩提問:作為菩薩,如何清淨身、口、意三業,自利利他,成就佛道,共一百一十個問題。

文殊菩薩則以「善用其心」一法,總答智首菩薩的提問,指出若能在生活善用己心,身、語、意三業都會清淨,又分別提出了一百四十一條願行,指導凡夫念念不離眾生,把握當下隨事發願。

心為一切法之本源,用於善,則善,用於惡,則惡。讓我們一切學習實踐菩薩清淨願行,觸事留心,隨時發願,善用己心,早成佛道。

資料來源:杭州靈隱寺