恒常學習

從《梁皇寶懺》走入佛法

草露風霜閃電光,堪嘆人生不久長;有生有死皆有命,無來無去亦無生。為追詢父親「死後往哪裡去?」經人介紹閱讀《解結科儀》一書。雖然日後才知此書乃外教書籍,但當時見書中只反覆說著「凡人皆會死」,感到此書理念粗淺,應當不屬正統佛教書籍,逐引不起自己多大的探討興致,也就因此沒有受到書中觀點偏頗的影響。直到在豐原慈雲寺為養父做佛事拜《梁皇寶懺》時,除深感懺文優美外,也才知曉因緣果報的道理——「業力」,是人生值得深思的課題。

「草露風霜閃電光,堪嘆人生不久長;有生有死皆有命,無來無去亦無生。」在慈雲寺拜《梁皇寶懺》時,皆會誦及此段偈文。

人生何其短暫!就如春草上澄澈清亮的露水,當太陽一出,就乾涸了;又如夏天的微風,剛拂來,就消逝了;也似冬天白茫茫的雪,在陽光照耀下,立時就溶化了;或像雷電閃光,瞬間就消逝無蹤。如此短暫的人生,真是令人浩嘆……

我用寧靜的心,拜誦《梁皇寶懺》七天期間,體會到「萬般帶不去,唯有業隨身」。業,就是一般人所說的靈魂,靈魂來來去去;對佛教而言,就稱為「業識」。業識就是平常的行為造作,好的行為、惡的行為,就像一顆顆的種子,完全落入八識田中,隱藏在裡面,然後跟著人來來去去。

業,是過去種的因,現在所得的果;現在這個果,還有多種因在造。以釋迦果為喻,種下一粒釋迦果的種子,每粒種子都可生長纍纍的果實,而一個釋迦果中又有很多的種子。

我們現在所受的,就像以前種一粒釋迦果的種子,這是因;現在長成許多個釋迦果,粒粒皆是果,而果中粒粒是因。所以雖然我們種過去生的因,受現在的果,但是現在我們可以再造因呀!就看你是要造什麼因,是好因、或是不好的因,而這些種種的因,又成為來生的果…

資料來源:《證嚴上人思想體系探究叢書【第一輯】》之《上人口述思想歷程》

學習佛教的好處

學習佛教具有多方面的好處,簡單來說有以下六點,分別是增長智慧、淨化心靈、建立正確的人生觀、增強道德修養、及獲得心靈的慰藉培養慈悲心和社會責任感。

增長智慧

通過學佛,深入思考佛法的核心教義,如因果、無常、空性等,有助於打破對世界的固有認知,培養更深刻的洞察力和思維能力。例如,理解「一切有為法如夢幻泡影」,能讓人以更豁達的心態看待生活中的得失。

淨化心靈

通過學習,能逐漸減少貪嗔癡等負面情緒,內心更加平靜、寬容。比如,通過修行“四念處”(觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我),能減少對物質和欲望的執著。

建立正確的人生觀

佛教強調「人生苦空無常」,引導人們認識到生命的短暫和無常,從而珍惜當下,不盲目追求外在的功名利祿,而是注重內心的修行和品德的培養。例如,明白「諸行無常」,會讓人更從容地面對生活中的變化和挫折。

增強道德修養

佛教宣導「五戒十善」(不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒等),通過學習和實踐這些戒律,能規範自己的行為,提升道德水準,促進人際關係的和諧。

獲得心靈的慰藉

在面對生活中的困難和痛苦時,佛教的教義能給予精神上的支持和安慰。例如,通過念佛、誦經、禪修等方式,能讓人在內心找到安寧和力量,緩解焦慮和壓力。

培養慈悲心和社會責任感

佛教強調「慈悲為懷」,鼓勵人們關愛他人、幫助眾生。通過學習佛教,能激發內心的慈悲心,積極參與公益事業,為社會做出貢獻。

學佛是一個漸進的過程,需要保持謙虛、開放的心態,不斷深入思考和實踐。通過這種方式,不僅能提升個人的修行境界,還能讓生活更加充實、有意義。

圖片及資料提供:上海慶隆寺

《法句經》欺負善良之人 招十倍之禍

「歐杖良善 妄讒無罪 其殃十倍 災迅無赦 生受酷痛 形體毀折 自然惱病 失意恍惚」《法句經》〈刀杖品〉

譯文

《刀杖品》主要講的是,不可使用刀杖傷害眾生,以及傷害良善、讒害無罪之人會帶來的嚴重後果。

這段講述的是,毆打善良之人、妄加讒言陷害無罪的人,會招致十倍的災禍。而且這種災禍來得迅速,無法赦免,行兇者會在生前遭受劇烈的痛苦,身體遭受傷害。

同時,還會患上惱人的疾病,精神恍惚,意志消沉。這些都體現了佛教的因果報應觀念,旨在告誡人們要止惡行善,保持慈悲和善良的心態,善待良善之人。若施以惡行,會數倍地自食惡果。

資料來源:上海玉佛禪寺

清涼溥澤 |《佛說四十二章經》:正觀敵色

佛言:慎勿視女色,亦莫共言語。若與語者,正心思念,我為沙門,處於濁世,當如蓮華,不為泥汙。想其老者如母,長者如姊,少者如妹,稚者如子。生度脫心,息滅惡念。

這裡則是更加詳細地闡明,修行一定要腳踏實地用功,一步一步走,開步怎麼走?要遠離女色。怎麼遠離?要把你的眼睛守好,不可以看女色。你眼睛不看女色,就不會打妄想。不要跟女人說話,就不會發生感情。 假若比丘,不能不跟比丘尼講話,或者不能不跟女居士講話的時候,則要把自己的道心把持好,要端正心念,去除邪念,才可以跟女眾說話。

「正心思念」,就是要起正當的觀想,怎樣觀想呢?則是「我為沙門,處於濁世,當如蓮華,不為泥汙。」我出家當比丘,住在五濁惡世,可是我現在要修清淨法門,要與蓮花一樣,出污泥而不為污泥所染。

如果是女眾,是位比丘尼,則要把經文反過來,要把眼睛守好,不要看男眾,也不要跟男眾多說話。如果一定要說話,要想到我雖然出了家,我是住在五濁惡世,要像蓮花一樣,出污泥而不被污泥所染汙,不要跟男眾多接近、多說話。不得已要說的時候,要正心息念。

比丘跟女眾講話,要正心觀想,觀想這些女眾都是我的家親眷屬,就不會起淫欲之念。遇見年老的女眾,想她是我母親;比我年紀大的,想她是我的姐姐;比我年紀小的,想她是我的妹妹;年紀很小的女眾,想她是我的女兒。如此觀想,當要和女眾不得不說話的時候,把她觀想成你的家親眷屬,是要度脫的女眾。你對你的家親眷屬,能生淫心嗎?不能。你要度脫你的家親眷屬,能生惡念嗎?不能。這叫做「正心思念」,只有這樣,才可以跟女眾講話。

相反,如果是女眾或是比丘尼,在不得不跟男眾講話時,要正心思念,觀想年老的男眾,像你的父親。比你年紀大的,像你的兄長。比你年紀小的,像你的弟弟。再小的,像你的兒子一樣。對於家親眷屬,應該生起度脫心,只有這樣才能跟男眾說話。

圖片及資料來源:五臺山佛教

那些生命中 善待我們的人

對於有恩於我們的人,我們有時因為習以為常,或是不以為然而沒有注意到對方的恩情。在欠缺對他人恩義的認識和感激下,人與人之間的關係很容易「利益化」或「冷漠化」。

因此知恩、念恩、報恩就尤為重要。經典中指出下面這些人都是我們的「恩人」,在此略釋以下四類,以作參考。

第一類

第一類是在我們成長過程中,給我們生命、照顧和支持的人,比如父母,哺乳者、長輩等。

那他們具體有哪些恩德呢?

《大乘本生心地觀經》中就記載了母親的十種恩德,節選數種如下:

大地:十月懷胎期間,為胎兒提供安穩的依託,使其在母胎中得以孕育成長。

能生:母親懷胎期間歷經眾苦,生產時也遇到巨大的痛苦,這才將孩子帶到世間。

養育:母親照顧子女無微不至,時刻注意四季變換及冷熱風侵,讓孩子平安長大。

智者:母親通過言傳身教、故事講解等方式,引導孩子學習知識、增長智慧。

莊嚴:母親幫孩子穿戴整齊,使其外表整潔美觀;更以道德教誨塑造孩子的內在品質,使身心皆莊嚴。

教誡:母親用溫和的語言和正確的價值觀,引導孩子遠離惡行,培養善良、正直的品德。

第二類

第二類是在我們困難時,幫助我們的人。

比如饑渴時給我們食物的人,遇到大火、水災等危難時救援我們的人,生病以後為我們治療的人等等。

第三類

第三類是幫助我們獲得利益安樂的人,其中最典型的便是師長。

經典告訴我們,師長對我們有五種恩德:

一、順法調禦,以愛教導

依據正法,以慈愛之心教導,而非強制或嚴厲責備。

二、誨其未聞,增廣知識

教導我們未曾聽聞的知識,幫助我們拓寬視野、增長智慧。

三、隨其所問,令善解義

根據我們的疑問進行解答,幫助弟子深入理解。

四、示其善友,樂於交遊

為我們推薦良師益友,引導我們結交品德高尚、志同道合的人。

五、盡其所知,誨授不吝

毫無保留地傳授自己的知識和經驗,不藏私、不吝嗇。

第四類

第四類是在我們生存或發展過程中,給予支持、陪伴,與之同喜同憂,或是在困難時不離不棄的人。

別吝嗇表達我們的感謝,既已知恩,便應報恩。

佛教中關於報恩一般遵循以下3種原則:

受恩常念、小恩大報、盡力報恩。

其實,生活中有恩於我們的人遠不止於本文所述四類,而對於這些恩人,千萬別吝嗇表達我們的感謝。

誰是你生命中的「恩人」,他做過哪件讓你印象深刻?

資料來源:上海玉佛禪寺

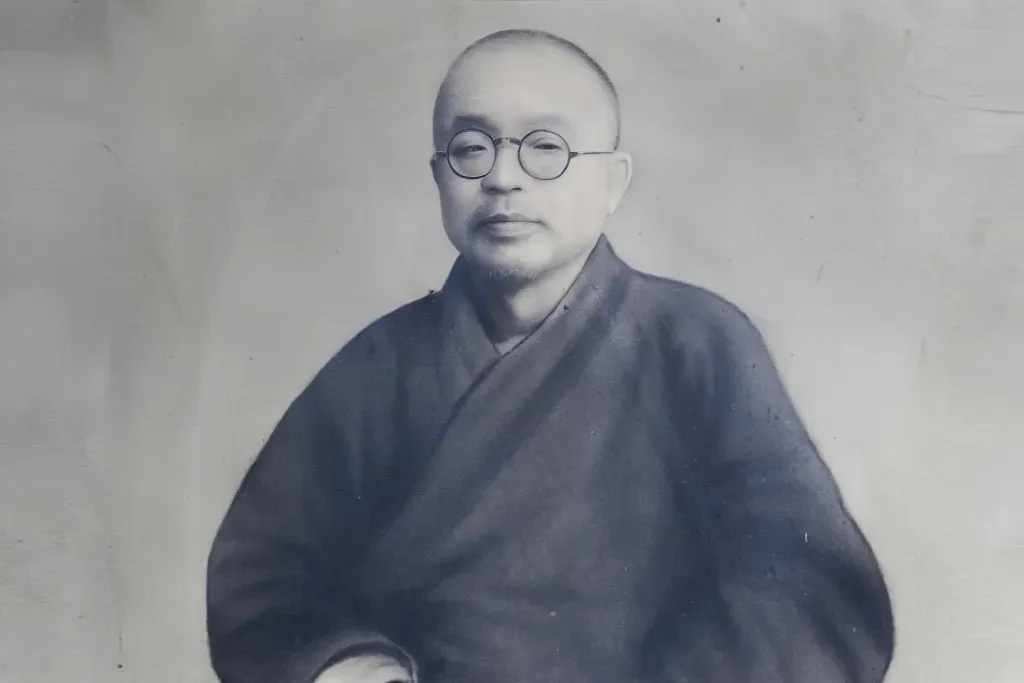

為什麼要學佛

當今時代,越來越多的人開始走進佛門,去理性地瞭解、接受、學習佛法。作為走進佛門中的一員,你有沒有問過自己:為什麼要學佛?學佛的究竟意義是什麼?今天為大家分享一篇太虛大師的開示——《為什麼要學習佛教》,共勉之。

我們為什麼要學習佛教?

佛法的精義甚深難知,不是言語可以說出來的。但他的義理雖然深妙,卻又在吾人日用尋常之中,並非離掉吾人日用尋常另外有所謂佛理佛法。只因吾人迷逐幻影不自覺知,將自己本來現成的佛理拋在九霄雲外,好像佛是佛人是人,斬然截成兩橛,似乎佛法與吾人沒甚關涉,一講到學佛便好像是一件希奇古怪不合人情的事,這就錯了!現在分四層來講:

何謂佛教

佛者,梵語佛陀,漢譯為覺者。故佛之一字,即指一對於宇宙及人生之迷夢,乃至一切世出世間萬法之迷夢,能夠澈底打破而得大覺大悟之人。由此大覺悟人說明宇宙萬法之真理,並說明此真理人人皆可悟到,又為之創設種種能夠悟證真理之方法;由此種種方法是佛所施設之教法,故合稱為佛教。吾人若能確信其教法,依教奉行,必有解悟真理實證真理之一日也。

佛教之內容

佛是覺悟者之義,其所覺是宇宙萬法之真理,而此真理及萬法乃人人心中所同具;祗以一向迷卻本來,不能調和聚集令其顯現了達,故流轉生死繫於業苦莫能自拔!佛教、即為此一大事而立教者也。其內容,以佛、法、僧三項為主。法者、軌持之義,謂能軌范任持一切事物故。僧者、清淨和合眾之義,一心照了一切法,一切法集顯於一心,相融攝無礙故。又佛者說法化導於僧者也,法者由佛施設於僧者也,僧者依法修行於佛者也。非佛無以有佛教,非法無以成佛教,非僧無以持佛教,故佛教之內容必具佛、法、僧三者。

佛教與吾人有何關係

吾人心之自性是靈覺的,若非究竟正覺之佛,無以悟吾人心覺之自性,未免恒為迷失本性之人。又吾人覺性是遍照法界萬法的,若非佛法遍明法界一切法,則無以顯吾人性覺之相。又覺含法界,萬法唯心故。吾人的體用性相,是法界萬有調和一如的,若非佛法之僧統理大眾一切無礙,則無以全吾人性覺之用。故若非佛教,則吾人便失其為人之真價值,而吾人之體相用一切皆失。以此、可知佛教與吾人關係之深切矣。

吾人因何要研究及修持佛教

吾人向來因迷亡其真價值,致體相用一切隱沒,不能現前施行自在,而從此迷惑造妄動之業,感牽縛之苦!故吾人欲脫苦須淨業,欲淨業須破惑,欲破惑須悟得其真價值;明體達相以全其用,此則除佛法莫能為功也。故吾人當研究佛所說之教法而瞭解其理,由瞭解其理更進之以修習行持,乃能實現吾人之真價值也。

依此四端,可知學佛為吾人極平常極必要之事,而決非不近人情者也。

圖片及資料提供:上海慶隆寺

………………………………………………………………..

藥師佛與現代醫學是否衝突?

在當代醫療科技蓬勃發展的時代,許多人不禁疑惑:祈求藥師佛加持與接受現代治療,是否相互矛盾?其實從《藥師琉璃光如來本願功德經》的視角來看,佛法與醫學非但不衝突,反而構成相輔相成的療癒體系。藥師佛的十二大願中,既包含「眾病悉除」的出世間願力,也涵蓋「諸根完具」(身體四肢功能健全,沒有殘缺或病痛的理想狀態)的世間醫療關懷,這種既重內在心性轉化、亦不離現實苦難的智慧,正是藥師法門能跨越時空、契合當代需求的關鍵。

藥師法門的修持對象,實則涵蓋至少三類與醫療息息相關的群體。對於追求現世安樂者,藥師佛第七大願承諾「身心安樂、家屬資具悉皆豐足(衣食豐足)」,這與現代人追求生活品質的需求相契。對於深受病苦者,經文明確記載聽聞藥師佛名號可「消諸病痛」,此非否定就醫,而是強調在醫療過程中輔以心靈寄託。對於醫療工作者,藥師佛手持藥壺的形象,恰是「醫病更醫心」的職業精神寫照。當患者同時接受醫療與佛法的引導時,往往能展現更積極的生命韌性,這正是《藥師經》所說「以物藥治身病,以法藥治心病」的現代實踐。

為病患修持藥師法門的方式,本質是透過具體行動凝聚善念。誦讀《藥師經》時專注觀想琉璃光遍照病者,如同心理學的「引導式意象療法」,有助緩解焦慮。供養藥師燈象徵「以光明破無明」,其穩定光源能營造安寧氛圍。這些善業透過迴向機制,既符合佛教緣起法則《正法念處經》「善業因緣得樂果」,也與現代醫學證實的「正向心理影響生理」原理相通。

因此,藥師佛信仰與現代醫學的關係,實為「究竟與方便」的互補。佛陀在經中明示應求醫藥、請療治,肯定世間醫療的價值,而藥師法門提供的「無畏信念」,恰能補足機械化醫療中的人文關懷。Harold G Koenig在Spirituality in Patient Care一書中指出,具有精神寄託的患者對治療的配合度與復原力明顯提升,這與藥師佛本願中「令諸疾病、速得除癒」的誓願不謀而合。當醫師開立處方時懷抱藥師佛的慈悲,當患者服藥時心存感恩,醫療行為便從技術層面昇華為自他兩利的修行。

真正的藥師法門,從來不是要人在醫學與佛法間二選一。就像經中描述藥師佛化現的「十二神將」護持眾生,現代醫療團隊何嘗不是諸佛願力的展現?當我們在醫院走廊合掌祈願,在手術室外持誦佛號,在復健時觀想琉璃光,這些種種時刻,藥師佛的智慧正以最當代的方式告訴我們,治癒的奇蹟,始終誕生於科學與信仰的交會之處。

參考文獻

1. 《藥師琉璃光如來本願功德經》(唐·玄奘譯本,CBETA電子佛典)

2. Harold G Koenig (2002), “Spirituality in Patient Care”

作者:甯瓏

香港中文大學佛學研究碩士。

緣份,就像種子要遇見陽光和水才能成長。每一種偶遇或許都不是巧合。既然我們有緣相聚、相識、相處或求學,就不必執著這是因,還是果,只要活好自己每一刻,真誠對己對人,必是有智慧的人。

誦經是為了什麼?

佛經是佛所說的信佛、學佛,而至成佛的方法。方法無邊,所以佛經的數量和名目也很多,在我們這裡,最適用和最通行的,則有華嚴經,法華經,地藏菩薩本願功德經,藥師琉璃光如來本願功德經,金剛般若波羅蜜經,佛說阿彌陀經,心經等。

誦經的起源,出於印度釋迦佛的時代,因當時的佛經,既沒有印刷本,也不用抄寫本,都是靠著以口傳口地相傳下去,要聽佛的弟子們代佛說法,往往是聽他們將所曾聽過而已熟記的佛經背誦出來,自己要想熟記某一部佛經,也得下功夫把它背誦出來,到後來,誦經便成了學習佛法和宣傳佛法的基本工作。但是,佛教徒為何要把某一部經,誦到爛熟之後,還要在佛像之前一遍又一遍地誦呢?這有兩層理由。第一是把佛經當作一面鑒察我們心行標準的鏡子:凡夫難保自己不犯錯,有時犯了錯,尚不能知錯改錯,但當面對佛像,口誦佛經之時,就同聽到佛在親口說法來教誡我們一樣,使我們一次又一次地策勵修行;已經犯的過錯,趕快改正,尚未犯的過錯,決心不犯。

已經修的善功,努力增加、尚未修的善功,立志去修。這像一位愛美的女士,閨房中有了鏡子,出門時也要隨身攜帶鏡子,早晨照過鏡子,偶一動作之後又要再照鏡子,今天照了鏡子,明天、後天、大後天,乃至明年後年,還是要照鏡子,那無非是為要保持或增加她面容的整潔美麗而已。第二是將誦經當作代佛說法的神聖使命:佛法的主要對象是人,除人之外,六道眾生之中,尚有天、神、鬼,以及少數的傍生或畜生(動物),也能信受佛法。

所以,雖在無人之處,或在無人聽懂所誦的經義之處,只要有人誦經,就有異類的天、神、鬼、畜,來聽我們誦經。天、神、鬼三類的眾生,以及部分的傍生,均有或大或小的神通,我們誦經之時,只要專誠,即能感應它們來聽經。若你為你亡故的親友做佛事誦經,你的誠意初動,你那親友的亡靈,就已得到了消息,必定會如期前往聽經;亡靈的靈性特別高,縱然在生之時從未聽過一句佛法,死後聽經,也能依其善根通解信受。

文︰聖嚴法師

資料來源:峨眉山佛教