恒常学习

佛教中的「有情」

众生都逃不出一个「情」字,亲情、友情、人情等等,充斥在社会生活的方方面面。尤其爱情,最为浓烈:恋人表白叫情话,恋爱经历叫情史,痴迷感情叫情种……

文艺作品中,情歌情诗更比比皆是:唐代诗人李贺以「衰兰送客咸阳道,天若有情天亦老」道尽离愁别绪,刘禹锡借「东边日出西边雨,道是无晴却有晴」暗喻情思婉转,更不要说红楼、西厢这样的经典,千古传诵,流传至今。古德言:「情不重不生娑婆,爱不深不堕轮回。」佛教称呼娑婆众生,也有一个与「情」相关的词汇,叫「有情」。那么,佛教中的「有情」就是指有感情吗?还有哪些深刻含义?

甚么是「有情」?

佛教中的「有情」与世俗理解的「感情」不尽相同。《唯识述记》云:「梵言萨埵,此言有情,有情识故。」「有情」梵语称萨埵,在佛经翻译史上,旧译作「众生」,经唐代玄奘大师规范后,新译为「有情」,专指一切具感知能力、能体验苦乐、因业力牵引而生死轮回的有情识众生。

《大日经疏》进一步阐释:「有情者梵音索哆是着义。又名萨埵,是有情义。」也就是「有情」的梵音中,「索哆」有「执着」之意。由此可见,「有情」一词包含双重内涵:从认知层面,指具有心识活动的生命形态;从烦恼层面,又指被贪嗔痴等执着系缚的众生。

「有情世间」与「器世间」

《唯识述记》云:「言世间者可毁坏故,有对治故,隐真理故,名之为世,堕世中故名为世间。」其中,「世」包含三重深意:一是终归坏灭,强调一切现象终将消散的本质;二是急需对治,表明无明烦恼需靠修行断除;三是遮蔽真如,体现现象世界对真实本性的掩盖。「间」则指世间万物各有界限,有「中间、间隔」 之意。对沉溺于 「世」 中的事物,称为 「世间」。

在佛教的世界观中,世界又被划分为「有情世间」和「器世间」两大范畴。「有情世间」指有情众生自体、有情生命的种种领域,属于正报。这是佛教对六道众生的通称;而「器世间」则指这些生命赖以生存的物质环境,如山河大地、日月星辰等。因此,理解「有情世间」,是认识佛教生命观、轮回思想及修行目标的基础。

「有情」但非「有情执」

百丈怀海禅师云:「从人至佛是圣情执;从人至地狱,是凡情执。只如今但于凡圣二境有染爱心,是名有情无佛性;只如今但于凡圣二境及一切有、无诸法,都无取拾心,亦无无取舍知解,是名无情有佛性。」禅宗认为,无论是追求成圣的心,还是沉沦为凡的心,只要陷入「凡圣」、「有无」的二元分别,并产生贪爱或排斥的情识,即称为「有情无佛性」,会遮蔽本具的佛性。

因此,禅宗格外强调「离相破执」。佛性本自具足,无需外求,只需放下二元对立系缚。真正的觉悟,不是否定情感,而是以「不执着」的智慧观照一切,使心回归「何其自性,本自清净」的状态。总之,佛教既不赞美轮回中的有情状态,也不否定其价值,而是以中道智慧观照:有情之「好」在于可藉此修行,「不好」在于若不觉悟则永溺苦海。因此,只有通过「转识成智」的修行实践,使有情转化为觉者,才是生命从有限到无限的升华。

「有情」与「无情」

「无情」,也就是人们通常所说的无情识的物质存在。如山河大地,草木花果,但它们是否真的没有神识呢?东晋时,道生法师在虎丘山讲经,没有人来听,他就摆了一批石头,为这些石头来说法。讲到《涅盘经》一阐提皆有佛性的时候,就对这堆石头说,「如我所说,契佛心否?」这堆群石皆首肯点头。这才有了「道生说法,顽石点头」的典故。《华严经》也云「有情无情,同圆种智」,「一即一切,一切即一」。一粒微尘包含三千大千世界,有情世间与器世间,正报与依报,相互含摄,互为缘起,暗合十二因缘,成住坏空。

因此,佛教「有情」概念的重点,是强调六道众生都有觉醒,有超越轮回的可能,而修行人更要精进道业,避免下堕。总之,佛法的生命观、宇宙观,超越凡夫的思维逻辑,没有对立分别。我们只有在未来亲证菩提,才能真正体悟到佛法智慧的不可思议,妙不可言。

数据源:上海隆庆寺

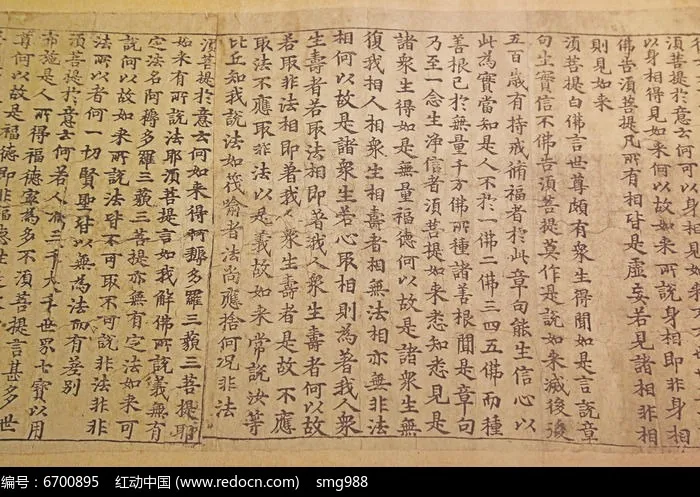

语言般若

一般的观点来说,人们的思惟必先经过语言才表现,而且语言是必具有其所指示的对象的。好像我们对病人解释他的病情时,若果他是患上了癌症,只要他一听到了癌病这个个字,脑海中就马上会浮现出他平常对癌病种种可怕的认识,也不可能去分析这些数据是否正确,就会被这些负面情绪所困扰,但其实并不是每一样癌症都这么可怕,所以医护人员要小心在意这些情况,以免为病人带来不必要的烦恼。

如何把坏消息发放,是一门学问,不单单是医护人员要学习,每一个人都应该对这问题多一点认识,因为世事无常,人人都会有机会面对恶耗的。当我们与人闲谈时,很多时都会说到某人的名字,但大家脑海中所认识的某某,却可能并不相同,因为可能你昨日刚刚见到某某,而对方所认识的,却是多月前的事了,其实很多误会,都是因此而产生,但这却是人们的通病。

我们学习佛法,一定是从语言文字开始,所以有所谓「文字般若」,但由于语言有本身的限制,慈悲的佛陀,就用「依义不依语」来教导我们,如何处理这方面的问题。《大智道论》卷第九(大正藏第25册页125)内有对「四依四不依」的解说:「佛经有二义:有易了义,有深远难解义。如佛欲入涅盘时,语诸比丘从今日应依法不依人,应依意不依语,应依智不依识,应依了义经不依不了义经。依法者,法有十二部,应随此法,不应随人。依义者,义中无诤,(无)好恶罪福虚实。故语以得义,义非语也。

如人以指指月,以示惑者,惑者视指不视月,人语之言:我以指指月,令汝知之,汝何看指不视月?此亦如是。语为义指,语非义也。是以故,不应依语。依智者,智能筹量,分别善恶,识常求乐,不入正要。是故言不应依识。依了义经者,有一切智人佛第一,一切诸经书中佛法第一,一切众生中比丘僧第一。布施得大富,持戒得生天。如是等是了义经。如说法师,说法有种种利:一者大富,二者人所爱,三者端正,四者名声,五者后得涅盘。是为未了义。云何未了?施得大富是为了,了可解说。法无财施而言得富。得富者,说法人种种赞施,破人悭心,亦自除悭,以是因缘得富,是故言未了,是多持经方便说,非实义。」意思是说:我们应该理解诠释语言文字所传递的意义,而不应以辞害意,并尊为教条。

作者:陈家宝医生

私人执业妇产科专科医生

于2011年取得香港大学哲学博士学位(香港大学佛学研究中心)。

在港大修读时,曾任香港大学学生会佛学会第一届主席。

数据源:香港普明佛学会

修行时要先 「调五事」

修行既要有好的大环境作保证,如安定的社会和清净的道场,也要有好的小环境作保证,小环境就是我们自身。在修行的时候,我们自身要做好五件事情,即所谓的「调五事」饮食上要不饥不饱;睡眠上要不节不支;身体上要不宽不急;呼吸上要不涩不滑;心态上要不浮不沉。

第一:调饮食

先说调饮食。饮食要求不饥不饱,不能吃得过量,也不能不吃,要符合中道。太饱了容易昏沉,坐不下去,太饿了心浮气躁,也坐不下去。所以一定要掌握不饥不饱。

第二:调睡眠

次说调睡眠。睡眠要不节不支,节就是睡眠不足,支就是放逸贪睡。睡眠也要适度,干脆不睡,或者专门贪睡,都是不对的。禅七期间的睡眠安排,对每一个人来说,不管是年轻人,还是年老人,应该说比较适当。晚上9:30放养息,10:00就可以休息,到第二天早上4:30,这就有六个半小时了。如果真正睡得踏实,这六个半小时的睡眠会很充足。何况吃了中饭,最少还有两个小时的休息时间。加到一起就有八个多小时。人的睡眠需要,八小时足矣。普通人把一天三八二十四小时,分为工作八小时,睡眠八小时,进行其它活动八小时。而修行人一天差不多有十多个小时用来修行,八个小时用来睡眠,这做到了不节不支。

第三:调身体

接着谈调身体,也就是调坐姿。坐的姿势要求不宽不急。就是不要太放逸,也不要太紧张。急就是紧张,宽就是放逸。放逸了,心容易打妄想,难以入静;太紧张了,身体就不能放松,也不能入静。

第四:调呼吸

再谈谈调呼吸。调息是非常重要,要做到不涩不滑。涩就是不顺畅,滑就是不知道呼吸是出还是入,自己的注意力不在这上面,而是在打妄想。我们在调呼吸的时候,要掌握这个要领,不涩不滑、绵绵密密、若存若亡。这个话说来容易,做来难。要心心念念,使息和意念紧密地联系在一起,在同一个点上,在同一个部位上,只有这样你才能够做到不涩不滑,绵绵密密,若存若亡。

第五:调心态

最后谈谈调心态。心态要求不浮不沉。在调整呼吸的过程当中,意念不要上浮,也不要下沉。浮起来了,容易打妄想、翻腿子;沉下去了,容易打瞌睡。不浮不沉,就是要让你的意念清清楚楚,明明白白,知道呼吸之出入。调心态的重点又放在调呼吸上面。佛陀在讲禅观的时候,宣称有「二甘露门」一个是不净观,一个是数息观。这两个法门,是成佛做祖、了生脱死的两个甘露门。参禅、看话头,如果不从调呼吸入手,很难入手。所以,必须先从数息观入手,让心先静下来,等妄想少了,再参话头。不管是出家众还是在家众,这一法是进入禅定、解决生死问题的前提条件。

部份图片及数据源:上海庆隆寺

「红白事」这样做不会错

冬至了,民间有为祖先化纸钱的做法,那作为佛弟子,适合用什么方式来祭祖?在为家人,尤其是长辈或小辈庆生祈福时,怎么做才更好呢?

化纸钱并不是佛教倡导的却是家属后人心意的表达,但只能利于投身鬼道者,无论祭祀,还是庆生,诵经、抄经、念佛,行善护生、慈悲茹素,是更适用所有人的方法。

对先人更好的帮助

每年的清明、冬至,或者先人忌日之时,前往祭扫或是在家祭拜,既是中国人的传统,更是表达后辈子孙的思念和感恩之心。通过这些仪式,也促进家族成员维系情感和往来。但民间在祭拜时化锡箔、烧纸钱的做法,其实并不是佛教里倡导的。这可以追溯到汉代将真实铜钱随逝者一同下葬的习俗,魏晋南北朝后,为避免盗墓等问题,造纸技术也逐渐普及,开始以纸代钱。比如南齐东昏侯曾剪纸为钱,用以替代祭祀用的束帛,这是纸钱用于祭祀的早期明确记录。烧锡箔的习俗大致兴起于南宋,清代时在江南地区尤为盛行。

烧纸钱 化锡箔 利益很有限

在佛经中,并没有任何关于烧纸钱、化锡箔可以利益亡者的句子,这也不是佛教提倡的做法。因为,在佛教阐释的生命轮回里,人死后并不一定就成了「鬼」。一期生命终结后还将被自身的业力推动,投身到天道、阿修罗道、人道和畜牲道、饿鬼道、地狱道这六道里的一道。即使如《法苑珠林》中收录的那则典故那样,所化的锡箔和纸钱可以在「鬼道」里充当金银使用,但逝者若不在这一道,也根本用不上。

作为千百年来已被人们广泛接纳的民俗,虽然化锡箔、烧纸钱并不是佛教倡导的做法,但也确实寄托了人们对亡者的哀思追忆。所以,净土宗高僧印光大师在答复蔡锡鼎居士来信时说,「佛弟子祭祖先,固当以诵经、持咒、念佛为主。焚化箔锭,亦不宜废,以不能定其即往生也。即定其即往生,亦不妨令未往生者资之以用耳。」

佛弟子祭祖,当然要以诵经、持咒、念佛为主,也并不一概否定焚化箔锭,这是佛教的圆融。

《地藏经》里的大利益

那用什么方法利益先人,会更适用呢?《地藏菩萨本愿经》的「利益存亡品」中明确讲到,若是临命终时,能在其耳边恭敬持念佛菩萨圣号,可以助其消灭过去所造恶业,在轮回中有机会投身到更好的去处。在去世后七七四十九日,广造众善(包括世间行善、救护生命、供养佛像、诵经抄经、设斋供僧等),借助善事功德可助其永离恶趣,得生天道或人道。

即使已经过了七七四十九日,无论逝者祖先投身去了哪一道,广行善事、诵经持咒的功德,都可以助他们在当前这一世的福报有所增长,因为即使同在畜牲道,其福报差别也是极大的,饿鬼道中也有鬼王。更重要的是,还可以为他们在未来的轮回中种下解脱之因。

切勿杀生祭祀

特别需要注意,《地藏菩萨本愿经》中提醒,「临终之日,慎勿杀害及造恶缘、拜祭鬼神、求诸魍魉」,这种做法「无纤毫之力利益亡人,但结罪缘,转增深重」,「命终人殃累对辩,晚生善处」。

在明代高僧莲池大师所写的《竹窗笔记》中,也曾记录过这样的典故:钱塘有位姓金的人,生前持斋守戒还算虔诚,但修行时日并不长,因此去世后未能往生净土,虽暂投鬼道,但福报尚可。未料,他的妻子为他操办葬礼而杀鸡造业,反而令他在鬼道不得自由。

印光大师也曾开示,若是表达诚孝恭敬,应当供奉慈祥清净之物,那些猪羊鸡鸭等本就秽污,被杀时又惨痛怨恨、难以言说。有仁心者,在痛失亲人时,又如何能够再杀众生,用这种方式表达诚敬?

庆生惜福更吉祥

相同的道理,无论是为老人祝寿,还是为小辈庆生,吉祥喜庆一定是核心原则,切勿大办荤宴、大肆杀生,既不吉祥,也不慈悲,还会折损福报。例如,虚云老和尚就曾强调,生日也是「母难日」,此时更应追忆感恩母亲,切不可大肆庆贺。尤其是为老人祝寿,包大酒店、遍邀宾客,甚至借寿宴收礼金,这些作法都会消耗寿星福报。

而孩童心智尚未成熟,过度铺张的生日会容易助长攀比、浪费的习惯,众星拱月式地夸赞,也助长以自我为中心的心态。庆生不必「昭告天下」,不一定非要用隆重豪华来代表心意,家人围坐、表达感恩和关怀,好过那些排场盛大、忙于应酬、却根本没有机会说几句知心话的酒宴。

送什么礼物,都不如送福报,若能为他们诵一部《药师经》就更好了,祈愿药师佛所发的十二微妙上愿,能护佑他们福寿绵长、身心安乐、利根聪明、常遇善友!

这样做必有利益

以下这些方法不仅适用于操办祭祖、庆生、婚礼等红白事,日常也是多多益善,适用所有人。

【诵经抄经】

超度逝者,或祭祖时,宜诵持或抄写《佛说阿弥陀经》《地藏菩萨本愿经》等,或念阿弥陀佛圣号,结束时将功德回向给逝者,愿阿弥陀佛前来接引往生净土。

祝寿或庆生时,可以诵持或抄写《药师经》《心经》等,或念观世音菩萨、文殊菩萨的圣号,结束时做功德回向,祈愿三宝加持他福慧双增!

【如法供养】

《药师经》等多部佛经中都明确提到,在佛前恭敬供花、供灯、供果等,也都有殊胜的功德。若能以自身持戒和修行,「生无垢浊心,无怒害心,于一切有情,起利益安乐,慈悲喜舍,平等之心」,以此清净的身口意来供养三宝,那更是不可思议的功德!

【行善护生】

推己及人,将对家人的关爱或感恩扩展到众生,以助困、助学、助医等公益慈善的方式广结善缘、广种福田,并将功德回向给家人,助他们福慧双增。

【茹素吉祥】

无论祭祖还是庆生,至少要避免点杀活物,最宜采用清净素食,不过分铺张,取其祥和之气。现在有不少创意素食餐厅,能做到色香味俱全,也不失待客的庄重。

世间常有颠倒之事,非原则性的事可以随顺俗情,但在祭祀祖先、惜福培福的事情上,切勿迷信跟风,按照祖师大德的明确开示来做,避免出现好心反误事的情况,明佛理,知因果,行善事,去善道。

图片及数据源:上海玉佛禅寺

如何追随佛菩萨?

要追随老和尚一生修行者,是否有什么条件?我想这样做,应怎样去做?追随不一定在身边,我们大家都是追随本师释迦牟尼佛,追随本师阿弥陀佛,只要我们不离开经典,每天读诵《无量寿经》,就是听世尊、阿弥陀佛对我们讲开示。

我们用真诚心去听、去读诵,用清净心去读诵,你就会开悟。我们读诵、听讲没有悟处,是我们的真诚心不足。世出世间这些圣贤都说:「诚则灵。」道教画符,佛教持咒,符咒到底灵不灵?完全在画符、持咒的人心诚不诚。如果他的心诚,这个符咒就灵,他的心不诚就不灵。

《了凡四训》、古人批注里面就注得很清楚,他举画符做比喻,这一道符,从这个笔一笔下去,整个符就画成功了,这当中一个妄念都没有,这个符就灵。念咒也如此,这个咒语自始至终不起一个妄念,这个咒就灵。一面念咒,一面打妄想,这咒就不灵。由此可知,咒是愈长愈难念。像平常一般寺院早课念「楞严咒」,楞严咒很长,这么长的咒念下来,当中不起一个妄想非常困难。念经,经比咒更长,所以古人说:「念经不如念咒,念咒不如念佛。」佛只有六字「南无阿弥陀佛」,这六个字念下去,当中一个杂念、一个妄想都没有,这个容易!就是用真诚心就能感应。

数据源:净空老法师专集

修来的才是福 争来的都是祸

我们在世时一定要把修行放在第一位,其他的都随缘。在六道轮回中,我们当过明星,当过国王,当过农夫,当过富翁,当过乞丐,也无数次地穷死过、饿死过。

这有什么呢?世间的这些名闻利养,有也是暂时的,没有也是暂时的,都会变,都是无常的。不管我们现在有多大的名声,有多少眷属,临终的时候没有任何意义!照样要感受病苦、死苦。家亲眷属越多,心中的牵挂越多,走进中阴界,却一个人也带不走,只能业随身。死亡是无常的,死期是不定的,在哪里死,什么时候死,用什么方式死,谁也说不定。所以对世间的这些名闻利养不要太执着,太追求,有多大的福报就享受多大的福报,一切随缘。

修行人心要坦荡,要安宁,不能患得患失,不能有世间的这些烦恼。不管是好坏,是善恶,你执着什么、追求什么都是过错,都会伤害你。好好学佛,好好修行,世间的这些福报自然就会有。自然有的才是福报,你拼命去追求,这样得来的都不是真正的福报。

我们现在追求财富,始终都是烦恼痛苦。积财的过程中也是烦恼痛苦,守财的过程中也是烦恼痛苦。最终破财、失财的过程中也是烦恼痛苦。这不是真正的福报。真正的福报是自然而然的。名闻利养都自然来了,没办法,火点上了灰自然就有了。没有特意去积财,就没有积财过程中的烦恼和痛苦,没有特意去守财,就没有守财过程中的烦恼和痛苦。

真正的福报是自由自在的。你自在财富了,自在名声了,这才是真正的福报。若是不自在的,纵然有了也不是福。世间的这些名闻利养可能是福,也可能是祸。自然修来的这些都是福,拼命追来的、刻意求来的这些都是祸,自己要善加分辨。

福报是由三世因果决定的。今生的国王是因为前世福报具足的缘故。今生的乞丐,是由于前世没有积福,即使你给乞丐再多黄金,他也无福享用。每个人都有自己应得的钱财,这些都是由前世种下的「因」决定的。因此,倘若我们福报足够,即使不争不夺,钱财也不会匮乏,倘若福报欠缺,即使强争暗夺,钱财也未必能到手。

图片及数据源:上海庆隆寺

诵经抄经 不能少了这个环节

平时在家诵经、抄经,是佛家修行的重要实践,但千万不能忘了最后一个重要的环节,就是「回向」。透过回向,才能让我们所修的点滴功德,如同有了导航,准确无误地到达目的地,祝福有需要的人。

回向首先发心要纯正,这不是在和佛菩萨做交易,而应出于纯粹的慈悲心;也切忌模糊,如果只简单说一句「回向给一切众生」就结束,有如将钱漫无目的地撒向空中,力量分散。如果真的有需要帮助的人,最好先专项回向,再普皆回向。

为特定对象(如亡者、病者)作个别回:

简单版本:「弟子XX(自己名字),愿以恭诵某经/念佛/持咒之所有功德,回向给XX(亡者/病者名字),祈求XX(具体愿望,如:病体康复、业障消除、离苦得乐、往生西方极乐世界)。」

如果你想为亡者更有效消除业障,可根据实际情况采用这一个详细版本:

「弟子XX(自己名字),愿以本人恭诵某经/念佛/持咒之所有功德,回向给XX(亡者/病者名字),祈求XX临终正念,现前念佛,蒙佛接引,往生极乐,并以此功德回向XX或历代祖先、历代宗亲、六亲眷属、累世冤亲债主、过去现在生身父母、师长、法界一切众生等及凡是被XX所杀、误杀、教杀、见杀之一切(水中、陆上、空飞)诸众生等,暨XX堕胎之子女、无祠男女、孤魂等众,若与XX有结冤者都能蒙佛加持,与XX能解冤释结,并祝愿他们业障消除、离苦得乐,实时解脱,往生西方净土,发菩提心,同成佛道。」

圆满的「三段式回向」模式:

日常修行,我們可普遍採用此迴向偈,從佛道、眾生、專項迴向都能涵蓋到:

日常修行,我们可普遍采用此回向偈,从佛道、众生、专项回向都能涵盖到:

「愿以此功德:

一、庄严佛净土。

二、上报四重恩,下济三途苦。

三、专项回向:回向给XX,愿他/她(祈求的具体愿望)。

若有见闻者,悉发菩提心。尽此一报身,同生极乐国。」

简洁有力的「迴向」:

有时候时间匆忙,来不及做完整回向,可以只念这一段:

「愿消三障诸烦恼,愿得智慧真明了,普通愿罪障悉消除,世世常行菩萨道」。

回向,是从自利走向利他的关键转化,修行者主动将功德布施出去,利益众生,共证菩提。但其实功德经由回向非但不减,反而因心量的扩展而倍增。利益众生,也是在利益自己,没有了冤亲债主的障碍,修行的路才能更加平坦。但切记,一切修行,在于真诚,流于形式,只是自欺欺人。

作者:黄婉曼

佛学研究硕士。

电视传媒人,视佛法为指引人生的哲理。与你一起实践生活禅,跳出无常烦恼的束缚,学习在娑婆世间活用佛法智能,发菩提心,修行得乐,共成佛道。

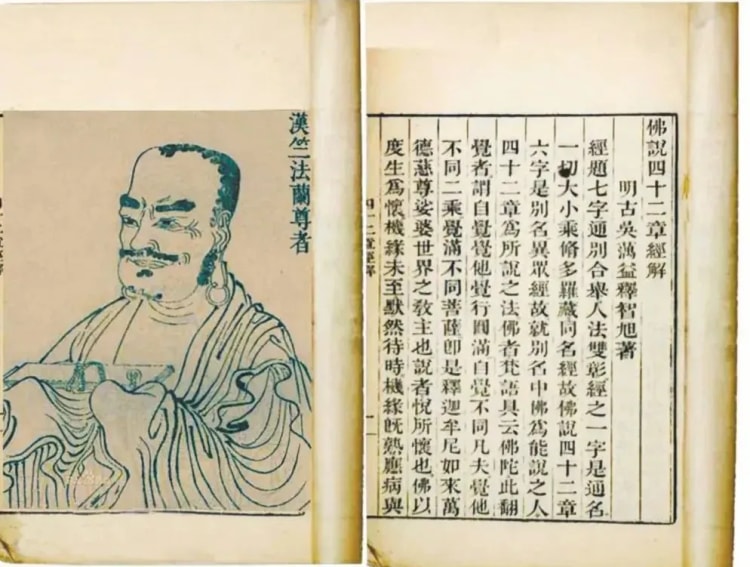

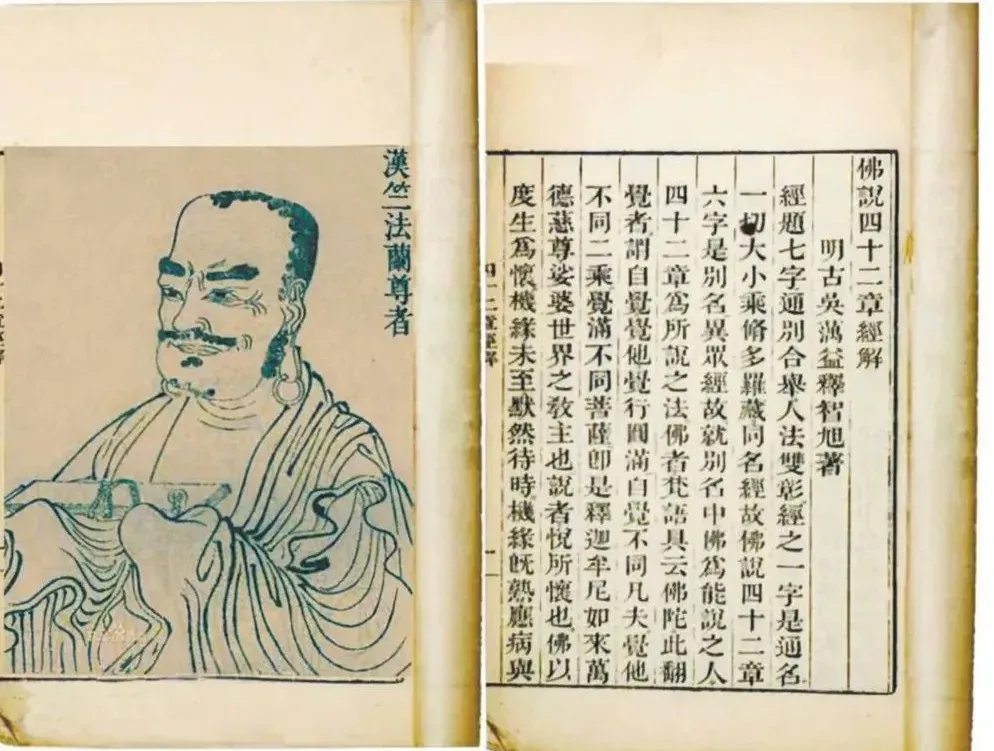

清凉溥泽 |《佛说四十二章经》:正观敌色

佛言:慎勿视女色,亦莫共言语。若与语者,正心思念,我为沙门,处于浊世,当如莲华,不为泥污。想其老者如母,长者如姊,少者如妹,稚者如子。生度脱心,息灭恶念。

这里则是更加详细地阐明,修行一定要脚踏实地用功,一步一步走,开步怎么走?要远离女色。怎么远离?要把你的眼睛守好,不可以看女色。你眼睛不看女色,就不会打妄想。不要跟女人说话,就不会发生感情。

假若比丘,不能不跟比丘尼讲话,或者不能不跟女居士讲话的时候,则要把自己的道心把持好,要端正心念,去除邪念,才可以跟女众说话。

「正心思念」,就是要起正当的观想,怎样观想呢?则是「我为沙门,处于浊世,当如莲华,不为泥污。」我出家当比丘,住在五浊恶世,可是我现在要修清净法门,要与莲花一样,出污泥而不为污泥所染。如果是女众,是位比丘尼,则要把经文反过来,要把眼睛守好,不要看男众,也不要跟男众多说话。如果一定要说话,要想到我虽然出了家,我是住在五浊恶世,要像莲花一样,出污泥而不被污泥所染污,不要跟男众多接近、多说话。不得已要说的时候,要正心息念。

比丘跟女众讲话,要正心观想,观想这些女众都是我的家亲眷属,就不会起淫欲之念。遇见年老的女众,想她是我母亲;比我年纪大的,想她是我的姐姐;比我年纪小的,想她是我的妹妹;年纪很小的女众,想她是我的女儿。如此观想,当要和女众不得不说话的时候,把她观想成你的家亲眷属,是要度脱的女众。你对你的家亲眷属,能生淫心吗?不能。你要度脱你的家亲眷属,能生恶念吗?不能。这叫做“正心思念”,只有这样,才可以跟女众讲话。

相反,如果是女众或是比丘尼,在不得不跟男众讲话时,要正心思念,观想年老的男众,像你的父亲。比你年纪大的,像你的兄长。比你年纪小的,像你的弟弟。再小的,像你的儿子一样。对于家亲眷属,应该生起度脱心,只有这样才能跟男众说话。

图片及数据源:五台山佛教